四川盆地川西地区雷口坡组岩溶储层特征与分布

2019-04-03卞从胜汪泽成江青春池英柳徐兆辉

卞从胜 汪泽成 江青春 池英柳 徐兆辉

(中国石油勘探开发研究院)

0 引言

四川盆地雷口坡组勘探始于20世纪70年代,并于1978年发现了川西中坝气田,揭开了雷口坡组天然气的勘探序幕,80年代又在川中地区发现了磨溪雷一段气藏,探明储量合计达到了480×108m3,占全盆地探明储量的90%以上[1-2]。此后,雷口坡组勘探一直没有获得大的突破,直到2009年,在龙岗地区二叠系、三叠系礁滩领域的勘探过程中,发现了浅层雷四段风化壳气藏,使得雷口坡组岩溶风化壳储层的勘探获得重视[3-7]。近期,在川西新场地区针对雷口坡组部署的多口探井获得高产气流,如川科1井和新深1井在雷口坡组顶部风化壳测试均获日产气数十万立方米,表明雷口坡组顶部风化壳储层是四川盆地重要的天然气勘探领域,勘探潜力大。

关于雷口坡组岩溶风化壳储层形成与分布的相关研究,主要集中在2010年前后[3-5,8-10],对于风化壳储层的岩溶作用机制和纵向分布特征,有了较为深入的分析。通过对川西雷口坡组顶面风化壳的研究发现,在川西地区,由于雷口坡组沉积期之后,上三叠统又沉积了马鞍塘组和小塘子组海陆过渡相地层,其中马鞍塘组以碳酸盐岩沉积为主,导致雷口坡组顶界不能简单以岩性进行划分。另外,雷口坡组沉积末期,四川盆地整体以东高西低的格局为主,导致川西地区岩溶风化壳发育程度较低,不整合面特征不够清晰。这使得川西地区雷口坡组和上覆地层的划分界线一直存在争议,如多数学者认为雷口坡组应该分为4段,但也有学者将川西部分地区存在的“天井山组”归为雷五段[1,11],这使得雷口坡组顶界识别变得更加复杂。另外,新场地区钻探的川科1井和新深1井获得重要发现的白云岩储层,也认为可能属于马鞍塘组。研究发现,雷口坡组岩溶储层主要位于雷四段顶部的第三亚段,与马鞍塘组或者须家河组直接接触,因此,必须明确雷口坡组顶界位置,才能详细刻画雷口坡组顶部岩溶储层的分布,从而有利于储层段的准确选择。本文通过大量的野外露头和岩心取样分析,初步厘清了川西地区雷口坡组顶部和马鞍塘组界线和识别标志,明确岩溶储层主要分布在雷口坡组暴露面之下。在岩溶储层主控因素分析基础上,预测了川西地区岩溶储层的分布,为下一步勘探提供重要的借鉴作用。

1 雷口坡组与上覆地层界线和识别标志

研究和勘探表明,雷口坡组属于中三叠世末期沉积,也是四川盆地大范围海相碳酸盐岩沉积的最后一套地层。该地层主要为碳酸盐台地相和蒸发潮坪相沉积,以石灰岩、白云岩和膏盐岩共生为其主要特点[12-14]。雷口坡组沉积末期,四川盆地发生了印支挤压抬升构造运动,形成区域性角度不整合面。此次运动波及四川盆地及其邻区,由于各地抬升幅度不一,雷口坡组遭受不同程度的侵蚀,总体形成了东高西低的构造面貌[15]。这一点可以从须家河组沉积厚度分布看出。在印支运动的核部形成了泸州和开江两个古隆起,其剥蚀程度最为强烈,隆起区核部雷口坡组侵蚀殆尽,嘉陵江组部分缺失。而抬升幅度较小的地区,如川西北江油马鞍塘、安县濉水一带,保存了完整的雷口坡组,且该区最先接受上三叠统马鞍塘组沉积,雷口坡组与上覆地层接触关系接近于假整合[1]。

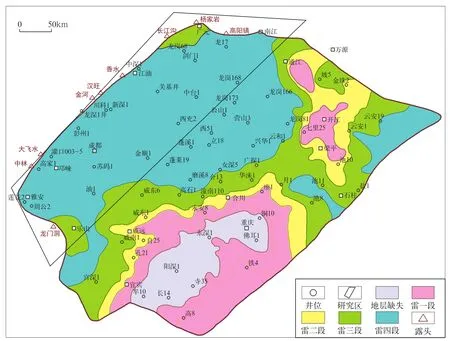

印支运动形成的区域不整合面,是划分四川盆地中、上含油气组合的分界面,在川西以外的其他地区,雷口坡组上部直接覆盖须家河组砂泥岩地层,且剥蚀面特征清晰,可以通过岩性和不整合面较为明确地识别界线和划分地层。而在川西地区,尤其在川西南地区,雷口坡组顶面的剥蚀面特征不清晰,上覆马鞍塘组同为碳酸盐岩沉积,无法从岩性差异进行界面识别[16-18]。另外,江油地区存在的天井山组是一套位于典型雷口坡组和马鞍塘组之间的海相碳酸盐岩沉积,一直被认为是雷五段,而在川西以外的其他地区没有见到这一层沉积,因此其归属问题争议较大。为了较为准确地划分这一界线,对四川盆地川西地区野外露头进行了细致的观察描述,并结合测录井资料和地震资料进行了细致分析(图1)。

1.1 野外露头特征

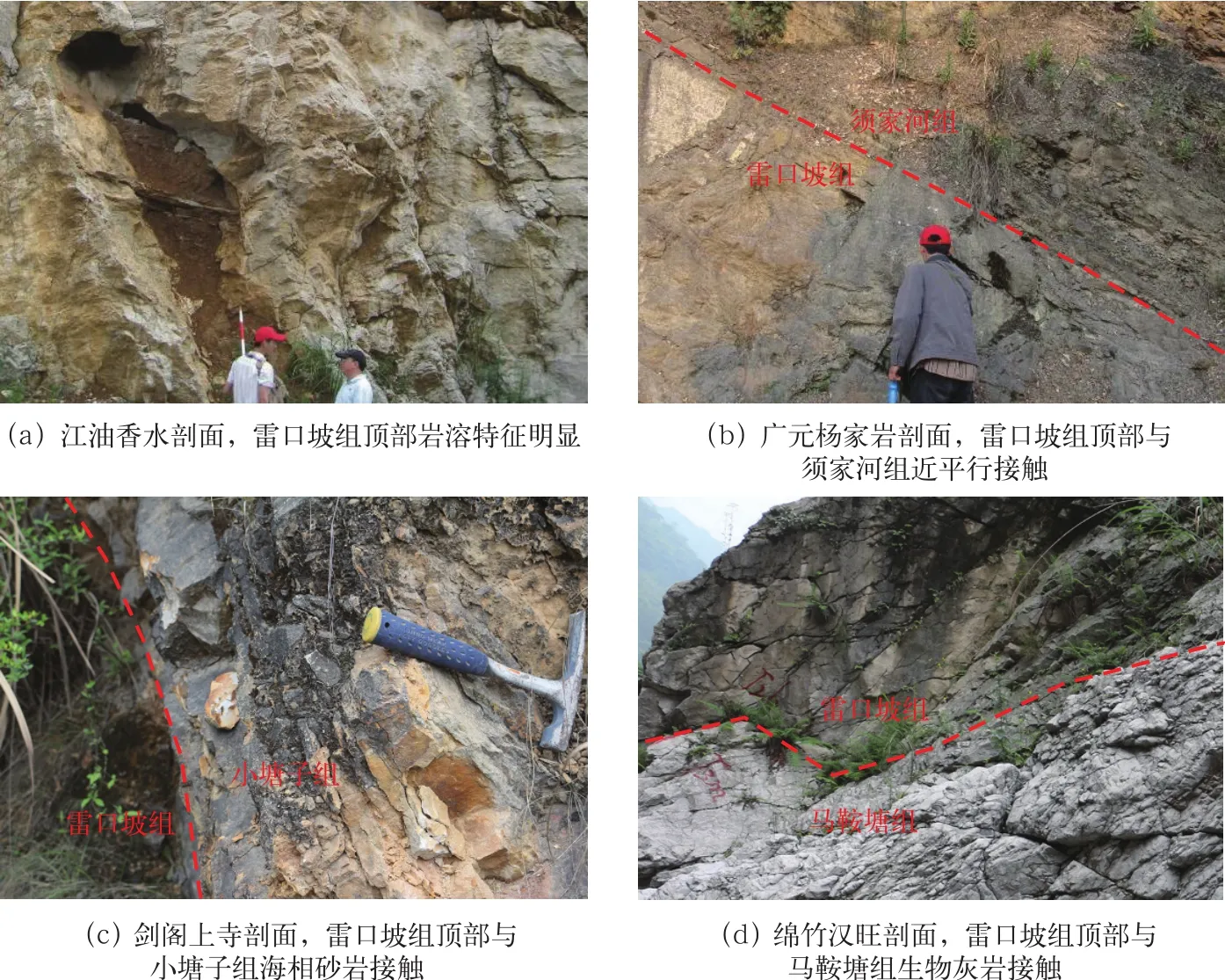

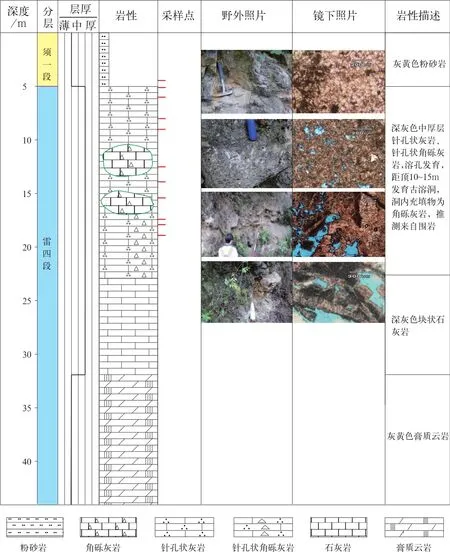

根据川西地区出露雷口坡组的9个露头剖面观察分析,并结合川西地区重点井岩性特征,可以将雷口坡组与上覆地层接触关系划分为4种类型(图2)。①雷口坡组白云岩与天井山组厚层石灰岩接触。这一类型以江油市含增镇香水剖面为主要分布区,雷口坡组顶部雷四段为浅灰色—灰白色厚层—块状白云岩,上覆地层为天井山组白色厚层—块状石灰岩(图2a),前人认为天井山组为雷五段,但是鉴于顶部剥蚀特征不明确,且出露范围有限,本文暂与雷口坡组区别开来分析。②雷口坡组白云岩与须家河组碎屑岩沉积接触,见于广元杨家岩、高阳镇剖面,以及川西北地区的钻井,该区缺失雷四段上部,雷口坡组顶部为厚层浅灰色—灰白色白云岩夹灰色石灰岩,上覆地层为上三叠统须一段薄层砂泥岩沉积(图2b)。这种接触关系在剖面上表现为雷口坡组顶部不整合面风化现象明显,可见古岩溶及岩溶垮塌现象发育,且发育多层厚数厘米至20~30cm的古土壤,岩石表面被风化古土壤染成土黄色、棕红色,这与该区地层剥蚀厚度大相对应,此处也被称为天井山古隆起[9]。③雷口坡组白云岩与小塘子组海相石英砂岩接触,在剑阁上寺剖面,雷口坡组顶部岩性特征与杨家岩剖面相似,也为风化残余的厚层白云岩夹石灰岩,但其上覆地层为小塘子组滨岸相石英砂岩(图2c)。④雷口坡组白云岩与马鞍塘组生物灰岩接触,在绵竹汉旺剖面可见完整出露,由于地层倒转,雷口坡组在上部,马鞍塘组在下部,雷下四段为浅灰色厚层—块状白云岩,而上覆地层为马一段鲕粒灰岩及生物灰岩(图 2d)。

图1 四川盆地雷口坡组沉积末期古地质图及川西野外露头分布Fig.1 The outcrop distribution and paleo-geological map of the Leikoupo Formation in the Sichuan Basin

图2 川西地区雷口坡组野外露头接触关系特征Fig.2 The contact relationship of Leikoupo and other Formation of field outcrop in the western Sichuan Basin

1.2 薄片镜下特征

在上述4种接触关系中,第二种和第三种由于岩性差异及雷口坡组顶部剥蚀特征明显,在露头和井下能较好识别。而第一种和第四种接触关系,由于岩性都是碳酸盐岩,识别难度较大。本文通过露头的详细采样分析和薄片鉴定,找出了两套地层较为明显的差异。

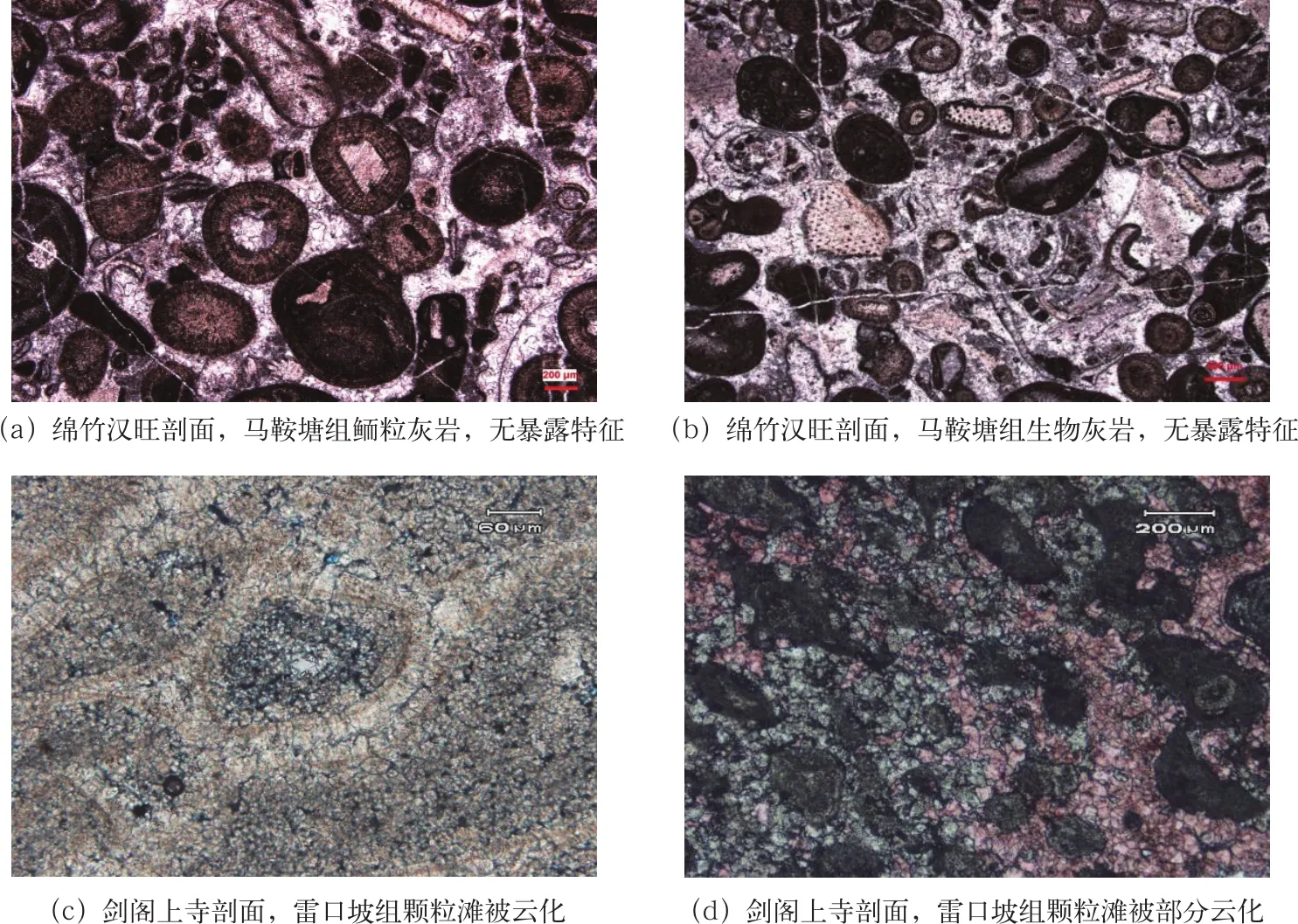

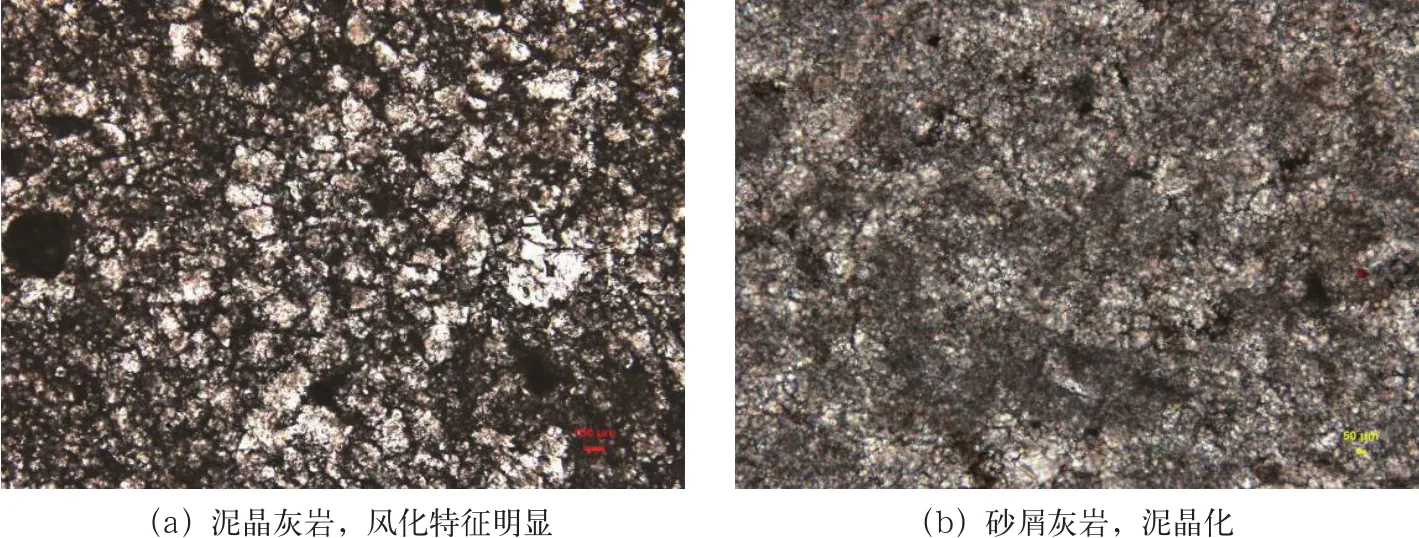

前人研究表明,雷口坡组为一套浅水碳酸盐台地相和蒸发潮坪相沉积,以局限台地相为主,岩性以白云岩、石灰岩和膏岩组合为主,由于沉积时海水咸度大,生物含量低。对于马鞍塘组沉积相的系统研究相对较晚,卢孟凝等[19]最早通过植物孢粉化石认为属于上三叠统,杨荣军等[20-21]提出马鞍塘组下部为一套潮下颗粒滩和生物灰岩沉积,生物建造较为繁盛。本文通过对汉旺剖面出露的典型马鞍塘组马一段露头薄片分析发现,该套地层发育大量的生物礁建造,可见典型的海绵等造礁生物,应该属于较深水开阔台地相沉积,未发现云化和暴露特征(图3a、b),岩性较为致密,而马二段逐渐过渡为页岩沉积,同样属于较深水沉积,这与该区晚三叠世处于川西前陆盆地早期的沉积环境较为吻合。在与其相邻的上寺剖面,雷口坡组顶面存在一定的风化剥蚀特征,镜下鉴定为泥晶灰岩或白云岩及砂屑灰质云岩等沉积,云化特征较明显,而无明显的生物建造(图3c、d)。另外,通过对江油地区天井山组取样分析发现,镜下显示石灰岩普遍泥晶化,仔细观察可见砂屑的阴影,且未发现生物化石,推测属于雷四段顶部沉积(图4)。

图3 川西地区典型露头剖面雷口坡组与马鞍塘组镜下特征Fig.3 Microscopic characteristics of the stratigraphic section of the Leikoupo Formation and the Ma'antang Formation in the typical outcrop section of the western Sichuan

图4 川西地区江油香水剖面天井山组镜下特征Fig.4 Microscopic characteristics of Tianjingshan Formation in Xiangshui, Jiangyou, western Sichuan

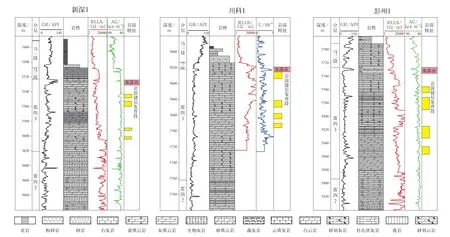

1.3 钻测井和岩心特征

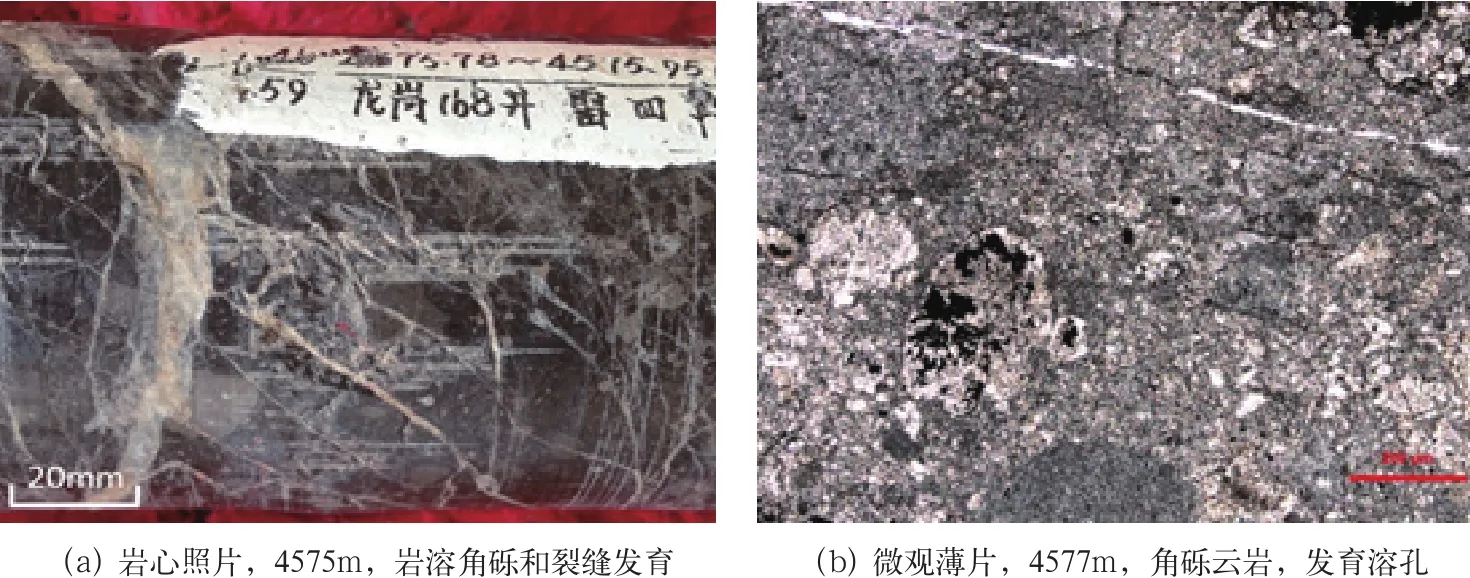

近年来,川西地区新发现一批气井,如科1井、新深1井与彭州1井等,但对于产层段的归属问题,存在不同意见[22-23]。由于出气层段多数为灰质云岩或云质灰岩,因此有研究人员主张划归马鞍塘组,理由是雷口坡组顶面不发育石灰岩,主体为白云岩。本文通过对川西中南部马鞍塘组分布区的近20口单井分析发现,雷口坡组和马鞍塘组在自然伽马与电阻率曲线上存在较为明显的界线,这与两者之间存在的沉积间断面高度吻合。具体特征为,在雷口坡组顶界,由于存在风化剥蚀面,发育一段自然伽马值较高的泥晶灰岩或白云岩沉积,且该泥岩放射性元素含量较高,而暴露面之下地层电阻率值明显降低,具有风化壳储层段的响应,这表明不整合面风化壳泥质含量高,不整合面之下发育岩溶储层(图5)。但由于泥岩段厚度薄,多数为2~5m,因此不容易识别。而在马鞍塘组开阔台地沉积中,难以出现这样的暴露沉积特征(图5)。另一方面,通过龙岗地区取心段分析发现,暴露段主要为黑色泥晶灰岩和角砾云岩,发育晚期方解石充填裂缝和溶蚀孔洞,存在明显的表生期暴露特征,不属于马鞍塘组,产气层均位于暴露面之下,应属于雷口坡组(图 6)。

图5 新深1井—彭州1井雷口坡组顶部暴露面及其下部岩溶储层对比图Fig.5 Comparison of the karst reservoir below the exposed surface of Leikoiupo Formation in Xinshen 1 and Pengzhou 1 wells

图6 龙岗168 井雷口坡组顶部岩溶储层岩心和薄片特征Fig.6 Core and microscopic characteristics of karst reservoir in Longgang 168 well

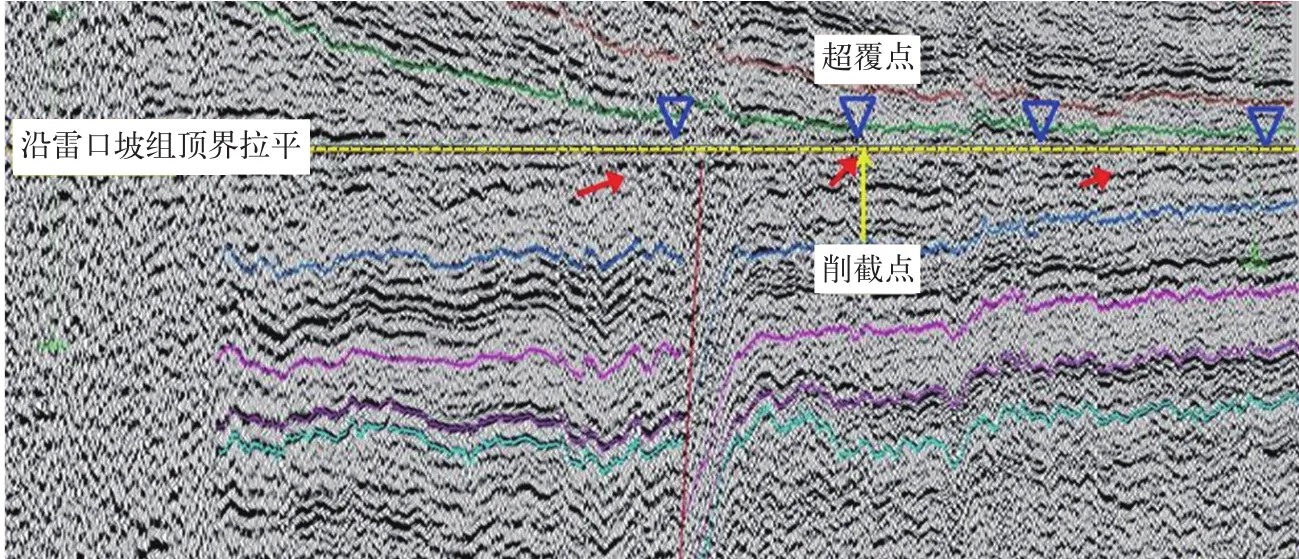

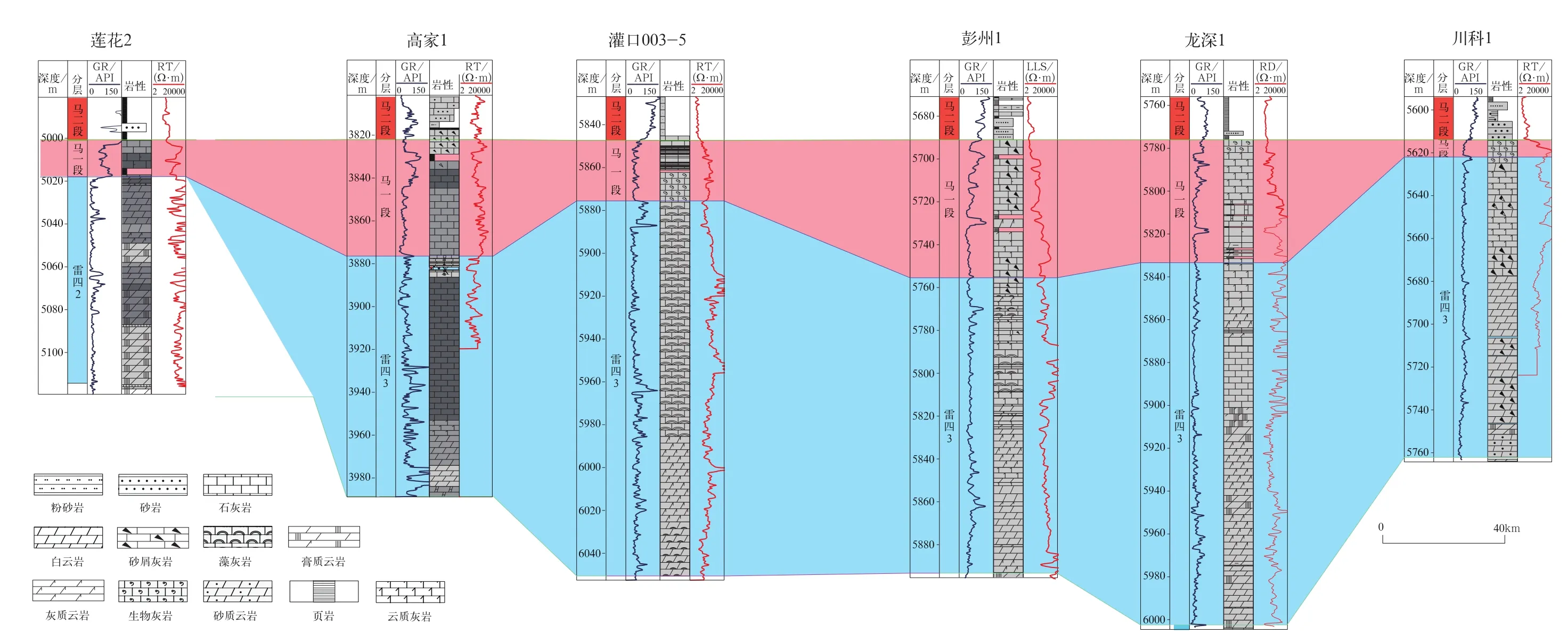

1.4 地震和连井剖面特征

雷口坡组和马鞍塘组沉积间断属于印支期不整合面,在川西中南部地区向川中东部地区的大剖面上可见到较为典型的不同波组反射特征。在雷口坡组顶界之下,可见到典型的削截特征,表明地层存在剥蚀;而雷口坡组顶界之上为典型的超覆特征,表明上三叠统超覆沉积,这可作为雷口坡组地震识别标志(图7)。连井剖面上可以看出马一段碳酸盐岩地层主要分布在川西中南部地区,厚度为10~40m,高值区位于川西中部彭州1井附近,向川中地区逐渐尖灭(图8)。

图7 川西地区2006-L2地震剖面Fig. 7 Seismic section of 2006-L2 in the western Sichuan

2 雷口坡组岩溶储层特征与分布

在明确了雷口坡组顶面接触关系和识别特征后,可以重点分析不整合面之下的雷口坡组岩溶风化壳储层的特征和分布。首先对雷口坡组顶面风化壳的结构特征和有利储层发育部位及其主控因素进行分析,再预测其有利分布区。

2.1 雷口坡组岩溶风化壳纵向分布特征

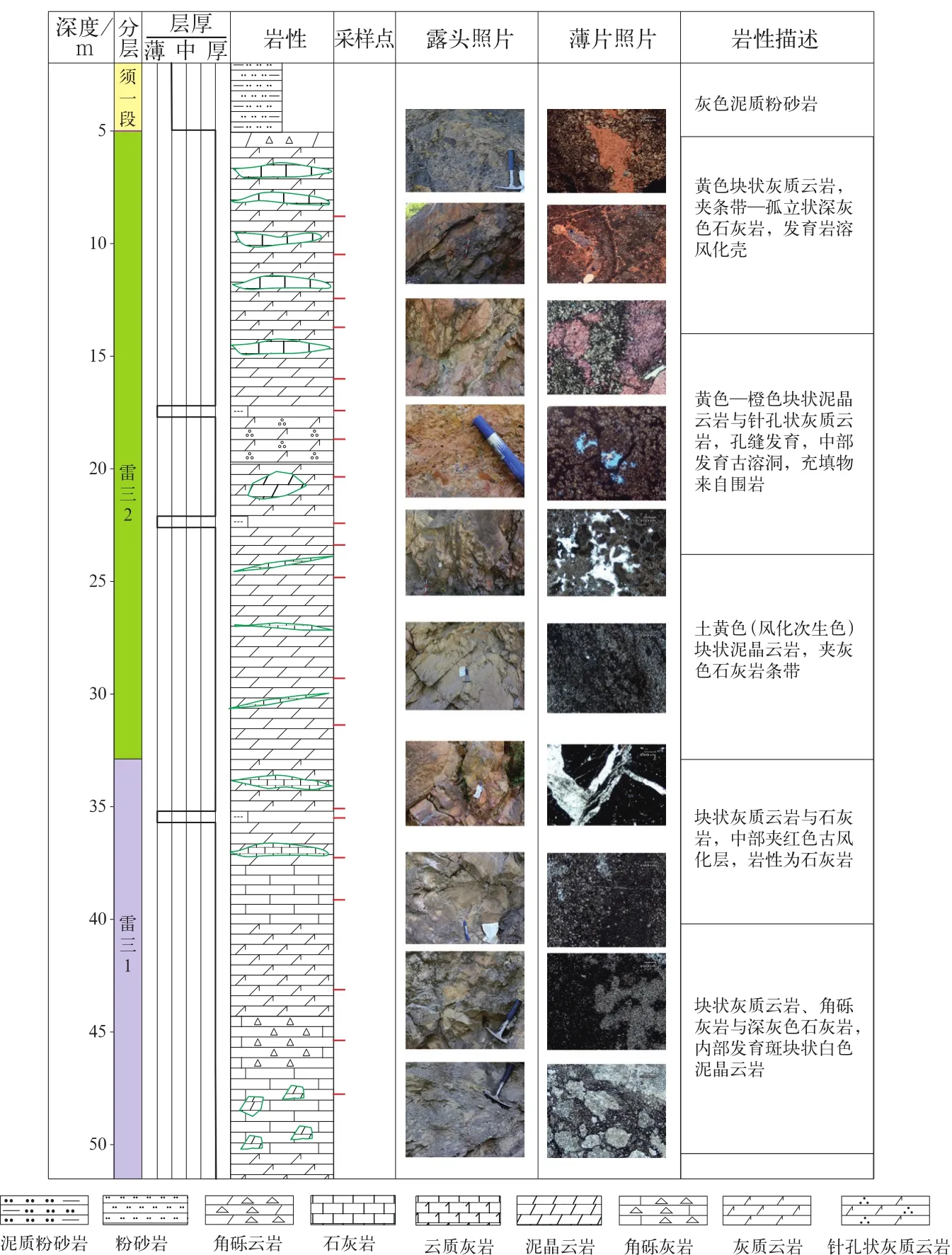

为了明确川西地区雷口坡组岩溶风化壳纵向发育特征,对川西地区广元杨家岩、剑阁上寺、江油香水、绵竹汉旺、大邑大飞水以及峨眉龙门洞等6个剖面开展了观测描述和取样分析等工作,重点选择了3个典型露头进行了详细研究。

广元杨家岩剖面是川西北地区雷口坡组出露较完整的露头,通过精细勘测和取样,建立了雷口坡组顶面岩溶露头剖面(图9)。该露头出露雷三2段,原岩主要为泥晶云岩或灰质云岩,岩溶作用深度在50m左右,整个岩溶剖面未发现典型的渗流带特征,主体以发育水平去白云化作用的岩溶潜流带为主,自上而下分为4个部分:顶部强去白云化岩溶带、弱裂缝性岩溶带、第二强去白云化岩溶带、角砾去白云化岩溶带。顶部和第二个强去白云化岩溶带岩溶作用强烈,风化壳岩石整体呈褐红色,在厚层块状泥晶云岩中发育灰色石灰岩条带,具有典型的潜流带特征。白云石在镜下可见典型的方解石交代花斑,去白云化作用强烈,结构致密,孔隙不发育。中部弱裂缝性岩溶带岩溶作用相对较弱,原岩结构保存较完整,岩石呈浅黄色或灰色,局部发育方解石交代溶孔和裂缝,呈薄层带状。风化壳最底部为角砾去白云化岩溶带,镜下可见方解石交代白云石,呈深灰色,浅灰色白云岩呈角砾状分布,岩石致密,孔隙基本不发育。

图8 川西地区北西向雷口坡组顶—马一段连井地层剖面Fig. 8Stratigraphic sectionof T2l-T3mFormation in thenorthwest of thewestern Sichuan

图9 广元杨家岩雷口坡组风化壳结构特征图Fig. 9 Structural characteristics of weathering crust of Leikoupo Formation in Yangjiayan section in Guanyuan

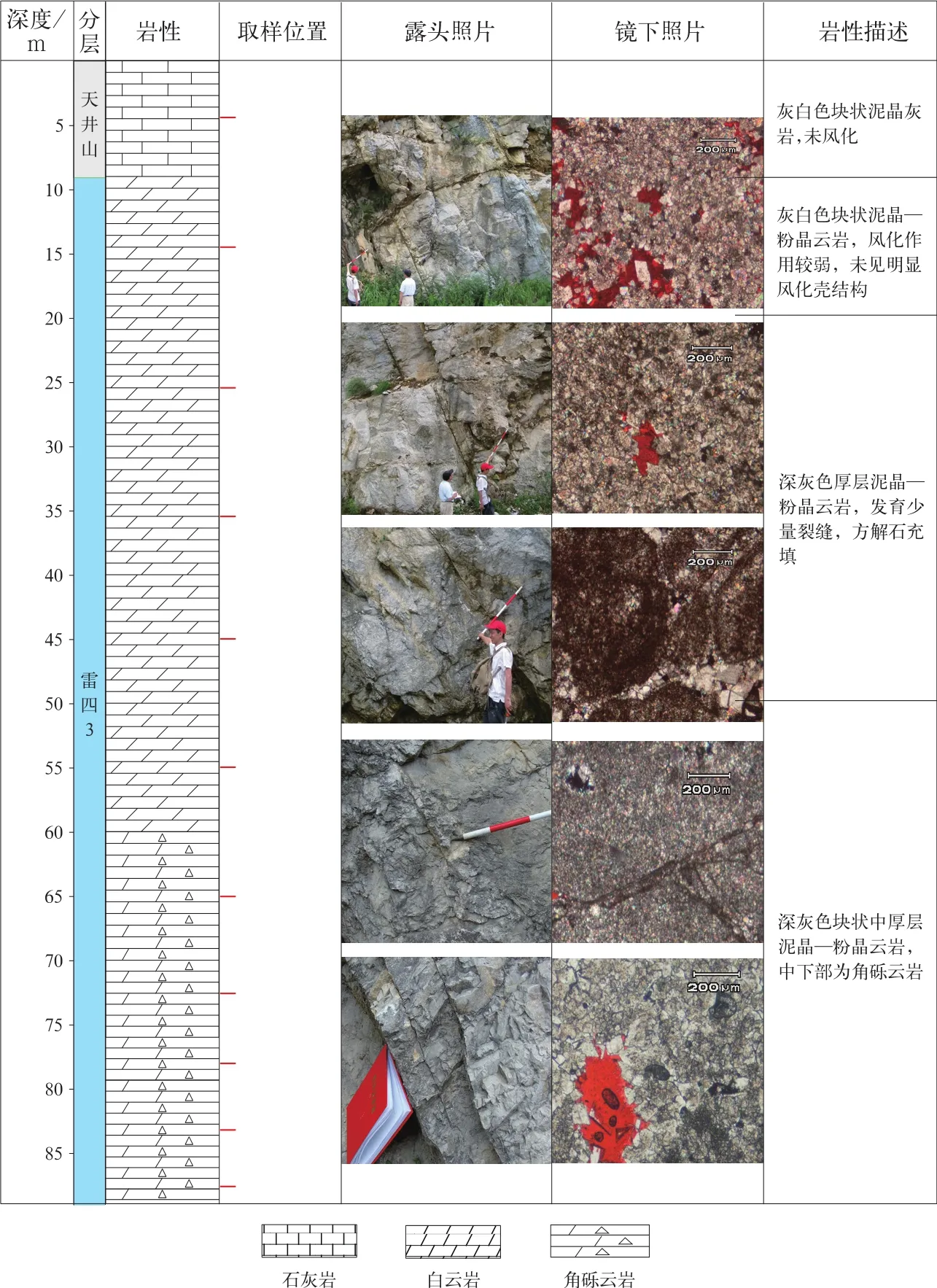

江油香水剖面是川西中部地区雷口坡组出露较完整的露头,雷四段和上覆马鞍塘组保存较为完整(图10)。通过观测和薄片分析发现,该剖面雷口坡组顶面岩溶风化壳不太发育,主体是以灰色泥粉晶云岩为主,镜下未见白云岩的明显风化,与杨家岩露头差异较大。在距离雷口坡组顶面50m以内发育一些微观裂缝,以方解石充填为主,表明印支期地层暴露的时间较短,且由于白云岩抗风化能力较强,风化特征不明显,基本呈弱渗流带特征。

峨眉龙门洞剖面位于川西南部地区,雷口坡组出露完整,与须家河组接触关系清楚(图11)。露头观测表明,雷口坡组风化壳发育深度达30m,角砾灰岩和针孔状灰岩发育,局部发育去白云化现象。距离雷口坡组顶界10~15m深度附近,可见明显古溶洞,直径约为2~4m,全充填,充填物为杂乱堆积的角砾灰岩,填隙物为铁红色古土壤,可见层理面与围岩平行。

图10 江油香水雷口坡组风化壳结构特征图Fig. 10 Structural characteristics of weathering crust of Leikoupo Formation in Xiangshui section in Jiangyou

通过3个典型雷口坡组露头可以发现,川西地区雷口坡组岩溶风化壳主要分布在川西南北两侧,中部发育较差。由此可以确定,中三叠世末期,川西地区雷口坡组顶部在南北两侧抬升较为明显,属于岩溶高地;而中部属于岩溶斜坡,岩溶作用相对较弱。

2.2 岩溶储层发育的主控因素

通过对岩溶风化壳结构和分布特征分析发现,岩溶储层的分布不完全受岩溶风化壳发育程度的控制[24-25]。在广元地区,岩溶风化壳发育,但是储层并不十分发育,主要分布在上部强溶蚀带的下部,而顶部和下部基本是致密岩石。究其原因,可能与风化作用过于强烈、白云石被方解石交代而充填了其中的溶蚀孔隙有关,只有在局部交代作用较弱的地区才局部发育溶蚀孔隙[26]。因此,在岩溶古地貌的高部位,岩溶储层发育相对较差,这与鄂尔多斯盆地马家沟组的岩溶储层发育特征相似[27]。

通过对川西中部地区单井岩溶风化壳分析发现,位于岩溶斜坡部位,且早期沉积相带为高能滩相的岩溶储层发育,如龙深1井和新深1井,雷口坡组顶部的灰质云岩颗粒滩经过岩溶风化作用形成了良好的岩溶储层。另外,通过对龙岗地区多口井纵横向连井分析发现,风化壳储层的分布主要受控于原始地层岩性和岩溶古地形。滩相颗粒云岩和岩溶斜坡地区易形成良好的岩溶储层,而岩溶高地、岩溶洼地和潮坪、蒸发台地岩溶储层相对不发育。

图11 峨眉龙门洞雷口坡组风化壳结构特征图Fig. 11 Structural characteristics of weathering crust of Leikoupo Formation in Longmendong section in E'mei,western Sichuan

川西南地区岩溶储层总体孔隙度要比川西中部地区偏低,主要是因为该地区沉积时水体相对较深,水动力条件相对偏弱。岩溶储层岩性以石灰岩或者泥灰岩为主,部分云质灰岩物性偏好。从高家1井的岩心也可以看出,雷口坡组顶部以黑灰色泥灰岩为主,局部发育溶孔和溶缝。莲花2井和苏码1井岩心分析表明,雷四段储层总体孔隙度为1%~3%,渗透率为0.001~1mD,局部地区裂缝较发育,渗透率可达0.1mD以上,但孔隙度基本在3%以下,说明储层相对较致密。

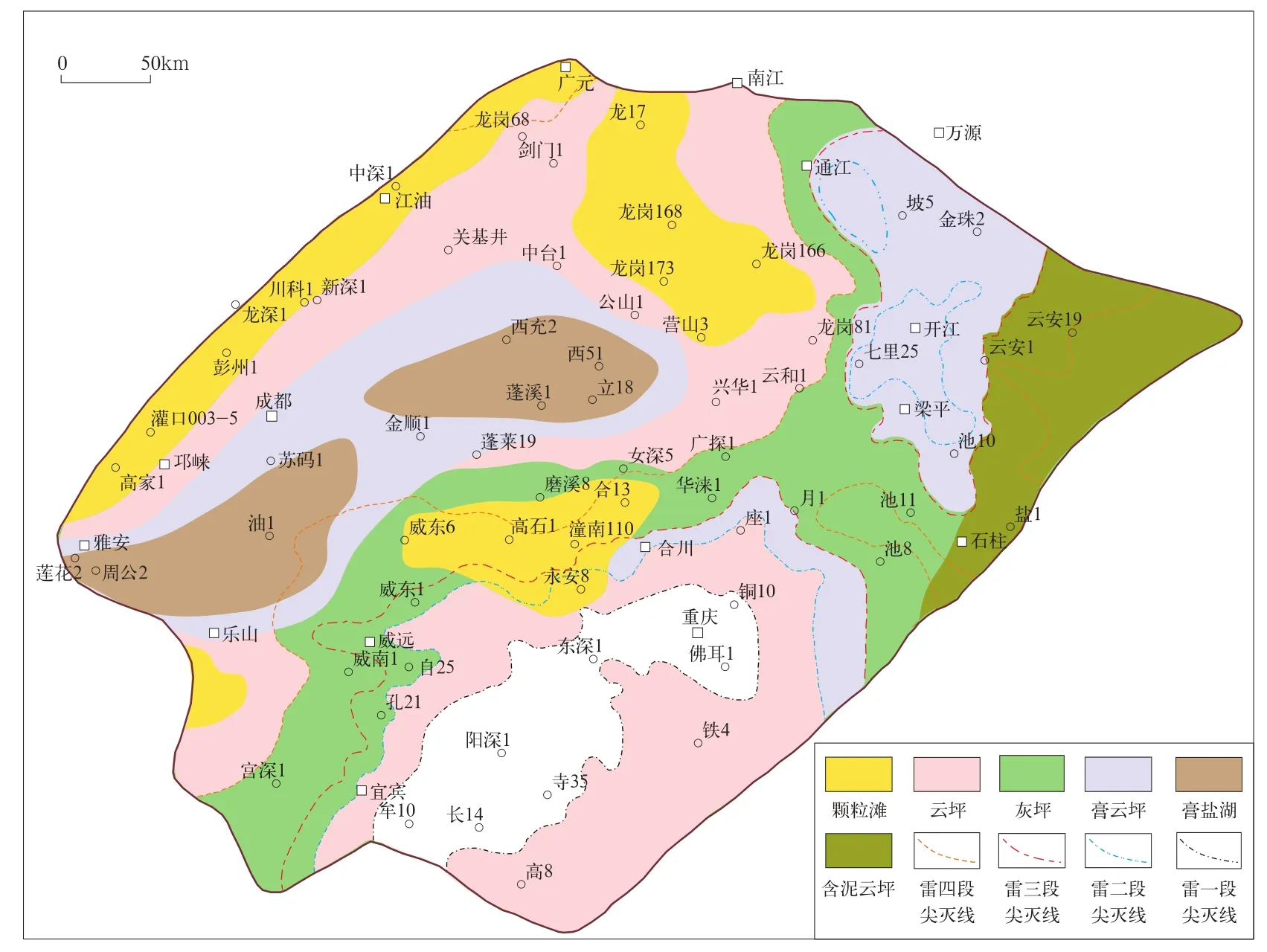

2.3 岩溶储层有利区分布

通过对全盆地近80口井的统计分析并结合前人研究成果,完成了雷口坡组顶部残余出露地层沉积相分布图(图12)。图上显示,盆地自西向东依次为台缘颗粒滩相、云坪相、膏云坪相、膏盐湖相、台内颗粒滩相等沉积。可以看出,雷口坡组沉积期,川西龙门山前一带为台缘颗粒滩相沉积,以颗粒云岩为主,向东逐渐过渡为局限台地相和蒸发台地相,由于开江古隆起和泸州古隆起此时已经开始隆升,在台内隆起的西侧龙岗和磨溪地区形成了一个局部地形起伏的相对高能颗粒滩相沉积,而川东北主要为膏云坪相和含泥云坪相沉积。颗粒滩相出露岩性主要为颗粒云岩和角砾云岩,云坪相和灰坪相出露岩性主要为泥晶云岩和泥晶灰岩,而膏盐湖相和蒸发台地相主要为膏盐岩沉积。

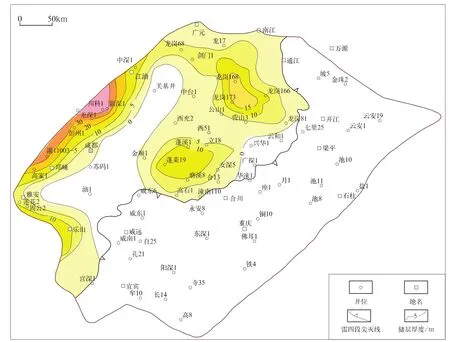

在综合分析岩溶储层主控因素的基础上,结合地震预测资料初步完成了雷口坡组顶部岩溶储层发育厚度分布图。图13展示了雷口坡组顶面向下50~100m深度岩溶储层厚度图,可以看出,岩溶储层主要分布在川西、龙岗和磨溪地区,厚度为10~100m,这些区域主要为颗粒滩相沉积,且处于有利的岩溶斜坡带上,灰云坪相和蒸发台地相沉积区岩溶储层不发育(图10)。

图12 四川盆地雷口坡组残留地层顶面沉积相图Fig.12 Sedimentary facies of residual strata in the Leikoupo Formation, Sichuan Basin

图13 四川盆地雷四段岩溶储层厚度图Fig.13 Reservoir thickness map of the fourth member of the Leikoupo Formation in the Sichuan Basin

以上分析表明,雷口坡顶部岩溶储层有利相带为颗粒滩相白云岩,主要分布在川西、龙岗和威东—安岳地区。在印支期,开江古隆起和泸州古隆起为岩溶高地,剥蚀厚度最大,可达300~800m,甚至更大,向西逐渐过渡为岩溶斜坡相,在龙岗和磨溪台内滩相发育区形成了厚10~30m的岩溶储层。川西台缘带雷口坡组出露较完整,剥蚀厚度较小,总体属于岩溶洼地,但在川西北和川西南地区雷四段剥蚀较多,如北部天井山隆起,以及南部天全一带也有局部隆起,因此川西地区南北两侧也属于岩溶斜坡带,具备岩溶储层发育的良好条件。

3 结语

川西地区露头和井下分析表明,与中—上三叠统雷口坡组相关的岩溶储层主要发育在雷口坡组顶面之下,位于龙门山前中南部,而马鞍塘组是须家河组沉积前的海陆过渡相沉积,不发育岩溶储层,两者之间的界线可以通过不整合面上下的一系列岩溶特征进行识别。雷口坡组顶面岩溶储层在川西中部地区已获得发现,川西南部地区和磨溪地区是下一步勘探的重点领域,但这些地区储层非均质性和相带变化较大,下一步应该加强优质储层分布的精细刻画及其与烃源岩的组合关系分析,以期获得更多勘探发现。