国际数字版权研究进展

2019-04-03江莹靳帆张志强

江莹,靳帆,张志强

(南京大学 信息管理学院,南京 210023)

数字版权,是指作者及其他权利人对其文学、艺术、科学作品在数字化复制、传播方面依法所享有的一系列专有性的精神权利和经济权利的总称[1]。新媒体环境下,数字出版产业的快速发展要求与之相配套的数字版权保护技术、法律制度的逐步完善。目前,中国在数字版权保护技术方面的自主研发刚刚起步,技术措施和技术标准还不完善,数字版权相关法律制度的建设也正在进行之中[2]。国外一些国家的数字出版比中国起步早,数字版权的发展较为成熟[3]。本文通过对该领域的国际学术文献进行量化分析,发现该领域的研究趋势和热点等信息,以期为决策者和业内学者提供参考。

Web of Science(科学引文索引)是美国汤森路透公司基于Web开发的大型、覆盖多学科的综合性学术信息资源数据库,收录了近万种核心学术期刊。本文选择Web of Science核心合集中的SCI、SSCI、A&HCI 3个子库作为文献来源,检索式为 TI= (“digital copyright*”or“digital right*”or“digital intellectual property”or“Digital Right* Manag*”or “Digitalwatermark*”or“digital signature”or“data encryption”or“data cryptography”or ((electronic or software or computer program*or online or virtual or web*ornetwork*orinternetor digitalor www) AND copyright*))①检索式中未包含缩写形式“DRM”,原因是该缩写并不唯一,如“dynamic relaxation method”的缩写也是DRM,直接使用会造成误检;检索式中未包含music、movie、image等词的原因是胶片唱片等不属于数字化传播形式,以数字化形式传播的音乐、电影等包含在检索词“digital copyright*”的范围内。, 时间截止到2017年底,得到1 418条检索结果,本文即以这些文献作为分析基础。

一、各年文献数量的统计与分析

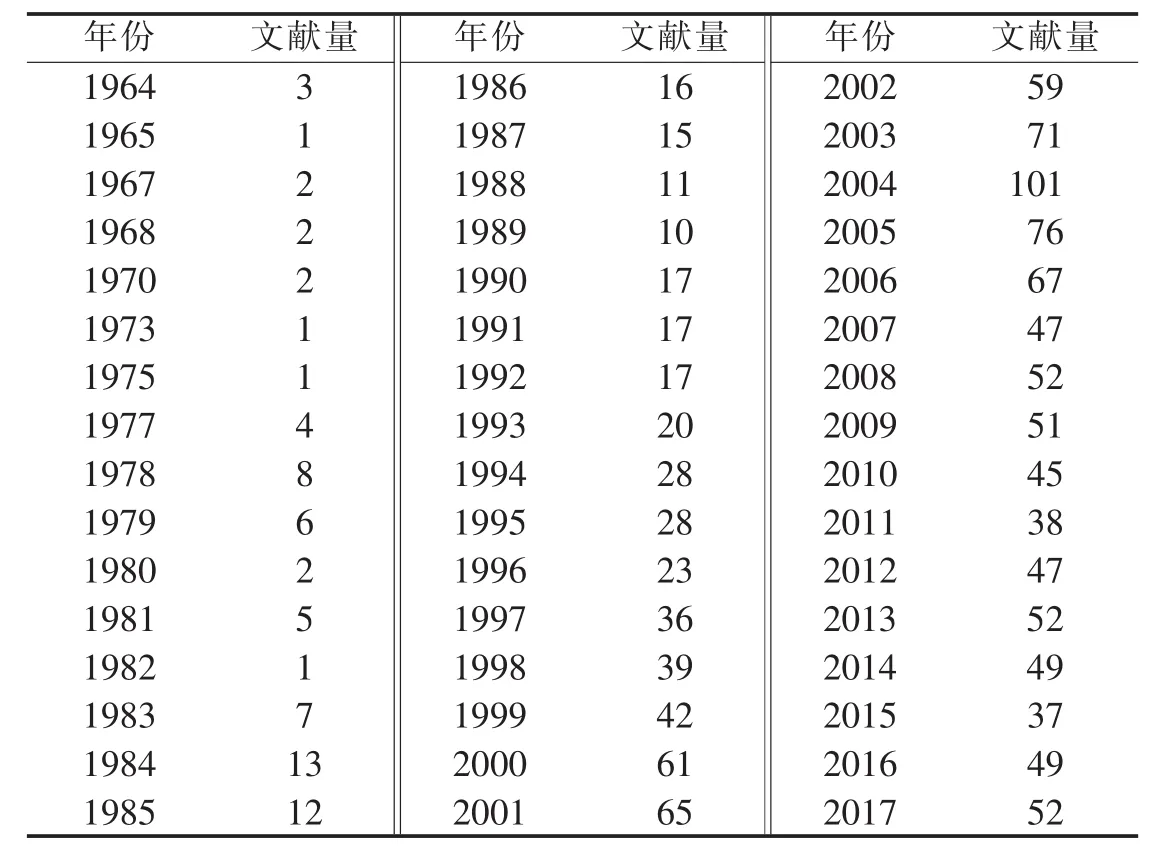

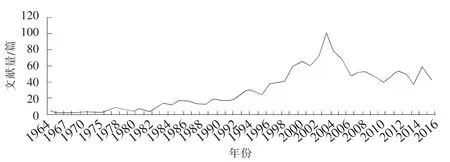

各年文献数量的变化反映了该研究领域的发展趋势,是衡量科研成果的重要尺度之一。1 418篇文献在时间上的分布情况如表1所示。

表1 年度文献量统计表 篇

详细的逐年变化折线图如图1所示。

从表1和图1可以看出:

1.国际数字版权文献最早发表时间是1964年,分别发表在《哥伦比亚法律评论》(Columbia Law Review)上的《计算机程序的版权保护》(Copyright Protection for Computer-Programs)[4]和《美国版权协会简报》(Bulletin of the Copyright Society of the USA)上的《版权登记和计算机程序》(Copyright Registration and Computer-Programs)[5]、《电子音乐和版权法》(Electronic Music and the Copyright Law)[6]上。由此可以看到,国际数字版权研究起步于计算机程序和电子音乐。

图1 文献量逐年变化折线图

2.在1964—1980年这十多年中发表的32篇数字版权文献全部为英文文献,直到1981年才出现一篇法语论文,这与计算机诞生于美国有关。本文统计的1 418篇文献中,英文文献占98%。早期的数字版权研究已经明确了主要涉及的学科领域:法律、计算机科学、图书情报学,到20世纪80年代,涉及的学科领域逐步扩展到工程学、传播学、电信、企业经济,甚至生态环境科学等诸多学科。

3.1983 年TCP/IP协议的采用,使以前互不兼容的网络可以相互连接,促使数字版权研究摆脱了持续20年的萌芽时期,迈入稳步发展阶段。此后的十多年间,每年都有10~20篇左右的文献发表,但也没有大的飞跃。1997年后,国际数字版权研究进入快速发展阶段,每年新发表文献的平均增长率约为22%,文献数在2004年达到顶峰。文献量的多少跟现实的发展密切相关。21世纪初期,便携式MP3播放器和手机开始普及,互联网经济如日中天,出版商开始关注电子书(eBook)这个概念,这些毫无疑问都会涉及数字版权问题。2004年发表的101篇数字版权文献中,会议论文达到36篇,数字版权问题成为全球关注的焦点。

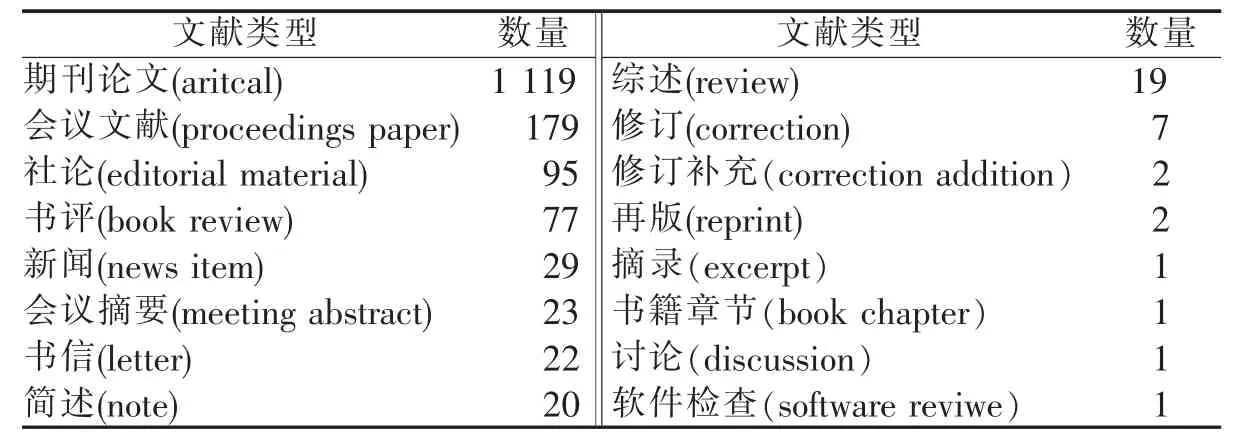

4.最近的10年,每年新发表的数字版权研究文献稳定地维持在40篇左右。从表2的文献类型①SCI在收录上选刊不选论文,只要一本期刊是SCI收录期刊,上面发表的任何文献类型文章均被SCI收录。因此会出现数十种文献类型。简述(note)和书信(letter)相对于期刊论文(aritcal)而言都属于短篇。有一些杂志的书信是只能发表评论性质的文章。比如我们看了一篇SCI的文章之后,对这个文章有些读后感或是有些后续内容要告诉期刊,就可以写成一封信的形式。原创数据性质的书信一般是指内容新颖又非常有时效性的内容,需要尽快的报道,而且内容又不是特别多。简述一般是对前人研究成果的补充,着重突出创新性。来看,研究论文所占比例最大,其次是会议文献、书评、社论类的评论性文章,这说明该研究领域已经发展相对成熟,因为在一个新兴的研究领域中,会议和评论类文献通常数量较少。

表2 文献类型统计表

二、核心期刊统计与分析

在一个比较成熟的学科领域里,一般会形成80%的论文刊载在20%的期刊上的现象[7]。这样人们就可以选择只阅读核心期刊,用较少的时间获得较多的科学研究信息。本文所统计的1 418篇文献发表在571种来源期刊上,平均每种期刊只载有2.48篇文章,可见这一主题的文献在国际核心期刊上相当分散。发文量排名前10的期刊如表3所示。

表3 核心期刊统计表

由表3所示,(1)表3中所列的10种期刊只占本文统计的期刊总数的0.07%,但它们收录的文章数(320篇)却占到了文章总数的22.57%,因此这10种期刊可视为国际数字版权研究方面的核心期刊。(2)在这10种期刊中,Communication of the ACM(《美国计算机协会通讯》)的影响因子最高,共收录了24篇数字版权方面的论文,研究方向全部为计算机科学。最早的一篇发表于1965年,是国际数字版权研究的开端。(3)在这10种期刊中,影响因子大于1的期刊除了Communications of the ACM,只有4种,分别是国际电器工程师学会的Electronics Letters(《电子快报》)、美国电气与电子工程师学会的IEEE Transactions on Consumer Electronics(《IEEE家用电子产品交易》)、德国斯普林格出版公司的Multimedsia Tools and Applications(《多媒体平台与应用》)和荷兰爱思唯尔出版公司的Computers&Security(《计算机与安全》)。这说明数字版权研究论文不仅在核心期刊中比较分散,而且文章刊载的刊物影响因子偏低,高质量的论文数量偏少。

三、作者统计与分析

(一)高产作者统计

本文统计的1 418篇文献中,共有1 385篇文献查找到作者信息。除去匿名作者,共有2 325位作者(作者统计不分排名,第一作者和合作者均统计在内)。出现次数大于5次的作者如表4所示。这一数据可以帮助了解该领域内最有影响力的研究人员(高产作者)。

表4 高产作者统计表

从表4中可以看出,发文量大于5篇的作者一共有13位,仅占作者总人数的0.56%。大多数作者的发文量都在10篇及以下,多于10篇的只有4人。这13位作者一共发表文献111篇,占总数的7.83%。只发表一篇文章的有1 950人,占本文统计的作者总数的83.87%。这说明在数字版权研究领域的核心作者群并不明显。

数字版权领域的核心作者的研究集中在计算机科学、工程学、电信学等学科领域,总体偏向理工技术。来自加州大学伯克利分校的Samuelson P主持或参与的数字版权研究论文达到12篇,是核心作者中唯一一位在研究中涉及政府和法律、传播学学科的作者。

从高频作者所属的机构来看,13人中有11人都来自高等院校,同时有4位作者分别来自同一机构,这说明高等学校是数字版权研究领域的主要科研力量,且已经形成了一定数量的科研团队。

(二)合著作者分析

本文统计的1 418篇文献中,合作完成的论文占52.33%。数字版权领域的作者合作是随着研究的深入逐渐发展起来的,研究初期合作论文不多,从1964—1995年三十多年间,一共只有40篇合作论文,且65%的文章合作人数只有两人。1996年之后,合作论文数量和单篇论文参与人数都明显增加。1998年,由瑞士学者Herrigel A主持的会议论文 《数码图像的版权保护技术》(Secure copyright protection techniques for digital images)合作者数达到5人[8]。2003年、2004年,更是出现了由9人合作完成的文献。近年来,每年的合作数量稳定保持在30篇左右,超过当年发文总数的60%,合作者数量也大都超过3人。

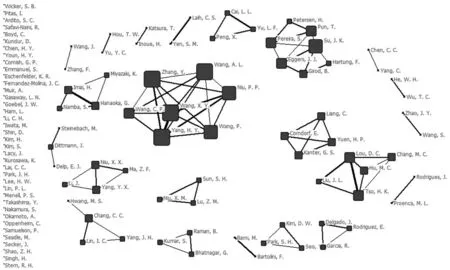

图2是运用网络分析软件Ucinet对数字版权领域主要作者合作情况的可视化分析结果。图中选取的是发文量不低于3篇的111位作者,节点表示作者,连线表示其两端的两个节点在同一篇文章中出现,节点的大小表示著者的度中心性,即与之合作的合著者个数,合作者越多,节点越大。连线粗细表示两端著者合作次数多少。左侧38个孤立的节点表示这些作者与其余110位作者之间没有合作关系,为了更清楚地显示数字版权领域高产作者之间的合作情况,没有将这些孤立的节点删除。

图2 主要作者合作网络图

从图2中可以看出,中心度最高的是王向阳、杨红颖等7人组成的研究团队,他们全部来自辽宁师范大学计算机与信息技术学院,这7位作者一共合作完成了10篇数字版权方面的论文,其研究成果全部集中在数字水印方面。此外,Su JK、Pun T等人的中心度也较高,他们分别来自麻省理工大学、德国埃朗根—纽伦堡大学和瑞士日内瓦大学,合作涉及的区域非常广泛。这一研究领域中已经形成了一定数量的研究团队,与此同时2~3个作者间的合作也较为常见。总体来看,数字版权研究主要作者的合作网络图不是一个连通图,分成了许多独立存在的子网络,且有三分之一的高产作者之间没有任何合作,说明作者之间的关联度小,合作不密切。

四、国家、机构统计与分析

根据作者所在国家和机构来统计文献量,可以确定那些在数字版权研究领域实力较强的国家和机构。

(一)作者所在国家的统计与分析

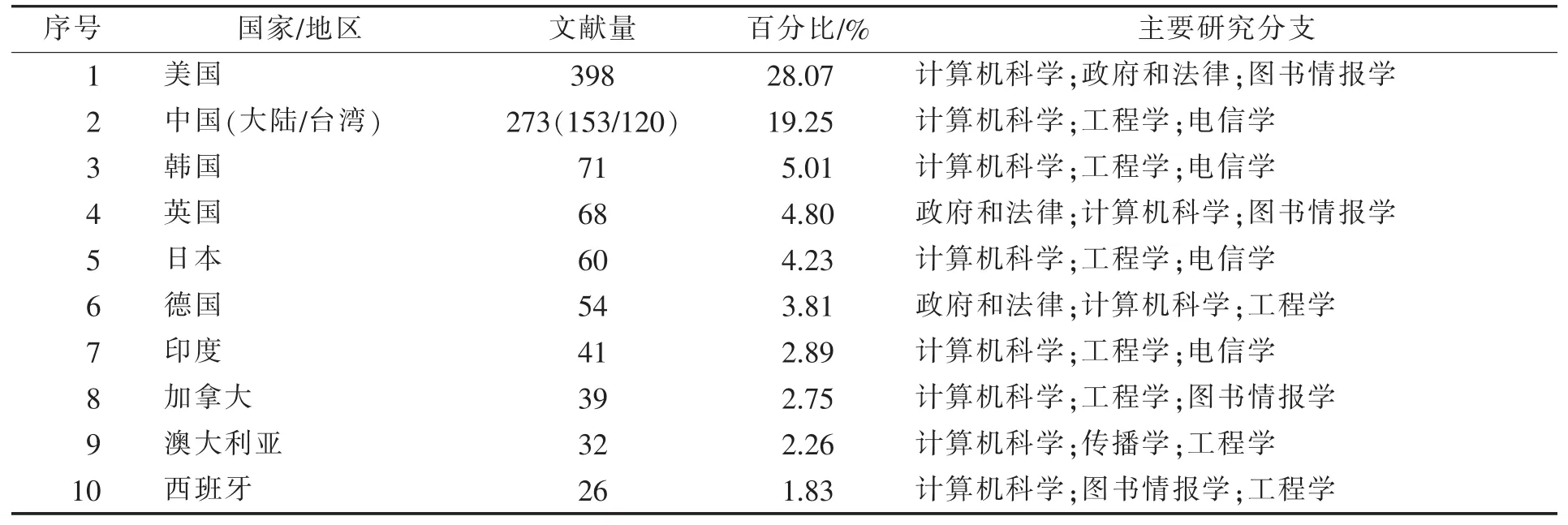

本文统计的1 418篇数字版权研究文献共来自67个国家或地区,文献量排名前10的国家或地区情况统计如表5所示,一篇文章的所有作者所在国均计算在内。

从表5可以看出,美国的研究文献量达398篇,占世界总数的近1/3,表明美国在数字版权研究领域处于领先地位。美国是全球出版业最为发达的国家,数字版权研究起步早,相关法律较为完善,政府非常重视版权保护,因而其成果较为显著。中国在数字版权研究领域建树颇多,大陆和台湾各贡献了约一半的发文量。其次是韩国、英国、日本这3个国家,发文量之和为美国的1/2。

表5 作者所在国家/地区文献数量统计表

(二)作者所在机构的统计与分析

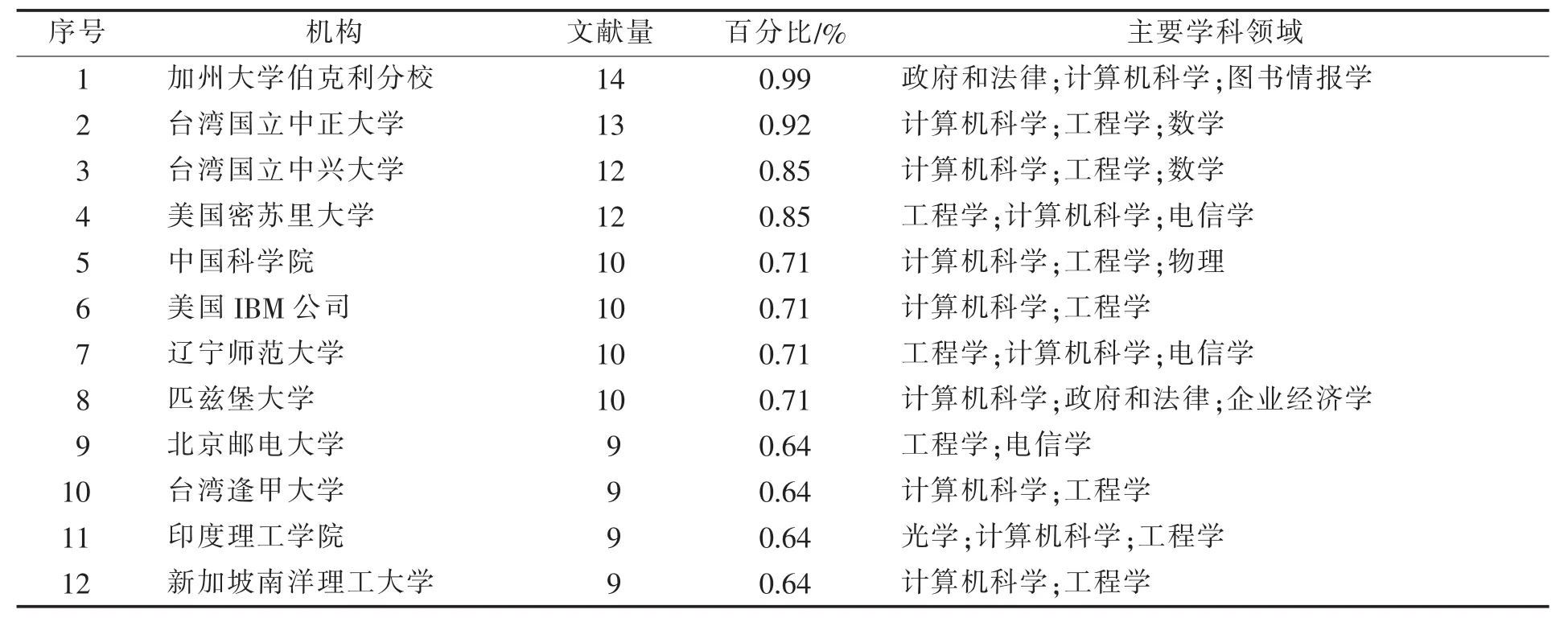

本文统计的数字版权研究文献涉及1 013个机构,包括美国、中国、英国等国家的大学及科研院所等。发文量不低于9篇的12个机构如表6所示,从中可以看出数字版权领域研究水平较高的重要机构及其涉及的主要学科领域。

表6 作者所在机构文献数量统计表

由表6可以看出,来自中国的机构最多,大陆和台湾各有3家,一共发文63篇,占中国发文总数的23.08%,可以被视为中国数字版权领域的核心科研机构;紧随其后的是美国,共有4家机构上榜,IBM公司是其中唯一的一家非大学机构。作为全球最大的信息技术服务商,其研究主要集中在数字版权管理方面。新加坡虽然在总体文献数量(18篇)上排名稍微靠后(第14),但其研究机构非常集中,全部数字版权文献均来自新加坡南洋理工大学和新加坡国立大学。

五、研究热点的统计与分析

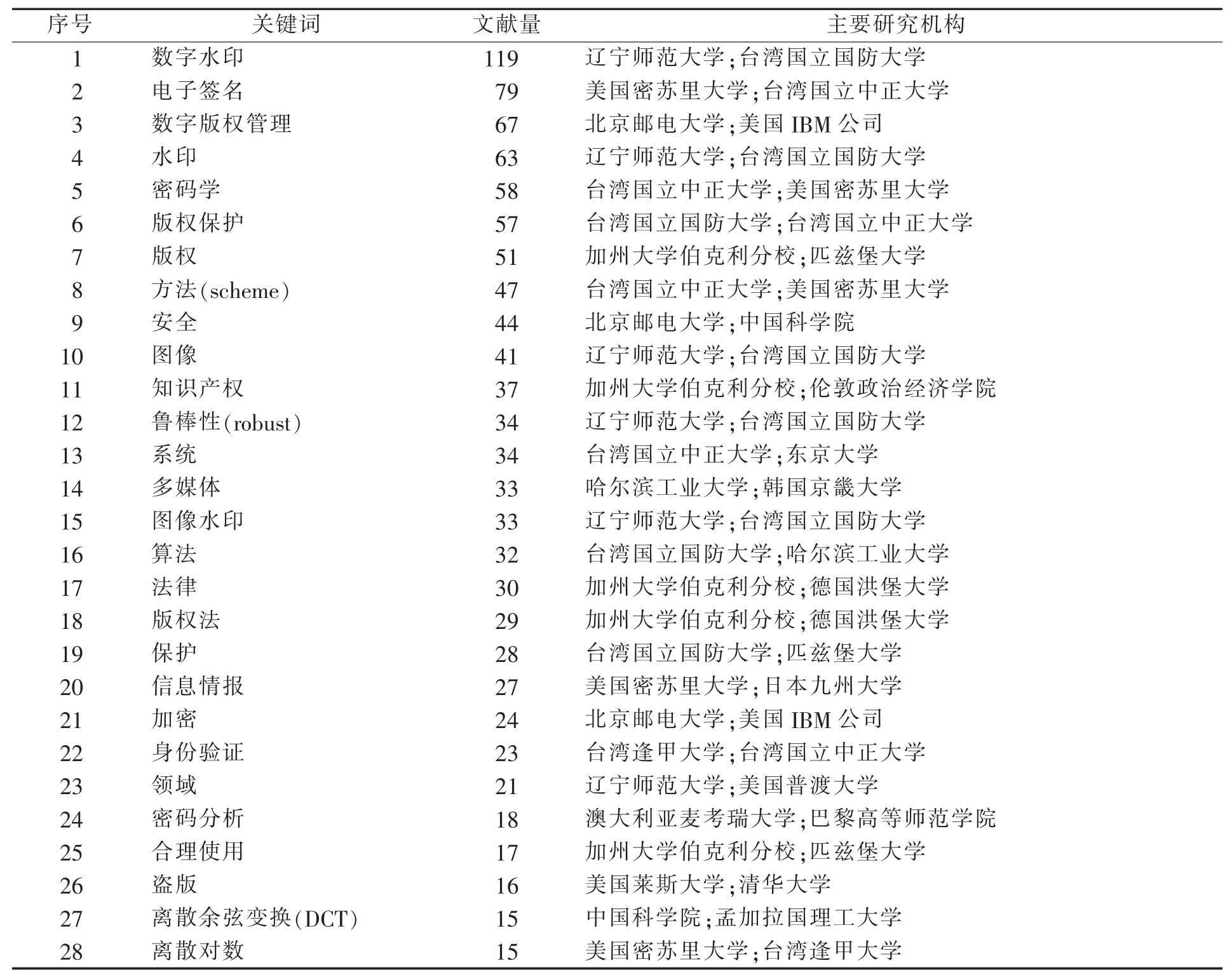

对国际数字版权研究热点的分析主要通过词频统计,从而大致确定国际数字版权研究最具代表性的研究方向。本文共收集到2 203个关键词,将这些关键词进行同义词合并后,频率大于15的28个关键词如表7所示。

由表7可以看出,国际数字版权研究最重要的方向是版权保护技术,包括数字水印、电子签名、密码学、鲁棒性(Robust)、加密、身份验证等。同时,它们也都是数字版权管理(Digital Rights Management,DRM)的常用技术。DRM是指数字化作品在产生、传播、销售和使用过程中版权管理的技术工具,是多种技术的组合体。与纯粹的版权保护技术相比,DRM强调系统化。完善的DRM不仅包括版权保护技术,还包括由社会共同参与建立的信任体系、监督体系、协作体系、责任体系[9]。关于DRM的研究主题一是DRM技术,如北京邮电大学的马兆丰等人在《Blockchain for Digital Rights Management》(数字版权管理中的区块链技术)一文中,提出了一种基于区块链的数字版权管理方案。[10]还有一部分文献主要研究DRM的标准化问题,如韩国建国大学的Kim S R等人在 (一种高效的媒体卡DRM标准协议)《(An Efficient DRM Standard Protocol Implementation for Media Cards》提出了一种适用于低端计算机系统的DRM体系[11]。

表7 关键词统计表

版权法也是数字版权的重要研究主题。版权法最早诞生于英国,距今已有300多年的历史。在版权法发展的过程中,其对于社会文化形态方面的作用备受学者关注。对于版权法的研究一是关于版权法的演化史及各国版权法比较研究;二是对版权法改革的建议。如Zhang C G在(提高民事损害赔偿标准,以打击国际贸易中的盗版?)《Enhancing the Standards of Civil Damages Remedies to Fight Copyright Piracy in International Trade?》一文中通过与美国和欧盟的比较,为中国法院制定盗版的最低损害赔偿标准提出了建议[12]。

六、结语

通过上述对Web of Science中收录的国际数字版权研究文献的统计与分析,有如下问题值得探讨:

国际数字版权研究涉及的领域包括计算机科学、工程学、图书情报学等众多学科,体现出多学科交叉融合的倾向,但结合表3~表6的统计结果可以发现,主要的研究方向偏重于理工技术。究此原因,可能是国际数字版权研究起步于计算机程序和电子音乐,其初衷是平衡版权人与社会公众的利益,这种目的的实现依赖于技术的保障,而技术必然随着时代的发展不断更新,现实性要求决定了版权保护技术研究的主流地位。但是,随着数字出版产业的发展成熟,数字版权运营、版权贸易、版权专业人才培养对于整个数字出版行业的重要性越来越突出,上述统计显示出了相关研究的缺乏。

较为可行的建议是加强科研合作。科研合作是科学发展的重要动力。通过图2可以看出,来自高校的科研团队是该领域主要研究力量,但团队之间缺乏合作,核心作者群较为分散。一个完善的作者合作网络应该是一个连通图。研究机构应在加强区域内合作的同时,多参与跨区域的学术交流。中国在该领域的研究地位仅次于美国,大陆和台湾各有3家主要研究机构,这些机构可以利用自身优势地位,通过承办学术会议的形式,积极主动加强科研合作,这对于扩大自身学术影响力、开展跨学科研究具有重要意义。此外,通过表6可以看出,有些相关的公司、科研院所也参与其中,如美国IBM公司、日本产业技术综合研究所(AIST)等。数字版权研究要想获得长足发展,也必须加强产学研的合作与协同创新。