中国社会的司法回应论纲

——“诉求—回应”互动模式的视角

2019-04-03侯明明

侯明明

(吉林大学 司法文明协同创新中心,吉林 长春 130012)

诉求是某个主体向另外主体提出某种期待的过程;而回应则是一个对诉求给予回馈反应的过程。中国社会的司法回应,简言之,就是中国司法对于社会的诉求给予回馈反应的过程。“诉求—回应”互动模式则是诉求和回应给予彼此换位思考的过程,亦即中国司法对于社会的回应并非只是单向度的司法对社会的考量,而是二者之间在保持一颗“同理心”①对此有学者提出了同理心正义,并且阐释了司法公正与同理心正义之间的关系。[1]互相理解基础之上的彼此期待和反应。社会对于司法的期待应该建立在理解司法能力的基础之上,不应给予司法过多甚至过分的期待;而司法在回应社会时,也应该对社会的诉求给予某种情景式的理解和自身能力范围内的支持。不仅要考量司法原理等教义层面的因素,还需要深入洞察诉讼案件本身的实践特点[2]。在这种互相理解的互动模式下,中国社会的司法回应命题虽着重强调了司法对于社会诉求的回应,但也是司法和社会互相形塑、双向建构的过程。一方面,社会转型下的现代化进程为司法实践不断提供着崭新的社会环境,迫使现代司法必须不断重塑价值理念并重构制度体系以适应社会关系的新型状况;另一方面,司法实践总是不断受到关于这种实践本身的新认识的检验和改造,从而在结构上不断改变着自己的特征[3]。

一、六大问题:中国司法回应社会的基本问题指向

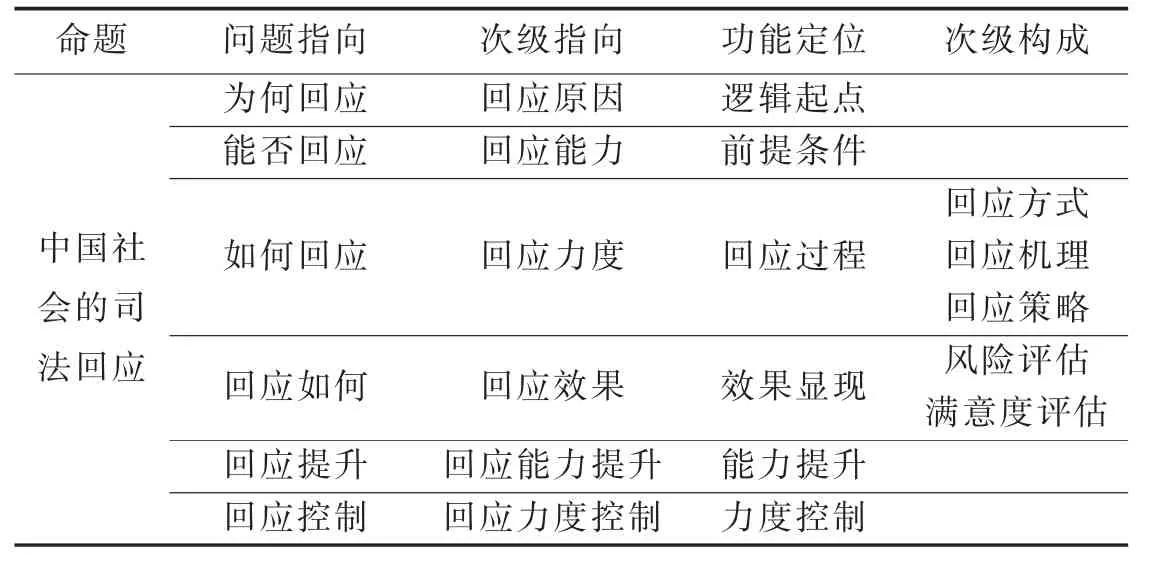

中国社会的司法回应理论从逻辑上讲,至少内含了6个基本问题:为何回应、能否回应、如何回应、回应如何、回应提升与回应控制。其中,为何回应,指向中国司法回应社会的原因,简称回应原因,回应原因的存在使得中国司法回应社会具有了一定的现实性和紧迫性,从而成为中国司法回应社会的现实推动力和理论思考的逻辑起点;能否回应,指向中国司法回应社会的能力,简称回应能力,具备回应能力是中国司法回应社会的前提条件;如何回应,指向中国司法回应社会的力度,简称回应力度,包括回应的速度和幅度,速度追求的是时间长短,幅度讲求的是尺度大小。同时回应力度也囊括了司法对社会多元诉求所进行的理性判断,因为理性判断的存在才使得司法能够保持清醒的判断力和诉求筛选能力。其下又涉及到3个更加微观、细致的问题:中国司法回应社会的基本方式、中国司法回应社会的运作机理与中国司法回应社会的策略选择,分别简称回应方式、回应机理、回应策略,回应力度通过这3个维度来得以不同程度的体现,几乎贯穿于司法回应社会的全部过程;回应如何,指向中国司法回应社会的效果如何,简称回应效果,回应效果主要通过回应评估来得以彰显,其中最为重要的就是回应风险的评估以及社会满意程度的评估;回应提升,指向中国司法回应社会的能力提升,是在司法回应社会能力不足时才得以启动;回应控制,指向中国司法回应社会的力度过大或者司法过于能动时,需要对司法的社会回应力度加以控制,使其保持在法治原则和司法规律的制约之下(如表1所示)。

这六大问题构成了中国司法回应社会的基本问题指向,也从而衍生出了中国社会的司法回应之基本架构。从逻辑起点到前提条件,再从回应过程到效果显现,已经基本构成了中国司法回应社会过程中一个相对完整的回应链条。回应能力提升和回应力度控制的出场加入使得此回应链条得以更加的完善,凸显了司法在原有回应状态基础上的回应能力提升和理性判断能力增强,进而促使司法对于社会的回应从一个静态的既有状态演变为一个动态的互动过程,从而呈现出一个逐步随着社会诉求变化而得以不断演化的司法样态。

表1 中国社会的司法回应之基本架构

二、司法的社会回应力:中国司法回应社会的关键性构成要素

“回应力”一词已经在现代行政管理和公共管理领域使用得非常普遍,多用于表达政府的社会回应力[4-6],而在法学领域,特别是司法领域,运用较少。但是,语词的借用并非意味着司法过分追求行政中的效率,而是本身依然要受到司法规律、法治原则和法治原理的约束和制约,而且回应力本身也并非等同于效率优先,所以无需担心在司法领域谈及回应力就造成司法的异化。一般而言,中国司法的社会回应力内含了3个维度:一是何谓司法的社会回应力;二是其基本构成性要素是何;三是构成性要素之间的关系。司法的社会回应力指向中国司法回应社会的能力和力度,由回应能力和回应力度两个基本要素构成,前者属于能力维度,后者定性为理性维度。而在中国司法的社会回应力中,最为核心的就是要处理好回应能力和回应力度的关系问题,既要关照到司法的 “力所能及”,也要聚焦司法的 “力所不及”。司法回应力度掌控的理性维度与图依布纳(Gunther Teubner)所讲的反思结构很相似,“在任何社会子系统中,反思结构的任务是通过对既定子系统施加内在限制来解决功能与实施之间的冲突,从而使它们适合于作为其他子系统的外在环境的构成要素。”[7]换言之,能力和实施之间还需要反思理性的调和以掌控好实施的力度。中国诉讼法中诉讼实效、审限、举证责任、举证时限等具体司法制度的设置,都是平衡司法回应能力、司法回应力度与回应社会之间关系的产物。

具体而言,对于社会的多元司法诉求,如果中国司法有能力回应社会,亦即力所能及,那么还要面临着如何回应的问题,换言之,即使司法具备社会回应力,那么回应力度的掌握与拿捏程度也是对司法决策者的严峻考验,如果司法回应力度过大,则需要对其加以控制;如果司法不能回应社会的诉求,此时,要分情境地来看待,如果司法不能回应社会诉求是因为结构性①结构性诉讼由欧文·费斯提出,其表达的是由于社会的结构性问题而提起的诉讼,具有较强的公共性,其是在吸收公共理性基础上的面对未来的结构性改革,如果不消解社会结构上的对立就无法彻底解决纠纷。这里笔者将引起这种结构性诉讼的原因称为结构性原因,亦即其成因指向了社会结构性基础。比如,教育不平等、种族歧视、中小企业融资制度、就业歧视以及其他公共政策引发的问题等。在美国典型的案件就是布朗诉教育委员会案(Brown v.Board of Education),在中国典型的案例就是高考生状告教育部的案例。但是,笔者和欧文·费斯有一个显然的不同观点,欧文·费斯从美国联邦最高法院的立场以及三权分立的政治体制出发,认为这些结构性原因可以通过司法判决的路径加以解决,祛除威胁宪法价值的社会结构性根源以及重构官僚组织,并且将司法的过程理解为诠释、释放宪法价值的过程。但是这些所谓的“结构性改革”在中国司法的语境下是难以承受的任务,中国司法并不具备美国司法同样的政治地位和司法能力。此外,田中成明教授将这种“结构性诉讼”称呼为“现代型诉讼”,并且总结出了现代型诉讼的如下特征:(1)现代型诉讼往往产生于“结构”立场缺乏互换性的主体之间;(2)现代型诉讼具有政策形成或者变通的目的;(3)当事人的不确定性以及利害关系人的潜在性。可见,其二者的提法具有异曲同工之妙。[8-9]222原因,那么考虑到中国司法的政法体制环境和司法资源条件,这时司法应该谨慎地保持自身量力而为的现状,亦即继续处于一种结构性司法诉求产品②可以把社会公众对于司法的诉求划分为个体性的司法诉求和结构性的司法诉求,前者主要是指纠纷仅限于当事人之间,与社会的结构性缺陷没有关系,比如两人之间因合同违约而诉诸司法请求金钱给付的诉求;后者矛盾的产生指向上文阐释的社会的结构性原因。供给不能的状态,持有这种态度不仅是对中国司法处境的深刻认识,同时也是对司法在面临“通过司法引领社会制度发展”命题时的孱弱而作出的妥协,更是保持司法不可承受之重而良性发展的理性选择③有学者对中国司法在整个政治结构中的从属地位做过详细的分析和阐释。[10-11]。因为司法在多大程度上承担回应社会的使命并非是固定不变的,而是必须结合司法所处的有关外部状况或者深深嵌入的结构境遇进行考虑。司法行为是一种制度行为,并非仅仅是一种孤立的纠纷解决行为,它牵涉到司法机关在整个国家权力结构中的定位,以及司法职能与立法职能、行政职能之间的界分与关联,法官司法行为必须放到整个国家权力体系中加以考察,才能对其作出准确的功能定位[12]。如果不顾情境地只是一味强调提升司法的回应能力,那么很可能会造成司法的迷失和资源的浪费。

同时也要敏锐地观察到这样极端的现象,其他系统对于纠纷解决的有效作用以及有时对司法功能的期待越来越少而社会政治体系反倒健康运行的反比关系[9]283。换言之,如果司法权认清自身的现实处境,界定好结构限制下的功能发挥,保持一种清醒时刻下的克制,那么其他权力很可能会自觉地尽力挽救这种结构性因素所带来的矛盾恶化或者社会失范,而事实很可能是后者的权力行使效果要远远好于前者。

如果司法回应社会“力所不及”是源于非结构性的原因①比如,在于艳茹诉北京大学撤销博士学位一案中,当事人于艳茹虽然在法律上胜诉,但是其实北京市第一中院的回应只是处于“判决程序违法”的书面状态,并未对被诉行政行为的合法性进行审查,而且对论文是否涉嫌抄袭等实体问题也没有给予回应,最终造成此争议其实并没有得到解决,很容易造成循环诉讼,导致当事人诉累。这一案例凸显了当下中国法院的社会回应力不足的一面。,那么其需要不断提升自身的回应能力,又因为回应力度大小属于理性判断的范畴,所以当回应能力处于一种由孱弱转变为强势状态时,其在尽力而为的同时,回应力度仍然需要接受其他法治原则或者法治原理的控制。但是,不管是回应力度控制还是回应能力提升,最终都要归位到回应能力和回应力度的基本关系框架中加以考察。因为回应力度的控制只有建立在回应能力充足饱满的状态下才能对回应力度加以控制,否则,回应能力都不具备根本无需谈及回应力度控制的问题。只有把回应力度的控制和回应能力的强弱关系加以比较,这样才能清晰定位哪些司法能力需要提升,哪些司法能力虽然不足,但是不需要提升;哪些司法能力提升到了一定高度需要加以回应力度方面的控制,哪些司法能力虽然得到了提升,但是仍未达到需要控制的地步,亟待进一步提升。

中国司法回应社会最为核心的方式就是司法权行使下的司法裁决,而司法裁决承载着以权利和义务为话语体系的司法正义。作为中国司法回应社会的关键性构成要素的中国司法的社会回应力,核心在于清晰厘定司法正义输向社会的边界。而作为中国司法的社会回应力的核心,恰当地处理好司法回应能力与回应力度之间的关系也就是厘定司法正义边界的过程。边界的厘定在于确定司法正义输向社会的广度和限度,亦即,面对社会主体的多维期待,司法正义在多大程度上为社会正义的诉求提供法律体系内的评价。既然是模糊边界的清晰化,如果将其放在正义的天平上给予称量,那么可能左边高一些,也可能右边高一些,其是一个综合各种社会信息基础之上的理性判断的过程。“司法是一种平衡的艺术”。既然是理性判断与平衡的过程,那么法院可能最终作出不予提供司法正义的决定②其中,在面对某些依据现行法律规范应当由司法权解决的权利义务纠纷时,法院拒绝行使审判权的现象,有学者将其称呼为“退隐式治理”。但是,法院治理的退隐并不意味着治理的缺位,而是法院系统根据情势对介入社会事务之深度与广度的自我约束。[13],也可能作出提供某种程度、某种类型的司法正义的决定。换言之,哪些案件应该受理,哪些案件不应该受理,受理后又该如何处理,处理时又该处理到何种程度,应不应该贯穿一种司法家长主义或者父母视觉的态度等问题都需要法官加以权衡。由此可见,司法正义输向社会的边界厘定也是一个司法对社会问题进行筛选、加工程度拿捏的过程。

影响司法正义边界确定的因素是复杂和多元的,其中最为根本的确定依据则是现行的制定法,当然裁判理由则是多种法律规则和社会规范的集合。也只有在多种资源论证下的司法正义的边界确定,也才能具有更强的说服力和社会认同感。此外,在法治的框架内,这个边界的确定又与司法自身回应能力的自我衡量以及回应力度的理性判断密切相关。如果细致地考察社会,就会发现,现在的社会在形式上虽然可以作为一个统一的整体,但是在实质内容上,其正在逐步分化为不同样态、不同类型的社群组构,也正在演化出不同的社群诉求。由于回应能力的有限性,不可能允许所有的社会诉求都进入到司法;即使司法具备回应能力,也非所有进入司法场域的社会诉求得到同样力度的回应。司法通过对社会诉求的识别进而将其作出分类处理。可能是予以立案进入庭审程序,也可能是作出隐退的姿态不予立案,将其划入其他非诉讼纠纷解决机制的范畴或者社会道德规范的调控领域。中国司法通过司法资源的合理调配进而掌控司法回应社会的力度。

司法正义如何输向社会最终仍要归结到法院的具体个人或者集体协商从而作出某种边界的厘定,决策者的自身境况也是非常重要的衡量因素。也正是这种决策的个人化或者集体化,从而多多少少带有了个体偶然性①想一想南京彭宇案的一审判决就一清二楚,换个法官可能就不会作出那样的判决。[14]或者“集体无意识”②集体无意识最早是由瑞士著名心理学家荣格(Carl Gustav Jung)在20世纪初提出的概念。与个体无意识相对,集体无意识超越个人后天生活经验,不依赖于经验而存在,甚至超越民族、种族而具有全人类的普遍性和集体性的心理活动。其彰显了人类群体在精神生活中具有某种一致性,虽然未被人类意识到,但是其却潜移默化的影响着集体的行为轨迹,比如同情心的存在对案件办理的影响。[15]“集体无责任”③集体负责即“无人负责”,如果仔细审视下法院审判委员会的决策过程,就可能有一个更加清晰的认识。[16]的色彩。

三、社会问题司法化:中国司法回应社会的过程实质

中国司法回应社会的过程是一个社会问题司法化的过程,司法对社会的诉求通过司法程序、司法制度、司法方法、司法裁判等方式加以回应。质言之,司法回应社会的实质体现在它本身所内含的社会问题司法化的过程,亦即司法通过司法场域依据现代法律规范的社会问题反映、集中与解决,司法将社会诉求通过司法权以及司法功能的正当发挥来得以处理,从而推动司法对社会的调控。换言之,司法为作为公共制度的法律与社会主体诉求之间的联结提供了勾连式的桥梁。

社会问题司法化的命题预设了司法在现代社会纠纷解决中的重要地位和巨大作用,一个社会中社会问题司法化的程度也彰显着这个社会的司法需求程度。因为诉讼体系的存在本身不是目的,满足社会整体及其他结构对诉讼的功能需求才是诉讼体系存在的根据[17]。社会问题司法化往往是由于新型纠纷不适合采用以往社会内部非正式的调整或者解决机制,或者因为社会结构的转型与社会关系的变化导致这些机制已经无法有效运行,或者法体系的内外变化使得社会公众对纠纷的规范性认知框架发生变化而影响了人们的法文化意识和司法行为而造成的[9]138。同时,社会问题司法化的过程也是司法对社会加以回应和变革的过程,通过这样一个过程,司法不仅参与了社会的秩序维护与治理创新,而且加深了司法与社会在互动基础上的相互深刻理解与信任,从而逐步摆脱图依布纳意义上的法与社会不统合下的“相互无视”④有学者总结了社会应该理解司法的几个原因:一是法律事实和客观事实的差距;二是司法的终局性;三是司法资源的有限性;四是司法正义的专业化理解;五是立法资源的限制;六是诉讼的成本高昂。[18]。

司法对社会的调控主要通过提升社会问题司法化的便捷度和司法提供给社会预期的稳定度来得以实现。便捷度的提升使得司法的可接近性增强,稳定预期的提供为社会秩序的安定打下了良好的基础。司法化不仅是社会治理金字塔的一部分,也体现了在治理活动框架内,从将法律作为参考,到将法律作为资源、对策的转变。“司法化”是法律所支配、管理的社会和经济关系的集约化,反映出人们不希望在治理结构内设置过多的工作逻辑,而是希望能够通过尽量简单有效的管理,实现制定本人、本机构或本国需求的社会、经济和文化战略[19]。

司法在社会问题司法化的过程中实现对社会秩序的恢复、重塑以及社会资源的整合,主要表现在5个维度。

第一,就目前司法境况的总体而言,虽然宪法性诉讼几乎处于缺位的状态,但是现代司法依然是满足社会以纠纷解决为核心诉求的最为重要的场域,并且诉诸司法权(裁判请求权)已经成为一项宪法性权利。法律规范性预期功能在现代社会中实现的稳定化,归根结底并非由于立法的全面性,而是基于司法裁判一切纠纷的可能性[20]。正是基于这种司法对于社会的重要意义认识以及社会对于司法的场域依赖鉴别,很多学者提出了“通过司法的社会治理”命题[21-26];田中成明认为,以社会一侧的客观条件为中心,“法化”意指由于内部构造或关系的变动使得社会对法体系的必要性或依存性得以提高。同时,此过程也在一定程度上使得法规范或者程序得以复杂性的法制度化[9]26。

第二,从社会问题司法化的启动方式来看,其不仅呈现出个体式诉讼、集团式诉讼,亦呈现出公益性诉讼、非公益性诉讼等多样化的样态。但是,社会问题司法化的过程并非是一个畅通无阻的过程,其面临着司法筛选机制的衡量。司法对于社会问题司法化的诉求也要考量社会自身的修复能力以及自我组织能力,并非所有的社会问题都会司法化。任何一个现实的司法制度都必须在其制约条件下作出某种选择,这里说是选择,实际上更多是被选择。因为在不同的社会历史条件下,司法制度解决问题的能力是不一样的[27]。如果有些纠纷在社会中可以得到解决,那么司法在对社会情境进行权衡的基础上,再对纠纷进行识别、筛选显得不仅必要,而且会促进社会内部的沟通和互动,提升社会自身的纠纷化解能力和对外界干扰的免疫能力,进而有利于培育社会的独立发展和功能分化,同时,对于司法形成“社会嵌入性”[28]的品格也是大有裨益,从而逐步形成国家(这里指司法)—社会—个人3个领域相互独立而又相扶助的有利格局。

第三,从司法过程的性质而言,社会诉求即使进入司法场域,二者之间仍面临着司法场域为涉案社会主体提供的剧场化下的主体间以法律为主要依据的商谈议论。中国司法通过适度的对抗制、当事人主义构造的诉讼程序、法庭辩论等制度为当事人提供商谈议论的场域,进而助益于当事人之间的互动式理解和纠纷的解决,也从而促进原有社会关系和秩序的恢复。但是,结果可能是社会诉求的足额满足,亦可能是折扣式满足。因为社会问题司法化的过程也是各种力量在司法场域博弈的权力角逐过程。涉及到政治权力、法律权力、知识权力、社会舆论权力等多种微观权力的混杂复合,最终还可能形成波及效应的政策辐射效果,使得社会问题司法化的效果范围大大扩展。即使不能提供司法判决的救济,或者不能促使波及效果的政策形成,至少把社会存在的问题公之于众,且唤起舆论和社会的注意,如此一来,就开辟了法院弹性回应其自身面临的多种要求和期待的可能性[9]267。同时,也为社会矛盾的释放提供了一个很好的出口和讨论契机①比如,在原告孙文麟、胡明亮不服被告长沙市芙蓉区民政局婚姻登记行政行为行政诉讼一案中,虽然同性婚姻在我国并未向美国那样得到司法的支持,但是关于同性婚姻的话题以及对此类群体的关注、研究却悄然兴起。再比如,准大学生乘火车遭遇二手烟起诉哈尔滨市铁路局一案,可谓是中国公共场所无烟诉讼第一案,同样获得热议。,甚至蕴含着制度性变化的潜在可能。

第四,从司法功能的实质显现而言,在社会问题司法化的过程中,中国司法扮演着通过司法判决塑造公众法治观念或者促进法治观念社会化的重要角色。司法场域的适度开放为其他社会主体的参与提供了公共领域②在中国,其在一定程度上实现了哈贝马斯意义上的公共领域的结构转型。[29]。司法通过指导性案例、陪审制、庭审直播、裁判文书公开、裁判理由论证说理等方式,使得相对封闭的司法与社会得以沟通,不仅实现了社会人力资源和经验知识的司法场域积聚,使得司法裁决具有了充分的可参考的社会资源,而且司法裁决通过个案发轫的信号示范效应③波斯纳在《法律与社会规范》中运用法律经济学的分析方法,构建了“信号传递一合作模型”的信号灯理论,认为司法裁判好比对公众释放的一种信号,公众收到此信号后会调整自己的行为以及行为预期。[30]以及“同案同判(Treat like cases alike and treat different cases differently)”的期待可能性,对社会成员的法治观念和未来行动进行某种程度的重塑。而社会主体的行动反过来又深刻影响着社会秩序的形成,所以也间接实现了对未来社会秩序的重建,甚至可以直接说司法裁决提前预设了未来社会的某种秩序样态。通过司法判决塑造公众法治观念发挥的是司法对社会的引领作用,不仅是一种法官自主的意识,更是一种“根据具体情境进行均衡和裁量的空间”“这个空间既相对独立于国家和社会,同时又将二者结合起来……”[31]。换言之,社会诉求进入司法时,司法依据现代法治标准进行不同程度的评价,继而社会得以理解法治观念而退出司法场域,或者社会出现某种程度的不理解时,司法可以对其进行重复评价,甚至在这个过程中留有相互议论商谈彼此理解的制度空间,进而实现社会与司法互相理解下的法治观念释放和生长。同时通过司法的过程性合意(审判过程)和结果性宣示(裁判结果)把法的价值、原理、规范与程序等内化在社会主体的意识和未来行动当中。尽管最终的法治观念的判断权掌握在法官手中,但是社会主体的司法参与也在一定程度上形塑了法治观念的具体内涵,在某种程度上也构成了影响法官作出选择的重要支撑性因素。

第五,从司法权力对权利义务的调整方式来看,中国司法通过司法政策、司法解释的制定,司法审判功能的发挥以及诉讼内调解的方式,对社会主体所诉求的资源进行某种矫正正义式的再分配。一方面,司法审判的规范化考量使得社会主体的诉求得以在现代法治的权利义务话语中得以厘定,并且裁决结果具有国家强制力的保障执行,对当事人的诉求给予了强有力的硬性回应,这种通过审判回应权利判定和救济的诉求方式居于社会问题司法化的核心地位;另外一方面,在诉前调解的情境下,对涉案社会主体诉求的回应已经跳出了权利义务的话语资源,法官的公权行使更倾向于基于当事人之间的合意,虽然没有完全否定法律规范本身的拘束力,但是已经进入到了一个带有中国法律规范与伦理规范,甚至夹杂其他说服资源的混合型场域。在这种混合型场域中,司法和社会的互动变得相对灵活多变,这时社会问题司法化并非是完整意义上的“法化”式审判,而是带有“法化”与“非法化”双重色彩的妥协性调整模式[9]14-33。也正是司法中调解程序和审判程序这两种社会问题司法化方式的主次分工与有机衔接,使得司法对于社会的回应不仅存在规范视点内的回应,也关照了社会的道德、习俗、常理等非规范性诉求,进而扩展了中国司法回应社会可利用资源的覆盖范围(道德、心理、经济等)。不仅提升了中国司法的社会回应力,而且也避免了法律对社会的过度侵入、过度结构化,使其保持必要的自主空间和活力①在现代社会转型期,司法在回应社会的过程中,面临的一个棘手问题就是法律规范和其他多元社会规范相矛盾的困境,这时法律规范应该以何种形式影响其他规范且引发社会变迁已成为棘手问题。在如此境遇下,社会问题司法化的过程一般是在司法场域中进行先行调解,如果调解不成,而且在自由裁量权的范围内也没有认可、再解释的回旋余地,那么法律规范对社会规范可能就要进行一个否定性评价,从而按照法律规范进行裁决。这也是司法现代化、法制现代化以及社会现代化必须要付出的个案代价和所经历的建构秩序对自生自发秩序的筛选甄别程序。但是这个过程是一个阶段性的梯次活动,并非一次性完成的,甚或进行的程度也是各地不一的。当然,多元规范之间的碰撞与治理竞争,对彼此也是一个反思和重新定位的过程,法律规范本身虽具有国家的强制力作为后盾,但是这种建构性的秩序也存在脱离特定文化社会空间的缺陷,而其他社会规范本身可能因承载了特定区域的文化和秩序意义而具有地方性的正当性。[32-34]。

综上可见,虽然社会问题司法化的过程从流程取向上看,注重了社会诉求于司法,但是其实社会问题司法化的过程追求的是社会与司法双向互动下的互相理解。一方面,中国社会应该理解中国司法的有限性,特别是司法的社会回应力的有限性,切忌抱有过高的司法期待②如果这一点能够实现,中国社会公众能够给予理解,那么恶意诉讼、无理诉讼、虚假诉讼、通过信访谋取不当利益等不规范诉讼、涉诉信访将可能大大减少。;另一方面,中国司法应该理解社会的复杂性和诉求的多元性,从而抛弃掉机械式的回应方式③中国司法能够避免这一点,则类似于最近几年的“深圳鹦鹉案”“大学生掏鸟窝案”“天津大妈赵春华案”“蕙兰案”以及“内蒙古收玉米案”一审判决中司法判决与公众判意的严重错位现象就可能大大减少。。社会问题司法化的过程就是中国司法与社会互动的一个过程,中国社会的结构转型对中国司法提出了更高的要求,从而驱使中国司法不断提升自身回应社会的能力;而中国司法回应能力的提升又在一定程度上促进了中国社会转型的进程,从而实现一个正和的博弈过程:在司法对于社会的回应中评价司法,在社会对司法的诉求中看待社会,实现司法与社会之间的视域融合。

四、回应效果评估:中国司法回应社会的效果显现

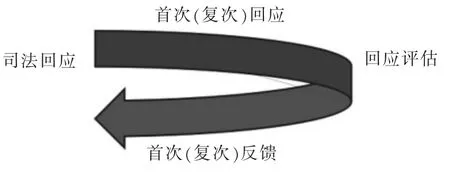

如果运用一种线性的视角对中国社会的司法回应加以审视,那么回应评估就位于整个回应链的末端;实际上,这种线性的回应观并非具备科学性,单线的程式决定了回应评估与复次回应的不可互动性。应该用一种复次循环的视角来看待中国司法的回应评估,实现从线性评估模式到复次循环评估模式的飞跃。换言之,回应评估与复次回应之间是良性互动、彼此反馈的,回应评估中的经验与教训会反馈到复次回应当中,而复次回应之后,评估会再次进行,再次对司法回应进行反馈,无限循环往复,从而促使中国司法回应社会的效果得以不断的提升(如图1所示)。

回应评估的内容最为核心的就是对中国司法回应社会的基本方式、运作机理和回应策略所可能带来的回应风险以及社会的满意度进行评估:一是风险的评估;二是满意度的评估。

对于风险的评估,首先需要寻找出中国司法在回应社会中所存在的风险,而这些风险又往往隐藏在中国司法回应社会的基本方式、运作机理以及回应策略当中。所以,欲找出中国司法回应社会的风险并加以评估,实现风险的防范和规避,就需要对目前的回应方式、机理以及策略加以反思。首先通过清单制度进行地毯式的爬梳,理清目前中国司法回应社会的基本方式,运作机理,遵循的基本理念以及中国司法在实践中回应社会策略,这些策略带来的效果,其中重点反思可能带来风险的策略选择;其次,对可能会带来风险的回应方式、机理以及策略选择展开协商和议论,继续甄别出其中确切的风险,并且找到可能的规避和防范风险的路径或措施。最后,将这些商议后的确定成果反馈到中国司法回应社会的实践当中,实现中国司法回应社会的转型升级与范式创新。

图1 回应评估的单个循环示意图

对于回应满意度的评估,国内已有学者在从事这方面的工作,目前基本形成了3种类型的格局,分别是中国司法文明指数报告④从2014年起,以张保生教授为首的中国司法文明指数项目组每年都会发布《中国司法文明指数报告》,来评估中国司法文明的状况,其中就把“司法权力、当事人诉讼权利、民事司法程序、刑事司法程序、行政司法程序、证据制度、司法腐败遏制、法律职业化、司法公开与司法公信力、司法文化”作为10个一级指标,其下设32个二级指标。目前已连续出版到《中国司法文明指数报告2017》。、中国司法改革年度报告⑤以徐昕教授为首的团队从2009年开始每年发布《中国司法改革年度报告》,目前已出版到《中国司法改革年度报告2017》。和法治评估报告⑥关于国内法治评估的团队较多,其中比较典型的是以朱景文教授为代表的法治评估团队和以钱弘道教授为代表的法治评估团队以及众多的地方法治评估团队。。但使用的话语不一,且侧重点也有所不同。司法文明指数团队注重通过司法文明指数来表征和激励促使中国各地司法文明的进步;司法改革年度报告注重关注当下的司法改革措施及其成效;法治评估方队又可细分为国家法治层面的评估和地方法治层面的评估,涉及到的指标比较丰富,几乎关注到了法治的各个维度,其中对于司法的部分也有涉及,比如关于司法满意度的社会评价[35]、司法透明指数的评估[36]等。现有的研究和调研成果已经可以为中国司法回应社会的满意度评估提供很好的现实数据,具有很大的借鉴意义。

五、结语:通过反思性司法实现回应社会的范式创新

基于中国多元转型的情境,中国司法在法治的框架内以及现有政法体制环境下,根据自身回应能力的大小以及回应力度的理性判断,运用以司法裁决为核心同时囊括其他各种方式的司法产品,对社会的多元诉求进行回应,从而不断实现司法与社会良性互动。同时,纵观中国司法的现实,中国司法对于社会不仅具有了回应性,而且具备了程度不一的回应力。

司法回应社会并非是要打破司法被动的传统定位,对于司法具有被动性、谦抑性的定性不能停留于直觉的层面。传统经典法治理论尤其强调司法被动性的一面,而且不加范围界定地将其作为一种司法的“意识形态”,这种方式的宣教忽视了司法的回应性侧面,表达的并非是完整意义上的司法现实,所以很可能造就了现在司法极端克制、无限限缩的“矫枉过正式”的病态。发生学意义上所讲的司法被动属性主要指向当事人或者其他主体在未诉诸法院的情形下,法院不能主动将案件立案启动裁判程序进行审理、裁决以及尊重当事人的处分原则,亦即所谓的“不告不理(no trial without complaint)”以及审理范围或者审查范围受诉讼请求的限制。而司法对社会的回应很大一部分指向社会公众将纠纷解决等多元诉求诉诸于法院或者对法院提出某种期待时,在社会可接受程度、裁决可执行状况、当下社会风尚、现有体制宽容度等各种因素的嵌入下,法院应该采取何种态度来处理此种诉求以及处理拿捏到何种程度较为妥恰,也就是法官如何运用自由裁量权在一定限度内实现司法正义和社会正义相契合的过程。可见,司法对社会的回应也是法治之内的回应,在法治的框架之内寻求扩大司法之社会回应性的空间,但是司法的被动性与司法的回应性二者指向维度不同,不能加以混淆。

不仅要避免这种误解和混淆,而且要逐步提升中国司法的反思能力,甚或实现一种反思性司法模式。从诺内特(Philippe Nonet)、塞尔兹尼克(Philip Selznick)的“回应型法”[37],到卢曼(Niklas Luhmann)的“法律系统的自我指涉”[38],再到图依布纳的“法律自创生理论”与“反身型法(反思性法)”[39],几乎都或深或浅地刻印上了法的反思属性,即使后者色彩更浓一些。法律系统通过认知上的开放,不断地进行自我反思,不断实现自身的修复,进而实现与其他系统的和谐相处。作为决断社会主体行为合法与否之核心机构的司法,也应该在与嬗变的社会环境互动的过程中树立反思的意识,逐步完成形式正义、实质正义与程序正义的有机结合,打造形式合理性、实质合理性与反思合理性三位一体的回应范式①受卢曼思想的启发,图依布纳把程序的反思性与国家对社会的间接控制、社会的自治自决的组织化等理念结合起来,提出了“反思的法(Reflexive Law)”学说。他指出,在形式合理性、实质合理性之外,还有反思合理性。反思的法具有程序指向,它倾向于通过程序规范来调整过程、组织关系以及分配权利。季卫东教授把这种反思的法称呼为新程序主义。[40-41]。在回应社会的过程中,形塑出中国的反思性司法。通过反思能力的提升,既能在相对开放的状态下通过程序吸收外界社会资源实现自身的修复,又能在相对封闭的司法场域中依据法律规范完成回应社会的使命,并且提升回应范式的水平,最终拉近司法现代化与社会现代化程度之间的距离,实现二者功能分化基础上的相对独立但又互补式的融洽。