天然山水与田园真趣:昆明近代公园规划与建设研究

2019-04-02张天洁张玉琦

张天洁 张玉琦

中国近代公园是近代城市建设的重要组成部分,反映了多元文化下的园林风格尝试及本土语言探索[1]。目前,对于近代公园的研究著述颇丰,但多集中在沿海开埠地区,对内陆尤其西南地区的关注较少。昆明是西南地区的重要节点城市,自古以来就是西南边疆重镇,近代随着滇越铁路、滇缅公路等国际通路的建设,成为中国西南地区面向东南亚的开放前沿,在抗战时期更成为西南大后方的枢纽城市。这些因素推动着昆明的近代化发展,影响到公园建设。本文聚焦昆明,梳理昆明近代公园发展,分析营建特点,探究理论来源,以期一定程度上填补近代园林史研究的空白。

1 多重影响下的昆明近代公园

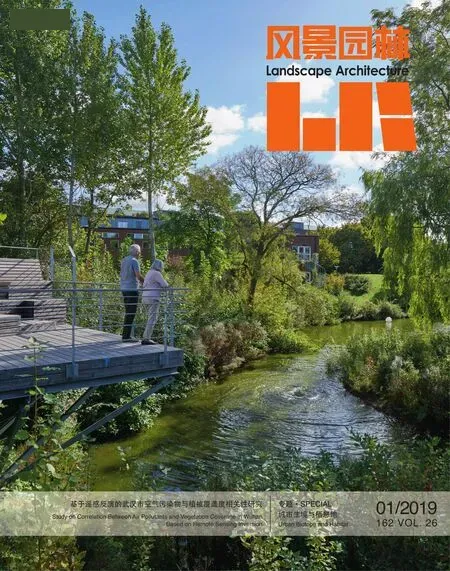

昆明经历了由边疆到枢纽的近代化历程,公园建设也在外来势力、市政运动、抗战后方建设的多重影响下,发生了由独立造园到绿地系统的变化,可分为3个发展阶段:在昆明自开商埠后,外来思想逐渐传播至昆明,公园开始萌发;随着市政运动的兴起,公园建设作为重点工程得到推动;抗战时期,昆明一跃成为抗战后方的枢纽城市,市政当局开始进一步考虑公园的系统性建设。近代昆明共开辟大小公园十几所,其中较成规模的公园包括金碧公园、翠湖公园、圆通公园、大观楼公园、古幢公园等(图1,表1)。此外,还有金殿公园、虚凝公园、中央公园以及近日公园等小型街市花园。

1.1 边疆重镇到开放之都:昆明近代公园的萌发

1885年中法战争以后,法国和英国的势力伸入云南。1910年,昆明自开商埠,同年滇越铁路全线开通。商埠区位于昆明南门外,以滇越火车站为中心,兴建了商店、货栈等,日渐繁华。新开通的滇越铁路不仅是交通运输工具,也成为文化传播的载体。它对昆明城市建设、商业贸易、公共事业、消费时尚、文化传播等都发生了深刻的影响[2]。昆明成为开放之都,公园这一新兴事物开始萌发。

1 20 世纪20 年代昆明近代公园分布图The distribution of modern parks in Kunming in 1920s

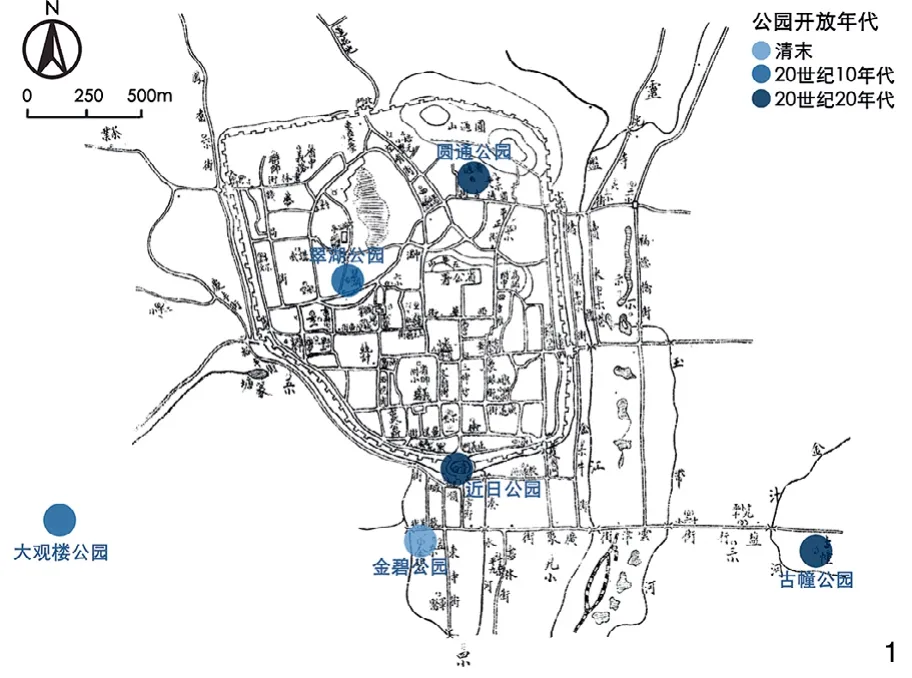

2 金碧公园平面图,1924The plan of Jinbi Park in 1924

3 清末的金碧公园Jinbi Park in the late Qing Dynasty

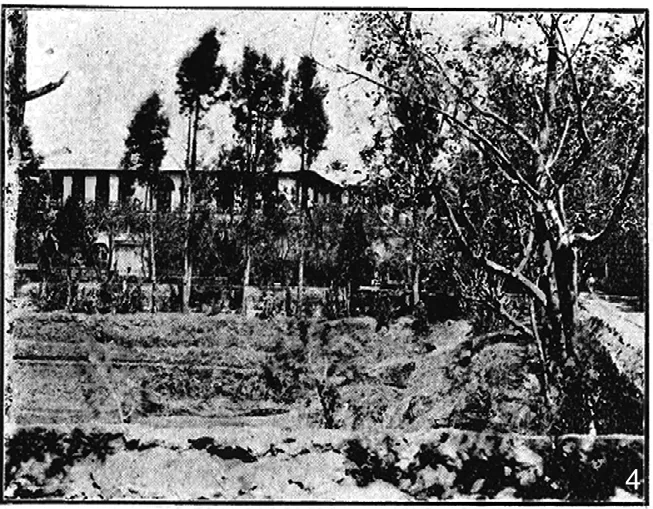

4 金碧公园影像图,1924Photo of Jinbi Park in 1924

表1 昆明近代主要公园建设简表Tab. 1 Construction of major modern parks in Kunming

清末,昆明出现了第一个公园——金碧公园(图2~4),位于昆明丽正门南。公园整体布局较为规整,从南部喷泉入口,到对称布置的花坛与凉亭,再到中心建筑与雕像,最后至北部瑶岛,体现了一定的空间秩序。公园以传统造园手法为主,凿池建岛、随机造景,亭台建筑都为中式风格。同时受西方文化影响,也出现了喷泉、花坛、雕像等景观要素。公园还采用了“园中园”的布局形式,以不同植物划分大小庭园,如建有专门的植物园、果园等。

1.2 市政运动推动下的昆明近代公园勃兴

1922年,昆明市政公所成立,开始有计划的着手城市的规划建设,由时任昆明市政公所督办的张维翰负责。张维翰曾于1919年赴日本东京帝国大学和东京市政研究会留学考察[3]。这段经历使张维翰深受田园城市的影响。他在《昆明新市区建设计划》中提出构建田园化都市的设想。他认为昆明“最难得的是都市中有天然的田园真趣”:市内有翠湖、圆通山等自然山水;市郊拥有天然的湖山风景和名胜寺观;城市气候温和;另外市民多喜以种花为业[4]。他还提出在未来都市扩张计划中,必使工商业区域之中,也包含有适当的田园在内,来应对日后人口剧增,愉悦身心[4]。

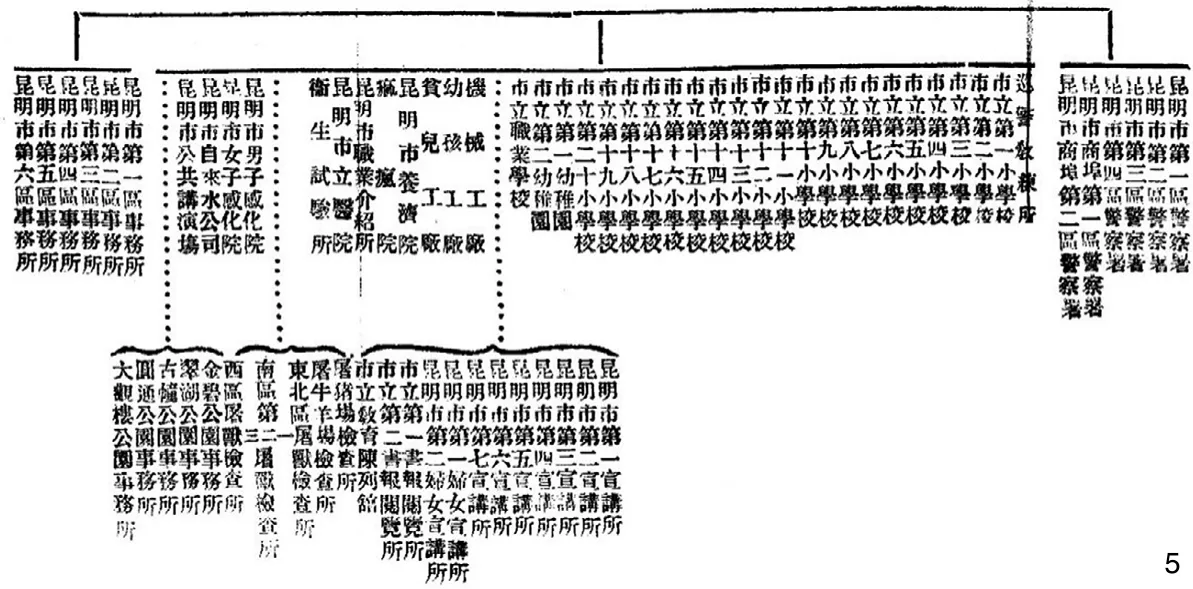

在“田园城市”建设目标的驱动下,张维翰致力于旧公园的整理和新公园的建设。1923年拟定《昆明市管理公园规划》,规划金碧公园、翠湖公园、圆通公园、古幢公园、大观楼公园这5处大公园,还计划将市郊的各种古迹名刹改建为公园,另提出可随时增设市内小公园[5]。为此,市政公所设有专门的管理机构和工程处,并分设公园事务所(图5),负责修整布置各事宜[5]。

1928年,昆明市政府成立。1929——1930年,庾恩锡受云南省主席龙云之邀任昆明市市长,进一步发展城市公园。庾恩锡曾留学日本专攻园艺,他在任期间,发挥专长,培护改建了翠湖、古幢、金碧和大观楼公园。1935年,他又作为工程处主任,负责设计督修圆通公园[6]。

翠湖公园是这时期以市内自然景观为基础修建的公园代表,它位于昆明市区五华山西麓,原为天然水域“菜海子”(图6~8)。公园于1918年开放,1934年龙云组织“整理翠湖工程处”,拟定公园整理计划,修整路堤、疏浚全湖、修理亭阁祠宇、培植花木、建图书馆[7]。整个公园为古典园林风格,以十字形长堤串联各景点,曲水环绕,水浮亭廊,经多年建设,成为市民休闲娱乐的佳所。另外,公园中还有礼堂、图书馆、博物馆等现代机构,承载了一定的社会文化教育功能。

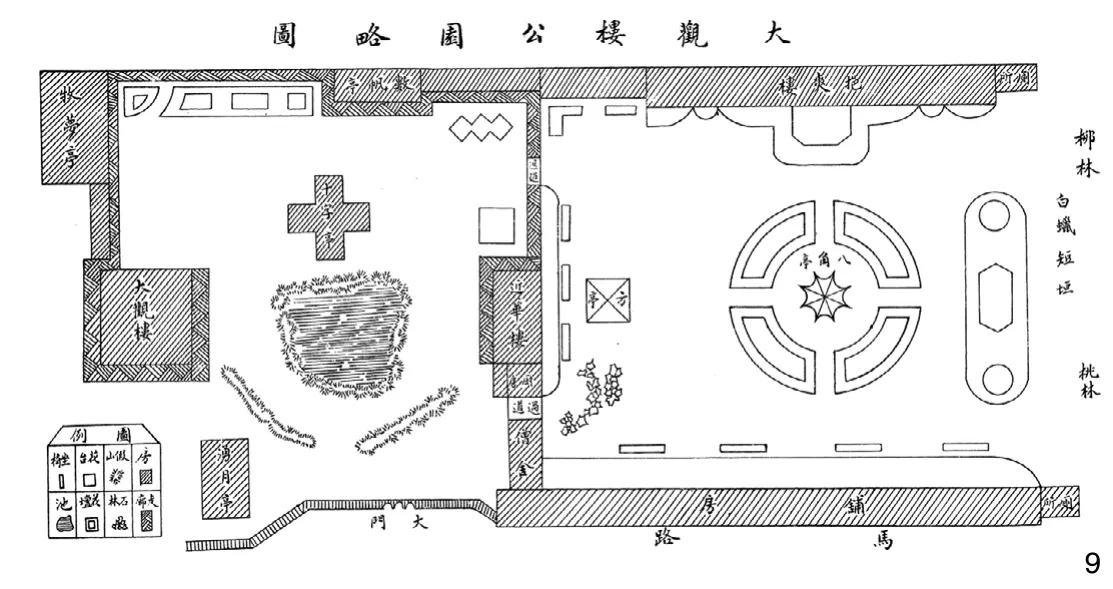

另外,市郊大观楼公园、古幢公园也深受市民喜爱。大观楼位于昆明城西南,自清代就是著名的风景名胜区,1921年辟为公园。公园早期以近华楼为中心分隔东西,西侧呈自由式布局,东侧呈规则式布局(图9)。1930年,庾恩锡聘请造园大师赵鹤清协助造园,以杭州西湖为设计蓝本,修筑长堤,并在大观楼前湖中峙三塔[8],另建假山“彩云崖”。大观楼公园的建设表达了“三潭印月”“彩云之南”等景观意象,既融合了江南园林的风格,又富有地方特色。

5 市政公所部分机构设置The establishment of some institutions of the municipal public offices

9 大观楼公园平面图,1924The plan of Daguanlou Park in 1924

6 翠湖公园平面图,1924The plan of Cuihu Park in 1924

7 翠湖公园影像图,1940Photo of Cuihu Park in 1940

8 翠湖公园碧漪亭,1934Biyi Pavilion in Cuihu Park in 1934

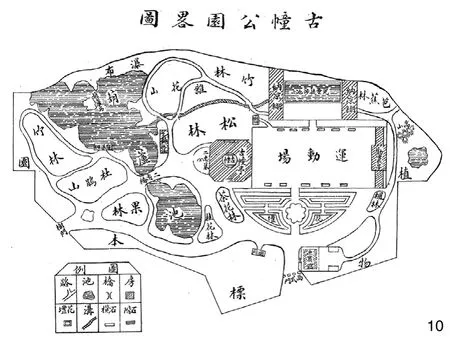

10 古幢公园平面图,1924The plan of Guchuang Park in 1924

11 古幢公园内宋石幢,1934The stone Dhanari Column in Guchuang Park in 1934

12 1942 年昆明市主要街道设计图Main street plan of Kunming in 1942

古幢公园开辟于1923年,位于昆明市以东,园内完整保存了宋代地藏寺经幢(图10、11)。公园内荷塘水榭、亭阁纤巧,富有意境。公园重在通过植物分区造景,如茶花林、竹林等。此外,公园的现代娱乐功能有了进一步发展,加入运动场、儿童徙涉池等。

1.3 抗战枢纽建设下的绿地系统构想

抗战期间是昆明城市变迁的重要时期,抗战爆发后,中国东南沿海城市被封锁,昆明成为对外交通的前沿和西南后方的战略要地。大量人员、工厂、科研机构、学校内迁,城市人口激增,这对城市环境提出了新要求。同时,抗战的爆发使旅游业发达的东南及华北地区受挫,为西南昆明旅游业发展提供了契机。这期间昆明由“独立建绿”到“规划建绿”,逐步展开了绿地系统建设,主要有丁基石主持的1939年《大昆明市规划图》和唐英制定的1942年《昆明建设计划纲要》。

对于工程造价信息化建设工作的落实,其在预算方面进行信息化转变是比较关键的一个环节,如果预算方面的信息化管理存在着较为明显的偏差和混乱,必然会导致最终整个工程造价信息化管理效果受损。因为预算管理相对而言较为繁杂,涉及到的内容比较多,如此也就必然需要重点把握好对于信息化建设平台的构建,促使预算统计分析以及指标控制较为合理,而这也是目前比较容易出现错误偏差的重要问题所在,预算编制结果不准确,最终必然会导致造价控制效果受损。

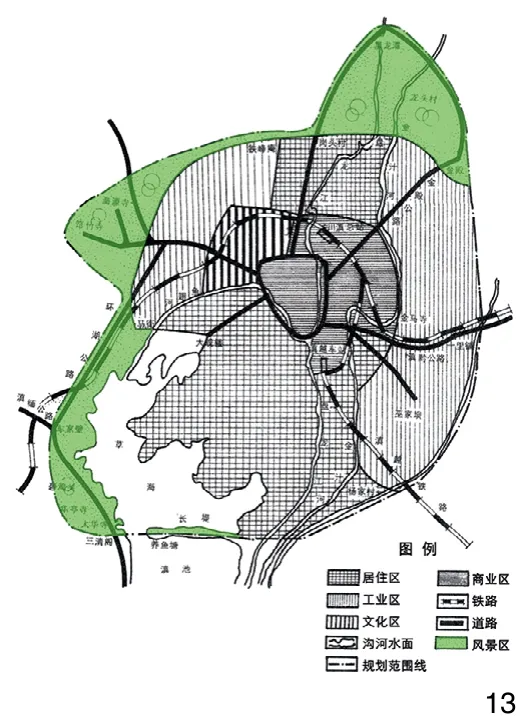

《大昆明市规划图》提出围绕滇池发展观光业的构想,将沿滇池地区作为名胜古迹和风景区的重点发展区域[9]。《纲要》计划扩充整理市内公园,分期实施其余小型游园,扩大整理市区近郊名胜区,并规划广场2处[10]。《纲要》还规划有专门的林荫道或公园路来联系公园与风景区[11](图12),构建起沿城墙的绿环,沿盘龙江的绿带,并延伸至市郊大观楼公园。此外,规划将城市外环西边和北边的用地划为风景区用地(图13),初步形成点线面结合的绿地系统。这时期的公园系统规划,如林荫道等内容很大程度借鉴了西方模式,同时规划也考虑了本土特征,如优先整理拥有自然资源的市内公园,并预留市郊风景区用地。

2 混杂传统与现代性:昆明近代公园营建特征

2.1 昆明近代公园发展的“内生”特征

2.1.1 公园选址

昆明近代公园的选址大多依托市内及近郊历代著名景观(图14)①,如昆华八景。八景是地域风景的审美结晶,作为一种文化范式,深刻影响着城市风景建设[12]。昆明市郊公园的选址多继承寺观园林,由于昆明城东有金马山、西有碧鸡山、北有长虫山、南临滇池,具有“三山一水”的独特山水格局。近郊山奇水清,自唐以来所建寺观甚多,它们经过历代发展形成一定规模,将其开辟为公园,不需再行征地,是比较经济可行的方案,如圆通公园、大观楼公园。在市内公园的选址上也考虑利用现有山水资源,如翠湖公园建于天然水域之上。另外,公园作为公众开放空间,一般选址于市区内相对重要的位置,如金碧公园紧邻市内最繁华的区域。此外,仅有少量公园是新开用地建设的,它们通常规模较小、位于道路交叉处,如近日公园等街心花园。

2.1.2 营建布局

昆明近代公园的建设具有承上启下的意义,它延续了中国传统造园手法,并出现了局部西式要素的点缀。公园布局因地制宜,充分利用天然水体、岛屿等,空间自由灵活,通过叠山理水传达出山水意境。在建筑方面,公园内大多为亭台楼阁等传统建筑,尤其是由寺观园林改建而来的公园。这些建筑富有地域特色,如大观楼公园内的大观楼是一座典型的三重檐攒尖顶云南传统古建筑,其柱头、梁坊均采用了云南风格彩画[8]。

2.1.3 园艺传统

昆明近代公园十分注重园林植物的培育与栽培技术的提升,在此基础上形成了丰富的植物景观。昆明气候温和,为植物生长提供了良好的环境,花卉品种繁多,且本地人一直有以种花为业的传统。1923年,金碧公园内成立了昆明市园艺研究会,“以研究学术,力谋园艺发达”为宗旨[5],推动园艺事业发展。昆明近代公园植栽配置丰富,并以植物分区,出现了专门的植物园。另外,园艺种植除考虑植物的观赏价值,也关注植物的生产价值,在公园内积极进行农业推广。

2.2 昆明近代公园发展的“外生”特征

2.2.1 多元规划理念的融合

13 1943 年昆明市分区计划图Kunming zoning plan in 1943

14 昆明市区及近郊历代著名景观位置示意图The locations of famous landscape in Kunming

昆明沟通国内外的区位,使它具有吸收多元文化的优势条件,其公园建设主要受到日本和德国的影响。如“田园城市”理念通过日本传入昆明,市政当局开展了“田园都市”建设活动,使昆明天然的“田园真趣”得以保留传承。公园中还出现了商品陈列所和展馆等现代设施,这种以公园作为劝业博览会的形式也受到了日本的影响,它通过日本留学生传入昆明。如金碧公园内设商品陈列所、农林馆、矿产馆,供市民参观和实业家研究[13]。同时,金碧公园还多次承办展览会,如1914年的巴拿马出品协会、1922年的云南劝业会、1923年的昆明市花木展览会等[5]。公园成为市民接受新知识、新思想的窗口和交流的媒介,推动着国民意识形态的变化。此外,德国的区划思想也影响到昆明的公园建设,如在《昆明建设计划纲要》中,将风景区作为一种专门的用地进行控制。

2.2.2 外来规划思想的引介途径

纵观前述昆明近代公园的建设,受到外来规划思想的影响,其途径是多样的。

首先,西方规划思想的传播离不开先进人物的推动,一些具有留学经历的市政专家回国后都积极引进外国的市政理念。如张维翰醉心于“田园城市”理论,开展了一系列公园建设。庾恩熙融入了日本园艺学的相关理念。丁基石和唐英都曾留学德国,也积极引进了德国分区规划思想。同时,这些市政专家对于西方规划思想的借鉴是有选择的。可以看出,张维翰对于田园城市的理解是经过日本转译的。田园城市运动在日本是作为大都市郊区的高级居住区来进行开发和宣传的,其理念更侧重体现“田园”[14],而张维翰的理解更注重城市物质景观环境和宜居性。

其次,这时期发行的市政刊物也是西方规划思想传播的重要途径。如1926年昆明市政公所出版的市政丛刊之一《模范的都市经营》[15],书中以德国都市为欧洲都市建设的典范进行了详细介绍,对昆明的城市建设有一定的启示作用。还有张维翰翻译的《英国田园市》[16]《田园都市》[17]等书,将田园城市理念引入昆明。此外,抗战时期大量学者、专业技术人员在昆明的聚集,也带来先进理念的融合。

3 结语

近代昆明以得天独厚的地形与气候条件,悠久的寺观园林文化,处于西南地区开放前沿的区位,造就了独特的近代公园。它的建设离不开特殊的政治经济背景,昆明在从边疆重镇发展到对外开放中心和抗战枢纽的过程中,为近代公园的发展提供了良好的契机。昆明从清末自开商埠,建设首个公园,到在市政推动下构建起公园绿地系统,其建设历程也反映了城市的发展变迁,并为后续城市绿地系统建设奠定了基础。

昆明的近代公园保持了城市天然粗犷的真山真水与“田园真趣”,继承了古代寺观园林的审美意识,延续了中国古典园林风格,使昆明的历代著名景观在近代公园的建设中得到传承与发展。同时,随着自开商埠和滇越铁路等对外通路的构建,昆明也受到多元文化思想的影响,表现在“田园城市”的建设目标、现代机构的植入以及分区规划思想等方面,呈现出传统与现代的混杂性。另外,昆明的近代公园是政府主导的自主建设,体现了市政当局希望通过公园建设改良社会的迫切想法。近代公园作为昆明近代化发展的重要内容,承担着休闲娱乐、文化教育等多重功能,是社会经济文化进步的象征。

注释:

① 图中标注为昆明市区及近郊的历代著名景观,昆华八景为五华鹰绕、螺峰叠翠、翠湖春晓、陋山倒影、云津夜市、坝桥烟柳、官渡渔灯、金碧交辉,其中坝桥烟柳、官渡渔灯因位于昆明远郊,在近代尚未开发为公园,故未标注。

②图1根据参考文献[5]整理改绘;图2、4~6、9、10引自参考文献[5];图3引自参考文献[10];图7引自顾继恒.翠湖公园景[J].健康家庭,1940,2(2);图8引自可爱之云南:昆明翠湖公园[J].图画晨报,1934,104;图11引自可爱之云南:古幢公园之一部[J]. 图画晨报,1934,104:2;图12根据参考文献[11]整理改绘;图13改绘自周峰越主编.规划昆明[M].昆明:云南人民出版,2009;图14根据李孝友.昆明风物志[M].云南:云南民族出版社,1983和参考文献[10]整理改绘。

③表1整理自参考文献[6]和[10]。