阿替普酶在急性脑梗死溶栓治疗患者中的应用价值探究

2019-04-02胡明辉

胡明辉

急性脑梗死是临床中极为危急的一类疾病,患者的脑组织血供突然中断,导致其发生缺血坏死,因此对本类患者及早进行脑血供的改善意义极高,而溶栓治疗是有效的治疗方式之一。临床中的溶栓治疗研究多见,其中阿替普酶与尿激酶均是常见的溶栓治疗药物,效果研究差异也普遍存在[1,2]。本研究就阿替普酶在急性脑梗死溶栓治疗患者中的应用价值进行探究与观察,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年6月~2018年2月本院收治的96例急性脑梗死患者作为研究对象,根据随机分配的原则分为对照组(尿激酶组)与观察组(阿替普酶组),每组48例。对照组中男 28例 ,女 20例 ;年龄 25~73岁 ,平均年龄 (60.2±11.8)岁 ;发病至治疗时间 0.8~4.3 h,平均时间(1.7±0.9)h。观察组中男 27 例 ,女 21 例 ;年龄 25~74 岁 ,平均年龄(60.5±11.9)岁;发病至治疗时间0.8~4.4 h,平均时间(1.8±0.9)h。两组患者的性别、年龄及发病至治疗时间等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 对照组采用尿激酶进行溶栓治疗,以100万单位尿激酶加入100 ml生理盐水中持续静脉滴注。观察组采用阿替普酶进行溶栓治疗,按照0.9 mg/(kg·d)的剂量进行用药,以1/10加入10 ml 生理盐水中静脉推注,剩余9/10的阿替普酶加入200 ml 生理盐水中静脉滴注。

1.3 观察指标及判定标准 比较两组患者的临床治疗效果及治疗前后大脑中动脉脑血流指标(Vm、Qm及PI)。疗效判定标准[3]:以美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分为准进行评估,本标准包括11个评估项目,总分减少幅度>90%为基本痊愈,减少幅度在46%~90%为显著进步,减少幅度在18%~45%为进步,减少幅度≤17%或增加幅度<18%为无效。总有效率=基本痊愈率+显著进步率+进步率。

1.4 统计学方法 采用SPSS22.0统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差(x-±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

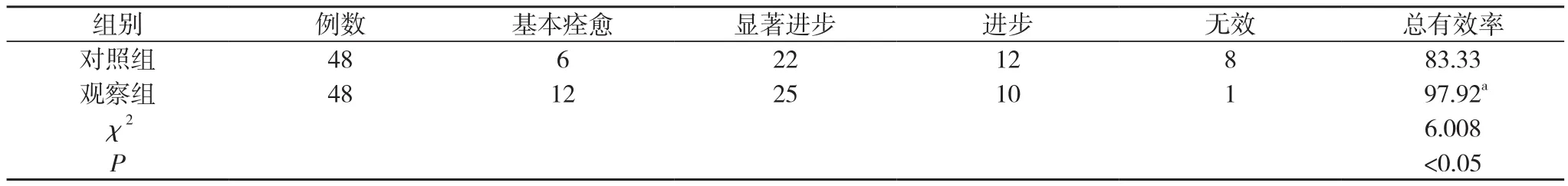

2.1 两组患者临床治疗效果比较 治疗后,对照组中基本痊愈者6例,显著进步者22例,进步者12例,无效者8例,总有效者40例,总有效率为83.33%;观察组中基本痊愈者12 例 ,显著进步者 25 例 ,进步者 10 例 ,无效者 1 例 ,总有效者47例,总有效率为97.92%;观察组患者的临床治疗总有效率高于对照组 ,差异具有统计学意义 (χ2=6.008,P<0.05)。见表1。

表1 两组患者临床治疗效果比较(n, %)

2.2 两组患者治疗前后大脑中动脉脑血流指标比较 治疗前,对照组患者的Vm、Qm及PI分别为(51.84±4.63)cm/s、(8.02±0.81)ml/s及(0.95±0.06),观察组患者的Vm、Qm及PI分别为 (51.90±4.53)cm/s、(8.05±0.79)ml/s及 (0.94±0.05),组间比较差异无统计学意义 (t=0.064、0.184、0.887,P>0.05)。治疗后1 h,对照组患者的Vm、Qm及PI分别为(55.45±4.72)cm/s、(8.46±0.86)ml/s及(0.90±0.05),观察组患者的Vm、Qm及PI分别为 (58.98±5.10)cm/s、(9.53±0.90)ml/s及 (0.82±0.03),观察组患者的Vm、Qm及PI水平均优于对照组,差异具有统计学意义 (t=3.519、5.955、9.505,P<0.05)。治疗后 12 h,对照组患者的Vm、Qm及PI分别为(58.87±5.24)cm/s、(10.02±1.01)ml/s及 (0.80±0.03),观察组患者的 Vm、Qm 及PI分别为 (63.15±5.37)cm/s、(11.45±1.13)ml/s及 (0.75±0.02),观察组患者的Vm、Qm及PI水平均优于对照组,差异具有统计学意义 (t=3.952、6.537、9.608,P<0.05)。

3 讨论

急性脑梗死的病情危急,治疗时效性要求较高,溶栓治疗对于早期患者具有较高的应用价值,对降低死亡率等具有积极的应用价值。临床中的溶栓治疗药物较多,其中尿激酶与阿替普酶的应用研究均多见[4],且效果值得肯定。另外,急性脑梗死患者早期改善脑组织的血供是疗效评估的重点方面之一,对于本方面的监测有助于了解患者的溶栓效果。本研究结果显示,观察组患者的临床治疗总有效率97.92%高于对照组的 83.33%,差异具有统计学意义 (χ2=6.008,P<0.05)。治疗前,两组患者的Vm、Qm及PI水平比较差异无统计学意义 (t=0.064、0.184、0.887,P>0.05)。治疗后 1 h,对照组患者的Vm、Qm及PI分别为(55.45±4.72)cm/s、(8.46±0.86)ml/s及(0.90±0.05),观察组患者的Vm、Qm及PI分别为(58.98±5.10)cm/s、(9.53±0.90)ml/s及 (0.82±0.03),观察组患者的Vm、Qm及PI水平均优于对照组,差异具有统计学意义(t=3.519、5.955、9.505,P<0.05)。治疗后 12 h ,对照组患者的Vm、Qm 及 PI分别为 (58.87±5.24)cm/s、(10.02±1.01)ml/s及(0.80±0.03),观察组患者的Vm、Qm及PI分别为(63.15±5.37)cm/s、(11.45±1.13)ml/s 及 (0.75±0.02),观察组患者的Vm、Qm及PI水平均优于对照组,差异具有统计学意义(t=3.952、6.537、9.608,P<0.05)。说明阿替普酶治疗患者的临床治疗效果高于尿激酶,且患者治疗后的大脑中动脉脑血流指标改善幅度好于尿激酶,进而肯定了阿替普酶在急性脑梗死患者中的应用效果,这与阿替普酶主要作用于血栓有关,其对于纤维蛋白结合的纤溶酶原具有较好的选择性作用,因此效果更为具有针对性[5],综合效果也更好。

综上所述,阿替普酶在急性脑梗死溶栓治疗患者中的应用价值较高,对患者的治疗效果较好,且有助于改善患者的脑血流状态。