针药合用对急性脑梗死患者的临床疗效

2019-04-01方美凤王学文

方美凤, 谭 峰, 王学文

(广州中医药大学附属佛山市中医院神经内科广东佛山52800)

急性脑梗死具有起病急骤、进展迅猛、病势凶险、致死率与致残率较高、并发症较多、易复发等特点[1-2]。随着医疗技术的发展进步,急性脑梗死的救治水平显著提升,死亡率明显下降,但仍是全球第二大、我国第一大致死性疾病[3-4]。急性脑梗死引起神经功能缺损,导致运动、言语、吞咽等功能障碍,使患者无法生活自理,给家庭及社会带来巨大的照顾负担。如何有效改善急性脑梗死所致神经功能缺损是临床医学亟待攻克的重要课题。

现代医学认为各种因素所致血管内皮损害、凝血功能异常,诱发机体血流动力学改变,局部血栓形成,进而引起脑血管狭窄或闭塞,是导致急性脑梗死的重要原因之一[5-7]。中医则认为急性脑梗死与风火、痰热、腑实、瘀血密切相关,其关键病机为正气虚衰,风痰瘀互结,脑脉闭阻,神机失用[8]。本研究探讨化痰通络汤联合醒脑开窍针法治疗急性脑梗死的疗效及对凝血功能的影响,以期为针药合用方案治疗急性脑梗死提供实践依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择80例于2016年01月至2018年03月在广州中医药大学附属佛山市中医院神经内科住院的急性脑梗死患者,按照随机数字表法分为观察组与对照组,每组42例。2组各有2例脱落,最终80例患者完成本研究。其中观察组男32例,女8例;年龄为34~83岁,平均年龄为 (61.00±13.30) 岁; 病程为 2~336 h, 平均 (73.55±79.92)h;合并高血压27例,糖尿病10例,冠心病6例,高脂血症13例。对照组男25例,女15例;年龄为36~85岁,平均年龄为 (62.70±11.13) 岁;病程为4~336 h,平均 (72.45±88.10)h;合并高血压29例,糖尿病14例,冠心病6例,高脂血症7例。2组性别、年龄、病程、既往病史等一般资料比较差异无统计学意义 (P>0.05),有可比性。

1.2 诊断标准 ①西医参照1995年第四届全国脑血管病学术会议修订通过的 《各类脑血管疾病诊断要点》[9]中脑梗死的诊断标准,且经颅脑CT或MRI等影像学检查确诊。②中医参照 《中医临床诊疗指南释义 (脑病分册)》[10]中风-风痰阻络证的诊断标准。即主症为半身不遂、痰多而黏、口眼歪斜、言语謇涩、偏身麻木;次症为伴有头重如裹、头晕、便秘、舌质暗淡;舌脉为舌苔薄白或白腻,脉弦滑。以上主次症,至少含有一项,结合舌脉即可诊断。

1.3 纳入标准 ①符合上述中西医诊断标准;②18岁≤年龄≤85岁;③病程≤14 d;④单侧肢体偏瘫;⑤生命体征平稳,神志清楚;⑥患者或家属知情同意。同时具备以上6项则纳入本研究。

1.4 排除标准 ①伴有严重的心、肾、肝等重要脏器疾病者;②既往遗留肢体功能障碍者;③既往患有血液疾病、肿瘤等凝血功能异常者;④合并严重言语、认知及精神障碍,不能配合治疗与功能检测者;⑤拒绝接受中药汤剂、针灸治疗者。具备以上任何1项则不纳入本研究。

1.5 剔除与中止标准 ①不符合本研究标准而误入组者;②疗程不足或主要资料收集不全者;③病情变化需要转科转院治疗者;④出现严重不良反应需要紧急处置者;⑤受试者自由退出本次试验者。出现以上任何1项则剔除或中止。

1.6 干预方法 根据具体病情,参照 《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》[11],2组患者均给予常规基础治疗,包括抗血小板聚集、抗凝、调脂稳斑、清除自由基、调控血压血糖、纠正电解质紊乱、营养支持等。

对照组口服化痰通络汤治疗。药物组成为法半夏9 g、白术9 g、胆南星6 g、天麻15 g、丹参10 g、川芎10 g、香附9 g、地龙10 g、酒大黄6 g,气虚甚者加黄芪30 g、党参10 g;血瘀甚者加桃仁、红花各6 g;痰热甚者加黄芩5 g、竹茹10 g;阳亢者加钩藤、石决明各10 g;阴虚甚者加白芍、黄精各10 g。1剂/d,水煎至300 mL,分早晚2次服,每次150 mL,持续治疗14 d。

观察组在对照组基础上加用醒脑开窍针法治疗。取穴参照石学敏主编的 《针灸学》选取人中、内关 (双侧)、三阴交 (患侧)、极泉 (患侧)、 尺泽 (双侧)、委中 (患侧)。患者取仰卧位,常规消毒,使用华佗牌无菌针灸针(苏州医疗用品厂有限公司,规格0.3 mm×40 mm)针刺上述诸穴。内关直刺0.5~0.8寸,行提插泻法;人中朝鼻中隔方位斜刺0.3~0.5寸,行雀啄泻法,以眼球湿润为度;三阴交朝胫骨内侧缘斜刺0.5~0.8寸,行提插补法,以针感传至足尖,患肢轻微抽动为度;极泉上肢外展,直刺0.5~0.8寸,行提插泻法,以肢体抽动为度;尺泽悬肩屈肘,直刺0.5~0.8寸,行提插泻法,以针感传至手指为度;委中左手握住踝关节抬起患肢,针尖向外15度角进针0.8~1.5寸,行提插泻法,以下肢抽动为度。针刺过程中刺激量应循序渐进,体弱者应调整刺激量,注意观察预防晕针等异常情况。1次/d,每次留针 30 min,持续治疗14 d。

1.7 观察指标

1.7.1 神经功能评价由第三方于治疗前后分别采用美国国立卫生研究院卒中量表 (NIHSS)[12]、 Fugl-Meyer量表(FMA)[13]评价患者神经功能与运动功能。以上量表均为国内外最普遍使用的神经功能量表,具有较高的信、效度[14-15]。NIHSS积分越高代表神经功能缺损越严重,FMA积分越高代表运动功能越接近正常[12-13]。第三方人员不清楚患者分组及治疗措施等情况,且在研究前接受统一的量表评价培训,以尽量保证量表评价的一致性。

1.7.2 凝血功能检测 于治疗前后分别采集患者清晨空腹静脉血3~5 mL,低温下离心,分离血浆,采用日本东亚公司的CA6000全自动凝血分析仪检测纤维蛋白原 (FIB)水平、凝血酶时间 (TT)及活化部分凝血活酶时间(APTT)。

1.7.3 安全性指标 试验过程中动态观察受试者肝肾功能、心电图、三大常规等指标变化,并记录不良反应发生情况。

1.8 疗效评定 参照 《脑卒中患者临床神经功能缺损评分标准》[16]制定,即:基本治愈,减少比例≥91%;显效,减少比例≥46%且≤90%;有效,减少比例≥18%且≤45%;无效,减少比例≤17%。总有效率=[基本痊愈+显效+有效] /总例数×100%。

1.9 统计方法 应用SPSS18.0软件管理与分析数据。计量资料以均数±标准差 (±s)表示,2组组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用配对样本t检验,计数资料与等级资料分别用频数或百分比表示,组间比较采用秩和检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

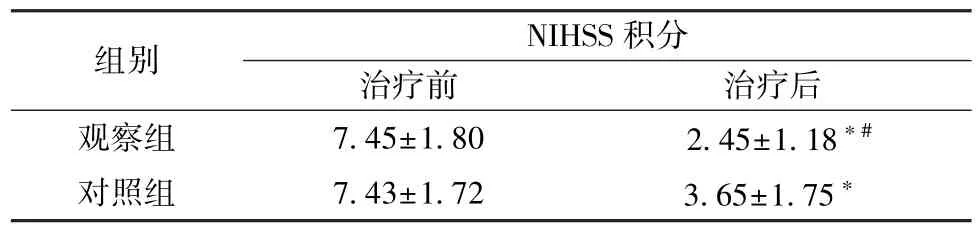

2.1 NIHSS积分比较 治疗前,2组患者NIHSS积分比较差异无统计学意义;治疗后,2组患者NIHSS积分较治疗前明显降低 (P<0.05),且治疗后观察组患者NIHSS积分明显低于对照组 (P<0.05),见表1。

表1 2组治疗前后NIHSS积分比较 (n=40,±s)

表1 2组治疗前后NIHSS积分比较 (n=40,±s)

注:与同组治疗前比较,∗P<0.05;与对照组同期比较,#P<0.05

组别 NIHSS积分治疗前 治疗后观察组 7.45±1.80 2.45±1.18∗#对照组 7.43±1.72 3.65±1.75∗

2.2 FMA积分比较 治疗前,2组患者FMA积分比较差异无统计学意义;治疗后,2组患者FMA积分较治疗前明显增加 (P<0.05),且治疗后观察组患者FMA积分明显高于对照组 (P<0.05),见表2。

表2 2组治疗前后FMA积分比较 (n=40,±s)

表2 2组治疗前后FMA积分比较 (n=40,±s)

注:与同组治疗前比较,∗P<0.05;与对照组同期比较,#P<0.05

组别 FMA积分治疗前 治疗后观察组 65.58±16.13 85.55±8.52∗#对照组 63.88±13.71 79.20±15.14∗

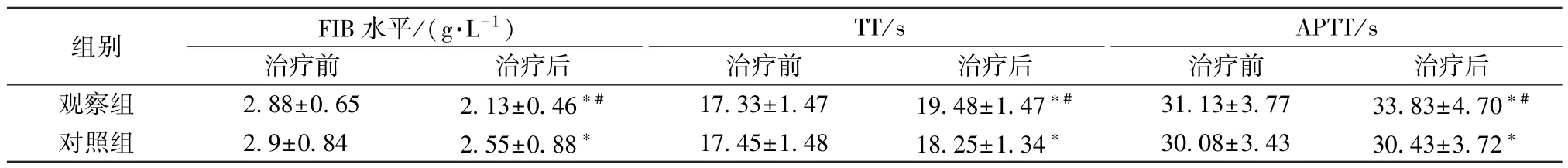

2.3 凝血功能比较 治疗前,2组患者FIB水平、TT及APTT比较差异无统计学意义 (P>0.05);治疗后,2组患者FIB水平较治疗前明显降低而TT、APTT较治疗前明显增加 (P<0.05),且治疗后观察组患者FIB水平明显低于对照组,而 TT、APTT明显高于对照组 (P<0.05),见表3。

表3 2组治疗前后凝血功能比较 (n=40,±s)

表3 2组治疗前后凝血功能比较 (n=40,±s)

注:与同组治疗前比较,∗P<0.05;与对照组同期比较,#P<0.05

组别APTT/s治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后FIB 水平/(g·L-1)TT/s观察组 2.88±0.65 2.13±0.46∗# 17.33±1.47 19.48±1.47∗# 31.13±3.77 33.83±4.70∗#对照组 2.9±0.84 2.55±0.88∗ 17.45±1.48 18.25±1.34∗ 30.08±3.43 30.43±3.72∗

2.4 临床疗效比较 经14 d治疗后,观察组基本治愈20例、显效15例、有效3例、无效2例;对照组基本治愈12例、显效11例、有效13例、无效4例。观察组总有效率达92.5%明显优于对照组87.5% (P<0.05),见表4。

表4 2组治疗后临床疗效比较 (n=40,例)

2.5 不良反应 对照组有2例患者因口服中药汤剂出现腹泻症状而退出本研究,口服蒙脱石散后腹泻症状可缓解。观察组1例患者因提前出院、疗程不足而脱落,1例患者因出现头晕、面色苍白、冒冷汗等晕针症状而退出研究,经卧床休息后症状可缓解。2组不良反应发生率比较差异无统计学意义 (P>0.05)。

3 讨论

现代医学则认为动脉粥样硬化、房颤、高血压、糖尿病等疾病引起机体血管内皮损害及血流动力学改变,尤其是凝血功能异常,可诱发血小板在局部富集,形成血栓,使血管狭窄或闭塞,而导致急性脑梗死[5-7]。研究表明血浆FIB水平、APTT及TT变化对判断急性脑梗死病情轻重具有重要价值[18]。治疗方面,目前研究认为改善凝血功能、调控高凝状态是防治急性脑梗死的关键技术之一[19-20],阿司匹林、西洛他唑、氯吡格雷等是临床应用最为普遍的抗血小板聚集药物[21]。但是,长期服用该类药物易诱发消化道出血等并发症,而且费用偏高,有些患者还存在耐药性等问题。化痰通络汤由法半夏、白术、胆南星、天麻、川芎、香附、丹参、地龙、酒大黄等药物组成。方中法半夏、白术具有健脾祛湿化痰之功,胆南星具有清热化痰之用。

脾为生痰之源,肺为贮痰之器,三者合用,从本而治,防治痰湿滋生。天麻乃治风之药,具有熄风平肝、祛风通络之功。川芎活血化瘀,为血中气药;香附行气活血、疏肝解郁,为气中血药;二者合用行气活血,而不耗气伤血。丹参凉血活血,酒黄清热祛瘀、通腑泻浊。地龙熄风通络,为血肉有形之品。气虚甚者加黄芪、党参益气复元,血瘀甚者加桃仁、红花以强活血通络之力,痰热甚者加黄芩、竹茹清热化痰,阳亢者加钩藤、石决明平肝潜阳,阴虚甚者加白芍、黄精柔肝补肾滋阴。诸药合用起到健脾化痰,活血化瘀,熄风通络,通腑泻浊之功。

醒脑开窍针法以人中、内关、三阴交为主穴,以极泉、尺泽、委中为辅穴。人中为君,为督脉穴,督脉为阳脉之海,而督脉与脑关系密切,针刺人中可醒神开窍。内关为臣,为八脉交会穴,具有调气养血安神之用。三阴交为臣,为足厥阴、太阴及少阴之交会穴,具有滋阴生髓益肾之功。肾气为元气,气由精化,精髓相生,而脑为髓海,针刺三阴交具有通元养脑之用。极泉、尺泽、委中为佐使,具有活血通络的作用。君臣佐使有效配伍,共奏调元神、和阴阳、理气血、通经络之功[22]。

本研究结果显示,治疗后2组NIHSS积分、FIB水平较治疗前明显降低而FMA积分、TT、APTT较治疗前明显增加 (P<0.05),且不良反应较少,表明常规基础治疗辅以化痰通络汤或化痰通络汤联合醒脑开窍针法治疗急性脑梗死,均可显著改善患者神经功能、凝血功能、提高运动功能,且安全性较可靠。治疗后观察组NIHSS积分、FIB水平明显低于对照组,而FMA积分、TT、APTT明显高于对照组 (P<0.05),观察组总有效率达92.5%明显优于对照组87.5% (P<0.05),表明在常规基础治疗上,化痰通络汤联合醒脑开窍针法在改善患者神经功能、运动功能及凝血功能方面,疗效显著优于单纯化痰通络汤治疗。本研究初步证实了针药合用有利于促进急性脑梗死患者神经功能恢复,加速运动功能康复,改善凝血功能,缓解高凝状态。既往研究已证实醒脑开窍针法可改善急性脑梗死患者神经功能,因此本研究未设立单用醒脑开窍针法对照组。此外,由于本研究样本量较小、干预周期较短、缺乏随访等因素,导致结果存在假阳性可能,针药合用治疗急性脑梗死的确切疗效尚不完全清楚,将来可开展大样本多中心的RCT研究以进一步验证针药合用对急性脑梗死的疗效与安全性,为临床推广应用该方案提供更加有力的循证医学证据。