二连盆地脑木根凹陷下白垩统赛汉塔拉组层序地层与聚煤特征

2019-03-30杜斌

杜 斌

(中国煤炭地质总局勘查研究总院,北京 100039)

0 引言

二连盆地是我国重要的能源基地,具有丰富的煤炭及煤系矿产资源[1-3]。根据盆地构造演化特征划分出众多凹陷,其中脑木根凹陷已发现煤炭及铀矿等重要的沉积矿产[4-5]。近年来,层序地层格架下的煤炭赋存规律引起国内外学者[6-8]的广泛关注,尤其是可容空间增加速率与泥炭堆积速率的关系应用于解释煤层的形成及分布特征,取得很多重要的研究成果[9]。王帅等[10]分析了吉尔嘎朗图凹陷陆相断陷盆地层序地层格架及聚煤作用,指出不同沉积环境下聚煤作用强度不同;邵凯等[11]对东北地区早白垩世主要盆地群的含煤岩系层序地层格架及聚煤规律进行了研究;赵岳等[12]对二连盆地乌兰察布坳陷南缘下白垩统赛汉塔拉组层序地层格架进行了研究;王东东等[2]认为二连盆地中滨浅湖沼泽聚煤作用强,三角洲平原沼泽区、河流泛滥平原沼泽对煤的沉积比较有利,并提出地堑型、深水型半地堑型、浅水型半地堑型3种断陷盆地聚煤模式;崔新省等[13]对二连盆地群晚中生代煤盆地的类型、充填样式和聚煤特征进行了讨论,并结合盆地的沉积序列,对其构造演化进行了探讨。总之,以往研究者针对二连盆地及北方陆相裂陷盆地层序地层及聚煤特征做了大量研究,取得很多有益成果,但是不同凹陷构造演化及沉积特征均具有差异性,目前针对脑木根凹陷相关研究较少。基于此,笔者利用钻孔岩心、测井等资料对脑木根凹陷下白垩统赛汉组进行层序地层、岩相古地理及聚煤特征的研究,以期为该区煤炭及煤系矿产资源勘查提供依据。

1 区域地质背景

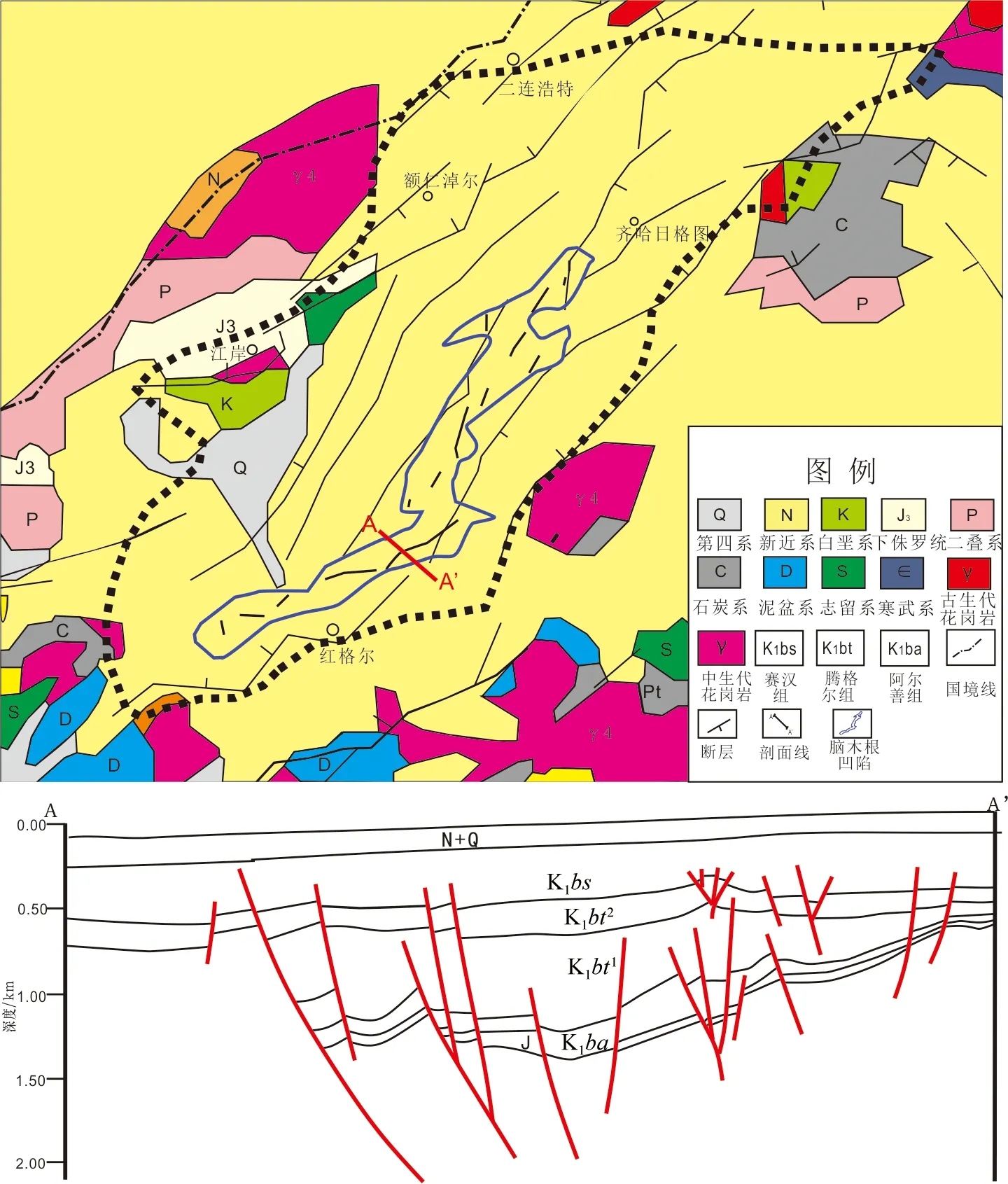

二连盆地是在海西褶皱基底上形成的经多期次构造叠加的中新生代断陷盆地[14-17],盆地经历了侏罗纪和早白垩世的伸展断陷盆地期、在晚侏罗世末-早白垩世晚期经历了构造反转期及在晚白垩世以来经历了整体抬升期5个构造演化阶段,形成5坳3隆二级负向构造带及53个凹陷的三级构造单元。脑木根凹陷位于乌兰察布坳陷的中部,受两条近NE向的控凹主断裂控制,呈深而狭长的地堑式凹陷(图1)。

二连盆地白垩纪的充填主体为下白垩统巴彦花群,由阿尔善组、腾格尔组、赛汉组组成,其中赛汉组广泛沉积煤层。赛汉塔拉组(K1bs)与下伏腾格尔组为不整合接触,沉积厚度160~600m,整体上为一套粗碎屑含煤岩系,自下而上岩性逐渐变粗,从凹陷边缘到中心经历了河流相、三角洲相及湖泊沉积充填过程。

2 岩相类型及沉积相分析

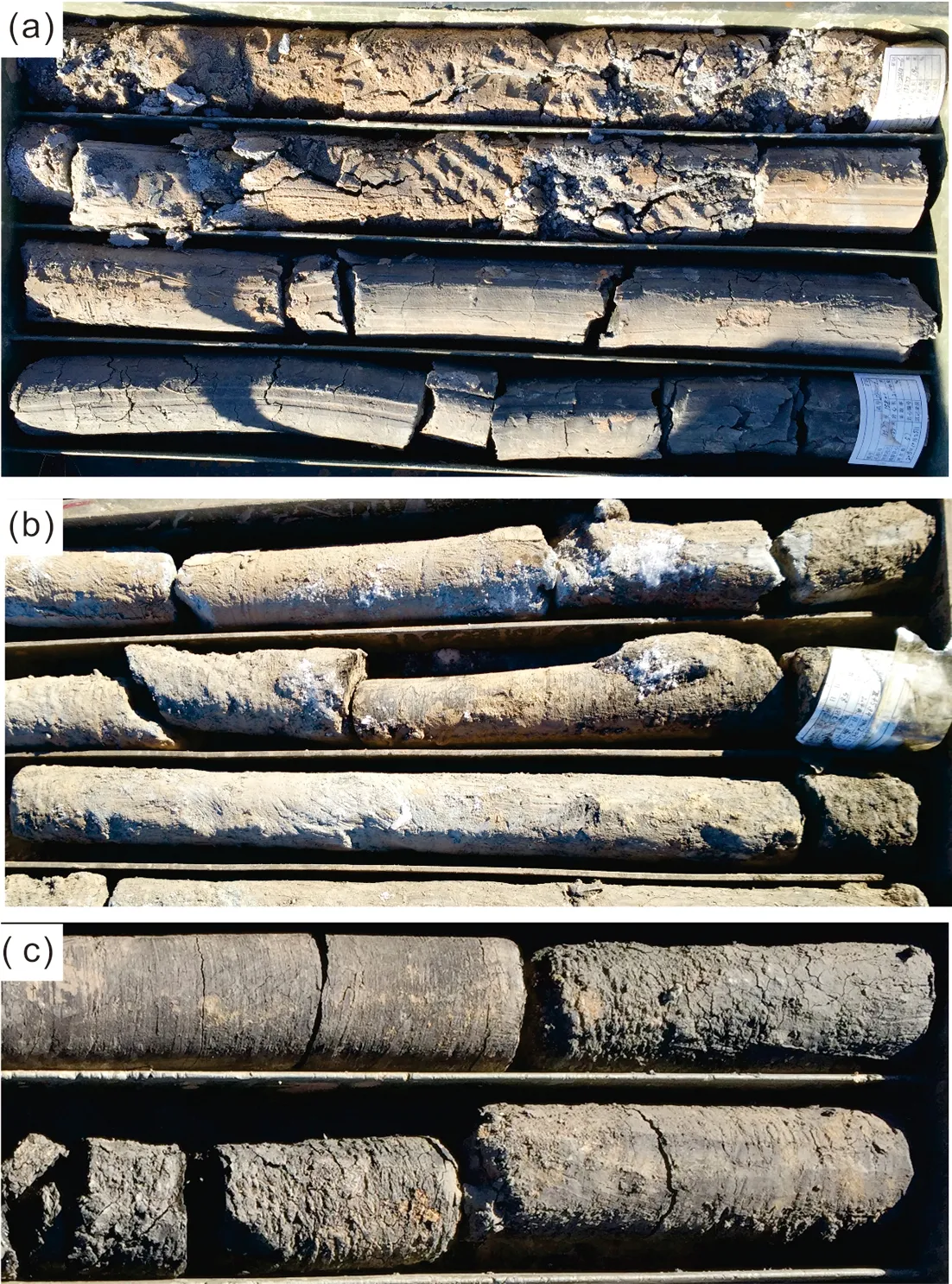

通过分析钻孔测井及岩心资料,赛汉塔拉组岩性主要为砾岩、含砾粗砂岩、中砂岩、细砂岩、粉砂岩、砂质泥岩、泥岩、炭质泥岩及煤层(图2)。砾岩成熟度低,砾石成分主要为不规则的花岗岩及碎屑岩,主要分布在靠近凹陷边缘的钻孔中,反映出近源堆积的特点;砂岩中一般发育交错层理、平行层理及块状层理等,成分以石英和长石为主,由凹陷边缘向中心砂岩成熟度增强,长石含量具有增高的趋势;粉砂岩多发育水平层理及波状层理; 泥岩中发育水平层理和块状层理,颜色为灰黑色,其中可见植物化石;本区发育褐煤,呈黑色-黑褐色,以暗煤为主。

图1 二连盆地脑木根凹陷区域地质及构造纲要图Figure 1 Regional geological and structural outline map of Nomgen depression in Erenhot Basin

a.灰白色中粗砂岩、灰色泥岩,155~158m,ZKU-6;b. 灰白色中 细砂岩246~248m,ZKU-9;c.灰黑色泥岩,75.2~76.4m,ZKU-1图2 脑木根凹陷赛汉塔拉组岩心照片Figure 2 Nomgen depression Sayhan Tal Formation core photos

通过岩性岩相及电性组合特征分析,结合陆相裂陷盆地沉积相共生组合关系,在下白垩统赛汉塔拉组(K1bs)中共识别出辫状河、三角洲和湖泊3种沉积相类型。

(1)辫状河沉积相,发育粗粒碎屑岩,一般下部沉积含砾砂岩、粗砂岩,厚度大,分选差-中等,以石英砂岩为主,底部常见侵蚀面。上部发育薄层细粒砂岩、泥岩,且稳定性较差,河流相二元结构不明显。测井曲线显示,电阻率曲线为中高值,伽马曲线显示低值。

(2)三角洲沉积相,本区以三角洲平原亚相为主,微相以分流间湾为主、并可见分流河道及沼泽微相。分流间湾岩性以细碎屑岩为主;分流河道岩性较分流间湾粗,主要岩性为含砾粗砂岩、粗砂岩,成熟度中等,电阻率测井曲线显示高幅线形,整体表现为正粒序,底部具有冲刷面。垂向上,泛滥平原一般发育在一个沉积序列的最顶部,厚度较小,发育煤层,富含植物化石。

(3)湖泊相,主要发育滨浅湖。岩性主要为深灰、灰绿色泥岩、细砂-粉砂岩,主要发育水平层理,在湖湾沼泽地带发育厚层的煤层和炭质泥岩,是本区主要的含煤层段。视电阻率曲线呈低幅锯齿形。

3 层序地层格架

3.1 层序界面识别

根据Exxon公司“Vail”学派的观点[18],并结合陆相裂陷盆地层序地层研究成果,识别本区关键层序界面。

层序界面包括下切谷冲刷面、不整合面及岩性岩相突变面。不整合面主要为下白垩统赛汉组地层与古近系及腾格尔组地层之间的不整合接触[19-21],该界面也反映了区域沉降速率变化下的沉积环境的转变及不同历史时期古气候的变化。下切谷冲刷面的沉积特征主要为厚层的砂体,呈透镜状相互叠置,如赛汉塔拉组上段底部发育稳定的厚层粗粒砂岩底部冲刷面。在测井曲线中,可以识别出下切谷冲刷面上下部沉积环境具有明显差异。在脑木根凹陷层序Ⅰ的底部,通过岩心及测井曲线可识别出的厚层的下切谷河道砂体,此厚层砂体构成层序Ⅰ的低位体系域。沉积相的变化会导致地层岩性、颜色及测井曲线特征等发生相应改变,从而判别层序界面。如垂向上,层序Ⅰ至层序II由湖泊沉积过渡为辫状河沉积,对应层序Ⅰ高位体系域与上部层序II低位体系域之间的过渡转换。

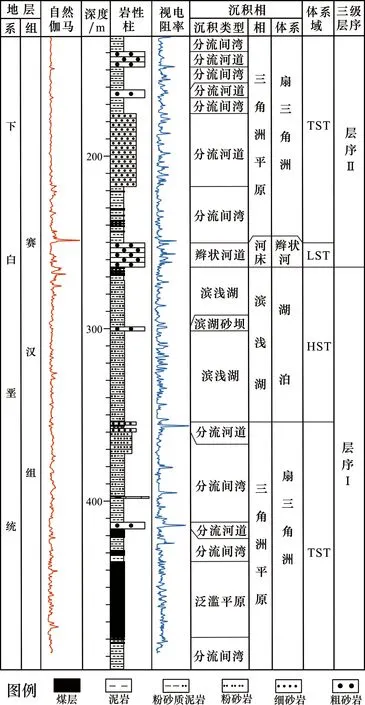

图3 脑木根凹陷ZK104-2赛汉塔拉组综合柱状图 及沉积相、层序地层划分图[4]Figure 3 Nomgen depression Sayhan Tal Formation comprehensive column and sedimentary facies, sequence stratigraphic partitioning in borehole ZK104-2 (after reference[4])

3.2 层序Ⅰ特征

层序Ⅰ对应于下白垩统赛汉塔拉组下段,由于赛汉塔拉组下段上部滨浅湖相泥岩沉积厚度大,将区内厚层湖相泥岩的底面作为最大湖泛面的位置,将层序Ⅰ分为湖侵体系域和高位体系域。湖侵体系域岩性主要以砂泥岩、粉砂质细砂岩、煤岩层为主,其主要形成于辫状河三角洲及湖泊沉积体系。沉积厚度在横向和纵向上均由凹陷边缘向中央逐渐增厚,沉积环境由凹陷南向北从三角洲相演化为滨浅湖相,湖侵体系域有利于厚层煤沉积,在其中行成本区最主要的可采煤层。

层序Ⅰ高位体系域主要为三角洲沉积体系,岩性以粉砂质细砂岩、粉砂岩、泥岩及炭质泥岩为主。在研究区,高位体系域在全区均连续沉积,地层厚度较为稳定,仅由南东向北西微弱减薄。高位体系域几乎不发生聚煤作用,仅在凹陷斜坡带发育薄层煤线或炭质泥岩。

3.2 层序Ⅱ特征

层序Ⅱ对应于下白垩统赛汉塔拉组上段,发育低位体系域和湖侵体系域, 其层序转换面为初始湖泛面。在本次研究中,将层序II中下切谷粗砂岩的上覆砂泥岩底面定为初始湖泛面,在测井曲线上反映为自然伽马值升高,视电阻率值快速下降。

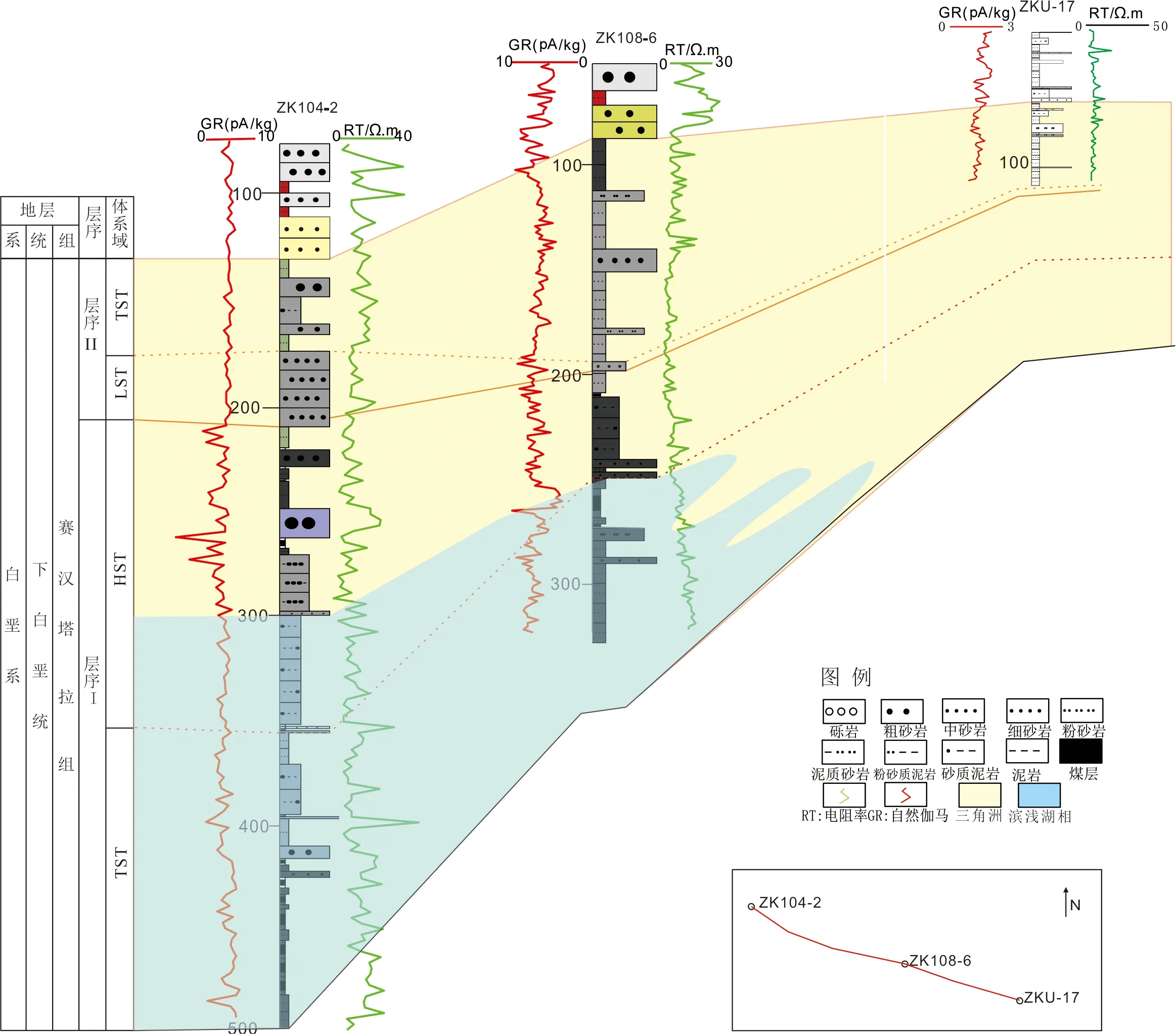

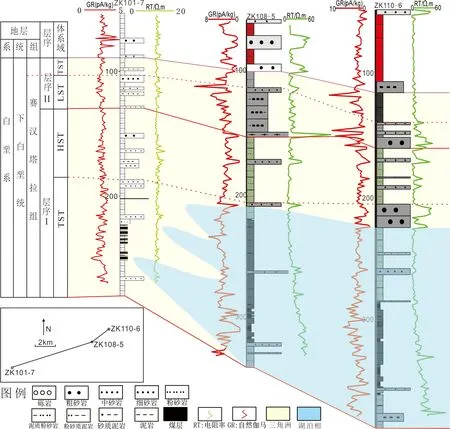

图4 脑木根凹陷下白垩统赛汉塔拉组 NW-SE 向沉积相与层序地层对比Figure 4 Nomgen depression lower Cretaceous Sayhan Tal Formation NW-SE sedimentary facies section and sequence stratigraphic correlation

低位体系域主要为河流沉积体系,岩性以砾岩、砂砾岩和泥岩为主,沉积不连续且厚度较薄,由凹陷边缘向沉积中心具有不断减薄的趋势。由于缺乏成煤环境,低位体系域聚煤作用差,基本无煤层发育。

层序Ⅱ上部湖侵体系域全区连续,主要由发育于三角洲平原分流间湾的中细砂岩、粉砂岩和分流间湾沼泽的煤层及炭质泥岩组成,横向和纵向上均比较稳定。湖侵体系域聚煤作用弱,发育不连续薄煤层。

基于层序Ⅰ和层序Ⅱ沉积特征的分析发现,受构造沉降速率和沉积地势差异性影响,脑木根凹陷赛汉塔拉组沉积厚度变化较大,具有由凹陷边缘向中央沉不断增厚的趋势。赛汉塔拉组沉积时期,脑木根凹陷处于断凹转换期,构造沉降速率由层序Ⅰ向层序Ⅱ逐渐变慢,沉积地层厚度相应的减薄。厚煤层主要分布在凹陷中央沉积中心,向周缘煤层厚度不断减薄至尖灭。西北部中部和东南部,西北部地区煤层发育较差。

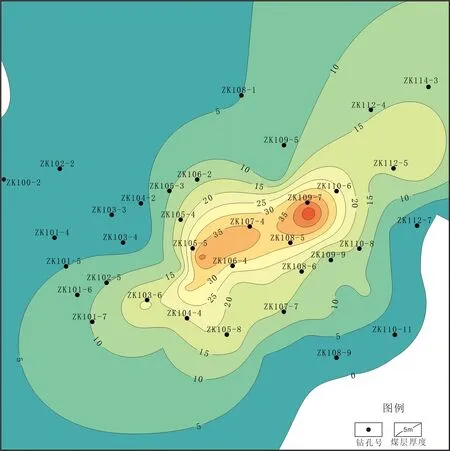

整体上,本区沉积环境由凹陷周缘的三角洲相向中部演化为滨浅湖相。在层序Ⅰ沉积时期,凹陷中部沉降速率大,地层沉积厚度大,在该层湖侵体系域中发育厚煤层。煤层厚度介于5~50m,平均厚度18m,聚煤中心呈近北东-南西向条带状展布,位于凹陷中部的ZK105-5—ZK107-4—ZK109-7一线。

图5 脑木根凹陷下白垩统赛汉塔拉组 NE-SW 向沉积相与层序地层对比Figure 5 Nomgen depression lower Cretaceous Sayhan Tal Formation NE-SW sedimentary facies section and sequence stratigraphic correlation

4 聚煤规律分析

以往研究表明,在陆相裂陷盆地中,三角洲相和湖泊相沉积环境有利于形成厚层煤层,其聚煤作用的发生是泥炭堆积速率和可容空间增长速率共同作用的结果[11,22-24]。厚煤层的形成要求可容空间的新增速率长时间等于或略大于泥炭堆积速率,以确保成煤植物的生长[9,23]。

从凹陷构造格架角度分析,本区发育的煤层厚度与适宜的可容空间持续时间有关,间接受控于基底沉降速率。在凹陷边缘构造陡坡带,地层沉降速率大,主要行成三角洲相粗粒沉积,可容空间过大,不利于发育泥炭沼泽等成煤环境;而在凹陷中央,沉降速率适中,可容空间增加速率与泥炭堆积速率相适宜,成煤沼泽长时间稳定发育,形成本区厚层煤。

从沉积角度分析,本区层序Ⅰ到层序Ⅱ,聚煤作用迅速减弱,煤层厚度递减。同一层序不同体系域中,煤层主要发育于湖侵体系域。层序Ⅰ中的高位体系域形成于滨浅湖环境,凹陷基地沉降速率较快,可容空间增加过快。湖侵体系域的早期、中期可容空间的增加速率与泥炭堆积速率平衡,从而形成厚度较大的煤层。层序Ⅱ时期,凹陷沉降速率减弱,形成河流及三角洲沉积环境,长期处于补偿或过补偿的状态不利于煤层的形成。

综上所述,脑木根凹陷下白垩统赛汉塔拉组层序Ⅰ聚煤作用强,层序Ⅱ几乎不发生聚煤作用。层序Ⅰ厚煤层主要形成于三角洲平原及滨浅湖沉积环境。层序Ⅰ煤及煤系共伴生矿产资源的重点勘探区域位于凹陷的沉积中心。

图6 脑木根凹陷赛汉塔拉组层序Ⅰ煤层厚度等值线图Figure 6 Nomgen depression Sayhan Tal Formation sequence I coal thicknesses isogram

5 结论

(1)脑木根凹陷主要发育河流相、三角洲相及滨浅湖相,煤层主要分布在三角洲平原及滨浅湖沉积环境中。

(2)在研究区地层格架中,主要识别出区域不整合面、下切谷冲刷面、沉积相突变

面等3种类型层序界面,将本区赛汉组划分为2个三级层序,从层序Ⅰ到层序Ⅱ,煤层厚度减薄,聚煤作用减弱。

(3)脑木根凹陷滨浅湖环境下厚煤层主要形成于湖侵体系域中期,凹陷中部煤层厚,向周缘递减,反映出聚煤作用受凹陷差异沉降影响,本质上受可容空间增长速率与泥炭堆积速度的双重因素控制。