基于遥感的潮白河中游冲积平原宏观沉积特征

2019-03-29张竞纪冬丽白耀楠苗晋杰郭旭杜东裴艳东

张竞, 纪冬丽, 白耀楠, 苗晋杰, 郭旭, 杜东, 裴艳东

(1.中国地质调查局天津地质调查中心,天津 300170; 2.天津城建大学市政与环境工程学院,天津 300384)

0 引言

潮白河是流经北京的第二大河流[1],贯穿北京市、天津市和河北省3省市,自古以来滋养着华北平原大片地区[2]。近年来,随着京津冀一体化进程的不断推进,潮白河中游冲积平原在承接北京非首都功能疏解的任务中发挥着越来越重要的作用,这对该地区自然资源和生态环境等基础条件的认识提出了更高的要求。其浅层沉积物是土壤、植被、水文、环境和地质等要素的载体,是在宏观布局和规划中应当率先搞清的问题。因此,对潮白河中游地区浅层沉积特征的研究具有重要的社会意义、经济意义和环境意义。

目前对潮白河流域沉积特征的研究较少[3-5]。尤联元[1]利用气温和降水资料,探讨了潮白河流域第四纪地表侵蚀活动状况; 刘智荣等[6]详细测量了河北省三河县齐心庄一带的第四纪剖面,结合光释光测年和粒度分析推断当地晚更新世地层形成于河流沙坝和泛滥平原沉积; 郭岭等[3]和郭峰等[7]通过对通州白庙地区深挖探槽、探坑、野外剖面的解剖,认为潮白河现代沉积体发育河床、堤岸和河漫3种亚相,河床滞留沉积、边滩、天然堤、决口扇和河漫滩5种微相。目前从点上入手的研究较多,而关于区域沉积规律的研究十分薄弱。

遥感影像视域广、宏观性强,且具有一定的透视作用,在第四纪浅层沉积物研究中可以提供有意义的信息[8-17]。因后期扰动程度的差异,不同地区沉积物的遥感可解译性差别很大,例如水体清澈的河底[8]、潮滩[13]、入海口处的水下分流河道[14]以及人烟稀少的荒漠和山区[17]等地区,沉积物扰动小、可解译性强,这些地区已有大量研究,有些已涉及定量遥感[13]。但在潮白河中游冲积平原,沉积物在人类活动的强烈扰动下可解译性较差,如何捕捉这些地区沉积物在遥感影像上的残留信息尚待进一步研究。

本文以潮白河中游为研究区,将遥感技术与野外调查相结合,分析研究区砂性土和黏性土在遥感影像上的反射光谱特征,以此来解译研究区浅层沉积体的分布格局,通过钻探取芯从岩性上验证遥感解译结果,并综合面上和垂向规律讨论研究区的宏观沉积特征。

1 研究区概况及数据源

1.1 研究区概况

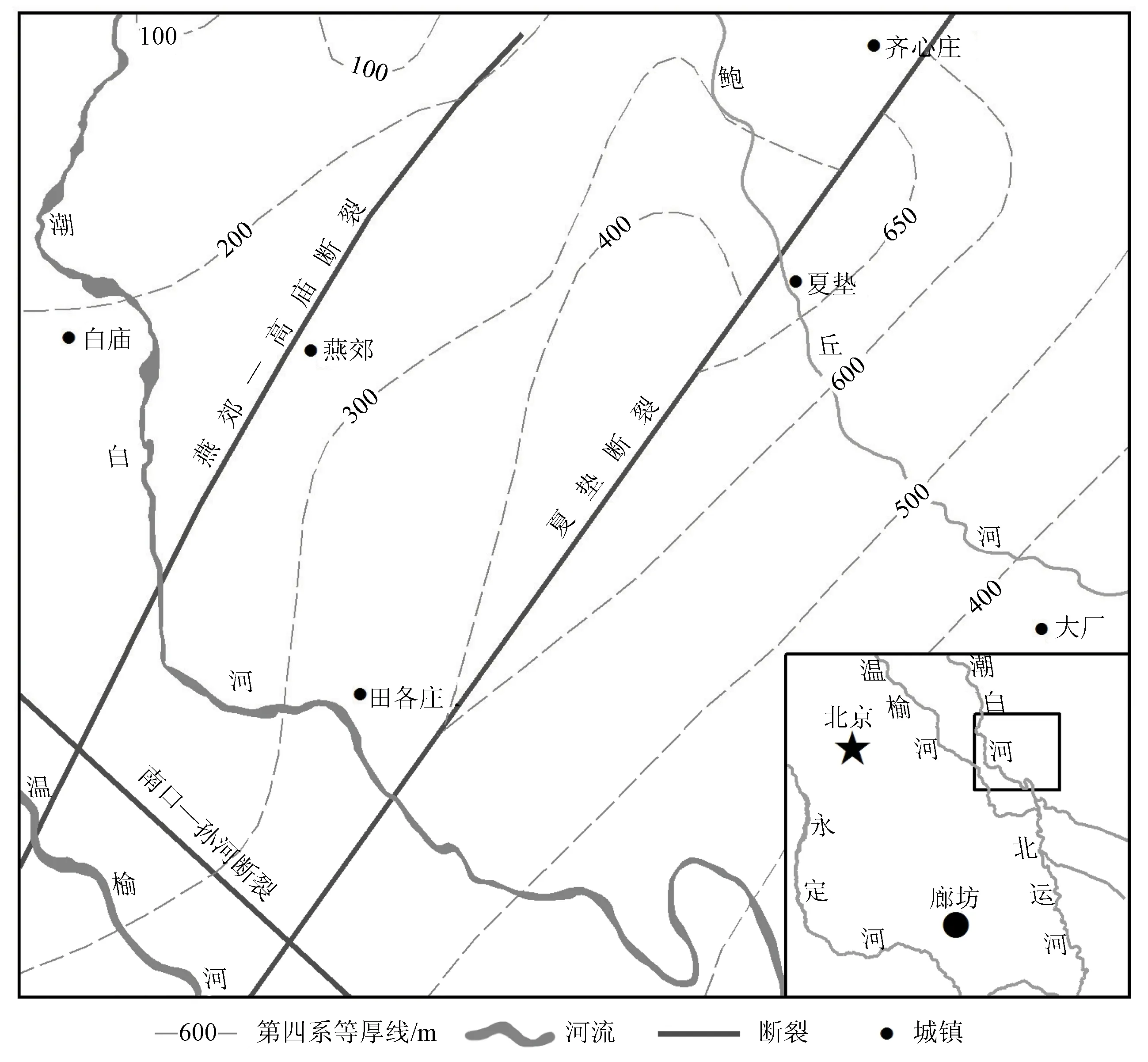

研究区位于潮白河中游冲积平原,范围在E116°44′~117°0′,N39°49′~40°0′之间,主要包括河北省廊坊市的燕郊镇和大厂回族自治县。地貌上位于潮白河冲洪积扇前缘及扇间洼地,地面坡降一般为1/2 000~1/10 000。区内发育夏垫断裂和燕郊—高庙断裂2条NNE向断裂及南口—孙河断裂1条NW向断裂。以夏垫断裂为界,东南为大厂凹陷,第四纪沉积厚度一般在400 m以上,最厚处超过650 m; 西北受大兴隆起影响,第四纪沉积厚度一般在100~300 m,局部超过400 m[6,18]。区内50 m以浅地层为陆相河流相沉积[19],主要发育河床、堤岸和河漫等亚相[3,7],巨厚的松散沉积物为河流的纵横迁徙提供了有利的地质条件。与永定河、滹沱河等周边河流相比,潮白河上游物源颗粒较细,钻孔资料表明区内沉积物以黏土和粉砂质黏土为主,河道组成物以中砂、细砂为主[20]。研究区东北发育潮白河次一级支流鲍丘河,西南小部分地区位于温榆河影响带(图1)。

图1 研究区位置和地质概况(断裂及第四纪厚度据文献[6])Fig.1 Location and geological conditions of study area

1.2 数据源及其预处理

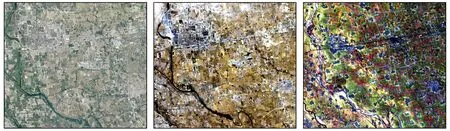

本文在选择影像时主要考虑以下3方面: ①时相上尽可能选择早期的冬季影像,以减少人类活动和植被覆盖的影响,如图2所示,2016年影像(图2(a),(b))中城镇扩张明显,掩盖了大量目标信息,其余的裸地受人类活动等干扰强烈,未见沉积物分区分带特征,而早期影像(图2(c))中裸地面积广大,且较好地保留了沉积行为的痕迹; ②尽可能选择光谱分辨率较高的数据,便于分离和提取目标信息; ③空间分辨率不需要太高,一方面高空间分辨率数据往往时相较新,地表扰动强烈,另一方面像元易于突出地物信息,对于沉积物特征的识别并无益处。综上,本研究选择美国Landsat卫星1988年3月6日TM影像1景,行列号为123/32(图2(c))。该数据空间分辨率30 m,包含3个可见光波段(B1,B2和B3)、1个近红外波段(B4)、1个热红外波段(B6)和2个中红外波段(B5和B7),其中B7为地质学家追加波段,对于岩性的识别很有用[21],云量为0.63%。此外,选用1∶5万比例尺地形图作为辅助数据,用于遥感影像的几何纠正和野外调查。

预处理包括几何纠正和裁剪。在影像中均匀选择20个控制点,应用二次线性拟合方法建立变换关系进行几何精校正,误差小于1个像元。利用研究区范围矢量文件对遥感数据进行裁剪得到研究区遥感数据。以上预处理过程在ENVI5.1软件中进行。本次遥感解译不涉及定量研究,为避免二次误差,不进行辐射定标和大气校正。

(a) 2016年Google Map影像(b) 2016年Landsat8 OLI影像(c) 1988年Landsat5 TM影像

图2不同时相研究区遥感影像

Fig.2Multitemporalremotesensingimagesofstudyarea

2 遥感解译

潮白河中游地区人类活动较活跃,地表以耕植土为主,在居民区存在大量硬化地表,原状沉积物大多浅埋于地下,很少直接暴露于地表。因此,在遥感影像上地物是强信息,地表以下的沉积物是弱信息,后者很容易被忽略,需选择合适的波段组合突出目标信息。

2.1 野外调查和光谱分析

岩土体的反射光谱与其矿物成分、颗粒大小及粗糙度、表面湿度等因素密切相关[22]。据前人调查,本区沉积物以松散沉积物为主,主要包括砂性土(粗砂、中砂、细砂、粉砂和泥质粉砂)和黏性土(黏土、粉砂质黏土)[4-7]。前者主要成分为石英和长石等浅色矿物,后者以铁镁质等深色矿物为主,成分上的差异是两者反射光谱差异的主要原因; 其次,砂性土透水性强,黏性土透水性差,后者易于持水因而反射率较低; 粒度上砂性土粗于黏性土,但在沉积物天然粒级标准中两者均属于细颗粒[23],光谱差异不大。

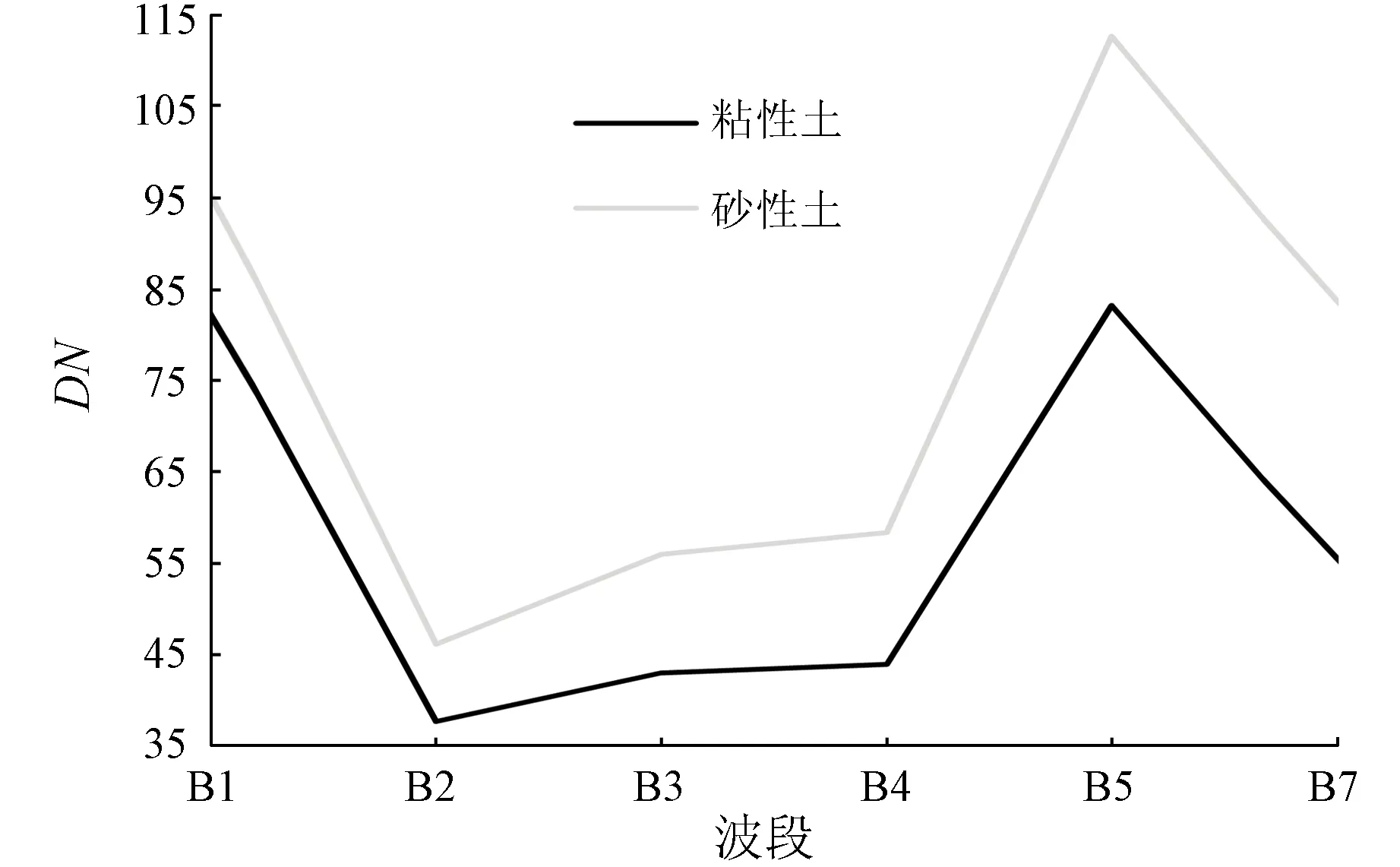

为了获取研究区砂性土和黏性土在TM影像上的反射光谱特征,开展野外地表岩性调查。记录岩性时充分利用已有剖面、坑塘等并适当开展人工浅钻,确保岩性定名准确,并利用全球定位系统(global positioning system,GPS)进行定位。将200个调查点分为砂性土和黏性土2类,在ENVI5.1软件中加载TM影像和这些调查点,光谱曲线见图3(B6为热红外波段,不参与光谱分析)。

图3 野外调查砂性土和黏性土的反射光谱曲线Fig.3 Curve of the reflectance spectrum of the field sandy soil and cohesive soil

由图3可知,砂性土和黏性土DN值变化趋势一致,在B1和B5呈高反射率,在B2,B3,B4和B7呈相对低反射率,且2种岩性在同一波段的DN值差值均在30以内,说明2种物质较相似,均属第四纪松散沉积物大类。砂性土DN值高于黏性土,各波段差值由大到小依次为B7>B5>B4>B1>B3>B2,差值越大越易于区分。但是,B5与B7及B4之间相关系数均很高(分别为0.95和0.88),即这2组波段之间具有大量重复信息,故删除B5,选择B7,B4,B1波段合成假彩色影像用于沉积体解译。

2.2 沉积体的识别

TM B7(R),B4(G),B1(B)合成影像经适当拉伸后,色调分离良好(图2(c))。深色调占主要面积,包括紫色的黏性土裸地、深蓝色斑块状的居民地及深蓝色细条带状的河流,中间绿色调主要代表矩形斑块状的冬小麦麦田,浅色调主要由河道砂体的高反射形成,因此可利用灰度直方图阈值分割方法提取浅色调的河道砂体。如图4所示,3条NW—SE向的河道被识别出来,结合实际地理条件,河道1和河道2分属现代温榆河和潮白河,河道3位置处并无河流,推测其为1条浅埋于地表的古河道。

图4 提取的河道砂体Fig.4 Calculated channel sand body

根据以上分析,结合陆相河流沉积规律[19],可知研究区浅层沉积体呈现较清晰的分带特征: 潮白河左、右堤之间为现代河床沉积体(河流自北向南流,左堤在东,右堤在西),在影像上呈白色,岩性以砂性土为主; 堤外两侧为河漫相沉积体,根据位置、微地貌、岩性等特征又可细分为河漫滩和泛滥洼地[24],在影像上主要呈紫色(麦田覆盖区为绿色),自西向东紫色逐渐加深; 燕郊镇东侧发育NW—SE向贯通全区的古河道沉积体,在影像上呈白色。在图4的基础上结合沉积学知识绘制沉积体解译图,如图5所示,自西向东分为5个沉积体: ①右堤外河漫滩; ②现代河床; ③左堤外河漫滩; ④古河道; ⑤泛滥洼地。

右堤外河漫滩 现代河床 左堤外河漫滩 古河道 泛滥洼地图5 浅层沉积体遥感解译图及钻孔、剖面位置(W1据郭岭等[3]和郭峰等[7],W2据刘志荣等[6])Fig.5 Interpreted shallow sediment and the location of boreholes and profile

3 各沉积体的岩芯特征

通过沉积物岩芯验证沉积体遥感解译的准确性。分别在5个沉积体内部署第四纪地层钻探(钻孔位置见图5和表1),采集沉积物岩芯。钻探采用XY-150型钻机,孔径为110 mm,取芯深度为20 m,由专业地质人员进行现场编录,绘制钻孔柱状图(图6)。钻探和编录过程于2016年8—9月完成。

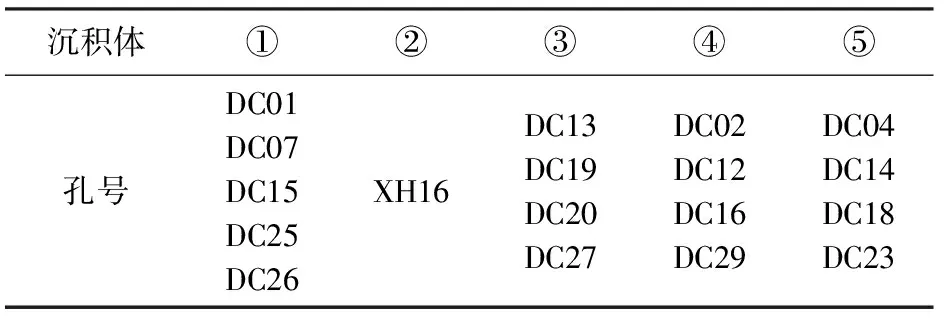

表1 钻孔部署表Tab.1 Deployment of the boreholes

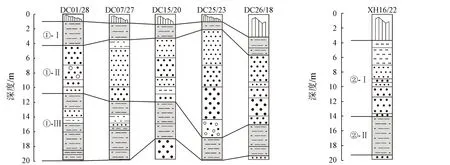

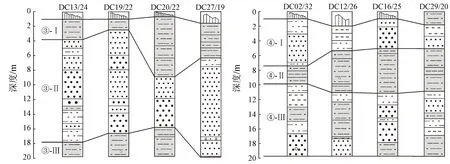

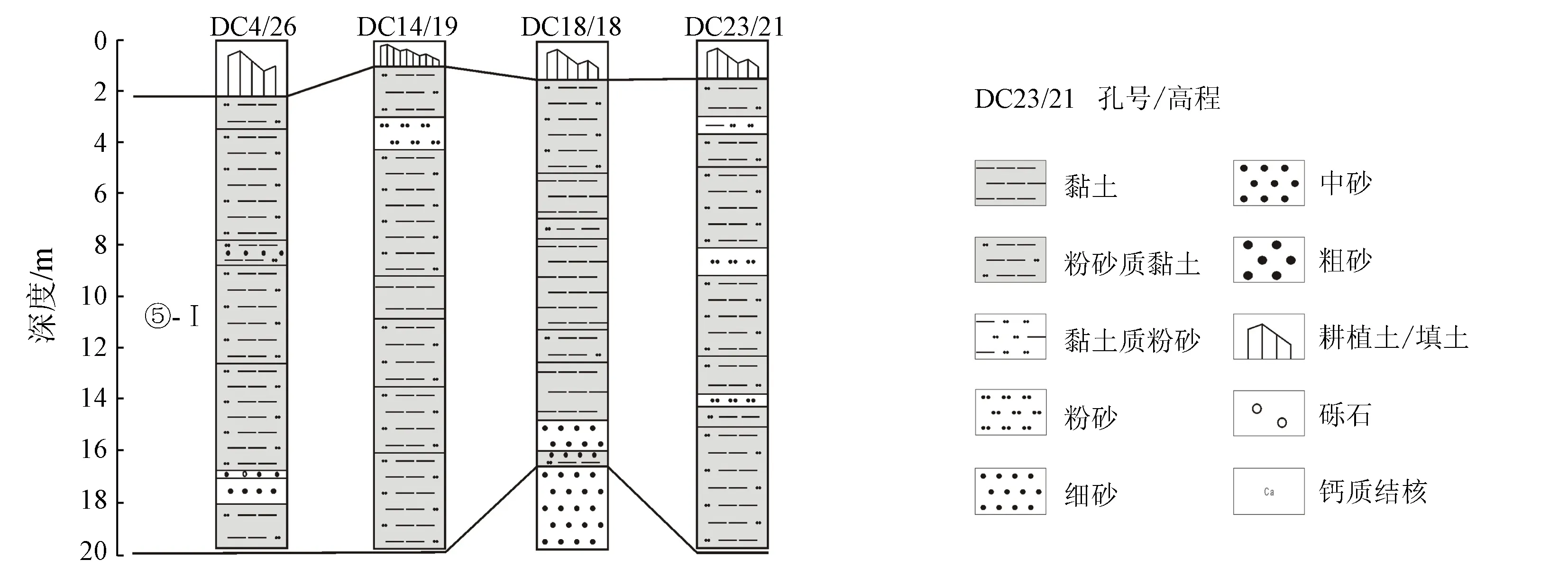

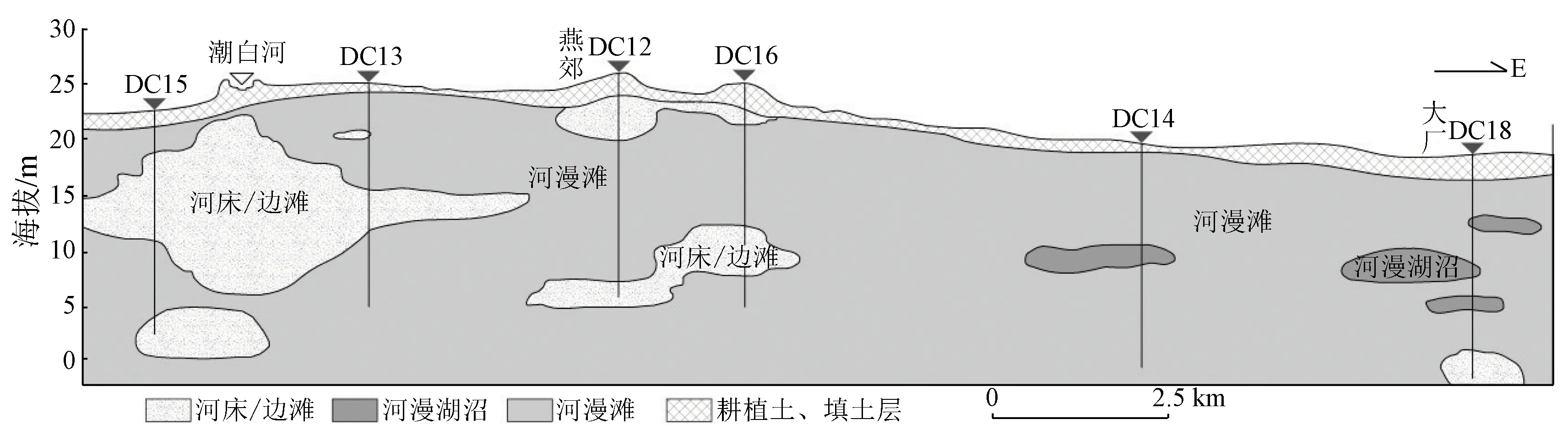

为便于描述和分析,将柱状图中耕植土和填土层以下的沉积地层按砂性土和黏性土进行大层划分。每个沉积体具有较一致的岩性结构: 右、左堤外河漫滩(①和③)大致可分为黏性土/砂性土/黏性土3层结构,其中第Ⅱ层砂层平均厚度超过10 m; 泛滥洼地(⑤)呈黏性土单层结构,厚度普遍超过20 m,仅在DC18孔揭穿该黏性土层; 现代河床(②)内大部分地区不具备施工条件,仅施工XH16 1个钻孔,呈砂性土/黏性土2层结构,砂层厚度为10.5 m; 古河道(④)大致可分为砂性土/黏性土/砂黏互层3层结构(图6)。

(a) 沉积体①(b) 沉积体②

(c) 沉积体③(d) 沉积体④

(e) 沉积体⑤

图6钻孔柱状图

Fig.6Drillcolumnsindifferentsedimentarydeposits

4 讨论

4.1 岩芯对遥感解译的验证

图6中第Ⅰ层岩性与遥感解译结果之间对应关系较好。首先,每个沉积体内各钻孔第Ⅰ层岩性基本一致,且与相邻沉积体岩性不同: ①-Ⅰ层5个钻孔岩性均为粉砂质黏土,②-Ⅰ层岩性为粉砂、细砂和中砂,③-Ⅰ层4个钻孔岩性均为粉砂质黏土,DC27该层底部为黏土,④-Ⅰ层4个钻孔岩性均以粉砂、细砂、中砂为主,仅在DC29孔砂层之上发育了1.8 m厚的粉砂质黏土层,⑤-Ⅰ层4个钻孔岩性均为粉砂质黏土。而且,第Ⅰ层岩性与遥感解译推测的岩性一致: 遥感解译沉积体②和④分别为现代河床和古河道沉积体,在影像上呈白色、乳白色,推测岩性以砂性土为主,这与②-Ⅰ和④-Ⅰ层岩性一致; 遥感解译沉积体①,③和⑤分别为潮白河右、左堤外河漫滩及泛滥洼地,在影像上呈紫色,推测岩性以黏性土为主,这与①-Ⅰ,③-Ⅰ及⑤-Ⅰ层岩性一致,此外,⑤-Ⅰ层粉砂质黏土与①-Ⅰ和③-Ⅰ层相比,颗粒更细,切面更光滑,这种粒度上的变化同样在遥感影像上有所体现,即自西向东影像中的紫色逐渐饱和(图2(c))。

综上,遥感对浅层岩性的识别效果较好,砂性土和黏性土色调差异明显,颜色饱和度的变化能够反映同种岩性粒度的变化。

4.2 沉积的继承性

电磁波对岩土体的穿透能力有限,遥感影像难以记录深层岩性。但是,沉积行为具有继承性,后期沉积受早期沉积的控制[25-26]。反过来,表层沉积体的差异会一定程度向深部传递。

研究区20 m以浅沉积体继承性明显。在远离潮白河的地区以及潮白河摆动(或扩张、收缩)的中心地区表现为岩性和沉积相的一致,例如沉积体⑤泛滥洼地4个钻孔20 m深度内均以褐灰色粉砂质黏土为主,沉积相推测主要是河漫滩、河漫湖沼,沉积体②现代河床XH16孔16 m以浅均为砂层,沉积相推测主要是河床/边滩; 在潮白河摆动的两翼地带岩性岩相变化较大,但在变化规律上仍表现出一致性,例如沉积体①和③大部分区域从地表向下均经历了黏性土—砂性土—黏性土的变化,推测经历了河漫—河床—河漫的相变,气候暖湿时2沉积体同时向河床/边滩演变,颗粒由细变粗,如DC01,DC25,DC27等多个孔均在第Ⅱ层见砾石,是当时河床底部滞留沉积的证据,气候干冷时又同时向河漫相变化,颗粒由粗变细,这说明沉积格局是稳定的,新地层只是老地层在不同气候条件下的继承性活动(图7)。

总之,20 m以浅河床及其两侧河漫滩、泛滥洼地继承性发育,各沉积体随着河流的摆动此消彼长。

图7 潮白河中游W-E向浅层沉积相图Fig.7 Shallow sedimentary facies of W-E direction in the middle reaches of Chaobai River

4.3 潮白河中游的宏观沉积特征

研究区20 m以浅地层由河流冲积形成,潮白河的侵蚀、搬运和沉积作用塑造了区内的沉积格局。受基底西高东低和永定河冲洪积扇的影响,潮白河流向由西南向转变为东南向,河道向西凸,向东凹(图5),河型为曲流河[3,7]。在20 m深度内,潮白河大致经历先扩张后萎缩的过程,根据沉积体①—④钻孔可推测出潮白河发育的大致范围(图7)。古潮白河发育规模较现代潮白河更大,水动力更强,决口改道频繁,白庙村附近的剖面记录了一套完整的决口扇沉积(图8(b)—(c)[3])。随着气候向干冷转变,河流逐渐收缩并延续至今。在人类不断的固堤、疏浚河道等活动干扰下,现代潮白河决口改道减弱,河型趋于简化。据最新遥感影像分析,田各庄以北河段曲率约为1.3,属顺直河型; 田各庄以南曲率约为1.6,属曲流河型。田各庄西南侧保留了明显的曲流河相中的边滩亚相发育痕迹(图8(a))。

(a) 边滩(b) 楔状体决口扇(c) 决口时的冲刷面和高角度贝壳

图8典型沉积相遥感影像和野外照片

Fig.8Remotesensingimageandfieldphotosoftypicalsedimentaryfacies

潮白河的河型对研究区沉积格局有重要的控制作用。首先,河型决定堤岸相的差别发育,河流携带泥沙中的粗颗粒易在凸岸沉积形成边滩,细颗粒易在凹岸处堆积形成天然堤,宏观上向西凸出的河型会使西岸天然堤的发育好于东岸; 其次,堤岸又决定河漫相的差别发育,西岸天然堤发育更好,相应的河漫相沉积发育的门槛也就高于东岸,规模较小的洪水可能漫过东岸形成河漫滩,而在西岸则不能形成。因此,西岸河漫滩发育规模较小,东岸天然堤外则广泛发育了巨厚河漫滩沉积,构成研究区内的主要沉积体。该河漫滩自西向东地势逐渐变低,水动力条件变弱,沉积物颗粒变细,最东部形成泛滥洼地,间歇性被水淹没,造成遥感影像色调自西向东不断加深。

燕郊镇东侧的古河道是本次遥感解译的重要发现,发育深度在8 m以浅,结合上游遥感影像,推测该古河道为上游决口形成的决口大溜,快速堆积后在地貌上呈河道微高地(图7)。河道消亡后,在长期风蚀作用下,河道砂体厚度变得不均匀,形态表现为断续的沙包或沙带(图4),因此,在古河道的不同位置由于地势高低不平,后期接受河漫沉积时易形成不连续沉积,例如DC29孔可能位于古河道边缘或受风力侵蚀严重的局部低洼地带,后期接受了较薄的河漫沉积,而DC02,DC12和DC16孔地势相对较高,后期并未接受河漫沉积(图6)。在形成该古河道的上游决口事件发生之前,沉积体③—⑤是一个整体,均为左堤外河漫滩。

5 结论

本文利用遥感技术,根据砂性土和黏性土在遥感影像上的反射光谱特征解译了潮白河中游冲积平原浅层沉积体系,通过第四纪地层取芯验证了遥感解译结果,并对宏观沉积特征进行了综合分析。

1)早期中低空间分辨率Landsat TM影像数据在识别地表岩性时效果较好,在B7(R),B4(G),B1(B)波段组合下砂性土与黏性土色调差异明显,颜色饱和度可以反映同种岩性粒度上的变化。利用钻孔浅层岩芯验证遥感解译结果,两者基本一致。

2)研究区表层自西向东可分为5个沉积体: 右堤外河漫滩、现代河床、左堤外河漫滩、古河道和泛滥洼地。其中,古河道发育深度浅,以透镜体形式存在; 河床及其两侧河漫滩、河漫洼地在20 m以浅继承性发育,各沉积体随河流的摆动此消彼长。

近年来,自然资源部中国地质调查局大力推进京津冀平原区环境地质调查,但在遥感解译中早期影像未得到足够重视。京津冀地区第四系沉积物受人类扰动强烈,应选择保留沉积行为痕迹较好的早期数据进行研究。