基于遥感和航磁多源数据研究莲花山深大断裂在广东及相邻海域的延伸

2019-03-29夏玲燕林畅松李筱胡悦

夏玲燕, 林畅松, 李筱, 胡悦

(1.中国地质大学(北京)海洋学院,北京 100083; 2.中国自然资源航空物探遥感中心,北京 100083)

0 引言

莲花山断裂带是广东境内发育的一条NE向断裂带,为政和—大埔深大断裂(又称丽水—海丰断裂)南段,是华南陆域重要的地质构造分界线,普遍认为是印支期的板块缝合带,代表古洋壳俯冲消亡的位置,同时也是古基底隆起区与晚中生代火山—沉积盆地的分界线[1-3]。自燕山期以来该断裂带活动强烈,对广东地区中新生代的构造特征及地貌、地形有明显的控制作用。多年来学者们采用地质、地球物理等资料对其展布和性质开展了大量的研究,尤其是在南海海域的延伸进行了探讨。基于研究资料和研究侧重点的不同,对于莲花山断裂在广东及在相邻海域的延伸位置等存在不同的认识。部分学者认为莲花山断裂向西南方向的延伸终止于入海口,并未延伸至海域[4-6]。部分学者认为该断裂延伸至南海北部,但是对于具体的延伸位置有不同的看法,郭令智等[7]将莲花山断裂带由万山群岛经珠江口盆地至海南岛东南海域; 张莉等[8]认为此带大致沿万山群岛东南侧经珠江口盆地珠三坳陷延伸至琼东南盆地,直至越南东部海岸; 王霄飞等[9]将此断裂作为南海北部珠江口盆地与琼东南盆地的分界; 熊盛青等[10]认为该断裂带经阳江入海延伸至海南岛北侧。

作为海洋地质专项重点研究海域,近年来中国自然资源航空物探遥感中心在华南沿海陆域及南海地区开展了大面积高精度航磁调查和高分辨率遥感影像解译,这为研究深大断裂带在陆域展布、是否在海域延伸以及具体延伸位置提供了良好的基础。

本文充分发挥遥感和航磁多源数据优势,以莲花山断裂带作为研究对象,在陆域主要利用遥感影像对断裂的构造特征进行解译和分析,并结合重、磁和地质资料进行验证; 在海域主要采用1: 10万高精度航磁数据分析地壳深部结构,结合重力、地震等资料判断莲花山断裂带在海域的延伸。最终综合遥感、磁力多源数据揭示莲花山断裂在广东及相邻海域的空间展布特点,为广东地质灾害预防和南海北部油气勘探提供依据。

1 区域构造背景特征

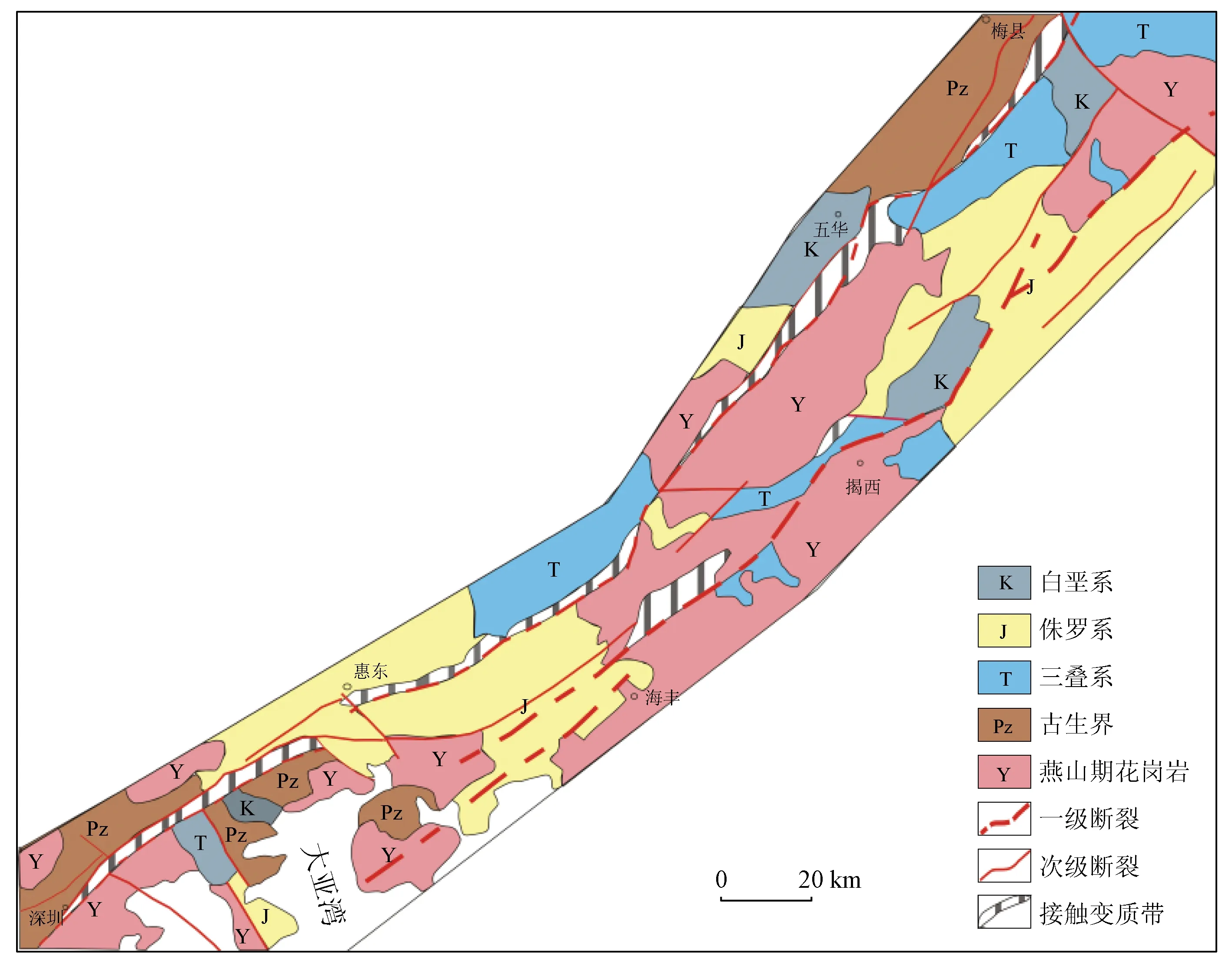

莲花山断裂带是政和—大埔断裂带南段,长约350 km,是华南著名的深大断裂带,地貌上表现为地垒山系,具有多旋回活动的基本特征。燕山运动和早期的地质构造运动在莲花山断裂带表现为强烈的挤压应力,该断裂带在陆域表现为一条强烈的挤压破碎带,地表见由120多条NE,NEE,NW和EW向断裂组成。早期沿断裂带发生的块断运动使莲花山块断上升,后期燕山运动使该断裂带发生强烈的热动力变质,喜山期运动进一步叠加了新生代变形和动力变质,并塑造了挽近时期的山貌[11]。断裂带内广泛发育糜棱岩带、糜棱岩化带、压碎角砾岩带和片理带等。该断裂还是一条重要的岩浆岩活动带(图1),中生代以来,尤其是中侏罗世以来,中酸性岩浆发生了多次裂隙式多中心的间歇性喷发及岩浆侵位,沿断裂带有100多个侵入岩体。沿断裂带有温泉成群成带分布,也有地震活动[12]。

图1 广东省莲花山断裂带区域地质构造简图(据参考文献[11]修改)Fig.1 Simplified regional tectonic map of the Lianhuashan fault zone in Guangdong Province

2 遥感地质解译

2.1 数据源及其预处理

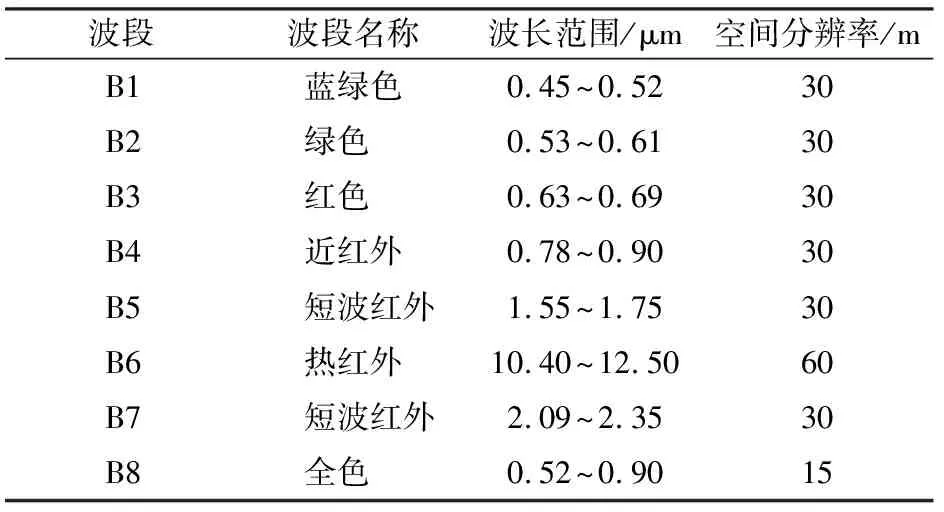

宏观的地表信息可间接反映深部地质特征,遥感影像因可直观解读地表地形、地貌而成为解读区域地质构造特征的重要依据。本文采用ETM+数据进行断裂构造特征的解译,ETM+影像单景面积大,分辨率适中,其波段组合的假彩色影像适合中小比例尺遥感地质解译。其波长覆盖可见光、近红外、短波红外和热红外等多个波谱范围,具体参数见表1。 本文对所收集的ETM+数据进行配准、镶嵌、增强、融合等处理,其中的增强采用B7(R),B4(G),B2(B)波段组合进行假彩色合成,并与全色波段融合,最终得到15 m空间分辨率的多光谱彩色ETM+影像。

表1 Landsat7卫星的ETM+波段特征Tab.1 Data features of Landsat ETM+

2.2 断裂构造解译标志

出露地表或隐伏的断裂,往往都会因为断裂延展形态、活动特征、两侧地貌等不同在遥感影像上显示出各种标志特征,它主要表现为标志物的大小、几何形态、色调深浅(灰阶)、图斑纹理结构、微地貌类型等[13-14],因此建立断裂构造带的遥感解译标志是在遥感影像中识别断裂构造的重要环节。莲花山断裂带为区域深大断裂,对第三纪及第四纪的沉积有明显的控制作用[15],造成断裂带两侧地形、地貌和地层岩性等有明显差异。本文建立的解译标志包括色调标志、图斑纹理结构标志和微地貌类型标志。色调异常表现为色调线或带、色调分界线、不同色晕类型、环形色带等。图斑纹理特征一般为图斑纹理分界线,主要取决于地表发育的水系切割类型,而这些水系切割类型又往往取决于下覆基岩性质与断裂构造活动状况等。地貌上发育深切的“V”型、“U”型沟谷或弧形沟谷,中低山、平缓丘陵、锥状山体、馒头状山峰、平直山脊线以及断层三角面或断层崖等也是判断地质构造特征的标志。

2.3 遥感解译结果

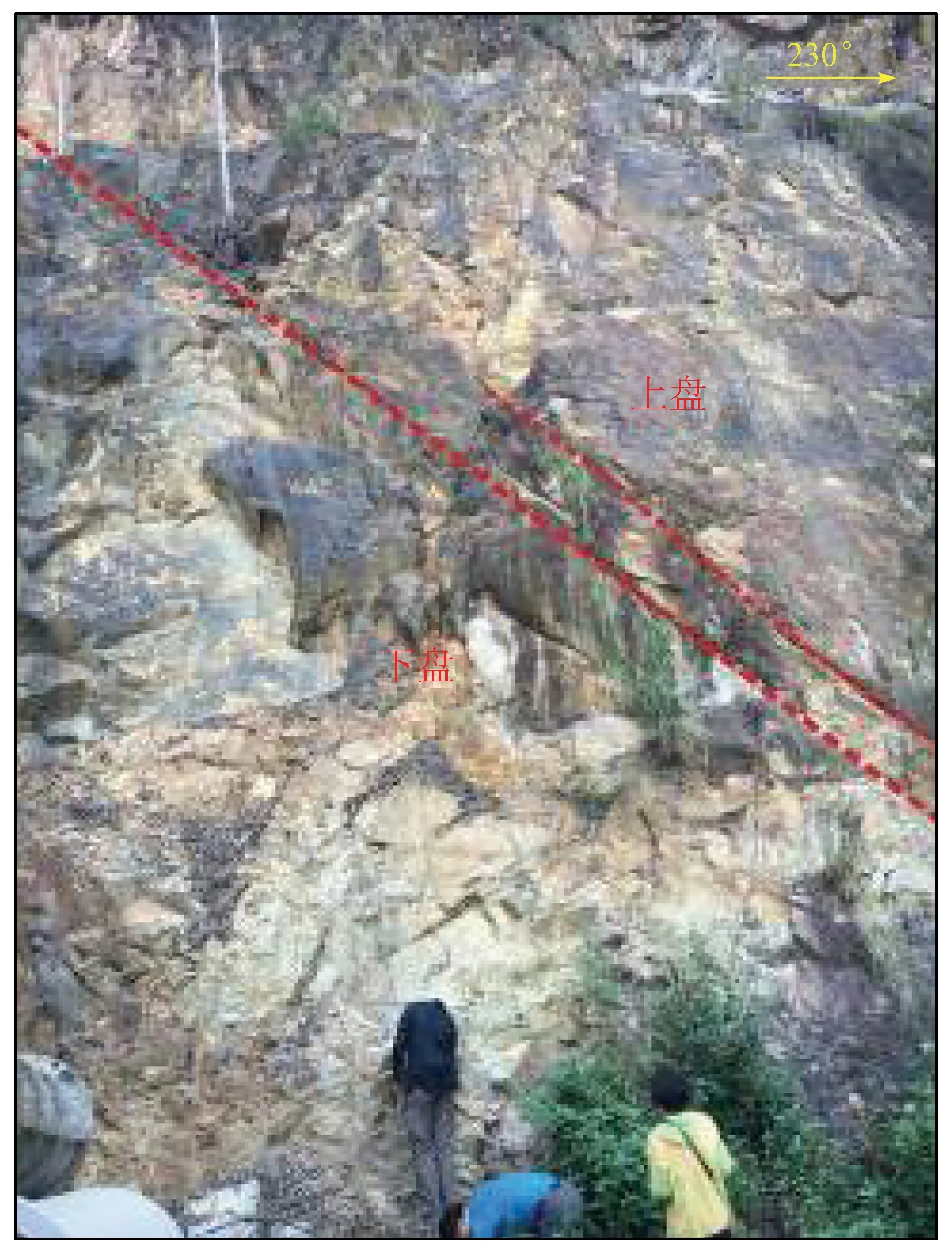

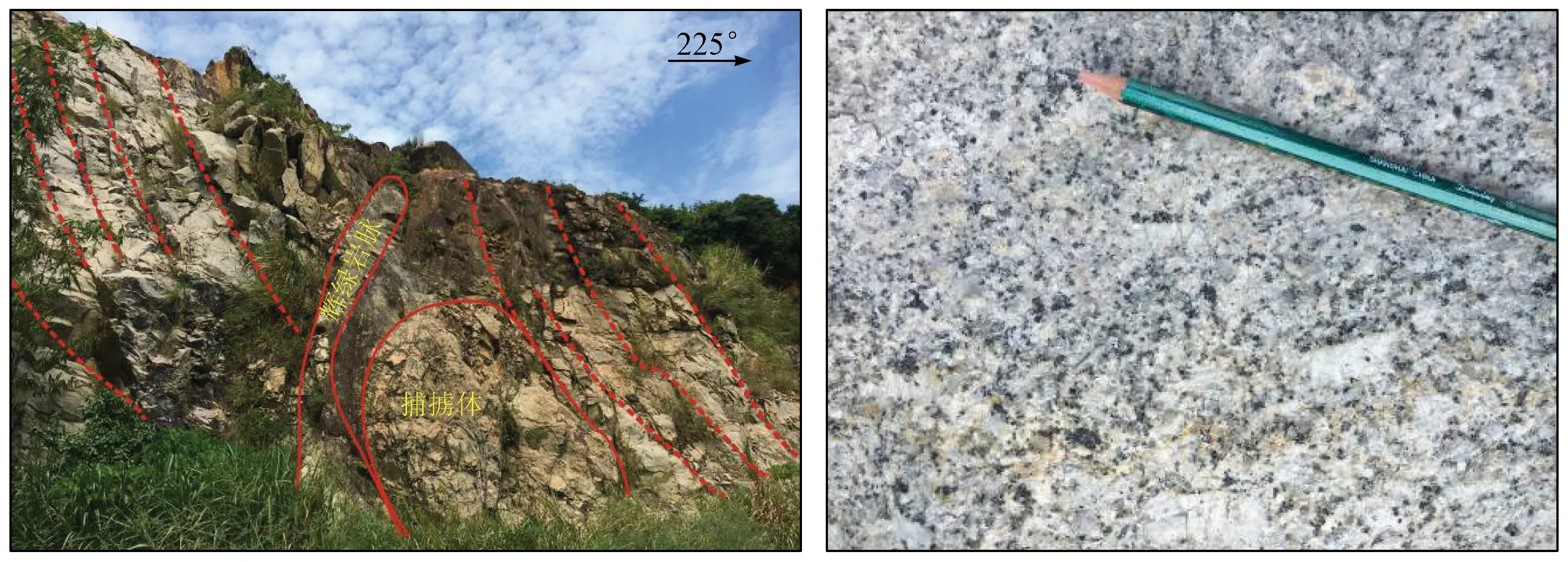

莲花山断裂带在遥感影像图上束状线性特征清晰显著,主体呈NE向线性隆起,断裂带两侧色调差异明显,边界平直,是规模较大的断裂。总体地貌特征为南北两条主断裂夹持的顶部呈尖棱状山脉,沿断裂带常发育NE向直线型河流,两侧为低丘和平原,体现了燕山期强烈的地壳运动形成典型的块断造山。在广东省东南部发育着2支NE-SW向主干断裂,北支的主断裂沿五华、龙村、惠阳、深圳、珠江口没入南海,南支的主断裂自丰顺、揭西、海丰没入南海(图2(a)),2条主干断裂夹持多条NE,NEE向规模较小的次级断裂,常被NW向断裂错断,在揭西、丰顺、惠东几处规模较大的NW向走滑断裂错段山脊,断距达十几km,伴随有“L”型河流发育。由于植被覆盖稠密,莲花山脉呈绿色,地貌上东部发育深切“V”型沟谷,沿断裂发育有直立陡崖或断层三角面,西部地势略平坦,但至海域万山岛、伶仃岛等岛屿仍呈NE向条带状正地形,说明燕山期剧烈的地壳运动剧烈导致断裂带隆起,抬升幅度自东向西逐渐变缓。航磁异常图上,该束状线性隆起带对应近似平行的两条NE走向,宽约20 km的磁异常线性梯度带,沿西南方向向海域延伸。该断裂带为不同磁场特征的分界线,断裂带西北侧为正负变化磁场背景场中发育NE向串珠状磁异常,其东南侧为平静负背景场中发育团块状正磁异常带,往东部变成杂乱且磁性高的尖刺状磁异常。在重力场图上,断裂带西北侧主要为NE向重力异常,东南侧为NEE向重力异常,上延10 km这种界限特征依然很明显[8],反映断裂切割深度较大。东莞东部野外地质调查发现,NE向断层断至基底,后期挤压推覆使断层上盘前寒武变质块体直接覆盖在中生代沉积砂岩之上(图3),重、磁资料和野外调查验证了遥感解译的正确性。

(a) 莲花山断裂带地质解译(b) B7(R),B4(G),B2(B)假彩色合成影像

图2广东莲花山断裂带ETM+影像及线环构造遥感解译简图

Fig.2ETM+imageandremotesensinginterpretationoflinearandcircularstructuresfortheLianhuashanfaultzoneinGuangdongProvince

图3 莲花山北部主干断裂野外照片Fig.3 Field photo of the north main branch of Lianhuashan fault

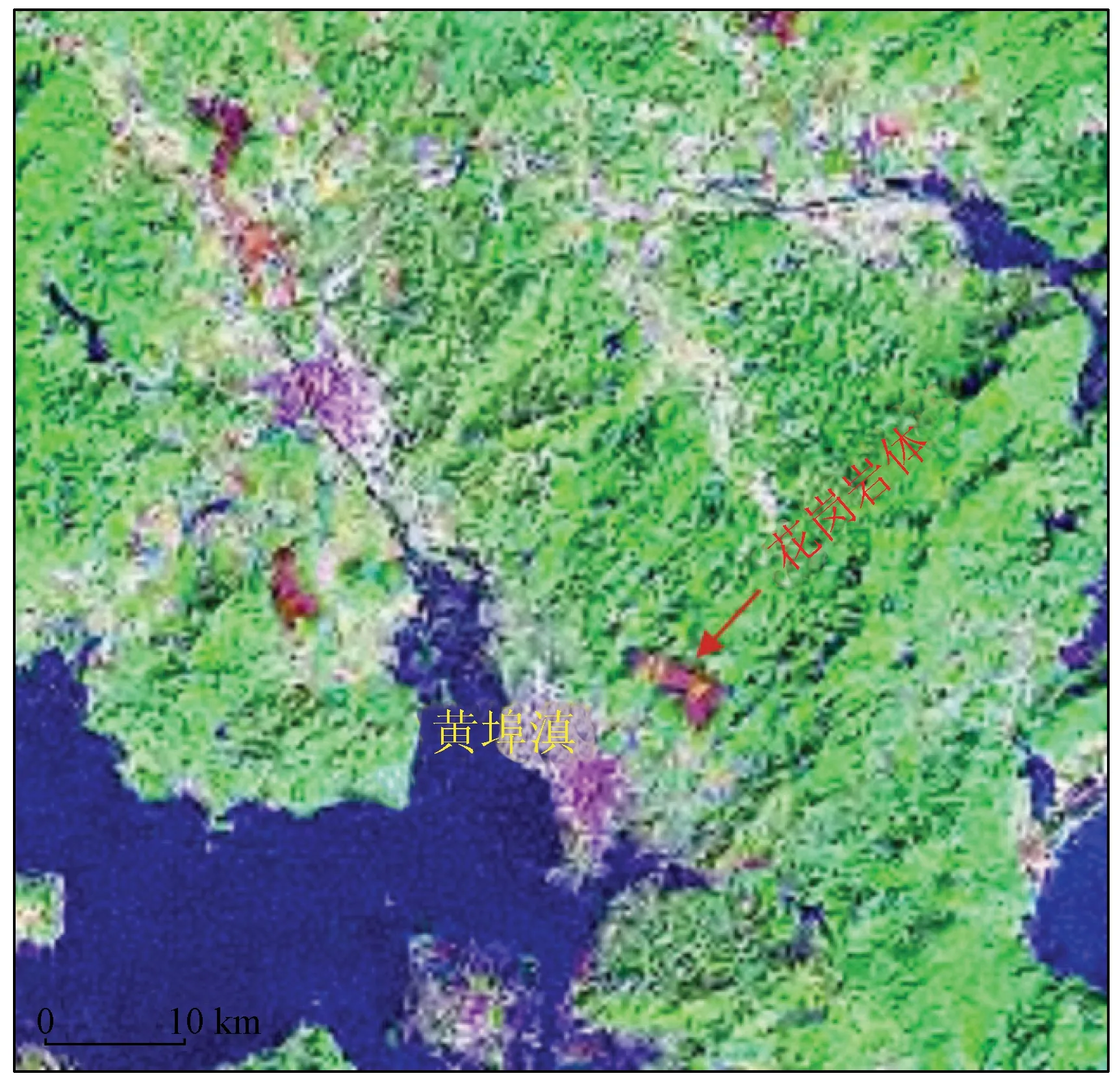

莲花山断裂带在燕山期活动强烈,中生代发生多次的岩浆的侵入和间歇性的喷发,沿断裂带大规模发育中酸性岩浆岩和火山岩[16]。在遥感影像图上可见多个圆形或近似环形影像,其内发育放射状洼地,在地貌上表现为孤立的近似圆形凸起山峰或漏斗状凹坑,推断为火山机构。断裂带内大面积分布中酸性侵入岩和中性—中基性火山岩,侵入岩主要为花岗闪长岩、二长花岗岩等,火山岩多为英安岩、安山岩[17-18]。在遥感影像上侵入岩体呈深褐色调,边界清晰,周围植被不发育。经野外查证惠东县黄埠镇周围出露大面积沿NE向断裂侵入的岩体(图4(a)),岩性为灰白色微粒—细粒角闪二长花岗岩(图4(b)),与遥感影像图上深红褐色色调影像位置完全吻合(图5),证明了解译的正确性。从影像图中发现沿莲花山断裂带,东部深红褐色调影像出现频率和面积大于西部,与野外地质调查花岗岩出露规律明显具有一致性,说明沿莲花山断裂带自西向东岩浆活动逐渐增强。粤东大面积出露为白垩纪花岗岩,形成年代晚于粤西,花岗岩岩性多为灰白色中粒—细粒二长花岗岩,岩石中暗色矿物含量明显增多,磁性比西部强,磁化率达1 000~3 000×10-5SI,在磁场图上表现为串珠状磁异常。

(a) 莲花山断裂黄埠镇段岩浆岩侵入野外照片(b) 花岗岩野外照片

图4莲花山断裂带岩浆岩侵入野外照片

Fig.4FieldphotoofLianhuashanfaultandrockinstrusion

图5 黄埠镇花岗岩遥感影像特征Fig.5 Granite remote sensing image features of Huangpu Town

3 磁场特征

3.1 数据与处理

实践证明磁测方法是有效识别断裂,特别是深大断裂的地球物理方法之一,断裂构造一般发生在性质、结构不同的地质体边界线附近,此外地质体在经受断裂作用以后,在断裂两侧的地质体常发生空间位置上的变动,断裂带附近的物质结构也往往发生变化。这些地质体结构、物质和空间位置上的变化较容易被磁法测量所记录,最常见的就是产生磁性的降低而形成的负异常带; 当具磁性物质(主要指岩浆活动)沿断裂侵入,则会形成带状或者串珠状正异常区; 在断裂两盘地质体发生水平位移时,经常会出现磁异常的错动。此外还有最为常见的磁场梯度带,也是断裂的主要表现形式之一。

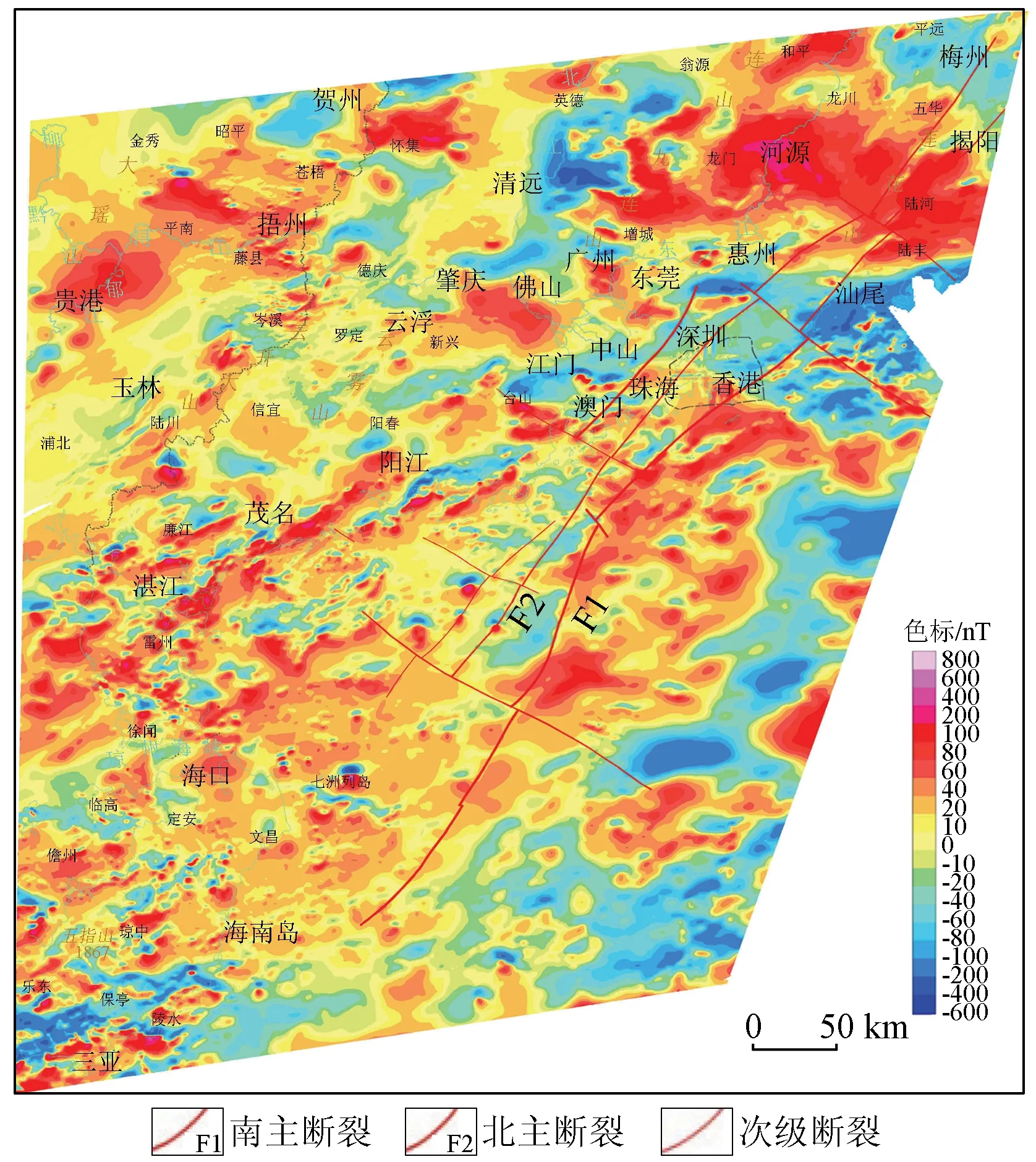

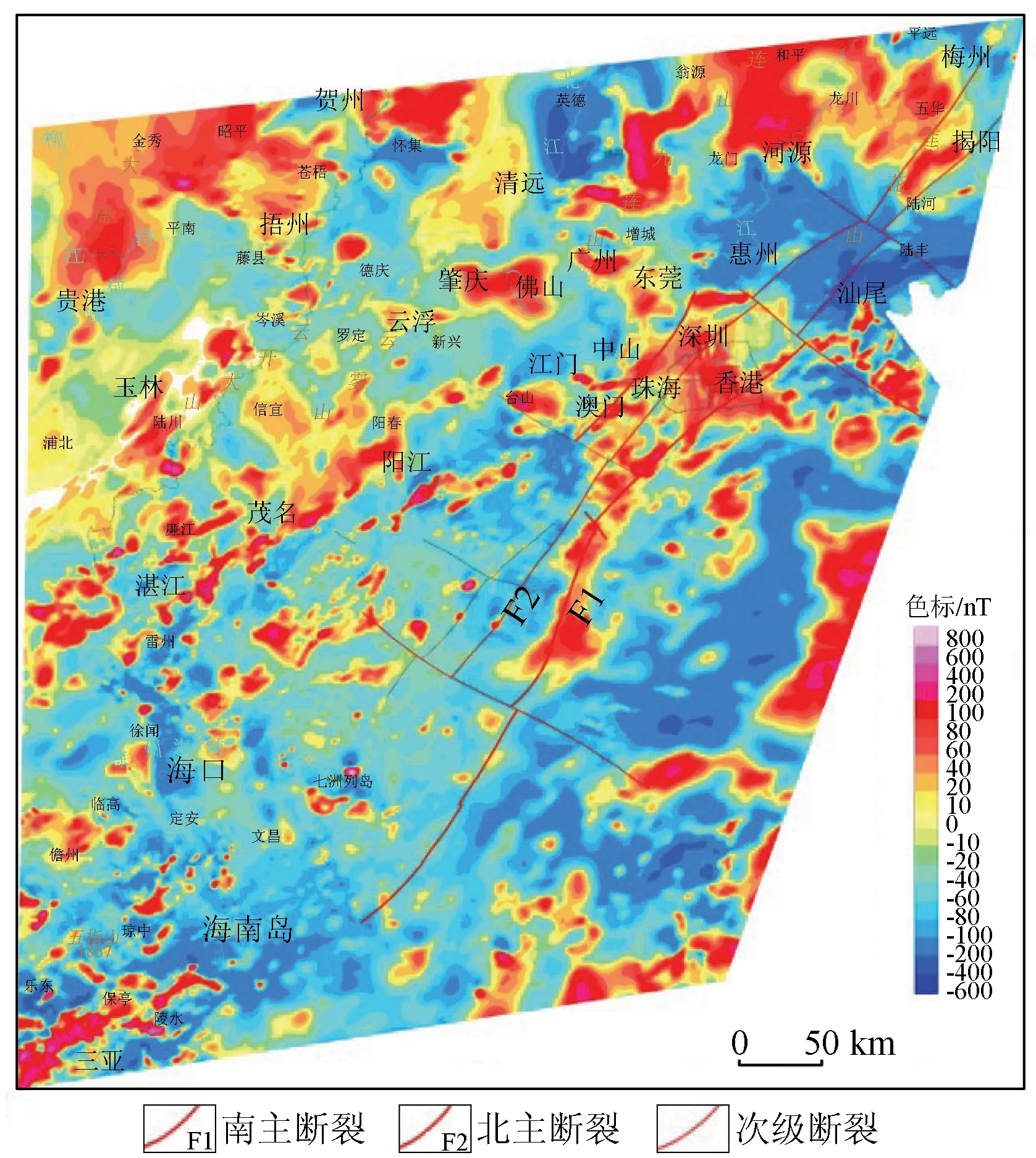

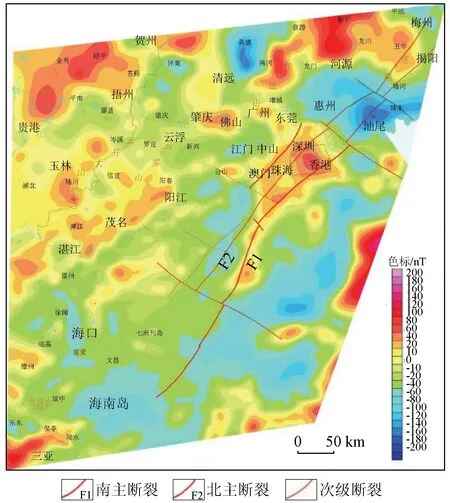

本文海域磁力资料采用中国自然资源航空物探遥感中心历年实测航磁数据,经正常场改正、调平和网格拼接,最终形成网格间距为1 km×1 km磁力异常数据(图6)。为消除低纬度地区斜磁化影响,更好地突出磁性体和地质体间的对应关系,采用全变倾角化极方法对网格数据进行了化极处理(图7)。

图6 南海北部及邻区原始磁异常图Fig.6 Magnetic anomaly of the northern South China Sea and neighboring areas

图7 南海北部及邻区化极磁异常图Fig.7 RTP magnetic anomaly of the northern South China Sea and neighboring areas

莲花山断裂为深大断裂,为突出区域背景场特征,在对原始磁场数据进行化极的基础上,还采用快速傅里叶变换算法,在频率域进行了向上延拓处理。经过试验发现,向上延拓10 km的磁场特征(图8)基本上能较更好地反映区域深部地质构造特征,有利于圈定深大断裂的构造位置。

图8 南海北部及邻区化极上延10 km磁异常图Fig.8 Upward continuation of RTP magnetic anomaly(height 10 km)of the northern South China Sea and neighboring areas

3.2 磁场特征分析

从化极图上来看,莲花山断裂带自广东入海呈NE向展布,表现为一条明显的强磁异常梯度带,异常强度为100~300 nT,上延10 km后依然显示清晰。对该异常带进行深度计算,异常源深度达2~3 km,钻井均见到花岗岩和火山岩,反映在海域该断裂带岩浆活动依然十分强烈。与陆域相比莲花山断裂带在海域磁异常梯度变化更加剧烈,达50 nT/km,且沿西南方向逐渐变缓。根据化极磁异常梯度带走向可以看出,沿陆域延伸至海域的南北两条主干断裂被多组NW向断裂错段,北部断裂自深圳、澳门南入海沿西南向延伸至珠江口盆地北部,截至于NW向神弧—一统暗沙断裂。南部断裂自海丰、香港南穿过珠江口盆地、西沙海槽延伸至海南岛东南部。从原始磁场图上看,断裂带两侧磁场面貌明显不同,西部为剧烈变化的正负磁异常区,发育有NE和NW向串珠状磁异常带,与雷琼地区正负交替杂乱的磁场面貌相同,东部为平静的负磁异常区,基本反映出珠江口盆地坳陷的展布形态。

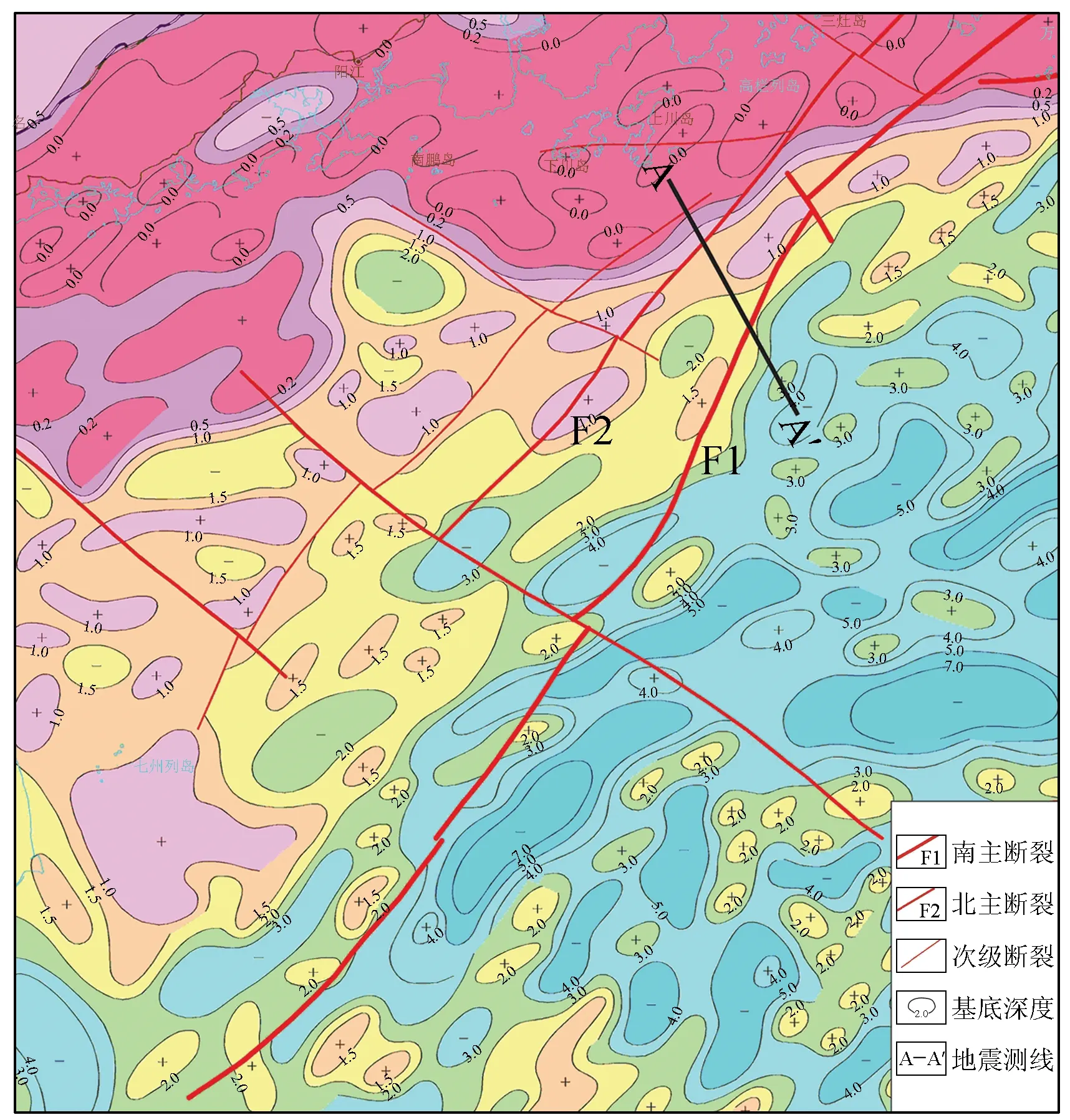

3.3 莲花山断裂带对珠江口盆地沉积的控制作用

珠江口盆地是在伸展性大陆边缘上发育的以新生代沉积为主的大型沉积盆地,莲花山断裂带是南海北部重要的断裂带,在早古生代加里东期已具雏形,印支—燕山期、喜山期均有活动,对盆地的构造格局有重要影响[16-17]。断裂两侧磁场特征的明显差异表明两侧的基底性质不同,断裂西北侧异常幅度较大,宽度较小,反映了磁性基底隆起的磁场特征。东南侧异常幅度较小,宽度相对较大表明磁性基底下降明显,尤其存在较多的区域负异常所反映的凹陷(恩平凹陷、西江凹陷)和次级凹陷。通过对磁性基底的深度计算,断裂两侧深度相差3~4 km(图9),从地震剖面图也可看出断裂两侧基底深度有巨大落差(图10)。断裂西北侧的隆起区侵入岩发育,多表现为较强的磁异常带,这些异常带在该断裂附近多被截止或明显减弱,表明断裂对深源岩浆活动有明显的控制作用。该断裂对NEE向断裂构造控制明显,在盆地北部多条NEE东向断裂在该断裂附近终止,表明该断裂切割较深,对深部构造有较强的控制作用。综合上述分析,莲花山断裂对盆地的构造格局有控制作用,是珠江口盆地一级控盆深断裂。

图9 珠江口盆地磁性基底深度图Fig.9 Magnetic basement distribution of the Pearl River Mouth Basin

图10 珠江口盆地莲花山断裂构造特征图(位置见图9中测线A-A′)Fig.10 Characteristics of the Lianhuashan fault of the Pearl River Mouth Basin(for the location,see Fig.9)

4 结论

本文利用遥感和航磁数据等多源数据对莲花山断裂在广东陆域及南海海域的延伸进行了研究,充分发挥遥感影像和航磁等资料不同研究资料的优势,对莲花山断裂带对地表地貌的控制和对深部地质构造的影响展开分析。在陆域采用ETM+遥感影像解译了莲花山断裂带的几何分布、花岗岩侵入和地貌构造等特点,并结合重磁资料及野外调查加以验证。在海域使用最新高精度大比例尺航磁资料进行深部地质构造解析,厘定了莲花山断裂南北两条主干断裂在南海的延伸以及对南海北部珠江口盆地的地质构造特征的影响。

1)ETM+遥感影像显示,莲花山断裂带在广东地区总体呈NE向束装线性影像带,具有明显的线性特征和色调差异,自大埔县经莲花山山脉分为南北两支几乎平行的主干断裂,并朝西南方向延伸入海,其间分布多条NE,NEE和NW向次级断裂。断裂带主体为呈尖棱状山脉,两侧为低丘和平原,沿断裂带常发育NE向直线型河,受NW向走滑断裂影响,山脊常被错断并伴随形成“L”型河流。东部多发育深切的“V”型沟谷、直立陡崖或断层三角面,西部地势略平坦,总体呈东陡西缓。

2)遥感ETM+B7(R),B4(G),B2(B)影像上,呈绿色隆起山脉中夹杂大小不一的深红褐色团块状斑状纹理,推断为燕山期花岗岩侵入岩体。深红褐色影像发育和出露面积明显东部大于西部,说明沿莲花山断裂带自西向东燕山期岩浆侵入逐渐增强。

3)磁场特征显示,莲花山断裂带自广东呈NE向入南海显示为强磁异常梯度带,北支断裂延伸至珠江口盆地北侧,南支断裂穿过珠江口盆地直至海南岛东南侧,其间被多条NW向断裂错段。断裂两侧磁场面貌差异明显,西北侧类似于雷琼地区正负交替杂乱的磁场特征,东南侧为基本反映珠江口盆地面貌的负背景场。与断裂带对应的磁异常梯度带变化剧烈,通过磁异常深度计算和钻井验证,莲花山断裂带在海域岩浆活动依然强烈,沿断裂带侵入岩和火山岩十分发育。

4)莲花山断裂对珠江口盆地的构造格局有重要影响,其一表现在断裂两侧基底性质不同,从磁异常特征来看断裂西北侧反映了基底隆起,东南侧基底下降明显,断裂两侧磁性基底深度相差3~4 km,东南侧区域负异常可以看出所反映的凹陷展布形态; 其二表现在断裂西北侧的隆起区发育的侵入岩在莲花山断裂附近多被截止或明显减弱,表明断裂对深源岩浆活动有明显的控制作用,同时该断裂对盆地北部NEE向断裂构造控制明显。充分说明该断裂是切割较深,对深部构造有较强的控制作用,是珠江口盆地一级控盆深断裂。

志谢: 感谢研究过程中中国自然资源航空物探遥感中心段朋教授、陈玲高工和付长亮高工给予的技术指导和帮助!