认知翻译观照下诗歌英译的“两个世界”

——以《江雪》三译本为例

2019-03-28刘浩霞

刘浩霞

(广西大学 外国语学院, 南宁 530004)

一、引言

二、认知语言学与翻译的“两个世界”

(一)认知语言学的翻译观

认知语言学作为一门新兴学科诞生于20世纪70年代末,八九十年代取得较大发展。认知语言学坚持体验哲学观,以具身体验和认知为出发点,以概念结合意义研究为中心,着力探求语言事实背后的认知方式,并通过认知方式和概念结构等对语言作出统一的、新兴的、跨学科领域的阐释[8]11。语言学理论指导翻译实践,不仅拓宽了翻译理论研究范围,为翻译研究意义的转换规则及描写功能规范、形式转换规律及形式转换的描写功能规范等打下了扎实的基础,而且为翻译实践提供了切实可行的依据。认知翻译观关注译者认知活动的过程,强调译者主体的体验性和创造性。认知是人类认识世界的一种活动,翻译则是一种运用两种语言进行跨民族的认知活动。认知的重要手段是认知主体所持的单一语言,而翻译活动则具有跨语言、跨文化的性质[9]17-18。不同民族在社会文化上的差异也会体现在语言表达形式之中,而这种差异就源于人与人的相互作用过程中所获得的经验受到了不同社会环境、历史传统、宗教信仰等方面的影响[10]49。

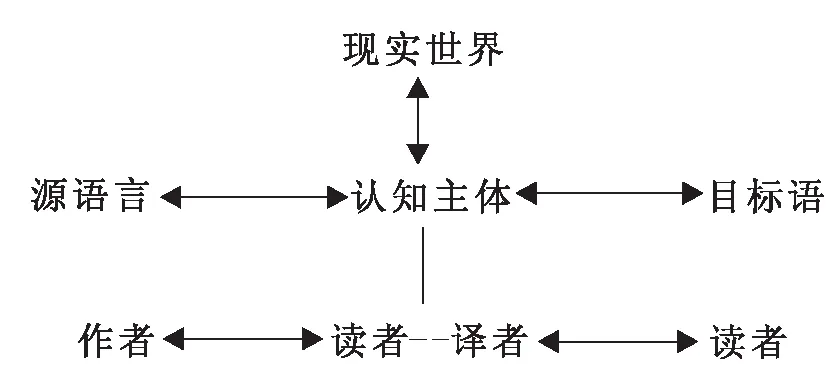

王寅[8]认为,认知语言学的基本观点可总结成“现实—认知—语言”,即在现实和语言之间存在“认知”这一中间环节。从语言形成方向来说,人们基于对客观世界的互动式体验,经过认知加工形成语言,现实先于认知,认知先于语言,语言是现实与认知的产物,语言背后蕴藏着人类的认知规律和客观世界规律;若从语言翻译角度来说,翻译是以现实体验为背景的认知主体(包括作者、读者、译者)所参与的多重互动作用为认知基础的,读者兼译者在透彻理解源语语篇所表达出的各类意义基础上,尽量将其在目标语言中表达出来,在译文中应着力勾画出作者所欲描写的现实世界和认知世界。因此,孤立地依据交际程序中的三个环节(作者、文本、读者)来分析交际和理解是不完整的,应当既要考虑到作者,又要考虑到作品本身,也应兼顾读者。只有将交际过程中的三个环节要素紧密结合起来,充分考虑到体验和认知两要素的制约作用,处理好几者之间的互动关系,才能更好地认识作者、理解作品、译好文本,才能实现“解释的合理性”和“翻译的和谐性”。认知语言学的翻译观如图1[8]584所示。

图1 认知语言学的翻译观

翻译活动的主体是译者,翻译的认知语言学视角关注译者在翻译活动中所经历的体验、认知和再现的过程[11]79。王寅[8]提出认知语言学的翻译观主要体现了以下六个观点:翻译具有体验性,翻译具有多重互动性,翻译具有一定的创造性,翻译的语篇性,翻译的和谐性以及翻译的“两个世界”。

(二)认知翻译的“两个世界”

认知翻译的“两个世界”指客观世界和认知世界,原文作者创作的原文本能反映作者生活的客观世界和现实,原文本是作者对客观世界的描述和自身认知世界的表达载体。译者在翻译过程中要充分考虑作者所欲表达的“两个世界”。即要尽可能真实地反映出作者所欲表达的和原文本所描述的这“两个世界”。“两个世界”是语篇生成的基础,由语言表征。读者须依靠自己的理解将语篇信息尽量还原为这两个世界,译者在翻译过程中也应当充分考虑译出原作所表达的这两个世界。透彻理解语篇所提供的整体信息和各类意义并进行恰当翻译的前提,是充分理解作者和作品关于两个世界的认识。因此,翻译应尽量译出作者和原作品对两个世界的认识和描写[8]589-590。翻译的“两个世界”体现了翻译过程中参与者,即作者、译者、读者的主体性与认知体验的重要性,不同文化背景以及不同的人生体验都将导致译者对于翻译的“两个世界”的把握,从而导致原文在译者笔下再现时的多样性。

三、认知翻译观照下诗歌英译的“两个世界”

王寅[8]27认为,译者若使译文反映出作者所想表达的客观世界和主观世界,就可以做到“准确”“忠实”。根据认知翻译观的要求,在翻译中译者不仅要充分考虑体验认知对认知主体的制约作用,还应兼顾翻译中众多要素的多重性互动,追求和谐翻译。

下面以唐代诗人柳宗元《江雪》三译本为例进行分析。

原文:

江雪

千山鸟飞绝,

万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,

独钓寒江雪。

【译文一】

(2)401浓缩机。此处系统能力按水量计算,由表3可知,401浓缩机入料水量为1 785.05 m3/h,设计所选设备的负荷能力是1 413 m3/h,则需要的设备台数为:1.25×1 785.05/1 413=1.58,即应在原来基础上再加1台浓缩机才能满足现有生产需求。

RiverSnow

A hundred mountains and no bird,

A thousand paths without a footprint;

A little boat, a bamboo cloak,

An old man fishing in the cold river-snow.

(Witter Bynner译)

【译文二】

Snow

No sign of birds in the mountain; nor of men along the trails; Nor any craft on the river but a little boat, with an old man in rustic hat and cape dangling a line in the frigid waters—a solitary figure veiled in silent snow.

(翁显良译)

【译文三】

FishinginSnow

From hill to hill no bird in flight;

From path to path no man in sight.

A lonely fisherman afloat

Is fishing snow in lonely boat.

(许渊冲译)

原诗中诗人以江雪为题,却迟迟不提“江雪”,并将其置于全诗最后。诗歌前两句虽未提“雪”字,却描绘了一幅雪景,呼应主题。这首《江雪》是诗人被贬后所作,时值唐顺宗永贞元年,诗人参加了王叔文为首的政治革新运动,革新失败后,被贬官到有“南荒”之称的永州,实质上是毫无实权而受地方官员监视的“罪犯”,且只能安身于龙兴寺的西厢中。由此可知,诗人在郁郁不得志之时借景抒情,甚至用有些夸张的手法来烘托诗中渔翁清高、孤傲的形象,借山水景物来抒发自己的幽愤之情。诗歌关于“两个世界”的表征如表1所示。

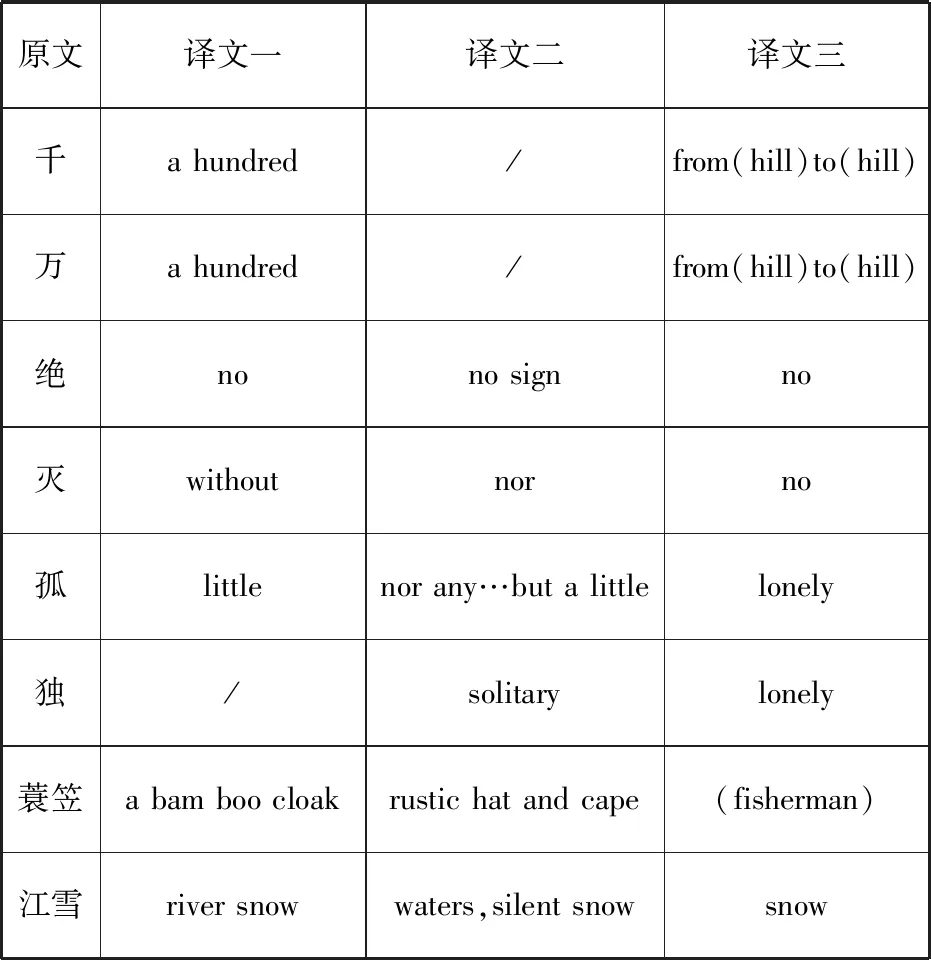

表1 《江雪》原文与译文的“两个世界”表征

如表1所示,诗中“千山鸟飞绝,万径人踪灭”,分别用“千”和“万”来渲染气氛,突出环境的冷清与寂静。译文一使用“a hundred”与“a thousand”,因其更易引起目的语读者的认知共识;译文三通过“from hill to hill”和“from path to path”对比表现出原诗夸张的语气;译文二整体采用了更为灵活的翻译方式译出诗歌原本所要表达的空灵、冷清、孤寂与肃杀的客观世界。“绝”与“灭”突显了诗歌所描绘的客观世界的荒凉与偏僻。译文一译为“no”及“without”,译文二分别译作“no sign”及“nor”,译文三译为“no”及“no”,三译本均选取了具有绝对否定意义的表达以刻画诗歌所传递的肃杀、冷清的现实世界。诗歌后两句“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”表面上看似在继续描绘一幅静态场景——在下着大雪的江面上,一叶小舟,一个老渔翁,独自在寒冷的江心垂钓,但在诗歌前两句对幽僻、寂静的周边环境过分甚至夸张强调的衬托下,恰恰烘托了后面老渔翁的清冷,反映了诗人当时的心情如在幽僻山间的寒雪中垂钓般清冷孤傲却又郁郁寡欢。“孤”与“独”传达了客观世界中老渔翁的形单影只,译文一将“孤”译作“little”,从场景分配入手刻画老渔翁的孤独;译文二将“孤”与“独”分别译为“nor any…but a little…”及“solitary”,较为直观地传达了诗歌现实世界的“孤”与“独”;译文三以“lonely”表征“孤”与“独”。“蓑笠”指用草或麻编织成的斗篷以及帽子,具有中国古代文化独有的特点,不同于目的语读者的现实世界,译文一译为“a bamboo cloak”,译文二译作“rustic hat and cape”,译文三通过“fisherman”这一职业代替原文中的渔翁装扮。前两个译本均以较为贴近原文现实世界的表达来描绘读者的认知世界,而译文三则采用贴近读者现实世界的表达来刻画读者的认知世界。“蓑笠”所具有的文化特点,拉开了源语言与目的语读者间的距离,使得“现实世界”与“认知世界”出现了多样化的可能。“江雪”作为全诗主题,传递出诗人寒冬冒雪江边独钓的清冷与悲凉,借江雪之极寒表达诗人所处政治局势之不容乐观。译文一译作“river-snow”,译文二将其分别译作“waters”及“silent snow”,译文三译为“snow”。三译本虽略有不同,但均以“雪”为主线,以诗人与译者、读者对于“雪”的相似认知传达诗歌主题。

四、结语

全球化大势所趋,然而生活在同一个国际村庄里的各国人民,讲的却是不同的语言[12]360。作者、译者、读者作为认知主体,受不同语言文化及体验影响,对原文本持有不同的现实世界及认知世界。由是,译者们需要了解并尽量传达原文的客观世界及作者的认知世界,以期为目的语读者刻画出最为适切的现实世界与认知世界,来达到最好的沟通效果。首先,译者应该注重自身文化方面的修养,加强文化多样性的学习;注重培养多元化思维模式,以文化为背景,历史为前提,将提高自身知识储备以及文化素质作为必要任务。其次,以向读者展现原文原汁原味,即“两个世界”为终极目标,多种翻译策略并用,结合多种方法力求为不同的读者展现最完美的翻译。最后,译者应该培养独立自主的判断意识,以便在认知世界难免出现偏差时有能力做出取舍以减少翻译偏误。翻译过程中难免有难译、不可译现象的出现,这就要求译者以翻译的“两个世界”为理论基础,将读者的体验与认知作为重心,以达到客观世界与认知世界的适当重现。译者在翻译中对于客观世界和认知世界的注意力应不亚于翻译的过程,以求尽力为不同的读者再现原文所描绘的客观世界以及作者的认知世界。个人的不同体验导致了认知的不同,在全球化这样一个时代背景下,多元化已成为发展的一大趋势,翻译对于客观世界以及认知世界的关注从根本上解释了“一千个人心中有一千个哈姆雷特”的问题,也将从根本上提高翻译的质量与效率。