手法整复可调式外固定支具治疗第5掌骨颈骨折临床研究*

2019-03-28王志勇董林魏国俊雷宁波邢涛徐玉德

王志勇 董林 魏国俊 雷宁波 邢涛 徐玉德

(甘肃省中医院整复骨科 兰州730050)

第5掌骨颈骨折又名“拳击骨折”,多因握拳状态第5掌骨头受传达暴力所致,青年人多发,该群体对治疗后的功能和美观要求更高。随着骨科手术技术和材料的发展,手术治疗成为治疗第5掌骨颈骨折的一种有效方法,传统的手法复位外固定治疗仍然是一种切实有效可行的治疗方法,该方法操作简单,疗效可靠。但也有文献报道,长期外固定患肢,易导致患侧指间关节痉挛,甚至遗留屈曲畸形,突出部位的皮肤组织受到长期压迫也会导致血液循环障碍或缺血性坏死[1]。本研究对传统的握指绷带外固定方式进行改良,并与克氏针内固定的疗效进行了比较。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2014年1月~2017年6月我院收治的54例第5掌骨颈骨折患者作为研究对象,随机分为A组和B组,每组27例。其中男45例,女9例;优势侧手49例,非优势侧手5例;年龄18~52岁,平均年龄(34.6±4.5)岁;伤后就诊时间 1~24 h;均为闭合性损伤。A组男22例,女5例;优势侧手25例,非优势侧手2例;年龄16~53岁,平均年龄(35.10±4.5)岁。B组男23例,女4例;优势侧手24例,非优势侧手3例;年龄18~50岁,平均年龄(34.10±4.0)岁。两组一般资料相比较,差异无统计学意义,P>0.05,具有可比性。

1.2 治疗方法

1.2.1 A组 采用闭合复位克氏针内固定。给予神经阻滞麻醉和局部浸润;在C臂机透视下,牵引小指,术者拇指用指腹顺着患者第5掌骨及近节指骨向远端推移,按压摇摆复位,复位满意后,用2枚2.0 mm克氏针自第5掌骨头两侧的后髁间窝交叉置入并固定;透视骨折端对位对线良好后,以无菌辅料包扎;术后用短臂石膏制动2周;术后当天即指导患者行指间关节屈伸活动;术后定期复查X线片,6~8周后根据骨折恢复情况去除克氏针,并指导患者进行手功能锻炼。

1.2.2 B组 采用闭合复位可调式外固定带掌指关节屈曲位固定。准备支具、棉垫,将患肢置入改良塑性后的掌骨矫形支具中,患者端坐位,掌心向下;术者一手固定患者第5掌骨近端,另一手拇指顺着第5掌骨轻度牵引并触摸骨折断端,其余四指紧握小指,食指屈曲垫于第5掌骨颈掌侧面向背侧推挤,同时屈曲患者小指至90°,骨折远端掌侧面、近端背侧面放置叠好的压垫维持该位置,并用外固定带约束患指;2周时,去除小指约束带,维持掌骨固定带,并行小指主动屈伸功能锻炼;4~6周后,根据X线片结果去除所有外固定并继续功能锻炼。

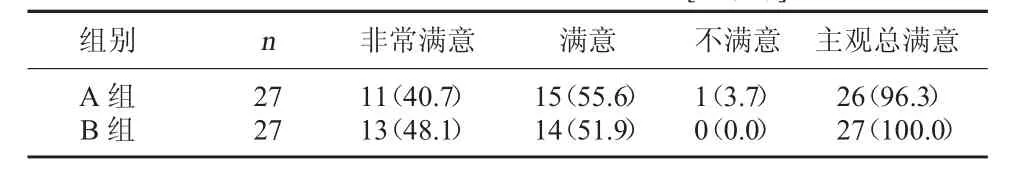

1.3 观察指标 (1)末次随访时,采用关节活动量角器测量关节活动度(ROM),范围0°~90°,以完全伸直为0°;(2)患者主观满意度评价,包括非常满意、满意和不满意,评价患者治疗后对外观、活动度和主观感受的满意程度,主观满意度=(非常满意例数+满意例数)/总例数×100%;(3)观察治疗过程中两组的并发症发生情况。

1.4 统计学处理 数据处理采用SPSS17.0统计学软件,计数资料采用χ2检验,计量资料以s)表示,采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者第5掌指关节ROM值比较 两组患者第5掌指关节ROM值相比较,差异无统计学意义,P>0.05。表示两组患者治疗后关节活动恢复效果相当。见表1。

表1 两组患者第5掌指关节ROM值比较(°,

表1 两组患者第5掌指关节ROM值比较(°,

组别 n 伸直ROM 屈曲ROM A组B组P 27 27 2.96±1.99 3.22±1.87 0.632 80.04±6.31 80.37±7.14 0.851

2.2 两组患者主观满意度评价比较 两组的主观满意度相比较,差异无统计学意义,P>0.05。见表2。

表2 两组患者主观满意度评价比较[例(%)]

2.3 两组随访情况及并发症发生情况比较 两组54例患者均获得4~10个月随访,平均随访时间(5.4±2.6)个月;A组术后2周移除石膏,手术后6~8周均拔除克氏针,出现1例针孔感染,拔除克氏针后换药顺利愈合,其余无并发症;B组2周时去除第5指骨的约束带,行功能锻炼,4~6周时,根据X线片情况去除固定装置。两组均未出现骨不愈合、皮肤坏死等并发症。

3 讨论

第5掌骨颈骨折是常见的一种手部骨折,受伤机制主要是握拳状态下暴力作用于第5掌骨头颈部造成骨折,故而又名“拳击骨折”。由于掌骨颈伸直位时近节指骨可以遮掩和保护而使其少承受纵向暴力,骨折后断端受骨间肌与蚓状肌的牵拉向背侧成角,掌骨头可向掌侧旋转,又因手背伸肌腱的牵拉作用使得近节指骨向背侧脱位,造成掌指关节过伸状态。龚骏等[2]认为,不超过30°者,可行成角保守治疗;超过30°者,成角则需要外科治疗。Gausepohl等[3~4]认为,第2与第5掌骨是手部的支架,必须稳定,成角>30°时,会影响小指抓握反应和主动运动功能;他们认为掌骨成角可接受的限值是15°,即使成角仅15°,亦可同时出现代偿性掌指关节的过度伸展和近端指间关节(PIP)伸肌延缓,使手指出现伪爪畸形症状。随着人们生活水平的提高,尤其是生活工作模式的改变,精细操作、计算机键盘等都要求第5掌骨颈骨折治疗有正确的复位和合理有效的固定,未能及时恰当地处理,则影响较大。

掌骨颈骨折因其受伤原因,骨折移位主要表现为背侧成角,很少出现侧方移位,故对于掌骨颈骨折的复位主要是矫正掌骨远端的背侧成角即可,常用双90°复位法。因掌骨颈骨折后骨折背侧铰链装置损坏,掌指关节伸直位时,侧副韧带会松弛,难以维持掌骨头的稳定。因此,复位时应先将掌指关节屈曲至90°,通过紧张掌指关节侧副韧带来稳定和控制移位的掌骨头,然后,术者用一手拇指按压骨折近端背侧,另一手将近节指骨向背侧推挤,用指骨基底部将掌屈的掌骨头推托回原位,使骨折复位并维持复位状态。通常的固定方法有夹板外固定、绷带屈曲位外固定、微型钢板内固定、克氏针固定和髓内针固定等,其中夹板外固定和绷带屈曲位外固定是临床常用的闭合治疗方法[5]。但是,传统夹板和绷带外固定由于需要长时间的手指制动和对软组织的压迫,使得手指血运不良,关节粘连,甚至出现局部压疮、皮肤坏死等后遗症,是该治疗方案的缺点。近年来,手术治疗交叉克氏针固定方法也多有报道,且疗效良好。明立功等[6]采用交叉支撑固定治疗第5掌骨颈骨折具有操作简便、固定可靠、创伤小和对掌指关节干扰小的优点,有利于术后手功能恢复。

由于握指绷带、夹板和石膏等传统外固定传治疗方式存在弊端,笔者对外固定装置进行了改良,该支具简单易操作,靠近皮肤侧采用软性材料防止压疮,并可在2周时仅去除对小指的屈曲固定,使其恢复活动功能,而且能够继续维持对第5掌骨颈部的固定,兼顾固定与功能恢复。与克氏针固定相比较,虽然最终治疗结果满意度相当,但最初选择时,患者更趋向于接受可调式支具固定。2周时,骨折端的血肿机化完成,形成相对稳定的纤维连接,骨折发生再移位的可能性减小,此时通过调节固定模式,将绝对稳定的固定模式改为相对稳定模式,可较早地恢复关节的部分功能,减少后期关节粘连等后遗症。克氏针固定组虽然能够提供可靠的固定,并提供早期的功能恢复,但毕竟是有创操作,易导致肌腱损伤、关节和韧带粘连,影响掌指关节功能的恢复[7]。综上所述,可调式外固定支具可为第5掌骨颈骨折提供可靠、有效的固定,有助于早期的功能恢复,是一种有效的治疗方法。