河北省黄骅地区传统面花模子制作传承技艺的田野调查

2019-03-28孔嘉悦

孔嘉悦

(内蒙古艺术学院,内蒙古 呼和浩特 010010)

一方水土养育一方人,同时也产生了带有本地域特色的文化,而作为渤海岸边的一颗小却璀璨的“珍珠”小城——黄骅,由于其独特的地理位置,也孕育出其特色的地域文化。黄骅处于华北地台,新华夏构造体系北东向断裂带的黄骅坳陷区。境内经过3次大的海陆演变过程,加之古黄河水长时间在这里入海,海相、湖相沉积造就了内陆平原地貌和海岸地貌特征。

黄骅位于渤海西岸,属于温带季风气候,略显海洋性气候特征。全境地势低洼平坦,淡水资源贫乏,土质盐渍,不利农耕。[1](63)在这种沿海地貌下,所产生的地域文化自然有其不同于内陆地区的特殊文化。比如黄骅渔鼓,初为渔民自娱自乐的一种艺术形式,后汲取当地民间歌曲的营养和精华,不断丰富完善,演变为节奏明快、曲调舒畅,极具浓郁乡土气息的独特曲种;又如渤海渔村剪纸,其创作者是渔村中的妇女,它是保佑嫖风打浪的亲人们平安归来的精神寄托,生动形象地记录渔民的理想和追求。除此之外,黄骅还有海盐等海洋文化。但在我的印象中,始终认为面花模子文化才能代表黄骅的“小城印象”。

一、河北省黄骅地区面花模子的历史渊源

黄骅面花模子雕刻技艺,俗称“刻花模子”,是河北省黄骅市杨二庄高官庄村高姓族人世代沿袭下来的手工工艺,是当地传统面食—“面花”的制作工具。它的流传同其他的民间艺术一样,都与当地传统的民俗文化紧密相连。高官庄村老人回忆:“这项雕刻手艺流传了将近150多年了,只有高家人自己一代一代地传下去”。

面花模子雕刻手艺可以上溯到永乐年间。据相关资料记载,当时有一群穷苦的山西人迁徙至黄骅,并在这里繁衍生息。黄骅地区由于沿海,其盐碱土质造成当地粮食产量低下,面粉显得更为珍贵。逢年过节,祭拜神灵祖先,人们拿不出像样的贡品,因此拿出平时舍不得吃的面粉,用模子磕出鱼、桃、福寿等形状的面花作为贡品,敬奉祖先神灵,祈求来年生活美满幸福。

还有一种流传下来的说法是:当时面粉珍贵,平时人们舍不得吃,每年只有到了大年才稍加改善。家人团聚,做成福寿、石榴等象征吉利图案的面花,送给亲戚朋友,图个吉利,久而久之成为了当地人的一种风俗习惯。

这一传统手工形态的传承,是与传统的自然经济的产物,也是与特定环境相适应的智慧的体现,与当地人民的生活密切相关。[2]伴随着这一习俗的盛行,出现了专门制作面花模子的手工艺人,这些民间艺人堪称能工巧匠,他们极大地丰富了面花的审美性和艺术内涵。当地人家每逢过年过节,儿女大婚,都会端上一盘热腾腾的面花。这些热腾腾面花蕴含着当地人们对美好生活的向往和期盼,期待风调雨顺,子孙满堂,幸福美满。浓浓的思念和祝福就通过面花传达出来。面花承载着黄骅人民的心理感情和文化内涵,强化了当地的文化特色。

二、制作流程及传承现状调查

(一)制作过程

黄骅面花模子选用材质细腻、纹理密致的木头为原料,经选料、刨板、画外壳、凿形状、截板、修壳、挖膛、刻花、净板等工序制作完成。

1.选料。黄骅面花模子选用东北兴安岭的柳椴木。因为柳椴木具有细腻柔韧等优点,是制作食物用具的最佳选择。先将柳椴木加工成厚度约为35mm的板材,用木条间隔,在室外自然晾晒,其间翻动木板,使之晾晒均匀,待木板完全晾干后,截掉晒裂的两端,剔除木板中的节子等杂质,移至室内存放备用。

2.刨板。将备用的木板先用锯截成长宽适宜的板材,再用刨子刨掉木板上的尘土和锯毛。

3.画外壳。根据板材的长度和宽度选取雕刻的花样,将面花外壳纸样放在木板上,依样画出外壳(见下图1,画外壳,2018年2月10日笔者于高殿华家中拍摄)

4.凿形状。把画好外壳的木板固定在长凳上,然后用斧子、凿子以及平铲等工具沿着外壳内侧剔出深约10mm的凹膛(见下图2凿形状,2018年2月10日笔者于高殿华家中拍摄)。

5.截板。把凿好形状的木板根据需要截成包含一个或两个花样的短木板。

图1.画外壳

图2.凿形状

6.修壳。按照花样弯曲程度,用大小不同的半圆铲去掉外壳多余部分,再用半圆勺形抢铲剔除内壳多余部分。

7.挖膛。在外壳内侧已剔出深约10mm凹膛的基础上,使用半圆勺形抢铲沿着花样纹路继续向下深挖10mm左右,以形成的凹膛光滑、无毛刺为标准。

8.刻花。这一过程是整个雕刻的核心,无固定样式,均凭作者对生活的领悟,凭借艺术想象、灵感和直觉,进行独创的艺术构思,随感而作,一气呵成。

9.净板。是整个雕刻的扫尾过程。用小刨子细刮花模的外壳,再用细砂布打磨花模的内壳残渣,最后用毛刷将内壳中残留的木屑清除。

(二)雕刻工艺

黄骅面花模子雕刻工具近30余种,均由第四代传人高殿华亲手打制(见图3,雕刻工具,2018年2月10日笔者于高殿华家中拍摄),按种类及大小型号分为:

1.斜刀。(大、中、小三种)雕刻花样及边框。

图3.雕刻工具

2.圆铲。(直径0.2 cm~4 cm共13种)用于雕刻花瓣、叶、鱼、鸟眼睛等。

3.半圆勺形抢铲(直径0.7 cm~2.5cm共4种)用于花样膛底抢成凹形。

4.平铲。用于凿花样外壳。

5.锯、斧子、锤子。用于截木料、凿外壳、砸花样。

6.砂布、毛刷。花样完成后,用于打磨残痕、残渣。

斜刀、圆铲、半圆勺形抢铲、平铲等雕刻工具均由第四代传人高殿华发明并亲手打制而成。

黄骅面花模子雕刻主要采用阴刻(凹刻、挖膛)技艺,十厘米见方的模子,其尺寸就决定着雕刻形象必须做到精简概括,这就需要采用夸张和抽象的手法才表现造型形象。黄骅面花模子选用材质细腻、纹理密致的木头为原料进行雕刻,其间用的直刻、斜刻、平抢、转刻等多种雕刻刀法,并通过高度概括的夸张手法,雕刻出各种形式的流线,如垂直线、水平线、斜线、弧线等。[3]

面花模子从选料到完成,都是经民间艺人一手设计制作完成,这些民间艺人不仅要具有木工的经验技术,更重要的是要具备一定的审美与创作能力,这无疑对他们提出的巨大挑战。面花模子起初的使用功能到今天,它的审美性更为人们所推崇,加之现在的科学技术发达,这种既费时又费力的纯手工技艺已逐渐淡出人们的视线。虽然黄骅面花模子雕刻已有近150年的发展史,但至今仍在家庭作坊中传承(传统手工艺一般都依托小农经济,在形成家庭作坊式的生产方式与规模,并依据农事节令的安排在农闲时进行),[4]技艺娴熟者已不足10人。

(三)构图技巧

受到面花模子小尺寸的限制,所以民间艺人要以“取一而舍万千,明一而现万里”[5](15)的大胆想象和处理。采用对称、均衡和对比的构图形式,在制作过程中既要考虑到整个画面的和谐、完美、统一,又要思考面团制作的效果。根据题材内容合理地设计图形,做到画面美观又充实,最终使做出的面花也饱满而富有生气。

在层次上多采用线的造型来处理虚实主次关系。“线”的意义在《美的历程》中就提及,李泽厚先生称之为“有意味的形式”,认为其是“活生生的流动的、富有生命暗示和表现力量的美”。[6](13)雕刻艺人根据自己的以往经验,灵活运用刻刀使线条充满活力,充满整个画面。所有说,这项艺术承载着民间艺人丰富想象力和高超的艺术表现力。

(四)传承与保护

黄骅面花模子雕刻技艺,以家庭作坊的形式传承下来,这项技艺由村里的高姓人创造并世代沿袭,能够追忆的年代距今约有150多年。

据高官庄村最年长的老人高兴林述说:高殿华的祖上世代木匠,其曾祖父高东洋,八、九岁便随其父学习木匠手艺,心灵手巧,因当地习俗盛行面花制作,便潜心研究面花模子。高东洋将鱼、鸟、桃等寓意吉祥的物体,抽象为面花图案,

凹刻在木板上,供当地人制作面花使用。而后的百余年中,他的传人继承和发展了这项手艺,至高殿华的伯父高文忠这一代,黄骅面花模子已是家喻户晓,被方圆几里的人家收藏或使用。

由于高殿华的伯父高文忠无儿无女,所以高殿华自小跟随伯父学习雕刻手艺,15岁初中毕业后,便开始在村里的木工厂工作,最初只是在家具上练习雕刻花纹、图案,当时工具单一,只有小斜刀和小圆铲。工厂解散后,高殿华潜心学习祖上传承的手艺。他在选料、图案、工序及雕刻工具和雕刻技法等方面潜心研究,自制工具30余种,图案花样发展到150多种。作品更加鲜活生动,贴合现代生活。

黄骅面花模子雕刻技艺已申遗成功。目前,正由高殿华夫妻默默传承着。(见图5,河北省黄骅地区面花模子第四代传承人高殿华,图6,河北省黄骅地区面花模子第五代传承人李淑华,2018年2月10日笔者于高殿华家中拍摄)。

图4.第四代传承人高殿华

经过高殿华30多年的努力探索,雕刻工具扩充至30余种,图案花样也由开始的几种简单图案发展到150多种。面花模子兼具使用功能与审美收藏功能于一身,受到周边地区的广泛欢迎。

图6.笔者(左)与李淑华

这项古老技艺传承至今,受到周边地区的广泛好评,为了区分自家手艺,高殿华夫妇创立“双印”品牌,并在家开设“双印坊”,在“双印坊”,高殿华夫妇不断地改革创新。有了商标后,判断模子是不是出自高殿华之手就一目了然了。据说:“双印”本是高殿华的小名。

高殿华并不仅仅将面花模子当做简单的制面花工具,而把它当做一件艺术品,所以不论是雕刻技艺还是精细程度,都远超从前。正如高殿华自己说,“好的模子作品应该能够打动人,富于表现力和感染力。”此外,高殿华根据经验将之前单一的雕刻工具丰富至10大类30余种,例如斜刀、圆铲、半圆勺形抢铲、平铲等雕刻工具,借助这些工具,雕刻的形象更加活灵活现了。

得益于面花模子的申遗成功,传承人高殿华也随之有了名气,周围人都觉得高殿华要发财了。像大多民间艺术一样,其看似光鲜的背后,却也充满许多不为人知的艰难。这种滋味,只有手工艺人才能知道。

在此次田野考察中,笔者看到高殿华夫妇还住着土胚房,窗户上还保存着纸糊木条窗户。此景远远出乎笔者想象,据说这是高殿华夫妇的全部家当,不禁感到一丝凄凉。在聊天中高殿华叹息:柳段木紧缺,产地遥远,纯手工的模子利润很低,挣的钱远没有大家想象的多。

为了使这项技艺传承下去,高殿华夫妇可谓绞尽脑汁。他们曾试图招收学员,免费教授模子雕刻技艺,但效果并不乐观(见图7,高殿华夫妇与学员,2018年2月10日笔者于黄骅市文化馆非遗办公室拍摄)。“面花模子雕刻技艺作为一大特色工艺,有着非常广阔的发展前景。作为传统工艺,我们也有义务把它传承下去并发扬光大。”望着桌子上的成品,高殿华眼中透出了满满的憧憬与期待。

图7.高殿华夫妇与学员

三、黄骅面花模子的文化内涵分析

面花模子的花样造型大多取材于当地农村生活,多以寓意吉祥、富贵、喜庆的动植物为代表,像鸡、鱼、寿桃、石榴、小鸟、小鹿、十二生肖等。

黄骅面花模子雕刻技艺的传承人高殿华对自己的作品概括为:金牛送福福临门,百兽贺喜喜满堂;鸟语花香绕洞房,彩蝶飞舞闹新郎;玉兔进门来贺喜,金蟾恭贺高歌扬;十二生肖送福忙,龙飞凤舞呈吉祥;选择良辰最吉利,百果上桌贵宾旺;麒麟进门来送子,幸福美满代代强。

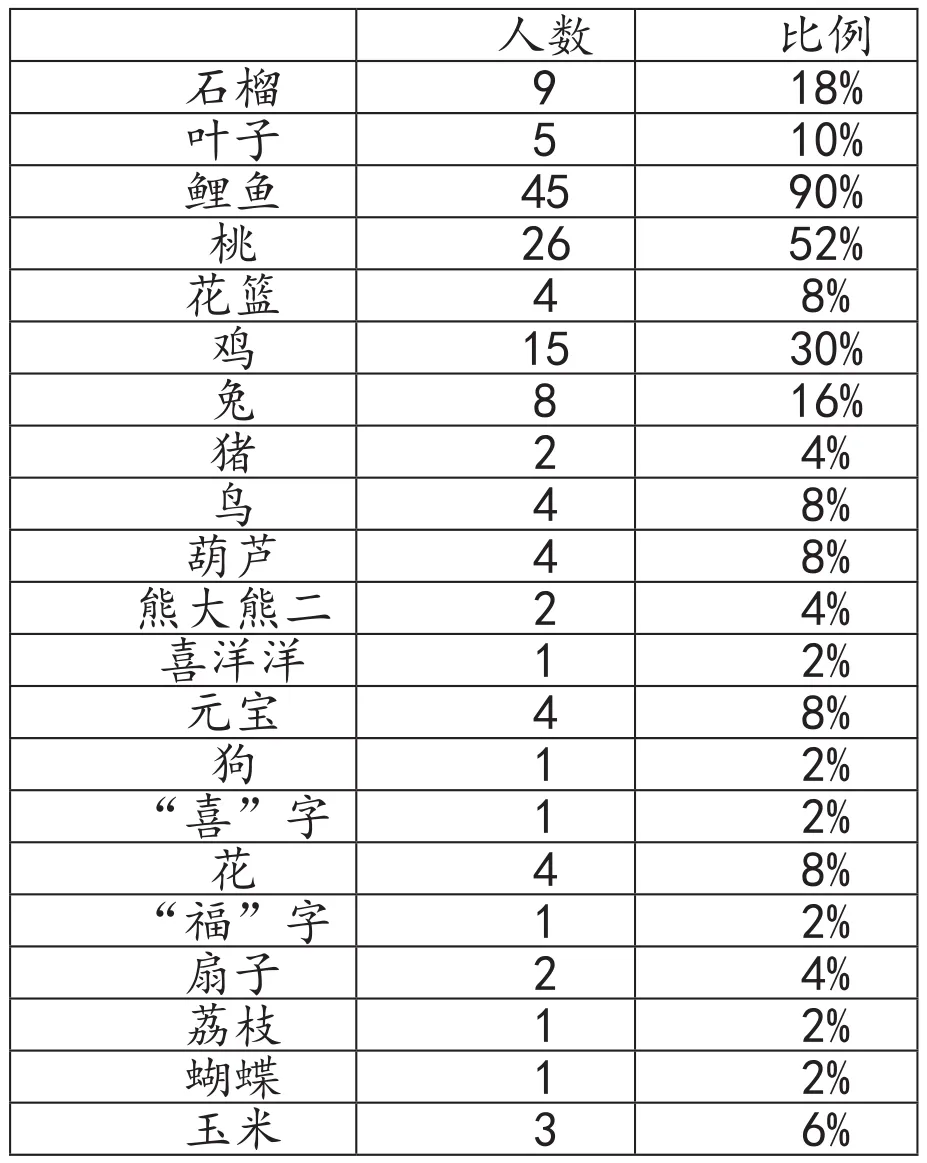

为了更好地了解黄骅面花文化的状况并更好地发展我们的面花文化,我采用问卷调查的方式,问卷涉及黄骅市民对面花文化的了解情况以及面花文化的发展状况等。由于本次调查的被调查者多为路上往来的行人,所以我认为资料显示的结论具有一定的客观性。本次调查问卷发放50份,基本上全部收回。如下表格:

问题1:您有做过面花的经历吗?

有 没有人数 45 5所占比例 90% 10%

问题2:您是否能写出几个知道的制作面花的模子的样式?

问题3:您多在怎样的场合中见到面花?

人数 比例春节 48 96%婚宴 41 82%葬礼 6 12%寿宴 5 10%平常家宴 18 36%走亲访友中 18 36%

问题4:您认为面花的寓意所在包括?

4)订制协议书、协议书附图。按照制定好的模板编制协议书、协议书附图,并录入相关成果表。成果表包括界桩登记表、界桩成果表、界址点成果表和三交点成果表等。

人数 比例作为贡品祭拜祖先27 54%祈求幸福吉祥46 92%蕴含亲情 35 70%传递幸福 38 76%

经过上面几个问题的答案数据及比例分析,我们可以看出有九成的被调查者有过做面花的经历,所以我们可以推测制作面花的活动还常常出现在黄骅人的生活中,并没有脱离。

通过问题二,我们可以看出面花的样式繁多,且形象生动的动物形象和代表丰收吉祥的形象最为多见,如鲤鱼、桃子等,更令人惊喜的是还有熊大熊二、喜羊羊等人们喜闻乐见的最新动画形象,代表着面花文化的与时俱进。

问题三可以展示出面花多出现的场合。春节与婚宴,作为丰收团圆与喜庆团聚的两个重要日子,凝聚着黄骅人祝福与希望的面花便成了此时必不可少的食物。在黄骅的一些农村地区,一家有喜事要做面花,一个村子的人都会主动去帮忙,所以,一个小小的面花经过多双手的揉捏而饱含了祝福和喜悦。而在春节、元宵节等节日时的走亲访友中也不难看到面花的“身影”,黄骅人将祝福都揉进精心制作 的面花之中,然后送给自己的亲戚朋友、左邻右舍以表达自己的心意。就连平时的家宴,黄骅人也会做一些面花置于饭桌之上。不得不说,面花是黄骅人饭桌上的一部分,更是黄骅人生活的一部分。

通过问题四,面花的寓意已经不用多言,它是贡品,更是祈求幸福吉祥,蕴含亲情,传递祝福的“吉祥物”。

众所周知,民间艺术的取材讲究“有图必有意,有意必吉祥”。[7]黄骅面花模子取材也一样,表达出当地人民对幸福生活的期待和向往,蕴含着丰富的内涵。但我们从调查中不难看出,“只要生活中可以触及的都可以出现在民间艺术家创作的造型中,充分体现出艺术来源于生活的特质”。[8](29)笔者将其分为三类::

首先是丰稔物阜类。劳动人民最渴望的就是生活富裕,可以说这是我国众多民间艺术中呈现最多的主题之一。在传统农耕社会,人们对丰富的理解首先来自于粮食。

生活富裕首先就是财富上的满足,如我们常见的财神爷、摇钱树等形象。

“鱼”在民间艺术中始终占据着不可替代的地位。鱼已不单单是人们生活中的食物,它被赋予了更深层级的意义:首先,鱼的繁殖能力超强,人们都期待多子多福;其次,“鱼”和“余”同音,劳动人民都期盼年年有余。由此可见,“鱼”成为劳动人民运用最多的主题。

其次是祈福添寿类。《礼记·祭统》中说“顺遂齐备是福”;[9](23)《韩非子·解老》说“全、寿、富、贵之谓福”;[10](309)《道德说》说“平安与富裕就是福”。[11](318)随着时代发展,各种新兴造型接踵而来,但“福”字所蕴含的吉祥含义并没有被百姓忘记,相反地,赋予其更多的造型。

祈福是古往今来人们的向往之一,而福在面花文化中最直接的表现就是“福”字造型。仅在黄骅地区,就能找出各式各样的“福”字面花不下30种,包括各种书体“福”字的变化已经字与图案的结合等等。

此外,“寿”这一主题也比较常见,在黄骅面文化中,多采用“寿”字和寿星老的造型来表现这一主题,或结合仙桃、龟、鹤等象征长寿的形象进行设计,为家中老人求得健康长寿(见图8,“寿”字面花,2018年2月10日笔者于面花制作作坊拍摄)。

图8.“寿”字面花

再次是生殖繁衍类。古代社会一直将婚嫁与生子视为人生大事。生殖崇拜也是众多民间艺术和民间活动所重视的主题。

鱼在古代被视为一个非常重要的图腾,人们习惯用鱼来象征男人,而形容女子常用藕,“藕复萌芽,辗转生生,造化不息”。在民间美术中,我们常能看见“鱼莲戏”“鱼穿莲”等主题,这些无疑是对男女交合、祈求多子多福的现实生活写照。

图9.“鱼之有余”等面花

综上所述,黄骅面花模子或借用自然界生物所具有的某种约定俗成的民俗含义,例如桃之长寿、鱼之有余、蝙蝠之福等,(见图9,鱼之有余等面花图案,2018年2月10日笔者于黄骅市文化馆非遗办公室拍摄)通过夸张抽象设计出象征美好的图案;或通过谐音来图个吉利,这都充分表现出民间劳动人民对美好生活的向往,也使得这项民间艺术充满勃勃生机。

四、艺术价值及存在的问题

河北省黄骅面花模子雕刻采用阴刻(凹刻、挖膛)技艺,将艺术想象的合理性和艺术表现自身形成逻辑上的和谐统一。采用象征、变形、夸张等多种艺术表现手法,结合运用直刻、斜刻、平抢、转刻等多种雕刻刀法,将当地民众生活情趣、爱好和追求表现得淋漓尽致,具有鲜明的主观色彩,又具时代、民族特征。黄骅面花模子表现形式臻于完美,极富表现力和感染力,具有较强的艺术观赏价值和收藏价值。

其历史文化价值尤为凸显。黄骅面花模子雕刻技艺是民俗文化的历史积淀。千百年来淳朴的民风、民俗潜移默化地造就了雕刻艺人独到的审美理念,在这种审美理想、审美情感的推动下,面花模子将人们的内心世界投射到现实生活,化作可供人们欣赏的外在审美对象,堪称民俗文化的一枝奇葩。

其社会经济价值也不容忽视。黄骅面花模子既是可供人鉴赏的艺术作品,同时又是当地民俗活动—面花制作的必备工具,集艺术鉴赏性与功能实用性于一身,随着现代通信网络技术的日益普及,黄骅面花模子雕刻技艺作为民俗文化的一枝奇葩,正从小乡村步入大都市,逐渐融入现代人的生活。

现在黄骅面花模子雕刻技艺不仅在黄骅市及周边县市享有盛誉,而且产品已远销北京、天津、山东、陕西、内蒙古、云南及东北三省。随着黄骅面花模子声名远播,预约订购者络绎不绝,海外客商也纷纷慕名而来,巨大的市场需求,蕴藏着无限商机。对黄骅面花模子雕刻技艺的保护和发掘,不断提高黄骅面花模子雕刻技艺的社会知名度和社会影响力,在弘扬民族传统文化的同时,作为地方特色产业做大做强,必将拉动地方经济发展,取得社会和经济双重效益。

至今,黄骅面花模子雕刻工艺已累计投入资金共9万多元。这也说明,这项技艺已经收到越来越多人的关注。

虽然黄骅面花模子已经申遗成功,但在其成功的背后还应注意它所濒临的危机:如缺乏专业的美术设计人才,设计人员需要具备一定的审美观赏和绘画能力;缺乏具有一定的木工技术、雕刻技术的人才;纯手工制作,费时费力,产品利润很低,很多人不愿从事这一行业;原材料紧缺,产地遥远,价格较高;因诸多原因,虽经过150多年的发展,但学成者甚少。目前只有高官庄村6户人家,技艺熟练的不足10人等等。

黄骅面花模子这项民间传统工艺,以其自身的实用功能和审美价值,一直屹立在中华传统民间艺术之林。它不仅向我们传递着前人在生产力低下时期对美好生活的向往,也向我们展示出民间艺人独特的审美创造能力。

面花模子在长期的发展演变中,不断地贴近现实生活,逐渐形成自己独特的魅力,堪称中华民间艺术百花园中一枝璀璨的奇葩。[12]而现在随着生产力水平的提高,科技的进步,现代化正改变着人民的沟通方式,也影响着面花模子工艺的发展。而作为这枝奇葩的“拥有者”,我们应该更加爱护它,只有在新环境下不断的与时俱进,激发广大群众的热情参与,才能使它在世界上展现出更美的姿态!