试析安吉云鸿塔为文峰塔

2019-03-28刘晓

□刘晓

塔自汉代随佛教传入中国,其建筑形式和装饰艺术在漫漫历史长河中与中国元素不断融合,形成了集不同造型艺术和不同功能于一体的中国特色的塔。明清时期,科举考试讲究风水学,大建风水塔,其中相当一部分是为兴文风、兴当地读书风气而立的“文峰塔”。云鸿塔就是一个典型的实例。

云鸿塔(图1),位于浙江省安吉县孝丰镇城东社区宝塔山上。光绪版《孝丰县志》记载:“云鸿塔,县东南三里许,在山上,嘉庆丁巳年生员吴焕廷创议捐建。”[1]444该塔为八面七层、砖身木檐楼阁式实心塔,通高34.55米,由塔基、塔身、塔刹三部分组成。

塔基,用长条石砌在石灰岸上,八边形,每边长2.2米。

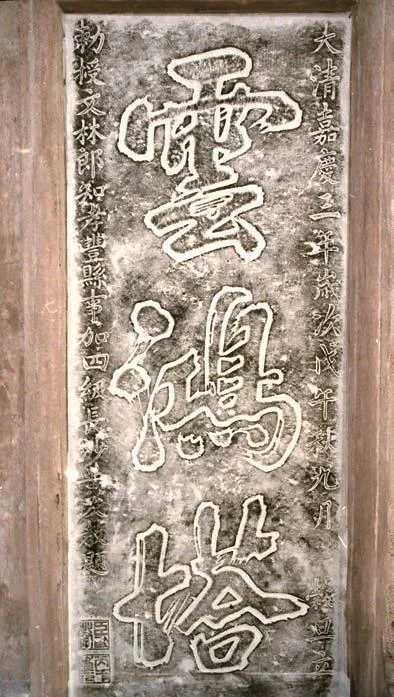

塔身(图2),设转角倚柱。一层隔面设壸门,隔面设字堂。二至六层隔面设壸门龛,隔面设字堂。七层每面设壸门龛,原壸门龛内安放着“魁星点斗”木刻造像一尊,每尊造型各有细微差别。壸门龛内,还有上大下小的方形木斗,斗座底部有“七星图”,壸门面下饰砖雕栏杆,平刻曲线纹组合,两侧望柱为兽面,顶部呈莲花状。四至七层字堂,上下饰砖雕龙形纹。四层东西两侧宿腰处,各嵌一块石碑,东面阴刻“其道大光”四个字,落款为阴刻“戊午九秋,长沙黄友教题”,下方朱文方章“臣友教”“丙午省元”;西面正中阴刻“云鸿塔”(图3)三个字,上款为“大清嘉庆三年岁戊午秋九月穀旦立”,下款为“敕授文林郎知孝丰县事加四级长沙黄友教题”,下刻印章二方,与东面相同。塔檐(图4)以木构为主,斗拱承托出檐,飞檐挑角。檐枋、檐桁相交,下附砖壁拱,转角处耍头上用挑檐枋榫卯相连接,用老角梁挑出,再用子角梁起翘,两角梁之间用千斤梢,梢头呈方形卧莲瓣状。挑檐枋上铺板瓦,筒瓦覆盖,勾头瓦上饰龙、虎、蝙蝠等图案。瓦脊上饰走兽、人物等塑像。蝴蝶形舌片滴水瓦。檐下绘有花草、动物及辟邪图案。檐角梁上挂钟形风铎,原每檐角一个,共56个。每层设平座,砖砌栏杆,与塔边数相同,每边列柱,共24柱,柱上端阴刻卷云纹。八角形攒尖顶,垂脊上塑脊兽。整座塔身用石灰抹面,墙面饰简单几何形线条。

图1 云鸿塔全貌

图2 云鸿塔塔身

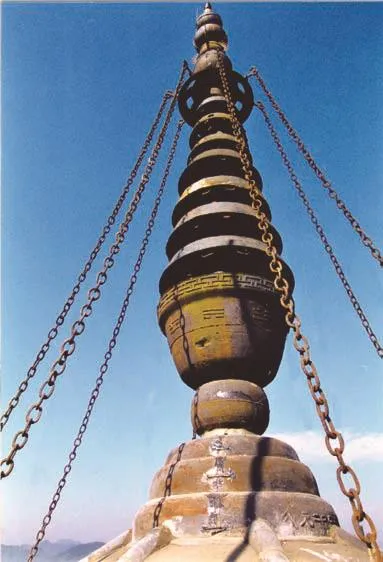

塔刹(图5),铁质,高6.6米,由多个构件组成,主要有覆钵、露盘、刹杆、相轮、华盖、圆光、宝瓶。露盘呈喇叭状,口沿外铸有八卦图,中间有朱纹“云鸿塔”,落款嘉庆五年。相轮七重,呈下大上小的锥形。华盖形似覆莲状,有八瓣莲状翘角,挂浪风索牵至檐角以固定塔刹。

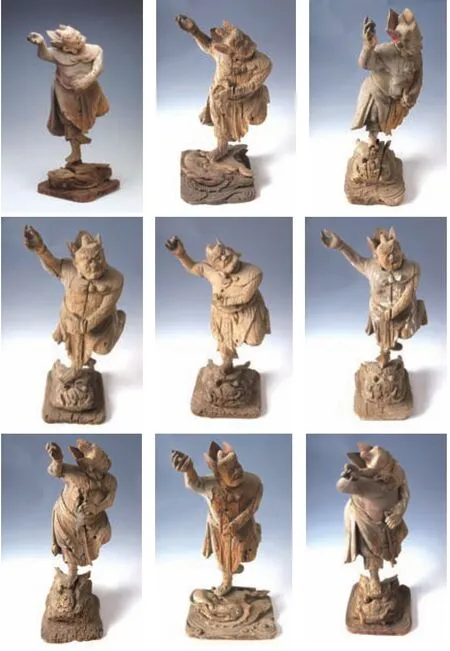

2002年,孝丰镇人民政府对该塔进行维修时,在五至七层壸门龛内发现18件魁星木雕造像(图6)。其分别位于:塔五层东南、南、西、北;塔六层东北、西北、西南、东南、南、北;塔七层西、东南、南、北、西南、西北、东北、东。造像主体为“魁星点斗”的木雕,因受风雨多年腐蚀,木质开裂,腐蚀现象较严重。魁星头上有一独耳,头发向上竖起,呈三角状,发为红色;面部轮廓饱满,两道浓眉下双眼圆睁,两耳下垂,耳上佩戴圆形耳环;赤足,左脚跷起,右脚立于鳌头之上。因腐蚀,魁星所着衣饰较为模糊,只护肩与衣结较为清晰。木雕背部皆有一外方内圆的孔,用于将木雕固定在龛内。木雕为长方形,平座。底座上端雕刻鳌头,嘴张眼凸,两角与须皆向后;底座下端外撇,四面刻有水纹。整组木雕造像生动、精致。所出造像在《云鸿塔出土的一组清代木雕造像浅议》[2]8中有详细描述。

图3 云鸿塔西面铭文“云鸿塔”

1.从云鸿塔的建造背景分析

《孝丰县志》记载,孝丰自古就非常重视辖区内学宫的建设。明弘治二年(1489年),王珣在湖州当太守时,就在“县治东二十步”建造学宫。之后,陆续进行了修缮和迁建:明嘉靖二年(1523年),孝丰知县郭治对学宫进行修缮;嘉靖十三年(1534年),孝丰当地士绅吴松捐资将学宫迁建到孝丰县城的东门;明天启三年(1623年),知县王新政对学宫进行修缮;清雍正十一年(1733年),知县黄云捐修;清乾隆四十一年(1776年),贡生吴礼培等在孝丰城东门“威凤门”重修学宫;清嘉庆丁巳年(1797年),教谕袁作圣、训导戴沅藻集邑捐资[1]268-274。学宫,作为地方官办学校,是地方的教育中心,学宫的不断修缮,反映了孝丰非常重视学习条件的改善、读书氛围的营造。

另一方面,科举神祇崇奉在当时也相当盛行,辖区内大力修建文昌阁、文昌殿、文昌庙。这在《孝丰县志》中均有记载:“文昌阁在县治东南二十步,楼五间,冀以两厢,前通定性书院,嘉庆戊寅知县范仕义由西门外徙建。”[1]218“文昌庙,在迎安门外三元宫,咸丰年间毁于兵,同治九年邑绅王景沂修建。”[1]221“文昌殿上设星君像,嘉庆己巳,教谕袁作圣、训导戴沅藻修。”[1]220并定期举行祭拜大典,“祭文昌礼岁以二月三日暨秋仲诹吉正官承祭用牛一羊一豕一登一……”[1]240文昌与魁星二神同为主管文运、仕途的科举神祇(有学者认为魁星神对文昌神具有从属性[3]91),既然如此,祭拜文昌星,魁星自然也不例外。笔者认为,这也正是云鸿塔发现魁星造像的原因所在。“晴峰朵朵面窗棂,槛外长溪荇藻青。万丈斗芒天半落,凌霄一阁祀奎星。”[1]220这是乾隆丙午年(1786年)训导王显承在《竹枝词》中描述祭拜魁星的诗句,足见科举神祇崇奉在当时早已深入人心。

图4 云鸿塔塔檐

再者,也因曾有的人文辉煌。孝丰学宫碑记中记载:“……且丰邑人才亦殊卓卓……文章驰誉则吴商、吴均;勋业巍峨则朱义丰父子、姚文僖祖孙;孝友至性则陈丞坚、施廷皎……”①孝丰学宫碑,现藏浙江省安吉县博物馆。但如周意群在《云鸿塔出土的一组清代木雕造像浅议》中所说,孝丰“清代科举相对不显”[2]17。在这样的大背景下,面对并不理想的科举现实,政府想改善它,为鼓舞士气,便建造了云鸿塔。

图5 云鸿塔塔刹

图6 云鸿塔出土魁星造像

2.从云鸿塔建造位置、发现文物及塔名分析

隋唐以来,科举制代替了州郡辟举制度和九品中正制,一般寒门庶族只要有学识,都有机会跻身统治阶层。明清时期,风水说盛行,全国各地兴建文峰塔,尤其在文风较盛的南方最为集中,江苏、浙江、安徽、湖北以及北方的山西、河南都有大量建造[4]。

“云鸿塔,县东南三里许,在山上”,云鸿塔位于当时县城东南方位,位于高山上,近南溪。高见南《相宅经纂》中记载:“凡都省府州乡村,文人不利、不发科甲者,可于甲、巽、丙、丁四字方位上择其吉地,立一文笔尖峰,只要高过别山,即发科甲。或于山上立文笔,或与平地建高截,皆为文笔峰。”[5]可见,文峰塔建造位置和方向常在城镇的甲(东偏北)、巽(东南)、丙(南偏东)、丁(南偏西)四个方位,且多立于城外山顶、山麓或城墙上,因受当地地形和水流方向的影响,最常见的方位为巽位,即东南方。云鸿塔的建造位置及布局与之完全相符。

云鸿塔壸门龛内发现18件魁星木雕造像,前已述及,魁星乃主管文运、功名之神,所谓“自古文章无凭据,但愿魁星一点斗”。传说,侍奉魁星可保高中状元,只要魁星用红笔在某一考生姓名上一点,这位考生便会榜上有名。在《巢林笔谈》中,更有“梦魁得魁”故事的记载[6]。所以,在科举时代,读书人对魁星相当崇奉,期待魁星能眷顾自己。云鸿塔发现此类造像也正因此。

从云鸿塔塔名也可见端倪。“云鸿”,原指飞行于高空中的大雁,后比喻志向远大者。唐方干《赠赵崇侍御》诗曰:“云鸿别有回翔便,应笑啁啾燕雀卑。”宋曾巩《移守江西先寄潘延之节推》诗曰:“云鸿可见眼先明,野鹿尚縻颜自忸。”可见,“云鸿”被赋予了志向高远的意思,由此我们可以感受到县令黄友教题塔名时对文人士子所寄予的厚望。

图7 清代丁云鹏所作《三教图》

3.从三教发展情况分析

有学者认为发现的魁星为道教神祇,故云鸿塔为典型的道教建筑。其实不然。其一,魁星在古代并不属道教范畴,只是在现代资料中才将魁星归属于道教神祇,正如张晓雪所言:“魁星纳入道教神灵体系,据目前掌握的资料来看,不会早于近代,更可能是现代的产物。”[3]80况且,在与魁星本身相关的文运科举方面,应与儒家关系更密切。再者,在清代,儒道佛三教的思想早已经过历史长河的洗礼,融合在一起,被普遍接受。清代丁云鹏创作的《三教图》(图7)[7]中,描绘了佛、儒、道三教创始者共坐树下相谈的场景。在现实生活中,也许这种场面是从不曾存在的,但它却体现了当时三教合流已是百姓所能接受的。统治阶级更是如此,早已将三教同时作为统治国家的工具,如:宋孝宗“以儒家治世,以佛教养心,以道教养生”,朱元璋推行儒释道三教并举的政策,等等。也正因此,笔者认为,云鸿塔中出现道教的八卦图案、象征佛教的莲花图案,佛教元素、道教元素、儒家元素并存,并非偶然现象,是历史潮流的结果,而塔的类型也并非典型的道教塔。

综上,云鸿塔当时系为振兴文风而建,是在风水说及科举制共同的推动下,与热望孝丰士人登科及第的文峰塔一样,承载了乡人对增强本土文化底蕴的希冀。