大月氏与吐火罗的关系:一个新假设

2019-03-27姚大力

姚大力

(复旦大学 历史地理研究中心,上海 200433)

一、 月氏一名的读音与起源

月氏之月应读作“肉”之说,见于乐史《太平寰宇记》卷184“大月氏”条。作者为北宋初人,咸平五年(1002)已七十余岁,经真宗特许授以旧职,“与其子黄目俱直史馆,时人荣之”。注《续资治通鉴长编》卷53,真宗咸平五年十一月壬子条。此说亦见于南宋僧释之《金壶字考》,远远晚于乐史,也许就是引自乐史书。注《金壶字考》,《说郛三种》,上海:上海古籍出版社,1988年。四库馆臣谓释之“始末未详”。《订讹类编》卷4“敖陶孙”条引“《金壶字考》云”,提及敖陶孙“尝作诗讥韩侂胄坐斥”事,可见释之不晚于南宋后期。在乐史时代,汉语声母“日”尚未演变为“儿化”音(r-),音值近于nj-,与月字的声母“疑”母(ng-)发声差别不大。所以他说月氏之月音肉,可以成立。12或13世纪之后,“日”母业已“儿化”,“日”、“疑”两声母差异变大。此后若仍沿用乐说,谓月氏当读为肉支,那就不对了。

贝利以为,月氏之名源于伊朗语词*gara-chīk,gara译言“山”,-chīk则是伊朗语中“构成各种族名的最常见后缀”;而吐火罗则源于*tu-gara,tu-译言“大”。他认为*tu-gara之所以会被用来指称讲吐火罗语的焉耆和库车人,是因为在后者支配该地区之前,它先已被伊朗语人群占据,而这个“出于他族”的地名又被此后到来的说吐火罗语的焉耆、库车人所沿用。注贝利:《和阗塞语文书》卷7,第25节(Gara),剑桥:剑桥大学出版社,1985年,第110 ~141页。榎一雄则采纳G.Haloun带假设性的拟构,认为月氏源于一个发音类似*zgudscha的名号,并进而将月氏与斯基泰(Scythai)之名相勘同。另一方面,榎一雄又引用江上波夫的见解,以为月氏与公元一世纪希腊文献里的Casia(当指昆仑山脉及昆仑山以北地域)同出一源,原义都是指于阗出产的软玉,又转而成为产地所在国家或地域的名称。榎一雄还补充说,“事实上,玉在位于古代Casia或Gutscha之地的今和田附近的有些地方就叫做gutscha,它非常接近月氏的古音,亦即*zgudscha或其他相类似的读音”。[注]榎一雄:《月氏即斯基泰人:一种假说》,《亚洲学研究:故教授榎一雄西文论著集》,东京:汲古书院,1998年,第22 ~30页。

上述两位学者的看法既皆具原创性,又都有未尽然之处。贝利虽欲将月氏和吐火罗两名号的起源都追溯到东伊朗语的gara,但事实上二者难以兼容并存。若以月氏为*gara-chīk之音写,那么在国名前再加一个“大”字,就变作*tu-gara-chīk,其音写当作“吐月氏”,或“吐火罗氏”。于是吐火罗(*tu-gara)势必成一残缺不全之称谓。而若以吐火罗当其国名,则其国民或仍可以*tu-gara称之,或可称*tu-gara-chīk,(“吐月氏”)。无论如何,月氏(*gara-chīk)之名亦必成一断缺不全之称谓。另外,贝利说塔里木盆地北缘在被吐火罗语人群占据之前曾住有伊朗语人群,看来也是非常靠不住的假说。[注]据较新近出现的另一种将月氏之月比勘为*Tokwar / *Togwar之音写的见解,月字在上古早期汉语里的读音作*nokwet,“在接近上古中期汉语的时期,声母*n随即无例外地经历了一个音变,成为*d、*t,或者*l”。也就是说,*nokwet变成了*tokwet。而后,“至迟在接近早期中古汉语的时代”,西北汉语方音中的入声收声-t“显然地已与-r和-n相合并”。*tokwet由此变为*tokwer。至于月氏之氏,则被认为是匈奴语里用于王室成员名字末尾的后缀或复合成分-ke,先被匈奴用来指称统治他们的*Togwar-ke,在月氏统治被推翻后,遂移用于单于家族成员。此一解释里包含了太多的漏洞。如果上古汉语里的声母n-后来都变成了d-、t-、l-,那么中古汉语音系里的声母n-又是从哪里生出来的?月氏之名早已出现在上古汉语书面语里,用唐五代西北方言中的入声收声-t可能已读作-l(在进入古代朝鲜语的词汇中演变为-l,而在吐蕃和回鹘语文中演变为-r),不能证明月字在两汉的收声辅音已变作-l。将月氏之氏的读音与-ke相勘同,也没有什么说服力。参见Christopher I.Beckwith:《丝路上的帝国:青铜时代至今的中央欧亚史》,普林斯顿:普林斯顿大学出版社,2009年,第380 ~383页。榎一雄赞同月氏的读音接近*zgudscha的见解。但此种奇异的拟构分明有竭力使其向斯基泰之名靠拢的嫌疑,所以才会在拟音词之首凭空加上一个辅音字母z-。从斯基泰到萨迦、塞人,再到粟特,诸词确实都以辅音s-起首。但力倡此说者之中,却无人对汉字译音何以省却首辅音z-作出令人信服的解释。[注]此说始作俑者似乎是劳费尔。他写道,“像音值多少有些波动的‘月’字之声母,便很好地表明它恰好可以用来对应中国人的听觉所不太熟悉的组合的外语音素。此说若是,则可产生两种带假定性的拟构,即月氏的读音ng’wied-di可用于记录源语中之ang’wied-di或者sgiwied-di。两者中尤以后者的可能性为大,而且它带有斯基泰-伊朗语专名的所有特征”。见B·劳费尔:《月氏或印度-斯基泰人的语言》,芝加哥:Donnelley & Sons出版公司,1917年,第12页。至于玉在今和田有些地方仍被称为gutscha,榎一雄也没有提供任何实证材料,不知道它是否即突厥语kash的讹音。

但是贝利和榎一雄的论述里又都包含着非常值得重视和加以进一步引申的灼见。贝利对吐火罗之名的词源学解释极具权威性。伊朗语gara的梵文对应词为giri/ gari。不过它与保留在英语orogeny(造山)、orography、orology等词汇中的组合成分oro-(<希腊语oros,译言山)并不同源。江上波夫和榎一雄看出月氏与Casia在语音上互相关联,也深有启发性。

汉文用月氏两字来音写的源词,既与Casia之音甚相近,应当就是Kush。月为“疑”母字。蒲立本说,伯希和认为“在中唐以前ng-一般不可能用来对译g-”。[注]蒲立本:《上古汉语的辅音系统》,潘悟云、徐文堪汉译本,北京:中华书局,1999年,第43 ~44页。据劳费尔前揭书页11注三引述沙畹、伯希和《摩尼教徒考》云,疑声母字之被普遍用于转写源语中的首辅音g-,是在唐时期。但在同页注一参引的伯希和为T·瓦特斯《玄奘印度行迹考》所写长篇书评(载《法兰西远东学院院刊》卷5,1905年)里,评论者的说法又有些不一样。在那里伯希和写道,“月”这个字在唐代的发音大致应当是ngwyet。可是现在很难知道其中的半元音w和y在该字的汉代读音里是否存在。那时“月”字的首辅音比较确定是g-,但也不能排除它是ng-的可能性。因此,如果月氏两字的读音为Get-di,那它就只可能对应于汉代读音,尽管此说带有很大的猜想成分,并且在他本人看来似乎也未必如此(见第443 ~444页)。顺便说,劳费尔名著《中国伊朗编》的汉译本,将劳氏所著《月氏或印度-斯基泰人的语言》误指为伯希和著作。见林筠因译:《中国伊朗编》,北京:商务印书馆,2001年,第74页注一。但是这个问题或可转换为:理应用“群”(g-)/“见”(k-)母汉字来音写的外来语词,能否转用“疑”母来转写,亦即“群”/“见”母与“疑”母能否相通?

疑母和见母相通,在古汉语里例证不少。如嵬(五灰切,疑母)通鬼。《荀子·非十二子》:“吾语汝学者之嵬容。”朱骏声以为嵬在这里是“怪”字的假借。[注]见王力:《古汉语字典》“嵬”字条[备考],北京:中华书局,2000年,第251页。鬲音古合切,而鹝音五历切。扢音古忽切,而仡则读鱼迄切。足见外来语词里的首辅音k-,虽然最宜于采用“见”母汉字来音写,唯若改用“疑”母字记其音,应该也是没有问题的。和田塞语用gūke-mana音写汉语“玉门”。此例或可看作g/k可与疑母汉字互相转写的一个例证。我们有理由相信,这个地名出现在和田塞语中,也许远早于现存最早的和田塞语文书写成的时代。[注]见贝利:《古代伊朗语时期和田的塞人文化》,“哥伦比亚大学伊朗学研究系列讲座”,纽约:大篷车书局,1981年,第1页。

若月氏确系Kush之音写,则氏字为何读“支”音的问题也可以落实下来了。氏有二读,承纸切(禅母,dj-,音同市)或章移切(照三,tj-,音同支)。前一个声母是全浊音,后一个则是清音;显然在这里读清音与源词的发音更接近。所以古人说氏读作“支”是正确的。

这个被其东方邻国音译为月氏的国家,迁到西方以后又被称为Kushāna。去除名词后缀-a不论,Kushāna可视为由Kush加上所有格复数-ān所构成。[注]见榎一雄:《月氏即斯基泰人:一种假说》,《亚洲学研究:故教授榎一雄西文论著集》,第22 ~30页。

那么月氏国北方的“原突厥语”人群又如何称呼它呢?据《喀什噶尔突厥语字词典》,突厥语kash有好几个同音异词,其一译言和田软玉,于阗出玉之河因此分别以Kara Kash和Uröng Kash为名,又转义为宝石、珍贵的石头等。这里有几点值得再提出来加以分疏。

首先,和田玉是一种很特殊的产品,“不用说中国,古代巴比伦和亚述遗址发现器物所用之玉,乃至从西突厥斯坦至欧洲各地散布的器物所用之玉,也都是和田所出”。[注]江上波夫主编:《中央亚细亚史》,东京:山川出版社,1987年,第378页。

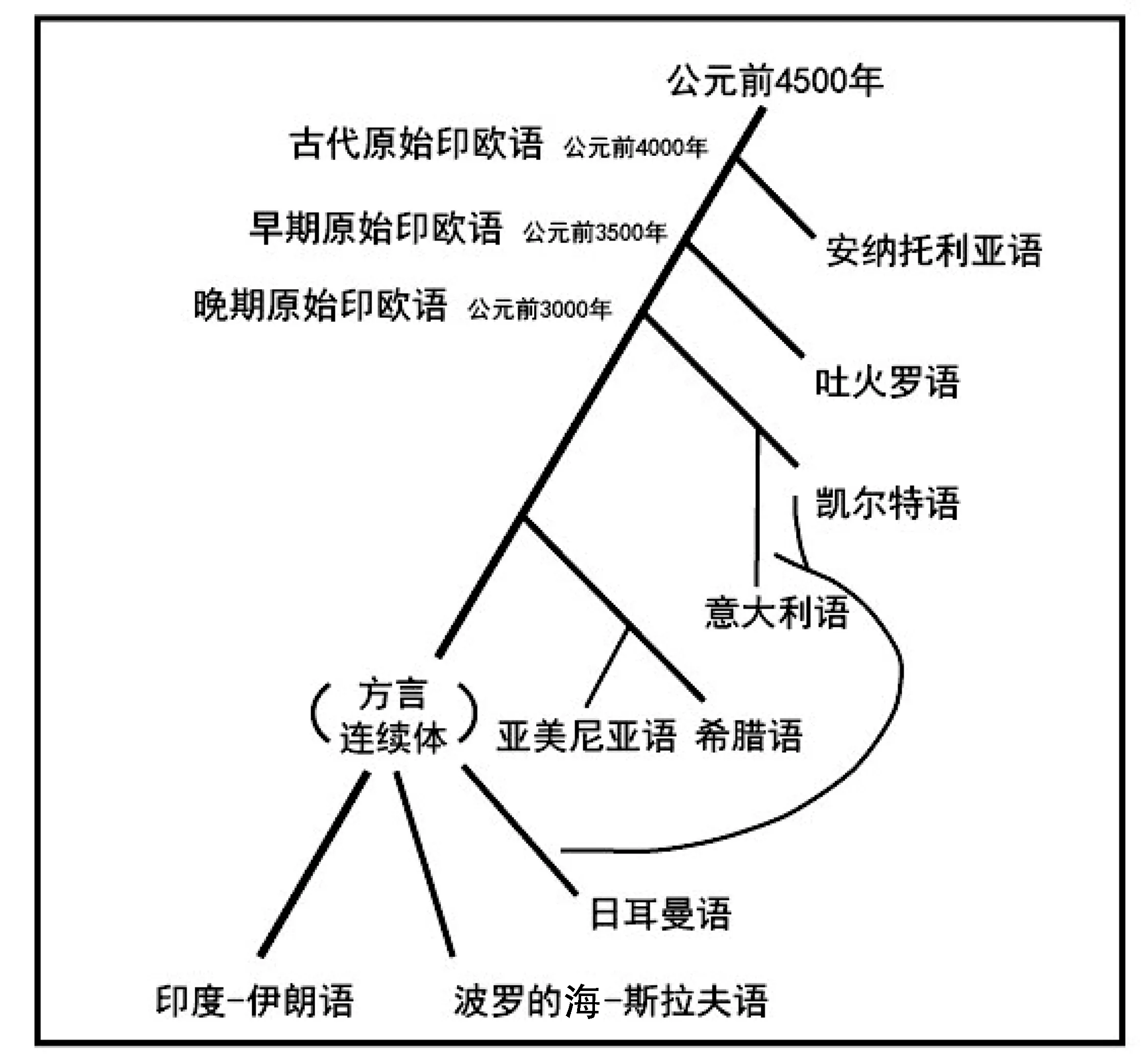

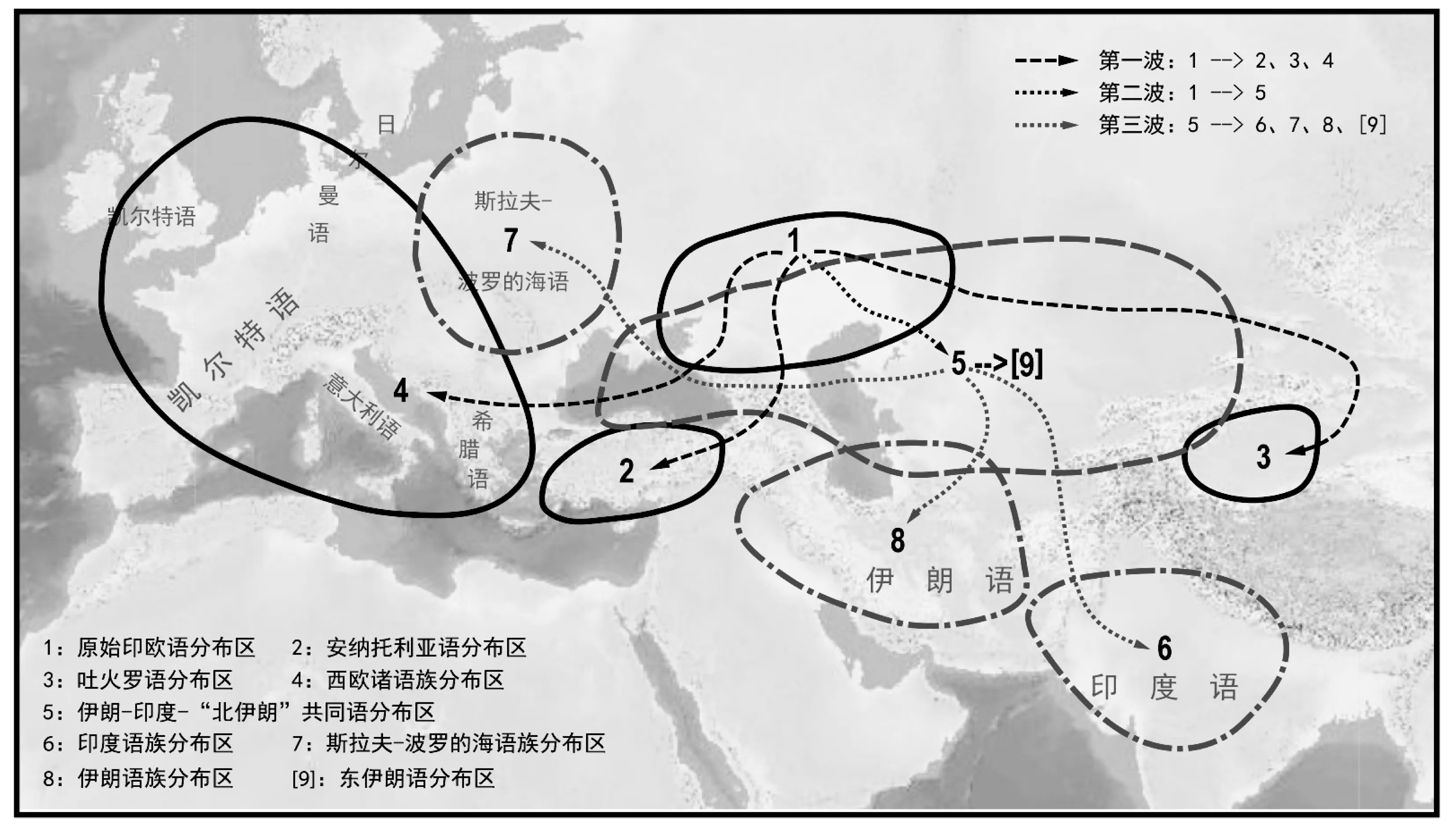

其次,突厥语里专指和田玉的词语kash,因此很可能来自于垄断这种产品输出的月氏国之国名。用月氏的国名转指从该国输出的独特物产即和田软玉,这一看法可以说是反转江上波夫和榎一雄之意而用之。按他们的见解,月氏原义指软玉而被用于转指软玉来源的国家或地域;实际情况更可能相反,不是由玉而转指玉石输出地,而是反过来以玉石输出地之名来称呼玉石;此种转移也不是发生在源于Kush之音写的月氏和Casia之名中,而是发生于Kush在突厥语里被转指软玉(kash 如果以上论述可以成立,则月氏、Kash与Kushan就共同起源于国名Kush。汉代的“姑师”或“车师”,大概也渊源于Kush。那么,它与吐火罗之间,又有什么样的关系呢? 《史记·大宛传》“始月氏居敦煌、祁连间”之语,可能引起很多误会。护雅夫曾引述和田清及榎一雄的话说,如果像南方汉人那样,把“奄有”西北蒙古、并曾压制住其东南方向上匈奴的大月氏之驻留于河西的势力看作大月氏本体,那就无法理解它又怎么能越过这么多的国家,而在中亚的阿姆河上游建立起另一个庞大政治体。换句话说,甘肃西部只是月氏最后从东方退却之处,而远不是它的全部地盘。[注]护雅夫主编:《汉与罗马》,“东西文明之交流”卷1,东京:平凡社,1979年,第185 ~186页。月氏的影响力曾远达蒙古高原西北,这可能是一个事实。更重要的是,塔里木盆地自应当也在它的势力范围之内。因此它才能垄断和田玉的出口,作为其财富的一个重要来源。“敦煌、祁连间”的地盘,对月氏来说确实是太局促了;尤其是当我们将文中的“祁连”解读为今祁连山的话。正是在这个关节点上,贝利关于吐火罗之名源于Tu-gara(the Great Mountain)的论断,其意义就变得非常重大。这座“大山脉”究竟为何?它当然不可能是今日祁连山,而只能是分隔南、北疆的天山。 汉代有两祁连。《汉书》“西域传”叙言写道,塔里木盆地“南北有大山,中央有河。……其南山东出金城(今兰州),与汉南山属焉”;而“北山在车师之北,即‘唐志’所谓西州交河县北柳谷、金沙岭等山是也”。[注]“北山”一句见《资治通鉴》卷20,“汉纪”十二,元鼎二年胡注。北山又名白山。南北山在汉代都可以叫祁连山。全祖望《祁连山考》云,元朔六年霍去病过居延攻祁连山,“斯正甘州之祁连山(即今祁连山)”;而天汉二年贰师击右贤王于祁连山,“斯正伊州(今哈密)之祁连山(即今天山东端)”。[注]《鲒埼亭集外编》卷40。 据颜师古注,祁连为匈奴语,译言天。[注]祁连何以训天,今已不明其详。唯两字的上古音可拟为gril-ren,与天字在上古汉语中的读音qhl’iin(另亦可读t-hiin)略相近。未知这是否汉人之所以将外族语中之祁连释为天的原因。诸字上古音的拟构,见郑张尚芳:《上古音系》,上海:上海教育出版社,2003年,第465、401、479页。据后人注,它在汉代的读音可以是“上夷反”、“止夷反”、“子夷反”,也有读“巨夷反”如今音的。前三种读法的声母分别为禅母(dj-)、照三(tj-)、精母(zj-),无论哪一个,似都与唐代尚保存着的该山脉的另一个名称“折罗漫”/“折罗汉”(按折的声母为照三,该名称可拟构为tjet-la-wan,其音与“折连/祁连”颇相接近)很像是同音异译,是为天山别名,在“[伊]州北一百二十里”。[注]《元和郡县志》卷40。值得注意的是,该书在提到今祁连山时,则云“在[张掖]县西南二百里”,而未将它与折罗漫山、白山相联系。看来唐人已经将天山/折罗漫山/白山与祁连山明确分判为两个地名了。无论“折罗漫”是否祁连之异译,祁连作为山名,在两汉后似已专指南祁连,而“伊州之祁连”则仍保有白山之称。上引“祁”字的最后一种读法,或许就是汉代之祁连已成一文献中之历史地名以后专用于今祁连山的读法;祁字既读若原字,即与“折罗漫/折罗汉”之名相脱钩。 现在的问题是:“始月氏居敦煌、祁连间”之语里的祁连,究竟是指的哪一座山脉?几乎可以肯定地说,它不会是南山祁连,而只能是北山祁连,也就是今天山。[注]月氏所居之祁连实为天山,已见于J.P.Mallory、V.T.Mair(梅维恒):《塔里木古尸:古代中国与神秘的来自西方的最早居民》,伦敦-纽约:Thames & Hudson公司,2000年,第58页。月氏作为一个游牧大部落,如果局限于敦煌和南祁连之间草滩有限的那片地域,确实有点不可思议。如果以天山当此祁连,上述迷惑便可迎刃而解。 这座天山,就被月氏人叫作吐火罗,即大山之谓也。月氏游牧于大山之北,其部落或当沿东端天山的北坡一直分布到今博格达山与北山之间的山坳地区。北山两侧即今吐鲁番与敦煌之所在。这两个地名很可能起源于同一个东伊朗语词druvāna(或者也可能是经压缩的druva-pāna),译言“坚固的城堡”[注]贝利:《和田塞语文书》卷7,第23节(Ttūlīsa),第100页。按,上古汉语里带-r收声的字,在中古汉语里似颇有被置换为-n或-j者。所以中古汉语读作tun的“敦”字,其上古发音当读为tur,正好用来译写源词首音节dru-。参见白一平(W.H.Baxter)、沙加尔(L.Sagart):《上古汉语的新拟构》,牛津:牛津大学出版社,2014年,第263页。,是为月氏扼守分别从天山北路与塔里木盆地向东进入汉地社会的两个军事据点。故知所谓“敦煌、祁连间”,并非月氏游牧地全部,而仅为其最东界也。至于天山以南的东部塔里木盆地,则本非月氏本部,只是它的属国或属地。吐火罗之名于是也就转义为月氏对其南方属地以及分布在那里的各人群的集体称谓。它是一个伊朗语系统的语词,这表明月氏的语言属伊朗语,而且很可能与斯基泰人一样是讲东伊朗语的。由此可见,吐火罗在当时是一个地域名称,指月氏在天山以南的殖民地,主要由今库车、焉耆、吐鲁番、楼兰等塔里木盆地东半部诸绿洲所构成。那里的人们说的是与凯尔特、希腊等“西部”印欧语十分接近的语言,后来被历史语言学家称为“吐火罗语”。吐火罗语与印欧语系分布在最西面的诸语言差不多同时从原始印欧语里分离出来(见图1),因而从其“母体”中带走了很多相近的语言成分或特点。这可以解释为什么它与“西部印欧语”具有某些共同特征,却反而与在地理上更靠近它的印度-伊朗语族诸语言显得不一样(见图2)。[注]最近发表的对天山南北上古人群古基因的研究,肯定了塔里木盆地东部的吐火罗人与天山北路游牧人群 的遗传结构明显不同。前者或属于创造了阿凡那羡沃文化的印欧语系人群后裔;后者被认为属于月氏人遗存,而古基因检测则表明活动在这里的人们似来源于蒙古高原中西部。见韦兰海、李辉、徐文堪:《论吐火罗人与月氏人的不同起源:考古与遗传学研究的新进展》,载于Malzhn Menanie, Peyrot Michael, Fellner Hannes与Illes Theresa-Susanna等主编:《吐火罗文书与其时代背景》,“吐火罗写本与丝路文化国际讨论会文集”,不莱梅:Hempen出版社,2015年, 第277 ~299页。不过我怀疑由于研究材料的限制,对天山北麓游牧人群的古基因取样还严重不足。加之月氏与后来欧亚草原上的诸多游牧人群一样,本身就是未经文化整合、更未经遗传结构上均质化的混合人群。因而现有检测结果尚无从反映月氏人,尤其是月氏统治部落的真实遗传结构或其父系奠基者类型。在月氏人中占支配性的语言是东伊朗语,目前似还没有任何证据可以动摇我们的这一认识。 根据David W.Anthony:《马、车轮与语言:欧亚草原的骑士们如何型塑现代世界》(新泽西州,普利斯顿:普林斯顿大学出版社,2007)第57页图表3.2改制。图1 印欧语系诸语言的谱系 根据《马、车轮与语言:欧亚草原的骑士们如何型塑现代世界》第14页图表1.2改制。图2 印欧语系诸人群在欧亚各地区的扩散 和田、喀什等地说东伊朗语的各人群,似乎没有被月氏人包括在“吐火罗”地区内。这可以用玄奘在由西向东经过和田、尼雅、“大流沙”之后,才说他“至覩货逻故国”的珍贵记录来加以证明。他说的这个吐火罗故地起始点,据斯坦因考订为今安得悦(Endere)。[注]季羡林主编:《大唐西域记校注》,北京:中华书局,1985年,第1031 ~1032、972页。安得悦确实位于塞语和“吐火罗语”分布区的交界之处。但从出土的古代文书看,在那里活动的应当还是说塞语的人群。也许玄奘所指之处,并不是这个安得悦,而还要在它以东;也可能是他把进入“覩货逻故国”的地点定得过于偏西了。如果注意到位于今新疆的吐火罗这个出于月氏人的他指地名,在玄奘时代早已变作某种历史陈迹,那么我们就不会再对玄奘有过分期望,以为他还能清楚地了解并记住它的精确地理边界,而只能感激他作为迄今所知传世文献的唯一作者,为我们保留了东部南疆曾被称为吐火罗斯坦的久远历史讯息。 和田虽然不在月氏统治的势力范围之内,但在汉文载籍里却一直说“玉起于禺氏之边山”,或曰“禺氏之旁山”。[注]禺氏应即月氏异写。见《管子·轻重乙》等篇,“帝数”篇又写作“牛氏”。此书并谓所谓“边山”、“旁山”在“昆仑之虚”。《穆天子传》写作“禺知”。可见月氏垄断和田软玉的对外贸易,在汉以前即已有长久的历史。可惜此期间的详情,因史料不足,已不克详知。 西迁后的大月氏在大夏故土的分布,要分两个问题来讨论。一是大月氏的王庭所在,二是五翕侯的地理位置。本节拟先述后者。 关于五翕侯的分布,最主要的史料有三种,可以将它们对勘排比如下: 《汉书·西域传》休密双靡贵霜肸顿高附《后汉书·西域传》休密双靡贵霜肸顿都密《北史·西域传》伽倍/休密折薛莫孙/双靡钳敦/贵霜弗敌沙/肸顿阎浮谒/高附 互勘的结果,五翕侯变成了六翕侯。我以为没有必要斤斤于从中去剔除任何一个。也许“五”的数字从一开始就带有某种象征意义,也许其中有一个翕侯是后来增加的。文献未详,无从深究。 这些翕侯,已经在余太山的《塞种史研究》里做过相对集中的考订。其中有几个翕侯的地理位置似乎比较容易确定。 双靡应即《大唐西域记》里的商弥,位于今巴基斯坦与塔吉克斯坦、阿富汗交界处,即兴都库什山最高峰蒂里奇米尔山以南的奇特拉尔(Chitral)山区。[注]余太山:《塞种史研究》,第31页;季羡林主编:《大唐西域记校注》,第980页。顺便说,1985年版的《大唐西域记校注》书末“玄奘西行路线图(一)”把商弥标在瓦罕河谷东北,疑误。不知道后来的版本纠正没有。 肸顿翕侯,据《北史》即弗敌沙。古无轻唇音,弗的声母作p-;敌字带收声-t。弗敌沙正是Badakhshān之音写(源词的尾辅音-n缺落)。其地大致与除了瓦罕河谷之外的今阿富汗巴达赫尚省相当。 高附通常是指喀布尔地区。但是在大月氏前期,它的势力似乎还未能到达这里。《后汉书》谓该地“所属无常。天竺、罽宾、安息三国强则得之,弱则失之,而未属月氏”;“及月氏破安息,始得高附”。因此它又说:“《汉书》以为五翕侯数,非其实也”。但是《北史》将这里的高附与阎浮谒相比勘,后者即《大唐西域记》的淫薄健,其地位于喷赤河大河套开口西南一侧的Kokcha河流域。[注]季羡林主编:《大唐西域记校注》,北京:中华书局,1985年,第1031 ~1032、972页。 都密,此即《大唐西域记》之呾蜜,中心地在苏尔汉河南流注入阿姆河处的Tirmidh。呾是带-t收声的入声字,用来转写以-r为尾辅音的音节,正合译例。都字不带收声辅音;即便有人主张鱼韵在上古有尾辅音,那也是-g。所以用都字来转写外语里的音节tir-,严格说来是不够严密的。但对这项勘同,似乎没有看见有学者提出怀疑。 可能有点令人出乎意料的是,贵霜的地理定位有些问题。《北史》说它即钳敦国,又说其都城名护澡。余太山分别将上述两个名称与《大唐西域记》所载达摩悉铁帝的都城“昏驮多”,以及贵霜之名号本身相比勘。钳字以-m收声。昏驮多即瓦罕河谷西部的Khandūd,其遗址至今尚存。往年考察帕米尔地区时,在疾驰于塔吉克斯坦边境一侧贴近喷赤河北岸山腰公路上的越野车里,我曾有机会非常清楚地俯瞰它。除了波斯文的《世界境域志》把这个地名写作Khamdādh外,它的第一个音节都是以-n收尾的。因此钳字不像是用来记录音节khan-的。敦字以-n收声,说它是被用来记录一个-d/-dh收声的音节,也与译例不符。所以把钳敦比定为昏驮多,十分令人怀疑。[注]榎一雄也忽略了护澡,而把钳敦比定为昏驮多。见榎一雄:《谢、副王或月氏之王》,《亚洲学研究:故教授榎一雄西文论著集》,第39 ~52页。事实上,护澡已被蒲立本勘定为瓦赫希河(Wakhshab)之名,此即《大唐西域记》之镬沙国。[注]余太山:《塞种史研究》,第31页;蒲立本著,潘悟云、徐文堪译:《上古汉语的辅音系统》,第137页;季羡林主编:《大唐西域记校注》,第110页。在撒马尔罕之南,乌兹别克斯坦的喀什卡河省与苏尔汉河省以东北-西南走向的博依孙山岭(Gary Boysun Taq)为界。发源于该山、向南流注阿姆河的大河有四条,自西向东依次是苏尔汉河、卡沃耐干河(Kāfernegān)、瓦赫希河和克孜尔苏河(Qizilsu,译言红水)。都密翕侯与贵霜翕侯,就应当分别位于苏尔汉河及瓦赫希河流域,两者之间以卡沃耐干河为界(见图3)。 根据P.Leriche与F.Grenet撰写的在线版《伊朗学百科全书》Bacteria条插图5改制。图3 苏尔汉河与瓦赫希河流域的都密翕侯与贵霜翕侯 最后一个是休密。余太山谓此即护蜜,又名达摩悉铁帝。这是对的。但他把护蜜置于瓦罕故地最东端的Sarik-Chaupan,也就是Sarhad/ Sarhadd(伊朗语,译言边境、边境要塞)及其邻近地区,除了想把瓦罕河谷最为富饶的西部留给贵霜翕侯以外,似乎没有什么道理。《新唐书》卷221《西域传下》:“护蜜者,或曰达摩悉铁帝,……亦吐火罗故地,……王居塞迦审城,北临乌浒河”。所谓赛迦审城,在喷赤河由向西转向北流的湾头,今名Ishkashim。该地名起首元音i-在汉字音写时被略去,并采用以-m收声的审字来记录源词的末音节-shim,都完全与汉字音写的译例相符。它是夹喷赤河两岸而建的双子城。我到过塔吉克斯坦一方的Ishkashim,它对岸的城今名Sultan Ishkashim,在阿富汗一方,此即所谓“北临乌浒河”者。 蒲立本在界定护澡的地理位置后写道:“这五个翕侯好像在吐火罗斯坦的北面形成一个弧形地带。”[注]蒲立本著,潘悟云、徐文堪译:《上古汉语的辅音系统》,第137页。此话真是一点也没有说错(见图4)。 图4 吐火罗斯坦北部的六个翕侯国 上述六翕侯中,除双靡翕侯已位于兴都库什山脉之南以外,其余五个都在玄奘所说“覩货逻故国”的北部地域范围之内。不过他们的地盘,似乎并没有覆盖月氏国在阿姆河南的全部属地。被考古发掘判定为月氏/贵霜时期遗址中之最著名者Khalchayan遗址,位于今Denow附近,或在都密翕侯治内;Ai-Khanoum遗址(大夏故城,或即见灭于月氏)当在高附翕侯治内。但是包含记录着贵霜王朝世系的著名Rabatak碑铭发现地在内的Surkh Kotal遗址,乃至大夏国原都城等,就不可能位于所有这些已知翕侯的地盘之中。[注]参见《伊朗学百科全书》在线版(2014),Khalchayan条(Lolita Nihru撰文,2006.8发布),Ay Kanom条(Paul Bernard撰文,1987.11发布,2011.8更新),Baglān条,(A.D.H.Bivar,D.Balland,X. de Planhol撰文,1988.11发布,2011.8更新),Kushan Dynasty ii. Inscriptions of Kushans条(N.Sims-Williams,H.Falk撰文,2014.8发布)。史阙有间,尚待进一步的发现来弥补。 于是我们要问:有资格充任翕侯之名位者,又是一些什么样的人? 《汉书·西域传》叙述大月氏西迁之地的情况云:“大夏本无大君长,城邑往往置小长。民弱畏战,故月氏徙来,皆臣畜之。共禀汉使者。有五翕侯”。榎一雄引述这段话后说:“在这里,‘皆臣畜之’,并不意味着‘皆大月氏人’,而只是说‘皆臣属于大月氏’。从上下文可以看得很清楚,所谓五翕侯系出于诸‘小长’中的某些人,而被安置在这里或那里的城池之中。”[注]榎一雄:《谢、副王或月氏之王》,《亚洲学研究:故教授榎一雄西文论著集》,第39 ~52页。余太山也说:“大月氏虽然征服了大夏。但并未完全消灭当地的土著政权,而所谓‘五翕侯’是大夏国城邑小长的可能性亦不能排除。这些翕侯都有一定的自主权,大月氏人不过征其赋税而已。”[注]余太山:《塞种史研究》,第61页。 诚如两位所断定,月氏的统治并没有颠覆诸“小长”领治下围绕各个城市建立起来的诸多地域社会及其原有秩序与结构。但是无论根据希腊殖民国家或波斯帝国,或是根据当日已相当发达的游牧帝国的制度传统,超越“小长”统治层级之上的“总督”、“省长”(satrap)或者匈奴的“二十四长”,都不大可能来自被统治的地域社会中人,包括其统治阶层。在这里,月氏是一个游牧国家的事实,尤其让我们意识到,需要在游牧国家统治体制的背景下去理解“覩货逻斯坦”诸翕侯的身份与地位问题。 欧亚草原历史上的几乎全部游牧帝国,都没有产生出类似农耕王朝所依赖的那种强大的官僚制管控体系。它采用游牧分封制,像瓜分家产一样地把游牧部众和城郭农业区在最高统治家族的近亲成员,即儿子、兄弟乃至叔伯(有时也包括一些与最高统治家族联姻的高级贵族)之间从事分配;此种分配是在保持被统治人群或地区的原有社会单元及其统治机制和统治者的前提下进行的。因此游牧帝国的统治权利实际上总是分为上、下两个层级。其上级领属权分别归属于最高统治者的各家族成员,下级领属权则归当地社会的原有首领,也可以说就是所谓“小长”们所有。因此,就像巴菲尔德在他那篇极富原创性的论文里已经指出过的,游牧帝国结构中最薄弱的环节,即在上级领属权与下级领属权的咬合或曰衔接之处。[注]T·巴菲尔德:《匈奴的帝国式部落联盟:组织与对外政策》,《亚洲研究杂志》1981年卷61·1。 关于突厥语的叶护,克劳森写道:“在突厥时代它像‘设’一样,是由可汗颁授给他的近亲们的名号,并在名义上负有治理可汗统治下的部分地区的职责。虽然叶护时而排在设之前而被提及,它很可能在等级上低于设”。在关于“设”的释文里,他又说:“‘设’源于伊朗语,粟特语作’γshyδ,波斯语作shāh。在突厥时代它的等级可能仅次于可汗,被可汗赐于他的某个近亲,经常是弟弟或儿子,并且经常带有统治可汗控制下的部分地面的职责。因此viceroy(译言副王或总督)可能是与其意思最接近的英语等义词,尽管还不能够说是它的确切对译语。”[注]克劳森:《十三世纪前的突厥语辞源字典》,牛津:牛津大学出版社,1972年,第873、866页。 克劳森在说及被授予叶护和设之名号的可汗近亲时,分别使用了复数和单数的形式。这表明在他看来,叶护可以有不止一个,而设则只能有一个。这可能有点符合月支时代的叶护和设的情况。因为我们知道当日至少同时存在“五翕侯”,而设倒是只有一个,如果它真的是“双王制”下的“副王谢”的话。不过突厥时代的情况可能并不如克劳森所言。据汉文史籍,其时“别部领兵者谓之设”。护雅夫指出,在突厥王国任设者基本上只有阿史那可汗家族的成员,是以可汗氏族成员的身份领有游牧部众和游牧地的“诸侯”。汉人了解这个官号,绝大多数是在看见他们率领所部作战的情况下,所以才把他们解释为“别部领兵者”。[注]护雅夫:《东突厥官号考》,《史学杂志》1961年第70编。此据王庆宪汉译文本。护雅夫既以“诸侯”称之,可见他认为设的名位不止授予一人而已。故突厥时代的设,是被授予一部分人口或地域的最高统治家族的近亲成员。而叶护一定兼有设的身份,因此他既拥有属于自己的部众和营盘,同时还负担着在相邻若干个设的封地之间从事协调行动的职责;它在突厥时代的地位可能要略高于诸设,这就是“叶护时而排在设之前而被提及”的原因所在。 排除种种无法确定的认识,我们能有点把握的认识是:月氏时代的翕侯,应当属于月支王家族内的近亲成员,带领着本来就属于他们的游牧部众而被分封到各自的绿洲城郭地区;在他们掌握的上级领属权之下,还有很多出于当地的“小长”;后者拥有的权利,则具有下级领属权的属性。对所谓“五翕侯”,应在这样的制度体系下去理解。五翕侯中,唯贵霜的名号派生于月氏国号。这可能意味着该翕侯属于月氏王室世系的主支,所以后来由这一支继掌月氏国最高统治权力。对贵霜的“统一”,其实际程度究竟如何,恐怕亦不宜高估。从月氏到贵霜,其实算不上是改朝换代。《后汉书》继续以月氏称贵霜,似乎不是没有道理的。 现在让我们回到西迁前月氏国的疆土结构问题。游牧的月氏人及其王庭,应分布在天山东段的北麓,而归服于它的那些绿洲人群,位于天山之南,被月氏人命名为“吐火罗”。西迁之后,月氏人还是以同样的格局来理解本国的疆域结构,所以才会把吐火罗的名称搬到阿姆河南北。[注]《史记·大宛列传》谓当日中亚云:“及大月氏西迁,攻败之,皆臣畜大夏”。按大夏两字的上古音读为daad-graa,故上文之“大夏”,当与玄奘笔下的“覩货逻”同为Tu-gara的汉语音译。它虽是由月氏人带往中亚的地域冠名,却完全可能被张骞、司马迁等人当作不受时限定义的固有地名加以使用。在这个意义上,执意求证为月氏所“臣畜”的大夏,究竟是希腊-巴克特里亚王国,还是先于月氏人不久已然“攻败”巴克特里亚的另一拨塞人,所得或止于无果之花而已。是知西迁后的月氏王庭,必应位于吐火罗北界某座大山脉的北麓。 我们知道,按玄奘的记载,阿姆河上游的“覩货逻”始于“铁门”之南。[注]“出铁门至覩货逻国故地”。见季羡林主编:《大唐西域记校注》,第98 ~103页。据出访跛子帖木尔途中曾亲历该地的西班牙使臣克拉维约说,这个山口“看上去就像是人工开凿出来的,山壁在峡道两边高高耸起,隘道顺畅而幽深”。它是位于自撒马尔干南行翻越赫萨尔山脉的几乎唯一山口。见G.Le Strange:《东部哈里发诸地区:自穆斯林征服至帖木尔时期的美索不达米亚、波斯与中亚》,纽约:Barnes & Norble图书公司,1905年,第441 ~443页。值得注意的是,9至10世纪之后,在记述它的人们概念中,吐火罗地区的北界已经退缩至阿姆河一线,而且也不再包括巴达克山地区在内。见上引书页426及以后。这个著名的铁门,即位于上面已提及过的博依孙山岭所在的赫萨尔山脉(Hissar Range)之中(见图3)。它属于阿赖岭向西延伸的末梢,在由东向西从塔吉克斯坦进入乌兹别克斯坦后折向西南,把与塔吉克斯坦相邻的乌兹别克斯坦最东南的苏尔汉河省与乌兹别克斯坦的其他省区隔开。这样看来,月氏西迁后的王庭应该到赫萨尔山岭以北去寻找。[注]余太山曾假设:大月氏征服大夏之初,或者设王庭于都密,故此处先未置翕侯;后来月氏移都于阿姆河之南,乃于该处另置翕侯,是即都密翕侯之由来。见余太山:《塞种史研究》,第32页。但如果月氏王庭从一开始就临近阿姆河之北岸,那么月氏本部与受它统辖的“覩货逻”在地域上就根本区分不开了。另外,在阿姆河支流苏尔汉河上游距Denow(见图3)不远的Dal’verzin Tepe,有一个以希腊-巴克特里亚王国的边堡为基础扩建而成的城池遗址,即上文已提及的Khalchayan宫殿遗迹所在地,被1960年前后负责指导该处发掘的G.A.Pugachenkova断定为月氏“最原初的王城”。见《伊朗学百科全书》在线版,G.A.Pugachenkova撰Dal’verzin Tepe条(2011年11月修订)。唯若将月氏王庭定在这里,非但模糊了月氏移植“覩货逻”之名于其新居地的本义,而且在安置都密翕侯领地的地望方面也会遭遇困难。 近几年,中国西北大学与乌兹别克斯坦科学院考古研究所在位于撒马尔罕西南二十公里的萨扎干村古代游牧人聚落遗址所从事的联合考古中,发掘出一个大型墓葬,其直径达四十米,土方超过五百立方米。联合考古队曾推测,这里就是西迁后的月氏王庭所在。[注]《联合考古,寻觅尘封千年的历史遗迹》,《人民日报》2016年7月4日。从此前已经发表的有关这项考古工作的“调查简报”,还不克详知发掘者判定该遗址就是月氏王庭的依据究竟坚实到何种程度。[注]西北大学边疆考古与中国文化认同协同创新中心、乌兹别克斯坦共和国科学院考古研究所:《2014年乌兹别克斯坦撒马尔罕盆地南缘考古调查简报》,西北大学文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室等主编:《西部考古》第8辑,北京:科学出版社,2015年,第1 ~32页。据悉从事此项发掘的考古学家们现在又倾向于否定自己最初的想法。本杰明在他出版于2007年的研究月氏的专著里,很详细地介绍过前苏联和中亚各国的考古学家最近几十年来在河中及其邻近地区的考古发掘工作。那里确实有许多游牧聚落遗址。但由于中亚是各色各样的游牧人群东西往返的停驻地,在判定这些遗迹究竟属于何种游牧人群的问题上,至今进展不大。他写道:“关于月氏在粟特和费尔干纳的考古学证据,充其量也只是一些很难确言的推论。”[注]C·G·R·本杰明:《月氏人:起源、迁徙及其对北部大夏的征服》, “丝绸之路研究丛书”第14种,Brepols,2007年,第164页。即便如此,为了揭开从月氏西迁到贵霜王朝的成立之间那段令人充满迷惑的历史,坚持在泽拉夫善河流域或其南的卡尔希河流域去寻找西迁初期的月氏王庭,或许仍然是值得尝试的努力。 《史记·大宛列传》说月氏“西击大夏而臣之,遂都妫水北,为王庭”。把这段话与《汉书》有关五翕侯的叙述放在一起释读时,很容易使人产生误解,以为月氏王庭与五翕侯镇守的诸城以阿姆河为界而北南相判,因此忽略了月氏作为游牧“行国”的本部与其城邦属国之间以大山为界隔的疆土结构之特征。所以过去很难想得到月氏王庭竟会北至撒马尔罕附近。 《汉书·西域传》在追述月氏先曾“都妫水北,为王庭”的同时,又说:“大月氏国王治监氏城。”这个城池,司马迁称之“蓝市”,并说它是大夏都城。上古汉语有复声母。蓝、监两字之声母同为kl-,又俱以-m收声;故蓝、监同为Khulm之音写,此即玄奘行记之“忽懔”[注]遗址在今阿富汗境内Tāsh-qurghān北郊,见季羡林主编:《大唐西域记校注》,第114页。,地在阿姆河南(Khulm城,见图4)。《北史·西域传》则云:“吐火罗治薄提城”,是吐火罗应指月氏而言。而所谓“薄提”,就是大夏原来的都城Bactra(今巴尔赫)。1978年,原苏联与阿富汗联合考古队在巴尔赫之西距Shibirghān不远的Tillya山口,发掘了一处公元1世纪下半叶的古代王侯墓葬,埋有五女一男。出土于兹的两万两千件金器及其他珍宝,如今以“巴克特里亚藏金”(the Bactrian gold)闻名于世。这个发现似乎有利于月氏晚期或早期贵霜帝国的王城位于大夏故都的推测。又《旧唐书·地理志》记唐在西域的羁縻府州,有“月氏都督府,于吐火罗国所治遏换城置,以其王叶护领之。于其部内分置二十四州,都督统之”。该城名《新唐书》作“阿缓”,《太平寰宇记》亦作“拨换”,玄奘音译为“活国”,都是Warwālīz的同名异译,地在今昆都士(Qunduz,见图4)附近。[注]季羡林主编:《大唐西域记校注》,第963 ~964页。唐时该国的“王叶护”,已是突厥人。唯所立羁縻府既以月氏名之,盖因唐人以为此地乃月氏故都也。 史料中提到的这三个城市相距不甚远。何者方为月氏南迁后真正的王城,今已难以察知。当月氏王庭自从阿姆河的北岸南迁至“覩货逻”之日,它旧有的疆土结构也就不复存在了。吐火罗从此亦不再具有与王庭所在的月氏国本部相对举的意义。这两个专名之间的区别随其时代之远去而逐渐湮灭,终致于使不少现代学者将两者视为几近等义。 月氏之“月”不应读为肉,当读如本音;而古人谓此处“氏”字音“支”,则可从。 月氏与“吐火罗”所指殊异。月氏为总括之名,包含游牧的月氏本部及被它征服的塔里木东部诸绿洲属国在内。吐火罗则单指月氏所统各属国。两者之间为东部天山所隔。吐火罗之名源于东伊朗语tu-gara,意谓大山,被月氏人转用为其山南殖民地区的专名。 汉代有两祁连。月氏本部游牧于北祁连,即今东部天山之北麓。河西走廊西端的敦煌等地,则只是月氏游牧区的最东偏之处。近十年以来发现于巴里坤地区的大型游牧聚落遗址,也许就属于月氏人群,甚至就是月氏王庭所在地。[注]参见王建新、张凤、任萌、亚合甫·江、于建军:《新疆巴里坤县东黑沟遗址2006~2007年发掘报告》,《考古》2009年第1期;王建新:《新疆巴里坤东黑沟(石人子沟)遗址考古工作的主要收获》,《西北大学学报》2008年第5期;王建新、马健、席通源、赵汗青、韩博、叶青、赵景龙、陈爱东、王天佑、张坤、陈小军、任萌、亚合甫·江、蒋晓亮:《2009年新疆巴里坤石人子沟遗址F2发掘报告》,《考古与文物》2014年第5期。 因此,月氏人与被他们征服的东部塔里木绿洲原居民属于两个不同的人群。前者说一种伊朗语,与后者的语言差异非常大。月氏人既将后者所在地域称为吐火罗,则当日流行于该地域的语言被现代学术命名为吐火罗语,那就是完全正确的。 在向中亚西迁时,月氏人也把对自己国家疆土格局的理解移用到新居地。从镇守其新征服的殖民城邦地区的五翕侯之分布始于赫萨尔山岭以南可以推知,西迁后的月氏王庭应位于此山脉以北某地。赫萨尔大山以南之为吐火罗,其理正与东部天山以南之为吐火罗同。 西迁月氏的王庭,以及前期贵霜王朝的都城,后来应该是迁到了阿姆河以南某地。月氏国家的传统疆土结构至此亦完全改变。“覩货逻”最终包纳了过去曾经从它之外制约着它的月氏国家本部。而从月氏到贵霜的变迁所反映的,与其说是两个王朝国家之间的政权更迭,还不如说是进入绿洲定居区的游牧征服者如何随时间推移而受涵化于被征服社会的文化之中的那段历史进程。 月氏西迁,乃是使我们得以将分别出现在新疆以及大夏故地的两种相隔万里之遥的“睹货逻”联系在一起的最适宜事件。正如徐文堪所说,“三者之间有一定的共同性,这在吐火罗问题的各种猜测中,是一个经过反复论证和驳难而终于无法推翻的假设,应该作为今后研究的出发点”。[注]徐文堪:《吐火罗人的起源研究》,北京:昆仑出版社,2005年,第36页。本文在试图由此种“一定的共同性”出发去从事进一步思考的同时也发现,上述认识并不意味着现在可以毫不踌躇地相信,月氏人、新疆吐火罗人和大夏旧土的吐火罗人或为冠名不同、或为分处异地的同一人群了。

二、月氏国的疆土结构

三、 “五翕侯”的地理位置

四、 西迁月氏的王庭及其与“覩货逻”的关系

五、 结 语