不同程度手外伤感染细菌种类的描述性研究

2019-03-27刘士波孙勃李小东甄瑞鑫王培

刘士波,孙勃,李小东,甄瑞鑫,王培

(承德医学院附属医院骨科,河北 承德 067000)

随着工农业的发展,手外伤随之增加,据统计手外伤占据骨科急诊高达34.1%[1];由于手外伤的受伤机制不同,造成受伤程度的不同。自1996年Campbell提出手外伤的严重程度分级以来,成为手外伤分级的标准[2],是手外伤预后的指标之一,但不同程度造成的术后感染细菌种类是否相同,相关研究较少。本文旨在研究不同程度手外伤术后感染细菌种类之间的关系,用以指导临床用药。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集我院2011—2016年手外伤术后感染病例资料,年龄4~77岁,平均(42.96±12.60)岁,男性181例,女性58例。患者均为工作或生活中受伤,其中绞轧、撕脱伤52例,挤、压、砸伤56例,切割伤35例,摔伤16例,热压伤14例,其他外伤66例。

排除标准:合并糖尿病、风湿性疾病、肾病等系统性疾病患者,长期服用激素患者,入院前存在感染灶患者。

1.2 方法 对病例受伤机制、受伤程度、感染细菌种类等数据,根据实验要求进行录入,对于多次手术者以第一次手术为准。手外伤严重程度根据手外伤严重度评分系统(hand injury severity scoring,HISS)进行分级,分为Ⅰ~Ⅳ级,分别为轻、中、重度和严重手外伤[2]。细菌鉴定采用美国VITEKT2 Compact system全自动微生物鉴定药物敏感分析系统;非苛氧菌及链球菌药物敏感最低抑菌浓度(minimum inhibitory concentration,MIC)测定使用美国VITEKT2 Compact system分析仪,其他苛氧菌MIC测定采用Kirby-Bauer纸片扩散法。药物敏感判断标准遵循历年的美国临床和实验室标准协会(CLSI)的判断标准[3]。

1.3 统计学方法 数据为计数资料,采用SPSS18.0软件进行描述性分析,组间采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义,四组间采用χ2检验,P<0.008(0.05/6)为差异有统计学意义。

2 结 果

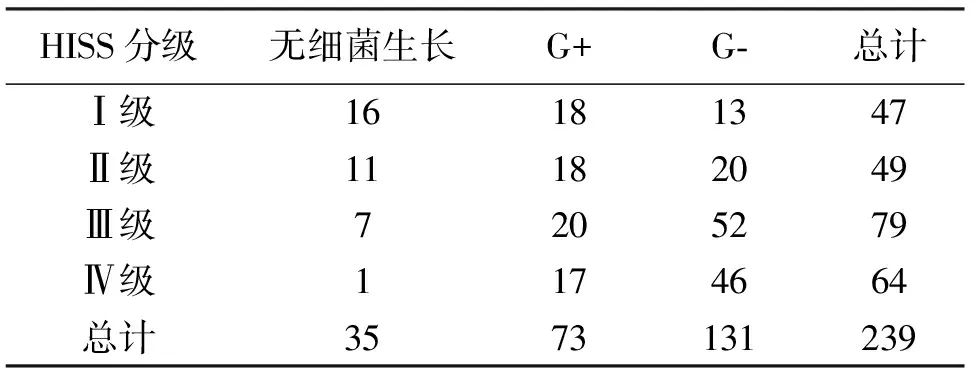

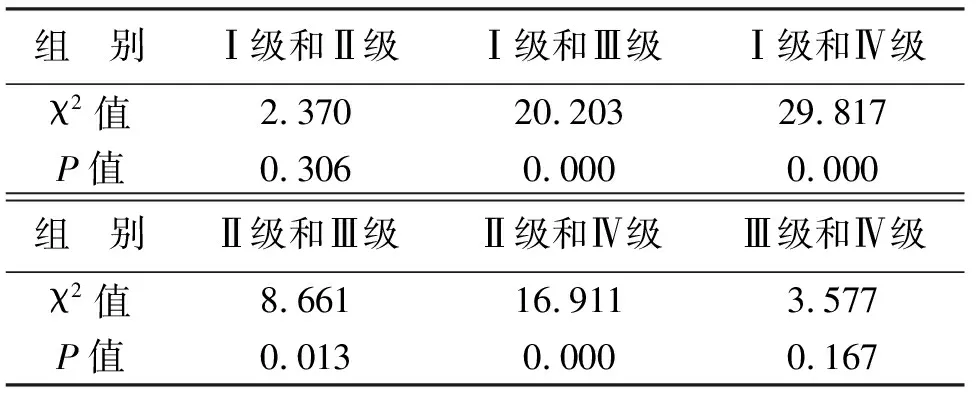

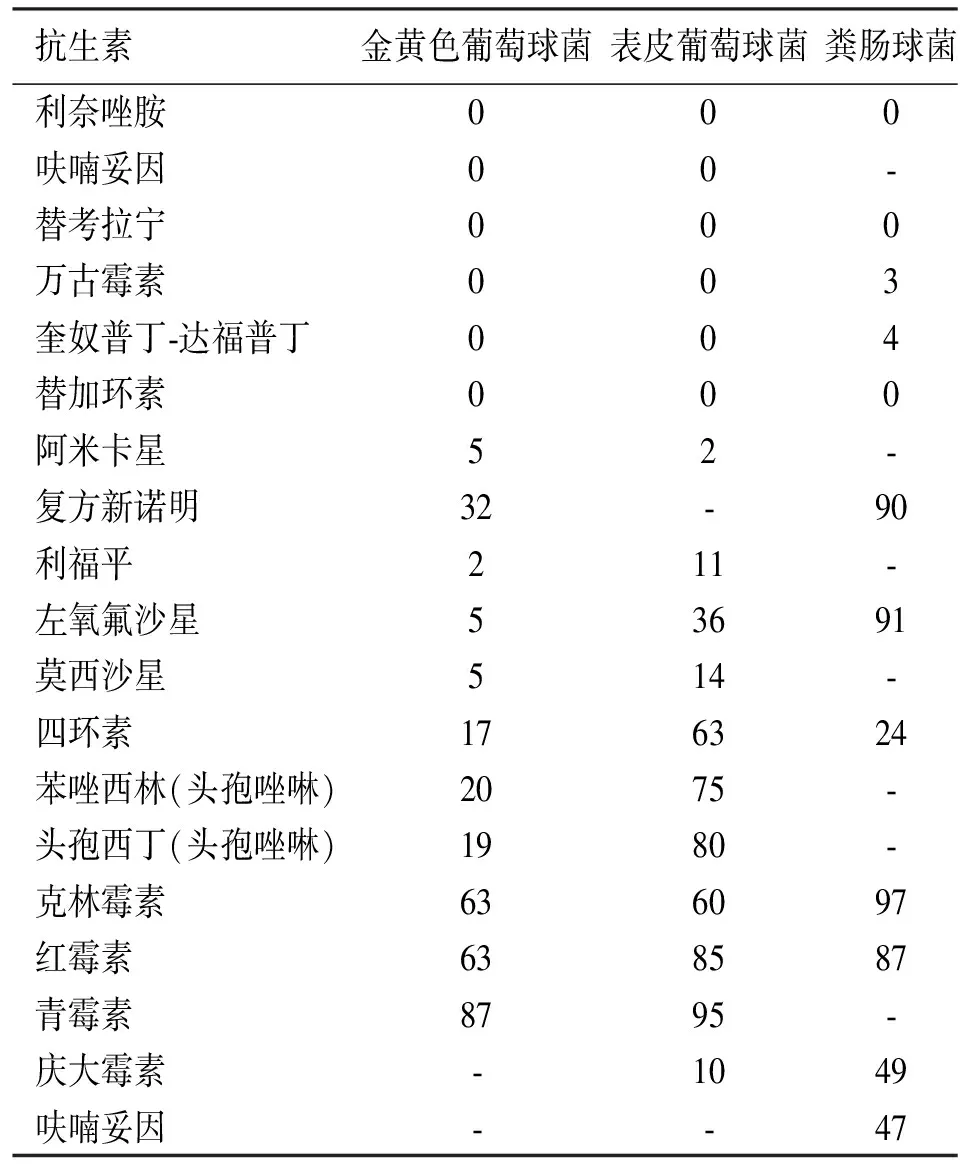

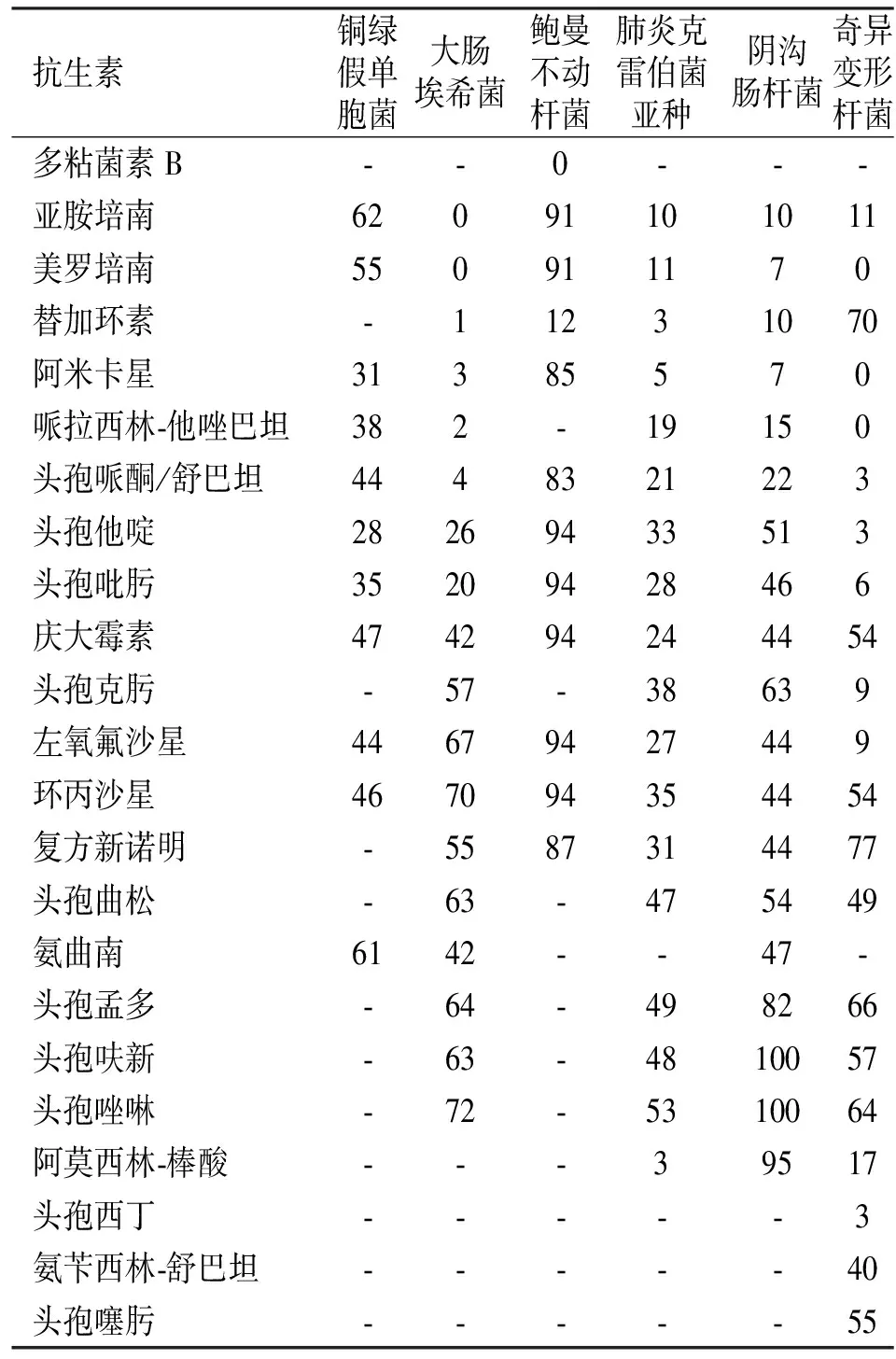

手外伤Ⅰ级以革兰氏阳性菌为主,占比38.3%,Ⅱ级革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌的比例基本相同,占比分别为36.7%和40.8%,Ⅲ级及Ⅳ级以革兰氏阴性菌为主,分别占比65.8%和71.9%,各级之间感染细菌比较差异有统计学意义(χ2=39.197,P<0.05,见表1)。不同程度的手外伤术后感染细菌种类不同,尤其是在Ⅰ级和Ⅲ、Ⅳ级手外伤中感染存在着明显差异(见表2)。而在不同的损伤机制中感染病例主要以重度和严重手外伤的绞轧、撕脱伤以及常见的挤、压、砸伤为主,其中绞轧、撕脱伤52例(21.8%),挤、压、砸伤56例(23.4%),切割伤35例(14.6%),摔伤16例(6.7%),热压伤14例(5.9%),其他外伤66例(27.6%)。感染病例培养致病菌主要以铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌为主,致病菌占比以革兰氏阴性菌为主,其中铜绿假单胞菌42株(20.6%),金黄色葡萄球菌30株(14.7%),阴沟肠杆菌27株(13.2%),肺炎克雷伯菌15株(7.4%),鲍曼不动杆菌13株(6.4%),其他菌77株(37.7%)。感染病例培养致病菌的耐药性情况见表3~4。

表1 不同手外伤分级的致病菌培养结果比较(例)

表2 不同手外伤分级中细菌培养结果比较

表3 主要革兰氏阳性菌的耐药率结果(%)

表4 主要革兰氏阴性菌的耐药率结果(%)

3 讨 论

随着工农业的发展,手外伤成为急诊外伤的主要种类,占骨科急诊比例高达34.1%[1]。手外伤由于自身开放性特点导致术后较多感染发生,而受伤机制、环境不同导致手外伤多样化,导致感染细菌种类繁多,成为手外伤治疗的难题。为降低手外伤术后感染的发生,调查手外伤感染细菌种类、受伤机制、受伤程度以及之间相关性成为手外科需解决的课题,现将调查结果报道如下。

3.1 手外伤严重程度和感染发生率的相关性 在感染病例的搜集中发现,I级损伤感染率相对较低,感染病例主要集中在重度和严重的Ⅲ、Ⅳ级手外伤中,以绞轧、撕脱伤以及常见的重度挤、压、砸伤为主,但流行病学中发现手外伤的损伤以I级为主,华山医院调查I级损伤占比高达56.8%[4],流行病学调查中也以切割伤、压砸伤为主[1,5],对手外伤受伤程度和术后感染之间相关性报道较少。病例分析发现手外伤创面无皮肤覆盖,血运较差,导致抗感染能力较差,以及手外伤的污染程度、就诊时间等是手外伤的易感因素[6-7],而易感因素和HISS分级评分存在重叠,但文献仅对HISS分级对术后愈合、功能恢复等情况的预后进行了报道,未对术后感染进行相关性研究。通过调查发现损伤程度HISS分级不仅对术后愈合、功能恢复存在着意义,同术后感染的发生也存在重大联系,应引起临床医师注意。

但对I级损伤不可掉以轻心,I级感染仍占比19.67%,尤其对于特殊损伤机制的I级损伤,发现嗜水/豚鼠气单胞菌、斯氏普罗威登菌等不常见的感染细菌。

3.2 细菌种类与手外伤严重程度的关系 通过调查发现,手外伤损伤越重,感染机会随之增加且细菌种类发生改变,在Ⅲ、Ⅳ级手外伤感染病例中分离的致病菌以革兰氏阴性菌为主,而在Ⅰ级损伤的病例中以革兰氏阳性菌为主;Ⅱ级损伤由于分级处于边界,得分分布于临界值,感染致病菌中革兰氏阴性和阳性菌差异不明显,感染总体分布以Ⅲ、Ⅳ级手外伤的革兰氏阴性菌为主。但仍有文献显示为革兰氏阳性菌[8],本研究显示可能和损伤的程度不一致,调查病例损伤较轻有关;本次调查和大样本调查中发现手外伤的感染细菌正转变为混合感染且以革兰氏阴性菌为主[9-11]。分析原因可能是临床中经验性应用头孢类抗生素,导致术后感染革兰氏阴性菌增加,另外由于机械导致手外伤较重,使得临床发现越来越多的手外伤分离致病菌主要为革兰氏阴性菌,所以对不同的手外伤应根据损伤等级进行预防治疗,不能经验性的仅对革兰氏阳性菌进行预防。

3.3 手外伤术后感染细菌的主要菌种 文献报道手外伤感染基本以院内感染为主[10],调查发现对于大部分感染,致病菌为院内感染常见细菌,主要以铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌为主,少部分为非院内感染。另有部分文献报道手外伤感染细菌种类存在多样性和院外感染的情况,有部分报道发现真菌感染[9-10],但无感染患者的损伤分级。通过调查发现Ⅲ、Ⅳ级外伤以及特殊类型外伤感染少见菌种占比较高,种类多达20多种,尤其是对于绞伤病人,Ⅰ、Ⅱ级损伤的感染,细菌为院内感染常见致病菌,分析原因可能与损伤较重,外界细菌侵入概率增加,且患者免疫能力下降有关。因此损伤程度较重和特殊环境的手外伤应引起注意,术前积极进行标本的取样,减少术后感染的发生。

3.4 特殊类型的感染细菌种类分析 高压注射伤发现所有细菌培养结果均为无细菌生长,但病例均存在伤口感染现象,仅有少量文献报道细菌培养结果,培养结果为阴性,主要受伤机制为化学侵蚀导致感染,环境不适宜细菌生长[12]。人咬伤感染细菌为星座链球菌和咽峡炎链球菌,与很多报道混合感染不同。人咬伤近些年报道较少,但要积极清创抗感染治疗,防止严重继发症的发生[13-15]。爆炸伤主要为战事研究,感染主要为与外界环境的致病菌存在交叉感染,主要为枯草芽孢杆菌、凝固酶阴性葡萄球菌等革兰氏阳性细菌[16],本次样感染为溶血葡萄球菌,为葡萄菌属,由于样本量较少,可能存在较大偏倚。

综上所述,随着手外伤严重性变化,细菌种类发生着变化,感染率存在差异,损伤较重的病人感染以革兰氏阴性菌为主,尤其在Ⅲ、Ⅳ级手外伤中。大部分感染主要为院内感染,而对于损伤较重的手外伤不但存在院内感染常见菌,外界细菌也同样出现在感染创面中。因此临床医师应根据不同损伤等级选择合适抗生素,不能根据经验应用仅针对革兰氏阳性菌抗生素。