我国近二十年通识教育研究的轨迹与特征

——基于国内核心期刊载文文献计量内容分析

2019-03-26王金利

王金利

广西师范大学,广西 桂林 541004

《国家教育事业发展“十三五”规划》教育部分关于深化本科教育教学改革中明确写出“实行产学研用协同育人,探索通识教育和专业教育相结合的人才培养方式,推行模块化通识教育,促进文理交融”,这是“通识教育”这个名词第一次出现在中央的文件中。通识教育一词属舶来品,源于英文“gen⁃eral education”和“liberal education”。由于历史原因,在西方高等教育中“general education”和“liberal education”经常被当作同一概念使用,即指大学共同的、综合的与全面的教育,重在贯通和辨识能力培养,强调跨学科或跨专业学习的价值。现代意义上的通识教育兴起于20世纪20年代的哥伦比亚大学,经40年代芝加哥大学和哈佛大学等高校的推行,奠定了通识教育在美国大学本科教育中的核心地位。随后60年代,美国通识教育受到学生运动严重冲击,但70年代末80年代初,又得到了新一轮的重视,1987年斯坦福大学的通识教育改革则将这场复兴运动推向高潮。[1][2]2006年和2007年麻省理工学院和哈佛大学又先后推出了新的通识教育方案,以回应世界变化所带来的新的挑战。

在中国现代大学教育中,虽早在民国时期现代大学成立之初就有一些大学校长注意到“通识”和“专识”的问题,但对通识教育进行关注和研究则是近二十年的事情。在CNKI中检索最早对通识教育进行专门论述的期刊论文是中山大学高等教育研究室的陈卫平、刘梅龄于1987年在《高等教育研究》上发表的《香港中文大学的通识教育及启示》。在这段时间中,在理论层面学者对通识教育的概念、关系、课程、体系等各个方面进行探讨;在实践层面各大学先后在本科生教学中设置通选课,开展通识教育。一些大学还成立专门的通识教育中心或是“文理学院”来研究或是推进本校通识教育的开展;还有一些大学成立了相应的专门学院进行通识教育实践改革,如北京大学元培学院、浙江大学竺可桢学院、复旦大学复旦学院、中山大学博雅学院等等。一些知名大学,如中山大学、复旦大学、北京大学和清华大学等校还组成了一个“大学通识教育联盟”;一些地方大学,如四川大学、西南交通大学、西南财经大学、电子科技大学、重庆大学、西南大学等川渝地区十二所高校组成了“川渝地区通识教育联盟”,旨在制定地区通识教育课程的标准和规范,定期召开学术会议进行通识教育的经验交流和理论研究,实现地区高校间通识课程资源、教师资源和其他资源的聚合和共享;一些高职院校也在积极地开展通识教育的探索和实践。可以说,通识教育已经成为我国高等院校本科教育的一种趋势和共识。

通过这二十年的研究与实践,我国的通识教育在理论和实践层面都取得了较大进展,积累了很多成果。本文试以1997—2016年中国知网期刊数据库中关于通识教育的核心期刊论文为分析样本,采用文献计量内容综合分析方法,对我国高等教育通识教育研究的成果进行统计分析和内容可视化分析,在梳理研究轨迹的基础上,揭示研究的特征与问题,以期为今后相关研究提供一定的参考与借鉴。

一、数据采集与研究方法

样本数据采集是数据分析并得出结论的基础,本文数据来源于CNKI数据库。检索式为“主题=通识教育”,文献类型为期刊,时间跨度为“1997—2016年”,检索时间是2017年8月7日,来源类别为“核心期刊”。共检索导出符合条件文献1714篇,文献包括作者、题目、摘要、参考文献等信息。剔除重复、杂文、访谈、传记、会议纪要等不符合条件的文献后,获得有效文献1684篇。

本研究主要运用文献计量学,结合科学知识图谱法,对命中文献进行不同层面的统计分析和基于关键词的研究内容可视化研究。首先,从文献的年度分布、发文机构、基金分布层面,利用excel软件对载文进行统计分析;其次,利用可视化软件citespace5.1R6对数据关键词进行可视化呈现。

二、我国二十年通识教育研究的基本情况

(一)论文发表情况

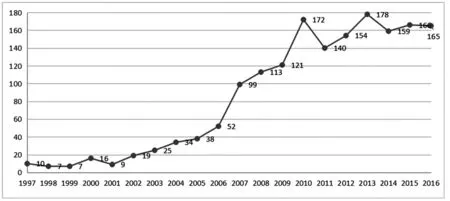

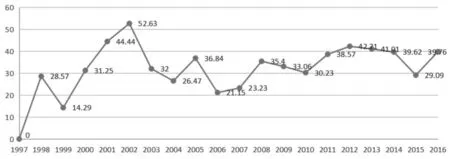

二十年来,通识教育研究从引起关注到成为研究热点经历了一个过程。如图1所示,通识教育研究可以分成四个阶段:第一阶段是1997—2000年,发文量较低但相对持稳,反映该领域虽已引起部分专家学者的注意,但未形成研究热点;第二阶段是2001—2005年,发文量持续缓慢增长,反映专家学者开始对该领域给予关注,越来越多的专家学者开始聚焦这个领域;第三阶段是2006—2010年,在这个阶段发文量陡然激增,反映通识教育研究已经成为教育界高等教育领域研究的热点;第四阶段是2011—2016年,发文量长期在一个较高的数量上保持平稳,反映该领域成为一个稳定而长期的热点研究方向,同时也反映通识教育内涵丰富,涉及层面较多,虽然经过了前面十多年关于通识教育研究的积累,但该领域研究仍在逐步走向成熟的阶段,值得更深入讨论研究。

图1 1997—2016年通识教育论文分布情况

(二)发文作者分析

1.作者发文数量及年均发文量情况。作者在一段时间内对同一研究领域发表论文的数量,在一定程度上反映出作者对该领域的持续关注情况和深入开展研究情况。表1:1997—2016年通识教育论文主要发文作者,是对样本文献进行作者发文数量统计排列后所显示的前52位发文作者及其发文数量和时间跨度,52位学者共计发文218篇,占总样本量的12.95%。从表1中我们可以看出,一些作者对通识教育领域进行了长达十几年的持续研究,发表了十数篇期刊论文,反映出作者对该领域的深入研究和探讨,如李曼丽在1998—2016年长达19年的研究中先后发表论文11篇,研究内容涉及:通识教育概念内涵的讨论;[3]通识教育与专业教育结合路径;[4]通识教育课程与教学研究;[5]通识教育理念与制度构建;[6]通识能力评估问卷研制;[7]通识教育课程实施效果评价研究。[8]

但是,从表中我们也可以看出,在52位学者中有20位学者最近3年及以上时间未有新论文进入研究样本,在一定程度上可以表明这些学者或有了新的关注点,或离开了该研究领域,这类学者的数量占总量的38.5%。另外,有8位学者虽然持续关注,但是年平均发文量低于0.5篇,在一定程度上可以表明该领域并非是这些学者的主要关注和研究重点,这类学者的数量占总量的15.4%。以上两类学者数量总数达到53.9%。统计学者发文量,我们发现有148位学者发文两篇,在这148位学者中近3年以上未发文或年均发文量低于0.5篇者人数为82人,比例为55.4%。由以上数据可以看出,在该领域持续且深入进行研究的学者及文献比例数都极低,绝大多数学者及其刊文都为偶然或是散点式研究。

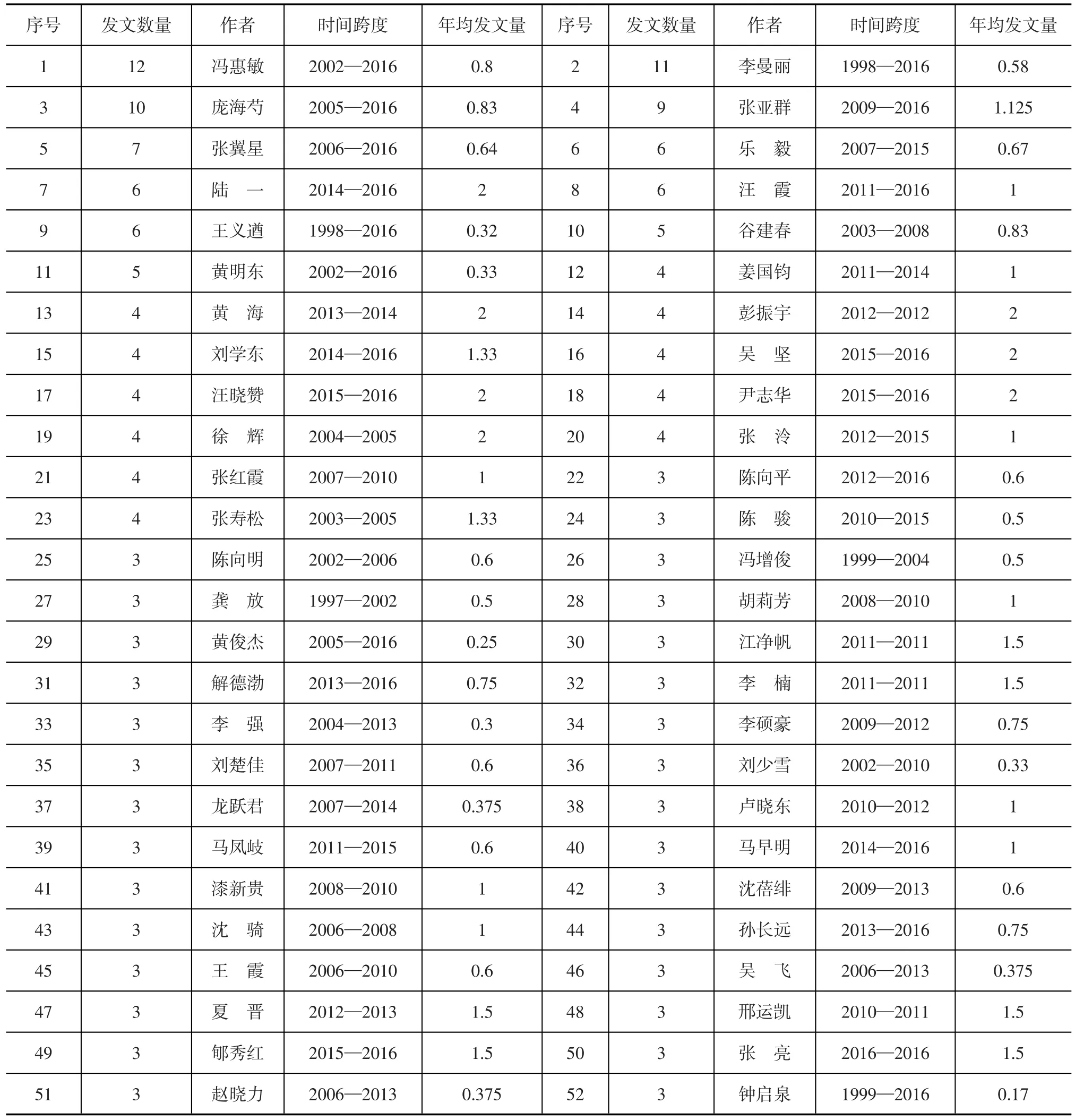

表1 1997—2016年通识教育论文主要发文作者

2.作者合著情况。合著和合作是分析研究进展的重要指标。合著比例越高,说明研究者之间交流频繁,形成资源共享,实现学科和优势互补,拓宽研究者的视野和研究思路。国内外学者分析论文合著率有两种方法:一是一定时期内每篇论文的平均作者数;二是一定时域内多著者论文数与总论文数之比,本研究采用第二种指标。分析二十年以通识教育为主题的核心期刊载文情况我们可以发现,在1684篇有效文献中,其中合著文献588篇,独著文献1096篇,合著文献比例为34.92%,这反映目前我国在该领域合作还不够广泛。一方面,表明国内高等教育独立研究能力较强,另一方面也反映了研究者之间的合作意识较弱,合作机会少。

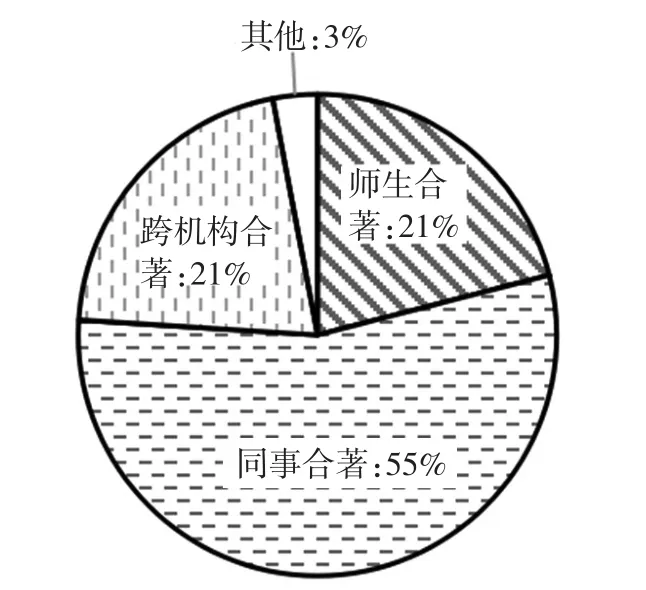

图2 1997—2016年通识教育论文合著

从图2中可以看出,在合著中同事合著的情况最多,占合著文献的55%,其次是师生合著和跨机构合著,两者的数量几乎等量。从完成的机构角度分析,师生和同事合著均在一所机构之中完成,如图2所示,两者相加比例为76%。可见,一方面,目前我国的通识教育研究主要还是发生在同一所机构之中,表现为以各个高校为主体进行该领域的研究和实践。另一方面,也反映出,在通识教育领域研究中,各个高校之间缺乏合作和共同研究,研究和实践都带有校本特色。另外,考虑到师生之间关系及老师对学生学源的影响,我们认为这种合著促发不同学科、不同专长之间的效果比较小,也即合著的价值相对较小。

如图3对1997—2016年通识教育论文合著发文占该年发文总量百分比情况分析所示,以时间为系数对20年间时间变化是否对合著情况产生影响进行分析,我们发现近年合著情况虽稍有增加,但变化并不明显,这说明作者合著的行为并没有受到时间和政策的太多影响,或是这些因素的影响力度并不大。

图4对二十年间同事合著和师生合著情况走势进行分析表明,同事合著在时间方面的变化并不明显,但是自2010年以来,师生合著情况相比以前稍有增加趋势。这可能和研究生持续扩招,扩大应届毕业生的研究生录取比例,研究生教育项目类型愈加多样化的变化趋势,以及由扩招引起的对研究生质量问题和对策有关。自2009年以来,教育部发布了《关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见》,自2009年起扩大招收以应届本科毕业生为主的全日制硕士专业学位范围。中国博士生教育项目的类型逐渐呈现出多样化趋势,国务院学位委员会办公室于2009年正式批准15所高校为首批教育博士专业学位(Doctor of Education,Ed.D.)研究生教育试点单位,并提出教育博士的培养目标是造就教育、教学和教育管理领域的高层次、职业化的专门人才。[9]

图3 1997—2016年通识教育论文合著发文占该年发文总量百分比情况

图4 1997—2016年师生及同事合著发文占该年合著发文总量百分比情况

通识教育本身具有丰富的内涵,具有与时俱进的特点,通识教育的开展和实践涉及教学、管理等多个方面,这就决定了通识教育合作研究的重要性。提升该领域的合作研究水平,是当前促进研究深入发展的重要举措。

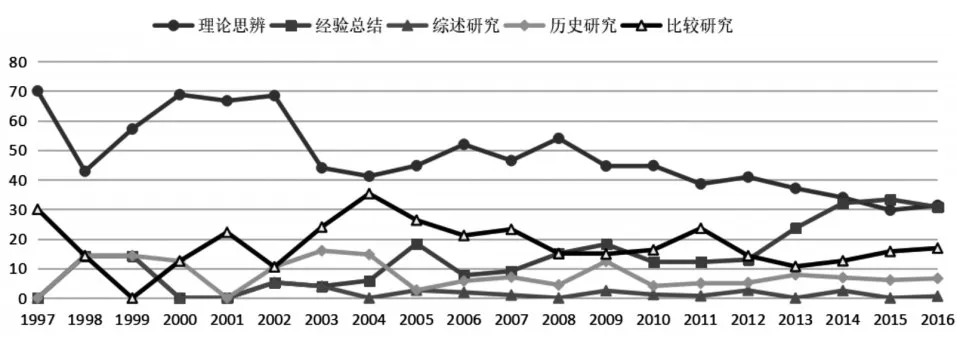

(三)研究方法分析

目前学界对研究方法如何分类并未达成一致,科学划分研究方法难点在于:一是目前尚未有较为统一的或共认的标准;二是定性、定量研究并非楚河汉界,定性研究中可能也会有数字,定量研究中可能也会有逻辑推理和价值判断。笔者认为,可以从数据和结论的可重复性、可积累性角度将研究方法进行划分,一端是定性与思辨研究方法,一端是定量与实证研究方法。定性与思辨研究方法基于形而上的思辨传统,具有不可重复性的特点。定量与实证研究方法基于实证主义、经验主义的传统,具有可重复性的特点。当然,任何一项研究都不能绝对独立地运用一种研究方法,而是综合地运用多种研究方法,上述分类主要以文章所侧重的核心方法为依据。根据上述思路,可以将研究方法进行如下划分:

表2 研究方法的分类及内涵与特征界定

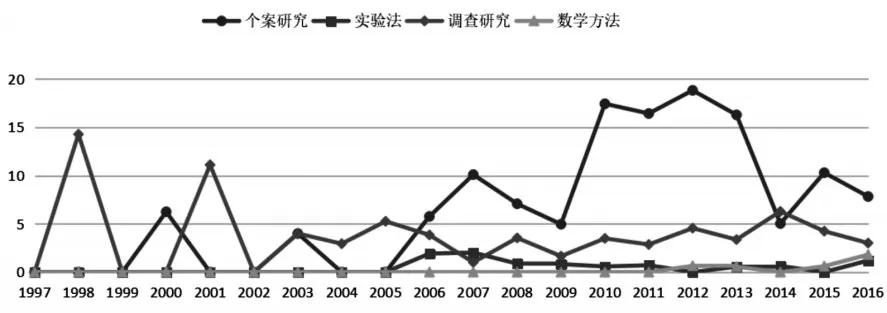

1.各类研究方法的比例。对样本文献研究方法进行计量分析,我们发现学者进行研究主要使用定性与思辨的研究方法,这类方法的使用占全部文献的95.42%,而对于定量与实证方法的使用较少,仅占样本文献总数的4.58%。在定性与思辨方法中理论思辨、经验总结、比较研究和个案研究是使用最多的四种研究方法,分别占样本文献比例的40.91%、19.12%、16.80%和10.57%;在定量与实证方法中调查研究是使用最多的方法,占样本文献比例的3.56%,而实验法和数学方法仅为0.65%和0.37%。

表3 通识教育论文研究方法频次统计表

由表3我们可以看出,在通识教育研究中,研究方法相对单一滞后,定性思辨研究占整个研究的比例较高,明显具有教育类问题研究的特点。研究方法的选择决定了研究数据和结论的性质,定性思辨的研究方法往往主观性较强,不利于该领域研究数据的积累。科学的大厦是靠一代又一代科学家添砖加瓦、前赴后继建造而成的,后人的研究要在前人的基础上进行。而积累主要靠数据、资料,即对数据、资料的解释,而不是理论。即使理论错了,数据还可以被后人所有。而积累又是以客观性和可重复性为前提的。[10]所以,从研究方法的角度上讲,定性与思辨方法的一枝独秀将不利于通识研究问题的研究,长此以往将不利于指导我国的通识教育实践,甚至会使我国的通识教育实践停滞不前。

2.各类研究方法随时间的变化情况。笔者对各类研究方法逐年变化趋势图分析发现,总体来说,近二十年来在通识教育研究方面所使用的研究方法基本保持稳定,没有发生较大的变化与发展,研究方法呈现以定性研究方法为主导的单一化倾向。但结合每年数量进行分析,经验总结和个案研究两种方法近十年来数量相对有所增加,而对于定量与实证方法近几年在总数量上有所增加,尤其是数学方法和实验法的使用,但是由于基数较小,增加缓慢,在所占比例趋势上的表现还不是很明显。

图5 理论思辨、经验总结、综述研究、历史研究、比较研究5种研究方法逐年所占比例

图6 个案研究、实验法、调查研究、数学方法4种研究方法逐年所占比例

从研究方法总体来看,学者对通识教育的研究延续遵循了从理论思辨出发,到历史及国内外成功个案、经验的总结、反思和借鉴的逻辑。这样的研究逻辑和思路基本符合我国通识教育研究从无到有、从理论探索到开展实践的发展历程。应该说,这种研究方法的选择思路为我国通识教育的研究和开展做出了贡献。

从单一研究方法的使用情况来看,学者在研究方法的使用上呈现出越来越规范、科学的研究特征。以比较研究为例,根据贝雷迪的比较方法论思想,比较教育研究应该包括“区域研究”和“比较研究”两大部分。区域研究部分包括描述和解释两个阶段;比较研究部分则包含并置和比较两个阶段。“描述”即对外国教育制度、现象进行描述,包括文献资料的收集和外国教育实践的实地考察,获得感性认识。“解释”即运用多学科的理论,如哲学、政治学、经济学、社会学、历史学、人类学和心理学等社会科学的研究成果,对资料进行综合性的解释,以揭示各种因素之间的关系。“并置”则在上述区域研究的基础上,通过分类、列表的形式,将外国的资料与本国的资料进行整理,为比较、解释作准备,提出区域比较的跨越国界的假说。“比较”即通过列表对比,对外国与本国之差异进行解释。发现不同国家数据之间的相同点和不同点,并从社会、历史、文化等方面寻找原因,给予解释,验证假说。通过对历年使用比较研究方法的文献进行内容分析,我们发现年代较远的文献大多只停留在对外国教育制度和现行制度的简单描述,或只进行了简单的“解释”,很少有上升大“并置”和“比较”的层次。而在近年的一些使用比较研究方法的文献中,则更多的文献进行了两个国家或是两种模式的并置和比较。研究方法的深入,使得研究结论更加科学和客观,使研究结果更具有价值和指导意义。

(四)研究热点轨迹分析

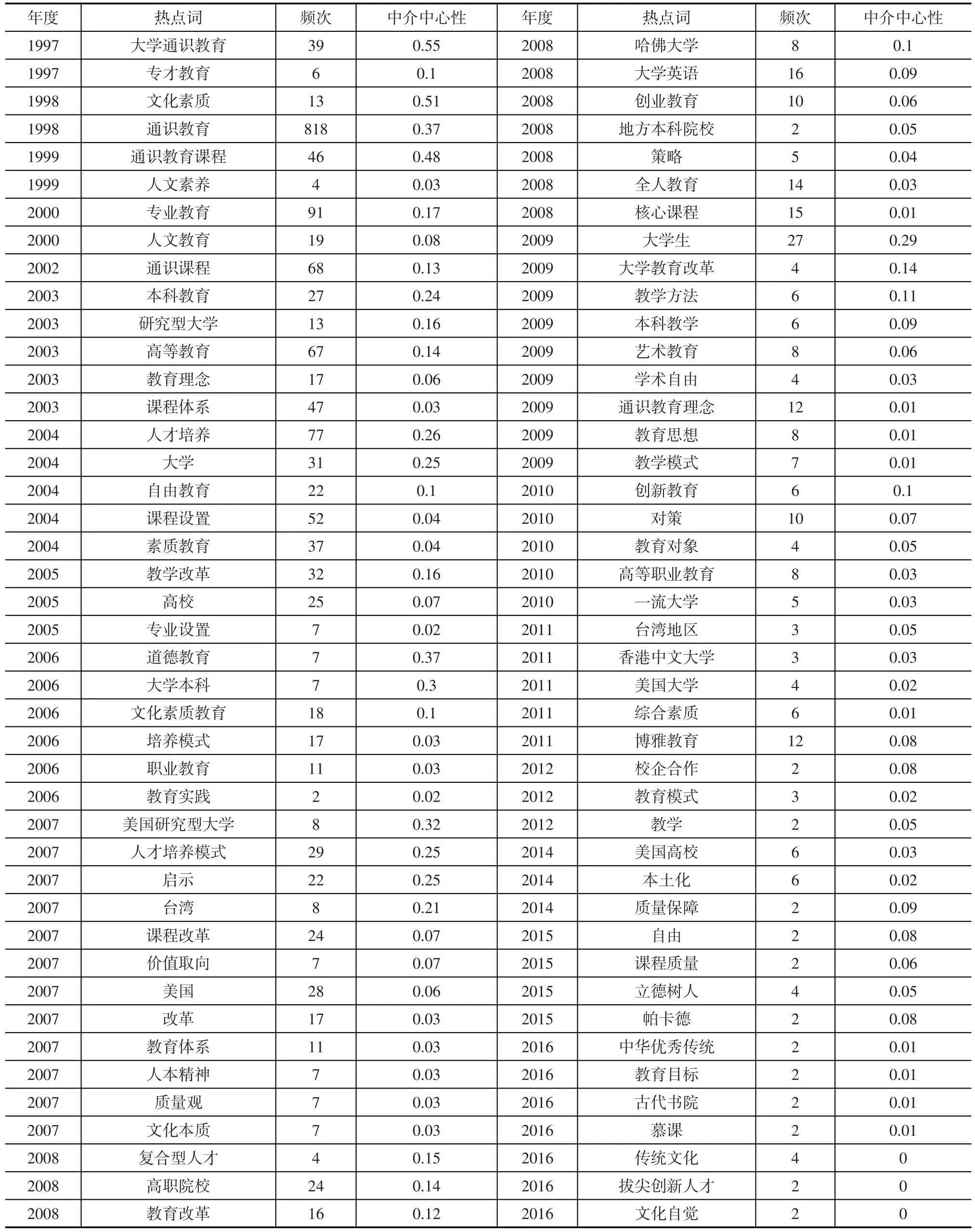

两个和两个以上关键词在同一篇文献中共同出现的情况通常被广大学者们称之为关键词共现。关键词共现的次数越高表明它们之间的研究主题越接近,关系也越紧密。通过统计关键词共现的次数,构建关键词共现矩阵,进行聚类分析,可以揭示某一学科或研究领域的热点主题及其之间的相互关系。1684篇文献导入可视化软件Cite Space 5.1R6,在设定阈限值后,通过进行关键词共现分析,最终生成由280个节点,387条共被引连线构成的,我国1997—2016年来通识教育研究关键词共现的聚类知识图谱。其中模版值modularity Q=0.8208,平均轮廓值mean silhouette S=0.6672。Q值在[0,1]区间内,在0.5以上聚类认为是合理的。本研究Q值为0.8208,S值为0.6672,说明本研究聚类结果是合理的。

在Cite Space软件中节点的中介值能反映该节点在整个网络中发挥中介作用的程度,也就是说,中介值越大连接的信息量越多,节点中介值越小交流能力越弱或无法连接交流。在可视化知识图谱中,中心性值大于0.1的词则说明其具有较强影响力,是一个研究热点转向另一个研究热点的重要拐点。[11]按年份对出现的高频高中介中心性词进行统计,列出通识教育研究高频关键词列表(表4)。综合分析聚类知识图谱、关键词频次、节点中介值,可将1997—2016年通识教育研究分为三个阶段:

第一阶段(1997—2004年):在这个阶段主要对通识教育的内涵、通识教育与文化素质、通识教育与专业教育等相关概念进行研究,并从课程角度对通识教育与本科教育、研究性大学的发展进行探索。“大学通识教育”“文化素质”“专业教育”“专才教育”中心性值分别是0.55、0.51、0.17和0.1。李曼丽、汪永铨对通识教育的概念内涵进行了讨论。[3]龚放对通识教育的起因,通识教育的使命进行了探索和阐述。[12]郭三娟对通识教育与自由教育和素质教育思想的异同之处及在实践中各自的侧重点进

行了分析。[13]表明对通识教育概念、内涵及其相关概念厘定等是研究热点,学术影响力较大。同时“通识教育课程”“本科教育”“研究型大学”“人才培养”这些高频词的中介中心性值分别为0.48、0.24、0.16和0.26,也都高于0.1。熊贤君、金保华对通识教育的课程设置和如何实施进行了探索。[14]刘凡丰对美国研究型大学本科课程构建进行了分析,期望对我国本科教育课程设置可以超越通识教育和专业教育之争。[15]这表明学者们对通识教育课程建设,及其对本科教育、人才培养和研究型大学的建设和发展也很关注。内涵及相关概念的厘定往往是研究的逻辑起点,也是研究中最重要的部分,同时通识教育的使命、历史发展、外国开展情况、通识教育课程建设也往往是研究初始学者所主要关注的,这个阶段可以视为通识教育宏观研究阶段。

表4 1997—2016年通识教育研究的高中介值高频关键词

第二阶段(2005—2009年),重视人才培养的模式研究和教学改革成为通识教育研究的落脚点。“道德教育”“人才培养模式”“教学改革”“复合型人才”“教育改革”“大学教育改革”“教学方法”中心性值分别是0.37、0.25、0.16、0.15、0.12、0.14和0.11,表明这些高频词既是研究热点,又具有重要影响,反映研究开始深入到课程和教学的改革,一些具体学科课程也开始从通识教育的视角开始进行课程和教学组织。“美国研究型大学”“台湾”“启示”中心性值分别是0.32、0.21、0.25,表明学者们对美国和台湾地区的经验和启示的关注。“大学本科”“高职院校”中心性值分别是0.3和0.14,表明研究在本科和高职多个层次开展探索。庞海芍从发展历程到实践模式对台湾与大陆通识教育进行了比较探讨。[16]左崇良对现时研究型大学通识课程实践的误区与路径进行了反思。[17]孟海峰、朱成科对教学型大学通识教育课程策略进行了研究。[18]彭玉娟、尹雯、庞玉琨探讨了经典阅读和实践活动这两种教学方法。[19]陈智以顺德职业技术学院为例对高职院校通识教育办学理念与实践进行了探析。[20]而秦绍德则以复旦大学为例探索了对于通识教育的理解和实践。[21]可以看出通识教育的微观实践是这个阶段的研究热点和重点,故这个阶段可以视为通识教育微观研究阶段。

第三阶段(2010—2016年),一方面研究从更多视角关注通识教育的价值和内涵,如双创、双一流、立德树人、拔尖人才、传统文化、文化自觉等等。徐高明、张红霞对北京大学等五所我国一流大学人才培养方案的修订意见及实施政策文本进行了分析,认为这五所大学已经初步建立起以通识教育为基础,宽口径的专业教育和个性化多元培养的创新人才培养新模式。[22]张明强认为面对中国文明的传承、中外交流的需要、不同行业和专业的隔阂等问题,建构共同知识文明体十分必要,而通识教育是一种可行选择。[23]另一方面,“对策”、“本同化”等高频词表明通识教育研究更加注重解决实际问题和本土化的价值取向。杨静从文化视域下对通识教育本土化进行探讨。[24]第三方面,学者开始重视通识教育质量保障和效果评价,“质量保障”“课程质量”等高频词频现。李曼丽等通过调查问卷、访谈等混合方法考察一所大学内两所不同学院通识教育实施效果。[8]陆一对复旦大学通识教育学生调查工具的信度和效度进行分析。[25]总的来说,在这个阶段,学者们开始将新时期的一些教育改革和通识教育研究相结合,而不再就通识教育论通识教育,更加注重通识教育的实际价值和丰富内涵,并开始用定量和实证的方法对通识教育的质量、效果进行研究和评价,这个阶段可以视为通识教育发展的新阶段。

对通识教育热点词频次与中介中心性的分析,可以更好地从整体上把握我国通识教育研究的演化路径:从探讨通识教育内涵和厘定通识教育与相关概念异同及关系的宏观层面研究入手,到探究通识教育人才培养模式研究和教学改革实践的微观层面发展,再到顺应时代发展、丰富通识教育内涵和价值,以及注重通识教育实施实效的新发展。我国通识教育研究的脉络符合人们认识事物由表及里、由宏观到微观的认知逻辑路径。

三、结语

本文对通识教育进行文献计量研究,希望可以用文献计量和知识图谱的方法对这一阶段的研究成果进行梳理和分析,探讨我国近二十年通识教育研究的轨迹和特征。通过梳理和分析发现,通识教育一直是我国高等教育研究领域的重要热点之一,在二十年发展中,通识教育研究呈现出与高等教育其他热点结合衍生出新的价值和内涵的特点,这说明通识教育本身就是一个内涵极为丰富的教育思想。经过二十年的研究积累,通识教育研究无论在内容上,还是在形式上都有了长足发展,但到目前为止,学界对通识教育的研究还仍处于研究的初级阶段。这主要表现在:研究方法陈旧单一;持续研究较少;合作研究开展不够等。而这正是决定作为“舶来品”的通识教育是否能真正在中国落地生根,内化为有中国特色通识教育研究的关键。从Cite Space研究热点轨迹分析来看,未来通识教育研究将更多与双一流、立德树人、传统文化和文化自觉等诸多新生研究热点相结合,挖掘其新的价值和内涵。

本文只是以CNKI数据库的期刊文章为研究对象,未对专著、学位论文等文献进行分析;只是以通识教育为主题词进行检索,并未涉及其他主题词或检索方式;只能管窥我国学者关于通识教育的部分研究现状。也期待有更多学者从不同视角对该研究领域展开深入探讨。