4-7岁儿童情绪调节策略与父母反应方式的关系研究

2019-03-26申谊可梁美玉

但 菲,申谊可,梁美玉

1.沈阳师范大学,辽宁 沈阳 110034;2.天津师范大学,天津 300387

一、问题提出

“情绪调节”常被界定为“情绪调节策略的选择。”[1](P440~453)自20世纪50年代,心理学家就开始关注个体情绪的发展与调节。Thompson认为,情绪调节是基于目标的达成,对个体情绪反应进行监控、评估并改进的过程;[2](P269~307)Gross提出,情绪调节是个体面对不同重要讯息时的反应历程;[3](P525~552)我国学者孟昭兰认为,情绪调节是个体对内、外部情绪反应的监控,以保持良好的人际关系。[4](P46)透过学者们的阐释可以明晰,情绪调节是个体在情绪被唤起时,透过觉察、监控与评估,对正、负情绪进行修正,从而将情绪适当表现出来的过程。情绪调节策略常被认为是情绪调节的重要途径。已有研究指出,情绪调节策略是儿童社会性发展的重要指标,儿童若具备良好的情绪调节策略,有助于其良好社会能力与人际关系的形成。Eisenberg和Fabes通过观察婴幼儿在生气情绪下的独立行为,将儿童情绪调节策略归纳为六种,包括报复、行动反抗、发泄、逃避、寻求帮助和表达厌恶;[5](P138~156)肖颖采用故事情境法进行测验,发现幼儿会使用发泄、替代活动、寻求安慰、问题解决、他人情绪调节和自然表达等策略调节情绪。[6]本研究基于对以往文献的梳理与总结,通过对儿童在园、在校消极情绪事件的实地观察,从儿童视角出发,邀请儿童进行自述,采用质性资料分析编码,最终总结出能够引发儿童消极情绪的四种情境,包括失败情境、危机情境、需要缺失情境及人际交往情境。并结合具体情绪事件进行情境测验,从而确定了4-7岁儿童情绪调节策略的六种类型,即发泄、替代活动、自我安慰、人际支持、问题解决、认知重建。其中发泄、替代活动、自我安慰属工具性调节策略,人际支持、问题解决、认知重建属认知性调节策略。

父母是影响儿童情绪调节策略的重要环境来源。但在现实生活中,孩子的情绪困扰或问题往往会被父母置于盲区。当面对儿童的消极情绪时,父母所采取的反应实际上可以被视为一种情绪教育,是儿童进行社会化情绪调节最直接的方式。早在1997年,Denham等人就指出,父母对孩子的积极或消极情绪做出较高程度的反应,有助于孩子社会能力及情绪的健康发展。[7](P65~86)Salisch 认为,如果父母对儿童情绪调节策略的使用加以指导,待孩子长大后则会更加妥善地管理自己的情绪。[8](P310~319)与此相反,面对儿童的消极情绪,父母的“不赞同”“惩罚”等不支持反应,将会阻碍儿童积极情绪调节策略的形成。有学者指出父母自身情绪表现的失调,会伴随着对儿童消极情绪的不支持反应,也会对儿童的情绪调节产生消极影响。[9](P3570~3579)由此可见,儿童的情绪调节策略与其父母应对情绪时的反应方式有着密不可分的联系。随着年龄的增长,幼升小环境的急剧转变,儿童情绪调节策略作为个体未来身心健康的重要基石,不容小觑。因此,本研究以4-7岁跨学段儿童作为研究对象,考察其情绪调节策略、父母反应方式及两者之间的关系。

二、研究方法

(一)被试

选取某市两所幼儿园、一所小学,从4-5岁、5-6岁、6-7岁年龄段中随机抽取60人,共计180名儿童为被试,其中男孩101名,女孩79名,让其所在班级教师填写《4-7岁儿童情绪调节教师评定问卷》。面向各年龄段的家长分发《父母对儿童消极情绪反应方式量表》,剔除无效问卷后,共计259份,回收率92.5%。

(二)研究工具

1.《父母对儿童消极情绪反应方式量表》(CCNES)。该量表于1990年由Fabes,Eisenberg&Bernzweig建立。主要用于评估父母对儿童消极情绪反应的情形,采用Likert7点计分,1分表示非常不符合、7分表示非常符合,并设计12个能够引发儿童消极情绪的情境,每个情境有六种反应方式,分别为惩罚、忽略、悲伤反应、问题解决、鼓励表达、情感安慰。其中支持性反应为鼓励表达、情绪安慰与问题解决三项和的平均数;非支持性反应为惩罚、忽略与悲伤反应三项和的平均数。本研究中该量表的S-B分半信度为0.87。

2.《4-7岁儿童情绪调节策略教师评定问卷》。在确立了发泄、替代活动、自我安慰、问题解决、认知重建和人际支持六种情绪调节策略的基础上,自编《4-7岁儿童情绪调节策略教师评定初始问卷》,采用SPSS 22.0进行项目分析、探索性因素分析后,形成《4-7岁儿童情绪调节策略教师评定正式问卷》,共包括9个情绪事件、48个题目,采用Likert5点计分,1分表示非常不符合、5分表示非常符合。经过AMOSE验证性因素分析和信效度检验得到χ2/df=2.287<3,RMR=0.093<0.10,RMSEA=0.078<0.08,IFI≥0.9、CFI≥0.9,Cronbach α系数和S-B分半信度分别为0.823、0.876,说明该问卷结构设置合理,具有良好的信效度。

3.施测与数据处理。采用SPSS22.0软件对数据实施处理与分析,主要方法为方差分析、t检验、相关分析和回归分析等操作处理。

三、结果与分析

(一)4-7岁儿童情绪调节策略的发展现状

通过对4-7岁儿童情绪调节策略做描述统计可知:4-5岁儿童最常使用人际支持(3.16±0.60),使用替代活动(2.18±0.47)频率最低;5-6岁儿童最常使用人际支持(3.05±0.46),最少使用发泄策略(1.90±0.60);6-7岁儿童最常使用认知重建策略(3.16±0.64),使用发泄策略频率最低(2.06±0.56)。从总体上看,4-7岁儿童情绪调节的六种策略发展呈现不均衡,按照平均分由高到低依次为认知重建、人际支持、自我安慰、问题解决、替代活动、发泄。

(二)4-7岁儿童情绪调节策略的人口学差异检验

1.4-7岁儿童情绪调节策略的性别差异检验:在发泄策略上(t=4.448,p<0.05)存在显著的性别差异,男孩更易在消极情绪时采用发泄策略进行调节。

2.4-7岁儿童情绪调节策略的年龄差异检验:替代活动(F=12.702,p<0.05)、发泄(F=12.702,p<0.001)、认知重建(F=2.819,p<0.05)、自我安慰(F=5.384,p<0.01)四种情绪调节策略有显著年龄差异。

(三)父母对儿童消极情绪反应方式的发展现状

总体上看,父母对儿童消极情绪的反应方式中,支持性反应(5.50±0.72)显著高于非支持性反应(3.34±0.77)。由此可见,面对儿童消极情绪时,父母更倾向给予孩子支持性的反应。具体而言,父母对儿童消极情绪反应方式,按照平均分由高到低依次为情感安慰、问题解决、鼓励表达、忽略、悲伤反应、惩罚。说明父母在对待儿童消极情绪时采用情感安慰(6.00±0.83)频率最高,使用惩罚策略(2.68±0.32)频率最少。

(四)父母对儿童消极情绪反应方式的人口学差异检验

1.父亲、母亲对儿童消极情绪反应方式的差异检验:支持性反应上,母亲显著高于父亲(t=3.95,p<0.01);非支持性反应上,父亲、母亲差异不显著,但父亲的非支持性反应水平略高于母亲。

2.父母对不同性别子女消极情绪反应方式的差异检验:父母对待不同性别子女消极情绪的反应方式差异不显著,说明父母在对待男孩、女孩的消极情绪时表现较为一致。

3.父亲、母亲对不同性别子女消极情绪反应方式的差异检验:母亲的反应方式不存在差异,但父亲对不同性别子女的消极情绪反应方式存在显著差异,父亲对男孩有更多的悲伤反应(t=2.45,p<0.05)和鼓励表达(t=2.90,p<0.01)。

4.父母对不同年龄儿童消极情绪反应方式的差异检验:父母仅在惩罚反应上存在显著性差异(F=3.225,p<0.05)。经LSD事后比较发现,父母对三个年龄段儿童消极情绪的惩罚反应均有显著差异,6-7岁组分数显著高于5-6岁(p<0.05)、4-5岁(p<0.01),5-6岁组的分数显著高于4-5岁(p<0.05)。说明随着儿童年龄的增长,父母对儿童消极情绪产生了更多的惩罚反应。

(五)4-7岁儿童情绪调节策略与父母反应方式的关系

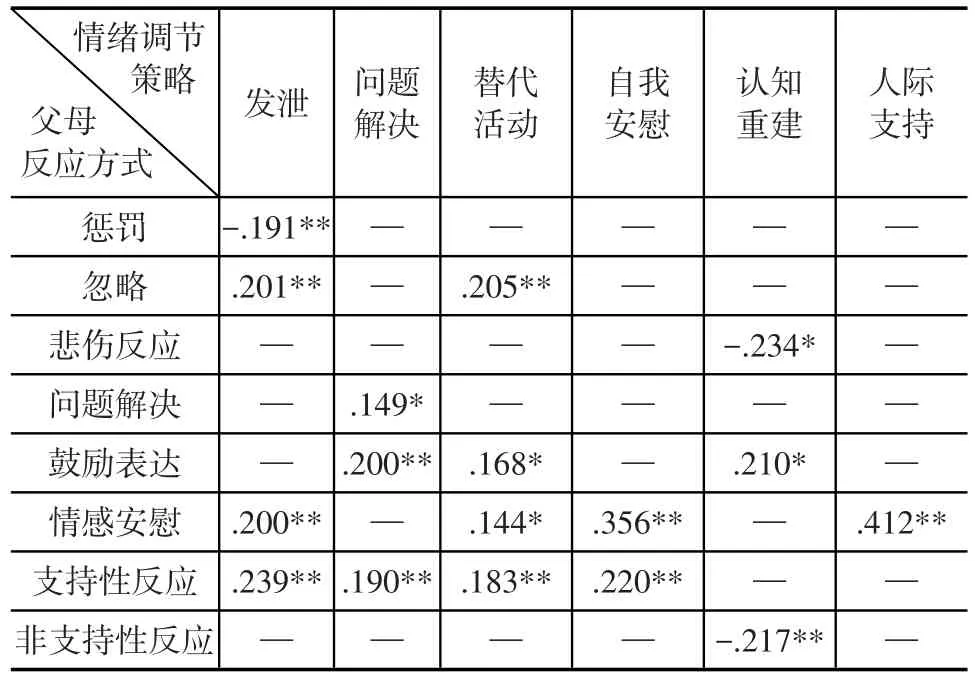

采用多元回归分析,考验父母反应方式的不同对儿童情绪调节策略的预测力。由表1可知,父母反应方式与儿童情绪调节策略的各维度均存在相关。父母的惩罚反应与儿童的发泄策略呈极其显著的负相关(p<0.01);父母的忽略反应与儿童的发泄策略、替代活动策略呈极其显著的正相关(p<0.01);父母的悲伤反应与儿童的认知重建策略呈显著负相关(p<0.05);父母的问题解决反应与儿童的问题解决策略呈显著正相关(p<0.05);父母的鼓励表达反应与儿童的替代活动策略、认知重建策略呈显著的正相关(p<0.05)、与问题解决策略呈极其显著正相关(p<0.01);父母的情感安慰与儿童的发泄、替代活动、自我安慰、人际支持策略呈极其显著正相关(p<0.01)。总体而言,支持性反应方式与发泄、替代活动、问题解决和自我安慰均呈极其显著正相关,非支持性反应方式与认知重建呈极其显著负相关。

表1 儿童情绪调节策略与父母反应方式的相关分析

四、儿童情绪调节策略与父母反应方式中存在的问题

(一)幼小衔接期,儿童情绪调节策略出现反弹

情绪调节策略,并非成人世界的专属词汇,儿童从2岁开始便能够使用情绪调节策略控制自己的情绪。本研究结果发现,中班儿童就已掌握了基本的情绪调节策略,且随着年龄的增长,认知重建策略逐渐增多,发泄策略逐渐减少。此结果与先前研究有相似之处,Shapiro、Marzolf在其研究中提及,3岁幼儿会运用替代活动等外显性行为策略解决问题,而4-5岁幼儿较常运用认知重评等认知性行为策略。[10](P185~211)Thompson 认为,幼儿阶段的情绪调节会从仰赖他人转向内在消化,在调节过程中个体能依据情境来调节情绪、符合社会的情绪表达规则。[11](P269~307)究其原因,幼儿期是大脑前额叶发展的高峰期,前额叶的主要功能为控制记忆、判断、分析等认知能力,即有意识地控制自身行为。[12](P327)加之此阶段儿童语言、社会能力日趋精熟,个体变得愈加独立,其情绪调节策略便会从外在行为性情绪调节策略,转向透过内在认知思考而产生反应策略。

根据以上儿童情绪调节策略的一般规律,可以发现,年长儿童相比年幼儿童更常使用内在认知性情绪调节策略,而外部工具性情绪调节策略将逐渐减少,最终趋于平稳。值得关注的是,本研究结果显示在替代活动、自我安慰两种外部调节策略上,一年级小学生的使用率折回到了中班幼儿的水平,甚至高于中班幼儿,出现了先下降后上升的“反弹”趋势。此种失常现象的出现,说明儿童情绪调节策略不仅受到生理成熟的影响,还与幼小衔接这一背景环境的转变存在相关。在此过程中,儿童知识储备、学习方式、生活习惯、人际关系,学校的行为规范、师生比等多方面出现了断层。在物理环境和心理环境急剧变化下,儿童极易产生不适感,致使6、7岁儿童难以使用高级的认知性策略进行重构,而是转向了自我安慰、替代活动等低级的外部调节策略。

(二)幼小衔接期,父母呈现出更多惩罚反应

本研究发现,父母对儿童消极情绪的反应方式中,支持性反应显著高于非支持性反应,即父母在面对儿童消极情绪时,更倾向给予孩子支持性反应,其中情感安慰表现频率最高,惩罚频率最低。通过对儿童情绪调节策略与父母反应方式进行相关分析后发现,父母采取支持性反应时,孩子更倾向于运用认知性情绪调节策略。反之,若父母采取“忽略”“惩罚”等非支持性反应时,儿童更多地使用发泄策略进行情绪调节。Denham、Zoller与Couchoud认为父母对孩子情绪反应的过程,实质也是对孩子的情绪社会化进行建构的过程。[13](P928~936)父母若处理得宜,将对孩子的情绪发展及社会能力产生正向效应,建立孩子对情绪的了解及技巧的获得。反之,父母面对孩子消极情绪时采取不当反应,对孩子的情绪能力发展,无疑是雪上加霜。

但伴随儿童进入幼小衔接期,父母对儿童的消极情绪呈现出了更多的惩罚反应。这与父母对儿童的角色期待不断升高有关,孩子由“小朋友”转变为“小学生”,父母自然希冀其能以“大孩子”的准则进行自律。但这种角色的转化并非一蹴而就,父母的过度期待未能建立在儿童发展的基础之上。所以,儿童一旦产生消极情绪且无法尽快恢复时,父母则会使用惩罚反应进行强制性解决。这也证实了国外研究者的相关研究结论,随着孩子的年龄逐渐增长,家长自然而然地认为其理应拥有更强的自我控制力,一旦消极情绪产生,父母不但不帮助孩子纾解情绪,反而使用惩罚的手段不断地压抑孩子内心感受。若家长一味实施惩罚来阻止孩子的情绪发泄,看起来是一种有力的遏止且“立竿见影”,但却会成为孩子情绪发展的障碍,极易进入消极情绪的恶性循环中,造成忧郁倾向。

(三)父母在处理情绪问题上存在性别刻板印象

在六种情绪调节策略中,男孩、女孩在发泄策略上存在显著差异。说明女孩较男孩更善于调节情绪,男孩倾向于使用激烈、外显的方式应对消极情绪。在生理发展上,幼儿期的男孩大脑发育相对迟缓,记忆深度不足,语言与情感表达技巧稍显逊色。在社会性发展中,男孩和女孩逐渐趋同于各自的性别角色,女孩情绪表现内敛,常以自我安慰等内隐行为应对情绪问题;男孩情绪表现果敢,常以身体攻击等外显行为应对情绪问题,且女孩对成人的要求和命令较男孩更为顺从。国外研究结果中也发现,男孩面对负向情绪时使用发泄、攻击性行为、注意力分散等策略高于女孩,而女孩在面对负向情绪时使用语言方式表达情绪、安抚策略、忍耐策略高于男孩。诚然,男孩在情绪调节策略上的确不如女孩,男孩更易使用发泄等外显策略直接抒发情感。

由于定式价值观的固化,我国父母与女儿谈论情绪事件的机会高于儿子,使得女孩会更加留意自身对情绪问题的思考。而面对情况更加“棘手”的男孩情绪问题,我国父母常以“男孩要有男孩样儿”“男子汉要勇敢”等话语安慰孩子,试图在尽可能短的时间内抑制住男孩消极情绪的产生。在“男儿有泪不轻弹”的传统刻板印象下,使得男孩更加难以正视自己的消极情绪,往往感到孤立无援。其次,本研究结果显示父亲对男孩、女孩消极情绪的反应方式存在显著性别差异,父亲对男孩有更多的悲伤反应和鼓励表达。这说明父亲对男孩有更高的情绪期待,期望他们能像“男子汉”一样妥善调节自己的情绪。但是若频繁使用此种“贴标签”的方式息事宁人,逃避孩子消极情绪的产生,反而会轻而易举地扭曲孩子对自我情绪的概念。男孩同样需要情感关怀与释放,尤其需要父亲的陪伴与共情,但显然这种渠道似乎已被成人剥夺了,从而加重了男孩采用偏激的手段发泄情绪的频率。

五、儿童情绪调节与父母反应方式的应对措施

(一)关注幼小情绪变化,解读儿童情绪密码

4-7岁儿童正处于幼小衔接过渡时期,所处的物理环境、心理环境发生剧烈变化,不仅要有学习知识的储备、生活习惯的连结,更需要关注儿童的情绪波动。在此关键期,父母要随时留意儿童的情绪状态,而倾听是关注儿童情绪最直接、最有效的途径。父母要鼓励儿童积极表达情绪,尽可能为儿童营造了开放的心理环境,帮助儿童形成内心的安全感。当幼儿产生消极情绪时,采取正向、支持、鼓励的态度认真对待,降低对“大孩子”“小学生”的社会角色期待,尊重儿童心理发展规律。值得注意的是,本研究发现,过度的情感关注,可能会纵容孩子消极情绪的蔓延,长此以往容易促使孩子学会利用负面情绪进行“情感勒索”。因此,在幼小衔接的关键期,家长要真正从孩子的角度付出耐心,用心倾听、理解和接纳,而不是假装“共情”。

儿童的消极情绪需要解读与疏导,而不是围堵。父母更要把握好孩子每一次产生消极情绪偶发的事件,适时教导孩子正确归因,形成良好的情绪调节策略。现实生活中,家长在面对幼儿的消极情绪时往往束手无策,不知究竟是该安慰亦或是该责怪。儿童有权利生气、也有权利难过,这是他们真实的情绪体验,父母需要做的就是帮助孩子正确识别和梳理情绪。建议父母除了倾听之外,还应当针对不同的情绪事件与儿童展开讨论,了解发生的真实情况并帮助儿童厘清产生消极情绪的诱因、后果,教导儿童掌握一些弹性的解决方式,如认知重建、问题解决、换位思考等认知性策略,让儿童学会采用多种方式调节情绪,从而建立良好的社会互动关系,提升未来生活的适应能力。

(二)调适自身反应方式,成为儿童情绪榜样

家庭是儿童最早接触的社会化情境,父母则是影响儿童情绪调节的关键人物,父母对儿童情绪的反应以及父母本身的情绪表现是儿童情绪社会化的主要机制。[14](P241~273)本研究也发现,若父母提供更多的鼓励或更少的惩罚,其孩子消极情绪的情形都将会减少。因此,父母应摒除对孩子的不适宜期望,正视儿童发展的顺序性和阶段性,给予孩子更多积极的支持性反应,如鼓励表达、问题解决等,不但能增进亲子之间的感情,更有助于提升孩子对情绪的敏感度,拥有良好的情绪能力。与此同时,父母也要把握适度原则,过度的情感安慰不但不会抑制儿童的消极情绪,反而会助长儿童发泄情绪的气焰。其次,父母应调整好自身的情绪表现。在面对孩子情绪问题时,控制好自己的情绪,切不可操之过急,给孩子创造可以自由充分抒发情绪的空间。

身教重于一切,父母是幼儿情绪学习最好的楷模。儿童通常是经由与家长的互动,学习如何表达情绪以及情绪调节的方式,从而逐渐塑造出自我情绪发展模式;父母则是经由与儿童的交流,传达自己的处理情绪的方式,因此,父母是儿童学习情绪的主教练。儿童在家庭中无时无刻都在观察父母的不同的情绪状态、处理情绪事件的方式,透过模仿逐渐内化父母处理情绪的方式,并从经验中习得情绪理解、表达和调节等能力。当面对消极情绪时,儿童能够效仿过去的情绪经验,使用更有效的情绪调节策略来解决问题。这就要求父母要注重自己平时在家庭中的情绪表现、情绪反应,常与儿童分享及讨论情绪,不断丰富自身情绪调节策略,增强使用正向方式解决情绪问题的能力,通过示范情绪表现适时有效地影响并且帮助儿童走出情绪谜团。

(三)重视男孩情绪问题,突显父亲主导作用

传统性别角色观认为,男孩是勇敢、坚强且独立的,但不容忽视的是,他们同样需要坦诚的对话,需要情感的关怀与慰藉。男孩、女孩在幼儿园中哭泣次数比例相差无几,但成年之后,男性哭泣次数显著低于女性。男孩究竟是什么时候开始变得不会哭了?可想而知,在男孩的成长过程中,负面情绪在持续不断地被压制。受到性别刻板印象根深蒂固的影响,父母在与男孩的沟通中常以“赢”“勇敢”“不服输”占据主要话题,男孩不能轻易表露情绪,那是懦弱的体现。男孩的潜意识便会要求自己必须尽早武装好情绪面具,但事实上情绪不可能被消灭,它只是潜藏在了冰山之下短时压制,一旦爆发极易引发行为问题。所以,父母更要为男孩留有一方可以卸下“面具”的空间。

父亲在儿童社会化情绪调节过程中发挥了不可替代的作用,尤其是针对男孩的情绪教育,父亲的情绪信念、行为等拥有更强的影响力。但日常生活中,父亲往往以极端性的方式消极处理孩子的情绪问题,或狂风暴雨、或置之不理。因此,父亲应首先注重提升自身的情绪调节策略,减少负向情绪表达的发生,不采取强硬或者威胁的语气要求孩子,更要避免以惩罚、冷漠的方式解决问题,学会合理控制愤怒、悲伤情绪,做好自身情绪管理。对于不善言辞的父亲可以借助情绪绘本,采用亲子共读的多样化形式,教导孩子参考绘本中对消极情绪的纾解方式,涵养正向的内心情感,丰富孩子的情绪体验,对儿童情绪发展大有裨益。