贵州沿河能否留住旧时光

2019-03-25喻添旧

喻添旧

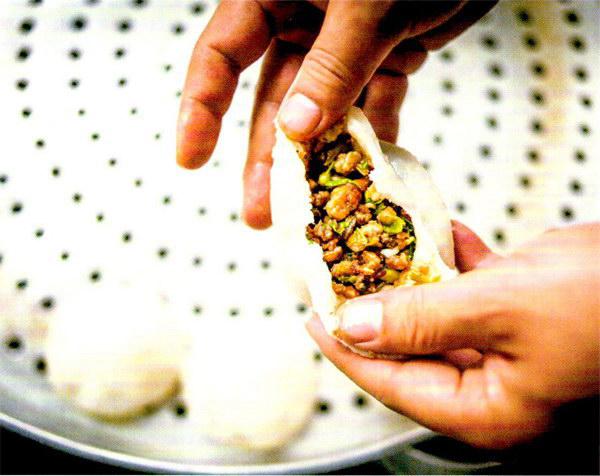

1.糯米包子外皮软黏,内馅香酥。

清晨的烟火

如今沿河依然是一座繁华的小城,街道熙熙攘攘,早晚高峰时也会拥堵,乌江沿岸排起彩色的灯带,好似在播放一部漫长的电影。通过横跨乌江的“风雨桥”,有一个传统的“赶场”地,每天清晨都有如同年节庙会一样的市场,摆满了新鲜的瓜果蔬菜、自制的山烟土烟、味道浓郁的香料调料,以及当地特色的豆腐干、蕨根豆腐和豆腐渣。一个地方独特的生活气息,总是在日常饮食中点滴汇聚,不断绵延,让本地人心安,让游客欢喜。

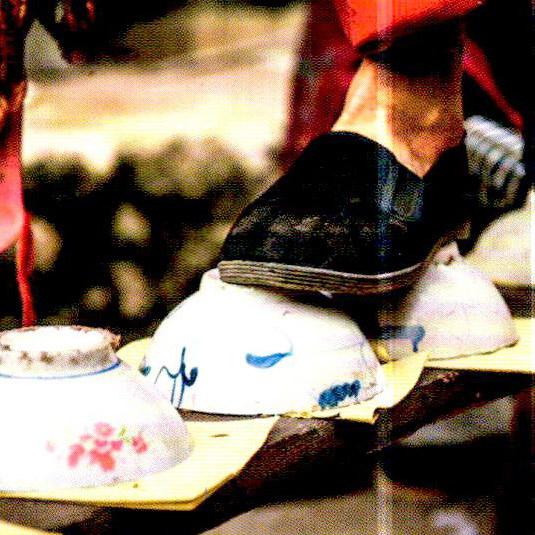

沿河美食众多,其中最出名的是土家酥食。制作酥食是一个相当考验耐心的过程,按照传统,制作者要先净手、上香,然后将糯米和粳米混合起来,先浸泡,后炒熟,再磨成面粉,加入蜂蜜,用手工雕刻的梨木模具按压出吉祥如意的图案。现在县城里每天都能买到酥食了,但当地人提起它,还是记忆中甜蜜的“年味儿”。

沿河的早餐种类、口味极多,可以吃一个星期都不重样。糯米包子颇像北京的烧饼、蛋饼。快捷方便,可以边走边吃,但做起来其实很费工夫,馅料要用五花肉丁和豆腐混炒5个小时,再加入香葱、蒜末。糯米包子的外皮光滑圆润,没有一个褶子,与其说是包子,不如说是汤圆,从前它也的确是沿河家家户户在正月十五享用的小吃,一口咬下去,香气扑鼻的馅油顺着嘴角涌出,肉末酥脆,外皮软糯,一种满足感油然而生。

炸油糍与油饼子也是沿河的清晨必不可少的味道。炸油糍色泽金黄,有3种馅料,一枚只卖5毛钱。“千层油饼子”在别处是吃不到的,而且一定要在店里品尝。店家会提前一天用猪油渣和面层层卷起制成面饼,然后现吃现炸,炸好的油饼子趁热扔进豆浆里,嘶嘶作响,清澈的油花在豆浆里散开,油饼也变得软糯鲜香,平常而有声有色的一天就这样开始了。

2.水挂面也是搭配臊子,却和陕西风味不同。

3.油糍是沿河街边常见的小吃。

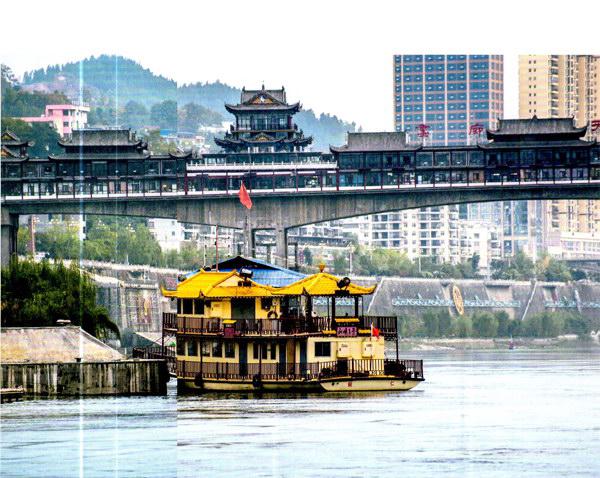

4.江与桥是沿河县城的鲜明标志。

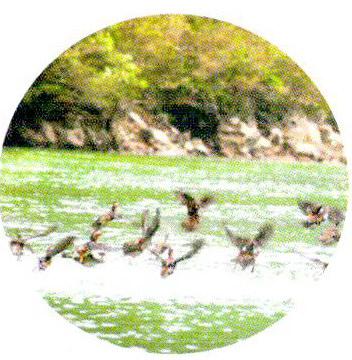

5.鸳鸯在乌江山峡中成群起舞。

山水的馈赠

今天的黎芝峡,崖下碧涛滚滚,崖上绿树成荫,林间时常有黑色的精灵闪现,似乎在窥视人们的行踪,那是黑叶猴。沿河县是中国乃至全球最大的黑叶猴栖息地,它们生活在乌江两岸的森林里,延续着种群生活的传统,每个种群包括一只公猴王、七八只母猴和数只小猴,领地范围两三平方千米。

独特的地理地貌和良好的生态环境,为野生动物提供了栖息之所,也给人类带来山水的特别馈赠,沿河的鱼和羊味道都极为鲜美,是难得的佳肴。

“乌江水煮乌江鱼”,这道单纯的菜肴一直是沿河人餐桌上的主角。它最初是由“乌江纤夫”创造的,按照原汁原味的做法,鱼必须是从乌江里刚捞起来的新鲜活鱼,水必须是乌江中流动的活水,就在船上开火,将鱼收拾干净下锅,除了盐巴什么作料都不放。現在沿河的餐馆里做鱼依然保留了活水加活鱼的基本原则,只是调味更加丰富了,有的咸鲜,有的麻辣,吃时讲究“先闻味,再喝汤,后吃鱼”,待鼻腔、舌尖、唇齿都得到满足之后,才将饱蘸着奇香汤汁的白嫩鱼肉吞咽下肚。

乌江沿岸山坡上散养的白山羊,为沿河人提供了另一种难以忘怀的美味。这一带的草生长条件近乎原生态,养育出的白山羊肉嫩肥美,同时不像北方的优质羊肉有较重的“膻味”,更容易被大众接受。“全汤羊肉”是沿河土家人最好的团聚宴,将全羊清理干净后斩成大块,连同内脏一起放进巨大的铁锅炝炒,加入山泉水和诸多草药、调料,以木柴大火炖煮几个小时,羊肉炖得酥烂而有弹性,羊汤熬得滚香浓稠,人们围坐在一起品尝这热腾腾的美味,整个村寨都飘散着一种令人喜悦的味道。

1.乌江游船从县城码头出发,驶向画廊深处。

2.沿河县有世界上最大的黑叶猴栖息地和保护区。

3.自然生态始终是贵州引以为傲的名片。

4.在麻阳河这个人与自然的共同家园,黑叶猴可以自在地生活。

九大碗与傩堂戏

在中国民间,“九”这个数字有富足、吉祥之意,过去生活水平有限,九大碗只有过年才能吃上一顿,如今好吃的东西数不清,吃九大碗已不再是为了满足口腹之欲,更多是一种文化传承,是婚丧嫁娶和重要节日时的一种人文景观。

在沿河人的婚礼中,“哭”是一种独特的仪式。迎亲队伍在黄铜唢呐的伴奏下进了村,新娘子便开始了羞答答的哭嫁,一边哭一边唱,倾诉父母的养育之恩、与家人的难含之情,顺便骂一骂媒人的巧舌如簧:“媒人嘴巴长得薄,花言巧语由你说,媒人嘴巴长得翘,哄我父母开心笑……”在一片亦哭亦笑、亦庄亦谐的欢闹中,迎亲队伍簇拥着新娘走出堂屋,走出寨子,走进新的生活。

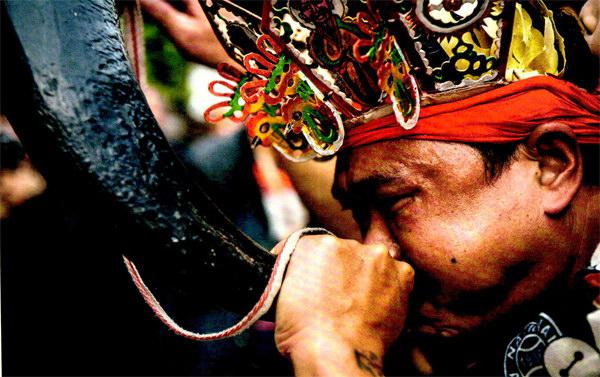

与哭嫁相比,另一种传统习俗——傩堂戏显得严肃、庄重许多。40岁的杨云霞住在甘溪镇沙坝村,是铜仁地区唯一的女性傩面具艺术家,2005年,她放弃了在医院的高薪工作,接手做祖传的傩面具雕刻,成为这一家族技艺的第七代传人。2013年,杨云霞组织起10多人的傩堂戏演出班子,为保留这一渐行渐远的古老文化做着努力。在由皮、竹、纸扎起的戏坛里演出的傩堂戏,看起来有些繁琐、冗长,古老的仪式感也与当下的生活节奏格格不入,让人特别感慨的,是在它背后的那种坚守。

与哭嫁相比,另一种传统习俗——傩堂戏显得严肃、庄重许多。40岁的杨云霞住在甘溪镇沙坝村,是铜仁地区唯一的女性傩面具艺术家,2005年,她放弃了在医院的高薪工作,接手做祖传的傩面具雕刻,成为这一家族技艺的第七代传人。2013年,杨云霞组织起10多人的傩堂戏演出班子,为保留这一渐行渐远的古老文化做着努力。在由皮、竹、纸扎起的戏坛里演出的傩堂戏,看起来有些繁琐、冗长,古老的仪式感也与当下的生活节奏格格不入,让人特别感慨的,是在它背后的那种坚守。

作为传统与现代之间的一个缓冲地带,乡村在避免文化断代方面发挥着自己的作用,同时也常常因此产生一系列令人唏嘘的冲撞、冲突。很多传统习俗曾是我们的祖辈熟悉和敬畏的,却让今天的我们感到疏离和不知所措,时代的变迁改变了传统文化的命运,也促使我们站在不同的角度去思考文化的传承。

1.儺戏的面具千奇百怪。

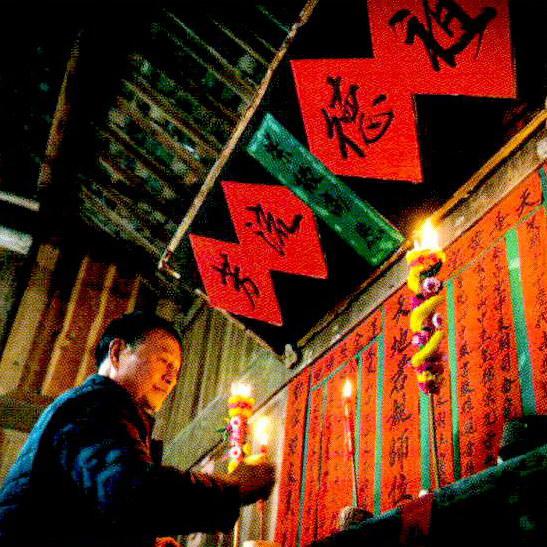

2.傩戏演出通常和祭祀联系在一起。

3.傩戏的表演既需要技术也需要技巧。

4.通过传统服饰可以直观地找回本土文化风貌。

5.诗书济世、祖德流芳的观念在乡下仍没被忘记。

6.乡村自有自己的美学观。

7.对游客来说,傩戏既是文化猎奇,也是视觉享受。