猎梦人

2019-03-25

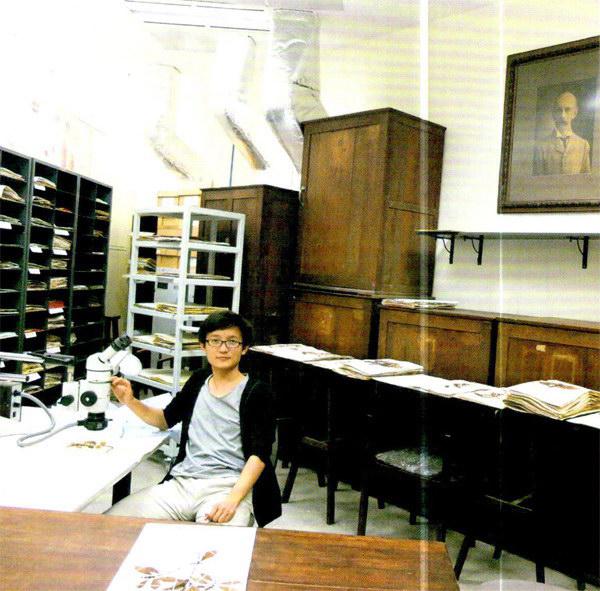

万里寻一豆 顾沁如

2012年开始,我每年都会数次飞往不同的咖啡产地,包括泰国、墨西哥,危地马拉、萨尔瓦多,洪都拉斯,哥斯达黎加、哥伦比亚、巴西、埃塞俄比亚、肯尼亚、乌干达……只为寻找最完美的咖啡豆。我也结识了世界各地的咖啡种植者,他们亲手为我冲的那一杯咖啡,有着独一无二的风情。

进入一个神奇一界

我进入咖啡的世界实属偶然。2012年年底,一个做咖啡生豆生意的澳洲朋友,因为在中国的合作项目出了点问题,积压了一批咖啡豆,托我帮忙销售。那是我第一次看到咖啡生豆,了解到它是如何采摘和烘焙的。当时朋友所做的杯测相当粗犷,没有计时,就是把豆子泡一下,然后破渣,大家拿勺子捞着喝。我以前认为咖啡豆只有单纯的苦味,但在那杯不太讲究的咖啡里,我喝出了堡尚的酸质,还有水果的清新风味,一个神奇世界的大门就这样向我敞开了,后来我一步步地深入其中,成为咖啡寻豆师和咖啡品鉴师。

咖啡和红酒很像,入门的门槛并不高,却易学难精,成为一个好的品鉴师,需要长期的积累和发自肺腑的热爱。一杯咖啡的特色通常是由80%的香气和20%的味道组成,烘焙后的咖啡有800多种香气成分,经过不同的自然条件的驯化,不同产地的咖啡豆又带着不同的风味和调性,比如,海拔低的地方演化出富有坚果、巧克力、蔗糖风味的卡杜艾、卡杜拉,海拔高的地方则有花香浓郁的铁比卡。为了训练味觉和嗅觉,我喝了无数杯咖啡,吃了无数个水果,分析它们的甜度、酸度和香气,不断强化感官记忆,逐渐建立起自己的味觉数据库,可以迅速判断出一种味道的“刻度”。

国际上有很多咖啡豆的杯测比赛,这是分辨咖啡豆优劣的一个权威途径。COE(Cup of Excellence,即“卓越一杯”)是目前世界上最知名、最具权威性的精品咖啡豆竞赛,始于1999年,每年由不同的咖啡生产国主办。COE的比赛规则十分严格,评委会对参赛的咖啡豆进行盲测,根据干净度、甜度、酸质、口腔触感、啜吸风味、余味、均衡度和整体评价这8个项目逐一打分,满分100分,得分超过85的即是国际咖啡界公认的最高水准的咖啡豆,可以在以精品咖啡为主的网络拍卖上卖出高价。

作为COE的国际评委,我多次应邀到各个咖啡生产国进行相关评测。杯测前要对咖啡豆进行标准化的烘焙和萃取,让所有参赛的豆子站在同—起跑线上。每款豆子通常会同时出品4杯,进行杯测校对,我的习惯是喝4轮,从热喝到冷,测试咖啡在不同温度下的表现。啜吸的方式可以最大程度感受每种豆子的细微差异,它能使咖啡液迅速在口腔内雾化,此时大脑神经高度紧张,味觉、嗅觉和想象力被充分调动起来。只是,一组评测10款咖啡,最少要啜吸160次,非常消耗体力,一天评测4场,最后会感觉腹部无力,嘴唇也变成了咖啡色。

2015年我去萨尔瓦多做COE的评委之前,在西雅图SCAA(Specialty Coffee Association of America,美国精品咖啡协会)的展会上遇到一位做过多次评委的老前辈,他吓唬我说:“好好打分,若分数不在规定的区间内,会让你‘滚蛋的。”因为比赛都是盲测,记录下来的数据也可以用来检验评委的专业度。无论一位评委是否享有盛名,同一款豆子,如果打分的波动超过一定范围,其对咖啡的品鉴能力就会被质疑,比如第一天评测某款豆子,给其中一个项目打了7.5分,第二天再评测同一款豆子,这一项却打了6.5分,差异过大,一定有问题。

完美咖啡豆在哪里

为了更全而地了解和评判一款豆子的优劣,寻豆师必须要亲自采集全球咖啡豆的信息。每到咖啡豆成熟的季节,我就会马不停蹄地奔赴一个又一个咖啡庄园,看看咖啡树的品用,和庄园主聊当年的年景,试试新出产咖啡豆的味道。这些庄园大多地处深山,道路坑洼颠簸,单程走四五个小时很正常,跋涉七八个小时也不稀奇,有一次我凌晨三点多出门,中午才赶到目的地。

海拔及相关因素对咖啡豆品质的影响最大,但我也不赞同“唯海拔论”,每种“完美咖啡豆”都有适合自己的独特的小环境,并没有全球一刀切的标准。我在埃塞俄比亚海拔1500米左右的地方找到了极好的咖啡豆,带着浓重的花香,口味十分丰富,可以品出柑橘味、草莓味及其他日晒水果的味道,但同样的品种种植在哥伦比亚、巴拿马等国家,却失去了这些美妙的感觉。我在萨尔瓦多喝的帕卡玛拉会散发出花香,有清新水果的口感,而在巴拉马种植的帕卡玛拉就是坚果调性,完全没有花果香。我也发现,海拔1800米以上确实容易出产好的咖啡豆,但泡出的咖啡调性如何,还要看后续处理方式是否恰当。

我遇到过的最昂贵的咖啡豆是2018年巴拿马采摘的瑰夏,一公斤要几万元人民币。巴拿马的水土十分适宜种植瑰夏,这款咖啡豆具有很强的花香和水果调性,在杯测中脱颖而出,备受追捧。这种传奇咖啡豆是世界各地的咖啡烘焙师都梦想拥有的珍品,而瑰夏本身存活率不高,采摘率也不高,每個批次亩产量只有20—30公斤,加上咖啡庄园举行了竟拍,导致全球范围内价格上涨。

但是,并非叫瑰夏的就一定是好豆子,一款完美的咖啡豆,还需要种植者付出相当的智慧和心血。洪都拉斯有一个咖啡庄园,属于卡巴雷洛家族(Caballero),这个家族三代人都致力于咖啡种植,第三代中的一位女性玛丽莎贝尔(Marysabel)是洪都拉斯第一个大胆引进瑰夏的人,当时周围所有的人都不看好这一尝试,但她和丈夫持续探索了六七年,终于找到了最适宜瑰夏的小气候和处理方式,能够展现它的最佳风味。这款豆子参加了COE的比赛,一举夺魁,玛丽莎贝尔说,咖啡豆的生长需要时间,生产和处理都有技巧,也需要经历时间的检验。

在寻找咖啡豆的旅程中也会遇到各种险情。有一次,我从墨西哥经美国转机回国,起飞没多久,飞机开始抖动,氧气罩掉了下来,飞入美国境内后又出现故障迫降,感觉就像是灾难电影中的情节。2015年夏天,非洲卢旺达的咖啡生豆产区正值旱季,我在一个咖啡竞赛主办方的杯测室里参加杯测,现场总是停电,大家的心情都有些焦躁,忽然窗外传来一阵枪声,所有人面面相觑,恐慌的情绪迅速蔓延,我躲在了桌子下面,以防被乱枪打中,后来得知,那无总统的弟弟在街上被人杀死。咖啡本来应该是为人们制造美好感觉、美好生活的事物,但在一些“完美咖啡豆”的产地,连安全也是奢侈品。

中国的精品之路

咖啡树是一种坚强的植物,不娇弱,不造作,它们大多分布在赤道带,可以生长在平坦的林区,也能适应陡峭险峻的山地,生存所需的条件不多。同时每一种咖啡豆都拥有自己活泼的小性格,每个地方、甚至每个庄园的豆子感觉都不一样,其风味与当地的水土、植被、气候都关系。

这些年,咖啡豆的生长环境也在发生变化。有些地方一开始种植的是当地原生的咖啡豆品种,比如有的庄园一直种波旁,后来受到叶锈病等病虫害的影响,植株慢慢死去,只能改种杂交的抗病虫害的品种。有些地方因为过度施肥,土壤越来越贫瘠,咖啡豆的风味也越来越差。精品咖啡圈子里流传着一句话:“10年后,不知还能不能喝到纯正的咖啡。”如今有越来越多的人开始喜爱咖啡,人们对咖啡的口味要求也越来越高,而咖啡原产地的条件却无法与之匹配。很多优质豆的产量本身很小,市场需求会促使一些原产地开始急功近利,扩种,施肥,甚至与商业品种混种,咖啡豆的味道大不如前。

世界各地的咖啡豆“猎人”都有自己关注的方向,对咖啡豆的选择各异。比如,美国人喜欢喝浓缩咖啡、美式咖啡和奶咖,往往就会选择比较便宜的咖啡豆,不太在意精品不精品的;日本的寻豆师偏爱适合深度烘焙的豆子,咖啡豆在烘焙的过程中会木质化、纤维化、焦糖化,颜色越来越深,风味也由果香味变成醇厚的苦感加甜感,能喝出余韵;中国的咖啡爱好者相对更喜欢中度或轻度烘焙的咖啡豆,这样的豆子品鉴时前端即有很多风味,比如水果味和花香味。有时我将国外口碑极佳的咖啡豆带回国,却发现国内的烘焙师并不认可,因为与本土咖啡人群的口味偏好不一致。

咖啡种植是个“慢生意”,买下一个咖啡庄园,撒下种子,咖啡树至少要4年才能收获,咖啡豆的品质如何还得碰运气,没有人能确认它是否与当地的水土珠联壁合。我每年在世界各地奔波,深知要喝到一杯真正好的咖啡并不容易,那是山川、气候、种植者与烘焙师合力促成的结果,若有幸遇到,如同是得到了上天的馈赠。我也希望自己能成为海外优秀咖啡豆进入中国的桥梁,为中国的咖啡爱好者筛选出真正的好东西。

中国的精品咖啡之路刚刚起步,我相信它一定会通向一个很好的未来,但这一过程也会比较漫长。和中美洲相比,中国的自然条件不占优势,云南出产的咖啡豆,因为水土的关系,干净度不够,杂味比较多,但只要肯用心,咖啡豆也有很多的可能性,比如巴西以前主要也是种植普通的商业豆,最近开始有一些很亮眼的精品咖啡豆冒出来。道路还是需要自己慢慢探索,关键是不能急功近利。

Tips

咖啡的三次进化

■第一次:1940—1960,咖啡速食化

全球范围内的第一次咖啡浪潮,将速溶和罐装咖啡推上了王座,这种口味特殊的饮品也借此大量普及,走入千家万户。

■第二次:1966—2000,咖啡精品化

以星巴克等品牌为代表,咖啡从海量生产的标准化产品,转向一种综合了社交内容的品味过程,人们开始关心咖啡本身的故事,从哪儿来、怎么烘焙,“一起喝个咖啡”不再被理解为只是去买一怀饮料。

■第三次:2003年至今,咖啡美学化

咖啡逐渐与振奋精神等实用功能剥离,成为生活态度的象征。人们像品评葡萄酒一样,细化冲泡咖啡的步骤,体会各种操作带来的微妙变化。咖啡馆不仅是社交场所,也是生活方式的代言者,人们来这里欣赏独特的装修风格,挑选特定风味的咖啡,享受咖啡师的专业服务。

与蜻蜓同行

蜻蜓是一种来自远古的物种,早在恐龙出现之前,它们就飞翔地天际。中国约有1000种蜻蜓,然而能飞进公众视线的不足5%,更多时候人们只能借摄影师的镜头来欣赏它们的迷人身姿。在我心里,蜻蜓是富有灵性的生物,踏入专业研究领域10年来,我访问了中国上百个自然保护区,以及东南亚、欧洲、非洲各地,追寻这些“落入凡间的精灵”,一部数码相机,一个捕虫网和一辆越野车,就可以开启一次难忘的科学考察之旅。

蜻蜓中的“大熊猫”

蝴蝶裂唇蜓是蜻蜓界的巨星,就像动物界的大熊猫一样,受到全球昆虫学家的高度关注。它也是名副其实的巨型昆虫,雌性个体的翅展可超过150毫米,在贵州中部发现的蝴蝶裂唇蜓雌性个体翅展达156毫米,这个数字也成为中国蜻蜓无法逾越的极限。

2007年7月,我特地前往贵州寻访蝴蝶裂唇蜓的踪迹。经过几天的考察,我发现了诸多美丽的蜻蜓,却唯独不见“大熊猫”的影子。这天清晨,我走进一片山谷,沿着一条溪水逆流而上,远处飞来一只硕大的蜻蜓,是雄性的红褐多棘蜓,后面紧跟着一个体型更大的黑影,正是传说中的蝴蝶裂唇蜓!我简直不敢相信自己的眼睛,这一刻也就此在我的腦海中定格,永生难忘。此后12年,我每年都会在这个季节重返故地,像是完成与老朋友的一个约定。

这些年,蝴蝶裂唇蜓的栖息环境曾遭受巨大创伤,看到它们的栖息地一天天缩小,我总是黯然神伤,好在它们面对环境的挑战展现出了顽强的适应能力。

蝴蝶裂唇蜓是裂唇蜓家族的代表之一,裂唇蜒家族受到广泛关注,主要有两方面的原因,一是它们体型巨大,容易被人发现;二是多数种类都有显著的色彩,非常容易与其他蜻蜓区分。大型蜻蜓中,翅上有鲜艳色彩的类群非常罕见,裂唇蜓则是特例。裂唇蜓是非常敏感的生物,它们的稚虫只能生活在清澈的溪水中,不能忍耐有污染的水体,成年后则需要栖息于相当大面积的森林,以便完成各种生命活动。它们的存在与水质及河岸带的植被密切相关,人们可以借此有效地评估环境质量。

蜻蜓目昆虫是重要的环境质量指示生物,作为淡水生态系统的构成要素,它们幼年生活于各类淡水水域,生长受水质、水的流速、水生植被等条件影响;成虫在羽化地点附近生活,很多种类终生不离开其生长的水域,其各项生命活动亦受到周边植被状况的影响。它们的存在可以标志水环境的健康状况和森林的植被质量,像裂唇蜒这样的敏感物种对水体和植被的指标要求较高,可以准确评价各种干扰带来的环境问题。

象征“真爱”的蜻蜓

豆娘属于蜻蜓目、束翅亚目,统称蟌。豆娘美子爱色蟌(Noguchiphaea yoshikoae Asaina)在中国仅见于云南,栖息于茂盛的森林之中,它们身体纤细,翅非常狭窄,停歇时腹部末端微微翘起。

这种豆娘的发现者朝比奈正二郎是20个世纪全球最杰出的蜻蜓学家之一,对亚洲地区的蜻蜓分类研究有卓越贡献,关于中国南方也有很多重要的研究成果。1976年,他建立了一个新属——Noguchiphaea,是以他的情人Noguchi Yoshiko的名字命名的,他还用情人的姓氏Yoshiko來命名属模式种,这在全世界已知的6000多种蜻蜓中是独一无二的。世界色蟌专家Matti认为这一新属的含义是“真爱”,于是为其取了中文名“爱色蟌属”。

云南的“蜻蜓天堂”

我从2009年开始在云南进行蜻蜓考察,云南蜻蜓区系的魅力总能令我为之震撼。

云南气候条件优越,北回归线横贯南部,从北到南的气候差异相当于从黑龙江到海南岛,垂直方向上有众多山脉,海拔起伏较大,通常一座山脉就可以感受几种不同的气候类型,“山分四季,十里不同天”。这样独特的环境,使云南成为世界上最重要的蜻蜓栖息地之一。

2014年7月,我前往位于德宏州盈江县中缅边境的铜壁关国家级自然保护区进行考察。通往保护区的道路十分曲折,“S”形弯道极多,雨季尤其难走,但周边充满生机的环境也常常让人忘记行路难的困扰。轻雾如纱般缠绕,空气中弥漫着泥土与树叶的清新气味,林中有径,径下环水,水在石上流,我想要寻找的那些林中精灵就藏匿在庞大的淡水微生境中,等待敏锐的眼睛去发现。

独一无二的海南“凤凰”

2014年年5月,我的西班牙老友Adolfo Cordero-Rivera在中国海南岛的原始森林中进行了一次冲秘的旅行,我有幸成为他的旅伴。Adolfo是国际知名的蜻蜓行为学专家,他的这次旅行当然不是为了观光,而是为了寻找一种极为特殊的明星物种——“凤凰”。

“凤凰”的学名是丽拟丝蟌(Pseudolestes mirabilis Kirby,1900),是海南特有的一种豆娘,也是中国昆虫界的超级明星,名扬全球。它的身体主要是黑色,点缀着稀疏的黄色条纹,翅的色彩却异常绚烂。“凤凰”最显著的识别特征在于翅的形态,它的后翅明显退化,仅为前翅长度的2/3,比其他蜻蜓短了半截,看起来很像一片叶子。雄性“凤凰”的后翅正面染有闪亮的金色和黑色,背面则覆盖着大面积的银色蜡质沉积物,金、银交织,看起来十分华贵。正是由于如此特殊的身体构造,使“凤凰”在分类学上高度孤立,成为一个完全独立的科——拟丝蟌科(Family Pseudolestidae),蜻蜓学家已经从基因测序的分析结果进一步证实了丽拟丝蟌的独一无二。

海南拥有中国罕见的原始热带雨林,5月,热带雨林沐浴着灿烂的阳光和温柔的海风,迎来了一年中昆虫最为兴旺的季节。“凤凰”就隐藏在海南中部五指山国家级自然保护区的森林之中,它们很害羞,同时又很擅长玩空中杂技,当它们翩翩起舞时,金色叶片一般的翅便成为雨林深处的一抹亮色。每年都有无数蜻蜓爱好者来到海南,希望一睹“凤凰”的风采,其中包括不少像Adolfo Cordero-Rivera这样鼎鼎大名的国际蜻蜓学家。“凤凰”已经成为海南动物王国的一面旗帜,2015年我参与编辑的《蜻蟌之地——海南蜻蜓图鉴》一书。就是以它作为封面。

大数据时代,蜻蜓的研究手段和方法已经大幅提升,借助先进的地理信息系统和全球定位系统,可以搜寻到更多藏匿在深山的蜻蜓栖息环境;借助分子生物学的研究手段,可以更准确地把握它们的分类学地位及系统发育关系。当前中国蜻蜓学的发展急需更多的研究力量,希望能有更多爱好者投入到研究队伍中,让这个小众的科研领域能够蓬勃发展。

考察的第一天,天气糟透了,我开车冒着大雨在数不尽的S弯里绕了几个小时,终于到达中缅边境。好不容易盼到雨停,太阳刚露出一点头,我就赶紧跑出宾馆,国门旁边有一个水葫芦生态池,但我看了半天,只有常见的锥腹蜻、黄翅蜻、晓褐蜻和各种灰蜻,刚想撤退,太阳猛地杀出云层,照亮了这个小池塘,此时一个身影一闪而过——褐基异蜻!这是首次在中国记录到自然分布的异蜻属,这个瞬间,将原本平常而又令人沮丧的一天彻底点燃了。

异蜻的出现让我异常兴奋,它让我确定了盈江具有中国难得一见的热带成分。而接下来扎堆儿出场的精灵们更令我目瞪口呆一中国大陆首次记录的东亚伟蜒,还有一群接一群的蜻蟌,挤满了中缅边境的湿地与溪流。这次考察结束时,我一共发现了113种蜻蜓,同时我也被这片土地深深折服,后来又无数次重返盈江。

与那些正逐渐萎缩的原生态栖息地相比,盈江的“蜻蜓天堂”展现出无与伦比的生物多样性,中缅边境上的这块绿洲也因此散发出迷人的气息。2018年,我在最新的一份研究报告中建立了来自铜壁关自然保护区的豆娘新属——云扁蟌属(Yunnanosticta),这是第一个以云南地名命名的蜻蜓新属,用以凸显云南蜻蜓区系的魅力;属模式存放于大英博物馆,意欲提升全世界蜻蜓学家对中国云南蜻蜓研究的热情。

Tips

中国值得探访的蜻蜓栖息地

除了极地地区,蜻蜓目广泛分布于世界各地,热带和亚热带地区种类最多。全球已知的蜻蜓超过6000种,中国已经发现900余种,堪称世界之最,其中包括大量特有和濒危物种,具有极高的保育价值。

■广东南昆山自然保护区

中国乃至全球最重要的蜻蜓栖息地之一,已经发现蜻蜓170余种,其中包括大量中国特有物种和旗舰物种,比如金翼裂唇蜓、蝴蝶裂唇蜓等。

■云南德宏铜壁关自然保护区

位于云南最西端的中缅边境,受西南季风影响,降水充沛,是中国诸多低海拔热带物种唯一的可见区域。目前对当地蜻蜓的考察还不够深入,但已经发现了大量新属、新种。

■云南西双版纳自然保护区

位于云南最南端的中老(挝)边境,拥有大量季风性热带雨林和包括澜沧江在内的多条河流。西双版纳已经发现蜻蜓150余种,其中包括大量的中国新记录种和新种,它也是很多源自泰国的物种在中国唯一的可见区域。

■广西十万大山自然保护区

位于中越边境,以低海拔亚热带的瞎斯特森林為主。该地区已经发现蜻蜓100余种,其中包括大量中国新记录种,多是原产自越南的种类。

■贵州茂兰自然保护区

位于贵州南部,与广西交界。茂兰所在的荔波县是贵州第一个世界自然遗产地,保护区内有世界上面积最大的瞎斯特原始森林、大量河流、溪流,是蜻蜓理想的栖息环境,已发现蜻蜓100余种。

■海南五指山自然保护区

位于海南中部,拥有大量原始热带雨林,水系发达,是海南蜻蜓物种多样性最高的一处,已发现蜻蜓80余种,其中包括丽拟丝蟌、斑翅裂唇蜓等很多海南特有的物种。

水果大追捕

过去10年,我一直穿梭在全球各地的上百个森林中,猎寻奇异的水果,并品尝过其中的600多种,包括炒南瓜子味的榴梿、毛线团一样的香波罗蜜、甜度是蔗糖的3000倍的翅果竹芋、水中的子遗物种水椰子……我的梦想是做一本“世界水果百科全书”。

行者档案

杨晓洋定居新加坡的年轻植物分类学者,纪录片《水果传》中寻找水椰子的“水果猎人”,致力于热带植物科普,足迹遍布东南亚水果市场、果园、热带雨林,希望能够通过水果科普让更多人对植物发生兴趣,从而建立人与自然和谐美好的关系。

闯入水果的王国

我从儿时起就对植物有着特殊的热爱,2008年到新加坡学习数码与精密制造工程,同时花了很多时间在东南亚考察植物,经常和国内外植物领域的学者交流,在植物圈小有名气,曾经辅助中科院引种专家开展植物引种工作。毕业后不久,应中科院华南植物园的邀请,我回国从事东南亚植物引种保育的工作此时我恰巧从朋友那里了解到了“水果猎人”这个群体,就是到世界各地猎寻水果的一类人,一般会有自己熟悉和擅长的地区。我大受启发,决定成为其中的一员。这些年,我主要是在东南亚的马来西亚、泰国、印尼一带寻找水果。

提起水果,很多人会觉得没有什么稀奇,苹果、香蕉、菠萝……随便一个超市都能看到一大堆啊。其实,地球上的水果种类之丰富远远超出我们的想象,是一个不折不扣的庞大王国,比如,全世界的山竹足有400多种,我们常吃的只是其中的一种,不同种类之间的差异也很大,“棱果山竹”的果肉是红色的,肉质果皮也可以吃;“樱桃山竹”只有拇指大小,而“小南瓜山竹”则真的大得像小南瓜一样,在马来西亚它被用来做菜,口味偏酸,用来炖咖喱很好吃。

在各地搜寻神奇水果时,我首先会去水果市场等水果密集的场所转转,看是否能发现感觉陌生的品种,重点锁定几处,逐一品尝。在马来西亚,我也会去逛偏僻小镇的周末市场,因为我发现周围的土著居民会把在森林里摘到的罕见水果拿到市场上来卖。在菲律宾有一种野生的水果——菲律宾五桠果,它的头上顶着一撮醒目的紫红色小辫子,切开后,果肉像青色玉石一样温润美丽,口感有点像猕猴桃。

不过,和市场相比,热带雨林更加吸引我,徒步热带雨林就像是走进了神奇的魔法盒,可能下一秒就有一种未知的果子跳进眼里。当然,雨林里并非到处都挂满了水果,大部分地方能看到的除了绿色还是绿色,要花费相当大的精力去寻找才行,就算发现了目标,它也很可能是高高挂在树梢,想摘到的话,还得有矫健攀爬的本领才行。

在寻找“猎物”的旅途中经常可以大饱口福。我在婆罗洲的Kinabatangan红树林里看到一种像羽毛一样漂在岸边的水椰子,它的果实硕大粗犷,切开后却风格一转,果肉像果冻布丁一般晶莹剔透,当地人用它来做甜品。在印尼爪哇岛的雨林里,我找到一种水果猎人们梦寐以求的水果——香波果,成熟后果肉为黄色,吃起来有点忙果的刺激味道,底味香甜,传说吃了它的果肉,连放屁都会是紫罗兰香味的。但这种水果十分稀有,当年据说是印尼皇室专供的水果,欧洲人也趋之若骛,不惜花费重金,只为吃一口它的果肉,体验一把当“香妃”的感觉。香波果的分布地比较狭窄,我只在婆罗洲和印尼爪哇岛见过,当地人反而不怎么吃。

虽然名为“水果”,但并非所有的品种都鲜美多汁,比如蛋黄果,成熟以后非常干,几乎没什么水分,吃起来就像吃全熟的鸡蛋黄或者干红薯一样,味道倒是很香;马来西亚的米糕果,颜色、口感都类似米糕;印尼还有一种面包果,淀粉含量比较高,口感与味道都极像面包。

朋友们都喜欢听我讲“吃水果”的故事,这也是很多人开始认知水果王国的契机。不过,对我来说,寻找奇异水果的过程中最享受的事,是经过周密安排,克服重重困难,最终在正确的时间正确的地点看到了处在最佳状态的果实,那种成就感让人备感欣慰,幸福感远远超过吃果子本身。

成为梿的“知音”

品尝过数百种水果的滋味,但最吸引我的还是榴梿。如今东南亚的水果类群都被我找得差不多了,我开始把目光锁定在榴梿身上,打算深入研究一下,榴梿号称“水果之王”,它的种群非常庞大,味道也极其丰富多变,比较出名的就有600多个品种,有咖啡味的、巧克力味的、花生奶油味的、酒味的……同一顆榴梿在不同的时候吃,味道也不同。

■番龙眼

据说原产于太平洋群岛,如今被东南亚地区大量引种栽培,在菜市场就能找到。它的个头跟核桃差不多,其貌不扬,神奇之处在于票壳特别脆,可以摔开或用牙咬开,打开后有一股淡淡的像摇梿一般的臭味,果肉却很甜软,口感跟龙眼、荔枝差不多。

■榴梿蜜

原产于东南亚,中国海南地区已成功引种种植。它与波罗蜜是亲兄弟,只是个头比较小,果柄也比较细。口感滑嫩,香气浓厚。

●海底椰

产自塞舌尔的一种带有传奇色彩的水果,有世界上最大的种子,可以用来做工艺品,因此被大量贩卖,以至濒危,现在被塞舌尔政府严格保护起来。海底诹雌雄异株,雄株的花序呈棒状,雌株结的果形似女人的臀部,如同人类的阴阳相合。中国南方地区有一种海底椰果肉切片,可以室来炖汤,这个海底椰其实是原产于热带亚洲的糖棕。为了方便销售而取了一个好听的名字。