西行浮世绘

2019-03-25杜玢翰

杜玢翰

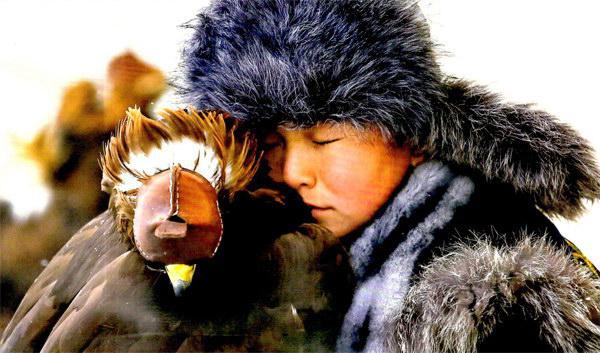

我喜歡以历史为主题的旅行,喜欢在路上观察那些历史滋养出来的万花筒般的当下生活面貌。在我看来。历史与现实并没有绝对的界限,今天的见闻明天也即将成为历史。随着“一带一路”概念的提出和深入,丝绸之路的价值再次得到开发。中亚有许多与丝路历史有关的城市,我从洛阳出发,一路西行,在现实的烟火中捕捉着历史的痕迹。

阿拉木图:始终站在文明的十字路口

凌晨两点,我搭乘的国际列车抵达阿拉木图2站,车站规模很小,建筑古旧,装修装饰还能看到一点苏联时代的影子。站内站外有不少小贩在售卖一篮一篮的苹果,阿拉木图盛产苹果,它的名字在哈萨克语中的意思就是“有苹果的地方”。

我入住的民宿店主会说英语,她称呼我为“Khitan”(契丹),应该是源于俄语里对中国的称呼。阿拉木图最初是俄国人建立起来的一个殖民城市。1854年,一支来自西伯利亚的哥萨克探险者趁着衰落的清王朝疏于边事,窜入这片当时属于中国的领土,在伊犁河谷选择了一处三面环山、遍地苹果树的温暖土地建立起殖民据点,这就是阿拉木图城市的雏形。1864年《中俄勘分西北界约记》确定后,俄国人实际占领了巴尔喀什湖以东、以南的大片中国领土,3年后,阿拉木图这座年轻的城市成为俄罗斯帝国突厥斯坦总督区的行政中心,后来经过百年经营,发展成为伊犁河流域数一数二的大城市。1991年苏联解体后,阿拉木图成为哈萨克斯坦共和国的首都。如今阿拉木图人口超过170万,在地广人稀的哈萨克斯坦稳坐第一大城市的宝座。1997年哈萨克斯坦的首都迁往更加年轻的城市阿斯塔纳,但阿拉木图并没有因此而变得黯淡。

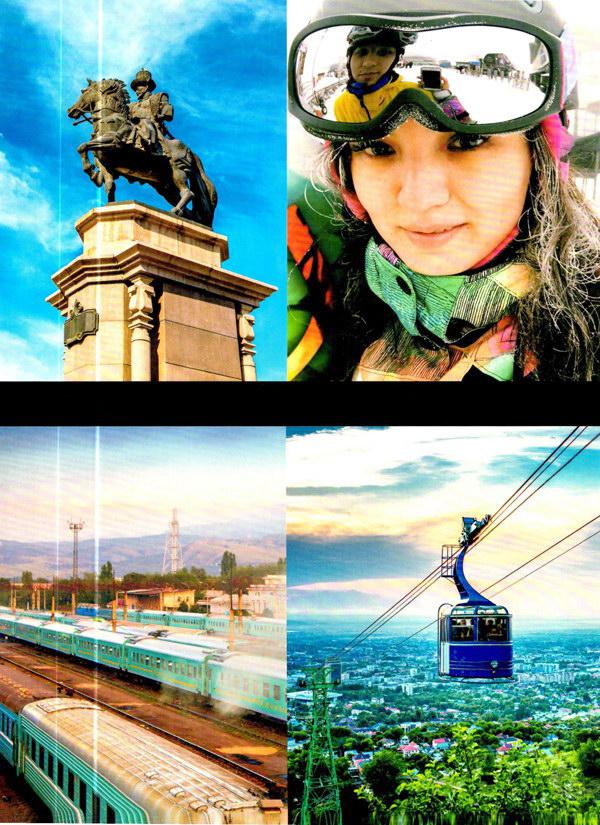

阿拉木图是世界滑雪爱好者心目中的一个圣地,位于市区南部的阿拉套山建有世界上海拔最高(1691米)的山地滑冰场。2015年,在2022年冬奥会申办城市的角逐中,阿拉木图以4票之差败给了北京和张家口。平心而论,阿拉木图的滑雪场地与雪山风光不比瑞士、奥地利等地逊色,这一点非多年少雪的北京可以比拟,所以北京是和张家口两地共同申办,这在奥运会历史上尚属首次。

麦迪奥山和圣布拉克山都是阿拉套山的一部分,麦迪奥山的缆车全线分为三段,穿行在峻峭的山谷之间,深绿的苔原、松柏在雾气中时隐时现。从起点站出发,乘缆车10分钟左右即可抵达位于圣布拉克山的琼布拉克滑雪场,海拔2260米。旅行者和滑雪者在这里分道扬镳,要搭乘不同的缆车,前者的目的地是附近的咖啡馆、度假别墅,后者则要继续向上,准备享受高山滑雪的乐趣。旅行者中途再换一次缆车,可以直达海拔更高(3163米)的塔尔加尔山口,在这里俯瞰阿拉木图城市全景。

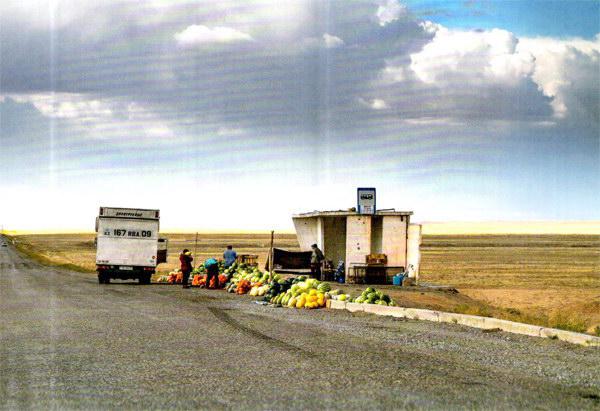

中亚虽然地域辽阔,但适合人类居住的地方却并不太多,人口主要集中在三大区域:以伊犁河为中心的七河地区;中亚最大的两条河流——锡尔河和阿姆河之间的河中地区;被天山山脉和吉萨尔—阿赖山脉包裹的费尔干纳盆地,其中七河流域位于哈萨克斯坦境内,它的中心就是阿拉木图。

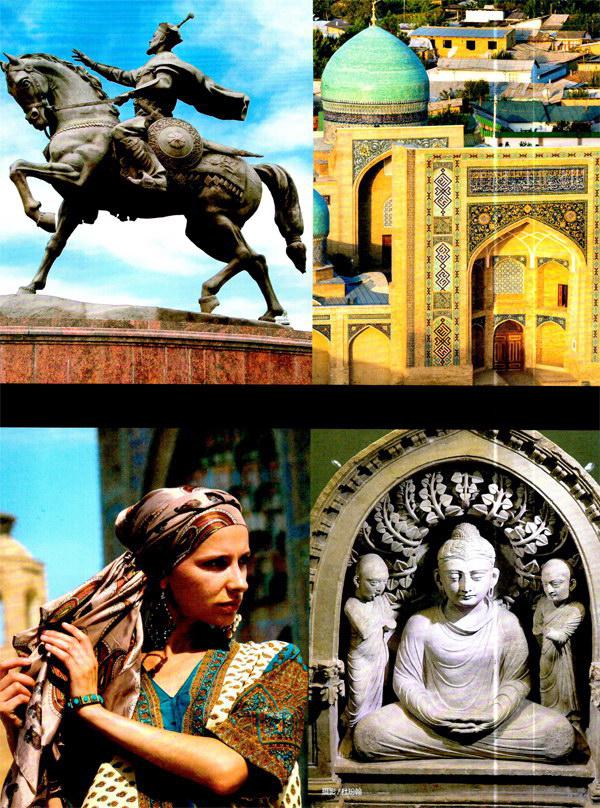

在塔利加尔山口遥望,阿拉木图以北是一望无际的草原,乌孙人、月氏人、匈奴人、突厥人、葛逻禄人、回鹘人、契丹人、蒙古人、察合台人、哈萨克人曾先后在这里游荡、繁衍,当年旅行者翻山越岭,一眼看到这些游牧者白色、黑色的毡帐星星点点地散落在远方,就知道高山酷寒之行终于可以告一段落,温暖的伊犁河谷将给予他们更多前行的勇气。阿拉木图以南,草原被陡峭险峻的高山所替代,还有身处雪山环抱中却常年不冻的伊塞克湖,这片群山一直绵延至兴都库什山脉,即古时的葱岭,翻过葱岭即可抵达玄奘法师求法的佛国——犍陀罗。

位于阿拉木图市中心的“中央国家博物馆”曾是哈萨克斯坦的国家博物馆,后来新的国家博物馆在新都阿斯塔纳落成,许多顶级国宝便都转移到了那边,但中央国家博物馆依然保有中亚一流博物馆的地位,收藏有难得一见的精品文物——突厥汗国时代的鲁尼文印章。

哈萨克人的前身是游牧的突厥人,曾经建立过突厥汗国,鲁尼文是古突厥人创造的一种象形文字。世界上很多民族在创造文字时都不约而同地采用了对现实世界依葫芦画瓢的方式,比如古埃及人、古苏美尔人、古腓尼基人及古华夏人,古突厥人也不例外。但除了汉字,很少有民族能将这种最古老的文化符号传承至今,这些古老文字或是因为文明被摧毁而中断发展,或是因为吸收了其他先进文明的文字而被放弃,古埃及的象形文字、古巴比伦人的楔形文字属于前者,古突厥人的鲁尼文则属于后者。

突厥人文化觉醒的时间实在是太晚,彼时佛陀已经涅槃千年,基督从十字架上升天也已经将近700年,先知穆罕默德早已将阿拉伯人带出蒙昧时代,孔子的学问更是在中原大地上成为正统官学主流……总之,那是一个全世界的古老文明纷纷走向定型的时代,而这个游牧民族却刚刚从阿尔泰山的原始森林里好奇地探出头来,在坚硬的石头上划出对新世界的懵懂理解,这注定了他们在文明之路上的多舛命运。

突厥文明处在几大文明交汇的十字路口,纵观其发展变迁,始终面临着这样一个矛盾——一方面,坐拥特殊的地缘优势,对比自己更先进的文明充满向往,愿意接纳和吸收,为己所用,比如突厥汗国时代接纳粟特文化,喀喇汗国、帖木儿帝国时代接纳波斯—伊斯兰文化,以及近代接纳俄罗斯、苏联文化;但另一方面,也正因为它处在几个先进文明的夹缝之中,想寻求自我文化的独立才变得难上加难。

中亚大草原这个文明的十字路口,从来都不是像站在阿拉套山上看起来那么平坦的康庄大道,只有勇敢的旅行者才能通過这里找到前进的方向,比如玄奘和西辽帝国的创立者耶律大石,都创造了属于一个时代的辉煌。

中亚小史

中亚大部分现代民族的历史并不长,基本都可追溯到蒙古帝国的瓦解。但中亚文明的痕迹可以一直追溯到3000年前。“铁打的地盘,流水的民族”是中亚历史的基本特征,应该从“大中亚”的角度出发整体认识这一区域,而不宜孤立地看待各国的历史。

大约公元前1000年

古印欧人中的一支——雅利安人向东向南迁徙,成为伊朗高原、北印度和中亚的原住民。其中,在伊朗的雅利安人后裔就是波斯人,他们将在中亚的“近亲”统称为塞种人,中亚最早的文明就是塞种人建立起来的。

塞种人建立了众多的小王国和部落,但处往东西文明的十字路口上,这些小国家很少独立发展壮大,大多成为周边强势国家的附庸。

公元前2世纪中叶

被匈奴人赶出河西走廊的月氏人迁徙到中亚,建立大月氏王国。张骞为寻访大月氏而凿空西域,不久汉朝征服大宛,首次把中国的政治影响力延伸到中亚。此后中亚又历经贵霜王朝、波斯萨珊王朝和嚈哒人的统治。

公元2—6世纪

原来位于河中地区的塞种人国家康居王国逐渐瓦解,形成以撒马尔罕为核心的松散的城邦联盟,其居民被称为粟特人,在中国也称昭武九姓。

6世纪中叶到7世纪

突厥人崛起于阿尔泰山附近,建立突厥汗国,一部分突厥人西征中亚,并从这里一路进入里海北岸的南俄草原,大部分粟特城邦王国成为突厥汗国的附庸。

583年,突厥汗国分裂为东西两个汗国,中亚役属于西突厥汗国。

7世纪中叶,西突厥汗国为唐朝所灭。661年,唐朝在中亚原西突厥附庸地区设立一系列都督府,实行羁縻统治。与此同时,阿拉伯帝国在灭亡波斯萨珊王朝后也把触角伸向中亚。

8—9世纪

751年,唐朝和阿拉伯帝国阿拔斯王朝各自率领附庸的联军在怛逻斯(Taraz,今晗萨克斯坦塔拉兹市附近)附近展开激战,唐朝联军败北。不久安史之乱爆发,唐朝势力逐渐退出中亚。此后,在阿拔斯王朝统治辐射之下的伊斯兰世界迎来百年文化繁荣期。

9世纪中叶

阿拉伯帝国日益分崩离析,中亚一些军阀实际上已成为国中之国,先后建立了塔希尔王朝和萨曼王朝。

漠北的回鹘汗国灭亡,大批回鹘人进入中亚,和七河地区的葛逻禄人融合,建立喀喇汗国。960年,喀喇汗国正式皈依伊斯兰教,开启了中亚伊斯兰化、突厥化的高潮,此后半个世纪左右,喀喇汗国和另一个突厥人国家加兹尼王朝一同灭亡了萨曼王朝,开启了中亚突厥—伊斯兰文明的第一个黄金时代。

11世纪末12世纪初

一直默默无闻的花剌子模王国,趁中亚、波斯几个强权国家纷纷衰落之际突然崛起,将溺中地区和伊朗高原纳入统治范围,逐渐取代西辽帝国,成为中亚新霸主。

13世纪末至19世纪初

13世纪初,蒙古帝国崛起。在此后漫长的6个世纪里,蒙古帝国瓦解为许多汗国,蒙古人和突厥人的后离在中亚建立哈萨克汗国、布哈拉汗国、希瓦汗国和浩罕汗国等一系列游牧汗国。

19世纪中叶

俄罗斯逐步蚕食中亚,邻近的哈萨克汗国首先陷落,随后布哈拉、希瓦、浩罕3个乌兹别克汗国也成为俄罗斯的附庸。

20世纪初

十月革命之后,苏联在中亚推动民族自治建国,哈萨克、乌兹别克、吉尔吉斯、土库曼、塔吉克等民族概念被强化,形成今天中亚的格局。

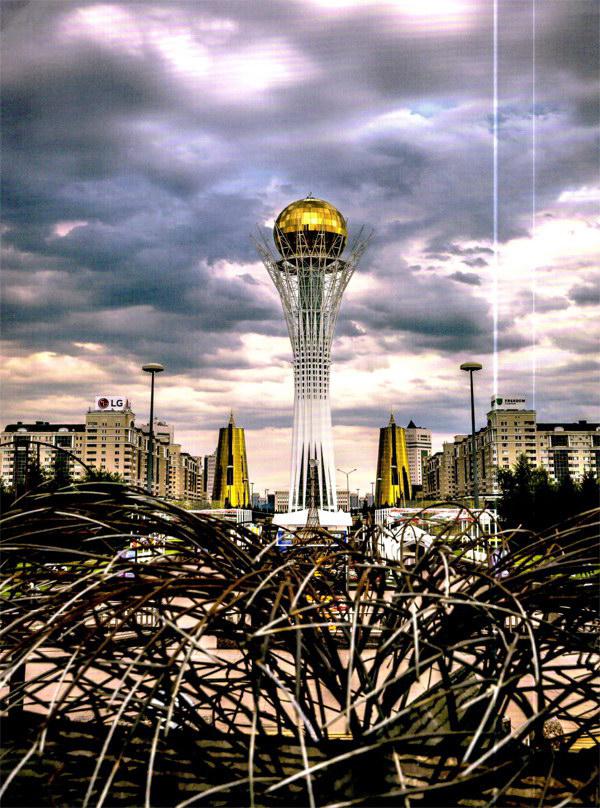

阿斯塔纳:年轻而野心勃勃的草原都城

关于哈萨克斯坦为何迁都至今仍没有定论,但有一点是可以肯定的,那就是阿斯塔纳本不具有作为国际大都市的先天条件,但凭借着纳扎尔巴耶夫总统的雄心,它已经在草原上屹立了十多年。当初迁都计划宣布时,近六成哈萨克斯坦人都反对这一政策,但这并没有动摇总统的心意,国家行政中心开始陆陆续续从阿拉木图往北迁到这个原来叫作阿克莫拉的地方。

阿斯塔纳不像阿拉木图那样有山峦环抱,在这里西伯利亚的寒风可以肆无忌惮地横行。我虽然戴了皮手套,但托着相机取景,一张照片还没拍完,指尖就冻得麻木了。这里一年只有两季一漫长的夏天和同样漫长的冬天,冬天大部分时间街上都行人寥寥。很显然,这是一座政治地标大于生活气息的城市。它游览起来倒是很便捷,整个城市围绕穿越伊希斯河的一条长约4千米的中轴线向外扩张,沿着中轴线漫步,就能饱览城中主要的功能性建筑。

哈萨克斯坦传说中,有一只名叫Samruk的魔力鸟,每年会在一棵“生命之树”的树杈间产下一枚金蛋,魔力鸟和“生命之树”共同庇护着哈萨克人,不料一只恶龙从天而降,落在金蛋上,赶走了魔力鸟,导致万物凋零;一个名叫纳扎尔的勇士派他的8个儿子去消灭恶龙,但他们都一去不返,此时纳扎尔的妻子突然怀孕,九天九夜之后生下一个男婴,取名托斯特,他很快长成一个高大魁梧的勇士,找到“生命之树”,杀死恶龙,让魔力鸟回巢,得到庇佑的哈萨克民族重新壮大起来。

阿斯塔纳建市之初,纳扎尔巴耶夫总统手绘了一幅草图,要求在中轴线的中央建造一个象征“生命之树”和神蛋的地标建筑,这份手稿现在保存在哈萨克斯坦的国家博物馆中。很快,巴伊杰列克观景塔(Bayterek Tower,Bayterek意为“高大的杨树”)顺利建成了,并成为阿斯塔纳的著名景观,观景台高97米,寓意1997年迁都,上面的金蛋高22米,走进金蛋内部,可以将阿斯塔纳一览无余。

沿Nurzhol大道往东走,不久就可以看到由中国修建的“北京大厦”,顶部没计明显取自天坛的造型。旁边比肩而立的是“莫斯科大厦”,紧挨着哈萨克斯坦的政府建筑,充分显示了三国间的紧密关系。再往前走是效法美国白宫的“总统宫”,只不过建筑风格带有强烈的哈萨克民族风,蓝顶帐篷的造型昭示着从蓝帐汗国继承的文化、政治法统,尖锥和雄鹰的顶饰也表达了草原游牧文化的意象。我忽然想到唐史中对统叶护可汗时代西突厥汗国的记载,以及《大慈恩寺三藏法师传》中玄奘对碎叶城里可汗华丽大帐的描述。今日的哈萨克斯坦神似玄奘当年西行所见的西突厥汗国,游牧民族对城市生活的向往从未冈为时代的变迁而止步。作为国家政治中心,虽然阿斯塔纳的发展还只是刚刚起步,却不难发现它和历史上那些草原名城所具有的相同文化基因。

沿伊希斯河上的大桥一路向东,左手边有蓝得透亮的“草原玫瑰”——哈萨克斯坦中央音乐厅,出自浪漫的意大利建筑师曼弗利迪·尼可莱迪(Manfredi Nicoletti)之手,从空中俯瞰,可以看到深蓝的玻璃、钢铁如花瓣般从中心向外伸展,彼此环绕交织,恰如音乐中的和声在回荡共振。远远望见一个形状如同眼睛的建筑,这是英国著名建筑师诺曼·福斯特(Norman Foster)设计的第一总统图书馆,组合了射电望远镜和凸透镜的意象,代表人类对知识和未知天空的渴望与探索,夜晚来临时,这里还会闪起炫目的灯火,成为伊希斯河上最亮丽的色彩。

中轴线的尽头是壮美的独立广场,北侧有中亚地区最大的清真寺——哈兹拉特苏丹清真寺,如泰姬陵一般雪白。这座清真寺是由卡塔尔赞助修建的,外表古典,内部奢华,可同时容纳上万人集体礼拜。大殿内随处可见具有哈萨克民族特色的花纹,地板由厚重的大理石铺就,带有地暖,水房里安装了洁白的大理石凳和锃亮的感应式水龙头。传统和现代在這里完美融和,不分彼此,安拉的穹顶之下,就是阿斯塔纳这座年轻城市的一个缩影。

阿斯塔纳不仅是一个个人色彩浓厚的政治地标,也可以说是这个时代哈萨克斯坦人的共同记忆。许多世界知名建筑师在这里留下了自己的思想和作品,就像当年莫高窟中有着来自世界各地的斑斓色彩一样。和农耕文明中心那些历史感厚重的城市相比,丝绸之路上的草原城市最大的优势正是自由不羁,没有时间的重负,能够轻盈起飞。丝绸之路上一直存在着这样的自由艺术空间,也由此留下众多文明的痕迹让后世的行者追忆。这就是丝绸之路的魅力,它的实体或许不会长存,但它的灵魂却一直在异化重生。

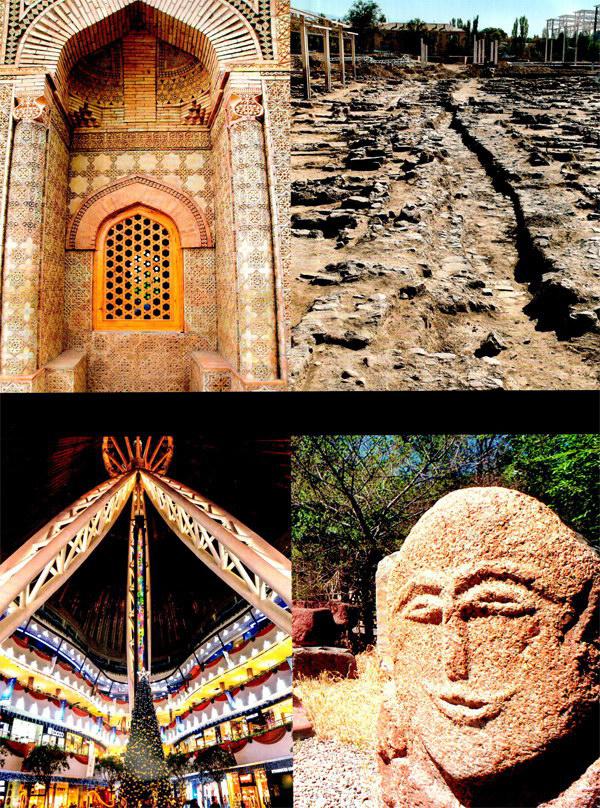

塔拉兹:西域对中国认知的临界点

塔拉兹古称怛逻斯,在中国历史上具有特别的意义。根据考古发现,怛逻斯最早是粟特人建立的,后来突厥人把它设为行政中心,作为控制河中地区的一个战略抓手。盛唐时期,中国的影响力曾经辐射到咸海之滨,但经过751年的怛逻斯战役后便逐渐退出了中亚,中华文明也从外向型的扩张转为内向型的封闭,直到清朝收复新疆,才重返中亚腹地,但已无法再现盛唐时的辉煌业绩。一百多年后,新迁徙到此的突厥人的近亲——葛逻禄人和回鹘人将这座城市定为汗国的西都。

历史上那个怛逻斯城,位于塔拉兹市区西南18千米处,连很多当地人都不清楚它的具体位置。经过一片略显凌乱的老市场,就看到了怛逻斯遗址考古公园。遗址中的大部分文物已被送往哈萨克斯坦的各大博物馆,这里只剩下一处处残垣断壁,偶尔传来一阵狗吠。我在公园的小博物馆里发现了喀喇汗国时期的方孔铜钱,形制和中国古代的钱币完全一致,只是铭文是由粟特文改进的回鹘文。这些古代遗珍证明了在怛逻斯战役之后,中华文明之火并没有马上熄灭,还在这片土地上缓慢燃烧了数百年,直到伊斯兰文明在此站稳脚跟。喀喇汗国中后期,中国式铜钱被阿拉伯式银币取代,回鹘文的铭文改为阿拉伯字母拼写出的“桃花石汗”(“桃花石”是西域地区对中国的称呼,喀喇汗国统治者以“中国君主”自居)或“阿尔斯兰汗”(喀喇汗国统治者常用的称号,“阿尔斯兰”意为狮子)。自唐以后,西域对遥远中国的认知就止步于“桃花石可汗的国度”,怛逻斯则是这—认识的一个临界点。

塔什干:历史的尴尬

塔什干是河中地区的门户所在,由此便正式进入了中亚最富庶的文明中心。如今它依然是中亚最大的国际化都市,拥有五百万人口,商人、游客云集。

河中地区曾经是波斯帝国和亚历山大帝国在东方羁縻的边缘地带,是西方人所能准确认知的世界里东方的尽头,再远,就只能根据旅行家们口中荒诞的叙述来想象了。中世纪的起始阶段,东方的汉朝和西方的罗马陷在各自的麻烦中自顾不暇,因此,无论东方还是西方的史料,关于中亚和河中地区的描述都是模糊不清的。而河中地区正是在这个混沌时期开始了文明的裂变,一座座定居的城市拔地而起,替代了迁徙不定的帐篷群,构成丝绸之路宝链上一颗颗连续不断的明珠,塔什干就是此时异军突起的一座新兴城市。

塔什干,意思是“石头城”,隋唐时期中国人称之为“石国”,这里也是中国很多石姓人的祖籍。历史上,塔什干的地位不如河中地区的另外两个古都——撒马尔罕和布哈拉那么耀眼,它的位置更靠近钦察草原,总是最先受到游牧入侵者的打击,伤痕累累。祸兮福之所倚,1865年,塔什干被俄军和布哈拉汗国联军攻破,1867年成为俄罗斯帝国突厥斯坦总督区的行政中心,由此也较早地开启了工业化的先河,逐渐超越撒马尔罕和布哈拉,成为中亚第一大城市。然而,除了精明的商人、狡黠的司机和小贩,今日的塔什干并未给我带来什么特别的触动。论传统,它远不及撒马尔罕和布哈拉;论现代,苏联解体以来,乌兹别克斯坦的对外政策相对封闭,致力于“去俄罗斯化”,塔什干的国际化程度也明显不及哈萨克斯坦的阿拉木图甚至年轻的阿斯塔纳。这座有着千年历史的石头城如今正处于一个高不成低不就的尴尬状态,以我这个外来游客的眼光来看,难免就像石头一样缺乏个性。

安集延:乌兹别克的另一面

我乘大巴从费尔干纳前往安集延。说是大巴,其实只是一辆很小的面包车,一路逢村便进,遇人就停。乌兹别克斯坦的汽车工业不发达,全国只有一家汽车厂,原来是韩国大宇汽车的工厂,后来被美国通用汽车收购,和乌兹别克斯坦各占50%股份,只生产雪佛兰汽车,街上跑的也大多是这个牌子的车,其他国家的汽车进入乌兹别克斯坦要征收很高的关税。城际之间缺乏长途客运,大多数人会选择拼车。

这样的交通方式倒是很容易拉近旅途中人们之间的距离,我就在这趟摇摇晃晃的巴士之旅中认识了吉姆奇德(Jamchid),他成了我在乌兹别克斯坦最好的朋友。吉姆奇德的家在安集延,目前在费尔干纳上学。我无意中说起自己读过《古兰经》,他十分惊喜,坚持要请我去他家做客,因为他虽然是虔诚的穆斯林,但从来没有真正读过《古兰经》,所以非常佩服那些能够深入学习这本“最伟大经典”的人。傍晚,吉姆奇德随我来到我订好的酒店,进房间时刚好六点一刻,正是当地穆斯林做昏礼的时间,吉姆奇德直接把外套一脱,铺在地上,跪下来对着西方诵经礼拜,毫不在意我这个闲杂人等的存在。我想,对他来说宗教可能更多意味着生活中不可或缺的一种习惯。

晚上我们在附近的餐厅吃饭,邻桌坐的—位男士恰好是本地一家中国企业的工作人员,河南人,姓忽,据说祖先是元朝时留在河南的蒙古人后裔,所以取世祖忽必烈的“忽”字为姓。这位一口河南口音的蒙古人后裔现在正在乌兹别克斯坦最靠近中国的城市工作,顿时让我感觉时空有点穿越。坐在他对面的乌兹别克女孩古丽哈娅(Gulhayo,gul在突厥语里的意思是“花朵”)在这家企业的实验室工作,她说最大的梦想是能去中国读书。

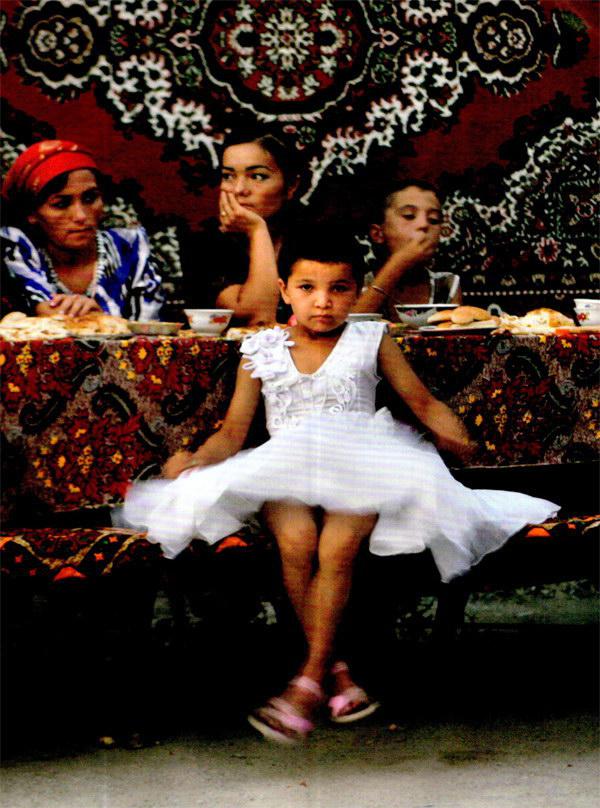

在安集延停留的3天里,我的行程被吉姆奇德的热情彻底打乱了,他带着我认识了当地的一批年轻朋友。和中国人相比,当代乌兹别克社会中人和人之间的距离要近得多,哪怕初次见面,只要意气相投,马上就会被当成自己人,不分彼此。这种状态让我感觉到一种久违的温暖,但有时也不免觉得自己的安全边界被过度突破了。

安集延地处费尔干纳盆地最东端,它的前身或许就是西汉时大宛国的东部边境城市邰成城。汉唐时期,费尔干纳盆地的中心在今天的马尔吉兰、费尔干纳附近,直到大约500年前安集延慢慢崛起。从这里翻过群山,可以抵达吉尔吉斯斯坦的西南重镇奥什,再翻过帕米尔高原的大雪山,就到了中国南疆最大的城市喀什,它与中国最西端的城市直线距离不到300千米。歷史上,费尔干纳地区和中国南疆之间有一条来往紧密的通道,但近些年来国际形势风云变幻,这300千米的距离似乎变得特别漫长,如此近的两个地区像是两个世界。

离开安集延的前一天,我陪吉姆奇德在书店给他妈妈选礼物。他很想买一本《古兰经》,但又十分纠结——相对当地人的收入而言,乌兹别克斯坦的书价可真不便宜,而《古兰经》又属于装订最好、价格最贵的那一类。我认真地向他承诺:将来会从中国给他带一本精装版的《古兰经》送给他,感谢他和他的朋友们这几天对我的悉心照料。我深知这并不是一件简单的事,宗教书籍在当前是非常敏感的物品,进出关都有严格限制。但我也相信,随着“一带一路”概念的推进,终有一天社会环境会更加包容,传统与现代理念能更加融合,丝绸之路沿线的人们对彼此的了解会不断加深,往来会更加密切,文化交流的机会也会更多。我期待着。

中亚特色饮食

中亚地区的饮食和中国新疆颇为相近,只不过更多受到俄罗斯的影响,很多食物偏向俄罗斯人喜欢的甜、腻口味。

馕

馕是乌兹别克斯坦人的主食,有各种形状和大小,普遍是发酵过的,外酥内软,微咸。吃的时候先撕碎,搭配各种肉食和蔬菜。按照当地习惯,馕上桌的时候平的一面要朝下,不能倒置。

抓饭

和新疆的抓饭相比更偏油腻,食材也更多,除了大米、羊肉、胡萝卜、黄萝卜,还要放入鹰嘴豆、葡萄干和蔚萝。乌兹别克斯坦的大米质量冠绝中亚,抓饭自然也格外美味。

薄皮包子

当地称Manty,和汉语“馒头”的发音很像。馅料是腌制过的羊肉或牛肉配洋葱,吃的时候加黑胡椒粉、酸奶酱、番茄酱、莳萝。

烤包子

有三角形的,也有半球形的,馅料和薄皮包子差不多,也有的会包入土豆丝或南瓜,味道偏咸。当地习惯吃法是将包子咬破口后倒入一些番茄酱。

控面

中亚的拉面是酸汤拉面,分量较小,面条很粗,汤比较油腻,加了切成丁的牛羊肉、土豆、洋葱、胡萝卜,味道酸咸,吃起来挺开胃。当地人吃拉面要把汤喝完,再用馕把碗擦得干干净净。

五指面

哈萨克、吉尔吉斯和乌兹别克三个民族都有的一道传统食物,带有游牧文化的烙印。五指面是将面皮和马肉香肠、洋葱、土豆一起煮,因为面片要用手抓着吃,因而得名。

那仁

也是晗萨克、吉尔吉斯和乌兹别克三个民族都有的一种传统食物,将面皮切成丝,加上切碎的马肉香肠、洋葱和黑胡椒粉凉拌,再配一碗鲜香的马肉汤,可以把面先泡在汤里。那仁(Narin)的名字源自吉尔吉斯斯坦的城市纳伦(Naryn),这也是流经该地的河流的名字。

特别提示

网络

中亚国家的移动网络价格都很便宜,尤其是哈萨克斯坦,哈萨克斯坦的信号覆盖也比较好,甚至可以用移动网络看视频。

地铁

阿拉木图和塔什干都有苏联时期修建的地铁,地铁站里的马赛克拼图、玻璃包裹的柱子和铜版画般的浮雕等都显示出鲜明的苏联式审美情趣。有的地铁站曾经具有预防核武器攻击的避难功能,大门是防辐射的。

行前阅读

中亚的历史纷繁复杂,建议行前尽量多读几本人文地理类的游记作品。

《克拉维约东使记》

帖木儿帝国的考察性游记,作者是伊比利亚半岛中部卡斯提尔王国的宫廷大臣罗伊·哥泽来兹·德·克拉维约。

1403年5月,作者出使帖木儿帝国,以日记的形式记录了途中见闻,回国后经过整理,于1406年成书。

《亚洲腹地旅行记》

“西域探险之父”斯文·赫定的代表作。1908年秋天,43岁的斯文·赫定从后藏的普兰县出发,抵达印度,完成了在中亚的第四次探险,本书记录了他此次旅行的行程与心境。