以弗洛伊德精神分析比较卡夫卡小说与培根绘画

2019-03-24□

□

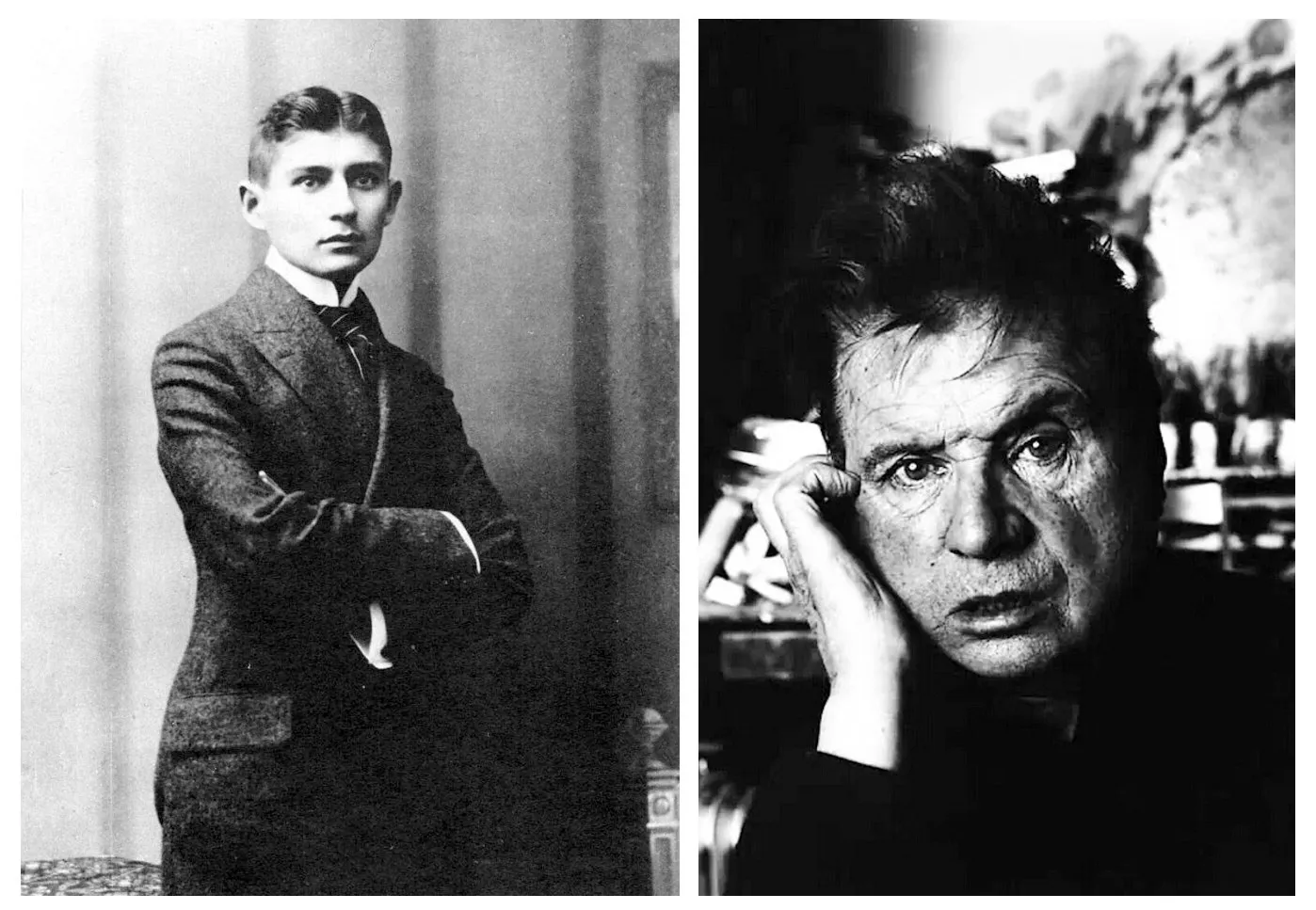

弗兰茨·卡夫卡与弗朗西斯·培根肖像

弗兰茨·卡夫卡小说与弗朗西斯·培根绘画虽为两种不同类型的艺术作品,却展现出共同的变形、异化手法及城堡意识。以弗洛伊德精神分析学中的焦虑与压抑理论来对比剖析两位艺术家的创作所产生互文关系的独特心理机制,并在此基础上分析其同中之异,进而试图从社会历史原因、个人生活经历、个人情感经历及个人艺术经历中挖掘其产生焦虑与压抑的深层原因。

一、卡夫卡小说与培根绘画呈现出的异中之同

弗兰茨·卡夫卡是一位奥地利的作家,他被认为是西方现代主义文学的奠基人之一,弗朗西斯·培根是英国现代艺术家中最富独创性的形象画家,尽管二人一位是作家,一位是画家,但细读卡夫卡的文学文本、详析培根的绘画文本,便可发现这两种不同类型的艺术作品其身处的动荡时代及独特的个人经历所形成的精神心理形成诸多相似之处。

(一)变形

巴赫金曾说:“变形是全方位塑造一个个体生活关键的危急时刻的方法基础,以用来展示一个个体如何变得判若两人。”[1]变形的手法在卡夫卡的小说与培根的绘画中都有很好的运用,变形手法的运用使他们对其内心世界有了更加精确而含蓄的表达,同时也使其作品更具艺术性,使欣赏者产生强烈的感官冲击力并进而引发更深层次的思考。

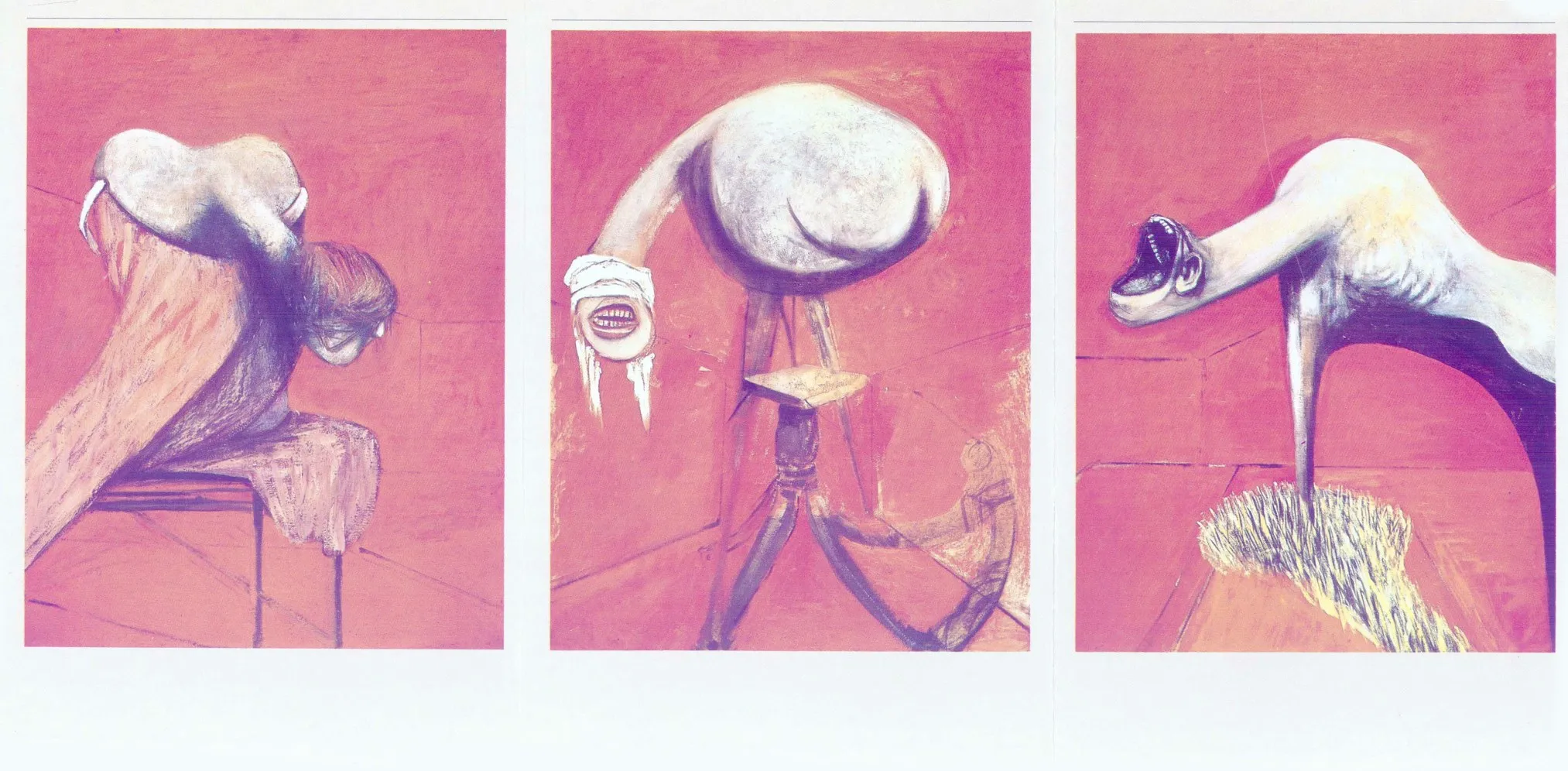

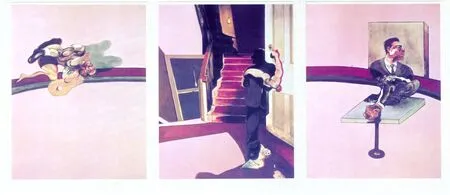

培根1944年的作品《以耶稣受难像为基础的人物三习作》

《变形记》是卡夫卡最著名的代表作,也被认为是二十世纪西方现代派文学中的重要作品之一。这部作品吸引读者的就是卡夫卡打破了生活的逻辑,将主人公变形为甲虫,在形体与肉身层面把在文艺复兴之后被西方社会视为宇宙中主宰者的伟大的人,变成了在世界中几乎是最渺小而卑微的虫,运用这种独特的夸张变形手法,使这部作品具有典型的现代派艺术风格,并且更深层次地表达了作者本人对他所生存的世界的自我理解。同时,这个变形人在经历了这样一场奇特的浩劫之后变成了一个既非完全意义上的“人”,也非完全意义上的“虫”的特殊个体,他一方面作为“人”要极力拒绝自己做为“虫”的一面,另一方面却又无法阻止自我的变形。卡夫卡的另一部短小作品《骑桶者》也使用了这种变形的手法,只是作者此次的变形使用的是“缩小”变形,使读者也能够感受到作者内心中对这个冷酷世界的巨大感伤。

在培根的绘画作品中,变形的手法也是常见的,在其诸多的肖像画中,扭曲的形象常常令人触目惊心。培根自己就曾说:“我喜欢得到的东西是一间宽大的房子,从地板到天花板都排列着变形的镜子。在变形的镜子中通常嵌着一面标准的镜子,当人们从他面前经过时,将会看到自己非常漂亮”[2],从中可见培根对变形这种创作手法的钟爱,及他使用变形手法的目的正是试图于对比中呈现真实。他在绘画中将人物“撕成碎片”,例如在其1944年的作品《以耶稣受难像为基础的人物三习作》中,耶稣这一形象的肢体严重扭曲变形,并且他省略了人的许多器官,为的是突出仅存的那些器官而获取强烈的感观体验。在这幅三联画的第三幅中仅存扭曲的上半身、拉长的脖子、变形的头部和放在针板上的一只手臂,在鲜亮的橙红色背景下突出的是变形的头部。这个头部也仅存张大了、正在竭力嘶喊的一张嘴和一只面对酷刑与灾难无力的耳朵,似乎这只耳朵存在的使命仅仅是为了谛听自己发出的那撕心裂肺的痛苦的呼喊,画家用对西方人而言神圣无比的耶稣形象的变形表达了他对战争中人们难以言表的巨大痛苦与对战争的无能为力。约翰·拉塞尔写道:“一看见它们,观众在心理上就会拒绝接受。画面上的形象似人似动物,空间比例十分奇特,天花板很低,没有门窗。这些形象会咬人,会钻入人体内,吸人的血;它们的脖子跟鳗鱼一样长;除此之外,它们的作用也很神秘”[2]。在战争刚结束一个月展出的这幅三联画很容易令人回想起那刚从眼前而过的具有毁灭性的战争的残酷,在变形的肢体中人们感受到的是画家用画笔与颜料所发出的痛苦与恐惧的呼号。培根用这些怪诞变形的形象在画布上向欣赏者们传达出强烈的痛苦感与紧张感,力图揭示人类在生存中所处的现实与精神的双重困境。

(二)异化

“异化”一词源自拉丁文,有转让、疏远、脱离等义,黑格尔用它来说明主体与客体的分裂、对立,并提出了人的异化。马克思主义哲学认为,异化是人的生产及其产品反过来统治人的一种社会现象,是指主体在一定的发展阶段,分裂出其对立面,变成外在异己的力量。马克思主义异化观大体可简述为以下四点,即产品与生产者的异化、人与自然的异化、人与自身本质的异化及人与人关系的异化,异化这一概念因在现代社会中表现更多而常被使用。

卡夫卡的许多作品都表现了异化这一主题,作为一名法学博士,他在许多作品中都表现了法的异化,在其作品《审判》、《在流放地》、《城堡》这些作品中,维护正义的法律不再是正义的使者和天平,反而却异化成了非正义的力量在压迫人、剥削人的自由,变成了民众无法与之抗衡的巨大力量。在作品《审判》中便充分表现了法的荒诞:主人公约瑟夫·K是一家银行的高级职员,他无缘无故地就被捕了,甚至直至他在临死前都没有弄明白自己究竟犯了什么罪,最后又在绝望中,未经审判就被带到郊外处死了。这一切都是荒谬的司法过程,然而作品看似荒谬,但这些正是当时真实的法律的体现,这自然会令读者感到悲哀与恐惧,但同卡夫卡一样感到无能为力。

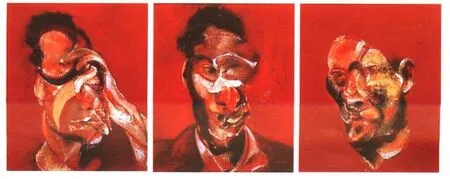

培根的绘画中亦有许多异化的体现,但他更多表现的是自我的异化,在他1965年的作品《卢西恩·弗洛伊德的画像三习作》及他的自画像中都可见这一点。在Wifried Seipel、Barbara Steffen和Christoph Vitali主编的《弗朗西斯·培根与传统艺术》中认为:“培根创造了独特的技法,他作品中的形象大多来自照片,或借鉴影片中某个人物镜头,或模拟艺术大师作品中的形象,再予以异化。他并不忠诚于油画颜料的传统性质,作画笔法看似潦草却技巧精湛,经常以几乎破坏画面的激烈手法,运用薄厚不同的油彩制造戏剧化的对比,并在画面上洒湿颜料,用以暗示生活中偶然、无常和冒险。”[3]在《卢西恩·弗洛伊德的画像三习作》中,三幅画都使用红色为底色,画家注重绘画材料、稠度及动作(擦拭及留痕迹),为的是突出表现画家自己的内心世界,正如他形容自己的作品是“试图把某种情绪形象化”,这部作品强烈地表现了自我的孤独与苦恼。

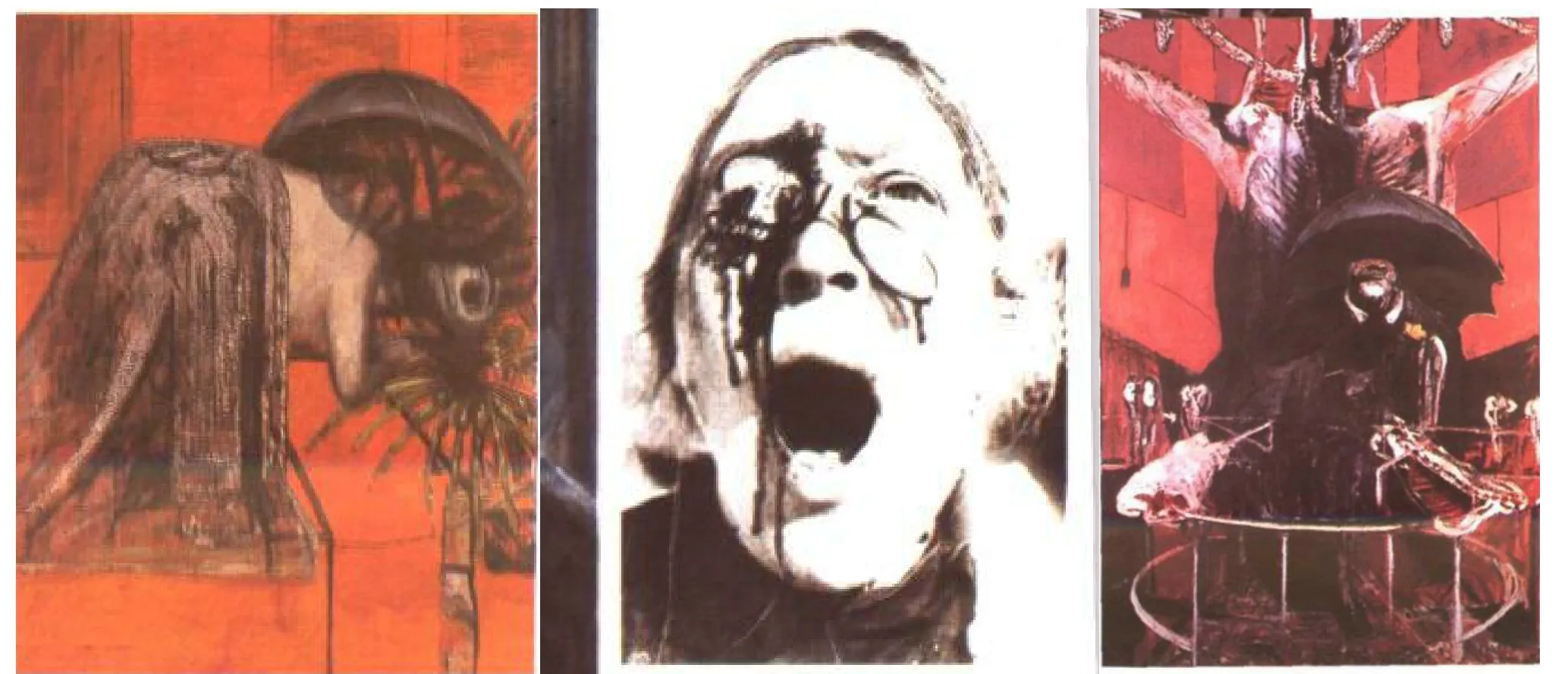

培根1965年的作品《卢西恩·弗洛伊德的画像三习作》

当培根人生中一位重要的模特,同时也是其同性恋伴侣之一的乔治·戴尔死后,他饱含极其复杂的情感,在1971年创作了《致乔治·戴尔的三折画》。绘画中乔治·戴尔“看着自己的身体消失在自己的阴影中,而胳膊和穿了鞋子的脚却在向前移动,与之相呼应的右边的肖像画,则根据迪金拍摄的侧面像画成的,它将模特的脸分解开了,而在俯瞰的连续画中,一个男性身体正处在痉挛状态,不知是因为快乐还是因为痛苦。”[3]在这幅画中画家主要表达的还是自我的异化及其复杂的内心情感,在男性紧张多变的、极不稳定的状态中暗藏的是艺术家自身生存的心理压力及对乔治·戴尔自杀的感情负担。第一、二幅中的阴影就如同乔治·戴尔在画家心中留下的扭曲却无法抹去的阴影,同时也像是乔治·戴尔自身由于非正常生活而产生出的内心的阴影。①在第三幅画中人物那不愿展现其正面的侧面像,可见乔治·戴尔不肯面对自我的痛苦,似乎也是难以面对正在描绘他的画家的痛苦。这些复杂的情感以及画家自我的异化都在其中有所体现,培根绘画中的异化多是人与自身本质的异化及人与人关系的异化,展现出主体因种种压力变成外在异己力量的艰难抗争。

(三)城堡意识

《城堡》是卡夫卡的另一代表作,在主人公土地测量员K的眼中,“城堡”是一个自己想尽任何方法也进入不了、却也出不去,高高在上的“杂乱无章的建筑群”。在城堡统治下的人们看上去都是“一张张饱经苦难的脸——他们的脑袋看起来好像给人在头顶上打扁了似的,他们的体态好像是挨了打而痛得扭成了现在这副样子”[4],人都顺从着、恐惧着、担忧着。小说中,K对城堡的探求正是作者对这个世界的探求,他眼中的世界正是如同城堡一般封闭、狭隘却自命不凡的处所,他所看到的那种顺从着、恐惧着、担忧着的状态不仅是作者生活中他人的生存状态,也是其自身的生存状态,在封闭空间中的人物实际体现的是作者内心对外在世界恐惧、担忧、压抑的城堡意识。这种城堡意识在卡夫卡的另一篇作品《地洞》中也有明显的体现。

培根1971年的作品《致乔治·戴尔的三折画》)

培根作品《运动中的人》《头部Ⅲ》《1978年坐着的人像》

尽管一方面卡夫卡与培根产生这种“城堡意识”的内在原因不尽相同,并且在这种“城堡意识”中所产生的情感也不同,但是他们那种企图封闭自我以及因外在世界和他人所产生的恐惧感、危机感和不安全感却是一样的。在培根的绘画中表达了战争之后人们在种种生存与精神危机中那种忧患情绪的城堡意识,以及他内心阴郁而不愿让他人知晓的扭曲、痛苦而恐惧的自我城堡意识。“培根对于每一种封闭的空间都是敏感的”[2],他的许多作品,如《运动中的人》《头部Ⅲ》《1978年坐着的人像》等中的人物都处在一个封闭的空间里,我们看不到他们的五官,不清楚他们是谁,甚至不知道阴影之中他们的表情,却能够清晰地体会到人物内心的孤独、痛苦、扭曲与巨大的恐慌。尤其在《1978年坐着的人像》这幅作品中,那个在密闭空间中半蹲的人物,他不仅全身都已经被封锁在了这个狭小的空间中,而且还躲在一顶黑色的雨伞下,画家内心阴冷潮湿而瑟缩的内心就象人物半蹲的姿势一般有所体现。

二、以弗洛伊德精神分析比较卡夫卡小说与培根绘画

本文结合弗洛伊德精神分析学中的压抑与焦虑理论来对比剖析其产生“变形、异化和城堡意识”的心理机制,并在此基础上分析其同中之异,进而挖掘其产生焦虑与压抑的深层原因。

(一)弗洛伊德的焦虑与压抑理论

焦虑是弗洛伊德精神分析学的重要概念,弗洛伊德“将焦虑描述为一种情感状态——即快乐——痛苦的情感系列中的某些情感的混合。这些情感均有着与其相对应的外导神经冲动以及对于这种神经冲动的知觉。”[4]关于焦虑的产生,弗洛伊德认为它“存在着双重起源——一是创伤性因素的直接后果;一是创伤性因素即将重现的信号”[4],关于“压抑”,弗洛伊德基于心理变态和精神病例的分析,认为压抑源自抵抗。他认为,“一种激烈的反抗必定要开始于反对可疑的心理过程进入意识,正是由于这个原因,它仍然是潜意识的,作为潜意识的东西,它有力量形成一种症状。在精神分析治疗期间,这种同样的反抗又活动起来抵抗我们将潜意识的东西转化为意识的东西的努力。这就是我们所看到的抵抗。我们建议把这种抵抗作证明的致病过程称为压抑。”[4]

笔者同弗洛伊德的观点一致,认为焦虑或是压抑,乃至它们所产生的幻觉对于机体来说,都是相当必要的,是主体抵御外在力量的重要形式,“它们能够使心理器官在情感释放的刺激并使人逐渐适应现实环境。”[5]但私以为,焦虑与压抑是相互作用而产生的,从外部现实世界、本我与超我的角度出发,一定的压抑会产生焦虑;而从自我的角度出发,在焦虑的过程中则会感到压抑的力度进一步加深。②同时,更重要的是,正如机体在面对外部环境或他者给予的变化而产生焦虑或压抑来以此保护机体不受更大的伤害一样,在焦虑与压抑产生之后,机体依旧会对之做出相应的反应。例如在有了焦虑或压抑的感受之后,我们会自觉不自觉地找寻消除焦虑或释放压抑的方法。一般来说,可以有以下三种:一是积极乐观的做法,即从根源上解决产生焦虑或压抑的事件,使之不再困扰机体;一是采取中间态度,即逃避产生焦虑或压抑的事物或暗示自我忘却与之相关的人、事、物;一是用同归于尽的方式,使焦虑或压抑在自我之中爆发,这样势必会产生极大的破坏性,对自我、他者的肉体或精神,亦或外部现实世界产生破坏,甚至是一定程度的毁灭。显而易见,第一种方式可使自我从身体到精神都逐步回归正常与健康状态,而第二、三种实际并没有消除焦虑与压抑,反而会在其生活中得以不同程度的显现,如卡夫卡与培根分别将其对焦虑与压抑的逃避或破坏或隐或显地体现在其作品及生活之中。

(二)卡夫卡与培根对待焦虑与压抑的不同态度及其在作品中的表现

尽管卡夫卡与培根的作品中共同体现出使用变形、异化手法及城堡意识,但由于两位艺术家在对待由种种原因所引发的焦虑与压抑时的态度有所不同,因而展现于其作品也分别表现为逃避与破坏。正如在《变形记》中,变成了丑恶肮脏的大甲虫的主人公格里高里,看起来是进入了一个不真实的恐怖境地,但这似乎是来自于他的潜意识之中的,似乎是他暗中希望自己厌恶的所谓正常的日常秩序能够突然崩溃,并在这种突变中用一种极端的方式来获取冷漠的家人的另类关注。然而,他所变形而成的也只是一只能够有一个又厚又重的外壳使自我隐蔽的大甲虫,他既不能够对他人造成任何威胁,也无法移动,只能呆在原地。反而这种在潜意识中的变形给家人带来了耻辱,他内心深知这是一种无可推卸的罪责,③因此他做出了死亡的选择,然而他依旧选择了绝食这种脆弱而无言的逃避方式来处理自己的死亡。《骑桶者》中的主人公选择的也是逃避的方式。而培根画作中的诸多变形却是血腥与暴力的,是在毁灭与破坏中使自我与观赏者产生极强的心灵震撼,正如其作品《以耶稣受难像为基础的人物三习作》中体现的一样。尽管这幅三折画中的题目和结构培根都参考了基督肖像集,但在毁灭性的变形面前,原有的艺术形象早已面目全非,而使欣赏者在这些介于动物和人、某个时代的噩梦和肖像之前受到巨大的震撼。培根画作中的变形绝不是逃避,却也不是对焦虑与压抑合理的解答与释放,它只能是主体同与之抗衡力量的集体毁灭与同归于尽。

卡夫卡的《审判》《城堡》《在流放地》等作品所表现出的异化也同样带有逃避色彩。在这些被异化的环境中,主人公在其中也必然被异化,但主人公选择的不是积极的改变,而是在恐惧、焦虑与压抑中销声匿迹或默默死去。正如《审判》中,“约瑟夫·K一直坚持不向难以理解的判决的荒谬与恐怖屈服。然而,最后他还是不表示抗议就走了。他对自己的死亡的可悲性和矛盾性就掌握在两个法警手中,并没有表示异议。”[6]在《城堡》《在流放地》中也是如此,面对奇怪而令人厌恶的环境所产生的焦虑与压抑,卡夫卡使其笔下的主人公选择了流放式的逃避。而在培根画作中那些被异化的艺术形象上,却体现了培根在焦虑与压抑的灰色心情下痛苦地将它们彻底破坏。正如在《致乔治·戴尔的三折画》(1971年)中,第一幅画将任性、消沉、粗鲁的主人公身体的每一部分都扭曲在一起;第二幅则让他的手和脚脱离,并且身体的一大部分都被隐在黑暗之中;第三幅将充满伤感的主人公的侧面彻底破坏成液体,让形象在焦虑与压抑的气氛中一点点被破坏殆尽。当然,在这些被破坏掉的艺术形象背后,正是艺术家与其同样的自我毁灭与同归于尽的情绪情感。他一次又一次地创作以自杀的爱人乔治·戴尔为题材的作品,却不可能改变他已经自杀身亡的悲剧性结局,而只能在画作中宣泄心中难以言表的强烈的悔恨与痛苦。

卡夫卡城堡意识的作品更能够体现作者企图躲藏在自我营造的封闭空间中对焦虑与压抑的逃避。在那个杂乱无章的城堡所处的小村庄中,面对毫无规律的人、事与环境,K起初是有一定的目标,但他很快就在长官布尔格尔催眠曲一般对“城堡事务”单调乏味的嘀咕声中昏昏欲睡了。《地洞》中的小动物更是如此,它虽然整日处于盲目的焦虑、恐惧与压抑之中,但他坚信只要不离开这个阴冷狭小的地洞,它还是可以就这样生活着,这种选择看似无奈,实则为主人公自我的主动选择。而在培根的画作中,处于封闭空间中的主体却没有感到丝毫的轻松,反而是在焦虑与压抑的气氛中被撕坏,似乎只有在剧烈的破坏之中,画家与形象才能够与焦虑、压抑的情绪抗衡并决战到底。在培根《蹲伏的裸体》《头部Ⅲ》《1978年坐着的人像》这三幅画作中,艺术形象虽然身处封闭的空间与外界隔绝,但从其神态与表情都明显发现他们不但没有感到安全,反而极度痛苦,发出歇斯底里的嘶喊或以肢体语言传递出一触即发的恐惧。

三、卡夫卡与培根产生焦虑与压抑的原因及其同异

据分析,卡夫卡小说与培根所呈现出的变形、异化手法及城堡意识”是其在精神上的焦虑与压抑而外化的表现,同时也由分析得出,他们由于对待焦虑与压抑的态度的不同,因而在其作品中也分别显现为逃避与抗衡的不同特点,进而深层挖掘二人产生焦虑与压抑的原因及其同异。

(一)社会历史原因

卡夫卡与培根虽然一个是出生在奥地利(当时仍隶属于奥匈帝国)首府布拉格的犹太人,一个是出生在都柏林的爱尔兰人,但他们所处的社会都是动荡不安、受到战争巨大威胁或毁坏的环境,身处于这样的社会历史背景下,作为艺术家的他们以其敏感的观察力与感受力体悟着人与社会、人与人之间复杂的关系与变化,自然无法逃脱焦虑与压抑的情绪情感,但他们对待这种心理感受的态度却是不同的。

在卡夫卡生活的时代,布拉格是一个潜藏着形形色色罪恶、波动与悲剧性的城市,也是一个混杂着各种各样民族(捷克人、斯洛伐克人、普鲁士人、波西米亚人、犹太人等)、交错着形形色色的语言的矛盾集合体。“城市的平淡无奇的日常生活背后潜藏着一种强烈的生活意志,它要打碎旧的形式,不断地巩固新的生活,但是恰好在这里已经潜伏着毁灭的种子。暴力导致新的暴力。越来越发达的技术将粉碎那只铁拳。现在已经可以闻到一股废墟味道。”[7]这个处于矛盾交集中心的城市处处感受到冲击波式的无形压力,因其地域特点成为欧洲各国相争的焦点,1914年奥匈帝国皇储在萨拉热窝被刺最终成为第一次世界大战的导火索,奥匈帝国自然也首先投入了这场人类的浩劫。而卡夫卡生活和创作活动的主要时期正是在大战即将爆发之前,社会矛盾不断激化(腐败、奥匈帝国的强暴专制、政治矛盾与民族矛盾④的双重困扰、人民生活的贫穷困苦、经济的衰败,等等),内外交困的奥匈帝国就像一根随时会崩断的琴弦,处处危机四伏,卡夫卡自己就称他赖以生存的布拉格像是“带爪子的小母亲”,这足见他对故乡的爱与担忧。这些强大无形的外来力量始终控制着一切,使卡夫卡感到惶恐不安、苦闷抑郁,被焦虑与压抑折磨的他对现实世界感到无能为力,使他不愿放弃又不得不放弃,时时萦绕着他对社会的陌生感、孤独感与恐惧感,也因此成为他创作的永恒主题。

培根更是生活在一战的战火和战后的萧索中,他的童年“就几乎生活在军事化的环境中,气氛十分紧张,爱尔兰的骚乱以及他住在伦敦时一战爆发,都给他的童年留下了深刻的痕迹,后来培根经常说,面临战争威胁成了他的基本生活经验。”[8]由谢尔盖·爱森斯坦执导的电影《战舰“波将金”号》在精神与情感上触发了培根最初的艺术创作,影片中那些士兵的横队、疯狂的杀戮、受伤的保姆、沿着“波将金”号的梯子滚向死亡的婴孩手推车,无一不深深震撼着培根。在战火中崩塌的欧洲大厦、此起彼伏的民族解放运动、战争的血与火、民众的泪与痛,虽然培根因为身患哮喘而未参加战争,“但战争时期对他来说同样很难熬,他不知所措,苟且偷生,赌博和女色占据了他生活中的大部分时间。”[8]这种战争给培根带来的焦虑与压抑不可避免地影响着他,并在他的艺术作品中展现地淋漓尽致,他不仅用画笔和颜料记录下战争给个体留下的身体创伤,更重要的是将那种在无尽的悲痛中与之同归于尽的对抗都充分地体现了出来。其创作于1945年⑤的《人物习作第2号》正是以电影《战舰“波将金”号》为题材的创作,画面中鲜红的色彩与人物爆裂的头部似乎让欣赏者也能够清晰地听到战争中巨大的爆炸声、感受到渺小的人类在战争的铁蹄下如何被轻易地摧毁。《绘画,1946年》是以一张墨索里尼的大喊大叫的照片为题材的绘画,画中仍以鲜红的色彩、一大块肉、被撕裂的头部、吼叫为主,充斥着被压抑到极致的呐喊,充斥着与战争撕裂的对抗。培根将当时欧洲普遍存在的隔离、痛苦的存在意识与他焦虑、压抑的个人体验混合在一起,用原始材料的拼贴、组合、浓重的颜料泼洒,在解构与再重构之后创造了一个绝望、恐惧,却又似幻非真的世界。这种感受如同吸食毒品之后所呈现出的迷幻而恐怖的幻境,使主体在罪恶感中纠缠,他的作品正是公众的恐怖与个人的噩梦合而为一的痛苦经历。

(二)个人生活经历

从两位艺术家的生活经历来看,“俄狄浦斯情结”是造成其焦虑与压抑的主要原因。他们都有一个严厉的父亲,父亲为他们创造了优越的生活条件,然而他们却因无法达到父亲的要求而引发了与父亲或隐或显、或懦弱或强烈的种种冲突(包括生活冲突与心理冲突),使之产生一定强度的焦虑与压抑。

培根作品《人物习作第2号》、电影《战舰“波将金”号》剧照⑥、《绘画,1946》

霍夫曼就提出卡夫卡毕生同他父亲的争斗“是一场为争取承认而充满曲解、焦虑、诅咒和痛苦的斗争。它的意义又是这样重大,以致我们十分倾向于把它看作卡夫卡作品一切特色的来源,”[9正如卡夫卡在他给父亲的信中说到的一样:“我的作品是关于您的。在其中我倾吐了那些我不能在您的怀抱中所倾吐的伤心事。除非收到您的强制,在我能够自主的时候总是故意久久地远离您。”[10]卡夫卡的父亲是布拉格一位成功的中产阶级的典型代表,卡夫卡自己也承认他的父亲有着极其成功供养家庭的品质,而他自己却没有。在强大的父权意志下,卡夫卡独特的个性不可避免地与其父发生冲突,但这种冲突是隐性的、处于精神层面的、矛盾变化着的。面对父亲意愿与个性的矛盾,卡夫卡选择了逃避,正如他对待焦虑与压抑一样。他热爱写作,但做批发商的父亲不会认为写作是一个能够为他提供安身立命资本的职业,最终他放弃了以写作为职业的志愿,而在1906年攻取了法学博士之后在布拉格一个半官方性质的事务所里就职。卡夫卡在那封重要的“给父亲的信”中袒露了他与父亲那种控制与被控制、成功者与失败者角色的关系:“许多年后,我还一直保留着这种惊恐的想象:那个巨大的男人、我的父亲,审判我的最后法庭,深夜里向我走来,毫无理由地把我从床上拽起来带到阳台上去——换句话说,这才是他所关心的,而我则是无足轻重的。”[11]

培根的父亲爱德华·安东尼·莫尔蒂默·培根少校⑦在离开英国军队之后便致力于饲养和训练马匹,因为拥有许多房子和土地为家人创造了很好的生活条件。培根父亲身体上的强有力正与培根患哮喘病的瘦弱身体形成了反差;极富阳刚之气的父亲希望他穿上豪华的军服,成为一个骑士,这与有女性气质的他也产生了矛盾;实施军事化家庭管理的父亲与不愿受到任何约束的他也造成了冲突,这些都致使小弗朗西斯与父亲相处得很糟糕。并且这些矛盾伴随着培根的成长与个性的发展也在逐步升级,最终有一天父亲撞见了正在试穿母亲内衣的他,将他赶出了家门。在这种强烈的精神压抑下,培根选择了与父亲爆裂式的同归于尽,并且仍以对抗到底的方式向父亲回应。“培根带着他每周三英镑的生活费,独自一人去闯荡世界。他的主要行李是他的自由和他从未放弃过的顽强精神。”[3]尽管最初离开家庭庇护的日子是异常艰难的,他做过女装销售员、仆人,甚至利用身体从事低贱的工作,彻头彻尾地经历了底层的生活,但他始终以极端的方式对抗来自父亲使之生成的焦虑与压抑,并把这种独特的精神历程诉诸绘画,而这些也最终成就了培根独特的画风。

(三)个人情感经历

卡夫卡与培根的个人情感经历也非常曲折,使其产生焦虑与压抑,在处理感情问题上,二人也分别采取了逃避与对抗。卡夫卡的身体也很不好,41岁就死于肺痨,他一生未娶,三次订婚,又三次退婚。“一九一二年他结识了原籍柏林的年轻的‘B’小姐,在一九一七年终止了他们的关系,其借口是由于有病。”[9]卡夫卡对待爱情婚姻选择了逃避,以“有病”为借口,认为自己不具备供养家庭的品质,同时也认为一旦结了婚就会被夺去自由和工作的精力。从他三次订婚,又三次退婚的行为来看,他对感情问题的犹豫足以使他产生一定的焦虑与压抑,然而他最终还是以逃避来终结感情。

培根是一位公开的同性恋者,这种独特的身份本身就会使他承受来自社会与家庭等方面的焦虑与压抑,同时,他的感情经历十分曲折与独特。他一生有多位伴侣,他们既是他的爱人,也是他重要的模特,是他生活与情感上的重要支柱:“彼得·拉西(自1853年至1926年他去世),他1963年认识的乔治·戴尔及陪伴他走完最后二十年的约翰·爱德华。”[3]16其中两位离开人世的伴侣还都与培根职业生涯中最重要的日子相吻合:病中的彼得·拉西死于培根在泰特画廊旧作回顾展开幕式的晚上,乔治·戴尔更是在1971年培根的巴黎旧作回顾展开幕式的那天,选择了自杀。从培根的画作中和以培根为题材的传记电影《Love Is The Devil:Study for a Portrait of Francis Bacon》(《情迷画色》)里都不难发现,这些情感经历及性虐倾向⑧给他带来难以抑制的焦虑与压抑,但在另一方面,尽管他感情多次受挫,但他依旧以极其激烈的画面表现这些独特的精神体验,并在经历了一次又一次的挫折后,继续寻找爱情。

(四)个人艺术经历

在个人艺术发展经历中,卡夫卡与培根都是非专业艺术创作者,他们也曾因不同程度的不被认可而因此产生焦虑与压抑,进而或选择逃避,或选择对抗。卡夫卡自幼就爱好文学和戏剧,但他的写作由于不被父亲认可而放弃了当职业作家的理想,在对待这种无奈的选择时,他一如既往地选择了逃避。尽管他1907年就开始发表小说,生前共出版七本小说的单行本和集子,但却没有得到文艺界的认可,随着时间的流逝,他的价值才逐渐为人们所认识,作品引起了世界的震动,但那时的他已然离开人世。他默默地承受着作品的不被认可,有三部尚未定稿的长篇小说则选择了放弃,但所幸在他离世之后其好友马克斯·布洛德违背了他的遗言,替他整理所有的遗稿,包括他的书信、日记,并替他立传,才将这位文学巨匠完整细致地展现在了世人面前。

培根则不同,虽然他没有受过专业的绘画训练,是从装潢师偶然进入艺术创作的,并且在其从事专业画家的最初日子里寂寂无闻,但他始终没有放弃过绘画和成为一个艺术家的理想。起初,他不得不频繁换画室,“先是参加了几次集体画展,然后在1934年自己组织了一次伦敦一家地下画廊展出的画展。但是成功却迟迟未向他招手”,甚至在“1936年,他的一幅画由于‘太不超现实’,而被一次国际超现实主义画展拒之门外。”[3]在这种不被认可的氛围中,培根坚持创作、坚持他独特的充满身体的极度扭曲、暴力与喊叫的画风、坚持参加各种画展,直至在艺术上和经济上⑨都大获成功。面对不被认可所产生的焦虑与压抑情绪,培根不但没有退缩,反而能够直面之,但是他的这种直面并不是妥协或中和,而是对抗式的坚持。

弗洛伊德、卡夫卡、培根,这三位人类思想与艺术的大师,他们说着不同的语言、做着不同的事、身处世界的不同角落,却因对人类共同思想情感的追寻与探索而产生交集点,为人类的思想艺术世界奉献颇多。

注释:

①乔治·戴尔本是一个身处社会底层的偷盗者,由于潜入培根宅中偷盗未果且被培根发现而因此成为培根的同性恋伴侣,尽管培根很欣赏他,但他始终难以融入培根那种由酒精、赌博、艺术与艺术家所组成的奇特而奢侈的群体,最终在内心的孤独与矛盾、肉体的放纵与迷幻中,在培根1917年举办的巴黎旧作回顾展的当天在巴黎旅馆选择了自杀。因而这种来自事业巨大成功的喜悦与得意及爱人自杀的悲痛与自责在培根心中形成了巨大的反差,也使其背负起乔治·戴尔自杀的沉重的自责与压抑,这些都在其绘画作品中多有体现。

②三种焦虑都来自于自我体验的不同的恐怖感:真实性焦虑是自我对外部现实世界的恐惧,神经性焦虑是自我对本我的恐惧,道德性焦虑是自我对超我的恐惧。

③年幼的卡夫卡本来就没有获得多少母爱,而当他的两个弟弟分别在1885年和1887年出生时,他更加害怕他们与其争夺仅有的母爱而心生怨恨,并曾幼稚地在想象中试图通过魔法谋杀他们。没想到他的想象却成了事实,格奥克1887年春天死于麻疹;亨利希1888年死于中耳炎。卡夫卡以为自己无意之中“谋杀”了两个年幼的弟弟,他们的意外死亡使卡夫卡产生沉重的负罪感,这种压抑的情感在其作品中常体现为因犯有莫须有但无足轻重的罪责而被判刑,主人公却甘愿赎罪受到惩罚等等。

④卡夫卡的好友马克斯·布洛德就于1912年参加了犹太复国运动,可见当时的民族矛盾已然非常激烈,而这些也必然触动着卡夫卡。

⑤1945年正是第二次世界大战即将结束之时,同样也是战争将人类的家园破坏至几近极处之时。

⑥这张电影《战舰“波将金”号》的剧照正是培根创作《人物习作第2号》的原型。

⑦培根之父爱德华·安东尼·莫尔蒂默·培根是17世纪初英国同名哲学家的后裔。

⑧“长出了老人斑的皮肉松弛的手,抚摸在年轻紧致的身体上,可以感受到薄薄的皮肤下那流动着的肉体青春的活力,让人膜拜的年轻的身体,在它面前一切都是卑微和羞耻的。……肉和肉的碰撞带着撕裂的声音,欲望如恐惧一般可轻易将人燃烧殆尽。而肉欲过后,我看出了自己的衰老,我涂脂抹粉,如《魂断威尼斯》中的阿申巴赫一般,掩盖着自已一道道深陷的皱纹,虽然那只能让我显得滑稽和可悲。曾有人问,为何同性恋者总是如此,答曰,因为他们一生追逐,永不得安定。但我找到了他,我的丛林男孩。他一无所知,除了年轻的身体一无所有,我教他社会礼仪,教他文明的知识,他会像父亲一样对待我、依赖我,或许会这样。”——摘自以培根为题材的传记电影《Love Is The Devil:Study for a Portrait of Francis Bacon》(《情迷画色》)中培根对他与乔治·戴尔感情回忆的自白。

⑨培根很注重对自己绘画作品的销售,注重保持与画廊良好的合作关系,他的作品在其成名后都获取很好的经济价值,这也成为支持他赌博的重要经济来源。