数字化微型实验在高中生物学实验教学中的应用

2019-03-22汤向荣

汤向荣

(江苏省江阴高级中学 江阴 214443)

微型实验是指用尽可能少的试剂来获取所需信息的实验方法,其主要特点是“实验试剂微量化,实验仪器微小化,明显缩短实验时间,减少环境污染,安全性较高”,比较符合课程标准实施建议中“低成本、低消耗和低(无)污染”的基本要求[1]。基于传感器技术的数字化实验系统是由传感器、数据采集器和计算机中相应的配套软件3部分组成。数字化微型实验教学就是微型实验与数字化实验的有机融合,具有实验步骤简单、实验时间缩短、实验药剂微量、实验结果形象直观、实验准确性强和实验过程可重复等优势。因此,在高中生物学实验教学中,运用数字化微型实验进行教学是提高实验教学质量的有效途径。

1 适用数字化微型实验的高中生物学实验

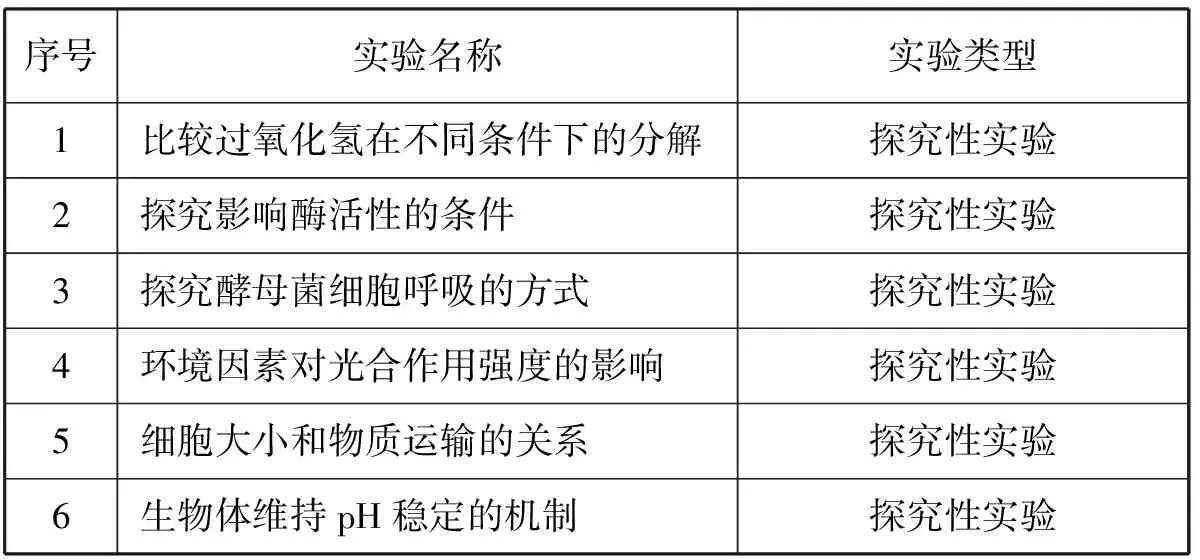

数字化微型实验教学可以通过实验改进或多样化设计,可将原来时间紧、辨不清、看不见和抓不住的实验,转变为“来得及”“辨得清”“看得见”和“抓得住”的实验。从而能弥补普通实验教学中存在的不足,有效地提高生物学实验的质量。在人教版高中生物学教材中,要求的实验内容共有26个,笔者通过教学实践和经验总结,认为其中适用数字化微型实验的有6个(表1)。

表1 人教版高中生物学教材中适用数字化的微型实验

2 数字化微型实验教学的案例

2.1 由“时间紧”到“来得及” 案例1: 探究细胞大小和物质运输的关系

2.1.1 原实验的不足 原实验中存在着“NaOH溶液是强腐蚀性的安全问题”“测量、计算繁琐,耗时长来不及,误差大”等不足[2]。

2.1.2 可改成数字化微型实验 具体如下:

实验原理: 使用琼脂立方块作为细胞模型,当琼脂块放入一定浓度的NaCl溶液中时,离子会向琼脂块中扩散,离子扩散速度与琼脂块表面积有很大关系,溶液的电导率与溶液的离子浓度成正相关,使用电导率传感器可测量溶液中离子浓度。溶液中的离子浓度下降,电导率下降,从而得出物质运输的效率。

实验步骤: ①连接装置并打开实验系统软件;②取100 mL NaCl溶液加入250 mL锥形瓶中,将电导率传感器的电极浸入溶液中;③用塑料刀将琼脂块切成边长分别为3 cm、 2 cm、 1 cm的正方体;④将琼脂块放入锥形瓶中进行数据采集,边采集数据边用玻璃棒搅拌;⑤取出传感器电极用蒸馏水冲洗,重复以上步骤,在相同时间内分别测量第2块、第3块琼脂块的溶液电导率;⑥通过电脑系统在同一坐标轴内形成电导率曲线,比较不同体积的琼脂块放入同体积的NaCl溶液中后电导率变化;⑦分析和结论,通过曲线图比较,在相同浓度、相同体积的NaCl溶液中,相同时间内琼脂块相对表面积越大,扩散的离子越多,即物质运输的效率越大。

改进优点: 通过电导率传感器,一方面减少了测量、计算步骤,简化了操作,明显缩短了时间,可直观地从电脑曲线图上分析得到结论,由原来实验“时间紧”变为实验“来得及”。同时,用NaCl溶液取代NaOH溶液,排除了强腐蚀性的安全隐患。

2.2 变“辨不清”为“辨得清” 案例2: 探究酵母菌细胞呼吸的方式

2.2.1 原实验的不足 原实验存在不足之处是: 实验中产生了多少CO2,哪种方式产生的较多都无从得知。此外,培养时间约为8~10 h,整个实验耗时过长;如果时间过短,则CO2产生量较少,实验现象则不太明显[2]。

2.2.2 可改成数字化微型实验 具体如下:

实验原理: 酵母菌是利用培养液中的溶解氧进行有氧呼吸并产生CO2,当培养液中的氧气耗完后就进行无氧呼吸并产生CO2。CO2传感器可实时监测有氧呼吸和无氧呼吸所产生的CO2浓度,从而能探究酵母菌细胞的呼吸方式。

实验步骤: ①材料处理和组装装置: 取2 g新鲜食用酵母菌,分成2等份,分别放入100 mL锥形瓶A和B中,分别向瓶中注入30 mL质量分数为5%的葡萄糖溶液,组装好有氧呼吸和无氧呼吸装置,放置培养3 h;②连接装置: 将2个C02传感器与数据采集器、计算机连接,然后将传感器的探头插入锥形瓶塞后分别伸入两个A、 B锥形瓶中;③数据采集: 打开实验系统软件,设置数据采集时间为1 min,选择相应模板和曲线名称后,点击“开始实验”按钮,开始采集数据,界面上就会显示锥形瓶内C02的含量值和变化曲线;④结果与分析: 通过1 min内C02的含量变化数值和C02含量随时间变化的曲线,可得出相应的实验结论。

改进优点: 通过C02传感器,不仅能测定酵母菌细胞一段时间内产生的C02的含量,还能记录有氧呼吸和无氧呼吸的过程,有利于学生直观、快速地了解实验结果,定量数据和图像更加精确和客观,比定性的澄清石灰水变混浊了要更有说服力[3]。使学生能变“辨不清”为“辨得清”。此外,整个实验还可适当减少材料用量,实现在课堂教学的时间内完成实验。

2.3 从“看不见”到“看得见” 案例3: 探究影响植物光合作用强度的环境因素

2.3.1 原实验的不足 原实验存在不足之处是: 光合作用是高中生物学的重要内容,在学习过程中学生往往较难理解。主要问题是学生缺乏感性认识,对光合作用吸收CO2、放出氧气的微观过程无法用肉眼观察到。同时,该实验耗时较长;如时间过短则圆形叶片浮起较少,各组实验现象则区别不明显[2]。

2.3.2 可改成数字化微型实验 具体如下:

实验原理: 通过控制人工光源和实验装置的距离,使用CO2和氧气传感器实时监测实验装置中CO2减少量和氧气生成量,进而通过曲线变化判断不同光照强度对植物光合作用的影响。

实验步骤: ①连接实验装置,打开数据采集器;②将CO2或氧气传感器与数据采集器、计算机连接;③将传感器的探头插入实验装置中;④打开光源,控制好光照强度,调节好热过滤装置;⑤开始实验,记录实验数据;⑥改变光照强度,重复实验,记录实验数据。

改进优点: 通过氧气或CO2传感器测量实验环境中O2、 CO2的曲线变化,学生能直观地观察到有水藻的试管在光照下氧气逐渐增加、CO2逐渐减少,而对照组没有变化,从而知道水藻在光照下进行光合作用吸收CO2、释放出氧气。同时,还能直观地观察单位时间光合作用的速率,从“看不见”到“看得见”,让学生对光合作用的理解从抽象到形象,更为直观。

2.4 将“抓不住”变“抓得住” 案例4: 探究生物体维持pH稳定的机制

2.4.1 原实验的不足 原实验存在不足之处是: 用pH试纸测定pH变化时,是通过与比色卡上的颜色比对来估计的,误差较大,测得的pH较不精确。

2.4.2 可改成数字化微型实验 具体如下:

实验原理: 运用pH传感器检测、比较加入酸或碱后的自来水、生物材料和缓冲溶液中的pH的变化,推测生物体内的pH是如何维持稳定的。

实验步骤: ①连接实验装置,打开实验系统软件,添加pH—时间曲线;②在500 mL烧杯中加入50 mL自来水,将pH传感器电极放入待测溶液中,同时用玻棒按一定方向匀速搅拌;③使用采集功能,向烧杯溶液中滴加1滴浓度为0.1%的盐酸溶液,采集1个数据;④重复以上步骤,分别采集滴加2~20滴时的数据;⑤用蒸馏水充分冲洗烧杯和pH传感器电极,在500 mL烧杯中加入50 mL pH为6.8的缓冲液代替自来水,重复③和④步骤;⑥用蒸馏水充分冲洗烧杯和pH传感器电极,分别用牛奶、马铃薯匀浆和黄瓜汁代替自来水,重复③和④步骤;⑦将量浓度为0.1%的盐酸换成量浓度为0.1%的氢氧化钠,重复以上③④⑤⑥步骤;⑧实验分析得出结论: 自来水不具有维持pH稳态的能力。而牛奶、马铃薯、黄瓜与缓冲液溶液功能有些类似,在一定的范围内可以维持pH的稳态。

改进优点: 测定pH的变化时,pH传感器能将溶液中微小的pH变化过程有效地记录下来,由定性研究上升到定量分析,使实验的结果更精确、可靠。