福建省中考生物学试题命题素材分析

——以2018年福建省中考生物学试题为例

2019-03-22吴呈香林运来

吴呈香 林运来

(福建省厦门大学附属实验中学 漳州 363123)

试题的情境设置,是检测学生对关键概念掌握和应用的有效途径。为此,积累有价值的素材成为命制高质量试题的关键之一。从2017年开始,福建省中考改变了近20年各地市自行命题的形式,实行全省统一命题考试。2018年福建省中考生物学试卷命题素材来源多样,仔细追寻素材来源,对教学有很好的启示。

1 从优秀传统文化中寻找情境

中国传统文化源远流长,博大精深,其中蕴含着许多经过实践检验的生物学知识[1]。中考试题以中华优秀传统文化为命题素材来创设试题情境,可以增强自然科学教学中的传统文化浸润,培育家国情怀及民族自豪感。

例1 (第13题)“双飞燕子几时回,夹岸桃花蘸水开”,与诗中动物不相符的描述是(D)

A. 前肢为翼 B. 骨骼轻便

C. 体表覆羽 D. 变温动物

评析: 这原本是检测鸟类主要特征的试题,以中华古代优秀文化中的诗句为情境,让考生在解答试题的同时,品鉴古诗词的文学美感,潜移默化地接受人文熏陶,培育人文情怀,体现了学科融合之美。

教学建议: 此类题目一般是基础题,考查生物学基本概念和生物学基本知识。教师在教学和备考复习中,应立足基础,帮助学生构建知识体系。同时,尽可能做到将中华优秀传统文化融入教学中,帮助学生更好地理解生物学知识,又能体现传统文化的传承,提高学生的人文素养。

2 重视STS教育和环境教育

《义务教育生物学课程标准(2011年版)》(以下简称《课标》)指出“生物科学素养是指一个人参加社会生活、经济活动、生产实践和个人决策所需要的生物科学概念和科学探究能力,包括理解科学、技术与社会的相互关系,理解科学的本质以及形成科学态度和价值观”[2]。可见,“理解科学、技术和社会的相关关系”是生物科学素养的重要组成部分。在中考试题命制的过程中,常选取与生物学有关的科技前沿信息、社会热点问题、国内外重大事件、福建省区域特色资源、生态治理与环境保护等为命题素材,在真实的试题情境中考查考生应用生物学知识解释生产生活中的现象、解决实际问题的能力,并引导考生了解生物科学技术的发展状况,关注初中生物学与科学、技术、社会和环境的关系,落实STS教育和环境教育,从而提高考生的生物科学素养,培养考生的社会责任感。

例2 (第31题)阅读资料,回答问题。

资料1 2014年,一名2岁男孩被携带埃博拉病毒的果蝠咬伤后,成为埃博拉出血热疫情首例感染者。埃博拉病毒通过密切接触已感染病毒的动物或人传播蔓延,导致疫情大面积暴发。

资料2 疫苗对预防传染病有重要作用。2017年,我国独立研发的埃博拉疫苗,通过世界卫生组织的技术审查,走进非洲。人体接种该疫苗28 d后,体内抗体水平达到最高值。

(1) 导致上述2岁男孩患病的传染源是携带埃博拉病毒的果蝠。

(2)埃博拉病毒是埃博拉出血热的病原体;它没有细胞结构,必须寄生在其他生物细胞内。

(3) 接种埃博拉疫苗使人体产生抗体,从免疫的角度看,埃博拉疫苗属于抗原。

(4) 从预防传染病的角度看,接种疫苗的措施属于保护易感人群。需要专门硏制埃博拉疫苗来抵抗埃博拉病毒,而不能接种乙肝疫苗来预防该病,原因是抗体具有特异性,接种乙肝疫苗不能产生对埃博拉病毒的抗体。

评析: 本题以社会特点埃博拉疫情及我国独立研发的埃博拉疫苗为命题素材,创设试题情境,综合考查“传染病及其预防”“特异性免疫和非特异性免疫”“病毒的结构和生活”等相关知识。让考生在真实的试题情境中养成关爱生命、关注健康的生活态度,从而提升关注人类健康的社会责任意识。另外,2018年第33题以“美丽乡村建设,农业清洁生产技术”为命题素材,考查“细菌和真菌在自然界中的作用”“生态系统的组成”;第30题以外来物种入侵为命题素材,考查“食物链和食物网”“生物之间的关系”“生态系统的自动调节能力”等知识,让考生在具体的生态案例中,参与环境保护实践,形成“绿水青山就是金山银山”的和谐生态意识,提高社会责任核心素养。

教学建议: 教师要密切关注与生物学相关的热点、焦点,如“世界首例体细胞克隆猴在中国诞生”“袁隆平率领的团队高产海水稻试种成功”“全球首次在迪拜沙漠实验种植水稻取得成功”“2018年3月世界上最后一头雄性北方白犀牛苏丹在肯尼亚去世”“2018年7月吉林长生问题疫苗事件”等,将这些社会热点及时反馈给学生,并尝试在命制试题时应用,找到此类命题素材与考试知识内容的契合点,把命题素材与学科知识点有机结合,有意识地训练学生的阅读能力、获取信息和处理信息的能力,以及知识迁移应用能力。

3 关注与高中教材的联系

关注初高中知识和能力的衔接是中考命题中的一大热点,也是中考命题的必然趋势。中考命题时常利用高中教材中的插图、经典实验及常考题目为命题素材,在立足考查初高中知识衔接的基础上,侧重考查考生的理解能力、实验与探究能力、信息处理能力,基于事实和证据的推理、分析、综合、归纳、概括等科学思维能力,试题力求从核心素养的角度来引导初高中衔接。

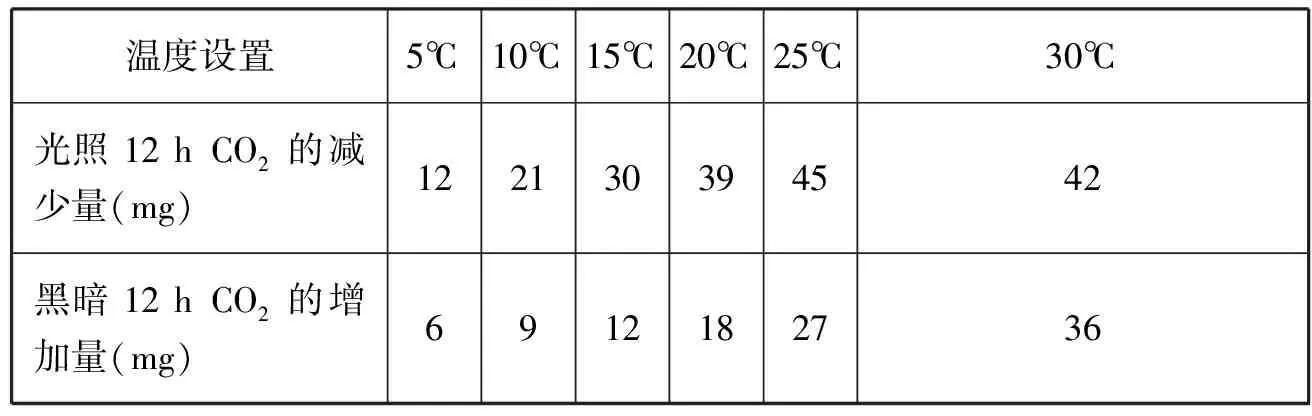

例3 (第25题)为研究温度对某植物光合作用和呼吸作用的影响,研究小组设置6个不同温度,在密闭环境中进行实验。先持续光照12 h后,测得光照下密闭环境中: 二氧化碳(CO2)的减少量;然后黑暗处理12 h后,测得黑暗时密闭环境中CO2的增加量,实验结果如下表。下列对实验的分析,正确的是(D)

温度设置5℃10℃15℃20℃25℃30℃光照12h CO2的减少量(mg)122130394542黑暗12h CO2的增加量(mg)6912182736

A. 光照12 h后,25℃组植物光合作用共消耗45 mgCO2

B. 光照12 h后,30℃组植物积累有机物最多

C. 24 h后,10℃组密闭环境中CO2减少30 mg

D. 24 h后,20℃组植物积累有机物最多

评析: 本题考查初中生物学主题四“绿色植物的光合作用和呼吸作用”,以高中生物学必修1中光合作用与呼吸作用常考的题目为命题素材进行改造,要求考生深刻理解光合作用和呼吸作用的原理及实质。从能力的角度分析,本题主要考查理解能力、信息处理能力和实验探究能力。

教学建议: 初高中衔接试题一般作为中考的压轴题,难度较大。初中教师应该给予高度重视,充分研究初高中教材、课程标准及考试说明,归纳整理出初高中衔接的知识点,如生态系统、光合作用、呼吸作用、孟德尔的遗传规律、生命活动的调节等,发现命题的着力点和落脚点,并精心挑选一些初高中衔接试题,对学生进行解题训练,加强方法指导。

4 从合适的科研论文中选择情境

科研论文具有表达严谨、数据翔实、论据充分、图文并茂等特点,全国高考试题中引用科研论文做情境已经多年[3]。2018年福建省中考实验探究题也采用这样的方法。节选科研论文中的部分信息,并简化为试题的表达,提炼出规范、严谨的试题情境,而后精心设计问题。此类试题图文并茂,突出考查学生图文转换能力和科学探究能力。

例4 (第34题)泡菜的制作工艺是我国悠久的食文化遗产之一。制作泡菜过程中,应控制亚硝酸盐在一定浓度范围内,以免对人体产生危害。

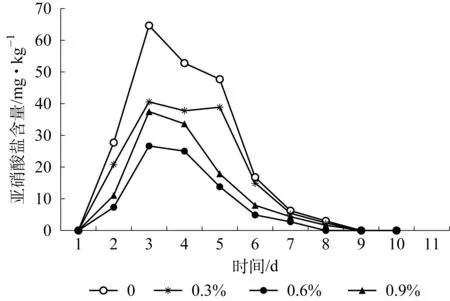

兴趣小组研究不同浓度食醋对泡白菜中亚硝酸盐含量的影响,具体做法是: 称取等量白菜4份,每份均加入等量7%盐水、鲜姜和辣椒,再加入食醋,调节料液的食醋浓度分别为0、0.3%、0.6%、0.9%.重复做3次。从泡菜制作第1 d开始,每天测定其亚硝酸盐含量,测定10 d,结果如图。

(1) 制作泡菜所利用的细菌是乳酸杆菌(乳酸菌)。

(2) 设置食醋浓度为0的组,目的是设置对照;实验中添加的材料需取等量,目的是控制无关变量。

(3) 分析曲线,随泡制时间增加,亚硝酸盐含量变化趋势均表现为先上升后下降,并在第3d均达到最大值。

(4) 分析比较四条曲线亚硝酸盐含量的最大值,不同浓度食醋对泡白菜亚硝酸盐含量的影响是食醋能抑制泡白菜亚硝酸盐的产生;三组食浓度中,0.6%抑制作用最强,食醋浓度过高或过低抑制作用均下降。

(5) 结合本实验,对家庭自制泡白菜提出一条建议:制作泡白菜时可适当加醋。

评析: 本题以科研论文[4]为命题素材。节选其中的一个实验提炼出问题情境“兴趣小组研究不同浓度食醋对泡白菜中亚硝酸盐含量的影响”,以坐标曲线图为信息载体,围绕图文信息精心设计5个环环相扣、梯度分明的问题。(1)题考查生物学技术主题知识,涉及考查考生识记微生物的发酵在食品发酵中的作用;(2)题考查考生设置对照实验、控制无关变量的实验探究技能;(3)题考查考生解读曲线图的能力,要求学生理解曲线的走势,关注曲线特殊点(峰值)的意义;(4)题赋分2分,考查考生的分析、比较、判断等科学思维能力以及语言表达能力。要求考生在读懂曲线图的基础上得出实验结论并能清晰准确地描述;本题采用SOLO分类评价提高了试题的区分度,能有效地测量考生的实验探究水平和思维层次,体现了试题的选拔功能。(5)考查考生理论联系实际的能力,引导考生运用所学的生物学知识分析和解决某些生活、生产或社会实际问题,提高学生的生物科学素养。