纪行赋中的道里信息*

——以沈炯《归魂赋》为例

2019-03-22于溯

于 溯

一、纪行赋的三种类型及其研究价值

“纪行”是《文选》为赋设置的子类之一。所谓纪行,顾名思义,就是记录旅程及沿途见闻。典型的纪行赋,即如《文选》收录的班彪《北征赋》、班昭《东征赋》和潘岳《西征赋》,既以远行为主题,亦以远行(“征”)标目*萧统编:《宋尤袤刻本文选》卷9、卷10,第三册,北京:国家图书馆出版社,2017年,第78—156页。。除此之外,先唐赋中还有两个主题常涉及行旅:一是军事主题,如傅毅《大将军西征赋》、徐幹《西征赋》、陆云《南征赋》;一是归/怀归主题,如刘歆《遂初赋》、庾信《哀江南赋》。归/怀归主题赋在性质上其实与典型纪行赋十分相近;在写法上,二者也或多或少都受到《哀郢》和《涉江》的影响*黄侃《文选评点》(重辑本)之《北征赋》条:“此体上本《九章》,虽庾信《哀江南》、颜介《观我生》、江总《修心》,皆其支与流裔也。”又《西征赋》条:“何焯云子山《哀江南赋》体源于此……侃云,皆自《遂初》出,彼又本《九章》。”北京:中华书局,2006年,第93、96页。,只不过一个是写去,一个是写归(或思归)。至于军事主题赋,虽然从题目上看与典型纪行赋几无分别,但它本质上是一种军宣文学,不属于私人写作,因此反而是另一种风味*按王楙《野客丛书》卷19“征有二义”条:“征有二义:有征行、有征伐。文字中有以‘东征’、‘西征’为名者,不可不审。如曹植《东征赋》,崔骃、徐幹《西征赋》,班固、傅毅《北征颂》,此皆述征伐之征,非征行之谓也。如袁宏、班昭《东征赋》,潘安仁《西征赋》,张缵《南征赋》,班彪《北征赋》,此正述征行之征,非征伐之征也。”(北京:中华书局,1987年,第212—213页。)说甚谛。述征伐之赋,远源在《大雅·常武》《江汉》及《小雅·六月》等篇,关于这类作品更进一步的信息,请参拙文《宣传:中古文学的另一个开端》,“中国《文选》学研究会第十三届年会”会议论文,北京,2018年8月。。

这三类作品,由于主题不同、情志各异,所述行旅颇有详略差别,但基本都以行程顺序为行文顺序,依靠明确的出发地、途经地和目的地推展与收束全篇,因此都可以视为广义的纪行赋。本文使用的纪行赋这一概念,就是取此广义而言[注]广义的纪行赋也被称为行旅赋。《艺文类聚》卷27谢灵运《归途赋》:“昔文章之士,多作行旅赋。或欣在观国,或怵在斥徒,或述职邦邑,或羁役戎阵。”见欧阳询:《宋本艺文类聚》,上海:上海古籍出版社,2013年,第764页。后文引用此文均据此本,不再另行出注。不过,考虑到《文选》的经典性和影响力,本文仍使用纪行赋这一称谓。。

纪行赋是一种纪实性很强的文献,这从两个现象可以看出来:一是它们常被史籍引述,成为作者传记的一个部分。比如臧荣绪《晋书》提到“岳为长安令,作《西征赋》,述行历,论所经人物山水也”[注]萧统编:《文选》卷10《西征赋》李善注引,《宋尤袤刻本文选》第三册,第95页。。又袁宏《北征赋》见引于《续晋阳秋》[注]见《世说新语·文学》“桓宣武命袁彦伯作《北征赋》”条刘孝标注。余嘉锡笺疏:《世说新语笺疏》,北京:中华书局,2007年,第320页。,谢灵运《撰征赋》见引于《宋书》[注]沈约:《宋书》卷67《谢灵运传》,北京:中华书局,1974年,第1743页。,颜之推《观我生赋》见引于《北齐书》[注]李百药:《北齐书》卷45《颜之推传》,北京:中华书局,1972年,第618页。,《哀江南赋》见引于《周书》[注]令狐德棻等:《周书》卷41《庾信传》,北京:中华书局,1971年,第734页。,并皆其例。史传与选集不同,抄录或介绍作品并不以艺术水平为第一标准,这些作品可以为相关史事提供补充或参考,才是它们被史家看重的根本原因。二是纪行赋出现了本事自注。诗赋注一般有典故训诂注和本事注两种类型,作者自下本事注,意在让读者了解作品限于表达形式不能详尽道出的细节。比如《观我生赋》讲到入魏时“策驽蹇以入关”,自注云“官疲驴瘦马”;讲到奔齐时“昏扬舲于分陕,曙结缆于河阴”,自注云“水路七百里一夜而至”[注]李百药:《北齐书·颜之推传》,第623页。关于赋自注的源流,请参钱鍾书:《管锥编》第四册,北京:三联书店,2007年,第2403、2015—2016页。。这样处处征实,已近乎著史的心态了,所以纪实性并不只是读者的阅读感受,它其实是作者自己的创作定位[注]康达维(David R. Knechtges)通过分析具体作品,也指出“行程见闻的述录是真实而非虚构的”是西汉末以后纪行赋的特点,见“Poetic Travelogue in the Han Fu”,《“中央”研究院第二届国际汉学会议论文集·文学组》,台北:台北“中研院”,1989年,第142页。。

作为一种纪实性的行旅书写,纪行赋天然地成为历史地理研究材料。赋文既沿空间展开,一篇纪行赋就是一条具体的交通线路,这条线路上不仅有山形水文、州县郡国,还镶嵌着邮传亭驿、桥栈关津、田畴古迹,就连路况险易、城池兴衰等即时状态,亦在在可见。纪行赋又多喜就途经地的本地典故发挥议论,也就是说,它还提供多重时间维度中的地理信息。以上这些特点,使纪行赋与纯粹的“地理类”文献相比,别具一种史料价值。

古人很早就有利用纪行赋进行地理研究的意识,《水经注》引据了班昭《东征赋》、刘歆《遂初赋》、繁钦《避地赋》、曹丕《述游赋》、崔琰《述初赋》、应玚《西征赋》、卢谌《征艰赋》、袁宏《北征赋》、傅远《述游赋》、潘岳《西征赋》、陆机《行思赋》等诸多作品,涵盖了纪行赋的所有类型[注]见陈桥驿:《水经注·文献录》,收《水经注研究二集》,太原:山西人民出版社,1987年,第472—480页。。像《水经注》这样在规定的研究主题和研究框架下,杂取赋中信息以为证的用赋方式,在后代地理著作中也常能见到。不过对具体的一篇纪行赋而言,这种研究方式不可能完全提取出它所包含的地理信息,尤其赋沿行旅顺序展开的特质,并未得到充分利用。因此,清理汇集历代纪行赋并对其中的地理信息作出准确注释,复原这些作者的行旅路线与沿途所见,虽然是一种基础的文献整理工作,但无论对于进一步的历史地理研究还是文学研究而言,都有重要的意义和价值。本文的写作目的,就在提示纪行赋的历史地理研究价值,希望引起更多同仁的复原兴趣,将历史地理研究的基础文献工作再推进一步。

二、沈炯和《归魂赋》

在文学史上,梁陈之际的沈炯是位名气不大的作家,他的作品《归魂赋》也是因为被陈寅恪先生认定为庾信创作《哀江南赋》动因,才多少受到些关注[注]陈寅恪:《读哀江南赋》,《金明馆丛稿初编》,上海:上海古籍出版社,1980 年,第209页。。《归魂赋》和《哀江南赋》确实有同题性质,这个主题还应该包括颜之推的《观我生赋》。三赋都从554年江陵萧绎政权覆灭的大背景展开,记录了三位作者各自去国远行的经历,有庾信、颜之推的作品为参照,可以帮助我们更清楚地把握沈赋的特点及其研究价值。

沈炯其人在《陈书》《南史》中有简短传记,他出身吴兴沈氏,史载其妻姓虞,可能就是会稽虞氏[注]姚思廉:《陈书》卷19《沈炯传》,北京:中华书局,1972年,第253页。。侯景之乱前,庾信已经官位显达,颜之推还是个少年,沈炯年过半百,其时不过是吴令。这样一个地道的南方土著,暮年忽遇时代大变局,乃有北上西行,跋涉2 000余公里,周历长安而返的经历。对沈炯本人来说,这当然是难以忘怀的记忆,也是值得细细记述的壮举,《归魂赋》就是他对这次漫长行旅的记录。

和《哀江南赋》《观我生赋》相比,沈炯的记录有几个不同之处:一是沈炯在纪行上下的笔墨最多。他的纪行分为三段,去程从江陵被虏开始,严格按照典型纪行赋一地一书的方式,一直推进到长安。在长安时期周游关中,多列风物。回程由长安到建康,虽然略写,但也给出了主要地标。因此他给我们留下了两条清晰的交通路线,这两条路线还处于多个政权和军事势力割据交攻的历史境况,因此十分可贵。二是沈赋的情绪克制,用笔平实。除了文风或即如此外,这也和他的创作心境有关。沈炯虽然是和颜之推一起被俘虏到长安的,但他很快就获准回国,《归魂赋》作于回建康后,因此笔调和终生未归的颜、庾就很不一样;而且,沈炯是取得西魏官方许可离境的,这个经历和非法出逃历尽艰辛的颜之推也不一样,所以相对而言,他能从容纪行,虽有兴亡之叹、身世之感但仍于道里风物中出之,这个写法和庾、颜也是不同的。三是《归魂赋》面向南朝读者而作,所以沈炯下笔的重点也与庾、颜不一样,介绍由江陵到长安的行程和长安风物的篇幅很大,回程反而写得极简略,名曰《归魂》而着墨实不在归。侯景陷台城的时候,宗室萧韶逃到江陵,江陵人士都跑到他那里打听都中消息,萧韶受不了反复叙述,就写了部《太清纪》给大家看[注]李延寿:《南史》卷51《萧韶传》,北京:中华书局,1975年,第1270页。,沈炯的《归魂赋》,其实也有类似性质。介绍见闻的意图进一步削弱了沈赋的抒情性,使得它不如《观我生赋》动人,更不要说《哀江南赋》了,但要追踪地理信息,这反而是更优质的史料。

作为一篇未被郦注利用过的“后《水经注》时代”作品,《归魂赋》旅程极长,纪行特详,又无自注,它所蕴藏的未开发信息尚多,故本文取之以为案例。目前可见最早收录沈赋的文献是《艺文类聚》且在“灵异部·魂魄”和“人部·行旅”下分录了一详一简两个版本[注]见欧阳询:《宋本艺文类聚》卷27,题“陈沈炯《魂归赋》”;卷79,题“梁沈炯《归魂赋》”,第768、2036页。。简本没有溢出详本的字句,而详本有赋序、正文首尾俱全、结构完整,至少从面貌看,是一个比较完整的文本形态。下面的分析就以详本为工作底本,二本有异文者随文注出。

三、《归魂赋》去程考

沈炯的行程始于梁元帝承圣三年(554)年底,这一年江陵沦陷,他作为俘虏被遣往西魏长安。从江汉平原到关中平原,历来的常规路线都是通过南襄隘道进入南阳盆地,再经商山路过武关、蓝田而至长安。不过,这条秦楚交通线虽然古已有之,在南北朝史料中却现身不多,因为凡是能利用到这条路线的,或是来自关中政权的南下攻势,或是关中与南方政权的往来聘使,这两种情况显然都不会频繁发生[注]据蔡宗宪《南北朝交聘使节行进路线考》,这一时期记载从建康到长安使节路线的史料仅有三条。《中国历史地理论丛》,2005年第4期。。但这条交通线因侯景之乱一度繁忙起来,起初是萧绎政权由此路与西魏通使,庾信就是因此入北;然后是于谨由此路南下灭萧绎;最后就是沈炯、颜之推以及大批梁俘虏,复循此路入秦。《归魂赋》这样描绘出发的情形:

彼孟冬之云季,惣官司而就绁。讬马首之西暮,随槛车而回辙。履峨峨之曾水[层冰],面飗飗之岩雪(简本作严霜)。去莫敖之所缢,过临江(简本作川)之轴折(简本作折轴)。矧今古之悲凉,并攒心而沾袂。渡狭石之敧危,跨清津之幽咽。鸟(简本作雁)虚弓而自陨,猿号(简本作叫)子而腹(简本作肠)裂。【地点1 江陵】

这个不幸的远行不仅发生在岁末,而且似乎始于傍晚,“讬马首之西暮”盖用赵至《与嵇蕃书》“鸡鸣戒旦,则飘尔晨征;日薄西山,则马首靡讬”典[注]房玄龄等:《晋书》卷92《赵至传》,北京:中华书局,1974年,第2378页。。出发地江陵是通过两个本地典故点出的:“莫敖之所缢”,即楚莫敖屈瑕战败缢死此地[注]见《左传·桓公十三年》,《十三经注疏》本,台北:艺文印书馆,2013年,第125页。。;“临江之轴折”是栗太子刘荣事,荣为临江王,以罪征还,出江陵北门,蹬车而轴折,江陵父老流涕窃言曰:“吾王不反矣!”荣后果自杀,葬蓝田,“燕数万衔土置冢上,百姓怜之”[注]见司马迁:《史记·五宗世家》,北京:中华书局,1982年,第2094—2095页。。这两个典故除了地标作用外,显然也都在暗指梁元帝之死。

按照《梁书·元帝纪》《南史》和《通鉴》给出的时间线,魏军十一月丁亥(五日)至江陵,辛亥(二十九日)陷城,十二月辛未(十九日)杀元帝。处理俘虏问题,即“乃选百姓男女数万口,分为奴婢,驱入长安”发生在元帝死后[注]姚思廉:《梁书》卷5《元帝纪》,北京:中华书局,1973年,第135页;司马光:《资治通鉴》卷165,北京:中华书局,1956年,第5123页。。沈赋尽管是回顾性书写,“去莫敖之所缢,过临江之轴折”的措辞,也像是离开江陵时业已得知元帝凶信。也就是说,俘虏出发的时间很可能在十二月末,至早不能早于十一月末。这就让“彼孟冬之云季”这个时间点比较费解。由于这句话不见于简本,无可校勘,兹姑存疑。

这段的最后一句说“鸟虚弓而自陨,猿号子而腹裂”,猿鸟为对在六朝诗赋中本也常见,比如庾肩吾的“腾猨疑矫箭,惊雁避虚弓”(《九日侍宴乐游苑应令诗》),庾信的“雁失群而行断,猿求林而路绝”(《三月三日华林园马射赋》)。但沈赋的猿鸟里都塞进了典故。据《战国策·楚策四》,春申君要以临武君为将攻秦,有人就打了个比方,说曾有神射手引弓虚发,鸟应声落地,其实是射手观察到那鸟飞得慢且鸣悲不已,知其受伤失群,被弦音一惊,骤然高举,必然伤裂而死,而临武君就好比那只心惊伤鸟,料难胜秦。鲍照《代东门行》“伤禽恶弦惊,倦客恶离声”即用此典,而沈炯以楚臣而入秦,使事可谓贴切胜鲍。“猿号子而腹裂”用桓温事[注]《世说新语·黜免》:“桓公入蜀,至三峡中,部伍中有得猿子者。其母缘岸哀号,行百余里不去,遂跳上船,至便即绝。破视其腹中,肠皆寸寸断。公闻之怒,命黜其人。”见余嘉锡:《世说新语笺疏》,第1014页。,这批俘虏大概有挈妇将雏者(沈炯自己也带了一妾一子),因以为喻[注]一个可参考的信息是,据《法苑珠林》记载:“梁江陵陷时,有关内人梁元晖俘获一士大夫,姓刘……先此人先遭侯景乱,丧失家口,唯余小男,年始数岁,躬自担抱,又着连枷,值雪涂不能前进。元晖逼令弃去,刘君爱惜,以死为请。遂强夺取,掷之雪中,杖拍交下,驱蹙使去。刘乃步步回首,号叫断绝。”沈炯赋中的“猿号子而腹裂”,颇可能即指此事。周叔迦、苏晋仁校注:《法苑珠林校注》卷91,北京:中华书局,2003年,第2652页。。总之,时间、地点、心境,都是通过恰当的典故交代的。这个始于岁暮、以入声起调的悲凉之旅,就此开始[注]本段文字丰简本在韵脚有异文(雪/霜;折/轴),根据全段押韵情况,可知两处简本皆误。据此,我认为简本的校勘价值并不高。。

江陵向北,下一站是襄阳。《南齐书·州郡志》谓“江陵去襄阳步道五百,势同唇齿,无襄阳则江陵受敌,不立故也”[注]萧子显:《南齐书》卷15《州郡志下》,第273页。。此时襄阳既已被西魏控制,《归魂赋》继续写道:

历沔(简本作江)汉之逶迤,及楚(简本作樊)郡之参差。望隆中之大宅,映岘首之沉碑。既缧然而就鞅,非造次之能窥。至若高祖武皇帝之基天下也,岐周景亳之地,龟图雀书之秘。醒醉之歌殊绝,让畔之田鳞次。余既长于克民,觉何从而掩泗。【地点2 襄阳】

隆中宅、岘首碑,都是襄阳名胜,以主死臣辱,而面对两处名胜的主人诸葛亮和羊祜,当做何想耶?这两个典,下得极有力度。“至若”以下换韵,前是古后是今,前是名臣后是圣主。萧衍当年正是以襄阳为根据地,依靠荆襄军阀,挥师东下成就帝业的。襄阳之于萧衍,正如景亳之于商汤、岐周之于周文,是本朝的革命圣地。这个时候来到圣地,感慨岂能不深。值得注意的是“醒醉之歌”[注]《尚书大传》:“夏人饮酒,醉者持不醉者,不醉者持醉者,相和而歌曰:‘盍归于亳?盍归于亳?亳亦大矣。’”见皮锡瑞:《尚书大传疏证》卷3,北京:中华书局,2015年,第125页。,551年沈炯为王僧辩代笔的给萧绎的劝进表里有“虽醉醒相扶,同归景亳”一句[注]姚思廉:《梁书》卷5,第119页。,用了同一典故,这大概是他此刻“殊绝”之感的触因。

襄阳沿淯水北上,就是南阳。赋云:

洧[淯]水兮深且青,宛水兮澄复明。昔南阳之穰县,今百雉之都城。我太宗之威武,遏宛洧而陈兵。百万之虏,俄成鱼鳖;千仞之阜,倏似沧瀛。虽德刑成于赦服,故蛮狄震乎雄名。【地点3 南阳】

“我太宗之威武”云云,是指普通六年(525)曹景宗北伐。当时萧纲“在襄阳拜表北伐,遣长史柳津、司马董当门、壮武将军杜怀宝、振远将军曹义宗等众军进讨,克平南阳、新野等郡。魏南荆州刺史李志据安昌城降,拓地千余里”[注]姚思廉:《梁书》卷4《简文帝纪》,第109页。。穰县(今河南邓州)南北朝皆属新野,不属南阳,南阳之穰县云云,盖是用汉时旧称。魏在穰置荆州,此虽是南北东西反复争夺之地,如今不仅不凋残,还建设成了“百雉之都城”,这个信息,也是地理志读不到的。

在进入西魏腹地之前,沈炯选了江陵、襄阳、南阳三个点来写,又分别牵出元、简文、武三帝,于是走完了曾经属于梁的城邑,也回顾完了梁的历史,这很能见出章法设计的用心。梁的时空就此结束,下面进入秦岭的一段路,赋文基本是景色白描,语调也轻快些(文略不引)。出了商山路,就进入关中平原了。赋云:

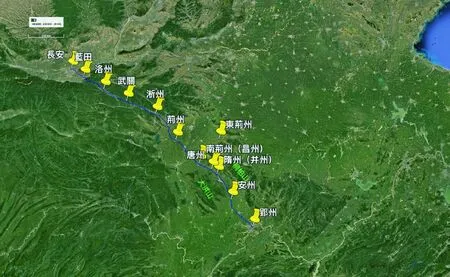

去青泥而逾白鹿,越渥[滻]水而到青门。长卿之赋可想,邵平之迹不存。咄嗟骊山之阜,惆怅灞陵之园。文恭俭而无隟,羸[嬴]发掘其何言。访轵道之长组,拾蓝田之璵璠。无故老之可讯,并膴膴之空原。【地点4 关中】

这一节是俘虏之路的终点,所取旧事,皆大有兴亡之感:长卿赋[注]指《上林赋》。上林地甚广,其东限,长卿赋云“终始灞浐”,正是沈炯所经。和邵平迹[注]秦东陵侯邵平以国亡,种瓜长安城东,阮籍《咏怀》所谓“昔闻东陵瓜,近在青门外”也。沈炯从青门入城,即用东门典,亦极切。是一组兴亡,“文恭俭”和“嬴发掘”是一组兴亡[注]汉文治霸陵极俭,见《史记·孝文本纪》。“始皇冢在骊山……其山阴多黄金,其阳多美玉,谓蓝田是也,故贪而葬焉。”见《太平御览》五百六十引《皇览·冢墓记》。后文“拾蓝田之璵璠”亦与此呼应。按沈炯从蓝田沿灞水到长安,骊山与霸陵正在沿途东西两侧。李昉等:《太平御览》,北京:中华书局,1960年,第2531页。,“轵道长组”和“蓝田璵璠”又是一组兴亡[注]汉元年十月,沛公兵遂先诸侯至霸上,秦王子婴素车白马,系颈以组,封皇帝玺符节,降轵道旁。见司马迁《史记·高祖本纪》,北京:中华书局,1963年,第362页。。从江陵至此,全程约720公里,路线略如(图1)。

四、《归魂赋》返程的地理书写策略

沈炯在长安期间行动比较自由[注]按照沈炯本传的说法,沈入魏后得到极高礼遇,授仪同三司。沈炯既最终被放归,显然不是重要角色,本传的说法或有夸饰,但他到长安后确实很快摆脱了俘虏身份。见姚思廉:《陈书》卷19《沈炯传》,第254页。,他因此游览了不少地方,包括南边的终南山,北边的九嵕山、甘泉宫,西边的五将山和郿坞等,俱见赋文(文略不引)。到555年秋天,他得到回国许可,仍从武关返程。赋中说:“解龙骖而见送,走邮驿于亭传。出向来之大道,反初入之山川。”这也是关于商山路驿传较早的记载。

沈炯的返程写得极其简略,事实上就只有一句话:

其所涉也:州则二雍三荆,昌欢江并,唐安浙[淅]洛,巴郢云平;其水则淮江汉洧,隋浩汙澧,潦浐潏河,泾渭相乱。

来程写城邑,去路写州、水;来已详,去从略,这也是合理的章法安排。但是这简单两句话里给出的地理信息却很让人迷惑,因为有些水名、州名不知何在(比如浩水,欢州,汙水),还有些似乎不可能经过(如巴州,并州,淮水,洧水)。

图1 《归魂赋》去程路线,图片来自Google earth

可以确定的是,关中的二雍(魏之雍州治长安,北雍州治华原,东雍州治郑。从沈炯在关中的行迹看,此二雍应指雍、北雍)、商山道上的淅州、洛州(上洛),还有作为返程出发地水文地标的长安八川之渭、泾、涝(潦)、浐、潏,都是沈炯进入南阳盆地之前所经地。又魏在穰城(今河南邓州)置荆州、在比阳(今河南泌阳)置东荆州、在安昌(今河南枣阳)置南荆州(南荆州魏废帝三年春改昌州,沈炯提到的昌州当即此),三荆之地实即南阳盆地。再往南可确定所在者则有魏之唐州(治下溠,今湖北随州唐县镇)、安州(治安陆,今湖北安陆),梁之郢州(治夏口,今湖北武汉)。有这几个地标,就能看出沈炯是走大洪山东麓,直下郢州。正因为沈炯是由枣随通道南返,所以会经过随水[注]《水经注·涢水》:“随水出随郡永阳县东石龙山,西北流,南回迳永阳县西,历横尾山,即《禹贡》之陪尾山也。随水又西南至安陆县故城西,入于涢,故郧城也。”陈桥驿校证:《水经注校证》,北京:中华书局,2007年,第735页。。

从长安到郢州,沈炯走的这条路是最优化的选择(即今天的312国道);在当时的局势下,这其实也是唯一的选择(见图2)。而颜之推正是由于非法离境,无法出武关,才冒险选择黄河漂流,试图取道北齐回南的。

确定了这条返程路线,我们就可以进而推测几个未详地点。

一是并州。据《周书·文帝纪》,西魏废帝三年(554)正月改置州县,除了上文提到的南荆州改为昌州外,又有并州改为随州[注]令狐德棻等:《周书》卷2,北京:中华书局,1971年,第34页。又魏徵等:《隋书·地理志下·汉东郡》:“西魏置并州,后改曰随州。”北京:中华书局,1973年,第892页。。也就是说,所谓的并州就是随州(治随,今湖北随州市),这正是沈炯过唐州后的下一站。

图2 《归魂赋》返程长安—郢州段路线,图片来自Google earth

二是巴州。阆中之巴州非复梁有,而梁元帝以巴陵所置之巴州,此刻正处于王琳在与后梁争夺之际,这两地均非沈炯所经行。西魏攻江陵时,北齐亦以救梁名义南来,卒得郢州,旋以城在江外难守,仍割以还梁[注]司马光等:《资治通鉴》卷166,第19页。。但齐据郢州时,曾在西阳置一巴州(今湖北黄冈),《隋书·地理志》黄冈县下云:“后齐置巴州,陈废。后周置,曰弋州,统西阳、弋阳、边城三郡。开皇初州郡并废。”[注]魏徵等:《隋书·地理志下·永安郡》,第893页。王仲荦《北周地理志》据《陈书·宣帝纪》“太建五年北讨。秋七月,西阳太守周炅克巴州城”和《陈书·周炅传》“太建五年,随吴明彻北讨,进攻巴州,克之”两条史料,认为按巴州陈实未废[注]见王仲荦:《北周地理志·淮南·巴州》,北京:中华书局,1980年,第523页。。如果巴州的建制仍被南朝保留,则沈炯所过巴州当指此。西阳郡在南朝本曾属于郢州[注]据沈约:《宋书·州郡志》,西阳郡宋孝武孝建元年度郢州,明帝泰始五年又度豫,后又还郢。北京:中华书局,1974年,第1127页。,巴郢相接,故可连称“云平”。

三是淮水和澧水。沈炯从南阳盆地进入江汉平原,是沿桐柏山南下,澧、淮同源,均出桐柏,淮水东流而澧水西流[注]见《水经注》卷29比水注,陈桥驿校证:《水经注校证》,第692页。。沈赋提到淮水,大概就是因为路过淮源。

四是洧水和汙水。这两处当是有误字。洧当作淯,形近而讹。淯水今名白河,经南阳流向襄阳,是沈炯所必经,而洧水则远在豫东平原,与赋文无关;且洧、澧叶韵(脂、齐通押),而此文隔句押韵,二字不当相叶,亦可证洧是误字。汙当做汅或沔,也是形近而讹。沈炯沔、汉并举,亦如三荆与昌州并举,不过是实足字数而已。

沈炯赋中兼出南北地名,这是当时的客观形势造成的。但他也主动利用了南北州郡设置都有调整的时机,不仅南北地名兼出,而且新旧地名同用,一地两书,造成途经地很多的视觉效果。所以北魏末年以来州郡设置的繁乱,加上沈炯本人的有意逞多,导致这段归程文字十分难解。赋中提到的欢州仍无可考知,兹姑存疑。

郢州到建康的路段,赋中只提到了江州和长江,但据此也可确定他是沿江东下了。《归魂赋》略于返程,所幸《艺文类聚》卷34还收录了沈炯两首诗,一题为《望郢州城》,一题为《长安还至方山怆然自伤》,显然也是此次归途所作,适可与《归魂赋》互参。前诗云:

魂兮何处反,非死复非仙。坐柯如昨日,石合未淹年。历阳顿成浦,东海果为田。空忆扶风咏,谁见岘山传。世变才良改,时移民物迁。悲哉孙骠骑,悠悠哭彼天。

诗中用典,有关于头年所过之地的[注]与岘山俱传,仍用羊祜事。,有关于当下之武昌的[注]孙骠骑,指孙权。孙吴初都武昌,其地因有“孙权故城”故址,参谢脁《和伏武昌登孙权故城》。,也有关于下一程将过之地的[注]《淮南子·俶真》:“夫历阳之都,一夕反而为湖,勇力圣知与罢怯不肖者同命。”详见高注。历阳,治今安徽和县。此典喻侯景乱后下游巨变也。何宁:《淮南子集释》,北京:中华书局,1998年,第160页。,而首句亦用归魂。诗云“石合未淹年”,则到郢州仍在梁绍泰元年。后诗云:

秦军坑赵卒,遂有一人生。虽还旧乡里,危心曾未平。淮源比桐柏,方山似削成。犹疑屯虏骑,尚畏值胡兵。空村余拱木,废邑有颓城。旧识莫不尽,新知皆异名。百年三万日,处处此伤情。[注]欧阳询:《宋本艺文类聚》,第926—927页。

此诗可证沈炯确曾路经桐柏、淮源,及见秦淮与方山,不免取以为比。

沈炯经方山回到建康,说明登陆点在历阳对岸的当涂(今属安徽马鞍山市)一带。方山向北,就是朱雀航。梁敬帝绍泰二年(556),沈炯走完了2 000多公里的归魂路,回到建康(见图3)。

图3 《归魂赋》返程路线,图片来自Google earth

沈炯途经的江汉平原和南阳盆地,不仅是多种势力交错争夺地带,也是多民族杂居区[注]《归魂赋》也提到了一路所见异族:“蛮蜒之与荆吴,玄狄之与羌胡,言语之所不通,嗜欲之所不同。”,形势十分复杂。尤其是大洪山东麓至郢州的路线,东有高齐,西有西魏、萧詧,南有王琳,其时是否通畅,倘无《归魂赋》,几无可知。

五、余 论

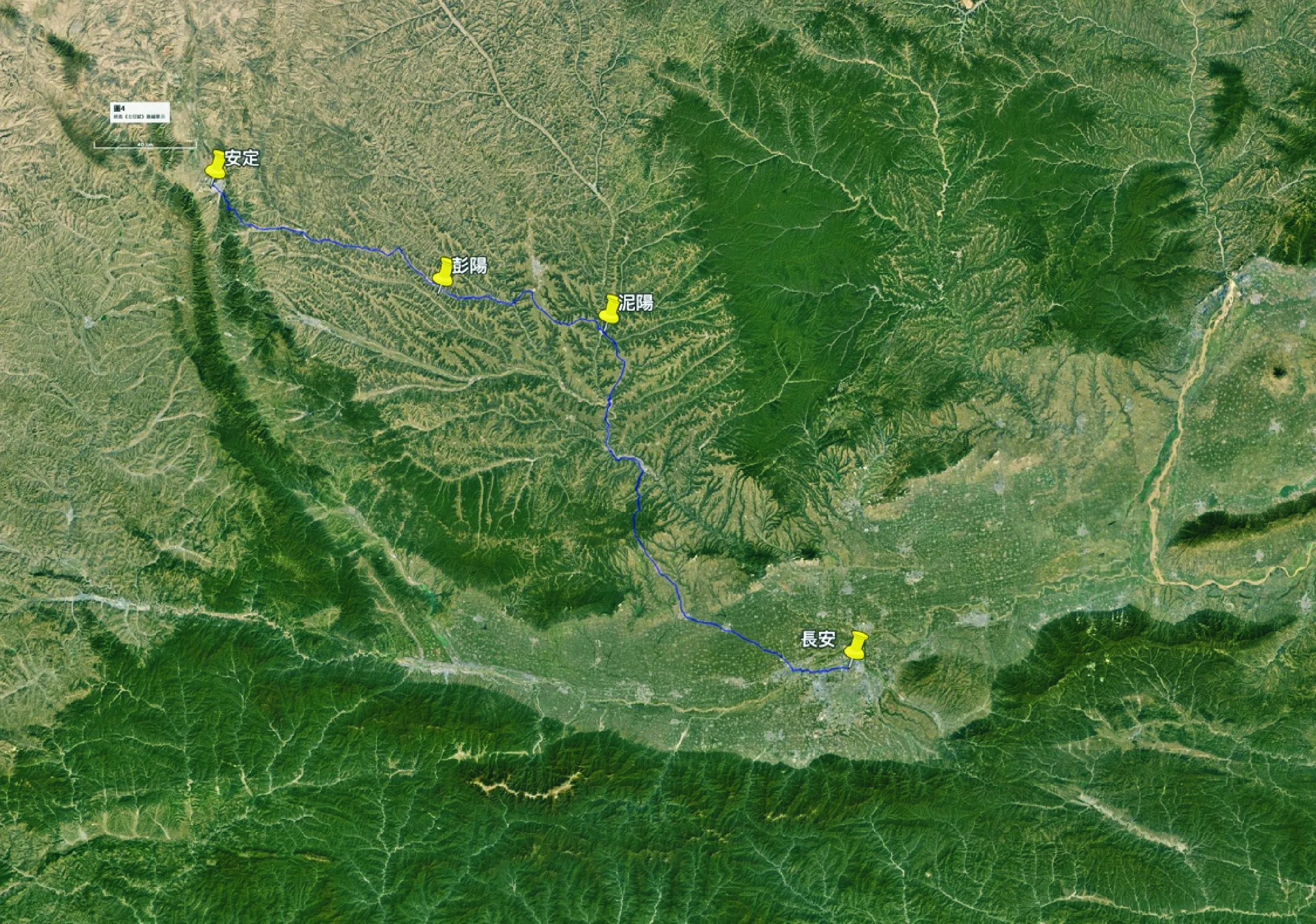

南北朝后期从江陵到长安、从长安经郢州回建康的两条交通线,六朝正史地书没有直接和完整的记载,后世交通史著作中也未见涉及,因此本文对其中的道里信息做了简单考述。如前所论,每一篇纪行赋都是一条具体的交通线(《归魂赋》是两条),这些路线有的并不常见于史籍,比如班彪《北征赋》记载的汉人从长安经泥阳、彭阳而至安定的路线(见图4);那些常见路线中,也时有某地不详所在,比如《归魂赋》中的欢州,《哀江南赋》中的华阳[注]庾信由江陵赴长安,自称是“华阳奔命”。这里的华阳,倪璠《庾子山集注》谓即江陵,说甚无据。《山海经·中山经》和《水经注·河水》都提到了“阳华之山”,后者给出了一个模糊的位置:“洛水自上洛县东北,于拒阳城西北,分为二水,枝渠东北出,为门水也。门水又东北历阳华之山,即《山海经》所谓‘阳华之山,门水出焉’者也。”这座“阳华之山”,胡三省认为就是秦宣太后弟华阳君芈戎封地所在。《读史方舆纪要》《禹贡锥指》皆谓阳华山在洛南县东北,当是承胡注而来。李详又指此洛南县之阳华即《哀江南赋》之华阳,说见其《媿生丛录》卷2并《哀江南赋注》。实际上,《水经注》提到的阳华之山是否可定位在洛南县,又是否即是芈戎所封之华阳,诸家并无严密论证。而且,庾信所走的这条商山道在历代文献中极常见,但从未见有人用“阳华”或“华阳”指代此路,即专门描述此道行旅的文献,也没有提及沿途经华阳者。因此,《哀江南赋》中的华阳究竟何指,仍待解决。见倪璠注:《庾子山集注》卷2,北京:中华书局,1980年,第94页。陈桥驿校证:《水经注校证》,第111页;司马光:《资治通鉴》卷3,第3页。顾祖禹:《读史方舆纪要》卷54,北京:中华书局,2005年,第2597页;胡渭:《禹贡锥指》卷9,上海:上海古籍出版社,2006年,第262页;李详:《李审言文集》,南京:江苏古籍出版社,1989年,第327、467页。;有些地点虽于史有迹,但比较罕见,比如潘岳《西征赋》提到的曲沃[注]潘岳《西征赋》记洛阳至长安路线,路经新安、渑池、陕县、曲沃、弘农、湖县而进入关中平原,其中的曲沃,因其前后途径地,可知必非今山西省境内的曲沃,故李善《文选注》引《水经注》为据,指出桃林塞亦有曲沃,当是潘岳所经,甚是。按潘岳虽在此曲沃,却缅怀彼曲沃旧事:“升曲沃而惆怅,惜兆乱而兄替。枝末大而本披,都偶国而祸结。”因此极具迷惑性。尽管如此,《西征赋》也是现存文献中最早明确写到桃林曲沃者,此前《左传》《史记》虽数处提到曲沃而其中或有潘岳所经,但由于史书不能像纪行赋一样给出前后途径地,因此无法确定那些曲沃所在。李善:《宋尤袤刻本文选》卷10,第三册,第114页。。了解一条交通线在某时或某种历史情境下是否在使用中,传统史料通常提供不了太丰富的信息,而作者一路亲历见闻,更非于史籍可得。因此以赋为研究对象,将赋中的地理信息充分发掘出来,贯串起来,才能更彻底地展现纪行赋的学术价值。文学研究者往往比较关注这些作品,但很少会去关注其中的地理问题;或有注释,碰到涉及地理的注释点,既非当行本色,难免出现讹误;更重要的是,因为问题意识不同,文学研究不可能也无须去“榨干”纪行赋中的全部史地信息,这些工作,还期待着专业人士来做。草此小文,引玉云尔。

图4 班彪《北征赋》路线草示,图片来自Google earth

本文初稿曾蒙台湾清华大学朱晓海教授、江苏省社科院历史研究所姚乐副研究员往复讨论,多所指正,特为感谢。