经济新常态下我国储蓄率的变动、影响与对策研究

2019-03-22杜正琦王理政

■杜正琦,王理政

一、引言及文献综述

长期以来,我国一直是全世界储蓄率最高的国家之一。但2010年以来,我国国民总储蓄率不断下滑,由2010年的51.6%下降至2017年的46.4%,且增速下降幅度较大。储蓄率大幅降低对经济结构调整和金融稳定会产生深刻影响,主要体现在:第一,导致投资率的大幅下降,从而对经济结构调整速度提出更高要求。第二,带来债务占GDP比率的大幅提升。若债务和投资未出现相应调整,势必将推高融资成本,增加债务偿还负担,导致金融风险外部脆弱性的增加。因此,从政策层面看,应高度重视储蓄率问题,防止储蓄率下降过快引发的经济金融风险及连锁效应。在此背景下,研究我国储蓄率的变动趋势及其对宏观经济的影响具有一定的现实意义。

目前,国内外学者对储蓄率的研究主要分为两类:一是研究影响储蓄率变动的原因。例如:Lee和Sawada(2010)在研究预防性储蓄和经济增长的关系时,发现当在市场中投资不足以保障家庭受益时,预防性储蓄动机就会加强;牟晓伟(2012)认为经济增长停滞,消费水平并未与收入同步下降,以及人口的快速老龄化降低了储蓄动机,是储蓄率下降的主要原因;王博(2013)认为央行所遵循的货币供给行为的结构参数能够影响居民消费—储蓄决策,进而影响稳态储蓄率。二是储蓄率对宏观经济的影响。例如:Jappelli(2010)从收入对消费的冲击影响中发现储蓄在收入和消费中平衡了两者的关系;樊纲(2013)认为二元经济结构为经济发展提供了较高的储蓄率,可以导致投资扩大与就业增长,但也会引起劳动收入占比下降、消费占比过低等经济结构失衡问题;汪伟(2015)认为,国民储蓄的减少既会导致国内资金供给趋紧,使得部分产业、部分企业的资金链出现断裂,也可能影响经济中的资本增量,进而影响资本存量和经济增长的速度。

目前,对储蓄影响因素的分析偏向于单一的关联性分析,而在储蓄与宏观经济的研究上,通常是研究储蓄、消费、投资与经济增速之间的相互关系。本文的研究方向虽然也属于储蓄与宏观经济之间的研究,但研究背景是当前储蓄率不断下降且近年来下降速度加快的新形势。由于我国的储蓄率水平在世界始终处于较高位置,故而本文首先通过测算我国的最优储蓄率水平来判断当前储蓄率的下降是否不利于经济的发展,然后结合历年储蓄率波动来进一步探究储蓄与投资以及金融风险方面的关系,进而为我国的宏观调控提出相应的建议。

二、储蓄与经济增长关系的理论基础

分析我国储蓄率对宏观经济的影响必须先理清储蓄与经济增长关系,而现有的理论模型主要为哈罗德-多玛模型、索洛-斯旺模型。目前国内已有部分学者采用这两种模型进行储蓄率的相关研究,其中彭志远和范祚军所使用的分析方式具有代表性,并被广泛引用。

1.哈罗德-多玛模型

哈罗德多玛模型的假设是资本与劳动间不能进行替代,经济的产出完全取决于资本,这对我国这种劳动力丰富的国家具有一定现实意义。其基本表达式为:G=s/v。其中,G为经济增长率,s为储蓄率,v为资本产出比率。从中可以看出:一国的经济增长率与该国的储蓄率成正比,与该国的资本一产出比率成反比。另外,模型中的经济增长率并不是实际增长率,这是因为实际经济状况并不满足哈罗德的前提假设,比如储蓄不等于投资或总需求与总供给不一定相等,而是应该使用在充分就业和生产力得到充分利用下的潜在增长率。该模型表明,一定的储蓄率与合意的资本-产出比率决定了有保证的经济增长率,即如果一个国家或地区的储蓄率即资本的积累率能够处于一个较高的水平,那么这个国家或地区的经济就能够实现稳定的增长,从而可以得出储蓄率越高,长期的均衡经济增长速度越快的结论。

因此,若要使用该模型来反推在有保证的经济增长率下的储蓄率水平,就需要在原基本表达式的基础上进行转换,得出:△Y/Y=S×△Y/△K。其中,Y为产出(潜在产出),△Y为产出变化量,△Y/Y为经济增长率,△K为资本存量K的变化量,△Y/△K为每增加一个单位的资本可以增加的产出,及资本的使用效率。经整理,得计算合理储蓄率的最终表达式:S=△K/Y

2.索洛-斯旺模型

索洛增长模型表明的基本含义是:人均资本拥有量的变化率k*取决于人均储蓄率sf(k)和按照既定的资本劳动比配备每一新增长人口所需资本量nk之间的差额。该模型表达式为:sf(k)=k*+nk。该模型摒弃了哈罗德多玛模型中劳动力不能取代资本以及生产中劳动力与资本的比例固定等假设,建立了一种没有固定生产比例的长期增长模型。其将储蓄率假定为外生,每个人的储蓄率是相同的,该模型认为只有在“黄金律”时储蓄率才是最优的。该模型说明:在资本报酬递减的假定下,任何经济体在长期都会趋向于一个稳态,假定其他条件相同,储蓄率的高低将决定其稳态(人均资本与收入)水平高低。经济稳定状态时不但对应着一个特定的资本存量水平,而且也对应着特定的消费、收入及产出水平。那就意味着如果一个国家的稳定状态资本水平较高,那么其稳定状态的产出水平也较高。反之也成立,稳定状态的资本水平低,对应的产出水平也低。因此,一个经济的稳态水平对其经济长期的产出水平具有重要意义。

使用索洛-斯旺模型对最优储蓄率进行测算,可以参考彭志远(2007)的测算方式,通过与柯布道格拉斯生产函数进行联立,使方程变量更加便于计算。假设技术进步为哈罗德中性,则可将柯布道格拉斯函数Y=F(K,AL)转化为集约形式:y=kα;

由(4)式即可得出,在黄金律水平下的储蓄率s=α。

而α在柯布道格拉斯函数中为资本产出弹性,在新古典假设条件下,根据欧拉定理,资本与劳动在产出中的份额分别为α和1-α,故而可以根据资本在产出中的份额来计算资本产出弹性,进而计算最优储蓄率。

三、我国储蓄率的变动趋势及对经济发展的影响

(一)我国储蓄率的波动特征

理论上看,国民储蓄率=国民总储蓄/国民可支配总收入;部门储蓄率=部门储蓄/部门可支配总收入;国民总储蓄=∑部门储蓄;国民可支配总收入=∑部门可支配总收入。相关数据可以从Wind数据库的资金流量表中提取,但分部门数据目前只统计到2015年,故采用其他相近数据进行推算。数据结果如图1所示,一方面,居民部门储蓄占总体储蓄有近一半的份额,故而居民储蓄水平的变化将显著影响我国的总体储蓄水平。另一方面,从储蓄占比看,居民储蓄占比呈现下降趋势,而企业的储蓄占比则有所上升。

将相关数据带入总体及部门储蓄率计算公式可得出我国总体储蓄率和各部门储蓄率的时序数据,如图2所示。从中可以看出,在2000~2017年这段时期,我国国民储蓄率经历了一个先升后降的状态,其中在2010年达到峰值51.37%,之后逐年下降,于2017年降至45.33%。居民储蓄率也于2010年达到峰值42.10%,之后逐年下降至35.37%。政府储蓄率于2010年前呈现较快增长趋势,之后在一个相对稳定的区间内小幅波动。

(二)我国储蓄率水平的定位

1.当前环境下我国最合适的储蓄率水平计算

(1)基于哈罗德-多玛模型的最优储蓄率测算

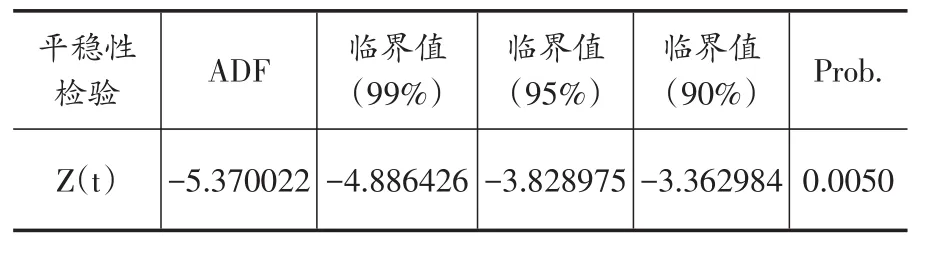

参考郭庆旺(2004)的方法,采用HP滤波法来推算我国2000~2017年的潜在产出水平,由于样本取值为年度数据,故采用OECD(经合组织)的建议,取λ=25。因为HP滤波法建立在数据非平稳下,故首先对样本数据进行ADF检验,结果如表1,发现原序列在一阶差分后平稳,符合HP滤波的前提。

表1 一阶差分后数据平稳性检验结果

因此,对我国2000~2017年的实际GDP数据采用HP滤波法,得到实际产出经滤波后的潜在产出。经整理,潜在产出及相应储蓄率如表2所示。以2014年我国经济进入新常态发展阶段为准,则2014~2017年的最佳储蓄率平均水平为48.57%。

表2 哈罗德多玛模型下的最优储蓄率

(2)基于索洛斯旺模型的最优储蓄率测算

理论上看,需要根据资本在产出中的份额来计算资本产出弹性,进而计算最优储蓄率。相关数据如下表3所示。由于柯布道格拉斯生产函数中并不包含税收因素,但由上表数据显示,税收也是国内生产总值的一个重要组成部分,故而需要将这部分收入分解到劳动和资本两大要素中,才能进行要素产出份额的计算。

表3 资金流量表中相关数据

由欧拉定理可知,产出所得在劳动与资本之间按固定比例进行分配,即Py=P(αy)+P(1-α)y。加入税收因素后商品价格上升,有)y+t。其中,t为实际税收,故得出其中,t/y为税收占GDP的比重(即生产税净额占比),可由此推算,同时由资本实际所得公式可得α=(1+r)×资本实际所得份额,故可推算出α,进而得到最佳储蓄率s,测算结果如表4所示。同样,以2014年我国经济进入新常态发展阶段为准,则2014~2017年的最佳储蓄率平均水平为43.81%。通过以上两种测算方式,我国近期的最佳储蓄率水平在43.81%~48.57%内。

表4 索洛斯旺模型下的最优储蓄率

2.当前实际储蓄率水平的判定

由测算的我国总体居民储蓄率水平与所对应的最佳储蓄率水平,可以得出,我国当前实际储蓄率水平的定位如图3和图4所示。虽然我国的国民储蓄率相对世界其他国家来说,始终处于较高水平,但其在2010年后的波动却基本处于最佳储蓄率水平的区间内,即当前我国的国民储蓄率水平与我国的经济发展形势相适应。此外,从中还可以看出,随着我国经济增速放缓,最佳储蓄水平也有所下降,即储蓄率与经济发展增速之间具有一定的关联性。换句话说,若要保持一定的经济增速,则最佳储蓄率水平也会相对稳定,但按照当前实际储蓄率的变化趋势,其势必会低于最佳储蓄率水平,故只有防止储蓄率的过快下滑,防止其过度偏离最佳储蓄率,才能为我国经济的稳定增长提供保证。

(三)储蓄率对经济发展相关因素的影响

由储蓄率趋势分析可知,我国储蓄率总体水平目前依然处于合理区间,但储蓄构成有所变化,其中居民储蓄占比有所下降,而企业和政府储蓄占比有所上升。同时,居民储蓄占有总体储蓄一半以上的比重,故居民储蓄率的持续下降,是导致我国总体储蓄率下降的主要因素之一,并将进一步影响我国经济发展质量。

1.储蓄率对投资水平的影响

(1)国民储蓄率对投资率的影响。理论上看,储蓄率对我国的经济发展最首要的影响就是我国的总体投资水平。由图5可以看出,两者之间的变化趋势存在高度的相似性。对两者之间的相互影响机制进行进一步分析,由于国民储蓄率与投资率均为I(1)序列,为确定其协整关系,先进行DGP识别以确定模型,但相关检验结果显示,两者之间不存在协整关系。出现该结果的原因可能为:国民储蓄是由居民、政府和企业三个部门组成,且由上文分析可知,三部门储蓄率的变化趋势并不一致,但都能对投资率产生影响,进而使得总体储蓄率与投资率之间的长期关系并不显著。

(2)居民储蓄率对投资率的影响。现以居民储蓄率为例来观察部门储蓄率与投资率之间的关系。经平稳性检验,两组数据均为非平稳且一阶单整,再由DGP确定其协整形式。

继续进行格兰杰因果分析,如表5所示,观察得到,滞后1期和滞后3期时,居民储蓄与投资率之间存在单向因果关系,居民储蓄率的变化是引起投资率变化的原因,而在滞后2期时,投资率和居民储蓄率互为因果,即居民储蓄率会影响投资率,而投资率也会影响到居民储蓄率。在得知居民储蓄率与投资率均为I(1)序列且两者之间存在协整关系的前提下,采用两者各自的差分数据来构建VAR模型。

表5 居民储蓄率与投资率的格兰杰因果检验

经单位根检验,该VAR模型满足稳定性条件,对该模型进行脉冲响应函数分析如图6所示。从中可以看出,储蓄率的变化(DRS)在当期即能对投资率的变化(DRI)产生正向影响,而且在第二期的影响程度达到最大值,随后影响逐步减弱。也就是说,当年储蓄率的变化不但会影响当年的投资率变化,还会影响后几年的投资率变化。同时,储蓄率变化与投资率变化之间存在正向影响,若储蓄率变化幅度较大,比如储蓄率快速下降,则投资率也会随之表现出快速下降趋势。

由以上储蓄率与投资率之间的关系可以得出,虽然储蓄率与投资率之间的变化趋势相近,但国民储蓄率(总体)却无法有效解释投资率的变化,而作为其构成的居民储蓄率则表现出与投资率之间存在较强的相互作用,说明居民储蓄作为国民储蓄的主要组成部分,居民储蓄率的下降将会导致投资率的下降。

2.储蓄率对金融运行的影响

关于对我国金融稳定形势的衡量,可以将储蓄率与杠杆率(反映债务水平)进行比较。从总体水平看,我国全社会杠杆率处于逐步上升的趋势,虽然近两年在去杠杆调控下,其增速显著降低,但依然维持在较高的杠杆率水平上,而我国的国民储蓄率则是在2010年之后逐年下降,高杠杆率反映了我国当前的高债务水平,而逐年降低的储蓄率无疑会增加我国的债务风险。

一是在杠杆率逐渐升高的情况下,若储蓄率持续下降,将削弱整体偿债能力。分部门看:企业部门杠杆率处于较高水平,但2017年有所下降,政府部门杠杆率受地方政府债务限额影响于15年之后显著下降,而居民部门杠杆率却始终处于上升的趋势。此外,从增速看,企业杠杆率虽然较高,但近三年平均增速只有5.7%,同样政府部门的杠杆率增速在近期调控下为-8.3%,而居民部门杠杆率增速均值却达到了9.6%。而且,居民储蓄率的下降是导致我国国民储蓄率下降的主要因素。高储蓄水平能够为高债务提供缓冲,但若我国储蓄率不断下降而债务水平却没有进行相应调整,则势必会增加债务偿还的负担。

此外,除削弱自身偿债的能力外,储蓄率的下降还会加剧各部门间的风险传染效应。本文将我国宏观金融系统传染性作为衡量我国金融稳定的指标,并依据所构建的传染乘数计算公式得出结论,杠杆率对传染乘数及宏观金融稳定的直接效应和间接效应均为正,即部门杠杆率越低,传染乘数越小,宏观金融部门越稳定。通过本文所给出的传染乘数公式,我们还能发现储蓄率与我国金融稳定之间的关系。传染乘数公式为:]。其中为部门 i的杠杆率即部门负债与GDP之间的比例为部门i总储蓄与GDP之比,即部门储蓄率为各部门金融资产价值损失之和与各部门金融资产价值之和的比例除以GDP。通过以上传染乘数公式可以看出部门储蓄率与传染乘数呈现出反比例关系,当部门储蓄率降低时,传染乘数提高,这使得金融系统的稳定性越差,说明不断上升的杠杆率虽然会增加我国的金融风险,但只是着眼于去杠杆而忽视了储蓄率的降低,同样无法有效降低我国的金融风险。

二是储蓄率的降低也会使金融配置效率随之而降低。当前我国的市场融资方式以间接融资为主,而银行在其中发挥着关键的作用。但从储蓄中“流出”的资本在互联网金融平台中空转套利,将使金融资源配置低效化,抬高实体经济的融资成本。一方面,银行的低存款利率导致储蓄流出,进而使得可贷资金短缺。另一方面,各种理财基金虽然给人们带来了更高收益,但从这些平台获取融资也要支付更高的成本,两者的共同影响使社会融资成本更加高。

三是储蓄率的降低还会加大流动性风险,影响货币政策的传导。对商业银行而言,储蓄存款是对外信贷进行信贷投放的主要资金来源,尤其是在大型商业银行,储蓄存款更是占总存款一半以上。若储蓄率持续降低,不仅会使得银行的基础存贷业务受到冲击,还会影响到其在金融市场的议价能力,不利于银行业发展。同时,储蓄的持续流出会加速影子银行的兴起,使更多货币资本脱离监管。目前央行的货币政策主要是通过银行来控制货币的流动性,而对影子银行的监管目前仍属于空白区域,故储蓄率的持续降低将会影响货币政策的传导效应,加大国家对金融市场的调控难度。

四、结论与政策建议

由前文对储蓄率的变动趋势和相关影响分析,可以得出以下结论:第一,我国的国民储蓄率总体呈现出先升后降的特征,其在2010年之后逐年下降,由2010年的51.37%下降至2017年的45.33%。其中,居民储蓄占国民储蓄比重近半,居民储蓄率的下降是导致国民储蓄率下降的主要原因。第二,通过相关理论模型测算,我国的储蓄率水平目前仍处于最佳储蓄率水平区间内,即当前的国民储蓄率水平与我国的经济发展形势相适应。第三,储蓄率与投资率之间会相互影响,但由于我国各部门储蓄率波动情况并不一致,所以样本观测期内的国民储蓄率与投资率之间并不存在长期稳定的关系,而观测期的居民储蓄率则与投资率表现出较强的正相关性,这也说明居民储蓄率的下降将显著影响我国的投资水平。第四,在国民储蓄率持续下降的趋势下,我国的总体杠杆率却不断升高,其中居民杠杆率的增长速率最为显著,若延续这种趋势,将会增加债务偿还负担,导致融资成本上升,加大流动性风险,降低金融资源配置效率,进而影响我国的金融稳定。

据此,本文提出以下政策建议。一是增强储蓄动机。适度采取加息政策可能能够减缓居民储蓄率的快速下降问题。采用适度加息的方式既能吸引流动资金转化为银行存款,增加银行资金供给从而降低融资成本,也可以一定程度上抑制金融市场的投机泡沫,起到去杠杆降风险的作用。二是增加居民收入。政府应建立健全收入分配调节机制,缓解社会成员之间收入差距扩大的趋势。同时,采取减税、降费、增加转移支付等辅助手段,切实提高居民收入水平满足居民的消费需求,进而间接增加居民储蓄率。三是采用新的统计方式。可以参考国外的储蓄定义,将未被用于消费的部分都纳入储蓄范围,这样就能够反映出我国居民的真实储蓄水平。而监管部门需要做的不是仅仅着眼于提高银行的储蓄水平,还要引导这些基金和理财产品投资于实体企业,将重心放在这类“新型储蓄”对投资的有效转化上,这样才能充分发挥金融支持经济发展的本源作用。