“语图互文”视域下的《雷峰塔奇传》及其传统图像叙事

2019-03-21贺莉

贺 莉

(南京大学 文学院,江苏 南京 210023)

《雷峰塔奇传》(下文简称《奇传》),清代章回小说,小说书目和小说史著作一般列入“神魔”“神怪”类型并就其思想内容和艺术表现展开评论。白蛇传的溯源及演变研究中,《奇传》占有一席之地,但因作者不详等缘故,对它的专门分析因材料有限而不免保守,且集中于小说的内部研究。*中国知网收录以《雷峰塔奇传》为题名关键词的研究论文目前只有1篇,见刘笑玲、李丽丹:《〈雷峰塔奇传〉的情节、叙事视角与主题》,《贵州社会科学》2012年第5期。本文一方面以横向的文本比较视角切入《奇传》在明清白蛇传书面文学叙事中的地位和作用,一方面以语图互文、文图互补的比较视角追踪《奇传》的传统图像叙事,意图更全面地展示《奇传》在近代的传播面貌,探讨其文学价值及其在白蛇传母题演绎中的独特性。

一、明清白蛇传母题中的《雷峰塔奇传》

《奇传》初版于嘉庆十一年(1806年),五卷十三回,回目除了第三卷末回和第四卷首回外,其余为七言对偶句。作品改编自民间广为流传的白蛇传故事,背景设置在元朝,主要讲述蛇精白珍娘与药行伙计许仙一生的情感纠葛。《奇传》总目署名“玉花堂主人校订”,卷首有吴炳文序言,简要叙述了它的创作由来及特色:“余友玉山主人,博学嗜古之士,新过镇江访故迹,咨询野老传述,网罗放失旧闻,考其行事始终之纪,稽其成败废兴之故,著为雷峰野史一编。盖有详而不冗,曲而能达者也。”*[清]玉山主人:《〈雷峰塔奇传〉序》,华夏出版社2013年版。从中推测:小说主要以镇江民间白蛇传传说为素材,但从内容上看,《奇传》应该还吸收了其他地区的民间传说元素,并受到此前和当时流行的戏曲、弹词等表演说唱文本的影响,同时融入了作者个性化的艺术加工。

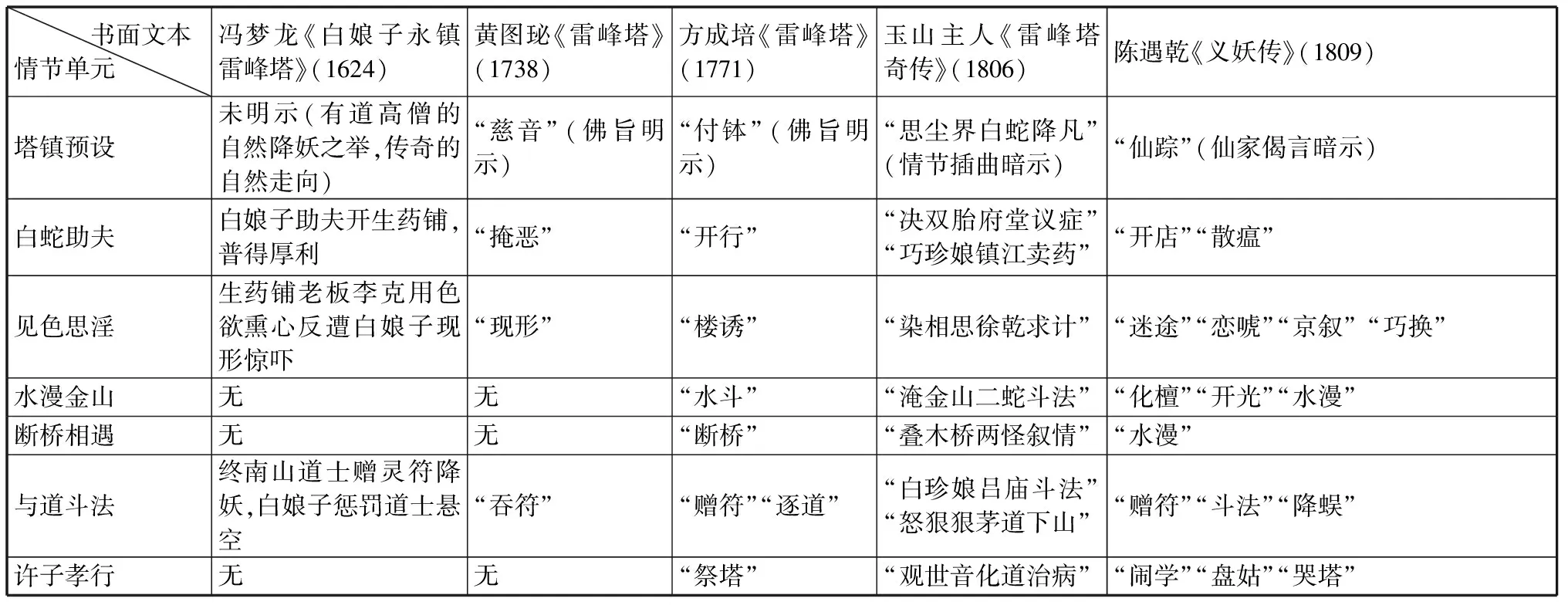

白蛇传渊源于唐宋文人的笔记撰述,定型于明末冯梦龙《警世通言》之《白娘子永镇雷峰塔》(下文简称冯本)。有清一代,白蛇传的书面异文丰富,文体涉及小说、戏曲、弹词、子弟书、鼓词、宝卷等*参见傅惜华编:《白蛇传集》,上海出版公司1955年版;王国平主编:《西湖文献集成》第15册《雷峰塔专辑》,杭州出版社2004年版。,较有代表性的除了《奇传》之外,还有黄图珌、方成培分别创作于乾隆年间的传奇《雷峰塔》(下文简称黄本和方本)和同样刊行于嘉庆年间的陈遇乾弹词底本《义妖传》(下文简称陈本),与堪称“节点”的《白娘子永镇雷峰塔》和方成培本《雷峰塔》相比,与派别、版本众多的弹词相较,《奇传》虽然关注度相对逊色,但仍然具有独特的文学价值,对此,笔者拟通过上述五部代表性书面文本所勾勒的白蛇传传统文学叙事里几个重要“情节单元”的横向比较,以列表展示(主要以各文本中的回目或出目来对应,《白娘子永镇雷峰塔》属于话本小说,因而用情节内容的概括文字代替)和文本解读的方式,更具体地感受和评析《奇传》因袭继承和新创变化的交织。

表1 明清白蛇传主要书面文本的“情节单元”比较

冯梦龙笔下的白蛇传保留鲜明话本特色,以西湖景致的历史传说拉开入话,开篇并未明示白、青原型,法海禅师的降妖是无意碰到后的天职驱动,钵收之际尚不知白、青的精怪真身,可见还没有将“白娘子永镇雷峰塔”极力导向天意。从黄本开始,幻化美女与凡间男子痴缠、蛇妖违背天理的行为被赋予天谴必然性,塔镇象征正统佛道的法力无边,是白娘子早被预设的终极劫数。黄图珌和方成培的传奇均以直接宣示白、许前世身份逆差及宿缘开场,今生情恋不过是佛祖一手导演的轮回消孽,作为佛法执行者的法海从佛祖处受赠钵盂、“收压妖邪”。到了《奇传》和《义妖传》,“报恩传嗣”成了白蛇介入许仙生活的主要动机,但是人妖殊途,白蛇为捍卫爱情又屡次逾越法度,最后的塔镇不可避免,为此,二本都在篇首埋下伏笔:《义妖传》以金池圣母之口说出十六字偈言,“闻雷而寂”便是塔镇的语言代码,只不过用女仙的天机暗示代替了佛祖的金口玉言;《奇传》虚构白蛇下凡游玩偶遇真武北极大帝,惊慌之下随口发誓,却被命运裹挟与初心渐行渐远,终于为“违誓”罪愆付出塔镇代价。比较而言,诸本都存在不同程度主题先行或者道德说教倾向,但是《奇传》能够注意“从场面和情节中自然而然地流露出来”,继承传统思路的同时显示了颇为别出心裁的意向。

各本关于白、许围绕“开店”的家庭经济生活描写也经历了变化的过程。冯本和黄本中,白娘子妖性未褪,开店更多出于用法术惩治色徒后的掩盖动机,黄本的“掩恶”出目强调的便是开店的被动。方本已明确交代“租房开行”乃是白娘子与许宣苏州和好成亲后的主动行为,开店助夫遂成为白娘子由妖性到人性转化的重要一笔,但方本还只是一带而过。《奇传》和《义妖传》在“报恩”主题下把助夫行为具体化,特别是《奇传》用了许多笔墨铺陈白氏经营药店的殚精竭虑,有些细节如使用法力助推许仙解决知府夫人生产之疾,知府的重谢礼遇令许仙医名大震,是烘托白氏助成家计形象的全新构思,为别本所无。《奇传》不仅借助叙述人之口,还在文末用第一人称自陈种种“报恩”苦劳,极大提升了白娘子夙兴夜寐、鼎成家业的贤内助形象。这些变化说明白娘子通过商业行为体现出的精明强干成为嘉庆年间白蛇传文学叙事的重点,为江南地区商品经济的发达以及女性意识的觉醒提供了文学注脚。

“见色思淫”在白蛇传传统文本中一以贯之,是人妖之恋的老套路和劝诫意旨的必要支撑,一般都强调色徒欲行不轨的种种丑态,刻意借白蛇现身或变化营造恐怖效果,但《奇传》多了几分治病救人的恻隐之心:白娘子心存善念,作法遁去,仅留字警诫,色徒惊吓之余悬崖勒马,算是浪子回头,保全了性命和体面。《奇传》中的徐乾对落难的许仙仗义施以援手,有患难之交的情谊,但又对朋友之妻心存歹意,是个复杂的艺术形象。可能正是基于这一独特塑造,某些地方折子戏的改编中继续出现了徐乾的身影,如福建高甲戏传统剧目《许仙说谢》[注]该剧写“许仙发配镇江,被保释后,与友人徐乾去拜谢保释他的恩人,不想恩人就是白素贞,许仙极为惊惧。经白、青辩解,徐乾劝说,才与白娘子重归于好”。参见张庚、郭汉城主编:《中国戏曲通史》(下),中国戏剧出版社2006年版,第836页。《剧本》月刊1961年5-6期合刊登载了1960年王冬青根据《许仙说谢》改编、1961年泉州市高甲戏剧团演出的《许仙谢医》。。

水斗和断桥是白蛇传的高潮和经典桥段,却并非文本最初设计,冯本和黄本尚无相关书写,方成培传奇借鉴梨园旧本做了定型化加工:白娘子寻夫,水漫金山,法海祭出钵盂,白娘子逃往杭州,在断桥亭与许宣相遇。《奇传》与《义妖传》延续方本剧情,但并未亦步亦趋。《义妖传》遵循美化白娘子的基本构思,将连累无辜的过错安到帮倒忙的黑风大王身上。《奇传》的特殊之处在于没有沿用“断桥”而是重新虚构了“叠木桥”的地名,显得与众不同又过于随意,之后便很少在白蛇传的重述中看到。在解决难题的手段上,《奇传》青睐白、青以驾云法术游走于不同空间:驾云金山寻夫、驾云清风洞暂避、驾云叠木桥迎候……结合前述白珍娘被法剿时的镇定自陈,《奇传》中的白娘子形象更加自立、坚强与能干。

白蛇传的传统文本也一直包含与道士斗法的情节,佛道虽殊途,却同以除妖卫道者自居,赠符道士便成为法海之前的第一个威胁,只不过道行尚浅,白娘子轻易获胜,道士狼狈退场。冯本到方本至此便告结束。《奇传》对这一线索做了后续拓展:茅山道士不堪羞辱,派蜈蚣精偷袭报仇,已有身孕的白氏命悬一线,多亏白莺童子奉菩萨之命营救脱难。弹词亦有该情节,但处理为白娘子躲避中幸得净桶倒翻破法救命,具有更浓郁的市民文学色彩。

白蛇生子、苦读中状元、祭塔救母在白蛇传的传统叙事中也是逐渐增补的,冯本尚无任何痕迹,黄图珌抱持封建文人的观念立场,对世俗的新编嗤之以鼻,但他的反感并未阻挡住民众对白蛇的同情及美好结局的期许,民间戏曲着意强化“大团圆”期待视野下的白蛇后代叙事,方成培传奇对此自觉予以吸纳,但受到剧本的体裁限制,许子成长过程中的孝行并未得到过多笔墨彰显,《奇传》和《义妖传》有了细腻陈述,如《奇传》安排许梦蛟悲母致疾、昏乱疯癫,菩萨感触灾厄、化道赠丹,新单元凸显“孝义”主旨,观世音屡次帮助白氏母子度厄也成为《奇传》的叙事线索之一。

以上七个情节单元的横向比较和分析证明:“家喻户晓的白蛇传故事……经历了几百年的流传过程,至清代嘉庆年间章回体神怪小说《雷峰塔奇传》,可谓集众多白蛇(作品人物)之大成……”“《雷峰塔奇传》是由话本体到章回体的重要作品,其重要性不仅在于体裁的承启,而更在于内容的丰富和艺术质量的提高”。[注]林辰:《神怪小说史》,浙江古籍出版社1998年版,第400、401页。

二、《雷峰塔奇传》的传统图像叙事

目前所见与《奇传》关联密切的传统图像类型主要有小说插图与木版年画,前者附属于清代小说刊本,后者出现于带有浓郁地方和民俗色彩的民间美术作品中。

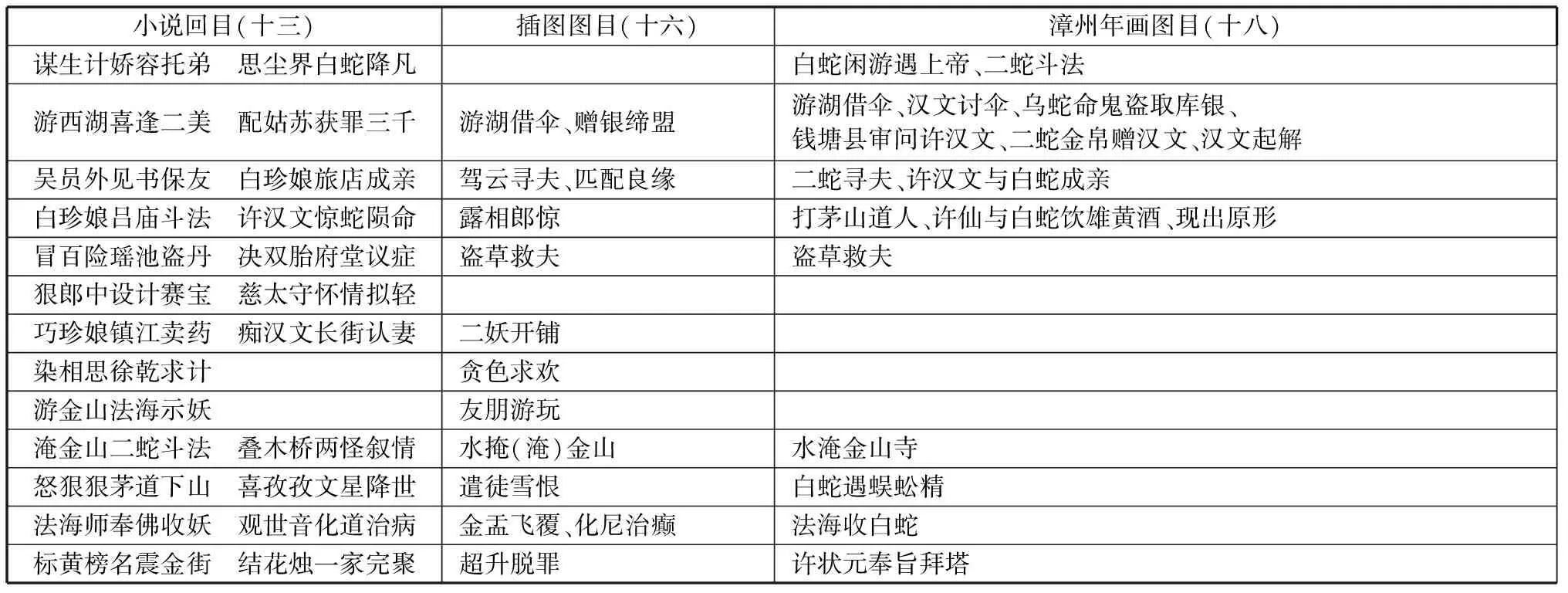

(一)《雷峰塔奇传》插图

《奇传》嘉庆十一年刊刻本配有十六幅插图,按照故事顺序整体以单面版式逐次附于序言之后、正文之前,每图均配有四字图目,题注在画面不同位置,其与小说回目的对应关系可以从表2中清晰看出(为了整体呈现传统图像文本对小说的模仿,该表将两种《奇传》图像形式——插图和漳州年画的图目一并展示)。

表2 《雷峰塔奇传》回目与小说插图、漳州年画图目之比较

无论从图像内容还是图目概括,一望而知该组插图为故事图,以“再现故事”为首要原则,互文考证显示,至少十四幅插图明确出自《奇传》除第一、六回之外的其他十一个回目中(另有两图“穿带宝物”“瓶收青蛇”与小说对应不明显),有的是对场景内容的概括,有的干脆直接沿用或化用文中的语言描述,基本如实还原了小说的场景细节,例如:“二妖即时驾起妖云,不片刻光景,早到姑苏。僻静处落下云头,二人来到吴家巷,看见汉文坐在店中……”[注][清]玉山主人:《雷峰塔奇传》,华夏出版社2013年版,第20页。(驾云寻夫)“探知汉文在徐员外家中,二妖计议停当,就租二间小厝,在五条街,左畔住家,右畔开张药店……”[注][清]玉山主人:《雷峰塔奇传》,华夏出版社2013年版,第38页。(二妖开铺)这些插图“在叙事链条上具有相对精准的定位……不可能游离叙事本身而独立存在”[注]赵宪章:《小说插图与图像叙事》,《文艺理论研究》2018年第1期。,正是对小说语言叙事的顺势模仿。

(二)《雷峰塔奇传》及传统木版年画

年画是农耕社会最流行的民间美术形式,以纳吉辟邪、装饰年节、美化居室的实用功能为主,兼有文化教益、情感愉悦的认识和审美作用。清代是年画发展的鼎盛期,现存传统年画主要刻制于清末民初。年画种类丰富,取材自民间传说、史传故事、小说戏曲和时事新闻的叙事年画特别受到民众的欢迎,白蛇传便是叙事年画常见的题材。年画的叙述模式主要有两类:单一场景叙述和纲要式叙述,前者在一个画幅中展现某一故事情节,后者则在一个或若干画幅中并置或连续展现多个场景,以引领观者对故事的完整认知。当然,从语图叙事的比较角度考察,年画的叙事容量受艺术特质等的制约终究有限,与语言叙事特别是书面语言叙事的稳定、明确相比,年画特别是取材自神话传说的年画,往往依凭人们的口耳传播,并不十分在意清晰的语言蓝本。但也有一些叙事年画直接取材自小说、戏曲或说唱文本,因而决定了它们对于语言叙事的忠实再现。具有浓郁地域特色的福建漳州、苏州桃花坞、上海小校场等地出品的前后本连环年画是这类图像叙事的代表[注]这种连环年画在形制上分为前本和后本两张,每张以八至十个回目图写故事的主要情节,主要取材自小说、弹词与全本戏曲故事等。以白蛇传为题材的前后本连环年画目前所见有四种:《雷峰塔前后本》,现存漳州十一种戏曲连环年画之一;《白蛇传前后本》,出品自上海小校场孙文雅画店;《新出白蛇报恩全本》,出品自上海小校场老文仪澜记;《新出白蛇报恩后本》,桃花坞年画。参见冯骥才主编:《中国木版年画集成·漳州卷》,中华书局2010年版,第132页;《中国木版年画集成·上海小校场卷》,中华书局2011年版,第121-123页;《中国木版年画集成·桃花坞卷》,中华书局2011年版,第369页。,其中漳州年画《雷峰塔前后本》[注]冯骥才主编:《中国木版年画集成·漳州卷》,中华书局2010年版,第132页。与《奇传》的语图互文关系就十分显著。《雷峰塔前后本》,两幅形制,每幅以框格区分,连续图说九个场景,前后本共十八个图像,每图附有所叙内容的文字概括,全本连环叙事方法和多图形制决定了该年画内容的完整。《雷峰塔前后本》的图像叙事可以在《奇传》中找到近乎精确的文字对应,聊举数例:

“白蛇闲游遇上帝”是《雷峰塔前本》的第一个场景,图叙白蛇跪地礼拜,向一神将护卫的仙尊陈情。反观《奇传》第一回对白蛇出山的描写:“却值真武北极大帝朝拜天阙驾回武当仙山……白蛇见是大帝,惊得魂飞魄散,忙跪在云头开声叫道:‘小畜……今要往南海求见观音菩萨,叩问根缘。不知圣帝降临,小畜有失回避,死罪!死罪!’大帝微笑道:‘你这孽畜,若果真心要往南海,须当发下誓愿,吾方放汝过去。’白蛇遂即跪下发誓道:‘小畜若有谎言,无去南海,异日必遭雷峰塔下压身。’”[注][清]玉山主人:《雷峰塔奇传》,华夏出版社2013年版,第10页。接下来的小说叙事中,白蛇未及去南海而是经历了与许仙轰轰烈烈的一场爱恨情缘,埋下了生离死别的种子。《雷峰塔前本》以之作为开端,证明它的图像叙事有着明确的模仿原本。顺带提及,真武北极大帝是道教尊奉主神,其北方神和水神的神格特别与闽南发达的航海业契合,成为当地民间祭祀和民间信仰的主要神灵之一。漳州年画对这一细节的渲染,以及前述闽南传统剧目与《奇传》形象的重合,引人联想《奇传》与闽南流行的白蛇传故事之间存在某种特殊关联。

“二蛇斗法”画面紧承《奇传》中白蛇与真武分别后的遭遇:“遂腾云到了杭州,按落云头,要寻一幽僻的园院安身……不料此园深邃得紧,内中已有一母青蛇精……”二者约定斗法比试,“高者为主,卑者为婢”,白蛇道高一尺胜出,青蛇服输,“自此,二妖栖宿在此园中,主婢称呼”[注][清]玉山主人:《雷峰塔奇传》,华夏出版社2013年版,第10-11页。。“白蛇遇蜈蚣精”出自《雷峰塔后本》,将《奇传》十一回的描述直接搬到了画面中:“蜈蚣领命,驾云来到白氏花园内存身等候……白氏看到更阑夜静,又到花园焚香祝祷,正要低头下拜,这蜈蚣看得亲切,飞身出来。白氏忽闻一阵腥风,抬头一看,惊得魂魄悠荡,跌倒在地。蜈蚣伸开嘴正要啄去,不防半空中来了白莺童子,因知白氏有难,奉菩萨佛旨,飞身而来……”[注][清]玉山主人:《雷峰塔奇传》,华夏出版社2013年版,第51页。

《雷峰塔前后本》精确的“以图仿文”还表现在对于细节还原的忠实,以至于突破了年画的程式化构图。以“法海收白蛇”为例,该场景取自“扣金钵”,年画通常以许仙或法海持钵罩向白蛇构图,《雷峰塔后本》却图写白蛇在房内梳妆,好像听到窗外动静,转身探询。屋外,法海执钵付与许仙,许仙双手合十,低头殷殷恳求状。显然,年画选取了“扣金钵”高潮前许仙对于白蛇维护的“顷间”,与《奇传》的刻画近乎逼真的吻合:“汉文定睛一看,却是金山寺法海禅师,忙即迎入厅上坐定。禅师开言道:‘居士可记得老僧寺中相劝的言语否?你又被他所迷,如今他大数已到,老僧今日特来为你除妖。’汉文道:‘老师,纵使她果是妖怪,她并无毒害弟子,况她十分贤德,弟子是以不忍弃她,望老师见谅。’……禅师道:‘居士,你们的茶杯恐怕不净,老僧带有钵盂在此,居士可持去取罢。’……白氏正在窗下梳洗……”[注][清]玉山主人:《雷峰塔奇传》,华夏出版社2013年版,第54-55页。

以上互文梳理说明:漳州年画《雷峰塔前后本》与小说《奇传》之间有着明确的关联,年画以小说为底本,从形象、动作到道具细节,进行了详尽的视觉再现。

三、《雷峰塔奇传》小说插图与漳州连环年画的异同比较

同样以图像叙事的方式“再现”《奇传》的人物和情节,插图和年画两种图像文本以“同源异类”的形式“顺势模仿”着小说源本,却又以客观的差异性彰显着图像叙事自身的艺术特质,二者之间的异同值得进一步比较和总结。

(一)图像叙事的“顺势模仿”与“文图缝隙”

《奇传》清刊本插图与漳州年画《雷峰塔前后本》以图仿文的同时也表现出了与小说源本之间的某些差异甚至断裂所形成的“文图缝隙”。小说插图并未将摹写语言叙事的任务贯彻到底,突出表现在“穿带宝物”和“瓶收青蛇”两幅插图缺少定向的文本依据。“瓶收青蛇”图写观音将修炼飞刀绝技的小青收入净瓶,《奇传》并未提及这一幕,与该细节相近的文字描写出现于《义妖传》“收青”一回。“穿带宝物”图写白娘子和小青面向许仙分别呈上衣饰细软,似在为其装扮。这一图叙更接近方本白娘子盗得八宝明珠巾送给许仙,与《奇传》中的盗宝、列宝存在隔膜。此外,“露相郎惊”的细节摹绘亦有失实之处,“化尼治癫”与小说中募缘道人的身份不符,“二妖开铺”中的“保和堂”实为“保安堂”,插图里的文字讹误时有显露。

无独有偶,年画的一些图像细节也与小说存在一定出入,主要表现在:其一,“许仙与白蛇饮雄黄酒”和“现出原形”两图均出现小青形象。而按照《奇传》第四回,白蛇在端午前夜念及小青根基浅薄,让她诈装得病,因此第二天的饮酒和许仙惊见原形时并未在场。其二,“水淹金山寺”图写白、青率众水族踏船涌波,法海在神将的护持下端坐山崖,脚踏风火轮的哪吒冲锋陷阵在前。而在小说中,白氏两番拜恳均被无情拒绝后,愤而驱招四方龙王兴云布雨、水淹金山,法海则分发灵符、袈裟护寺,并未直写劳烦天神相助。其三,“乌蛇命鬼盗取库银”,榜题对应的主人公不够准确,小说中手执宝剑驱招五方小鬼的是白氏。

从文图叙事效果的比较看,语言和图像媒介的异质决定了插图和年画在与《奇传》互文的同时,不可避免存在差异和缝隙。传统插图和年画都属于木刻版印产品,共同受到木刻媒介与版印技术的规约,形成某些约定俗成的构图手法和技巧。插图和年画中均出现的“小青在场”在白蛇传传统图像中非常普遍,说明经过木刻版绘者想象性认同的这一构图模式已经趋于固定,形象的“擅自增益”令画面饱满,与木刻版画的特殊技术要求相呼应。互文和同步、失衡和断裂都是文图关系复杂性的体现,对其机制和规律的揭示是一个饶有趣味的课题。但是,插图与年画在图像形制、性质、功能、目标等方面仍然各有侧重,由此为二者的图像叙事带来同中之异,《奇传》插图和年画为管窥这种同中之异提供了窗口。

(二)图像形态上的依附与独立

最终成品的存在形态上,插图与小说装订为一体,具有鲜明的附属关系,特别是插图中的故事图像,“插入被折叠的叙事褶皱中”,为的是“以其明见性召唤默存的事迹在受众心目中重新苏醒”。[注]赵宪章:《小说插图与图像叙事》,《文艺理论研究》2018年第1期。《奇传》十六幅插图顺序装订于文本的特定位置,随着读者的翻页浏览,原本单一场景的静态图像及其叙事悄然有了动态链接,阅读“象晕”被重载。这些“象晕”源于文本、依附于文本,而插图的观者首先是小说的读者,通过观看插图,读者关于故事节点的认知记忆以图像的形式被强化。年画特别是连环年画属于“逃逸原著而独立叙事的艺术”[注]赵宪章:《小说插画与图像叙事》,《文艺理论研究》2018年第1期。,即便出于图绘目标和市场定位的考虑,连环年画很有可能是对插图的“再创造”:“自明清以来,书籍中插图的使用,大大增加了阅读的趣味性与可读性。戏曲连环画(注:指漳州前后本连环年画)则是将其中的插图串联起来,合为一纸,内容通俗明了,更符合旧时一些识字不多的普通民众的需求。”[注]王晓戈:《民俗文化语境中的闽南木版年画》,福建师范大学2012年博士论文,第94页。但是二者的呈现形态终归不同,插图被包裹于文图一体的媒介物中,连环年画则以与原文本相脱离的独立形式平面张贴于墙壁之上,与摹本的直接关联被切断,间接关联则隐匿于绘刻者的创作意图和图本之后,等待观者的重新链接。而且由于年画的观者主要对应于“识字不多的普通民众”,他们不是通过小说文本,而是通过聆听、观看戏曲或者说书、讲唱等表演形式留下记忆,由此年画的浏览对小说原本的依赖性便大大降低。

插图与年画依附与独立的形态也决定了二者在图像叙事节奏上的差异。《奇传》插图大致保持一回一场或两场的较为整饬的图写频率,与小说回目的节奏对应相对均衡,装饰了小说视觉化布局的匀称性,符合其附属的定位要求。《雷峰塔前后本》的图叙节奏却显得“失衡”,小说第二回所叙白、许西湖相遇后短短一两日的经历占据《前本》三分之二的画幅,细致入微地按照语言叙事的线性时间流程娓娓道来,为白蛇传母题年画所少见。篇幅所限,开端的密集图像叙事必然导致接下来故事展开和高潮阶段的重要顷刻有所减少或忽略,如六到九回的场景就完全缺失,造成图像叙事的头重脚轻。年画图写频率较插图随意,体现了年画因为独立张贴而与文本保持的较为宽松的张力关系。

要之,《奇传》插图和《雷峰塔前后本》有着明确的小说源本,以再现语言叙事或者文学母题为动机,同属“文学图像”,但是插图直接面对“文字优先”“以图辅文”“图像寄生”的客观事实;年画以独立的形态存在,虽然也面对类似规约,但是较为隐蔽,导致文字的优先性、图像的寄生性无形中弱化。

(三)构图布局与图像视角的空间差异

虽然有着不尽相同的图叙节奏,但《奇传》插图和年画两组传统图像叙事有10个情节和场景的选择是完全一致的,甚至有些图目的语言概括都完全相同,如“游湖借伞”“盗草救夫”“水淹金山(寺)”,可知“母题性”场景无论对于附属性插图还是独立性年画都是图像叙事的共选和核心。但面对相同场景的图像再现,插图和年画在空间构图的技巧方法上还是表现出了不同的追求,带来不同的观感。

1.文学插图是单幅独立开张形制,画面不必考虑前后左右勾连,场景得以较为充裕展示,空间全景感和纵深感较明显;年画受到整体布局的约束,画面显得狭小,平面感突出。以“游湖借伞”为例:插图以一段河岸线将岸上白、青、许仙三人和湖面上摇桨划舟的船夫区隔为前景与后景,不仅四人的举手投足符合各自的身份,富有动作感,而且景观空间因为河岸与小船的细致刻画而富有层次感;年画的山石、树木、桥栏则如同舞台上的人造布景堆积在形象旁边,形象与形象之间缺少足够的间距,显得局促与平面化。

2.文学插图注重中景描绘,置身一段距离之外,就像电影镜头的拉伸,保证画面空间感的舒朗有序;年画更多近景刻画,直接将人物特写拉在面前,致使背景空间显得模糊。比较“赠银缔盟”(图1)与“二蛇金帛赠汉文”(图2)、“匹配良缘”和“许汉文与白蛇成亲”可以清晰感受到二者视距的不同。

图1 《赠银缔盟》[注]《古本小说集成》编委会编:《雷峰塔奇传(影印本)》,上海古籍出版社1994年版。(插图) 图2 《二蛇金钵赠汉文》[注]冯骥才主编:《中国木版年画集成·漳州卷》,中华书局2010年版,第132页。(漳州年画局部)

3.文学插图除了采用平视视角外,还较多采用偏俯视的角度,年画则几乎以平视贯穿始终。如插图“露相郎惊”将惊吓倒地的许仙、匆匆赶来的小青以及帐中无意现形的白蛇都置于居高临下的叙述视角下,突出了叙述者的权威;年画“现出原形”则以近景平视角度聚焦这一场景,更重在烘托耸人听闻的视觉效果。

4.文学插图偶尔会在单幅中采用纲要叙述模式来结构画面,年画几乎全是顷间再现,二者因而在画面蕴含的情节张力上存在一定差异。如插图“驾云寻夫”以店铺和祥云两个空间的刻画将文学叙事前后相继的段落——许仙苏州得吴员外力保安身立足和白、青随后追赶,并置在一个画面之中,实现了空间叙事的最大化;而年画“二蛇寻夫”只是让四个人在逼仄的店铺一角两两相对,动作张力性明显受到束缚。插图“遣徒雪恨”(图3)与年画“白蛇遇蜈蚣精”(图4)也有同样叙述模式的差异,前者将该情节单元的开始、高潮与结局浓缩在一个画面中,后者只是展示了高潮瞬间。

图3 《遣徒雪恨》[注]《古本小说集成》编委会编:《雷峰塔奇传(影印本)》,上海古籍出版社1994年版。(插图) 图4 《白蛇遇蜈蚣精》[注]冯骥才主编:《中国木版年画集成·漳州卷》,中华书局2010年版,第132页。(漳州年画局部)

《奇传》对白蛇传母题演绎的独特性可以从文学叙事的流变中见出,图像角度的观照不失为有益的补充。《奇传》的传统图像叙事覆盖插图、年画[注]除了《雷峰塔前后本》之外,王树村先生收录的两幅清代武强白蛇传灯方年画也在个别场景的图像叙事方面呈现与《奇传》的关联。囿于资料数量,虽然难以贸然判断语图互文的详尽情形,但至少从五种明清白蛇传代表性书面文本的细节比较看,两幅灯画从叙事内容到叙事视角都与《奇传》最为贴近。漳州、武强两组年画的以图仿文是《奇传》民间传播之广的图像备注。参见王树村编著:《中国民间年画史图录》(下),上海人民美术出版社1991年版,第665页。等不同形式,在同类作品中颇不常见。这些图像为小说的广泛流传提供了佐证,为重新审视《奇传》的文学价值提供了别样视角,为小说题材的来源考证提供了思路启发。资料显示,《奇传》面世不久还陆续以原刊本、仿刻本和译本的形式流播于域外:英国博物院藏《雷峰塔奇传》,见者描述正是嘉庆刊本[注]柳存仁编著:《伦敦所见中国小说书目提要》,书目文献出版社1982年版,第62页。;越南有《雷峰塔奇传》的仿刻本,除行款不同外,书名、序言、正文甚至十六幅插图都有保留,正是嘉庆原版的翻刻[注]刘玉珺:《传入越南的明清小说考述》,《文献》2014年第2期。;仅仅在嘉庆初刊本面世28年之后,法国汉学家“儒莲于 1834 年将玉山主人的章回中篇小说《雷峰塔奇传》译为法文出版,法文标题直译为《白与青,或名两条蛇仙》,不过书页却同时以汉字题写‘白蛇精记’四字”[注]罗仕龙:《从〈补缸〉到〈拔兰花〉:十九世纪两出中国小戏在法国的传播与接受》,《戏剧艺术》2015年第3期。……传统图像传播的广泛和文本域外流播的快速互相映照,从特定角度反映了传播者和接受者对小说的认同和喜爱。白蛇传的现代和当代重述成果更加异彩纷呈[注]参见李斌:《白蛇传的现代诠释》,中国社会科学出版社2017年版。,随着科技手段的介入,白蛇传越来越得到动态图像艺术的青睐,台湾地区1992年出品的50集电视连续剧《新白娘子传奇》更是缔造了收视神话,该剧主要以《奇传》为改编蓝本,充分表明这一文学叙事直到今天仍然具有打动人心的魅力,对它的图像演绎仍有着巨大的传播空间。