对四分量钻孔应变观测数据的面应变和剪应变分析

2019-03-20苏恺之

苏恺之

(中国地震局地壳应力研究所,北京 100096)

0 引言

该文章的核心是要不断深化对四分量钻孔应变观测中“四”的理解,逐渐做好做足面应变和剪应变分析的好文章。具体说来,我们既然有了自认为是很好的硬件(如图1的四分量钻孔应变仪和它的观测台网),那么,在我们的工作指导思想里就该辅助以足够好的软件(业务观念的更新)。此为当下和今后全局工作取胜之关键所在!

图1 四分量应变仪的内部结构和外壳示意图Fig.1 The internal structure and shell diagram of a four-component strainmeter

1 四分量钻孔应变观测研究简史

1.1 对四分量钻孔应变观测的认识历程

(1) 初始认识。当有了“四分量第一式”,确切说来就是:1号和3号元件读数的变化量之和,等于2号元件和4号元件的变化量之和(俗称“1加3等于2加4”),就可以用这个式子来表示和得知仪器或者资料的可靠性。在20世纪70年代初期,为了四分量仪器的研究起步,最能得到支持的理由不是上述的式子,而是说:“更何况,当四个元件坏了一个,我们还可以照常得到应变场的三个未知数”[1]。

(2) 进一步认识。在写文章介绍仪器或资料时,可以很自然地加上一句:四分量的自检结果如何,可以有力地说明仪器好、资料可靠;或是年末检查资料,数据入库时,都可以常规性地交代一下,符合这个第一式的具体数字。

(3) 再高些的认识。两个面应变(指面积发生变化,但物体的形态没有变化,这是在静水围压情况下产生的变化特征)的相关系数竟可能达到(或经格值矫正后提高到)几个9,表征观测水平[2-3]。

(4) 目前的认识。两个面应变的相关系数在地震前出现震前异常,此新发现和新的优秀观测资料正将把四分量观测引入新阶段。

1.2 四分量钻孔应变观测研究

对于四分量钻孔应变观测的研究,除了“四分量第一式”外,还应考虑如何理解四个元件及其四条曲线、四组读数。

(1) 四分量的四个元件。其读数变化在应用中常被分成两组:单号组和双号组,四者被分为两个“派别”。组内两者的变化量相加,得出两个面应变;组内两者的变化量相减,得出两个剪应变(物体的总面积或体积不发生变化,而形状发生变形,例如将一块橡皮南北方向加压而东西向拉伸,两个力的数值相等而符号相反,此时的应变称为剪应变)。文中,“1-3,2-4”两者的合成是真正弹性力学的剪应变。两条曲线的实用价值也正在被认识。

(2) 观测曲线。对之前观测曲线的认识,初级职称者认为是曲线圆滑、无突跳、有弯弯似固体潮;中级职称者的认识是“一加三等于二加四”;高级职称者认为,除了查看1+3、2+4两条曲线外,还要注意查看1-3、2-4两条曲线。

一般说来,面应变和剪应变的变化幅度在平日里不会差别很大,日常要积累其数值量级的概念;但在异常情况时,也许后两条相减的曲线更有研究意义。现已有研究者更看重通过1-3、2-4两条剪切曲线的分析。

(3) 日常的常规性绘图曲线。显然1+3、2+4、1-3、2-4是四条最核心的曲线,是来自四个元件的原始曲线(基本曲线)。当然,该文绝不排斥用元件的原始曲线作为核心的传统做法。但在四分量正处于新发展期的现在,提出此建议,要以新的视角、新的方法来研究附加的地应变场随时间的变化。

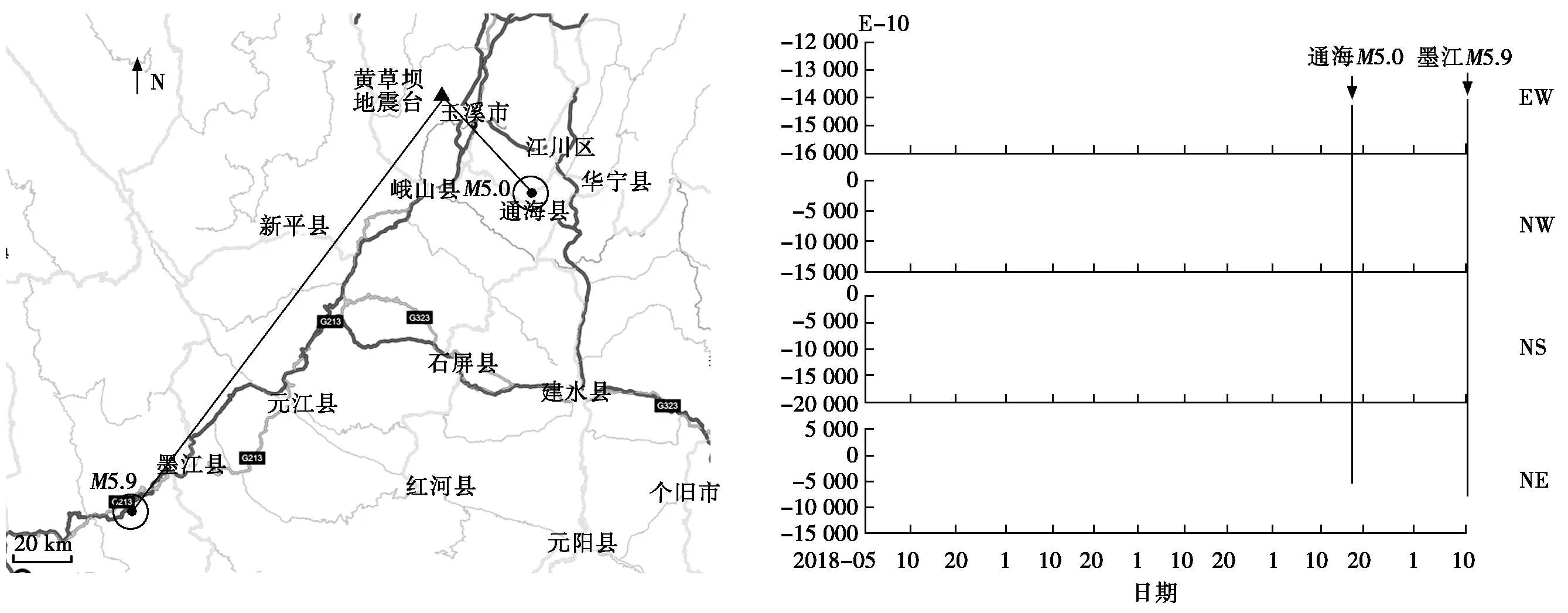

四分量再加上面应变和剪应变,是该文的核心思想。即,单凭一个或几个元件的原始曲线,直接“看图识字”般地得到最后结论,这种研究方法快要“过时”了。下面,以云南玉溪地震台的部分原始曲线(见图2)为例进行说明。

图2 云南玉溪地震台记录的应变观测部分原始曲线Fig.2 The original strain observation curve recorded by Yuxi Seismic Station in Yunnan Province

图2中,云南玉溪黄草坝地震台距2018年两次地震的震中距分别为39 km和120 km(孔向阳提供),震前,单个元件显示出明显的异常。由于距离震中较远,异常图像呈现缓慢的“弯弯”。对于图2,传统的工作模式只是查看各个元件的原始曲线,这时所能做出的判据较少;而由四分量给出的面应变和剪应变曲线之后,情况会大有改观。甚至可以说,四个元件的曲线只能算是“原始曲线”,除非震中恰好和某元件测量方位一致(如图2那样),可以方便地对号入座。这原始曲线多数情况下的用途是:一旦核心曲线有莫名的突跳、飘移,可以立即从这四条原始曲线查找问题根源。

由上分析可知,在日常观测中,需要的曲线有:四个元件的原始曲线;1+3、2+4、1-3、2-4,最重要的曲线;两个面应变的相关系数(或者是两个面应变之差、相当于残差曲线,有待实践);主应变方位角曲线(方位角计算,目前有经验者不多,普及工作缺失),当然也有人认识到,一旦1-3、2-4两个曲线分叉,自然是方位角有了变化;水位、气压曲线是不可少的辅助项。以上就是12条曲线。能看到,目前我们很缺乏一些实用性很强的小软件。

(4) 日常工作中需查看的曲线。如何有序查看日常曲线,有时由此也能看到你的思维逻辑,日常的经验,也能检验出你的工作水平、能力。当然,如果能掌握井下元件的原理式子,具备应变基础知识,也就可以更深刻理解这里的讨论。和从事其他观测手段相比,钻孔应变资料的分析者需要付出更多努力,学习许多力学、数学知识,认识到的概念就会距离地震发生的物理图像更近一些。

(5) 可以根据需要,绘出面应变和切应变视角下的下述某些物理量的曲线。如,水位、气压、降雨、潮汐因子、突跳、抖动等的面应变、切应变曲线。并检验一下,是否比用元件的曲线,或主应变的反映曲线,效果要好些。若此,研究曲线的数量可能有所增加,每个研讨项目都是从这两条曲线出发,使我们的眼界变宽。

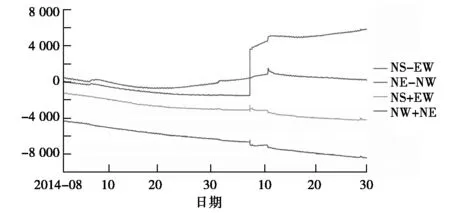

1.3 彝良地震的震前异常形态分析

结合上述讨论,分析一个震例。2012年9月7日11时19分,云南省昭通市彝良县与贵州省毕节地区威宁县交界发生M5.7地震,震源深度14 km;12时16分,彝良县又发生M5.6地震,震源深度10 km。发震构造均系NE走向的石门断裂。由图3彝良地震台(震中距12 km)记录的震前应变异常曲线(孔向阳提供)可以看出如下信息。

(1) 剪应变的变化幅度大于面应变幅度(5倍以上),双震都是剪切破裂为主,机理一致。

(2) 在地震前十几天到几天,两种应变各有小幅度的异常,其震源模式似预位移式的模式。

(3) 彝良地震台的位置在震源的北面偏东少许,使得1-3曲线发生大的变化,大于2-4曲线的变化幅度,是很自然的。

(4) 两个面应变曲线由重合变为不很重合,如果计算相关系数则会出现相应的异常。地震时刻的相关系数达到最低值(最差值)。

(5) 昭通地区得到第一条自检因子异常曲线。

图3 彝良地震台记录彝良地震前的应变异常Fig.3 The strain anomaly before the Yiliang earthquake recorded by Yiliang Seismic Station

图4是图3中面应变和剪应变的局部,两个大的阶跃对应着这两个相隔23 h的地震。这几乎是我们首次在小的震中距情况下,如此细腻地观察到的面应变、剪应变的真实变化图像,是个完整的近场曲线,是首次得到。

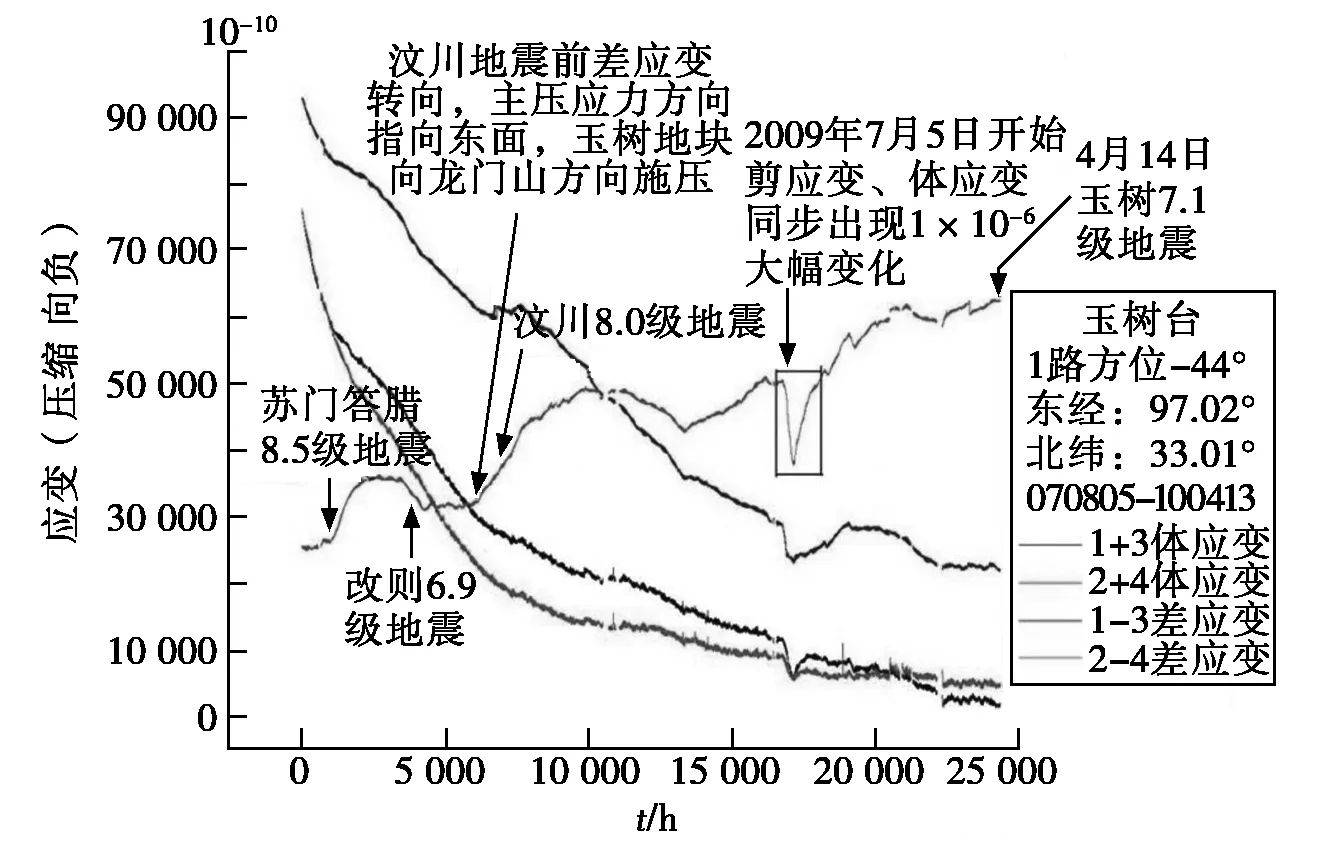

由图4还可知,目前在昭通得到的面应变异常,以压性为多。这和池顺良给出的玉树地震的震前异常一致。此外,地震时刻的同震阶跃在近场观测中,尤其是剪应变曲线,是很陡峭的,和远震条件下的并不陡峭的上升图像(见图5,池顺良提供)不同;面应变异常的幅度小于切应变异常的幅度,意味着必定是走滑断层的表现;地震时刻面应变的变化幅度竟然小于震前几天内的缓慢变化幅度,此情况在鲁甸地震时也有类似的表现(见第35页图6)。大小分配和我们的惯性思维图像差别很大;在震前一两天,两个面应变曲线严重分开,剪应变的两个曲线亦是,这些细微之处都更值得震源机制研究者进行深入探索和思考;地震时刻,剪应变曲线有陡峭的上升,表明高频信息尚未被岩石介质所衰减,是近场观测才能得到的。如图2地震发生前后的变动曲线可知,地震时刻附近的曲线已仅剩下速率不快的变化。

图5是两个面应变曲线的分叉,剪应变的大幅度突变及其形态更具研究意义。

图4 彝良地震台记录彝良地震前的面应变(下)和切应变曲线(上)局部Fig.4 Local surface strain (lower) and shear strain curves (upper) before the Yiliang earthquake recorded by Yiliang seismic station

图5 玉树台记录到的玉树地震的异常Fig.5 Anomalies of Yushu earthquake recorded by Yushu station

1.4 具有新内涵的做图

除上面关于每日常规性制图的讨论,再来考虑几条带有新内涵的曲线。

(1) 系数A、B的计算及曲线绘制。从下面的理论计算式子,把理论上推导出来的应变固体潮汐幅度(面应变值和剪应变值)植入,得到具体的A、B数值(是实地观测到的有效A、B值,和从测量元件在完整岩石里所表现出来的灵敏系数A、B的理论计算值有区别)的计算式,并可以每日接替出该曲线的新尾部。

当然,还可以用类似nakai检验做更严格的A、B式计算。这里的理论值是指潮汐的理论幅度,这样导出系数A、B的实测数值,绘制其曲线,肯定是接近1的潮汐因子。如此,就不会出现几乎达到10的潮汐因子了。对此需要深入讨论之处多多。

(2) 气压水位干扰系数的再审视。前已述,除传统的按元件来查看水位气压的干扰之外,还可以分为对面应变、剪应变的干扰系数两者。值得一说的是,不少的钻孔水位变化会产生出切应变,来自岩石的各向异性,或是来自孔壁有裂隙。还可注意到,台湾有人发现了气压干扰系数的变动异常与其后大地震的因果关系。

(3) 同震阶跃的分析。以面应变和剪应变的视角来查看远方大震带来的阶跃,更能清晰地看到断层的错动方向。如果是近场观测,得到的是发震断层产生的应变场的静态阶跃;而对于远场观测,得到的还可能有在地震波诱发下产生的次生效应,即本地附近的断层运动产生的附加应变场。这个资料或许能显露出附近断层储备着怎样的势能,即这是一次“试探”,可得知这个断层今后要表现出怎样的活动性特征。

由此展开说来,山西省的地震人在平日里必须做好基本资料(背景资料)的储备并不断的调研研究和消化,可谓之“备战”工作。一是本地区的地应力场绝对值的实测数据,即本地构造带的展布,哪一个或几个断层对我们来说是最重要的,它的水平运动方向。附近地区内,较大地震的震源机制解是怎样的。这些基础资料对于应急工作中的紧急研判、应急分析等很是有益。

2 四分量钻孔应变观测研究的困惑

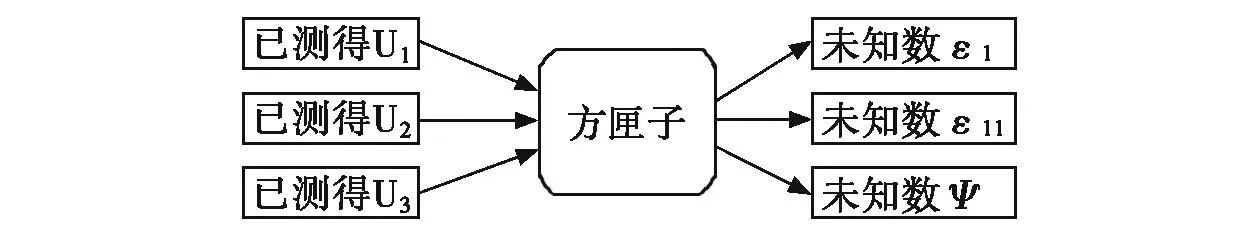

结合上一节对四分量的核心认识,以懂得正确思想观念的重要。钻孔应变观测自上世纪六十年代,来自国外、弹性力学。那时,开始知道平面应变状态有三个未知数:最大、最小主应变和最大主应变的方位角。为得到这三个未知数,需要得到三个测量值(已知数)。于是无论是仪器,还是观测数据的分析、计算,都需要有如下这个方匣子(大计算式):

上面的通用基本观念是绝对正确的,也一直延续了下来。在上世纪60-70年代,我国引入了三分量钻孔仪器的工作式(表达式)。可惜当时,由Ψ权威人给出地应变求解式,也是上面的式子,那时没做更多的说明讲解。此后,逐渐地不怎么关注这个方匣子里面的内容,甚至没怎么细看过。其实,一直使用着的这个方匣子里面,实际是由两部分捆扎在一起的:

ε1=(两个主应变之和的计算式+

两个主应变之差的计算式)/2

,

ε11=(两个主应变之和的计算式-

两个主应变之差的计算式)/2

。

作为对比,再来看叙述的四分量计算过程,先把元件的读数变化值相互加减之后进入算式(如下大计算式),由算式一步性地得到所需的面应变和剪应变。

于是,这几十年以来,觉得的最大、最小主应变这两个未知数是最基本、最单纯的基本量,也是“最直接得到的”或“最先得到的”,这最后的半句话是有纰漏的。所以,需重新审视最基本、最核心的工作原理式。即当元件之间夹角均匀分布45度时,各个元件感受到的位移变化量U为

U1=A(εⅠ+εⅡ)+B(εⅠ-εⅡ)cos2(Ψ)

,

(1)

U2=A(ε1+εⅡ)+B(εⅠ-εⅡ)cos2(Ψ+45°)

,

(2)

U3=A(ε3+εⅡ)+B(εⅠ-εⅡ)cos2(Ψ+90°)

,

(3)

U4=A(εⅠ+εⅡ)+B(εⅠ-εⅡ)cos2(Ψ+135°)

,

(4)

式中:U为元件的测量值依时间的变化量(或称增量);Ψ为最大主应变方位角(从正北向起算,逆时针为正,系三角几何定义);εⅠ、εⅡ为岩石的最大、最小主应变。这是100年前诞生的通用形式的式子,有人以为是我们发明的。

从计算过程来看,元件通过钢筒所直接感受到的物理量,是如下的两个“核”:

A(εⅠ+εⅡ)和B(εⅠ-εⅡ)。

这正是问题的核心。A、B为仪器(元件)对面应变和剪应变的灵敏系数[4]。当知道了A、B的数值,就立即得到了面应变、剪应变的测值。

对于A、B需要说明的是,A、B两个系数的表示式并不相同,B值的表示式更复杂一些,即它俩的比例数值在不同情况下是不同的,除钻孔内器件极少的“空孔法测量”之外,通常的高灵敏度观测,都不能拿哪一个系数乘某个常数来代替另一个。(有人问,元件测量位移本是一个灵敏系数,怎么在此出现两个灵敏系数?回答这个问题可以从“元件是测量钢筒内径的位移,而钢筒是在感受岩石里的应变”来理解。钢筒对岩石的状态是同时感受着面应变和剪应变,是这两者。)所以,面应变和剪应变才是井下仪器所直接观测到的物理量。即最先得到的、最直接的结果。

从现在开始,我们的思想观念要完成这场“变革”,或是提升:不是单单地用最大、最小主应变作为唯一的计算结果,而是也可以把面应变和剪应变作为最首选的表达方式,并在多方面得到运用。在此向大家推荐多用面应变和剪应变的视角,原因有三:

(1) 两者的系统误差明确,均来自一个灵敏系数决定其系统误差量,而不是像最大、最小主应变,其误差来自两个灵敏系数的系统误差而且不稳定,因为它还取决于两个主应变的数值大小之比。

(2) 不少情况下,分析、了解面应变和剪应变,物理图像更清晰,直观效果是距离震源模式、物理预报更近些,坚信不久后就可以看到实践的证明。

(3) 当四分量遇上了面应变和切应变观念,计算式显得很简洁、方便、实用。似乎,四分量更像是为这两个应变量的观测而专门设计的。两个面应变式子为:

(εⅠ+εⅡ)1=(U1+U3)/2A

,

(5)

(εⅠ+εⅡ)2=(U2+U4)/2A

。

(6)

剪应变式子为:

(7)

最大主应变的方位角为:

(8)

总之,有了四分量,面应变和剪应变的计算更方便。对于我们,既有了硬件(仪器),又有了软件(面应变和切应变的思想认识、观念—思想认识和工作的方法),就可做更多的研究和探讨。

3 相关系数发现经历和引来的新课题

再来讨论两个面应变的相关系数。在2012年9月彝良M5.7地震后,昭通市地震局绘制的震前、震时和震后面应变相关系数曲线出现了短时间的异常,且否定了干扰或仪器故障;两年后的2014年鲁甸M6.5地震,邻近4个地震台站中有2个得到明确的应变异常,且3个地震台出现较确切的相关系数“自检因子”异常,不得不正视这种从未见过、听过的现象(孔向阳等,2015)。同一时间段,池顺良也在思索四川姑咱等地应变仪四分量数据的“失恰”现象,即在震前、临震、震时和震后的几个时间段,面应变相关系数统计值有逐步下降和逐步恢复的过程[3]。

2种型号的四分量应变仪在不同地点对几个不同的中强地震,分别给出统计或曲线式的相关系数异常,或许具有其客观性,确都直对着“尴尬”困境:原本只是用来证实资料可靠的参数,却在应变异常出现时伴随着自身异常。这个发现有待得到进一步证实,也需要足够的如渔洞台2014年的疑似“反面”震例(无明显异常的震例),有利于做全面的分析。再有,是怎样的力学机理,使得弹性力学计算式的前提条件(如,钻孔周围数十倍钻孔直径范围以内的岩体不再均匀完整、各向同性)受到某种暂时的破坏或扰动?

下面图6是鲁甸地震台记录鲁甸6.5级地震时的异常曲线。震中距26 km,此值已接近于震源的破裂段长度。计算相关系数的窗口宽为25 h。震前数天出现较大的应变异常,伴随着自检因子的明显突变,出现负值;面应变和剪应变的变化形态并不相同:面应变在震前变化大,震时的反应却很小;剪应变在震前、震时、震后都有明显的幅度较大的变化。曲线最右端的变动来自降雨,但降雨没有带来相关系数的扰动。说明这个自检因子的变化不是来自地表。

在此,对相关系数的特点(习性?)作试探性分析。其确实是一个很好的工具,方便实用,且有了相关的计算软件。它对缓慢的飘移反应迟钝,却对小幅度的波动反应灵敏,有时凭肉眼看不出两条曲线的相似度如何,但相关系数却能给出定量的结果。

概略上述,归结出如下的初步认识及新的疑问:

(1) 相关系数在日常(地震平静期)无明显变化的观测点,出现和识别这种异常最为可靠和容易,无需数据处理,该异常资料亦就最可靠。

(2) 异常主要是短期和临震的异常,随着资料的梳理,异常的时间似乎在向前扩展,按池顺良的研究可以有半年的异常,在昭通则没有看出这样长时间的异常信息;没有很长时间的异常也许反而是个优点—少有多地震的信息互相搅扰。

(3) 只对较大的地震敏感,对小地震不敏感,例如小于5级的地震?

(4) 只是对不很远处的地震有反应,如何反应远处的地震?如5级30公里?6级70公里?7级200公里?(池顺良给出的对玉树地震的反应可达450公里许)。

(5) 不具有记忆力,地震后没有明显的残留效应,这也可算一个优点。

(6) 目前,还未发现地表因素的干扰(如,降雨)。

(7) 反面的例子(无地震有异常,有异常无地震)目前还很缺乏注:在这次讲座的讨论中,池顺良提到,有的观测点存在有断层的缓慢运动,会造成两个面应变之间的差异,两个剪应变曲线斜率的差异,此时或许会有相关系数的下降。。于是,从学科发展的角度、或从实用的角度出发,都需对之前质量好的四分量资料再做一次相关系数的计算和审视,查看其曲线有无异常且有无对应关系(即做一次相关系数的“回头看”)。对于现今和未来的现实工作,地震观测人、资料分析人都应“严阵以待”,平日里可以将它作为“报平安”的依据。也可看出,密集型台网是重点危险监视区监测的重要措施。

图6 鲁甸地震台记录鲁甸6.5级地震的异常曲线Fig.6 Anomaly curve of Ludian M6.5 earthquake recorded by Ludian seismic station

4 结语

四分量钻孔应变观测研究已经触及地震前出现的应变异常,这些初步显露出来的异常秉性和隐约的形态实属空前。我深知获得它的不易,也自感有幸,在芜湖会议(全国第一届地应力专业会议)三十多年后终算是有机会看到了震前异常的模样,也算是一种回报。这些空前的第一手资料在数量上还不够多,也不够丰富(缺少旁证资料等),笔者对它的研究也较粗浅,仍处在起步阶段。目前,这个关键性的新起步已经迈出,此前关于四分量观测是否应该继续下去的议论,有了答案。

钻孔应变观测在技术和理性思维上确有进步。甚至说,目前得到的观测资料和粗略分析是地形变学科的诸多手段所不曾得到也不曾想到的,现在已经着手的高频段观测领域里更有许多诱人的未知境界。面对喜忧参半、思绪纷杂的十字路口,我们从业者感到肩上的重任,要正视现实中的各种管理与协调等问题。我们要做的事情还很多,如,专业队伍业务水平的总体提升,对仪器生产存在的诸多技术问题的解决和疏导(如,钻孔挖掘质量的保证和检查方法;建立井下仪器的技术体系和培养工匠精神,保障探头长寿命;仪器质量的奖惩制度、数据采集与入库标准等也急需指导与协调)。

遥想60年代末,曾有河北和山西省的群测群防观测点,自发制作土办法的土层应力仪,那是用汽车的内胎灌满了水,填埋在几米深的土层里,经过橡皮导管连接到地面,再用玻璃细管观测该水面的高度,可谓第一个体积应力仪。这也成为山西地震预测的历史。如今,小型四分量钻孔应变观测台网已开始建设,它将以高灵敏度、高采样率、高密度、高可靠性,力图取得非同往常的新观测结果,值得祝贺。

在41年前安徽芜湖召开的“全国第一届地应力观测专业会议”上,围绕“解放思想,发力前行”的主题,提出了几种钻孔仪器的研制设想,并提出四分量钻孔仪数据自检的“第一式”。此后的实践也证明了“思想前行”的重要意义。

在此,我们还要深切怀念钻孔应力观测的倡导者李四光先生,学习他对地震工作的执着精神和对实地观测工作的严谨态度。