基于 Anylogic 仿真的兰州西站客运枢纽换乘衔接优化研究

2019-03-20王雪鑫许得杰曾俊伟钱勇生

王雪鑫,许得杰,曾俊伟,钱勇生,黄 宇

(1.兰州交通大学 交通运输学院,甘肃 兰州 730070;2.兰州职业技术学院 招生就业处,甘肃 兰州 730070)

铁路综合客运枢纽是以铁路为主连接各个交通方式的乘客集散重要场所[1],在枢纽内会随着列车时刻表产生大量的换乘旅客,如果对客流组织不当,使乘客无法得到及时换乘,将使得客流严重拥堵,容易造成安全隐患。由于实际中乘客的走行行为极为复杂,针对换乘枢纽内的衔接优化主要采取仿真方式,将行人特性划分为宏观、中观、微观3个层面。宏观层面通过拟合通道内行人的流量、密度、速度3个参数的特性,探讨建立客流模型的优劣[2-4];中观层面注重行人在短时间决策;微观层面部分学者对行人的步速、主观因素进行讨论[5]。随着仿真模型对行人的刻画越加完善,微观层次的研究提出行人不同的冲突状态,包括同向、侧向以及对向冲突[6]。为提升仿真的可信性,通常需要对实地进行调查,优化当前换乘中存在的瓶颈问题,主要包括车站内部设施不合理、换乘流线设置有误等[7-8],在此基础上为定量比较改善效果,一般选择相应指标进行分析[9]。随着兰州地铁1号线的建成,兰州西站的客流组织变得更加复杂,而且由于兰州站的运输任务不断向兰州西站转移,兰州西站换乘面对早晚高峰时段的客流激增显得应对不足。为解决兰州西站换乘不便的问题,对其换乘周转层内部不合理的组织进行改善,优化客流流线,最终达到乘客顺畅换乘的目的,最后选用Anylogic建立相应的仿真模型,该模型中行人库模块以社会力模型为基础,可精确模仿行人特征[10],选取区域客流密度、换乘疏散时间为指标,对比改善前后效果。

1 兰州西站现状

1.1 兰州西站概况

兰州西站位于七里河区西津西路,是我国西部最大规模的路网型铁路客运枢纽站,该站总建筑面积约26万m2,总规模13台28线,投入运营的有13台26线,由北至南分别为高速场与普速场,其中普速场贯通改建陇海铁路(兰州—连云港东)、兰新铁路(兰州—阿拉山口),共5台11线,高速场贯通宝兰客运专线(宝鸡南—兰州西)、兰新铁路第二双线(兰州西一乌鲁木齐),共8台17线(含正线)。目前,兰州西站日均办理始发、中转、终到列车共约160列,高峰期如“十一”长假期间,日到发旅客量均超过5万人。

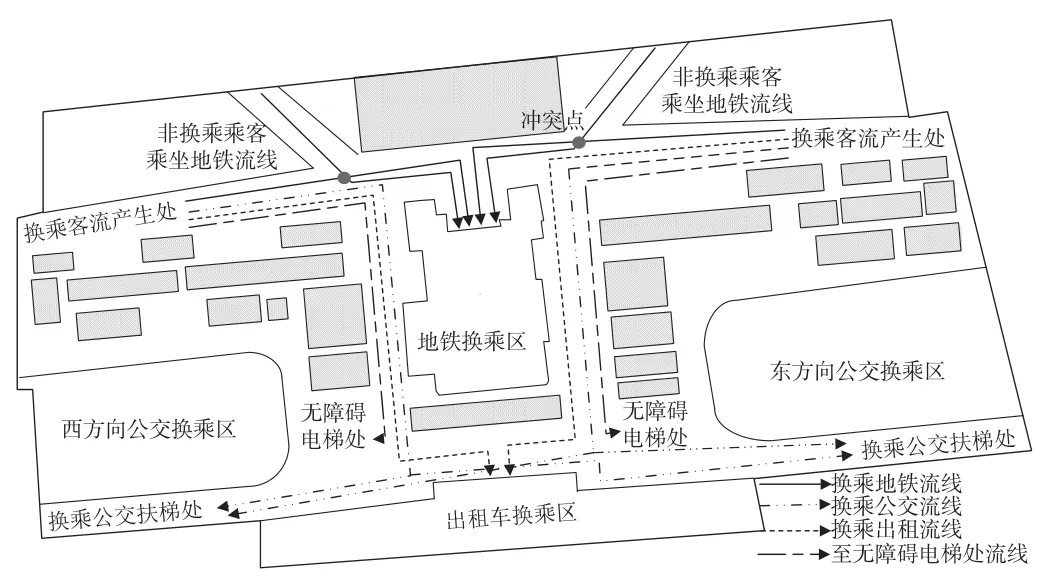

兰州西站客运枢纽结合城市交通主干道以及城市轨道交通网络,包含普速铁路列车与高速铁路列车、地铁、出租车、公交车以及社会车辆等多种交通方式的换乘,是城市居民出行的大型集散地点,其功能格局为“南北地上进站、高架候车、地面出站、地下换乘”。 其中地上二层为高架候车层,其主要功能为候车、商务休闲。地上一层为站台层,其主要功能为乘车集散区域。换乘周转层为地下一层,换乘旅客从站台通过东、西2个方向进行站内换乘或出站,这一层包括公交换乘通道、公共换乘区、地铁换乘走道及出租车换乘区。兰州西站换乘周转层乘客换乘流线如图1所示。图中非换乘客流指站外进入西站客运枢纽的出行客流,换乘客流指客运枢纽内从高速铁路、普速铁路、城际铁路换乘到地铁等其他交通方式的客流。地下二层与三层分别为兰州地铁1号线与2号线的乘车场所。

图1 兰州西站换乘周转层乘客换乘流线图Fig.1 Lanzhou West Railway Station passenger transfer streamline diagram

1.2 换乘乘客特征

兰州西站换乘客流大部分是来自于到站乘客,通过分析兰州西站的列车时刻表,得到兰州西站列车到达数量分布如图2所示。

从宏观角度分析其客流特征,由图2可以看出,兰州西站列车数量整体较多且分布不均匀,峰值出现次数较多。其中,乘客上下班早高峰,即7 ∶ 00—8 ∶ 00的时间段是一天内列车到达最集中的时间点,铁路换乘旅客具有短时冲击性特点,同时在早高峰时期,西站附近居民也需要到枢纽内进行乘车,此时,非换乘旅客与换乘旅客存在侧向冲突的情况,如图1中冲突点所示位置,此时兰州西站客流流量较大、行人整体速度较低,换乘通道与安检设施区的客流密度增大。解决车站拥堵问题,应考虑车站最拥堵的时段,因此解决高峰时段拥堵问题是解决车站拥堵问题的关键。

图2 兰州西站列车到达数量分布Fig.2 Trains arrived at Lanzhou West Railway Station

从微观角度对客流进行分析,到站客流最明显的特征为携带行李的旅客众多,占全部旅客90%以上,并且大都结伴而行。携带行李的旅客主要有以下特征:首先此种旅客走行速度受行李的体积、重量、个数的影响,较正常旅客在轨道车站的步速1.0 ~ 1.3 m/s有不同程度的降低;其次携带行李的旅客在走行路径的选择上会倾向于自动扶梯或无障碍电梯;最后由于行李的影响,此类旅客在占地面积上,也会比普通旅客大,而占地面积会影响后行者与前行者之间的安全距离,从而影响整体旅客的走行速度。结伴而行的旅客与单个旅客存在明显差异,主要表现在走行速度方面,单个旅客在走行中具有避免碰撞、步速较快的特征,结伴旅客在组内步速一致,但速度会整体低于单个旅客,同时在进行换乘安检中,结伴而行的旅客存在组内一人过安检后,在闸机外等候的情况,从而易造成客流的冲突。

1.3 存在问题

通过查看兰州西站换乘周转层平面图和实地调查,发现目前兰州西站在换乘中存在以下问题。

(1)引导标识不明确。经过上层自动扶梯进入换乘周转层后,未对东、西方向换乘的常规公交车线路进行明确指示,使得部分乘客存在折返情况,即公交换乘区存在到达东方向车站后再去往西方向车站客流,此种折返极大影响行人的平均走行速度与换乘时间。

(2)高峰时期安检闸机能力不足。兰州西站可通过自动扶梯实现从站台层进入换乘周转层,在进入周转层前设置10个安检闸机,但在实际调查中发现部分闸机未投入使用,使得在闸机处存在排队现象。同时部分旅客不会使用磁质车票通过闸机,使得整体旅客的通行速度有所降低。

(3)无障碍电梯组织不当。兰州西站为方便旅客设置了无障碍电梯,除腿脚不便的乘客,部分行李过重的乘客也会选择电梯,但未安排相关工作人员组织旅客进行有序的排队,使得电梯前众多旅客拥挤。

2 Anylogic仿真模型

2.1 仿真模型建立

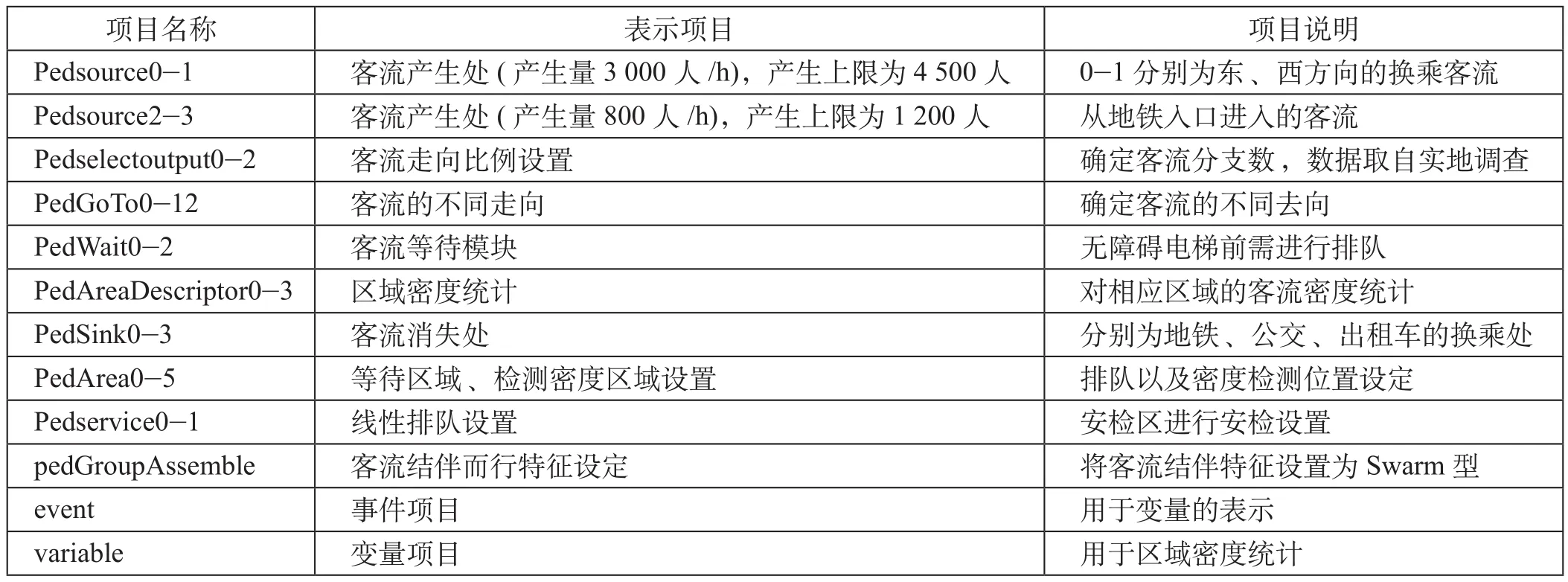

首先需要对兰州西站的换乘周转层进行描述,以兰州西站换乘周转层平面图为底图,对其中关键设施进行建立,包括闸机位置确定、排队路线、各方向行人产生和消失模块设置、行人区域密度设置等;然后加入行人库中的各逻辑模块,逻辑设置主要为各方向客流在兰州西站的流动为主,仿真模型相应模块含义如表1所示,将各模块进行逻辑连接和事件输入,构成模型流程图,完成模型的建立。仿真的数据取自实地调研及软件自带参数。由于乘客在换乘过程中不仅要求换乘走行时间短,并且在换乘舒适程度上也有要求,故以区域密度、客流全部到达目的地时间(换乘疏散时间)作为统计指标。

2.2 客流分支数的确定

通过调查问卷的方式,得到兰州西站普通乘车旅客的不同出行目的交通调查数据,用于仿真模型中Pedselectoutput模块的设置,由于所疏散的为早高峰时期客流,客流的出行目的在划分上主要考虑,上学、上班、购物娱乐、就医、旅游、其他6类,所占比例分别为32.34%,40.1%,13.63%,4.19%,3.11%,6.64%。通过调查兰州西站周围的交通环境,分析居民的出行目的,得知在早高峰期间需要在兰州西站枢纽中进行乘车的旅客乘坐出租车的较少,大部分乘坐公共交通,并且在地铁通车之后,大部分会选择地铁出行,故针对Pedselectoutput比例的设置更偏向于乘坐地铁。

表1 仿真模型相应模块含义Tab.1 Simulation module meaning

3 兰州西站客流换乘分析

3.1 改善措施

(1)优化导向标识。对西站的导向标识进行明确化,通过闸机后便指出东、西2个方向的具体公交车,以及地铁1号、2号线的位置。同时增设2台闸机,高峰时期备用。对于导向标识优化主要体现在行人总体的速度上,可在仿真模型中调整Pedsource中行人舒适速度参数,优化前为uniform(0.9,1.15),优化后设置为 uniform (0.95,1.2)[11],其次由于导向不明,部分旅客存在折返情况,故优化前在Pedselectoutput中设置10%的旅客到达错误的换乘地,并进行折返,至正确换乘地。闸机的增加可在Pedservice模块将服务数与队列数较改善前增加2。

(2)换乘客流与普通乘坐地铁的乘客存在侧向人流冲突的情况,应当利用隔离设备将两股客流进行隔离,此种措施可以降低行人在聚散过程中的冲突交织概率。模型中可设置墙体将两股客流分隔。

(3)无障碍电梯前应有工作人员组织旅客进行直线型排队,可节省空间,避免客流冲突。此优化措施可通过调整模型中Pedwait模块,在优化后设置行人在目标线上排队等待,目标线设置在无障碍电梯旁。

3.2 改善方案比较分析

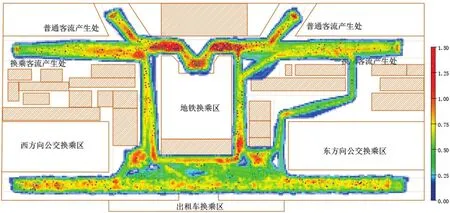

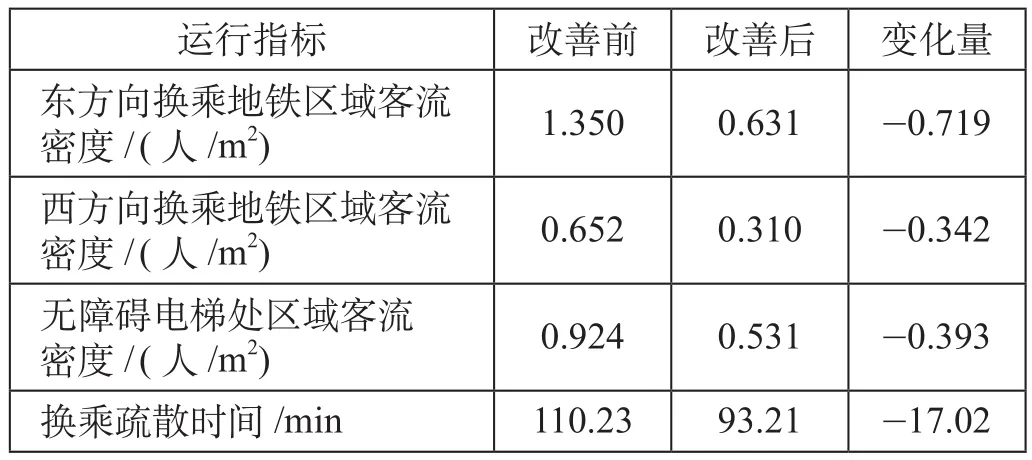

为验证改善措施合理性,通过建立的仿真模型展示改善之前35.42 min运行状况和改善之后35.83 min运行状况的仿真图分别如图3、图4所示。图3的仿真时长为35.42 min,图4仿真时长为35.83 min,可利用该参数记录客流自产生时起至完全疏散的时间,作为换乘疏散时间。在仿真图中行人流量密度的大小通过颜色深浅来表示,蓝色为行人密度极低的区域,绿色对应低密度区域,黄色对应中密度区域,红色代表高密度区域。仿真模型运行时将改善前和改善后的仿真都设置运行35 ~ 36 min之间,观测3次区域密度值,其后使模型一直运行,直至客流从图中完全消失,并观测改善3次换乘疏散时间情况,计算改善前后的变化情况,改善前后的运行指标比较及变化情况如表2所示。

通过观察改善前后的行人密度仿真图可看出,改善之后黄色及红色区域面积明显减少。在换乘冲突处,改善之前东、西方向换乘客流与普通乘坐地铁客流在仿真3 min时进行交汇,12 min时产生轻微拥堵,如图3所示,35 min时两股客流已产生较为严重的拥堵,此时区域客流密度达1.350人/m2,在52 min时拥堵面积达到最大,之后慢慢疏散。图4所示,改善之后由于使用隔离设备使得两股客流分离,减少了行人交织的区域,因而区域客流密度会有所降低。在无障碍电梯处,改善之前由于乘客未进行排队使得整个通道呈现黄色偏红色。改善之后,乘客在电梯前进行排队进入,整个通道仅在排队处显示出线性的红色,其余部分由改善前的红色降至黄色甚至绿色。改善之前由于导向标志不明确,设置10%的乘客在公交换乘时出现折返,故在出租车换乘区前的通道处整体呈现为黄色,部分区域由于乘客间对向冲突而产生红色,改善之后由于无折返情况,故通道内区域密度明显减少。

客流在仿真75 min时达到产生上限,改善之前客流全部消失在仿真图上的仿真时间为110.23 min,说明全部旅客换乘疏散时间为110.23 min,最后产生的旅客换乘疏散时间为35.23 min,通过优化,旅客整体速度提升,无折返客流,拥堵面积减少,使得乘客及时得到疏散,改善之后全部旅客换乘疏散时间为93.21 min,最后产生的旅客换乘疏散时间为18.23 min,改善之后降低15.44%。

通过相关指标的比较分析,得出通过改善措施,南方向换乘地铁区域客流密度、北方向换乘地铁区域客流密度、无障碍电梯处通道区域客流密度分别降低53.26%,52.45%和42.53%,换乘疏散时间也减少17.02 min,结果表明通过改善措施可以减少拥挤程度,缩短换乘时间,改善措施确实有效。

图3 改善之前35.42 min运行状况的仿真图Fig.3 Operating condition simulation 35.42min before optimization

图4 改善之后35.83 min运行状况的仿真图Fig.4 Operating condition simulation 35.83min after optimization

表2 改善前后的运行指标比较及变化情况Tab.2 Comparison and change of operational indicators before and after optimization

4 结束语

铁路客运枢纽内铁路交通与城市轨道交通之间换乘衔接组织优化,有利于减少乘客出行时间、提高枢纽的服务水平。兰州地铁1号线使得在兰州西站客运枢纽的换乘衔接更加复杂,通过查看兰州西站的换乘周转层平面图以及实地调研,发现旅客之间的侧向冲突、无障碍电梯处的人流拥堵成为换乘的“瓶颈”,消除瓶颈可以有效提高乘客的换乘效率。Anylogic仿真模型可定量描述乘客在换乘中到达车站、检票、等候等一系列交通活动链,对于瓶颈处的识别以及优化效果可提供数据支撑。经过仿真模型验证,兰州西站改善措施可使换乘疏散时间减少17.02 min,使瓶颈区域客流拥挤程度均有所缓解。但是,在客运枢纽内乘客的换乘走行行为影响因素众多,乘客的结伴行为除基本的swarm、chain等外还有众多类型,并且行人在实际中的决策行为还有待进一步深入研究。