关于建立中欧班列质量评价指标体系的探讨

2019-03-20秦欢欢

张 文,秦 胜,彭 乾,秦欢欢

(1.中铁集装箱运输有限责任公司 国际联运部,北京 100055;2.中国铁道科学研究院集团有限公司运输及经济研究所,北京 100081)

1 概述

随着国家“一带一路”倡议的深化实施,我国与欧洲及沿线国家的经贸往来日益密切[1],物流需求与日俱增,为中欧班列提供了难得的发展机遇。中欧班列自2011年开行以来,截至2018年底已累计开行13 000列。2018年,中欧班列日均开行超过17列以上,国内开行城市达到59个,到达国外15个国家49个城市,实现了规模化、快速化发展。进入新时代,需要遵循铁路运输的技术经济特点和发展规律,发挥市场配置资源的优势,建立以质量为导向,效益优先的评价体系,推动中欧班列高质量发展。

中欧班列开行数量每年迈上新台阶,运营品质快速提升,品牌效应不断彰显[2]。但是,中欧班列质量评价指标体系还不够完善,发展初期以规模为导向、以发送列为指标的评价方式过于简单,对中欧班列发展的引导力不够充分。尤其是近年来各地发展中欧班列偏重于规模建设[3],而忽略了中欧班列质量才是中欧班列核心竞争力的根源。个别地方为了追求开行数量,存在重箱静载重过低、往返运输不均、计划兑现不高等情况,既浪费了铁路运力,同时推高了中欧班列全程物流成本,不利于中欧班列的常态化、可持续发展。

中欧班列高质量发展是市场需求和产品自身发展的需要[4],建立中欧班列质量评价指标体系就是着眼国际物流市场,从强化班列核心竞争力、精心打造国际物流运输品牌、推动中国标准走向世界的战略高度出发,进一步引领中欧班列高质量持续发展。建立健全中欧班列质量评价指标体系具有重要意义。

(1)有利于对中欧班列进行量化分析和统一评价。目前中欧班列主要是按开行列数进行统计评价,每一列挂运的车数不统一,装载的重箱数量也不同,对通道运输能力的使用效率也不同,在国际运输通道能力紧张的情况下,这种比较“粗放”的组织方式,将会制约中欧班列进一步发展。

(2)有利于中欧班列质量提升和市场化运营。中欧班列作为介于“空运”和“海运”之间的国际物流方式,核心优势就是比“空运”运输成本低,比“海运”运输时效高,“10日运达欧洲”就是中欧班列追求的品质和目标。但是,个别地方过度依赖政策支持,使得中欧班列市场化运营进程困难。

(3)有利于打造中欧班列国际物流品牌。“中欧班列”作为我国铁路“走出去”的标志性品牌之一,已经成为亚欧国际物流通道上的运输产品,目前虽然已有很高的知名度和较为广泛的传播力,但社会对其品牌的特征、内涵和价值了解不足[5],因而亟需在这方面加强研究。

2 中欧班列质量评价指标体系构建

围绕中欧班列高质量发展的新要求,构建刻画中欧班列总体运营情况的质量评价指标体系,包括规模范围、时效速度、运输效能、经贸贡献、货物安全等5个方面,同时每个方面还包含若干项核心指标。

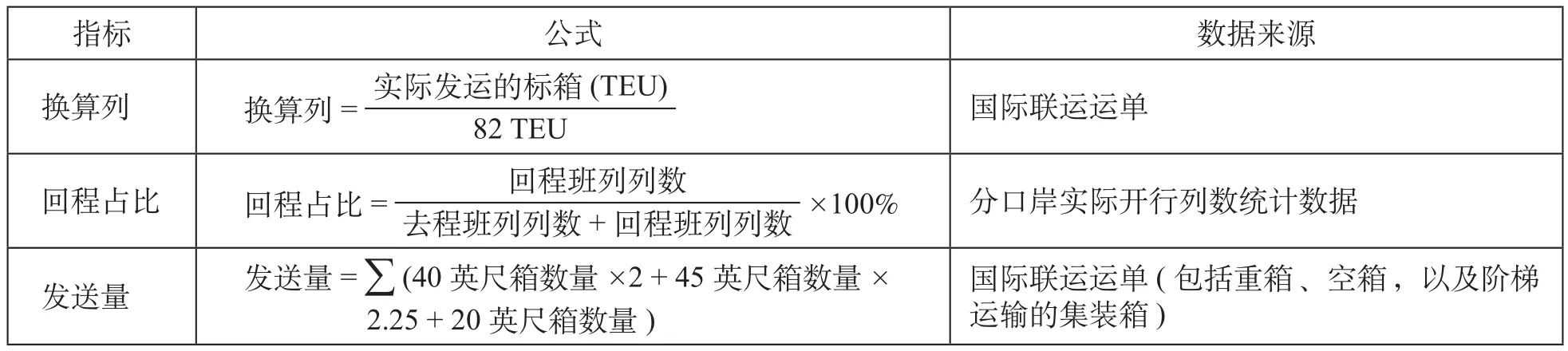

2.1 规模范围指标

规模范围指标是中欧班列发展体量、规模效益评判的重要指标,也是中欧班列不同发展阶段的评判依据。在一定阶段内,提升中欧班列规模是降低中欧班列运营成本的关键途径。规模范围指标包括中欧班列总体开行列数、货物发送量、发送及可达范围等指标项。

(1)发送列数。统计周期内中欧班列开行列数,分去、回程,按分年度、累计值分项统计。发送列数包括按图定线路开行的列车,也包括按调度命令开行的临时列车。

(2)发送箱数。统计周期内,中欧班列所运载的全部集装箱数量、重箱数量。按去、回程,按年度、累计值分项统计。

(3)回程占比。统计周期内,回程中欧班列开行数量与去、回程中欧班列开行数量的比值,反映了中欧班列双向开行均衡程度。中欧班列去回程双向均衡运输有利于境内外铁路统筹运输组织,提升车辆、集装箱的运用效率,降低全程物流成本。

(4)覆盖范围。中欧班列始发或到达的国内外城市数量,包括国内城市数量,国外国家及城市数量。

(5)换算列数。中欧班列实际发送集装箱数量按每列满编运载41车(82 TEU)集装箱的标准折算中欧班列开行列数。以换算列数作为评价指标,纳入中欧班列质量管理,有利于促进零散中欧班列货流的集零成整、集并运输,加强常态化整列运营难度较大的中欧班列平台合作,扩大中欧班列覆盖范围,优化中欧班列开行结构,降低中欧班列市场化经营成本。

规模范围核心指标如表1所示。

表1 规模范围核心指标Table 1 Core indicators of scale range

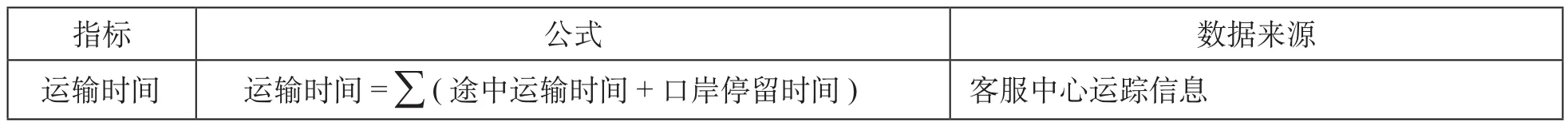

2.2 速度时效指标

中欧班列单位货值高、货物资金周转提速需求大,中欧班列的快捷性、准时性带来的时间效益显著,是中欧班列高质量运营的重要体现。提高平均送达速度,保障全程物流时效,亦是提升中欧班列运行品质的有效途径[6]。速度时效指标包括速度指标、时效指标2种类型,具体可细分到国内、宽轨、西欧标准轨段等不同运行区段。

(1)运输时间。指中欧班列“站到站”运输时间,包括全程运输时间,以及从全程运输各环节细分的境内段、境外段(宽轨段、欧洲标准段)分段运输时间、沿线铁路口岸平均停留时间。

(2)平均旅速。指中欧班列运输里程与运输时间的比值,包括全程平均旅速,境内段平均旅速,境外段(宽轨段、欧洲标准段)平均旅速。

速度时效核心指标如表2所示。

表2 速度时效核心指标Table 2 Core indicators of speed and timeliness

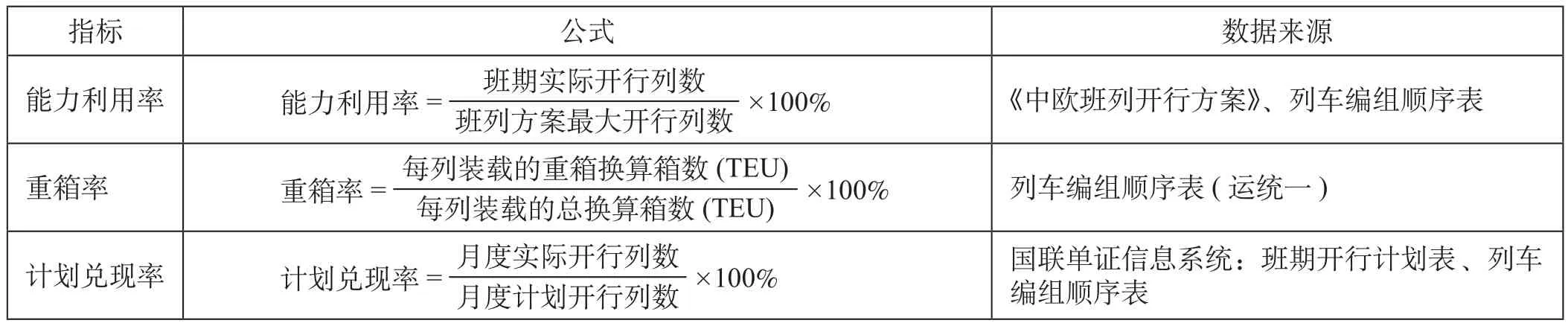

2.3 运输效能指标

运输效能指标描述中欧班列铁路运能供给、口岸畅通水平,中欧班列国际联运计划编制、商定、实施等运输组织水平,以及固定设施、移动设备等运力资源运用的总体效率效益,是评价中欧班列质量的关键指标。

(1)班列线数量。中欧班列开行方案或运行图中铺画的中欧班列运行线条数量,是评价中欧班列常态化铁路运能供给的关键指标,包括图定运行线总条数、干线数、支线数,以及按口岸别专项细分统计。

(2)能力利用率。中欧班列实际按图开行列数与图定运行线所能支撑最大班列开行数量的比值,反映了中欧班列实际运营需求对铁路图定运能供给的利用程度,可按口岸别、干线别进行专项细分统计。

(3)平均静载重。中欧班列重箱静载重的平均值,反映了中欧班列货物对铁路提供计重运能的利用程度,可按去、回程别进行专项细分统计。

(4)重箱率。中欧班列运输重箱数量与运输集装箱总数的比率,是反映中欧班列货源组织对铁路综合运能供给的利用水平,是评价中欧班列质量的综合性关键指标,可按去回、程进行专项细分统计。

(5)满载率。中欧班列集装箱按载重或容积达到满载条件的重箱占所有重箱数量的比值,反映了中欧班列货源组织对集装箱运能供给的利用水平,是评价中欧班列质量的综合性指标,可按去回、程进行专项细分统计。

(6)计划兑现率。中欧班列实际开行列数与计划开行列数比值,反映了中欧班列运营管理实绩与运营目标的兑现程度,是评价中欧班列质量的综合性指标。

运输效能核心指标如表3所示。

表3 运输效能核心指标Table 3 Core indicators of transport efficiency

2.4 经贸贡献指标

统计搭乘中欧班列的进出口货物主要货源结构、货值量,反映中欧班列物流发展与中欧经贸往来关系,体现中欧班列对中欧经贸发展的贡献作用。

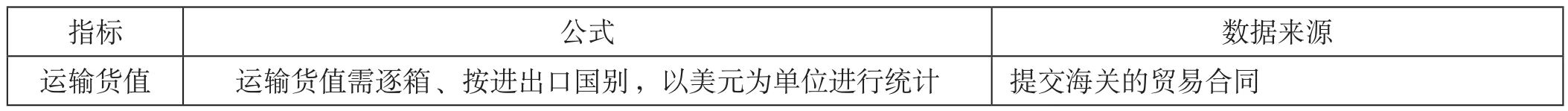

(1)运输货值。搭乘中欧班列进出口货物的价值,按同期人民币、美元分别统计,体现中欧班列在中欧经贸合作中的地位与作用,是评价中欧班列贸易属性的关键指标,可按去程、回程进行专项统计。

(2)单位TEU货值。搭乘中欧班列货物每TEU的平均价值,体现了中欧班列物流市场细分与目标定位[7],遵循铁路运输的技术经济特点和发展规律,是评价中欧班列效益水平的关键指标,可按去回、程进行专项细分统计。

(3)重点品类占比。搭乘中欧班列的货物按TEU发送量计,排名前5的品类TEU发送量占总TEU发送量的比值,可按去回、程进行专项细分统计。

经贸贡献核心指标如表4所示。

表4 经贸贡献核心指标Table 4 Core Indicators of economic and trade contribution

2.5 货物安全指标

统计中欧班列运行安全事故频率、货损货盗情况及国际保险业务量,是反映中欧班列全程货物安全保障及风险防控能力的重要指标,可按境内段、宽轨段、欧洲段等分区专项统计。

(1)安全事故数。因货物匿报品名、超重及装载加固不良,集装箱破损等原因,造成行车事故、列车停运或甩车等影响班列正常运输的情况的次数。

(2)货损货盗事件数。班列货物发生失窃、损毁、损坏等事件的次数。

(3)保险理赔业务数。班列货物购买中欧班列全程货运险及理赔情况,包括保险业务单数、投保比例、理赔次数。

3 中欧班列质量评价指标运用策略

综合考虑中欧班列运营主体多、覆盖范围广、发展速度快、质量体现多样化、数据源分散化等质量评价指标运用实践中存在的问题,有针对性地提出中欧班列质量评价指标的运用实施建议。

3.1 实施分层级、差异化指标评价机制

中欧班列的日常运营管理涉及到中国铁路总公司、中铁集装箱运输有限责任公司、地方平台公司等多个主体,对中欧班列质量进行评价,应从总体和个体2个维度出发,一方面对班列整体运营情况进行评价,评价对象为统计周期内开行的所有中欧班列,反映中欧班列总体开行规模、速度时效、运行效能、经济贡献及安全水平;另一方面对各地运营企业及运作班列线路的运营情况进行评价,研判各地运营企业、运行线路的中欧班列质量,强化指标横向比较。

3.2 坚持多元化、系统性指标评价导向

中欧班列开行初期,各地开行中欧班列侧重开行数量与规模的评价,统计指标主要以开行列数为主。随着中欧班列数量快速增长、规模显著扩大,班列发展趋势逐渐由高数量向高质量转变。因此,对各地开行中欧班列的质量评价也应由单一的开行列数指标,向重载率、回程比、运输时间、货值等全面反映中欧班列运营情况的多元化指标转变。

3.3 引入区域化、整体性指标评价策略

中欧班列开行初期,班列开行情况主要按开行城市口径进行统计,容易形成不同开行城市无序竞争,不利于中欧班列综合效益提升。按照《中欧班列建设发展规划(2016—2020年)》中“统筹协调、区域联动”的基本原则[8],中欧班列组织和运营应加强各区域间、区域内的统筹协调。因此,建议按区域口径进行指标统计与评价,有助于加强城市间货源组织合作,形成区域合力,避免无序争抢货源现象。

3.4 推行分阶段、有侧重指标评价分析

对中欧班列质量评价应分阶段实施,首先落实对核心指标的评价,如发送量、运输时间、回程比、计划兑现率等市场关注度较高的关键指标。试行一段时间后,还可以根据各地发展水平与物流功能定位,对部分中欧班列质量评价指标的选取有所侧重,注重地区差异性。同时,对中欧班列质量评价指标进一步细化,如口岸停留时间可以细化为换装作业时间、海关作业时间等,使中欧班列质量评价分析更科学。

3.5 建立指标数据共享、互通评价机制

中欧班列质量评价指标相关数据来源包括中国铁路总公司中欧班列开行方案、中铁集装箱运输有限责任公司国联单证信息系统、客服中心运踪信息、列车编组顺序表、客户提交海关的贸易合同等,需要各单位建立中欧班列质量评价合作机制,在中欧班列境内协调机制的统筹下,加强信息融合与实时更新。

4 结束语

顺应中欧班列发展新阶段的市场需要,构建以质量为导向的中欧班列评价指标体系,为中欧班列高质量运营管理提供支撑。中欧班列质量评价指标体系的构建是一项综合性、系统性、动态性的工作,随着中欧班列影响力的不断增强,其质量评价指标体系也应不断完善,不仅需要评价班列运营情况方面的指标,还需要对经济、文化、领导力等方面软指标进行评价,如建立中欧班列价格指数、使用中欧班列提单、构建中欧班列人民币结算规则、开展中欧班列金融保险业务等,有待进一步深入研究。