两种内固定方法治疗髌骨下极骨折临床疗效的对比分析

2019-03-20张钊徐世明向茜黄东

张钊 徐世明 向茜 黄东

作者单位:534023 湛江,广东医科大学研究生院 ( 张钊 );510317 广州,广东省第二人民医院创伤外科( 张钊、徐世明、向茜、黄东 )

髌骨是人体最大的籽骨,其骨折发生率占全身骨折的 1%~2%,发生在所有年龄组,以 20~50 岁多见[1]。可由暴力直接造成或者间接暴力引起,急性髌骨下极骨折通常为关节外骨折,约占髌骨骨折的 9.3%~22.4%[2],远端骨折块多为粉碎性,有时体积较小,往往很难进行复位固定[3]。此类骨折的治疗主要包括张力带固定、髌骨爪固定、间断垂直钢丝缝合联合 Krachow 缝合法、使用特殊钢板进行固定、部分髌骨切除术等[4-7]。本研究观察用间断垂直钢丝缝合联合 Krachow 缝合法及髌骨爪固定治疗髌骨下极骨折的临床效果。现报告如下。

资料与方法

一、纳入与排除标准

1. 纳入标准:( 1 ) 经 X 线片或 CT 检查确诊为符合 AO / OTA 34-A1 分型的单侧髌骨下极新鲜、闭合性骨折者;( 2 ) 临床病历资料完整,获得 1 年以上随访者;( 3 ) 年龄 18~60 岁者。

2. 排除标准:( 1 ) 临床资料不全者;( 2 ) 近期有其它部位骨折、损伤者,伤前患有其它膝关节疾病者;( 3 ) 合并严重的心、肝、肾疾病及免疫功能低下者;( 4 ) 依从性差者;( 5 ) 患有精神疾患者。

二、一般资料

选取 2014 年 1 月至 2017 年 5 月期间在我院骨科治疗的髌骨下极骨折患者 32 例,AO 分型为 ( AO /OTA 34-A1 )[8],以上述纳入标准采集样本,按照1∶1 的比例将上述患者随机分为观察组和对照组,每组 16 例。观察组 16 例,其中男 9 例,女 7 例,年龄 21~57 岁,平均 ( 36.4±3.76 ) 岁。对照组男10 例,女 6 例,年龄 20~55 岁,平均 ( 34.6±4.25 )岁。两组患者在性别、年龄等一般资料等方面,差异无统计学意义 (P=0.29 ),具有可比性。患者均签署知情同意书。

三、手术方法

观察组采取间断垂直钢丝缝合联合 Krachow 缝合法进行切开复位内固定:麻醉成功后,患者取仰卧位,手术时使用充气止血带,手术切口采用标准的由髌骨上极至胫骨结节的前正中切口,逐层切开皮肤和皮下,暴露骨折端,生理盐水冲洗去除骨折端及关节腔内血凝块。细致保留远端髌腱及软组织附着。间断垂直钢丝缝合时,根据骨折情况使用2 根或 3 根 18 号不锈钢丝 ( 直径 1.2 mm ),直径1.6~2.0 mm 克氏针直接从近端骨折块的远端后侧表面边缘向髌骨前上缘进行钻孔,不锈钢丝采用由内向外的方式进行穿孔,对于远端骨折块的钻孔,用 1 枚直径 1.6 mm 克氏针从髌骨远端骨折块下端边缘穿髌腱打入,不锈钢丝从直径 1.6 mm 克氏针的开口处穿入。骨折用复位钳及间断垂直钢丝的牵拉收紧进行复位,为了减少突出的金属物体对皮肤的刺激,常规把结打在髌骨上缘,正侧位 X 线透视检查复位的情况。间断垂直钢丝复位之后,用可吸收缝合线对髌腱两侧进行 Krackow 锁边式缝合。缝合后的缝线两端从髌骨近端骨折块的 2 个钻孔中穿出然后于髌骨上缘束紧,然后使用可吸收缝合线减张修复撕裂的韧带。缝合后被动活动膝关节,评估关节稳定性以及膝关节全关节活动范围时的固定稳定性。手术部位冲洗抽吸后,分层闭合切口。对照组采用髌骨爪内固定方式进行髌骨下极骨折切开复位内固定:采用髌前正中纵行切口。逐层切开,显露整个骨折端,清除折端及关节腔内瘀血、嵌入折端的软组织,探查骨折状况,骨折端复位,巾钳临时固定,对撕裂的髌韧带、关节囊及扩张部应仔细缝合。测量髌骨纵向长度,选择合适尺寸髌骨爪,在髌骨上下极选择髌骨爪上下爪相对应的合适位置。冰水浸泡下撑开髌骨爪,将各爪置入设定位置,使髌骨爪与髌骨紧密接触,固定下极主要骨折块,但又不使骨折端产生移位,用约 40 ℃ 生理盐水冲洗髌骨爪使之回缩环抱髌骨。固定后屈伸膝关节检查牢固程度 ( 必要时用骨锤敲击接触髌骨爪不紧密处 ),冲洗、缝合髌前腱膜及皮肤切口[9-10]。

四、术后处理

术后为了方便管理及康复,通常使用 2~3 天的长腿夹板。术后给予低分子肝素预防下肢深静脉血栓形成,抗生素预防感染。术后 1 天开始进行股四头肌舒缩功能锻炼,术后 2~3 天对膝关节进行 PCM被动功能锻炼,伤口愈合后辅助下地活动,术后6 周主动活动膝关节,3 个月内避免剧烈运动。于术后 6 周、3 个月、6 个月、12 个月及末次随访时复查X 线片,观察骨折愈合情况,评估膝关节功能恢复情况。

五、观察指标及疗效评价

( 1 ) 比较两组髌骨骨折愈合时间:根据定期复查 X 线片及随访来确定骨愈合时间;( 2 ) 记录两组并发症的发生情况,包括骨折延迟愈合、骨折不愈合、复位丢失、内固定物断裂、内固定物对周围软组织或皮肤刺激等并发症等;( 3 ) 膝关节疼痛和屈伸活动范围 ( range of motion,ROM );( 4 ) Lorich 和Böstman[11-12]评分等。( 优:28~30 分,良:20~27 分,差:<20 分。)

六、统计学处理

数据采用 SPSS 16.0 统计软件分析,检验水准α=0.05。计量资料以±s表示,组间比较采用t检验;计数资料组间比较采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

结 果

一、两组骨及软组织愈合时间的比较

两组均获 12~23 个月,平均 ( 16.2±0.30 ) 个月随访,观察组骨折平均愈合时间为 ( 2.76±0.43 ) 个月,对照组为 ( 2.79±0.52 ) 个月,两组比较差异无统计学意义 (P=0.08 ) ( 表 1 )。

二、两组并发症发生情况的比较

两组术后手术切口均 I 期愈合,无一例发生切口感染、延迟愈合、不愈合、内固定物断裂等并发症。

三、膝关节疼痛及 ROM 和 Böstman 评分

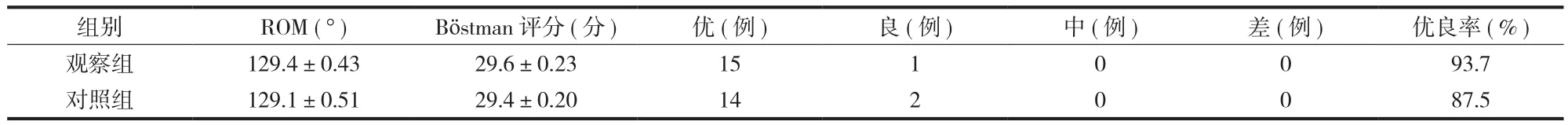

通过对末次随访时膝关节疼痛和 ROM、Böstman 评分对两组的骨折愈合质量进行评价,其中观察组膝关节 ROM 为 ( 129.4±0.43 ) °,对照组膝关节 ROM 为 ( 129.1±0.51 ) °,膝关节 Böstman 评分,观察组平均 ( 29.6±0.23 ) 分,对照组平均 ( 29.4±0.20 ) 分。

讨 论

一、髌骨的结构及其生物力学

髌骨骨折是常见的损伤,约占所有骨骼损伤的1%。髌骨骨折如果治疗不当,可能会导致损伤,例如关节僵硬,股四头肌虚弱等[13]。髌骨下极不参与髌股关节的构成,其主要功能是将股四头肌收缩力传导至胫骨结节,完成伸膝动作。髌骨下极骨折为特殊类型髌骨骨折,属于关节外骨折 ( AO / OTA 34-A1 型 ),因为其位置的特殊性,骨折时多为粉碎性骨折,所以固定并维持稳定复位相对困难;且髌腱止点位于髌骨下极,应力相对集中,对髌骨下极骨折的治疗目标是连接手术,重建膝装伸置,恢复伸肌的功能完整性,以达到早期功能锻炼的目标。

二、两种固定方式的优缺点

对于髌骨下极骨折,广大医师提出了较多的治疗方案,主要有张力带固定技术、单纯环扎髌骨固定、篮网钢板固定、带线锚钉固定、局部髌骨切除等手术方式。本研究就髌骨爪和间断垂直钢丝缝合联合 Krachow 缝合法治疗髌骨下极骨折的疗效进行了对比,旨在为临床内固定的选择提供参考依据。

表1 两组患者骨折愈合质量的比较 ( n=16 )Tab.1 Comparison of fracture healing quality between the 2 groups ( n=16 )

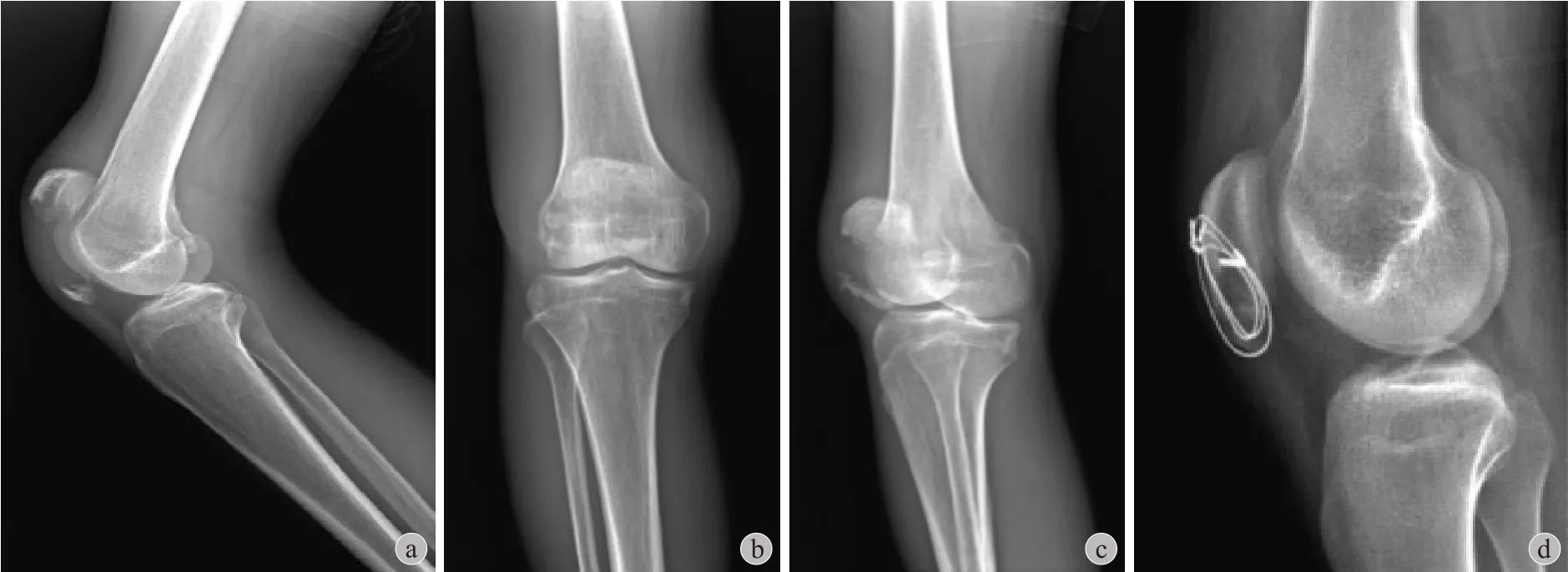

图2 患者,男,37 岁 a:髌骨下极骨折的初始侧位 X 线片;b:髌骨爪切开复位术后正位 X 线片;c:髌骨爪切开复位术后侧位X 线片Fig.2 X-ray films of a 37-yearold male patient a: Initial lateral X-ray film of the patellar inferior polar fracture; b: AP X-ray film after open reduction with the patellar claw; c: Lateral X-ray film after open reduction with the patellar claw

本研究中通过临床疗效的对比,两种内固定手术方式在安全性、愈合率及术后短期并发症上并无明显差异,这有助于术后早期功能锻炼的展开。这个结果也和两种内固定手术方式治疗髌骨下极骨折的生物力学原理有关[9,14-17]。对照组的髌骨爪由主要为钛合金,有良好的组织相容性,其比重轻,强度大,弹性模量与髌骨更为接近;金属爪钩提供稳定的固定,利用髌骨爪与髌骨弧差所产生的回复力形成了以纵行为主的多维持续向心压应力,能够对抗股四头肌产生的强大拉力[18],并通过剩余的应力对骨折块进行固定,形成环扎作用,牢固环抱髌骨骨折块,使各个方向骨折的骨头碎片平行于髌骨表面,使膝关节在行早期功能锻炼时形成断端应力,以保持关节的稳定性,维持膝装伸置功能完整性。特别对于髌骨下极的非粉碎性骨折或骨折块较大时,髌骨爪固定效果相对可靠,手术难度较低,并可有效缩短手术时长,减少术中创面暴露时间,可有效降低手术风险[19]。相较于对照组,观察组的间断垂直钢丝缝合联合 Krachow 缝合法,对术者有一定的技术和经验要求,有时垂直钢丝在实际手术操作难以正确放置,往往难以提供足够的固定,使骨折不能良好的复位,无法满足患者早期功能锻炼的要求,并有复位丢失的可能;同时用于垂直固定的钢丝可能会对皮肤产生疼痛刺激等远期并发症。

观察组的间断垂直钢丝缝合联合 Krachow 缝合法治疗髌骨下极粉碎性骨折可以通过钢丝垂直间断缝合将髌骨近端与远端较大骨折块聚拢,并通过对髌骨远端粉碎骨折行连续锁边缝合 ( Krackow 缝合 ),以提高髌骨和髌腱的稳定性,达到较满意的复位与固定效果;可吸收缝合线用 Krachow 缝合法对髌腱两侧进行连续缝合,用以加固髌腱结构,尽可能减少对髌腱结构的破坏,更增加了固定强度;此种固定方式尽可能减少对髌骨周围血供的损伤和影响,其合理的应力分布有利于促进骨折愈合,达到早期功能锻炼的目标。特别对于髌骨下极的粉碎性骨折或碎骨块移位较多的患者,选择髌骨爪往往无法提供良好的包裹,甚至会出现爪钩自髌骨下极骨折碎块间切出的情况,在这种情况下,观察组的间断垂直钢丝缝合联合 Krachow 缝合法治疗髌骨下极骨折会有更肯定的疗效[20]。

综上所述,本研究中两组患者的髌骨下极骨折愈合优良率都较高,两种内固定手术方式在安全性、愈合率及术后短期并发症上并无明显差异,是治疗髌骨下极骨折的有效方法。相较而言,髌骨爪材料费用较高,且术中对髌骨爪型号的选用需要较多的考究,否则不能提供牢固可靠的固定,而间断垂直钢丝缝合联合 Krachow 缝合法所用钢丝和可吸收缝合线造价相对低廉,且操作方便,固定牢靠,对髌骨下极骨折有更广泛的适应性,有较好的应用和推广前景。但是本研究也存在一定的局限性,样本量偏少,随访时间不够长,不能够很好评估到远期并发症的发生情况以及无其它手术方式的临床对比资料等,这些问题需要更多的临床资料和更长期的观察研究。