铜仁市重点地区HIV/AIDS病例晚发现情况及影响因素调查

2019-03-18曹文杰郑敏杨梨丽姚永明袁智申莉梅

曹文杰 郑敏 杨梨丽 姚永明 袁智 申莉梅

(贵州省疾病预防控制中心艾滋病性病皮肤病防治研究所,贵州 贵阳 550004)

艾滋病病例晚发现问题一直是阻碍贵州省乃至全球艾滋病防控的重要原因之一[1-3]。一方面,对于HIV/AIDS自身,晚发现会使其错过最佳治疗时机,导致抗病毒治疗效果不佳甚至失败,进而增加出现机会性感染的风险,加快疾病的恶化进程[4-5];另一方面,对于健康人群,晚发现会增加HIV进一步传播的风险[6-7]。本研究选择在贵州省艾滋病病例晚发现情况较为严重的铜仁市开展,了解被调查县区现阶段HIV/AIDS的流行病学特征,在此基础上抽取部分HIV/AIDS病例通过定量研究和定性访谈的结果探索艾滋病病人晚发现的相关影响因素,提出减少艾滋病病人晚发现,促进HIV感染者早发现的相关措施[8]。报告如下。

1 材料与方法

1.1调查地区 根据“艾滋病综合防治信息系统”中的病例报告数据,筛选出截止到2016年12月31日,铜仁市艾滋病疫情居于前列的3个县区作为本次研究的调查现场。

1.2方法 流行特征调查 对“艾滋病综合防治信息系统”上报的,现住址为被调查县区的全部HIV/AIDS病例的《传染病报告卡》及《随访表》中的相关信息进行分析。内容包括:一般情况、病例报告数、传播途径、性别比、感染状况、样本来源等。晚发现情况及影响因素调查 (1)晚发现病例的定义:现住址为被调查地区,报告时即已发展为艾滋病病人的病例。(2)艾滋病相关知识知晓的定义:参考《全国艾滋病哨点监测实施方案操作手册》知晓率调查问卷,并以每位被调查者答对≥6题者为知晓。

1.3统计学方法 使用 EpiData3.02 软件建立数据库,SPSS23.0 软件进行数据分析。单因素分析采用χ2检验,多因素分析采用非条件 Logistic回归等。定性访谈资料由现场调查人员将每个访谈对象的录音转录成文字,形成 Word 文档并保存。首先通读原始资料对拟分析的问题有个宏观的认识,再根据访谈提纲对各类问题进行整理和分类,然后罗列出访谈对象对问题做出的所有回答给予归纳总结。

2 结 果

2.1艾滋病疫情现状 流行特征调查 被调查地区自1996年发现第一例艾滋病病例,截止到2017年11月30日,按“现住址”统计,共发现HIV/AIDS 2 341例,死亡967 例,现存活1374例。每年的新报告HIV/AIDS 病例数相对平稳,近年在170例左右。传播途径从注射吸毒传播为主转变为目前的经性行为传播为主(2017年1—11月份占94.0%),同时近年来男男同性性行为的传播比例呈现出逐渐递增的趋势(从2008年发现第一例感染者上升到2017年1-11月份占总新发现病例的10.9%)。就年龄分布趋势看,近年来50岁以上中老年病例所占的比例呈现出逐年递增的趋势(从2005年2.9%上升到2017年1—11月份的32.1%),30~39岁年龄段病例所占的比例呈现出逐年下降的趋势(从2003年以前的54.9%下降到2017年1—11月份的21.7%)。 职业分布以家政、服务及待业,农民/民工为主,分别占47.5%(1 112/2 341)、24.4%(573/2 341)。

2.1.1样本来源 根据统计结果显示:1996—2017年所有报告病例的样本来源以检测咨询、其他就诊者检测、其他羁押人员体检、强制/劳教戒毒人员检测及术前检测为主,分别占36.2%(847/2 341)、15.6%(365/2 341)、14.7%(344/2 341)、13.3%(312/2 341)和5.5%(129/2 341)。

2.2晚发现情况调查

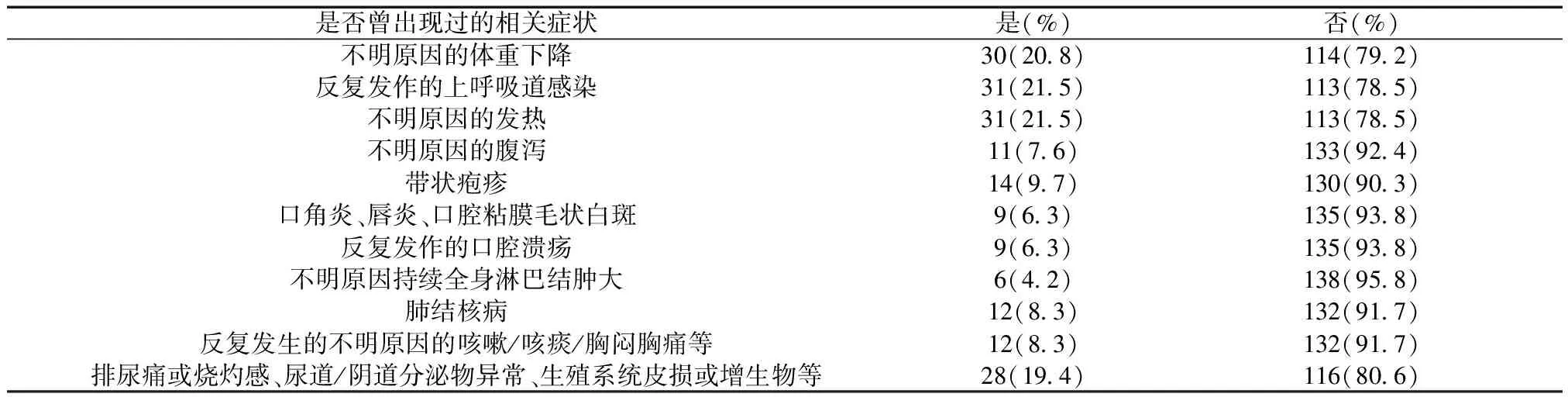

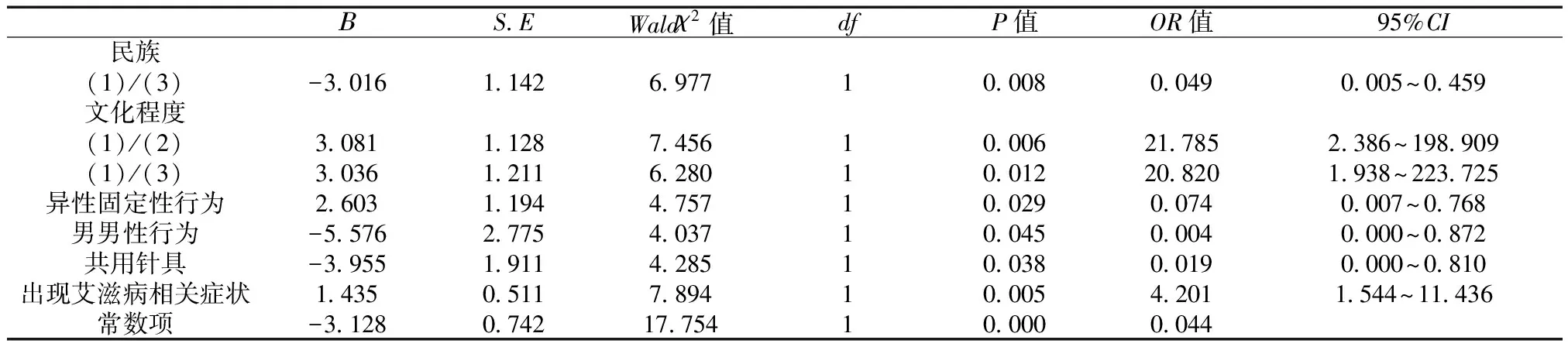

2.2.1问卷调查结果 (1)一般人口学特征:共问卷调查HIV/AIDS 144例,其中99例为晚发现病例,占68.8%(99/144)。对于不同性别、文化程度之间的艾滋病晚发现情况进行比较,发现差异有统计学意义。男性晚发现所占的比例75.3%(67/89)高于女性58.2%(32/55);文化程度中,大专及以上文化程度晚发现所占比例9.5%(2/21)最低,小学及以下文化程度晚发现所占比例44.1%(26/59)最高。见表1。(2)性行为史:异性固定性伴性行为史、异性非固定性伴性行为史及男男性行为史,在晚发现组与非晚发现组之间差异均无统计学意义(P>0.05)。同时发现调查对象在性行为过程中存在安全套使用率(90.4%的调查对象在性行为的过程中从不或偶尔使用安全套)低以及对性伴的HIV感染状况知晓率(43.6%)低等现象。(3)既往检测史:有9.7%(14/144)的调查对象在查出HIV感染之前有做HIV检测的想法,其中9例因为有同性性行为史、2例因为有注射毒品史、1例因为有非婚异性性行为史,2例拒绝告知原因; 90.3%(130/144)的调查对象从来没有做HIV检测想法,其原因主要为从未想过自己会感染和没有听过艾滋病,分别占63.1%(82/130)、33.8%(44/130)。(4)艾滋病相关症状及性病患病情况:如下表3所示,列出的11种HIV相关症状中,61.1%(88/144)的HIV/AIDS在查出感染HIV之前出现一种及以上上述HIV相关症状;99例晚发现病例中,73.7%(73/99)的病例在查出感染HIV之前出现一种及以上上述HIV相关症状。上述11种HIV相关症状中,最常出现的症状以“反复发作的上呼吸道感染”(21.5%)、“不明原因的发热”(21.5%)、“不明原因的体重减轻”(20.8%)、“排尿痛或烧灼感、尿道/阴道分泌物异常、生殖系统皮损或增生物等”(19.4%)为主。将晚发现组和非晚发现组病例出现HIV相关症状的情况进行比较,差异有统计学意义(χ2=21.251,P<0.001),晚发现组出现症状者所占的比例82.9%(73/88)明显高于非晚发现组46.4%(26/56)。见表3。(5)艾滋病相关知识知晓情况:如表4可知,对艾滋病相关知识知晓的调查对象占29.9%(43/144),不知晓的调查对象占70.1%(101/144)。大多数病例在查出感染HIV之前对艾滋病传播途径知识了解较少,8个知识点的正确认知率均低于42%。见表4。(6)晚发现的影响因素分析:将性别、年龄、文化程度、民族、户籍所在地、婚姻状况、文化程度、职业、可能的感染途径、样本来源、查出HIV感染前是否出现艾滋病相关症状、高危行为史、艾滋病知识知晓情况等变量作为自变量,是否晚发现(0=否,1=是)作为因变量,进行Logistic回归分析。结果显示,民族、文化程度、是否共用过针具、是否有男男性行为、是否有异性固定性伴性行为、是否出现艾滋病相关症状与晚发现存在关联。见表5。

表1 调查病例的一般人口学特征

表2 调查对象艾滋病相关行为史情况

表3 调查对象艾滋病相关症状及性病患病情况[n(%)]

表5 晚发现的影响因素的多因素分析

2.2.2定性访谈结果 (1)更易晚发现的群体:低档暗娼、农民/农民工、老年人等群体感染HIV更容易晚发现。(2)晚发现的原因:有文化素质偏低、艾滋病相关知识匮乏、缺乏HIV主动检测意识、发生高危行为后抱有侥幸心理、针对高危人群的监测力度有限、艾滋病早期缺乏特异性的临床症状等主要原因。(3)早发现HIV感染者的措施:加强艾滋病相关知识的宣传教育,尤其是针对高危人群的宣教;扩大艾滋病的检测力度,医疗机构主动对病人提供的艾滋病咨询检测(PITC)工作有待进一步提升;将HIV检测纳入婚前检查项目;提升人群的自主检测意识;加强多部门合作等。

3 讨 论

根据王海等[8]研究发现,2011—2015年铜仁市新报告艾滋病病例的晚发现比例均超过40%,病例晚发现情况严重,而被调查地区属于铜仁市艾滋病疫情居于前列的县区,尤其是经同性传播的比例有逐年上升的趋势;同时近年来,年龄在50岁及以上的中老年群体,职业为农民/民工,家政、服务及待业的职业人群在新报告病例中所占的比重较大,这提示这几类人群为被调查地区艾滋病防控的重点人群,下一步应根据这几类人群的特点,制定有针对性的干预手段和措施,进行有效的艾滋病预防[9-10]。

研究发现,男性晚发现病例所占的比例明显高于女性,这与大多数研究结果一致,提示男性是发现晚的危险因素。分析其原因,一方面可能与男性更易发生婚外性行为或商业性行为,感染HIV风险性较女性高有关;另一方面可能与我国孕产妇须做HIV检测的政策有关,更易在早期被发现。研究文化程度与晚发现的关系发现:初中组、高中组是艾滋病病例晚发现的危险因素,分析原因可能为:初中/高中组接受教育程度较小学及以下年龄组高,思想更为开放,但因我省目前仅对大专及以上院校青年学生群体开展艾滋病宣教,造成初中/高中组艾滋病相关知识匮乏,导致这类群体在发生高危行为后无法尽早的开展相关的咨询检测等。研究民族与晚发现的关系发现,侗族病例相较于汉族,更易早发现。研究性行为与晚发现的关系发现:异性固定性伴性行为史是艾滋病病人晚发现的危险因素,可能与其对性伴的信任、以及性伴检测及告知率低有关。男男性行为史是晚发现的保护性因素,其可能与男同群体文化素质普遍较高,检测意识较强有关。对安全套的使用情况分析发现,发现调查对象安全套的使用率极低,自我保护意识差。同时研究调查对象的对性伴HIV感染知晓状况分析发现, 23.9%的调查对象不清楚异性固定性伴的感染状况,53.2%的调查对象认为是从性伴那里感染HIV; 95.5%有男男性行为史的调查对象不清楚对方的感染状况, 95.5%有异性非固定性伴性行为史、男男性行为史的调查对象认为是从性伴那里感染HIV。说明,此次调查的晚发现病例中,发生高危性行为的比例非常高,且自我保护意识差。

对调查对象艾滋病相关知识知晓情况研究发现,大多数病例在查出HIV感染之前对于艾滋病相关知识缺乏足够的了解;同时调查发现,90.3%的调查对象从来没有做HIV检测的想法,其原因主要为从未想过自己会感染和没有听过艾滋病,说明调查对象HIV感染风险意识也较为淡薄。这提示被调查地区在今后的艾滋病防治工作中应加强对普通人群艾滋病相关知识宣传教育的深度和广度。对调查对象在确诊HIV感染之前出现艾滋病相关症状的比例研究发现,晚发现组明显高于非晚发现组,这可能与疾病的自然史有关。