北京城市公立医院医患信任模式的质性研究

——科层制的视角*

2019-03-16董屹,李娜**,郭蕊

董 屹,李 娜**,郭 蕊

(1 首都医科大学附属北京天坛医院院办公室,北京 100070,1315817673@qq.com;2 首都医科大学卫生管理与教育学院,北京 100069)

信任模式是社会中占主要地位的信任构成类型[1],与社会结构、经济文化、体制机制紧密相关,医患信任模式亦如此。公立医院在以理性精神与制度规则为核心的科层制下运行,其信任模式不同于浸染在“血浓于水”“熟悉熟知”的乡土环境中医患间的传统人际信任模式,带有明显的现代制度信任特征。2017年7月,国务院办公厅在《关于建立现代医院管理制度的指导意见》中提出“基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度”[2]的目标,期望以公立医院制度建设为切入点,重建医患信任。本文旨在研究公立医院制度信任的产生基础、科层制环境以及在此基础上的医患交往类型,探讨医患信任模式产生缘由,为构建医患信任与和谐医患关系提供参考。

1 对象与方法

1.1 研究方法

信任从本质上说是一种关系结构,是主体基于与客体之间的交往经验所形成的判断与行为[3]。研究医患信任问题,了解医患间因诊疗而产生的真实交往过程和切身体验并对由此产生的信任与否进行判断并非易事。因此,在自然情境下了解研究对象即医患双方的日常交往、所处环境及对其思想和行为的影响尤为重要[4]。本研究采取质性研究方法,在自然情景下采用实地观察和个人深入访谈的方法对医患信任问题进行探究,进而对研究对象的行为和意义建构获得解释性理解[4],以此分析医院科层制对医患信任模式的重要影响。

1.2 研究现场与研究对象

本研究根据优质医疗资源分布、就医集中的区域和科层组织建立时间悠久为原则,选取北京市东城区、西城区、朝阳区和通州区的6家三级甲等医院作为研究现场,进行为期15天的“植入式”实地观察。同时,通过专家咨询设计半结构访谈提纲,采用目的性抽样方法对16名医院管理者、30名医务人员和48名患者,医患基本比例1∶1,共计94人进行个人深入访谈。

1.3 质性研究统计方法

本研究对访谈内容进行录音整理,采用主题框架法对部分研究数据进行量化处理,通过引用研究对象典型表述对访谈内容进行归类分析。

2 结果

信任模式依托于社会环境并如实反映“社会事实”,具有相对稳定性,同时也随社会变迁而变化[5]。在科层制成为现代社会组织基本类型的历史进程中,依托制度规则的现代制度信任模式逐渐兴起,基于血缘地缘关系的传统人际信任模式日渐式微。公立三甲医院承载着医疗、科研、教学的三位一体职能,科层制是其运行的组织架构和基础。作为典型的科层组织,公立医院有着严密的科层管理与分工协作,其医患信任模式有着鲜明的现代制度信任特点。当然,由于科层制在北京医疗卫生系统中产生和存在不足百年,面对两千余年的农业文明基础上产生的基于血缘、地缘的人际信任,在公立医院运行中,传统人际信任仍以“隐蔽”的方式在发挥作用。

2.1 信任建立基础:公立医院医患之间以普遍主义交往为主

医患信任始于医患之间的人际交往。人际交往是两个或两个以上个体,以不可替代的方式通过言语、符号或行为相互影响、相互作用[6],其类型分为特殊主义交往与普遍主义交往[7],两者区分标准在于交往双方是否存在如血缘、乡亲、交情的特殊关系[8]。研究发现,公立医院医患交往更多是科层制下进行的普遍主义交往,也存在私人关系的特殊主义交往。

表1 受访对象所认为的公立医院医患交往模式

注:L医院1位患者未选择

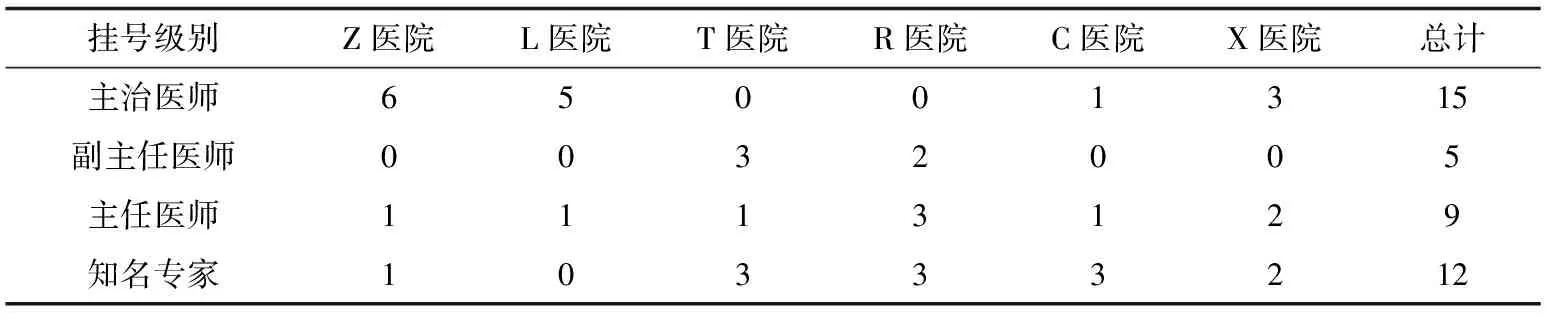

表1所示,受访对象中有78人表示医患之间是普遍主义交往,有11人表示是特殊主义交往,有4人认为是“两者兼有”。访谈中,T医院管理者表示:“医生与患者之间不会有太多特殊交往,从医生的角度来看,医患之间都是普遍主义交往,从患者角度来看,虽然他们希望与医生建立特殊关系,但医生通常不会建立,信任的建立主要看技术能不能达到患者的要求”。特殊主义交往层面,L医院患者表示:“我觉得医生和患者之间的诊疗信任类型基于普遍主义和特殊主义之间,因为开始不了解医院和医生,所以是基于普遍主义的交往,而后来慢慢熟悉、了解,和医生像朋友,看病都会去这家医院,这样就基于特殊主义交往”;Z医院医生也表示:“新患者是普遍主义,老患者多是朋友关系的特殊主义交往”。可以说,科层制的专业化分工、等级制关系、有明确的规章制度约束[9]等特点,在公立医院表现为临床精细分科、由低及高的职称级别、严格周密的规章制度,这些普泛化交往媒介为患者与陌生的医务人员进行超越血缘、地缘等特殊关系的普遍主义交往搭建了桥梁。受访患者中,有62.50%表示分科精细化对诊疗结果更有效,如Z医院患者表示:“分细了学科会更加专业了,对于诊疗结果也更加有效”;副主任医师、主任医师和知名专家是挂号首选(详见表2),如X医院患者表示:“专家专治疾病,职称高我会更加信任”;有95.65%的被调查者认为医院规章对于建立医患信任起积极作用,如T医院患者表示:“医院的规章制度能体现在就诊和治疗的时候,医生的工作会特别的严谨,会反复地确认信息,保证患者的安全”。但同时,多次复诊使患者与医务人员长期接触并逐渐熟悉,继而建立起如朋友般的私人关系,这种特殊主义交往虽不体现血缘的既定关系特征,却表现出“差序格局”理论中血缘关系泛化进而外推到“团体格局”的运行机制。

表2 患者就诊时首选挂号级别

注:7位患者未选择

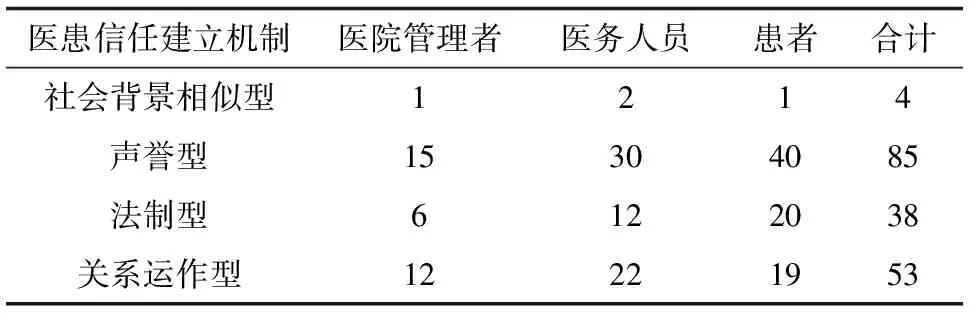

2.2 信任发生过程:“声誉型信任”是公立医院医患信任的主要建立机制

美国学者祖克尔(1986)和英国学者怀特利(1991)提出四种信任建立机制[10]:声誉型、社会背景相似型、法制型、关系运作型。研究发现,公立医院医患信任建立机制以声誉型为主,其次是关系运作型和法制型,社会背景相似型最不明显(详见表3)。在访谈中,T医院医生表示:“首先都是冲着我们声誉来的,所以声誉型信任很重要的。法制型信任不怎么体现,患者认为法律都是在保护医生的。更重要的就是关系运作型信任,有的复查的患者和医生建立了良好的关系,下次复查时医生就愿意帮他加号什么的”。

表3 受访对象所认为的公立医院医患信任建立机制

公立医院的良好声誉得益于科层制下具备专业资质且高水平的人才梯队、不同专业临床科室与医技科室搭建的诊疗体系、严格且保证医疗质量与患者安全的规章制度。然而,关系运作型信任相较法制型信任较高使人不禁质疑科层制在营造公平就医环境方面所发挥的作用。究其原因,还是公立医院的优质医疗资源紧缺导致的“人满为患”“排队久等”的现状使关系运作成为增加患者就医便利的“捷径”。当然,这还是基于声誉信任。通过访谈得知,患者诊前等待时间平均为62.94分钟,看病时间平均为12.94分钟,观察中也会看到患者因候诊过长而与医务人员争执的情况。对此,患者通过复诊使在科层组织即“团体格局”内陌生的医务人员逐渐转化为“差序格局”中的熟人,为其带来就医方面的便利[11](如前文受访医生表述“愿意帮他加号”)。可见,关系运作型信任相较法制型信任较高的比例不仅呈现了科层组织制度最初的完全理性主义诉求,也凸显了科层制亦无法避免人性和主观意识影响[12]的情况。

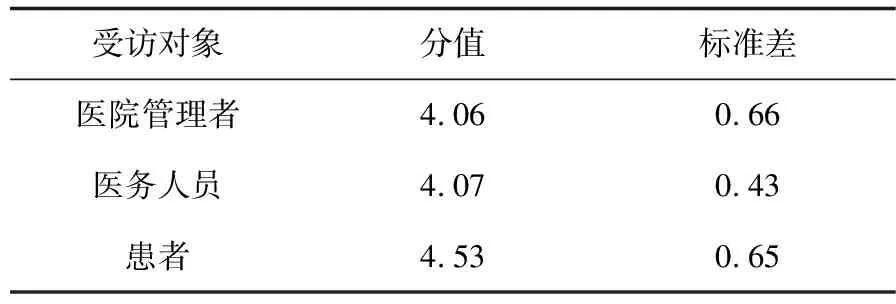

2.3 信任建立维度:服务能力信任维度较好,相互沟通维度较弱

医患关系是患者的医疗卫生需求和医者能够满足这种需求所提供的服务所形成的诊疗关系[13]。医患信任建立是基于医方的服务能力是否满足患者的医疗需求。刘威等(2010)通过对国外文献进行综合分析后发现,能力是信任的重要维度之一,具体包含必要的服务能力和适当的沟通技巧[14]。研究发现,医患信任更多表现在服务能力层面,其保证是“技术”。如表4所示,94名受访对象对医患信任评价总体较好,而15名医院管理者、26名医务人员和23名患者表示“技术能力”是医患信任建立的重要基础,如C医院医生表示:“信任这里的医疗水平和技术,对这里的服务满意”;X医院患者表示:“医生的技术很重要,找医生就是来看病的,能不能把病治好是患者最关心的”。

表4 受访对象对公立医院医患信任打分情况

相比服务能力,医患沟通却不尽人意。交流病情过程是患者判断医生诚意与可信性的重要环节,而多数医务人员(60.00%)和患者(55.56%)表示患者在沟通中会对医务人员产生怀疑,如R医院患者表示:“医生和患者的信息不对称,在交流病情的时候,患者对于疾病的理解和医生的讲解不一致,因此会对病情产生怀疑”。这一困境不仅归因于来自互联网信息质量的良莠不齐给患者造成的误导,亦不能忽视科层制“非人格化”的重要影响。

3 讨论

信任是医患间的一种关系结构,它并非孤立存在。科层制作为现代社会的基本组织制度,其专业分工、人员的制度化行为方式等特点为公立医院现代制度信任模式的形成奠定了基础。这种科层组织制度在北京公立医院的存在和发展有近70年历史,它在彰显严格分层、严密分工的实践中保障了医院的有效运转。然而,科层制所固有的“反功能”,即社会系统中有损适应和调解的特性[15]8仍未消除。它在运行中所凸显的缺乏情感沟通和非人格化对医患信任产生重要影响,甚至会不同程度地动摇已逐步形成的制度信任基础。

3.1 非人格化使医患之间缺乏人文关怀

法国社会学家科罗茨(1964)在其提出的科层制“反功能怪圈”中指出,现代科层制所体现的非人格化价值观消除了个体判断力并代之以管理理性[15]139。科层组织高度非人格化的逻辑结构要求将员工视作机器上的部件,严格遵照既定程序操作,将个人主观性最小化[15]144。现实中,医务人员对院内各项制度的严格执行确保了各个诊疗环节的有序衔接以及诊断结果的真实准确,有助于患者获得更具针对性且有效的治疗方案。然而,这种科层理性使医务人员更关注各项规章是否得到执行,自身岗位职责是否已在患者身上得到充分体现。相比之下,患者的情感脆弱、焦虑恐惧等心理需求并未受到充分重视。同时,为确保理性的普遍性与最大化,科层制建立起了一套关乎全体医护人员工作机会、薪资待遇和职业发展的指标体系,深刻地影响其执业行为。在访谈中,30名受访医务人员中有17人(56.67%)表示绩效考核指标影响诊疗行为,如Z医院医生表示:“加重了我们的工作负担,占用大量的时间,有些医生着急晋升,就会考虑到各种指标,无形中就影响了诊疗行为”。对此,T医院管理者直言:“我认为这个东西(指标)是十分的特殊的,就是治病不以患者为中心,而是以绩效为中心”。人文关怀缺失会降低患者的就医体验,致使由制度规章搭建的“信任墙”不甚牢固。

对此,一是在今后加强医护人员的人文素养的培养和教育,树立“以人为本”的教育理念,构建专业技术教育与人文素质教育相结合的培养模式。二是加强医院文化建设,通过展示载体及各种活动丰富医护人员精神文化,营造“以患者为中心”的人文环境。三是合理制定绩效考核项目,更多向人文关怀、沟通交流等“软性指标”侧重。

3.2 科室横向协作不畅影响医疗运行效率

美国学者梅耶及其同事(1985)在研究科层组织增长问题时发现,问题增多会产生更多组织,形成“问题-组织-问题-更多组织”的循环。这种组织的增长是一种科层制的“反功能”,即科层制增长使其运作与试图解决的问题同样复杂[15]147。公立医院是由诸多临床、医技科室等构成的科层系统,疾病诊断往往需要几个甚至更多临床、医技科室的参与。伴随新组织(程序)的不断加入,其管理亦会变得愈加复杂[15]148。现实中,科室间横向协作是否顺畅不仅影响医院运行效率,更关乎患者就医体验。访谈中,部分医院管理者与医护人员认为科室间协作不畅。T医院管理者表示:“医患信任影响因素最大的是科室之间合作不到位,让患者跑来跑去的,患者不太信任”,Z医院医生表示:“比如皮肤科患者,虽然患的是皮肤病,但如果在治疗过程中出现了高血压,我们会寻求心内科医生会诊。但在心内科医生看来,就这么个小问题还找我们,就特别不情愿。我们想要一个比较标准化的科室间的沟通合作机制,这个问题一直困扰着我们”。究其原因,科层制严格的等级秩序使员工长期从事单一工作,当年龄增长,超过晋升底线,资历虽深但升迁无望时就容易失去工作热情与动力[16],导致对与其他科室协作持“不情愿”,甚至“不配合”态度。

当前,“以器官系统为基础,以疾病为中心”的整合医学模式得到越来越多业内专家的推崇,为加强科室间横向协作提供了思路。研究发现,16名医院管理者与30名医务人员中,分别有8人(50.00%)和24人(80.00%)认为基于整合医学模式建立的医教研体系(整合医学)有助于建立医患信任,L医院医生表示:“我们现在这个诊疗岛和各个中心就是这种情况。比如患者出现大出血,我们直接联系外科专家解决,十分的方便,在对患者的疗效负责的同时还缩短了患者时间,提高安全效率”。

4 结语

科层制在公立医院现代制度信任模式形成过程中发挥了重要作用,但这一组织形式中存在的影响工作效率的问题或将长期存在,需要政策制定者与医院管理者予以关注。因此,开展基于中国文化背景下的公立医院科层制研究,不仅助力中国医改,亦将增进人民福祉。