陪读比较优势、家庭利他主义与农村陪读母亲的形成

——基于L镇的实地调查

2019-03-14田北海

田北海,黄 政

[1.华中农业大学,武汉 430070;2.中国人民大学,北京 100872]

一、引 言

(一)问题的提出

教育是社会阶层流动的重要通道,但教育资源的城乡、区域间配置不均衡影响着人们的教育获得及其向上流动。在教育资源相对匮乏的地区,尤其是农村地区,为了获得优质教育资源,越来越多的农村学生流向城镇,越来越多的家长参与到“陪读大军”之中,掀起了一场轰轰烈烈的家庭陪读潮。已有研究显示,在陪读者的构成中,母亲是最主要的陪读主体。[注]罗卯英,熊庆秋:《中学陪读现状调查及应对策略》,《中国科教创新导刊》2010年第16期。[注]刘汉营:《农民增收再添一难——洛南县灵口镇“农民陪读”现象的典型调查》,《西部财会》2011年第9期。笔者于2015年开展的农村陪读群体调查结果也表明,母亲是家庭陪读责任的主要承担者,在所有陪读者中,陪读母亲占比为57.7%。上述现象引发的思考是:为什么主要是母亲而不是其他家庭成员陪读?

对于上述问题,学界的专门研究并不多见。在有限的研究中,有学者基于性别主义视角指出,陪读意味着母亲要放弃已有的工作和社会关系网络而“回归”家庭,母亲陪读是传统性别秩序作用的结果,是性别不平等的体现。[注]郑艳娜:《农村母亲“陪读”现象的社会学解读》,《法制与社会》2007年第1期。[注]罗曼:《强化抑或禁锢——随迁型陪读现象的社会性别视角分析》,《山西师大学报(社会科学版)》2015年第6期。这一观点为我们认识母亲陪读现象提供了一条可能的解释路径,但存在着放大性别不平等的倾向,忽视了家庭作为一个生活共同体的社会属性及其对母亲陪读行为选择的影响。针对现有研究的不足,本文尝试将陪读母亲置于家庭生活共同体中,分析母亲陪读的家庭决策与个体选择,探讨农村陪读母亲的形成逻辑及其社会意义。

(二)文献回顾

陪读现象萌芽于20世纪70年代末80年代初,在90年代之后快速发展;[注]谢芳,王金兰,王建民,刘茂昌,丁斌,香成福:《从“陪读”现象看农村教育存在的问题——以甘肃省为例》,《现代中小学教育》2014年第8期。目前,中国约有2/5的家庭有陪读行为。[注]蔡颖:《从社会学视角审视教育陪读现象的利与弊》,《教学与管理》2015年第3期。从陪读群体的产生到壮大,这场“教育大流动”的发展速度让人惊叹。除陪读群体规模的扩张外,陪读现象的特征也日渐多元:由中产阶层扩展到各个阶层;由中等教育向初等、高等教育蔓延;由低成本到高成本演变;由主动陪读向被动陪读转变。[注]王文龙:《中国陪读现象的流变及其社会学解读》,《南京社会科学》2012年第10期。陪读何以成为一种社会事实?上述问题成为教育学和社会学界共同关注的热门话题,并形成了如下两种解释视角:

基于个体主义视角的研究认为,陪读产生的主要原因是家长对孩子过于溺爱、[注]罗卯英,熊庆秋:《中学陪读现状调查及应对策略》,《中国科教创新导刊》2010年第16期。盲目从众、[注]郑艳娜:《农村母亲“陪读”现象的社会学解读》,《法制与社会》2007年第1期。[注]黄巨臣,朱平,安虎:《新型城镇化进程中农村中小学陪读现象研究》,《教学与管理》2015年第7期。攀比以及对于孩子的期望过高。[注]蔡颖:《从社会学视角审视教育陪读现象的利与弊》,《教学与管理》2015年第3期。高玉华则进一步认为陪读现象产生的深层次原因,是人们希望通过教育,来实现社会流动,完成阶层的跃升。[注]高玉华:《家长“陪读热”的社会学分析》,《当代教育论坛》2009年第7期。

制度结构主义视角的研究认为,囿于中国城乡二元教育结构,城乡教育资源分配不均制约着农村孩子优质教育资源的获得,使得农村孩子难以通过教育向上流动,从而促发陪读的产生。[注]张家勇,肖毅:《农村小学家长“陪读”现象的调查及政策建议》,《教育理论与实践》2008年第10期。[注]王晓慧:《农村中小学陪读现象的类型、成因及解决对策》,《教育理论与实践》2011年第3期。[注]谢芳,王金兰,王建民,刘茂昌,丁斌,香成福:《从“陪读”现象看农村教育存在的问题——以甘肃省为例》,《现代中小学教育》2014年第8期。特别是2001年开始实行的“撤点并校”政策,使得城乡教育资源配置不均衡问题更加突出。众多“村小”被撤销合并,降低了农村教育资源的可及性,[注]李龙,宋月萍:《撤点并校运动背景下人口流动意愿——来自农村地区的证据》,《清华大学教育研究》2015年第2期。[注]庞晓鹏,龙文进,董晓媛,曾俊霞:《农村小学生家长租房陪读与家庭经济条件——学校布局调整后农村小学教育不公平的新特征》,《中国农村观察》2017年第1期。给农村适龄儿童接受教育带来了巨大的困难,一部分家长被迫到城镇陪读。[注]蔡志良,孔令新:《撤点并校运动背景下乡村教育的困境与出路》,《清华大学教育研究》2014年第2期。[注]Mei, H. , Jiang, Q. , Xiang, Y., and Song, X. “School consolidation: whither china’s rural education?”,Asian Social Work & Policy Review,2015,9(2):138-150.

学术界一般从整体上解释陪读形成的原因,鲜有学者对母亲陪读进行专门研究。在有限的研究中,有学者基于性别主义视角指出,陪读母亲的产生,主要受到传统的文化观念以及社会角色形塑的影响,[注]罗曼:《强化抑或禁锢——随迁型陪读现象的社会性别视角分析》,《山西师大学报》(社会科学版)2015年第6期。一旦家庭生活与工作发生冲突,女性往往会在传统性别秩序的作用下被迫选择前者而放弃后者;这会导致女性在职业发展中处于不利地位、与社会脱节以及对男性过度依赖,不利于自身的发展。[注]郑艳娜:《农村母亲“陪读”现象的社会学解读》,《法制与社会》2007年第1期。[注]罗曼:《强化抑或禁锢——随迁型陪读现象的社会性别视角分析》,《山西师大学报》(社会科学版)2015年第6期。从这个意义上讲,陪读母亲的产生是家庭男女地位不平等的体现和结果。

性别主义视角看到了陪读母亲形成过程中不平等与冲突的一面,为我们认识母亲陪读现象提供了一条可能的解释路径,但存在着放大性别不平等与冲突的倾向。其隐含的逻辑前提是:行动主体总是基于个体理性逻辑做出行为选择。相较于个体利益而言,家庭利益处于次要地位;相较于自身发展而言,子女教育处于次要地位。这种解释路径忽视了家庭作为一个生活共同体的社会属性及其对母亲陪读行为选择的影响。事实上,中国社会是以家庭为中心组织起来的伦理本位社会。在家庭中,人们往往看不见自己而只见家庭。[注]梁漱溟:《中国文化要义》,上海:上海人民出版社,2011年,第76-79页。可见,从性别主义视角审视农村陪读母亲极容易陷入偏执的泥沼之中,并因之忽略其真正的内在逻辑。对于农村母亲陪读现象,亟须以一种更加合理的视角进行重新解读。

二、分析框架与研究资料来源

(一)分析框架:作为生活共同体的家庭

家庭是人们生产、生活的基本单位。为了适应社会变化以及维持自身的生存、发展,内嵌于社会转型之中的家庭有机体[注]彭希哲,胡湛:《当代中国家庭变迁与家庭政策重构》,《中国社会科学》2015年第12期。需要进行必要的家庭内部分工。家庭分工必须考虑到家庭成员技艺上的差别以及动机上的冲突,应当按照比较优势和相对效率的原则,将家庭成员的资源配置到各种活动上。[注]加里·斯坦利·贝克尔:《家庭论》,王献生,王宇译,北京:商务印书馆,2005年,第43-48页。也就是说,在市场活动中有优势的家庭成员应专注于市场活动,在家庭活动中有优势的家庭成员应专注于家庭活动,以实现家庭效用的最大化。

家庭成员之间的性别分工,部分取决于男女之间的生物学差别,部分则取决于经验和人力资本投资的不同。[注]加里·斯坦利·贝克尔:《家庭论》,王献生,王宇译,北京:商务印书馆,2005年,第41页。男女之间的生物学差别是性别分工的初始。首先,当孩子都很小的时候,父母对不同性别孩子的专业化投资会存在差异,将家庭资本更多投向女孩,将市场资本更多投向男孩,这种投资差异扩大、强化了性别之间的生物学差异。其次,随着女性在婚后生产与喂养孩子上的不断实践,其家庭人力资本投资不断增加,这种投资加大了市场和家庭之间生物学意义的性别分工,并由此形成了已婚男性在市场部门的专业化和已婚妇女在家庭部门的专业化。[注]加里·斯坦利·贝克尔:《家庭论》,王献生,王宇译,北京:商务印书馆,2005年,第50-54页。

在引入比较优势对家庭分工进行解释的同时,贝克尔也注意到利他主义在家庭分工中的作用。他力图突破以往经济学利己主义的基本假设,强调利他主义在家庭互动、决策中的作用,用利他主义来还原家庭生活的面貌。贝克尔认为,传统经济学家所提出的关于消费和家庭行为的理论,实际上假设每一个家庭只有一个成员,忽视了家庭成员之间可能发生的冲突与合作,[注]加里·斯坦利·贝克尔:《家庭论》,王献生,王宇译,北京:商务印书馆,2005年,第29页。因此难以把握家庭环境与个人选择及其行动的相互关系。个人并不是孤立的,而是家庭中不可或缺的一部分。内嵌于家庭中的个人行动无不带有家庭的色彩,一个看似单独的个体行动中,往往暗含着家庭的协作、互动。内化了伦理规范的家庭成员之间的互动具有无私、利他的倾向,即使无法获得直接回报,家庭成员也会对其他成员提供支持,并认为这一支持是有益的。[注]Zimmer, Z., and J. Dayton.“Older Adults in Sub-Saharan Africa Living with Children and Grandchildren Population Studies”, Population Studies, 2005,59 (3): 295-312.家庭成员之间的利他主义倾向,使得家庭成员不必受到监督而自愿把时间和其他资源配置到促进家庭效用最大化的活动上来。[注]加里·斯坦利·贝克尔:《家庭论》,王献生,王宇译,北京:商务印书馆,2005年,第43页。利他的家庭成员不是从自身效用角度,而是从家庭效用最大化角度来选择、实施行动。[注]加里·斯坦利·贝克尔:《家庭论》,王献生,王宇译,北京:商务印书馆,2005年,第350-351页。

内嵌于家庭中的个人应该成为考察个体行动的一个基本图式。尤其是在研究个体与家庭的互动时,有必要将个体置于整个家庭环境之中,通过分析行动者所置身其中的社会关系来解释行动者所实施的行为。只有通过这种关系,才能够直接或间接地把左右这种关系的行动者与处于接受一端的行动者相联系起来,[注]阿兰·图海纳:《行动者的归来》,舒诗伟、徐甘霖、蔡宜刚译,北京:商务印书馆,2008年,第69-71页。进而从整体上真正把握行动者的行动逻辑。

基于上述观点,本文从家庭作为一个生活共同体的社会事实出发,尝试将陪读母亲置于家庭有机体中,基于家庭分工的比较优势视角,分析母亲陪读的家庭决策逻辑;基于家庭效用最大化和家庭利他主义视角,分析陪读母亲的个体行动逻辑,进而呈现农村陪读母亲的形成机制。

(二)研究地点与资料来源

L镇地处W市东北部,距离W市市区仅35公里。其下辖2个居委会及46个村委会,土地面积158.38平方公里,共有人口7.11万。当前L镇产业结构以农业为主,旅游业及工业为辅,居民收入逐年来稳步上升,人民生活水平不断改善。随着经济收入的不断提高,人们对于教育愈发重视,当地教育水平在同级乡镇中也表现突出。现L镇共有两所幼儿园(一所普通幼儿园、一所W市重点幼儿园)、一所中心小学、一所初级中学。较为优质的教育资源吸引着一大批农村的适龄儿童前来就读,出于对孩子的爱护及其他种种原因,家长往往会随孩子一起进入L镇。在L镇中租房居住,照顾孩子、陪伴孩子读书,从而形成了一定规模的“陪读大军”。绝大部分家庭选择的是单人陪读的形式,即:家庭中某一成年成员独自前来照顾适学孩子,其他家庭成员外出务工、经商或在家务农,为家庭提供经济支持。

自2009年起,L镇的陪读现象不断增多,来自各个乡村的陪读者聚集在学校附近租房看护孩子,形成了一个又一个的陪读居住群落。陪读者往往倾向于在学校附近租房,这样方便对孩子的日常接送与监管。当地陪读规模的不断扩大,使得租房业十分兴盛。学校附近的原住户多将自家房屋分割成面积为20至30平米的小屋进行出租,年租金根据面积及居住条件,从1000至2000元不等。以简陋的居住条件作为代价的、低廉的租赁价格,正好满足了农村陪读者降低陪读成本的需要。我们在调查中发现,陪读者以女性为主,极少有男性作为陪读者,其中陪读母亲在陪读者中占有很大比重(57.7%)。

笔者于2016年12月赴L镇进行了为期10天的实地调查。调查采用半结构访谈,根据事先拟定好的访谈提纲,在陪读者所集中居住的地区进行入户调查。此次调查共访谈个案28个,其中男性1人,女性27人;陪读母亲22人,女性祖辈陪读者5人。[注]此次调查共有27名陪读女性以及1名男性,该名男性为非陪读者,其妻子为陪读者,故不列入陪读者总人数之中。对收集的访谈资料采用“调查地点(拼音首字母缩写)+被访者姓氏(首字母)+被访者性别(M/F)+访问日期+当日访问序号”的格式编码,如“WJH-X-F-2016120601”表示在2016年12月6日在WJH访谈的第一个对象,姓X,女性。

三、家庭分工的比较优势:母亲陪读的家庭决策逻辑

从家庭生命周期来看,面临陪读选择的家庭往往处于家庭成长期,其主要职能有两个:一是家庭经济生产,从而为家庭发展提供经济基础;二是子代教育,从而为家庭可持续发展提供人力资本投资和保障。上述两大职能对于处于成长期的家庭而言同等重要,所不同的是,第一种职能需要在市场活动中实现,第二种职能需要在家庭活动中实现。问题在于:在家庭中,谁应该将主要精力用于市场活动,谁应该将主要精力用于家庭活动,即子代的陪读中?这需要基于家庭综合效用最大化原则、根据家庭分工的比较优势进行决策。

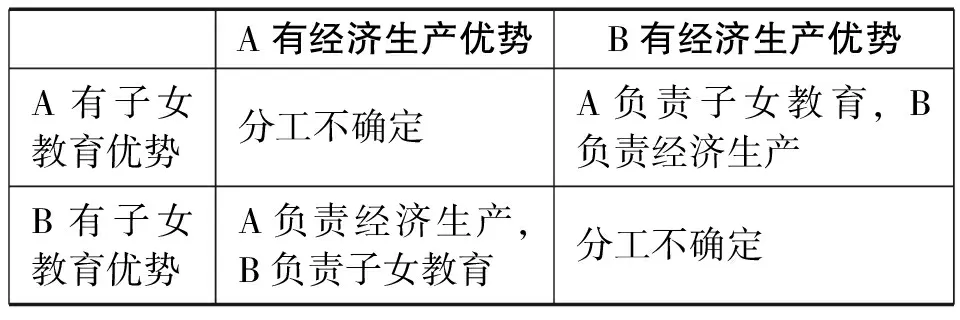

基于上述原则,成年家庭成员A与B在经济生产和子女教育方面的分工有四种可能:(1)当家庭成员A在经济生产和子女教育方面均具有优势时,那么家庭分工处于一种不确定的状态,此时要具体分析A在经济生产和子女教育方面的相对优势有多大。(2)当家庭成员A在上述两方面均处于劣势时,其家庭分工也处于不确定状态。(3)当家庭成员A在子女教育方面有优势,而B在经济生产上有优势时,应由A负责子女教育,B负责经济生产。(4)当A在经济生产上有优势,而B在子女教育方面有优势时,应由A负责经济生产,B负责子女教育。具体的分工情况如下表:

表1 成年家庭成员A、B家庭分工模式类型

在陪读者家庭中,成年家庭成员有性别、代际之分。为此,要确定由谁来承担陪读责任,需要分别分析陪读的性别分工优势和代际分工优势。

(一)女性VS.男性:女性陪读的性别比较优势

已有研究表明,虽然农村外出务工女性不断增多,但是与男性相比仍有较大差距,[注]李聪,黎洁,李亚莉:《个人与家庭:西部贫困山区女性劳动力外出务工的影响因素分析——基于陕西秦岭山区的调查》,《妇女研究论丛》2010年第4期。特别是当家庭中有适学孩子时,女性的外出几率将会进一步降低。[注]第三期中国妇女社会地位调查课题组:《第三期中国妇女社会地位调查主要数据报告》,《妇女研究论丛》2011年第6期。笔者于2015年开展的农村陪读群体调查结果显示,在所有陪读者样本中,72.3%为女性。从家庭分工比较优势视角来看,女性之所以成为陪读的主要主体,在男女两性的生物学差别以及人力资本投资差异的影响下,男性往往具有外出工作上的比较优势,而女性往往具有家务劳动上的比较优势,[注]蔡昉:《迁移决策中的家庭角色和性别特征》,《人口研究》1997年第2期。[注]加里·斯坦利·贝克尔:《家庭论》,王献生,王宇译,北京:商务印书馆,2005年,第50-54页。尤其是在子女教育中的比较优势。

1.女性在经济生产中的比较劣势。陪读意味着陪读者需要放弃工作,也就意味家庭收入的降低。而要维持家庭生活的正常运转,除陪读者外,还必须有其他家庭成员负责家庭生产活动。在L镇,农村男性一般在县城及省城从事建筑、装饰业,如泥瓦工、装修工等,其月收入在5000元左右;农村女性一般从事服务业,其月收入在1000多元。比较而言,男性的工作收入显著高于女性;同时,能获得较高收入的建筑、装饰业对劳动强度要求较高,显然也更适合由男性来承担。因此,在L镇陪读家庭中,女性在经济生产中处于比较劣势。相应地,让收入更高的男性家庭成员从事经济生产活动,是一种家庭效用最大化的理性选择。正如一位访谈对象所言:“也想过让他爸爸来照顾孩子,我出去打工,但是我出去挣钱没他工资高啊。没文化,没一技之长,一般都是1000多块钱嘛。我一个月都得需要这么多钱花,所以不行就得需要他(在外面打工)。他是在外面做建筑的,一个月得有四五千吧。”(WJH-L-F-2016121501)

2.女性在子女教育中的比较优势。陪读者对子女教育的支持主要包含生活照料、学业辅导以及情感慰藉三个方面。相对而言,女性在上述三个方面有显著的比较优势。

(1)女性在生活照料方面的陪读比较优势。陪读首先是要照顾好陪读对象的衣食住行等日常生活,为陪读对象的日常营养与身体健康提供生活保障,需要陪读者承担大量的家庭劳动。而在家务劳动方面,女性往往更细心且更有耐力,因而往往更胜一筹。与此同时,多数农村陪读家庭的经济条件并不宽裕,为了节省陪读开支,陪读家庭只能租住在20-30平方米的房屋。狭小的居住空间挤压了陪读者与陪读对象的私密空间。特别是当陪读对象是女孩时,若由男性家长陪读,则往往会造成诸多不便。因此,相对男性家长而言,女性家长在日常生活照料方面有明显的比较优势。正如一位陪读母亲所言:“(我)不会让他(孩子爸爸)来照顾孩子,就是他愿意来照顾我也不同意。他照顾的毕竟不周到,不细心。妈妈还是照顾的比爸爸好,他不会做饭,也不会洗衣服。特别是有的孩子不同意爸爸来照顾,尤其是女孩子的生活不好照料。”(WJH-Q-F-2016120502)

(2)女性在学业辅导方面的比较优势。陪读的目标在于让孩子接受更好的教育,助推孩子的学业进步。已有研究[注]彭建兰:《影响小学生学习成绩的家庭原因分析——对53位优生和161位中下生的调查》,《江西教育科研》2004年第7期。[注]Eleftheria N. G., and Kai S. C.“Parental involvement in homework: Relations with parent and student achievement-related motivational beliefs and achievement” ,British Journal of Educational Psychology,2014,84(3):376-396.表明,家长的关心陪伴及必要的课业辅导,对于提升孩子学习成绩有显著促进作用。笔者调查发现:相较于男性,女性往往更加耐心,其更愿意陪伴孩子,同孩子一起学习。在孩子遭遇学业困难,女性家长往往会主动帮助孩子寻求老师及周围人的帮助,男性则往往碍于面子,不愿与老师沟通交流,也不愿向周围的人请教。如一位陪读母亲(WJH-W-F-2016120302)这样评价孩子的父亲:“他跟孩子交流的少,也不怎么看孩子学习。他一回来就会拿着鱼竿去钓鱼,然后和别人约了一起钓一桶回来,来了之后我还要把衣服给他洗了。就是很喜欢钓鱼,都不管孩子的学习。”可见,女性家长在孩子学业辅导方面也具有显著的比较优势。

(3)女性在情感慰藉方面的陪读比较优势。在陌生的陪读环境中,陪读对象的社会交往相对有限。在遭遇成长困境时,陪读家长往往是陪读对象寻找情感慰藉的首要对象。一般而言,源于在子女生产和哺育上的经历,女性与孩子的关系更加亲密。同时,女性的情感往往更为细腻,愿意投入更多的时间与孩子交流,与孩子分享快乐、分担忧愁,并能更及时地发现并介入孩子成长中的困境与问题。与之相反,男性家长与孩子的互动一般相对较少,能经常坐下来与孩子“促膝长谈”的男性家长更是少之又少。可见,女性在陪读对象的情感慰藉方面亦具有明显的比较优势。如一位陪读母亲所言:“平常我跟孩子交流的多一些,爸爸跟孩子交流就少一些。我比较喜欢与孩子沟通,他爸爸就不怎么管他。”(WJH-Z-F-2016120802)

(二)母亲VS.(外)祖母:母亲陪读的代际比较优势

如前所述,相对于男性家长而言,女性家长在陪读方面有显著的比较优势。下一个问题是:同样是女性,为什么主要是母亲而非(外)祖母是陪读的主要主体?实地调查结果表明,在男性承担了家庭经济生产的主要责任的前提下,较之(外)祖母,母亲具有显著的子女教育比较优势,即:陪读的代际比较优势。

1.母亲在生活照料方面的陪读比较优势。实地调查发现,母亲在生活照料方面的陪读比较优势主要源于母亲与(外)祖母在生活理念与生活方式的差异。相对而言,年轻母亲的生活理念与生活方式更偏向于现代性,年长的(外)祖母的生活理念与生活方式更偏向于传统性。而现代生活理念与生活方式更易于为处于青少年期的陪读对象所接受,对陪读对象的影响也更为积极。

首先,(外)祖母一般认为:孩子在地上摸爬滚打是很正常的事情,正所谓“不干不净,吃了不生病”。因而,她们往往容易忽视孩子的卫生问题。与之相反,多数陪读母亲非常注重孩子的卫生健康状况,也注重培养孩子的卫生习惯。因而,在保障孩子卫生健康方面,母亲更具有优势。

其次,(外)祖母恪守勤俭节约的古训,一般认为只要让孩子吃饱穿暖即可,不太注重对孩子膳食的营养搭配及对孩子生活品位的培养。与之相反,多数陪读母亲认为,相对于吃饱而言,孩子的营养均衡、健康饮食更重要;相对于穿暖而言,培养孩子的审美情趣、提升其生活品位更为重要。相对而言,后一种养育理念更有助于促进孩子的健康发育与成长。因此,在促进孩子健康发育与成长方面,母亲更具有优势。如一位陪读母亲所言:“他们[(外)祖母]照顾孩子肯定不好啦!一个是他们的观念不好,很多知识方面都不是很懂,很多时候有错误那一种。就像孩子有的时候想喝水,很冷的时候想喝水,他们就说这么冷喝什么水啊。有时候孩子发烧觉得冷,就盖得很多很多,然后经常搞很多油炸的给孩子吃,菜油就烧一下就炒菜,很多方面都不正确的吧。”(WJH-R-F-2016120702)

2.母亲在学业辅导方面的陪读比较优势。如前所述,家长的课业辅导能有效提升孩子的学习成绩。而课业辅导的基本前提是,陪读者具备相应的文化水平。实地调查发现,在L镇的农村家庭,多数(外)祖母没有上过学,或者仅读过几年小学。其有限的知识储备很难满足对孩子学业辅导的知识需要。较之(外)祖母,多数母亲接受过为初中、高中教育,甚至有一部分母亲有大专学历。相应地,在学业辅导方面,母亲的陪读优势更为显著。如一位陪读奶奶所言:“我一岁半就没有妈妈了,就读了一年书,也不能对孩子进行辅导。每天晚上他爸爸妈妈就会给他打电话,他有不会的(问题)就问,他妈妈就会在电话里告诉他。孩子怎么都没有爸爸妈妈带得好,奶奶带就会差一点,在教学方面,他有不会的就打电话,要是自己带肯定好一些。”(WJH-X-F-2016120601)

3.母亲在情感慰藉方面的陪读比较优势。亲子关系其对青少年心理发展至关重要。[注]吴旻,刘争光,梁丽婵:《亲子关系对儿童青少年心理发展的影响》,《北京师范大学学报》(社会科学版)2016年第5期。良好的亲子关系是孩子获得情感满足、培养健康心态的重要保障。实地调查发现,较之与(外)祖母,孩子与母亲的关系更为密切。在日常生活交流中,孩子与(外)祖母的代沟更加明显,很多孩子不太听祖辈的话,不太认同祖辈的权威,多明确要求母亲陪读,而拒绝让(外)祖母陪读。可见,在情感慰藉方面,母亲有明显的陪读比较优势。如一位陪读姥姥所言:“我问他(外孙):‘我是在这里好还是不在这里好些?他说:‘不在好一些。’我又问他:‘你到底喜不喜欢家家(姥姥)?’他说:‘有时候喜欢,有时候不喜欢。姥姥管多了就会烦’。”(WJH-Z-F-2016120901)

四、家庭利他主义:母亲陪读 的个体行为选择逻辑

前文基于比较优势视角,分析了陪读母亲形成的家庭行为决策逻辑。即,相对男性家长而言,女性家长具有陪读的比较优势;相对于(外)祖母而言,母亲具有陪读的比较优势。可见,母亲陪读更有助于家庭陪读目标的实现,也有助于促进家庭总体效用的最大化。问题在于:陪读往往意味着牺牲陪读者的职业发展机会、失去原有的关系网络,甚至是独立的经济权力。在个体效用受损的情况下,是什么因素导致陪读母亲主动或被动地接受这种家庭分工安排,从而成为农村陪读的主要主体呢?实地调查发现,母亲陪读给陪读家庭带来的净收益及家庭利他主义价值观的驱动,是陪读母亲个体行为选择的两大重要机制。

(一)母亲陪读的家庭成本与收益

对于陪读家庭而言,母亲陪读并非零成本行为。对于多数陪读家庭而言,母亲陪读至少需要付出如下几个方面的成本。

1.家庭经济收入的减少。尽管相对父亲而言,母亲的经济生产能力相对较弱,但处于青壮年期的母亲多少有一定劳动能力,能为家庭增收做出一定贡献。然而,陪读意味着母亲需要放弃工作,全身心陪护孩子,这也就意味着家庭收入的减少。

2.夫妻关系的消极影响。如前所述,L镇农村经济收入主要靠打工,多数青壮劳动力不是在本地就业,而是进入县城或省城打工。相应地,陪读便意味着陪读母亲与丈夫两地分居,这为夫妻之间的日常互动、情感交流带来了诸多不便,甚至有影响夫妻感情的风险。

然而,相对于家庭的陪读成本而言,母亲陪读带来的收益更为显著。这些收益主要包括:

1.增加了孩子优质教育资源的可及性。母亲在学校附近租房陪读,极大地拉近了“家”与学校的距离,使孩子可以花费更少的时间入学,便捷地享受优质教育资源,为实现学业目标提供了重要支持。

2.为孩子学习、生活提供了有力保障。母亲悉心照顾孩子的日常生活起居,并给孩子必要的学业监督和辅导,能够更好地促进孩子健康成长。

3.维持了经济生产功能与子女教育功能的相对均衡。尽管母亲陪读对家庭经济收入有一些影响,但相对于父亲陪读对家庭经济收入的影响而言,前者几乎可以忽略不计。可见,让市场能力强的父亲主要负责家庭经济生产活动,让家务能力强的母亲主要负责子女教育,是城乡、区域教育不均衡背景下的家庭“帕累托均衡”选择。

(二)家庭利他主义与陪读母亲的自愿选择

如前所述,陪读对于母亲个体而言,其成本远大于收益;而对于家庭而言,其收益则大于成本。可见,陪读有助于增进家庭的整体效用而无益于增进母亲的个人效用。从工具理性角度来看,陪读对母亲个人是“不值得”的;但从价值理性而言,陪读对母亲个人而言又是“值得”的,因而母亲陪读有助于促进家庭效用的最大化,进而有助于母亲家庭价值的实现。而驱动母亲做出上述行为选择的,正是内嵌于家庭中的母亲所持有的利他主义家庭观。

实地调查结果显示,在L镇,多数陪读母亲的陪读行为选择并非被动接受家庭分工安排的结果,而是陪读母亲受家庭利他主义价值观驱动而做出的价值理性选择。在接受访谈时,绝大多数陪读母亲对为何是自己、而不是其他家庭成员前来陪读均有着清晰的认识。她们无一例外地认为:陪读是值得的,她们愿意为了孩子付出一切。相较于个人得失,她们更关心孩子的成长和家庭和睦,体现出强烈的“家庭利他主义”价值取向。正是这种强烈的“家庭利他主义”,使得农村陪读母亲能够主动承担陪读责任,扮演陪读者角色。以下两位陪读母亲分别讲述了她们的陪读感受:

“照顾孩子比上班更辛苦,小时候孩子总爱哭,搞得你白天和晚上都不能休息,大了之后孩子又调皮,身体不好什么的你还是要操心的。但是孩子就是一切,如果只是工作的话那还不如不要孩子,他是我儿子,生出来就要负责。平时照顾孩子也会有怨言,但是看到他笑就什么都没有了。”(WJH-M-F-2016120501)

“在这边照顾孩子肯定值得呀,我自己的孩子。在外面上班也是为了孩子嘛,谈什么值不值得呢?值不值得不是用这个来衡量的。我就愿意为他付出一切。”(WJH-L-F-2016121802)

五、结论与讨论

(一)结论

基于对L镇农村陪读群体的实地调查,从家庭作为一个生活共同体的现实出发,本文从家庭分工比较优势视角分析了农村陪读母亲形成的原因,从家庭利他主义视角分析了农村陪读母亲的个体选择逻辑。研究的主要发现如下:

母亲陪读是一种家庭理性的行为,既受到家庭收益最大化逻辑的支配,又受到家庭利他价值观的驱动。相对于男性家庭成员而言,女性在家庭经济生产中处于比较劣势,但在子女教育中比较优势明显,从而使女性更适合承担陪读责任;相对于女性祖辈而言,母亲在子女教育方面有显著的比较优势。陪读有助于增进陪读家庭总体效用而无助于增进陪读母亲个人效用,但内嵌于家庭中的陪读母亲具有强烈的家庭利他主义倾向,其在价值理性下做出自愿的陪读选择,使陪读母亲成为一种社会事实。

(二)讨论

性别主义视角将母亲陪读视为传统性别分工所导致的“男主外、女主内”格局在陪读事务上的延续,视为性别不平等的产物。这种观点从表面上看是在呼吁性别平等,但实质上强化了社会对劳动分工的刻板印象,即:认为劳动分工有高低贵贱之分,这与学术界“家庭劳动也有价值,家务劳动与市场劳动同等重要”的主张是相悖的。

针对性别主义视角的不足,本文从比较优势视角,阐述了农村陪读母亲形成的家庭决策逻辑;从女性主体的角度,详析了女性何以选择陪读。研究结果表明,母亲陪读是基于家庭分工比较优势分析,母亲在家庭利他主义价值观驱使下做出的自愿选择,而非被动接受家庭分工安排的结果。过于强调家庭分工的性别不平等,不但不利于提高女性地位、促进男女平等,反而可能强化性别不平等意识,激发家庭劳动分工冲突。

本研究的启示在于:在从家庭劳动分工的角度考察夫妻家庭地位时,不能简单地将家庭分工等同于家庭地位,据此判定家庭关系的类型;不能单纯地将家务劳动视为低级劳动,而将市场劳动视为高级劳动,并以此来判定女性的家庭地位低于男性。此外,既要警惕孤立的个体主义方法论取向,又要警惕“文化决定论”的极端研究取向。在研究与家庭有关的行为选择时,应兼顾家庭决策的整体性和家庭成员的主体性。只有这样,才能把握家庭生活的本质,而不至于陷入家庭两性对立、冲突的泥沼之中。

本研究虽主要关注家庭在面临陪读选择时如何进行家庭劳动分工,但不可忽视的是,母亲陪读并非是家庭的最优选择,而是在结构情境制约下的次优选择,因为母亲陪读通常伴随着陪读母亲的个体负收益及陪读家庭的成本支出。假如城乡区域间教育资源配置相对均衡,陪读将失去存在的基础,陪读现象也将不复存在。正是在城乡区域教育资源配置不均衡背景下,才引发了农村家庭的陪读行为。可见,城乡区域教育资源配置不均衡,才是陪读现象产生的结构性根源。因此,提升农村教育资源的可获得性,提高农村教育资源的水平和质量,降低农村孩子的受教育成本,推动城乡区域义务教育资源的发展,是促进教育公平的内在要求。