遗产价值的若干问题

2019-03-13孙华

孙华

摘要:遗产价值问题是遗产保护学的重要内容,但目前遗产保护界在遗产价值的基本概念、本质属性、要素结构和评价作用等方面,都还存在着认识的分歧,需要进行研讨。遗产价值与价值哲学的价值一样,是人这个主体与遗产这个客体发生联系后产生的,属于关系范畴而非实体范畴。人对遗产价值的认知具有主观性,因而遗产价值也具有多样性和变异性。遗产价值有内在存在价值和外在使用价值两大类,前者包括年代价值,这是一切遗产外在价值的源泉;后者包括了历史、艺术、科学等价值,两者之间主要依靠精神情感进行关联。遗产的艺术价值和科学价值,应该是遗产对现世科学技术和艺术审美的作用,艺术史价值和科技史价值都应归属历史价值。遗产价值评估的意义,主要体现在遗产重要性的分级,以及遗产保护行动先后次序的安排上。

關键词:文化遗产;自然遗产;遗产价值;遗产保护学

遗产的价值,尤其是文化遗产的价值,是遗产保护学的重要问题。遗产保护学家近年特别注重价值,除了申报文物保护单位、申报世界遗产需要提炼文物或遗产的价值外,编制各类文物保护规划,或者编写具体的保护方案,也要罗列文物/遗产的价值。实际上,文化遗产的价值是相当复杂的历史问题和哲学问题,它既需要考古学家和历史学家对具体的遗产进行价值的发现、分析和解释,也需要哲学家和社会学家对遗产价值的基本问题进行定义和阐释,还需要遗产保护学、文化学和博物馆学领域的学者来做遗产的价值保全、价值提炼和二次诠释。由于目前遗产保护学界(包括文化遗产学和文物保护科学)对遗产价值的基本问题研究不足,在一些涉及遗产价值的基本问题上往往将复杂多样的价值问题简单化,不少习以为常的文物或遗产的价值评估,在不少方面都并不恰当。由于遗产的价值问题源于价值哲学,涉及面广,有些关于存在价值和普遍价值的问题,限于篇幅,本文只能简要讨论。本文仅就遗产价值的属性、关系、要素、体系、部分要素的含义以及文化遗产的价值评估方面存在的问题,谈点笔者个人的思考。

一、遗产价值的基本属性

“价值”(value)一词据说来源于拉丁文valus(堤)、valallo(用堤护住,加固,保护),该词本身就具有“可珍贵”和“值得重视且加以保护”的意思。按照通行的解释,价值学(axiology)是人类生活中的价值及其意识规律和实践方式的科学,是由哲学和各门具体科学关于价值的研究所构成的一门综合学科。作为一门具体学科的遗产保护学,主要是由遗产类型学、遗产价值学、遗产保护学和遗产管理学四个方面所构成,其中的遗产价值既是遗产保护学的重要研究内容,也是构成价值哲学的多学科价值学的组成部分。

说到遗产的价值,离不开遗产的定义。我们给遗产的定义是:遗产是地球自然进化和人类发展过程中历史积淀的精华,经由后人根据主流的价值观有目的、有选择地予以继承或传承的东西。在这个定义中,遗产之所以会被作为区域、国家(民族)或全人类的遗产,是与遗产这种事物被创造后人们的认识紧密相关。无论是自然演进的遗产,还是人类创造的遗产,它被“人”这种主体选择后,本身就是作为人这个主体相对的客体而存在的。人们根据对自然或人类遗留的这个客体的认识,来决定它们是否是遗产、遗产的重要性以及应该采取什么样的态度对待遗产。因此,人类对自然和文化遗留的认知和判断,是遗产价值得以形成的关键。

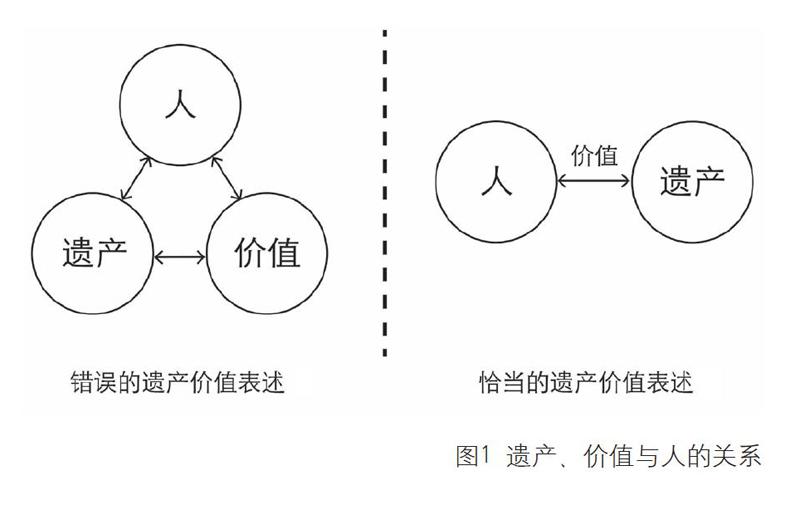

遗产价值既然是人的一种认知,一种判断,它就是人及其所认知对象“遗产”之间所存在的一种关系。这与哲学关于“价值”属性的解释完全一致,因为哲学范畴的价值正是一种社会关系而不是某种实体,价值是关系范畴而非实体范畴。为什么说遗产价值是一种关系范畴呢?除了哲学的价值定义外,我们从遗产价值的生成过程,也可以得到这个答案。

价值离不开主体即人和人的需求。在人产生以前,在人有需求之前,自然之物只有其内在的存在价值,还无外在的对人有用的价值。这些内在的价值离不开价值的承担者,也就是相对于人的客体及其自然属性,自然之物这个客体对人这个主体的作用是价值关系得以建立的客观基础。事实上,正是由于自然之物自身有能满足人们某种需要的属性,因而它才能成为人类生存和发展所必需的东西。今天被人们认为是自然遗产的东西,如地质结构、自然地貌、古生物化石、动物和植物,几乎在人类出现之前就早已存在了,它们本身作为地球自然演进的产物,与人尚未发生关联,本身并无有用无用、重要不重要、稀少常见之类的分别。人类产生以后,随着人类心智的发展和知识的积累,这些自然存在的东西被逐渐认为是有用之物而被人们获取和消耗,人们会首先认识到这些自然之物的使用价值。自然之物的数量本来就有多有少,其分布还有地理上的不均衡,因而就会因珍稀而产生贵重的价值观念,还会出现此地寻常而彼地珍稀的社会现象。随着自然之物因为人们无限制地获取或索取,有些原本很丰富的自然之物逐渐变得稀少甚至灭绝,这些自然之物的价值也就随之提高,具有了稀缺的价值。而随着人类科学的发展和认识的提高,人类会认识到这些自然之物对于认识我们赖以栖身的地球及其演变,乃至于认识人类自身,都具有意义,这些自然之物又具有了科学的价值。由于不愿意这些具有多种价值的自然之物消失,就会产生保存和保护这些自然之物的意识。人类从大量猎杀野生动物,逐渐发展为保护野生动物,就反映了这种从单纯向自然索取转变为保护自然的演变过程。

自然遗产如此,与人类诞生和发展同步的文化遗产更是如此。人类自制作工具开始,有了自己最初的创造物,这些创造物当然具有其满足当时人们某种需求的使用价值。在人类寻找石料制作石器的过程中,一些如水晶、玉石等具有鲜艳色泽的稀少石料被发现并用作工具组件后,人们就会珍视这些器物,不会轻易丢弃;即便原有的使用者已经去世,人们也会将这样的器具保留下来,遗传下去,从而产生不同于对待一般器具的价值观念和收藏观念。随着社会的发展,人类思维和社会的复杂化,人类开始创作没有多少实际用途却有某种抽象功能的作品,如人体上佩戴的装饰、武器上的饰件、崖壁上的岩画等,1990年代发现的法国肖维岩洞壁画就是这样的例子。再随着人类社会的发展,人类在制作具有实际和抽象用途作品的同时,也开始创作“有意为之”的纪念物,创作“纯粹的”艺术品。这些纪念物或艺术品缺乏实际的使用功能,其价值来自于创造它们的人们的赋予,而且它们的价值状况恰恰与有具体用途的物品相反。那些为了某一具体用途而制作的物品,由于制作材料的老化,使用过程中发生的损坏,以及人们创造了更好的同类物品对原物品的取代,其使用功能随着时间的流逝在不断减少;只是由于时间的流逝,这些物品逐渐具有了研究历史的价值,并且随着这些物品存世数量的逐渐稀少,可能还会产生“物以稀为贵”的稀缺价值。而那些只对特定人群有抽象的纪念意义而没有具体用途的艺术品,其创作当初往往被赋予很高的“艺术价值”和“纪念性价值”。随着人类社会的变化,人们对这些艺术品的价值认知也会发生变化。法国大革命时期及大革命后的一段时间,曾经发生有意破坏旧法兰西王朝具有象征意义的建筑物和雕塑作品的现象;另外我国“文革”时期,在当时社会思潮下发生的对历史文物大规模刻意破坏的事件,都是典型的例子。

上面我们主要对自然遗产和物质文化遗产价值的产生过程进行了阐述,实际上,人们对非物质文化遗产价值的认识也是如此。有鉴于随着人类社会快速发展和全球化浪潮,能够体现地域性、族群性和传统性的民间文化迅速消减,世界文化的多样性逐渐丧失,世界有识之士纷纷行动起来,倡言民间文化、人类口头和非物质文化遗产的保护和传承,过去被视为寻常事项的非物质文化遗产也纳入了人们保护的视野。

因此,无论是哪种类型的遗产(自然/文化、可移动/不可移动、纪念性/非纪念性、有意/无意等),其价值都与人这个主体有着密切的关联,遗产价值是人这个主体对具有遗产属性之物的一种意义的判断。我们有些遗产价值的研究者将人、遗产和价值并列起来,将遗产价值分析为一种实体范畴,是不恰当的。正确的人与遗产和价值的关系应该如图1所示。

二、遗产价值的生成原因

遗产价值是人这个主体与已经具有遗产资格的这些客体发生联系后的产物,是人们判断身外之物有用还是有害、重要还是一般的一种判断。这种属于主体与客体关系范畴的价值判断适用于人们以外的一切事物,不仅限于遗产。那么,遗产价值与其他事物的价值有什么不一样呢?人们判断遗产的价值又与判断其他非遗产事物的价值有何不同呢?我们继续来分析这些问题。

当我们的面前放着两件器物,一件是古代遗留下来的文物,一件是现代工匠仿模仿前者制作的工艺品。后者采用了与原作完全相同的材料,外部造型与原作一模一样,装饰和色泽与原作也几乎没有差别,就连岁月的痕迹也与原作惟妙惟肖(当代的作伪者甚至使用与仿制对象年代相应的木材来伪造漆木器,采用科技手段使得现代烧制的瓷器具有古代瓷器的测定数据)。然而,前者却具有很高的价值,以至于无法用市场价格来衡量,因而被所有者精心保存和保护,希望能留传后世;而后者却只有很低的市场价格,因而被所有者随意处置,不为他们所重视。这是什么原因呢?简单的回答是,这是真假之间的价值判断,文物因其真,故价值高;赝品因其假,故价值低,甚至几乎没有价值。诚然,真实与虚假,这是决定遗产价值的首要判断标准。也正由于这个标准,在某项文化遗产申报世界遗产时,申报文本中就需要有真实性的声明。不过,如果我们再继续设问,为什么真的古物价值就高,假的仿品价值就低?这就涉及到了奥地利艺术史家李格尔(Alois Riegl,1858-1905)所倡言的文物的“新物价值(newness-value)”和“年代价值(age-value)”。李格尔将纪念性文物的价值区分为多个要素,其中“年代价值”是他最为关注的价值要素,他认为文物保护的一切矛盾都与如何对待文物的“年代价值”有关,这无疑是相当重要且恰当的。我们这里借用李格尔的两个概念,对这两个概念重新定义,以分析文物价值生成的逻辑过程。

我们先看“新物价值”。李格尔认为,新物价值体现在一件作品的完整性及其呈现的艺术风格的纯粹性。他将这种新物价值的概念,既用以描述今人基于“现世价值”鉴赏古物时产生的“艺术价值”,也用以描述在维修建筑遗产(尤其是宗教建筑遗产)时,某些宗教人士所持的那种以新换旧的价值观念。不过,在笔者看来,新物价值是人们创造制作新事物时具有的价值,这种价值普遍适用于一切事物的“价值一般”。新物价值不仅存在于事物被刚刚创造和制作之时,也存在于事物的使用过程中(当然在这个新物逐渐变为旧物的过程中,新物价值也在逐渐降低),当然还存在于旧物或古物在维护或修缮过程中的“修旧如新”的行为中。新物价值的产生主要出于以下几个方面的原因:一是新物所使用的材料是否贵重珍稀,例如商周青铜器,铸造之初这些象征着身份、地位和财富的新铜器就受到十分珍视,因而在铜器铭文中要有“子子孙孙永保用”之类的文字。二是新物所包含材料和劳动的多少,有些新物因人们付出了巨大的劳动和财物,如集建筑、雕塑和装饰于一身“纪念碑”,新建时就具有“纪念碑性”的价值。三是新物的实际使用功能所具有的价值,也就是当时制作这些物品就是为了满足人们的某种需求。随着时间的推移,科学技术和审美艺术的变化,多数物品的使用功能会逐渐减弱甚至消失。仿照文物制作的赝品,在仿制当时属于新物,当然也具有新物價值;但由于仿制品已经脱离了所仿文物的社会和技术环境,已经失去了其实际使用功能和原先的审美功能,其新物价值反而低于被仿文物当初设计制作时期的新物价值了。

接着我们来看“年代价值”。李格尔这样解释文物的年代价值:“年代价值要求对大众具有吸引力,它不完整,残缺不全,它的形状与色彩已分化,这些确立了年代价值和现代新的人造物的特性之间的对立”“完全不考虑各种因素,而是作为一个准则、单一的现象,仅仅是珍视主观的感受。”由于年代价值与其他价值要素相比,有着超越受教育程度的、从修养和艺术理解的优点,即使“头脑最简单的农民也能区分一座古老的钟楼与一座新建的钟楼”价值的不同,因而至关重要。由于年代价值是岁月的流逝形成的,带上了往昔岁月的痕迹,岁月是时间的代名词,时间将“财产”造就为“遗产”,也赋予遗产年代的价值。经历了时间洗礼的事物,它们逐渐减少或失去新物的价值,却不断增加年代的价值,使得这些事物从一般“新物”转变为“文物”甚至“古物”。真实的文物或古物是距离现在已经有了相当时间计量的物品,其内在价值主要包含了年代的价值,因而受到人们的珍视,只要这些文物不彻底损坏,其年代价值就只会增加而不会减少或消失。相反,那些现代假冒的文物仿品,其内在价值中没有包含古物价值中的年代价值这个关键的价值要素,新物价值中又缺乏了实际的功用价值,所以人们在进行价值判断的时候才会将其看得很低。当然,一件本来缺乏年代价值的仿制古物,如果它又经历了岁月的洗礼,它也就具有了年代价值,从只具有少许外在使用价值的新物演变为具有年代价值的古物。北宋张择端创作的《清明上河图》是一件具有很高古物价值的绘画作品,后来有不少人临摹甚至作伪,但如果一件明清时期临摹或伪作的《清明上河图》留传至今,它们也就具有了年代价值,成为了价值较高的文物;如果这幅明清时期临摹的《清明上河图》是当时的著名画家所作(如明仇英摹《清明上河图》等),那么它在临摹的当时就因系大师之作而具有了“经典价值”,留传至今更兼具经典价值和年代价值,所以会被各大博物馆视为珍品收藏。

遗产所蕴含的年代价值造就了遗产,确定了遗产不同于新物的价值,同时也带给遗产了其他一些重要的关联价值要素。下面继续以文物为对象分析這些关联价值。

文物经历了相当长的时间距离后,由于自然和人为因素的侵袭,其材质有可能会逐渐老化,形态有可能变得不完整,色泽可能也变得斑驳,给人以饱经岁月沧桑的感觉。随着时光的流逝,尤其是经历了战火等人为的毁坏,有些文物被彻底摧毁,有的文物部分毁坏,还有些文物保存得相对完整。在同类文物中,那些损坏程度较小的文物,自然就受到人们更多的关注,认为它们的价值高于那些损坏严重的文物,这就产生了文物的“完整性价值”。这种完整性价值,小的方面可以体现在艺术品市场上的古董交易,体量、形态、装饰相同的两件同类古物,完整的那件估价较高,残缺的那件估价较低;大的方面就体现在不可移动文物上,《实施<保护世界文化和自然遗产公约>的操作指南》就对申遗项目有完整性阐述的要求。完整性与真实性一样,是遗产价值的要素之一。在历史发展的长河中,文物历经的时间越长,遇到的人为和自然变故就越多,保留下来的数量也就越少。有些当初或早些时候的寻常之物,久之也会变得稀罕,这就会产生文物的“稀缺性价值”。例如山西五台山的南禅寺大殿,在晚唐时期不过是五台山偏僻的南台一座小庙中的三开问小殿,只由于它躲过了历史上的水火之灾和后人的重建,成为保留至今最早的木构建筑。古老的年代所带来的稀缺性价值,使得这座小小的木构建筑成为我国第一批全国重点文物保护单位,并随着五台山申遗的成功而成为五台山世界遗产的组成部分。文物经历这种岁月所发生的变化,还会使其具有不同于新物的特殊风貌。由于人类与生俱来的怀旧情感,这种显示过去时光特征的往昔之物,足以勾起人们对往昔的追忆和怀念,使得这些文物产生所谓“历史纪念性”。某些非纪念碑性的文物,当初创造或制作这些物品时,人们并没有赋予它们“纪念性“,属于李格尔所说的“无意为之”的物品,这种因时间产生的怀旧情感所带来的纪念性,可以视为因年代价值衍生的历史纪念价值。关于纪念性价值,涉及的问题比较复杂,已有许多学者讨论,这里不再赘言。

从上面的分析可以看出,遗产之所以具有不同于一般事物的独特价值,主要是在于其内在的年代价值,正是这种价值要素造就了遗产的真实性、完整性、稀缺性和无意为之的历史纪念性等价值要素。可以说“年代价值”是遗产一切往昔价值和现世价值的源泉。

三、遗产价值的多样性

遗产的价值,无论是自然遗产的价值还是文化遗产的价值,既然是与人发生关系后才出现的观念,是人们关于这些客观存在的事物对自己有用性的判断。那么,不同的个人,不同的社群,不同的族群,乃至于不同的国家,他们对于同样事物的价值判断可能就会不同。李格尔早已注意到,同样是教堂的修缮,有教养的城市牧师和居民注重保存文物,“他们对年代价值最为敏感”;而受教育程度较低的乡村牧师和居民,他们是“新物价值最顽固的提倡者”。这是人们对遗产价值认知差异性的一个方面。另一方面,人或人们都具有社会性,这种社会性随着时代前行还会发生改变,人们对遗产的看法当然也会发生变化。因此,遗产的价值不会是凝固的和一成不变的,人们对遗产价值的认知会随着认知水平的发展、所处社会环境状况的变化、以及对某项具体遗产研究的深入而有所不同。这两方面的差异性,就会导致遗产价值的多样性和可变性。认识到这一点,我们对遗产价值的不同认知,就要有一种包容的态度,不能因为我们强调遗产的一些主要价值,就否认遗产还具有其他价值。

遗产作为一种地球演变和人类发展的客观存在,它首先具有其“内在价值(Intrinsic Value)”也就是非使用价值。按照哲学家的定义,所谓内在价值是事物本身内在固有的、不因外在的其他相关人或事物而改变的、以存在价值(Existence value)为主体的价值。就遗产来说,也就是包括其存在时间和空间在内的遗产的存在价值,我们前面重点讨论的遗产的“年代价值”,实际上应该就是遗产内在价值的时间价值。这种由于时间形成的遗产价值,不因为面对遗产的主体“人”及其所在社会的改变而改变,也不受其他环境和关系的影响而增减,它是一种客观存在。李格尔对遗产价值分析的最大失误,就是将时间所致年代价值当成了人对遗产认知的主观价值,却将具有主观性的历史价值当成了客观价值。李格尔这样解释年代价值与历史价值的区别:“历史价值是以客观的方式识别不同的事件,而年代价值不区分地方性特色,不考虑纪念物的客观特性,也就是说,年代价值仅仅把纪念物的特殊性整合到普遍性当中,因此主观效应替代了其客观特征。”李格尔认为年代价值具有主观性,这又源自于他关于年代价值的另一个失误,那就是他将年代本身与年代赋予遗产(包括纪念物在内)的岁月痕迹和怀旧情感混在了一起。遗产的岁月痕迹会使得人们产生怀旧的情感,而这种怀旧情感,与人和遗产的关系、人们的文化背景、乃至于个人的经历与体验等,都是分不开的,具有强烈的主观性。因此,认识李格尔关于年代价值解释的误区,分清客观的年代价值本身与年代所衍生的其他主观价值,是我们阅读李格尔首先应当注意的问题。

遗产的内在价值既然是一种客观的存在价值,那么,它就会与遗产的“普遍价值”联系起来。遗产保护学界(尤其是从事世界遗产申报的工作者)都耳熟能详的遗产“突出普遍价值”(OUV),究竟是遗产的什么价值,恐怕许多遗产研究者都没有认真思考这个问题。实际上,“突出”的价值,是世界遗产要求的不同于一般遗产的特殊价值,这种价值是一种主观价值,因而需要遗产地的人们对提名的遗产进行价值研究、发掘和归纳,提炼出其中能够反映其重要性和独特性的价值;而“普遍价值”则是存在于所有遗产的以年代价值为核心的价值,是一种独立于主体之外,不受个人、社群、文化、国家影响的普适价值,是一种客观存在,因而也是不受遗产评估专家左右的为所有人都认可的价值。UNESCO倡导世界遗产概念的专家将“突出”的独特价值与“普遍”的共有价值这两个概念捏合起来,形成了“突出普遍价值”这样一个具有矛盾统一的概念,其用心良苦,可以理解。不过,使人不能理解的是,我们不少人将以西方为主流的特殊价值当作了普遍价值,回避或批评普遍价值,这显然是将应该评判的对象搞反了。遗产的普遍价值是一种客观存在,无须也难以进行评判,遗产保护领域对遗产进行评价,评价的对象都只能是具有主观性的特殊价值或独特价值。

遗产的价值评判,是人这个主体与遗产这个客体发生关系后,人们对遗产的有用性或重要性的一种判断。可以这样说,我们所说的遗产价值,除了遺产内在客观存在的年代价值等要素外,几乎都是主观价值。人们对遗产的这种价值,基于自己的爱好和需求有不同的取舍:历史学家、考古学家(包括艺术史家)和历史爱好者关注遗产所传递的历史信息,自然就偏重于倡言遗产的“历史价值”;艺术家和艺术品爱好者关注遗产的各种美感元素,自然也就大力弘扬遗产的“艺术价值”;科学家和工程技术人员关注遗产所记录的与今天科技相关的某类信息,以便为他们的科学研究和工程技术提供长时段的数据。除了这些被遗产保护学界视为遗产的“基本的”或“重要的”价值外,传播学家、旅游专家和遗产地政府及公众希望有更多的人们知道并来参观遗产,他们关心的则是遗产的“经济价值”和“品牌价值”。遗产还会给当地居民某种权属的感觉,使他们因某种形式的“拥有”而产生自豪感,从而赋予遗产以“象征价值”;遗产也会给参观游览的外地客人产生赏心悦目的愉悦感,或从中获得知识的满足感,从而使遗产又有了“娱乐价值”和“教育价值”。总之,遗产外在的主观价值是多种多样的,绝不会因为遗产保护学界不喜欢这些价值而不存在。有的学者强调文化遗产只有历史、艺术、科学“三大价值”,而否认其他方面的价值,这是没有必要的。这些否认往往是出于对文化遗产受到其他因素干扰而招致损害的担忧,2015版《中国文物古迹保护准则》中的“社会价值”也的确给人内涵和外延不清的感觉,但从遗产主体与客体关系来看,从遗产本身的多样性和认知主体构成的多样性来看,文化遗产的价值无疑是多样的,不会仅限于历史、审美(艺术)、科学“三大价值”。

当然,我们认同遗产具有多方面的价值,包括时下一些地方政府或遗产地管理者所说的利用价值(如发展旅游等),并不等于说我们赞同将这些价值要素作为遗产保护需要首先考虑的因素。人们之所以要保护和传承文化遗产,更多是为了满足精神和文化需求,包括历史的认知,科学的借鉴,艺术的体验,心灵的陶冶等。杜晓帆指出,“过去的遗存之所以被视为文化遗产,从客观上来讲,就是它和原生社会文化环境产生了分离,进而来到了当下的语境,成为了一项有待保护和继承的文化资源。”“如果我们再往前追溯到西方的文艺复兴时期也会发现,人们在对古希腊罗马文化遗产的追寻过程中,本质上体现的是一种人文关怀,满足了人们重新认识自我的精神需求。从一开始,过去的遗存作为文化遗产进入到人们的视野当中时,首先满足的是人类的精神需求。”遗产的价值是由许多方面的要素组成的,要保护好包括文化遗产在内的人类共有的遗产,关键是在遗产价值评估时,要将哪些价值要素排在前面,而将哪些价值要素排在后面的排序问题。正确的遗产价值要素的排序,是遗产价值评估与遗产保护行动之间的重要关联环节。

四、遗产价值的要素结构

遗产价值既然是多种多样的,具有不同的价值要素或价值类型,那么就涉及到了遗产价值要素的层级阶元,遗产价值要素问的相互关系,以及全部遗产要素组合而成的遗产价值结构体系。关于这个问题,遗产价值学的先驱李格尔早就有过分析,当今的遗产研究者也作了很多探讨,但距离构建一个完善、逻辑关系清晰的遗产价值体系仍然存在距离,还需要继续研究。

李格尔提出了一系列与遗产价值要素相关的重要概念,他提出这些概念是为了论述“纪念物的现代崇拜”这一主题,探讨这些价值因素与保护之间的关系,并非为了构拟全部遗产的价值系统。因此,有多位遗产的研究者根据李格尔遗产价值的论述,对李格尔的价值要素之间的关系进行了梳理,试图更加条理化地理解李格尔心目中的遗产价值体系。按照这些梳理结果,李格尔的纪念性遗产的价值要素首先被按照时间轴线先划分为“往昔价值/“纪念性价值”(past values)和“现世价值(Present-day Values)”,其中往昔价值又分为“历史价值(historic value)”和“岁月价值(age-value)”,现世价值又分为“使用价值”(use-value)和“艺术价值”(art-value)”,此外艺术价值还可继续细化为“新物价值”等。李格尔关于遗产价值的论述并不全面,他所针对的只是具有纪念性的(他又将这种纪念性区分为“有意为之”和“无意为之”两种)的“纪念物”,因此他对自己提出的价值要素的概念、概念的定义、以及概念之间的逻辑关系的阐释也还存在误区,所构拟的遗产价值体系还不够完善。

在李格尔以后,遗产保护学界对于遗产的价值要素和分类又有多种阐述,除了平行罗列多种价值类型的不那么严密的表述外,其他具有分类层级和结构的遗产价值分类不外乎两种:一是基于遗产价值的使用功能的分类,二是基于遗产价值的空间结构分类。这些遗产价值研究的学者,如同李格尔一样,多将遗产价值的类型要素及其关系与遗产保护和管理结合起来,体现了遗产类型学、遗产价值学与遗产保护学和管理学的关系。在分析遗产价值要素,构建遗产价值体系时,的确需要首先树立将遗产保护作为这种研究目的的思想;不过在具体分析过程中,还需要紧扣哲学价值论的基本原理,才能构拟出合理的遗产价值体系。

当今世界,遗产保护学界也越来越关注遗产的使用价值,尤其关注遗产的经济价值。兰德尔·梅森(Randall Mason)在《文化遗产的价值评估》一书中将文化遗产的价值划分为两大类,一类是“社会文化价值”,另一类就是“经济价值”。前者包括了历史价值、文化/象征价值、社会价值、精神/宗教价值;后者则包括了使用(市场)价值、非使用(市场)价值、存在价值、选择的价值、赠与的价值。尤嘎·尤基莱托(Jukka Jokilehto)在《价值与遗产保护》之中,也将文化遗产划分为“文化价值”和“现代社会——经济价值”两大类,文化价值包括了身份、相关的艺术/技术价值、稀缺价值,现代社会——经济价值则包括了经济价值、实用价值、教育价值、政治价值、社会价值。将经济价值从遗产使用价值的一个要素扩展到遗产价值的两个大类之一,将使用价值、非使用价值、存在价值纳入经济价值(或将实用价值纳入经济价值),都不大符合价值哲学。在这方面,我国一些学者关于遗产价值要素和价值体系的阐述,显然更加合理一些。

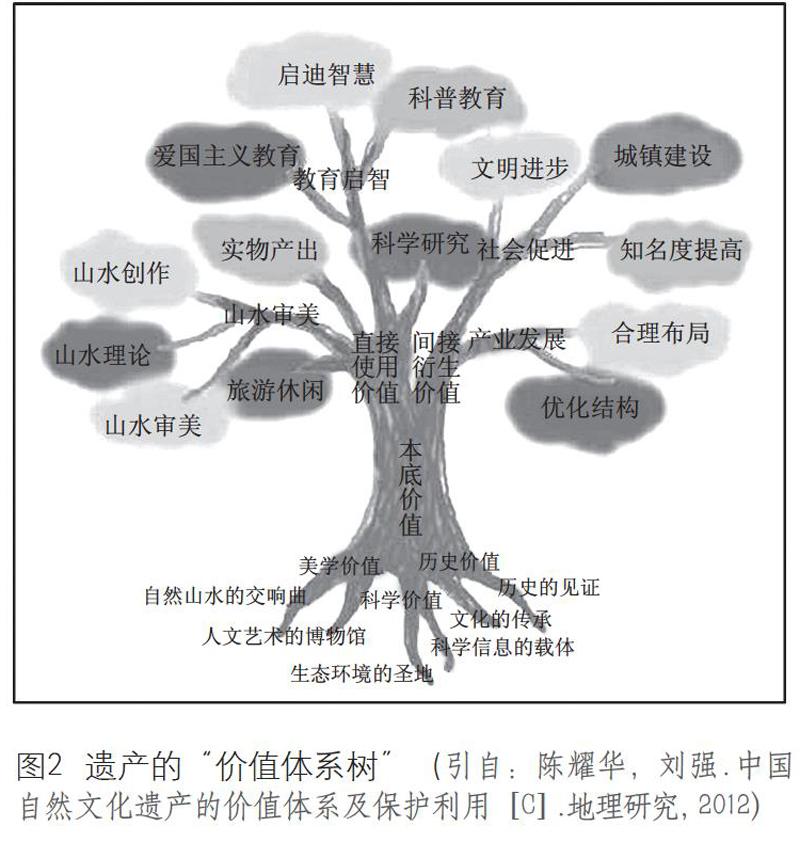

从遗产的功能形态分析或阐述遗产价值的学者,如王秉洛从价值功能的角度将世界遗产的价值概括为:直接实物产出价值、直接服务价值、间接生态价值和存在价值四个方面;梁学成则从旅游资源系统的角度出发,将世界遗产价值分为有形(显性)价值和无形(隐形)价值两个大类,旅游价值、科考价值、文化价值和环境价值4个亚类。但较成体系的还是余佳以可否定量为标准所对遗产价值要素的分类,以及陈耀华等以本底还是衍生为标准所构拟的遗产价值体系之树。我们这里着重对这两种遗产的价值体系进行分析。

余佳将文化遗产划分为两大类,第一大类是“由文化遗产区别于一般物品的特性而产生”的不可定量的“存在价值”,第二大类是在文化遗产开发利用中产生的可以定量的“使用价值”。前者又可以划分为“历史价值…文化审美价值”“科学教育价值”和“情感价值”四类;后者则可划分为“直接使用价值”和“间接使用价值”两类。余佳所说遗产的“存在价值”,系指遗产独特性和不可再生性所决定的一般物品所不具备的价值,实际上主要就是年代价值,因为往昔的遗产对于现世的人们来说,尽管可以再造完全相同的形式,却不能赋予它已经过去的时间,这种遗产独有的存在价值是可以成立的。不过,作为遗产存在价值的时间或年代,这恰好是可以定量的,并且将遗产的历史、文化(审美)、科学、教育价值纳入遗产内在的存在价值,这也显然欠妥。因为这些价值要素都是外在于遗产的,应该归属于遗产使用价值的范畴。遗产的使用价值分为两个部分,一部分是不能定量的价值,历史、艺术、科学等都属于这一类;另一部分使用价值是可以定量的,如遗产的“经济价值”等。如果将遗产的不可定量的使用价值从存在价值改移到使用价值中,就与价值哲学的基本原理相吻合了。

陈耀华和刘强基于系统论的理论,认为中国自然文化遗产价值体系是由“本底价值”“直接应用价值”和“间接衍生价值”两个层面、三个大类的价值所构成,其中本底价值包括了“历史价值”“美学价值”“科学价值”等,直接应用价值包括了“科学研究”“教育启智”“山水审美”“旅游休闲”等,间接衍生价值包括了“社会促进”“产业发展”等价值。陈耀华等构拟的价值体系具有明显的层次性,其中本底价值是所有价值存在的基础,这决定了遗产资源必须在保护的前提下才能合理利用;该体系也有空间性,三种价值主要分别存在于遗产地范围以内、遗产地及相邻区域、遗产地范围以外的更大的区域(图2)。陈耀华等构拟的遗产价值体系,可以视为对整个遗产价值体系的一种空间架构。在这个构架中,本底价值决定了应用和衍生价值,二者是从属的关系,这自然有助于强调遗产“三大价值”的重要性;然而,从遗产主体与客体、内在价值与使用价值的基本关系来看,历史、美学、科学这遗产价值要素与其他价值要素一样,仍然都属于使用价值的范畴,它们应该是并列关系而非领属关系。如果要说遗产的“本底价值”的话,遗产内在的以年代为核心的普遍价值,倒是可以视为遗产的本底价值,它才是遗产其他使用价值产生的基础。

笔者认为,遗产的价值如同所有事物的价值一样,都应该划分为内在的存在价值和外在的使用价值两大类。存在价值的构成要素包括时间价值、空间价值和其他最基本的遗产生成的要素,其中最核心的要素则应该是时间所构成的年代价值。使用价值则包括了不可定量的相对抽象的情感价值、历史价值、科学价值和艺术价值,以及可以定量的经济价值等。在遗产的内在价值与外在价值之间,内在价值的年代价值与外在价值的情感价值最为紧要,年代产生了怀旧等情感,正是这种情感使得人们有了探寻历史的兴趣,有了与往昔艺术品之间的共鸣,产生了收藏这些文物或参观这些遗产的想法和行为。因此,遗产的历史价值、艺术价值,乃至于教育价值和经济价值等价值要素之所以能够成立,都与遗产的情感价值分不开,情感价值是遗产内在的存在价值与外在的使用价值问联系的主要纽带。

五、遗产三大价值的含义

在遗产的价值构成中,最经典的价值要素或类型莫过于“历史价值”“艺术价值”“科学价值”这三大价值,几乎所有对文化遗产的价值认知都要设法提炼这些价值。然而,遗产保护学界对于遗产“三大价值”的理解却存在偏差,绝大多数遗产保护学家都将历史价值以外的“艺术价值”和“科学价值”当作了与现世价值无关的往昔价值。从某种意义上来说,我们现在文物价值评估所归纳的所谓艺术和科学价值,实际上都属于历史价值的范畴,艺术价值和科学价值当另有所指。

(一)遗产的历史价值

“历史”有广狭二义,广义的历史是指客观世界发展的过程,既包括了自然世界的发展演变,也包括了人类社会的发展进程。1964年第二届历史古迹建筑师及技师国际会议形成的《关于古迹遗址保护与修复的国际宪章(威尼斯宪章)》开篇中说,“世世代代人民的历史古迹,饱含着过去岁月的信息留存至今,成为人们古老的活的见证”,说的就是文化遗产的狭义的历史价值。如果按照狭义历史的定义,历史价值就只是人类创造和遗留的文化遗产的一个价值要素。

文化遗产的历史价值与遗产的年代价值密切相关,但二者并不等同。年代价值是遗产价值的内核,它是其他遗产价值得以产生或成立的基础。由于年代是由时间构成的,它与空间一样是中性即客观性的概念。历史则不是这样,尽管将历史作为人类社会发展演变的过程,这种已经发生的人、事和场所都是往昔的客观存在,但这种存在已经随着时间消逝在历史的长河中,我们今天的人们去探索和研究过去的历史,包括使用過去遗留下来的物证去追寻历史,都带上了我们当下认识的主观色彩。关于历史的主观性,意大利的哲学家克罗齐(Benedetto Croce)有“一切历史都是当代史”的名言,英国的历史学家科林伍德(R.C.Collingwood)也有“一切历史都是思想史”的论断。就如同人们对待历史一样,我们对遗产的认识也必将打下我们个人、时代、地域、文化的烙印。

历史既然不全然是客观的,我们通过研究文化遗产所抽绎出来的历史价值自然也不会是完全客观的,这与遗产的年代价值有所不同。与历史研究一样,由于历史和历史价值具有强烈的主观性,不同的个人,不同的时代,不同的文化和教育背景的研究者,他们对历史或遗产历史价值的认知肯定有所不同。正是由于这种不同,才使得包括遗产历史价值研究在内的历史研究,有了吸引研究者的无穷魅力。

遗产的“历史价值”这个概念,当下遗产保护学界对其的定义和在具体遗产历史价值阐释中的运用,是基本得当的。蔡靖泉这样解释历史价值:“文化遗产是人类在社会历史实践活动中创造的财富遗存,因而其基本的特征就是历史性,其首要的价值也是反映历史、补正历史和传承历史的价值”。我们知道,在历史研究中,通过充分的史料以获取历史的事实,这是历史研究的基础。史料主要由三大部分组成,一是历史上留传下来的典籍文献,二是包括考古材料在内的物质文化遗存,三是包括民族志在内的非物质文化事项,所有这些,都属于文化遗产的范畴。保护了这些文化遗产,也就保存了历史的史料,今人乃至于后人就可以据以考证往昔的历史事实,研究这些历史事件的因果关系和发生背景,品评历史上人物和事件的功过得失,乃至于归纳总结出供今人借鉴的经验教训。

由于关于遗产的历史价值,目前遗产保护学界认识的歧义最小,这里不再多言。

(二)遗产的艺术价值

关于遗产的艺术价值,目前中外研究者都存在一些不正确的认识。例如,奥地利学者B·弗拉德列认为,建筑遗产的艺术价值包括最初形态的概念、最初形态的复原等“艺术历史的价值”,也就是,“艺术质量价值”,以及包括古迹自身建筑形态的直接作用与古迹相关的艺术作品的间接作用在内的“艺术作品本身的价值”三个方面。弗拉德列所列举的艺术价值的三个要素,有些价值显然应该归属于历史价值而非艺术价值,如“艺术历史的价值”;有些价值如“艺术品本身的价值”究竟属于什么类型的价值,弗拉德列也交代得不够清楚。显然,这种对遗产艺术价值的阐述不可能令人满意。秦红岭认为,“建筑遗产保护中所指的艺术价值,主要是指遗产本身的品质特性是否呈现一种明显的、重要的艺术特征,即能够充分利用一定时期的艺术规律,较为典型反映一定时期的建筑艺术风格,并且在艺术效果上具有一定的审美感染力。”秦红岭所列举的这些遗产艺术价值要素,既包含了遗产的艺术史价值,也包含了遗产的“审美感染力”的美学价值,显得有点混杂。

那么,什么是遗产的艺术价值呢?一般认为,艺术价值是指艺术品或艺术形式对于艺术的有效性,反映了遗产本身对人类艺术的重要功能和作用。因此,遗产的艺术价值必然是与当下审美和艺术创作相关的价值取向,属于当下的现世价值而非往昔的艺术史价值。正如李格尔所说,艺术价值必须是当下的,不存在超验的或者是永恒的状态。遗产的艺术价值主要体现在三个方面:

一是反映了不同社群和文明所具有的独特的传统审美取向,说明其审美水平和艺术表现力得到了古今不同时代,甚至现今不同地域人们的认可和传承。例如我国古代的书法作品,至今仍然被我们所欣赏,有的人天天都还在临摹古人的书法杰作,古代法帖的印刷品仍然是销售最为广泛的书刊之一。

二是反映了人类追求艺术本源,返璞归真的心理诉求,可以纠正经历了多次艺术变革后的异化的艺术形式,从而使艺术的发展既丰富多彩又不失本真。例如14~16世纪欧洲的文艺复兴,就是通过对中世纪以前的希腊和罗马的文学艺术的“复古”,表达新兴社会力量对当下的不满和变革的诉求,纠正并改变了中世纪以来僵化的思想和艺术,促进了思想的解放和艺术的繁荣。

三是可为当代艺术家激发创作灵感,提升艺术创作力,为艺术的变革和发展带来重要的启示。例如陕西兴平霍去病墓前的西汉石雕,我记得在1980年代的杂志上曾看到一篇文章,是一位雕塑家在参观陕西兴平县的霍去病墓后的观感,他认为霍去病墓前的石雕正是现代雕塑家艺术的追求。1980年以后,我国雕塑创作趋于多样化,这尽管是改革开放的大势所趋,但我国古代艺术对当代中国艺术的繁荣,无疑也起到了启迪作用。

从上述遗产艺术价值的体现方面来看,我们对遗产艺术价值的评价一定要与当今审美、鉴赏和艺术创作结合起来,要反映遗产对现实艺术的作用,否则就会与遗产的历史价值发生混淆。

(三)遗产的科学价值

遗产的科学价值,全面地说,应该是遗产的科学技术价值。科学是关于自然、社会和思维的知识体系,技术泛指根据生产实践经验和自然科学原理发展而成的各种工艺操作方法与技能。遗产的科学价值是指遗产本身的信息有助于当代的科学研究和技术运用的遗产价值和意义的构成要素。2015版《中国文物古迹保护准则》将科学价值定义为文物古迹作为人类创造性和科学技术成果本身或创造过程的实物见证的价值。王巍和吴葱已经指出,“上述定义都将科学价值视为一种实物见证,如见证人的创造性、科学技术的发展和革新,或促进其他学科发展的卓越成果等。如果科学价值只是一种实物见证,那么应该被归为科学技术史上的价值,即从属于历史价值,而不是和历史价值并列存在,所以这种角度的定义值得商榷”。王巍等的批评意见是中肯的。

秦红岭以建筑遗产为对象来阐述遗产的科学价值。她先给科学价值下了一个定义,“所谓科学价值,主要指建筑遗产中所蕴含的科学技术信息”。这当然是正确的。但她又解释说:“不同时代的建筑遗产一定程度上代表并体现着当时那个时代的技术理念、建造方式、结构技术、建筑材料和施工工艺,进而反映当时的生产力水平,成为人们了解与认识建筑科学与技术史的物质见证,对科學研究具有重要的意义”。秦红岭解释的科学价值又回到了建筑技术史的价值上,实际上说的仍然是历史价值,正如她在同一篇文章中所说:“从更广的视角看,建筑遗产所蕴含的科学技术信息,不过是建筑遗产所携带的历史信息的一部分”。建筑遗产当然有历史价值,但如果进而认为“科学价值实质上是历史价值的一种具体表现”,却又有以偏概全之嫌。

综上所述,“科学技术价值就是指事物所具有的探求客观真理的、揭示事物发展的客观规律的用途,是指根据生产实践经验和自然科学原理发展成的能够指导人们改造世界的各种工艺操作方法与技能所具有的积极作用。”遗产的科学价值也是如此。正如王巍等指出的那样,应该“将科学价值定义为一种现今的价值,即服务当今社会的价值,与历史价值区分开来”。遗产的科学价值也主要分为三类:

一是如某些自然遗产,本身可以作为当代科学研究的对象或材料,具有科研资料的价值。如自然遗产中动物栖息地的支撑生物多样性的价值,某些地质现象可作为研究地球演变的资料,史前动物化石和人类化石是研究动物和人类进化的主要对象等;这些作为地球、地质、地貌、植物、动物和人类自身科学研究的重要资料,当然具有科学价值。

二是如某些地质遗产、天文遗产、水文遗产、灾害遗产等,它们是需要长时段积累观测数据的科学研究门类的重要资料,具有科学数据的价值。重庆涪陵区的白鹤梁题刻中的古水文题刻,是古人长期观察枯水水位的记录,其枯水水文数据对当今认识长江千年以来的最低水位、长江水位的变化规律、以及北半球气候的变化等都有意义,因此具有科学价值。

三是如某些矿山遗产、水利遗产和工程遗产,可以为当代工程的基础,或作为当代科学技术的借鉴和参照,并在当代仍然可以继续沿用。始建于战国时期的四川都江堰水利枢纽工程,自从建成以后就一直发挥着作用,使得四川成都平原成为“水旱从人,不知饥馑,时无荒年”的天府之国。都江堰的分水调节、灌溉系统和管理模式至今还运行正常,并还在继续扩展和完善。这也是遗产科学价值的一种体现。

按照上述遗产科学价值的定义,我们可以知道,在文化遗产中,只有较少的一部分具有科学价值。在当下的文化遗产价值评估中,最容易将历史价值与科学价值和艺术价值混淆的遗产类型是古代建筑。古代建筑尽管是历史上一定时期人们建筑技术和艺术的结晶,但这些都是从事建筑科学技术史或建筑艺术史学者所要研究的内容,是这些古代建筑的历史价值,不是科学价值和艺术价值。不恰当的建筑遗产的价值评估,应当予以修止。

六、遗产价值评估的作用

遺产价值学是分析自然和文化遗产的存在价值、价值要素、价值构成、价值阐释以及如何保持其价值的学问,它是遗产保护学的基础。遗产价值学在遗产保护中的重要意义,这是毋庸置疑的。不过,对于遗产价值在遗产保护中的具体作用,遗产保护学界的认识却似乎也存在偏差。在不少研究遗产价值的论著中,都把遗产价值与遗产保护的方法和技术关联起来,认为对文化遗产价值的认知会影响和制约遗产保护方法和技术的采用。这种认识是不尽准确的。遗产保护的方法和技术的使用,主要是基于不同类型遗产所具有的特点,针对不同类型和不同个例遗产所出现的危害因素,有针对性地采取相应的保护方法、技术和管理措施,与遗产重要性的价值评估没有必然的关联。在已经认识到了某一遗产重要的情况下,编制其保护规划、制定保护方案、以及实施保护工程时,重复进行遗产价值的评估已经没有多大必要,除非保护者对于需要保护遗产的价值有新的认识,以及该规划或方案涉及到遗产价值要素的先后排序等问题的时候。

我们这样说主要出于以下三方面的考虑。

首先,无论是地区一级的、国家一级的、还是世界的文化遗产,只要同一类型的遗产,其基本的保护方法与技术都是差不多的。而不同类型的遗产,不同遗产的价值取向,以及不同的病害情况,才会影响到我们的保护方法和技术。例如,文化景观类型的遗产,是兼具物质和非物质文化的“活态”遗产,保护文化景观不是为了保护其现有状态,而是要保持其文化的延续性。那么,历史城镇、传统村落、神山圣地等类型的遗产,其价值之一就是延续性价值,需要采取不同于遗址、建筑、石刻这样的方法和技术来维持这种价值。

其次,由于价值研究是很复杂的科研课题,就文化遗产来说,往往需要历史学家、考古学家、建筑史学家、艺术史家、技术史家等对遗产进行研究分析,不断发现和提炼遗产的价值。文物保护的工程技术人员,他们针对遗产本体划定保护范围并提出保护规定和措施,或者针对遗产具体危害因素采取相应的保护对策,难以承担这些基础研究工作,也没有必要重复或转述既有的价值认知的描述。目前多数的遗产保护规划和保护方案,其中关于遗产价值的评价多没有经过仔细的研究,当然也没有多大意义。

其三,在文物保护工程中,对遗产价值的评价需要具体对待,要对遗产的要素、关系、系统进行全面的分析,对保护行动前后遗产的价值的可能变化进行对比,从而判定遗产保护项目对遗产的价值维系是否起到了作用。尤其是那些出于特别的原因,需要搬离原址进行异地迁建保护的遗产,更需要对搬迁前后遗产的关联信息和全部价值是否有所损失进行预先评估。例如,重庆云阳张飞庙的搬迁,搬迁前确定迁建方案时,就应该有搬迁前后的价值评估研究,从而使得异地迁建对遗产价值的影响降至最低。张飞庙搬迁后出现的环境景观大不如前,多数古树已经死亡,作为一处中国传统的优秀山水建筑(而不仅仅是祠庙建筑本身),张飞庙搬迁后的价值已经大大降低。

笔者认为,在遗产的保护和管理中,遗产价值的重要性,也就是价值评估的作用,其主要体现在以下几点:

1.当保护者面对大量的遗产,无论是人力、物力还是财力,都没有办法同时均衡地兼顾所有遗产保护的时候,通过对遗产资源的调查,以及对所知遗产的价值研究,在认识这些遗产价值状况的前提条件下,可以对这些遗产的重要性进行排序,以便能够调集相关资源优先保护最重要的遗产。我国不可移动文物管理对三级文物保护单位的划分,以及可移动文物的一级、二级、三级的定级,主要就是基于这种考虑。

2.当遗产保护者在对一处大型的不可移动文物——尤其是遗产要素多样的大型遗址、历史城市、传统村落等——制定保护规划的时候,需要对其中不同遗产要素的重要性进行评估,以便在规划的保护规定中,分别针对不同遗产要素作出相应的保护规定;并在规划的分期中,按照重要性的先后次第采取保护措施。即便收藏在博物馆中的可移动文物(包括图书档案),也需要进行价值评估,认识每件文物的重要性,以便在保护管理规划中对保存环境、保管制度和应急响应等作出安排。

3.一项遗产申报世界遗产时,申遗文本需要对遗产的价值进行评估,对遗产的“突出普遍价值”进行说明,并与已登录遗产进行对比分析。不过,现在回头看来,不少已经登录《世界遗产名录》的遗产,申遗文本对于遗产价值的阐述也未必准确和全面。预先对有申遗诉求的遗产开展细致的基础研究,包括价值评价,很有必要。即便遗产列入《世界遗产名录》以后,也有继续研究其价值的必要,以便将新的研究成果运用到保护、管理、展示和公众教育中去。

遗产的价值研究是相当复杂和仔细的学术研究,需要研究者的知识积累,也需要研究者具有开阔的学术视野。西方汉学家鲁唯一(Michael Loewe)和夏含一(Edward L.Shaughnessy)在《剑桥古代史》的序言中也指出,“一个不注意考古证据的历史学家很快就会感到他无法顺应当代的学术潮流;同样,一位不熟悉传统文献的考古学家会难以把握相当一部分的中国文化之精髓。”要理解一个、一类、一个地区或一个国家遗产的价值,自然也需要掌握相关知识,并在一定观念和方法的指导下,通过分析这些知识,来揭示隐含在遗产表面形态之下的价值。

在结束本文之前,再举一个例子,以说明对一处遗产持续深入研究其价值的重要性,并以此作为本文的结语。已经列入《中国世界文化遗产预备名单》的山西应县木塔,自从1933年梁思成等进行考察、测绘和研究以来,其研究成果不能不说是相当丰富,对该木塔的价值也从建筑历史的角度进行过细致全面的分析。不过,过去的研究者都将塔的建筑与塔内塑像和佛藏分离开来,认为塔是辽代所建,塑像是金代后塑,因而在进行价值评估时就建筑谈建筑,未能从遗产整体上去阐述其价值。根据罗熠的研究,应县木塔的塔与塑像都是辽代的遗存,过去认为该塔塑像晚于木塔的认识应当修正。罗先生的意见是值得重视的,并且很大程度上也是正确的。如果木塔与塑像都是辽代所造,是一个整体,那么,应县木塔的价值就要重新认识。至少在价值评估时要增加“应县佛官寺释迦塔是目前保存最完好的辽代以塔为主体的传统佛教寺庙类型,建筑、塑像、壁画、经藏诸要素均备,为认识唐辽显密兼修佛寺的宗教崇拜体系提供了最好的样本”这类的价值评语。