城市文化资本的识别、唤醒与再投放

——苏州古城道前地区保护与更新策略研究

2019-03-12

(北京清华同衡规划设计研究院有限公司长三角分公司,江苏 苏州 215021)

1 城市文化资本的概念与特征

1.1 文化资本与文化资源

“文化资本”最早是由法国社会学家皮埃尔.布迪厄在《教育社会研究与理论手册》中提出的社会学概念,它泛指任何与文化及文化活动有关的有形和无形资产。此后,文化资本的理论内涵得到不断的拓展。普遍认为,文化资本具备以下4个特征:①文化资本可以带来经济价值,其实质是一种“注意力经济”;②文化资本借助一定的现实载体,拥有物化的形式;③文化资本可以通过实践进行积累,需要人的传承;④文化资本可以进行积累和再生产,其实质是价值体系的不断拓展[1]。

由此可见,文化资本来源于文化资源,但是并非所有的文化资源都可以主动成为文化资本。文化资源只有经过了社会累积、传承、再生产、交易、流通、服务等环节,并产生价值增量效应,才具备了资本属性,有资格被称为“文化资本”。

1.2 城市文化资本

国内学者张鸿雁将“文化资本”的概念延展到城市领域,认为“城市文化资本”是城市可持续发展的“动力因”,与普通“文化资本”的区别在于,“城市文化资本”的本质是公共财富的制度性安排和历史结晶,具有典型的公共价值属性。张鸿雁提出将城市的一般文化(包括历史文化或现存文化、物质文化或人文精神)转化为文化资本和经济资本,鼓励“推陈出新”,以促进城市的持续发展[2]。

2 城市文化资本利用在古城更新中的实践

2.1 国内外的实践

古城保护与更新的理论与实践最早源于以英国为代表的西欧国家。在漫长的城市更新实践中,文化资源的重要性渐渐显现出来。自20世纪50年代“人本思想”成为城市更新的主要理论依据以来,“历史价值”的保护与发展便随之成为更新关注的要点。面对内城经济衰退问题,西方国家纷纷尝试以文化艺术刺激经济复苏,形成了文化导向的城市更新模式,并主导着大量通过城市文化资本的运作引导城市更新的实践。

从国内外文化资源的资本化途径和效果来看,城市文化资本在古城更新中的利用可大致分为生活改善型、旅游体验型和教育推动型(表1)。在实际操作中,文化资本的合理运作,是对地方历史文化的保护与传承,将成为地区发展的经济资本和社会资本,推动地区的整体复兴。

表1 历史地区城市文化资本利用实践类型总结[3]

2.2 苏州古城的实践

苏州古城的保护与更新实践在全国起步最早,有关城市文化资本的运营亦是积累了大量经验。自20世纪80年代苏州古城桐芳巷小区的更新工作取得重要示范意义之后,以平江历史街区为代表的各类历史街区的大量探索性和示范性规划与实践便不断开展。归结至今,大致经历了居住环境改善主导和文化旅游体验主导两个阶段,目前正逐渐向文化与教育、艺术与创意主导方向发展,古城的复兴动力正在慢慢出现多元化趋势,文化资本的运营进入了新阶段(图1)。道前地区的更新探索正是在这样的背景下展开的。

3 苏州古城道前地区更新策略

道前地区位于苏州古城西侧,总面积为102.22 hm2,包含的31号、32号、33号、40号、41号5个街坊,分别为万年社区的一部分以及道前、西美、吉庆和金狮4个完整社区,总人口约1.1万人(图2)。

3.1 核心特征与突出问题

3.1.1 文化资源密度较高

3.1.1.1 历史上的首善之区

道前地区毗邻胥门,曾是借由京杭大运河进入苏州古城的西南门户,水路发达,《吴地记》中记载的苏郡最重要的7条水道中,有四条流经基地。鉴于这一区位优势,基地在相当长的时期内承担着区域行政中心的职能。围绕行政职能,基地衍生出宗教、行会、居住、教育、商业等相关功能,并由此带来大量达官显贵、社会贤达的聚集。因此,与苏州古城其他54个街坊相比,基地内名人故居、古井门楼、古树名木密度相对较高。现存的十大类遗存(图3)正是道前曾经“市井荣华、首善之区”的有力佐证。

3.1.1.2 现实中的潜力之区

道前地区是古城文化、产业和服务发展的活力地区。基地位于苏州中心城十字公共设施轴带交汇处①苏州中心城十字公共设施轴带为城市和区域级公共服务设施集中布局走廊。东西轴以干将路为骨架向东连接苏州大道串联工业园区城市中心,向西连接邓尉路串联高新区城市中心;南北轴以人民路为骨架,向北串联相城片城市副中心、向南串联吴中片城市副中心。,古城保护的城环和街环之上②2013版《苏州历史文化名城保护规划》确定历史城区的保护结构为“两环、三线、九片、多点”。其中,“两环”即指城环和街环,它们既是历史城区的结构性串联通道,主要的传统产业集聚带、特色旅游线路,也是主要的苏州传统风貌展示带。,共有养育巷、乐桥、三元坊站3个轨道站点。基地内有法国LISSA学院中国分校、苏州会议中心、姑苏区特殊教育学校、姑苏区老年大学等优质教育、文化、艺术资源;依托东弘科技创业园、金狮科技文化产业园、悦未来青年公社3大空间载体(图4),基地的创业创新、文化艺术产业正在形成。

此外,基地周边,苏州市图书馆、人才市场、苏州中学、苏州市规划展览馆和怡观片历史街区等公共资源亦为基地的保护更新提供了有力支撑。

3.1.2 文化资源保护与利用不当

相比其他街坊,道前地区一直以来都是苏州古城保护与发展实践最为薄弱的地带。基地内大量文化资源保护与利用不当,具体表现为:金狮巷历史地段被拆,经典园林被毁,第二直河被填,文保控保单位闲置,绿地广场利用率较低,交通压力偏大,生活环境恶化等。如何挖掘再现、合理保护、充分利用基地内的优质历史文化资源,使其转化为促进城市更新的文化资本,助力道前地区更新发展,是本次规划的重要突破点。

3.2 保护与更新策略

3.2.1 识别历史信息

3.2.1.1 转译层积信息

为充分保护和展现地方的文化特质,规划以历史信息,作为保护与更新的主题和方向。道前地区经历了有据可考的春秋战国至唐、宋、元、明、清、民国、当代等历史阶段,为避免在更新中抹杀地区的时间感和历史感,规划力求再现历史层积信息。通过搜集15幅反映古城人文变迁的历史地图,结合影响苏州古城水系、街坊、巷弄、社会变迁大事件,以及地图的精确可信度,从中遴选出《平江图》《姑苏城图》《苏州城图》《苏州巡警分区全图》《吴县城厢图》5幅与基地密切相关的地图,以其他资料加以补充和佐证,盘点道前地区曾经重要的功能区块、水陆格局和历史传说(图5)。在具体分析中,地图年代相近、或信息相似者取其一。

3.2.1.2 清点文化资源

在古城的保护更新过程中,文化资源的清点是一个重要的前置步骤,由于信息存在片段性和无序性,常常很难做到面面俱到。规划者应当加强对地方历史文化资料的全面解读,一方面全面盘点地区的文化资源;另一方面,重点关注具备排他性和地域独特性的文化资源。

在现存的道前地区物质文化遗产盘点基础上,规划根据历史地图转译信息,将文化资源进一步分为道路、水系、桥梁、节点、功能片区5种空间形态,并根据实际情况进行通则引导(表2)。

表2 历史信息的存留状态及通则引导设想

3.2.2 唤醒文化资本

3.2.2.1 注入更新动力

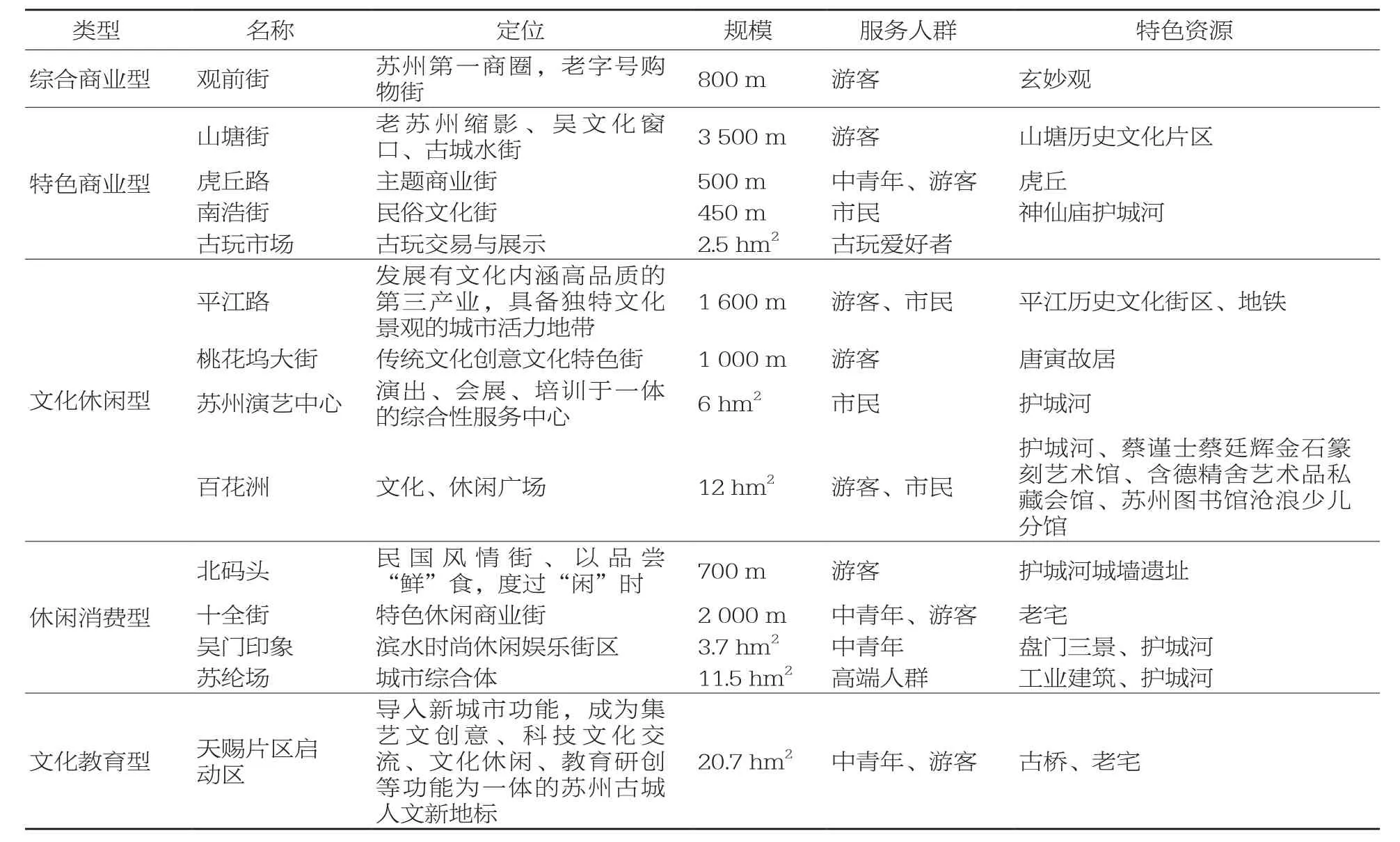

古城更新不仅是对公共物质空间的织补,更重要的是其内在产业与功能的更迭。规划道前地区在优化既有功能的前提下,确定更新触媒点,植入新兴功能,构建更新图景,从而自上而下、自下而上共同推动地区的整体保护与发展。关于新兴功能的确定,需充分考虑市场的可行性(表3)。

表3 苏州古城现状各类更新项目的主导方向盘点

规划建议逐步外迁市级行政办公和一般性职业教育职能为功能更新提供空间;同时,在满足古城服务需求的前提下,严格控制市立医院本部不断扩张的规模,以降低不必要的交通发生量。结合推动文化资本发展的需求,整合按察使署旧址及其周边闲置历史建筑、整合金狮文化产业园及其南部铁道职业技术学院为空间载体,分别植入国际文化培训机构和艺术教育机构,整体打造文化培训和艺术教育两大中心(图6)。以文化培训、艺术教育为触媒,带动与之相关的文化艺术创作、交流、生产和生活服务的发展,盘活文保、控保、传统民居等存量空间。

3.2.2.2 设计文化小道

规划设计8条主题文化小道,串联道前地区散落的文化遗迹,唤醒各类文化资源,提高地区文化能见度(图7)。同时,植入社区游客服务中心,并借助地标、小品、二维码等手段引导游客体验。

3.2.2.3 延续美好生活

古城保护与更新中的民生问题早在20世纪70年代就开始得到广泛关注,并逐渐成为世界遗产“5C”战略(credibility、conservation、capacitybuilding、communication、community)中的重要组成部分,遗产地民众对地区的文化保护和可持续发展有着举足轻重的作用。根据苏州古城2013版保护规划和相关控规,未来道前地区仍将维持现状居住用地规模(约占建设用地的42%)和居住人口数量,城市生活仍将是街坊的主要功能。但依据实地调研,道前地区常住人口流失较为严重,传统民居的闲置率较高,甚至沦为群居场所。因此,如何留住人,再现美好苏式传统生活成为更新中需要着重考虑的问题。根据道前地区的实际情况,规划着重提出建议:

(1)唤醒小型历史建筑,完善社区服务。根据服务半径,将吉庆社区服务中心搬迁至规划的同乐园历史建筑内;将金狮社区服务中心搬离沧浪文化站至附近闲置工业建筑内;保留现状道前社区和西美社区的服务中心;各社区在有条件的历史建筑内增设卫生站、社区旅游咨询服务等功能,打通学校操场与社区之间的步行联系通道,提高设施的共享率,同时考虑社区旅游服务中心和社区创业中心的培育(图8)。

(2)唤醒传统市井空间,提升社区身份感。借鉴日本“修景”理念,坚持宁小勿大的原则,重点梳理出8个街头巷尾和转角弄堂空间,拆除私搭乱建,通过绿化、铺装、家具、小品、古井、墙壁、门窗的整理和装饰,讲述道前的历史故事,并为社区居民提供日常休憩、活动空间(图9)。

(3)升级现有生活设施,构建智慧型社区。全面采用智慧型服务设施,包括智慧型的休憩系统、垃圾搜集桶、无障碍设施、公共艺术、公厕和停车诱导系统等;完善提升现有市政基础设施,包括垃圾转运站的入地处理,因地制宜完善现有管线综合;在更新建设中,全面推行绿色生态建筑、装置和街道家具等。

3.2.2.4 其他非空间的唤醒方式

在更新过程中,除了通过物质空间载体唤醒文化资本,也可以通过社区文化活动宣传方式来推动古城的复兴。譬如,道前社区编撰《道前印象》文化手册,引发本地和周边社区的广泛讨论,特别是对名人故居和古井门楼的关注;规划设计道前地区的文化艺术活动以期唤醒道前文化。

3.2.3 更新与再投入

3.2.3.1 梳理公共空间

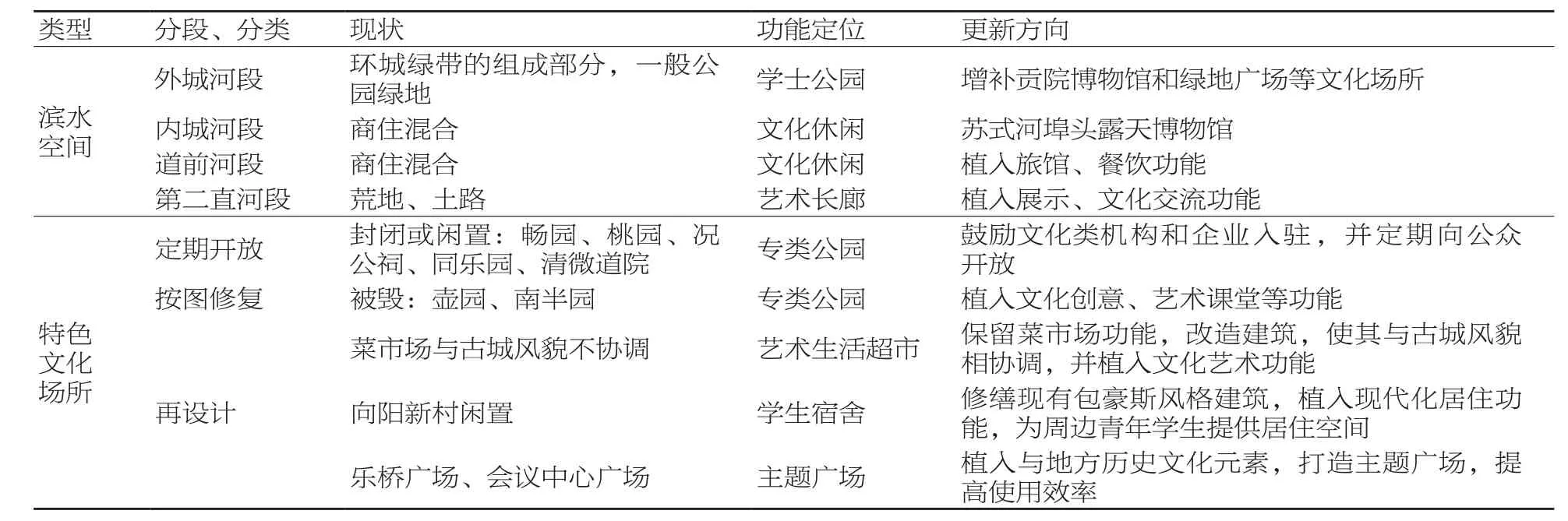

公共空间品质的提升,有助于带动整个地区的自我更新。规划分类梳理出公园、广场、街头、转角、桥头、特色文化场所等公共空间节点,并通过滨水空间和各条历史街巷串联这些节点,在此基础上,选择重点地段和节点进行更新设计(图10)。结合功能和现状条件,对滨水空间进行分段设计,对特色文化场所进行分类更新(表4)。

表4 重要地段和节点的分类更新[4]

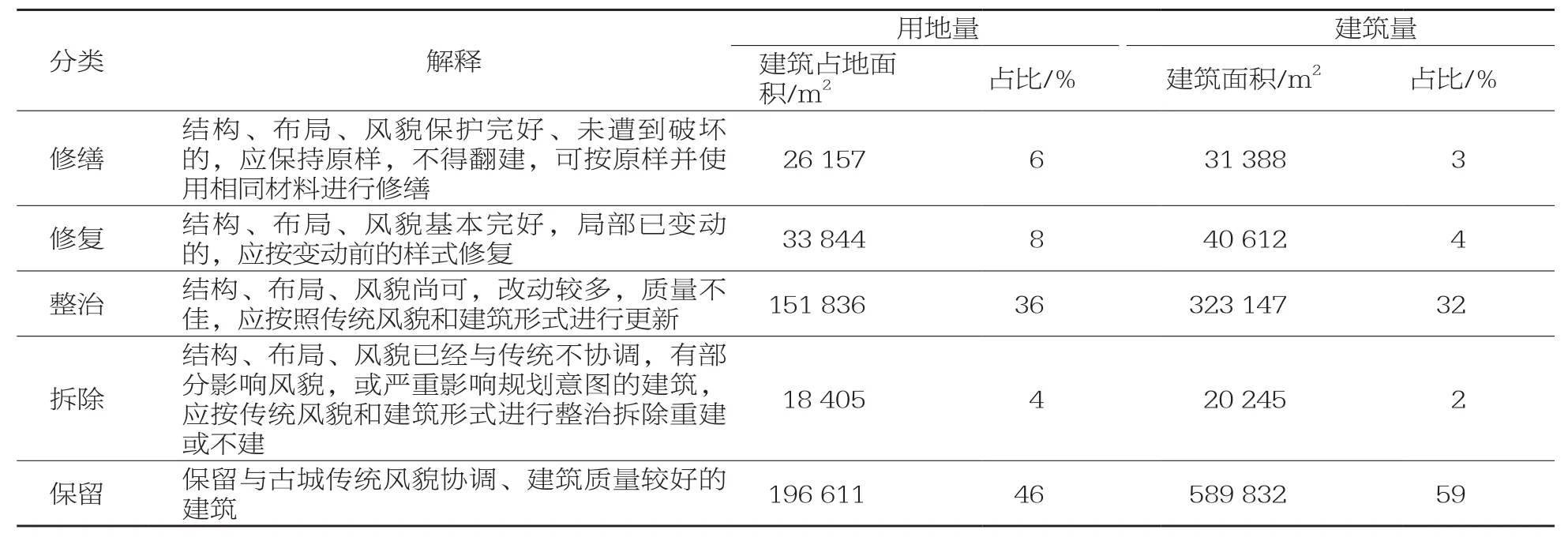

3.2.3.2 有机、有限更新

为保护古城的风貌和历史文化的真实性,在更新过程中,切忌大拆大建。按照苏州古城的保护发展经验,拆除建筑比例应控制在5%以下。本次规划保留了道前地区绝大部分建筑,拆除部分仅占现状总量的约2%。对于“拆除”建筑以外的建筑,规划在现状建筑综合评定的基础上,结合规划更新意图,提出了修缮、修复、整治、保留4类更新措施(表5)。

表5 规划道前地区现状建筑保护与更新措施

此外,道前地区将新增2 hm2建筑,增加的建筑面积主要为对道前地区7片空地的规划设计(图11),以公共服务和文化类建筑为主,占比为85%左右。

通过对以上城市文化资本的识别、唤醒和再投放,重点更新道前地区的滨水空间及其沿线重要文化节点,唤醒散落在街坊内的文化资源,植入新兴功能,规划期待“一水繁华牵古今道前,五坊活化营创艺姑苏”的设计愿景。

4 结束语

古城保护与更新是一个复杂而漫长的过程,自1982年入选首批国家历史文化名城以来,苏州古城道前地区保护与更新历时36年从未间断,且未来仍将继续。苏州古城的发展方向应以文化、艺术、教育为主,再现南宋后的辉煌,再次成为中国工艺之都、艺术之都。城市文化资本的识别、唤醒与再投放是实现这个目标的重要手段,其初衷并非是将文化遗存进行简单的物质修复与再现,更需令其与城市居民生活再度融合,具备一定公共价值属性。即通过城市文化资本的运营,提高地区的身份感、归属感与认同感,尽可能使公共利益最大化,以复兴古城。

此外,从欧洲国家的经验来看,城市文化资本的运作也极具争议。其中与本规划相关的争议为:自上而下的文化项目植入是否能真正与社区自下而上的“市井”“民俗”文化相互融合?旗舰性后现代文化项目虽能促进城市保护与更新,但其能否规避绅士化风险,又能否保证长期可持续发展[5]?