高级认知对情绪感染的反向抑制:以教学活动为例 *

2019-03-12张奇勇陆佳希卢家楣

张奇勇 陆佳希 卢家楣

(1 扬州大学教育科学学院,扬州 225002) (2 上海师范大学教育学院,上海 200234)

1 问题提出

情绪感染是指“感官情绪信息自动化地、无意识地在人际间传递的过程”(张奇勇, 卢家楣,2013),这里所谓的情绪感染是指以往文献中的“原始性情绪感染”,本研究中所指的情绪感染也是特指“原始性情绪感染”。而所谓的意识性情绪感染就是在情绪感染中加入了意识调节的心理过程,意识性情绪感染说明情绪感染可以受意识调节(张奇勇, 卢家楣, 2013),而意识参与本身不是情绪感染发生的必要条件,意识性情绪感染其实是“情绪感染”与“意识性调节”的复合心理现象,其理论意义在于“反映了高级认知对情绪感染具有调节作用”。在以往的研究中,已经证实了先入观念作为一种高级认知,它先于情绪感染在被试大脑中形成,并对后续的情绪感染效果产生调节作用——“易感性”与“免疫性”调节(张奇勇, 卢家楣, 2015),这可称作是前因调节。那么高级认知能否作为情绪感染的后继调节过程呢?即高级认知能否在情绪感染发生后对情绪感染的最终效果产生调节作用呢?

生活中也有这样的经验:当一个人夸夸其谈时尽管脸部表情很丰富也并不一定比一个真诚的微表情更具感染力;当一个人的道歉被认为是“不真诚的”,尽管他的语言表达很到位,但也不能丝毫增加他的情绪感染力;一次拙劣的表演或者演讲,尽管传递了强大的感官情绪信息和语义情感信息,也同样对观众没有感染力。因为情绪感染较少受情绪诱发者的情绪程度的影响(如笑的频率、笑的强度),而是受诱发者情绪真实性的影响(Hennig-Thurau, Groth, Paul, & Gremler,2006)。对于这一现象的产生机制可作如下假设性解释:“诱发者的情绪真实性影响其情绪感染力”这一现象对于觉察者来说发生了两个心理过程:一是发生了情绪感染。这是由于情绪感染发生在无意识阶段,是自动化的情绪诱发过程,在时程上远远早于有意识过程,已有对脑损伤病人进行皮层电刺激的研究表明,有意识的神智功能开始是无意识的,它是由无意识活动发动的,而且只有当无意识活动持续相当一段时间之后,才能形成一个有意识的经验(狄海波, 虞晓菁, 陈宜张,2010)。二是发生了情绪感染后的调节,由于觉察者主观认为对方的情绪缺乏“真诚性”,所以抑制了对方的情绪感染效果,这一判断使用了高级认知过程,需要觉察者对情绪诱发者的情绪进行细致观察或者语境的综合分析后作出的主观性判断,如果觉察者主观地认为对方的情绪是“假的”,即使觉察者的判断是错误的,也毫不妨碍觉察者抑制对方的情绪感染效果。上述解释只是从理论上推断“高级认知对情绪感染产生反向调节作用”,而实际的实验结果会如何呢?

所谓情绪感染的反向抑制是指情绪感染发生之后,由高级认知及其所诱发的情绪对先前的情绪感染效果产生抑制作用。高级认知作为情绪感染的后继变量对情绪感染的调节作用可能存在两个方向:助长或抑制,比如被觉察者判断为是“真诚的”微表情可能对觉察者具有很强的情绪感染效果,这就是助长性调节,反之就是抑制性调节。本研究只涉及高级认知对情绪感染的“反向抑制干扰”。为什么称为“反向”,这是因为,情绪感染是一个从无意识模仿、到生理反馈、再到自动化诱发情绪的心理过程(张奇勇, 卢家楣, 闫志英, 陈成辉, 2016),情绪感染发生在“先”;而本研究中的高级认知是指发生在意识水平的认知过程,贯穿于整个人际交往的评价中,所以相对于情绪感染而言发生在“后”。后者对前者的抑制性干扰,所以谓之“反向抑制”,在方向上类似于记忆中的倒摄抑制。

如上所述,由于觉察者对情绪信息的判断带有很强的“主观性”,所以对他人情绪表达的“真实性”判断可能会存在很高的不一致性,给实验设计带来很大难度。本研究创设了一种“情绪与语义情感不相符合”的实验设计,即表演者的情绪与他所讲述的语义情感是矛盾的,如表演者用积极情绪去演讲一段悲情的文本,然后考察表演者的积极情绪对觉察者是否还有感染力。由于语义情感与表演者的情绪是矛盾的,这让觉察者很容易判断出表演者的情绪是“不合时宜的”或“无法解释的”,并且这种判断存在很高的一致性,所以本研究设计了这一新的实验范式。那么“高级认知判断”对表演者的情绪感染力是否会产生抑制作用呢?

目前,在情绪心理学研究中已广泛采用生物反馈技术,依据本研究的目的采集了以下生理指标:采集了α、SMR、β波三种脑电(electroencephalogram, EEG)指标,它们均与注意力集中程度密切相关;血容量(blood volume pulsation, BVP)通常用于反映情绪的唤醒度,是一个很好的测量情绪兴奋性的指标(Gouizi, Reguig, & Maaoui, 2011;Lai, Li, & Lee, 2012);皮电(resistance from skin conductance, SC, 单位为mho)可以反映出高兴情绪与焦虑情绪的差异性(Balconi & Bortolotti, 2012;Balconi & Canavesio, 2013),同时也能衡量情绪的唤醒度(Gouizi et al., 2011)。脸颊肌电(electromyographic,EMG, 单位为μV)是一个很好的反映脸部表情无意识动作的指标(Dezecache et al., 2013)。

本研究采用实验室仿真教学情境,研究情绪感染的反向抑制现象。实验的方法是让一组被试观看教师的朗诵视频,视频中包括两类情感元素:一种是视频中的教师情绪表演(即“感官情绪信息”)所产生的情绪感染力;二是语义文本中所包含的情感信息(即“语义情感信息”),它需要被试通过语义理解才能体会其中所包含的情绪元素,启用了被试的高级认知加工才能体验语义情感,如消极情感文本——《慈善家丛飞》、积极情感文本——《母爱无疆》。因此,被试在观看视频时接受了两类不同的情绪信息,产生了两种心理现象:一是被教师的情绪所感染;二是使用了高级认知加工了语义情感信息,产生了相应的语义情绪。

本研究的目的是验证高级认知对情绪感染的反向抑制,为了达成这一研究目标,首先必须确定高级认知参与了语义情感的加工过程;第二,被试观看教师情绪表演时产生了情绪感染;第三,被试观看矛盾情绪(语义情感与教师的朗诵情绪相矛盾)视频时发生了高级认知对情绪感染的反向抑制。所以,产生如下三个假设:

H1:被试在观看“消极语义—中性朗诵”、“积极语义—中性朗诵”视频时,高级认知参与了语义情绪信息的加工,激活了被试的语义情绪反应,主要表现为BVP幅度的变化上。

H2:被试在观看“中性语义—积极朗诵”、“中性语义—消极朗诵”视频时,发生了情绪感染,教师的外显表情感染了被试,诱发了被试的情绪感染反应,表现为BVP幅度与脸颊EMG的变化上。

H3:被试在观看矛盾情绪视频“消极语义—积极朗诵”、“积极语义—消极朗诵”时,与观看非矛盾情绪视频相比较,教师的情绪感染力受到了抑制,这种抑制是被试的高级认知对情绪感染的反向调节的结果。

2 研究方法

2.1 研究目的

在实验室仿真教学情境下,检验高级认知所诱发的情绪(语义情感)对情绪感染(教师的朗诵表情)的反向抑制干扰。

2.2 被试

以公开招募的方式选取来自扬州大学的大学生46名,所有被试视觉正常或矫正后正常,听觉均正常,无精神类疾病史。实验最后获得有效被试数据42名,年龄在18~22岁之间,其中男生21名,女生21名。

2.3 实验工具与材料

生理指标采集使用BioNeuro八通道生物反馈仪,其仪器型号是BioNeuro INFINITI SA7900C,采集软件为MULTIMEDIA BIOFEEDBACK SOFTWARE(version 5.2.4)。

视频材料为教师分别使用不同的情绪朗诵以下文本,并录制成多媒视频,每个视频播放时长约4min左右,本研究有两个实验模块组成,每个模块使用的教学视频如下。

模块一视频:《大自然的语言》(中性情感文本)、《慈善家丛飞》(消极情感文本)、《景泰蓝的制作》(中性情感文本)、《痛恨“以怨报德”》(消极情感文本)。

模块二视频:《落日的幻觉》(中性情感文本)、《母爱无疆》(积极情感文本)、《统筹方法》(中性情感文本)、《父亲的爱》(积极情感文本)。

将上述视频中使用的文本材料进行“语义情感”差异性检验,语义情感存在三个水平,分别为积极、中性、消极;实验模块为二个水平,分别为实验模块一、模块二。随机抽取47名大学生对所有文本的语义情感采用15级(-7~7)评分,“-7”表示非常负性,“0”表示为中性,“7”表示非常正性,经过整理后,有效数据47份,对评分结果进行重复测量的方差分析(3×2),结果显示,语义情感的主效应极其显著F(2, 45)=10032.44,p<0.001,1-β=1,而实验模块及其与语义情感的交互效应均不显著(p>0.05),在实验模块水平下对语义情感作简单效应分析,实验模块一、二的简单主效应极其显著(F(2, 45)=6299.19,p<0.001, 1-β=1;F(2, 45)=6359.41,p<0.001,1-β=1),进一步在每个实验模块水平下对语义情感作多重比较,结果显示两两间均存在极其显著性差异(p<0.001)。表明两模块之间相同情感的语义文本在情感唤醒上不存在显著差异,而在模块内部三类语义情感间存在极其显著差异。

2.4 实验设计

本研究分为二个模块,模块一的研究目的是证明在“消极语义—积极朗诵”视频中,教师的情绪不具有感染力。模块一给被试呈现的是消极情感语义文本《痛恨“以怨报德”》,但是教师用积极情绪去朗诵,简称“消极语义—积极朗诵”,语义情感与教师朗诵的情感是相反的,营造出“觉察者无法合理地解释情绪展示的原因”状态。为证明引言中提出的三个假设,模块一采用三基线设计:基线一是《大自然的语言》(中性语义—中性朗诵);基线二是《慈善家丛飞》(消极语义—中性朗诵);基线三是《景泰蓝的制作》(中性语义—积极朗诵)。

结合研究目的,实验数据将作如下比较:(1)基线二与基线一比较,即“消极语义—中性朗诵”与“中性语义—中性朗诵”比较,可以确定负性情感语义信息是否被高级认知所加工,从而激活被试的语义情绪反应;(2)基线三与基线一比较,即“中性语义—积极朗诵”与“中性语义—中性朗诵”比较,可以确定被试在观看教师朗诵视频时是否发生了情绪感染;(3)目标情绪视频“消极语义—积极朗诵”分别与“消极语义—中性朗诵”、“中性语义—积极朗诵”相比较,可以综合确定被试观看矛盾情绪视频时是否发生了情绪感染以及高级认知对情绪感染有没有产生反向抑制。

模块二的研究目的是证明在“积极语义—消极朗诵”视频中,教师的情绪不具有感染力。同样采用三基线设计,思路与模块一相似,兹不赘述。

本研究采用被试内设计,每个模块内部采用单因素重复测量设计的方差分析(one-way repeated measuresANOVA)。

2.5 实验程序

实验开始播放音乐并指导被试做放松训练,在被试平静情绪后播放一般指导语:下面给你播放的一组视频,视频文件均来自于真实的教学现场,请你把自己想象成置身于一个真实的教学情境中,认真听课,准备好了,现在开始上课。之后进入模块一的实验流程,四个视频的播放顺序在被试间是随机的,在播放每个视频前均有5min的音乐放松训练,在播放视频后,立刻进行60S的生理指标数据采集(张奇勇, 卢家楣, 2015;李芳, 朱昭红, 白学军, 2008)。模块一结束后,进入模块二的实验流程。实验流程如图1所示。

3 结果分析

3.1 学生的高级认知对教师“积极表达消极情感语义信息”的反向抑制

模块一有四种视频类型,分别是教师以中性情绪朗诵中性情感文本(视频Ⅰ)、中性情绪朗诵消极情感文本(视频Ⅱ)、教师以积极情绪朗诵中性情感文本(视频Ⅲ)、教师以积极情绪朗诵消极情感文本(视频Ⅳ)。图2是7个生理指标在四种实验条件下的平均值(M)与标准差(SD)。

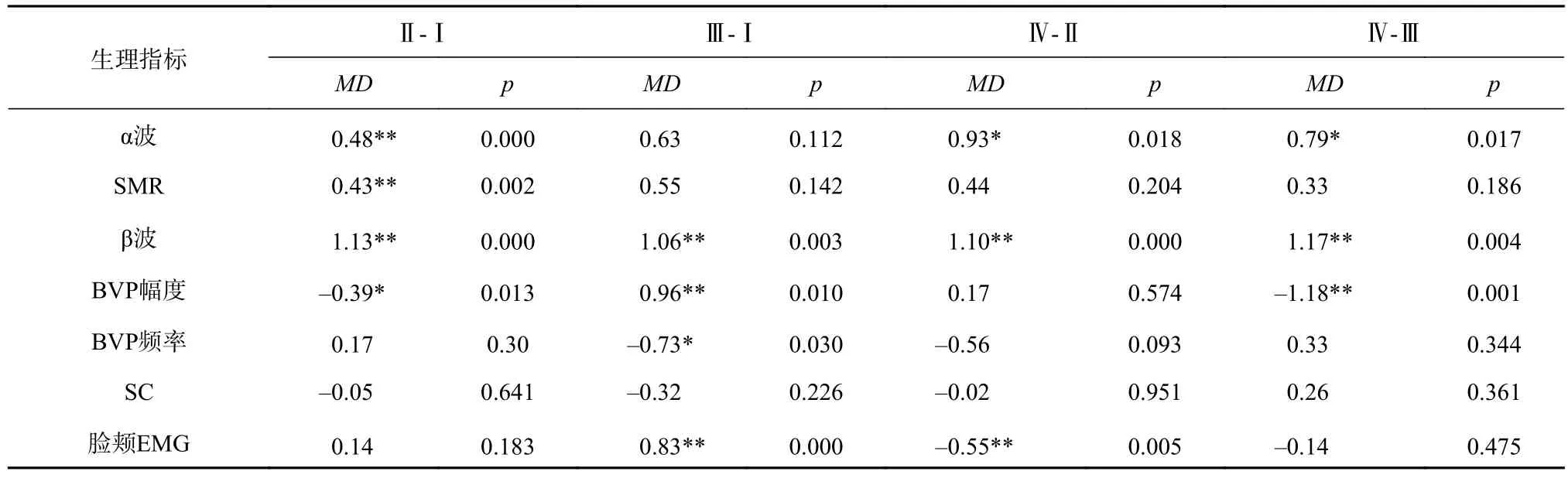

多元方差分析结果显示,被试的7个生理指标在四种视频类型上的因素主效应显著,F(21,21)=11.71,p<0.001,Partialη2=0.92,1-β=1,在一元方差分析中,α波、β波、BVP幅度、脸颊EMG均达到极其显著水平(p<0.01),BVP频率达到显著水平(p<0.05),结果如表1所示。

表 1 7 个生理指标的一元方差分析结果

使用LSD法对7个生理指标在四种视频类型上进行两两比较,以进一步考察这些差异会在哪些视频类型之间产生。结合上述实验设计思路,两两比较中只报告视频Ⅱ-Ⅰ、视频Ⅲ-Ⅰ、视频Ⅳ-Ⅱ、视频Ⅳ-Ⅲ的比较结果,表2是两两比较的结果。

如表2所示,学生观看视频Ⅱ与Ⅰ相比,即观看“消极语义—中性朗诵”比“中性语义—中性朗诵”视频时在α波、SMR、β波上有极其显著提高(p<0.01),而在BVP幅度上则有显著下降(p<0.05);学生观看视频Ⅲ与Ⅰ相比,即观看“中性语义—积极朗诵” 比“中性语义—中性朗诵”视频时在 β波、BVP幅度、脸颊EMG上有极其显著提高(p<0.01),而在BVP频率上则有显著下降(p<0.05);学生观看视频Ⅳ与Ⅱ相比,即观看“消极语义—积极朗诵”比“消极语义—中性朗诵”视频时在α波、β波上有显著提高(p<0.05或p<0.01),而在脸颊EMG上存在极其显著下降(p<0.01);学生观看视频Ⅳ与Ⅲ相比,即观看“消极语义—积极朗诵”比“中性语义—积极朗诵”视频时在α波、β波上有显著提高(p<0.05;p<0.01),而在 BVP 幅度上有极其显著下降(p<0.01)。

表 2 7个生理指标在四种视频类型上两两比较的结果(部分)

3.2 学生的高级认知对教师“消极表达积极情感语义信息”的反向抑制

模块二有四种视频类型,分别是教师以中性情绪朗诵中性情感文本(视频Ⅰ)、教师以中性情绪朗诵积极情感文本(视频Ⅱ)、教师以消极情绪朗诵中性情感文本(视频Ⅲ)、教师以消极情绪朗诵积极情感文本(视频Ⅳ)。图3是7个生理指标在四种实验条件下的平均值(M)与标准差(SD)。

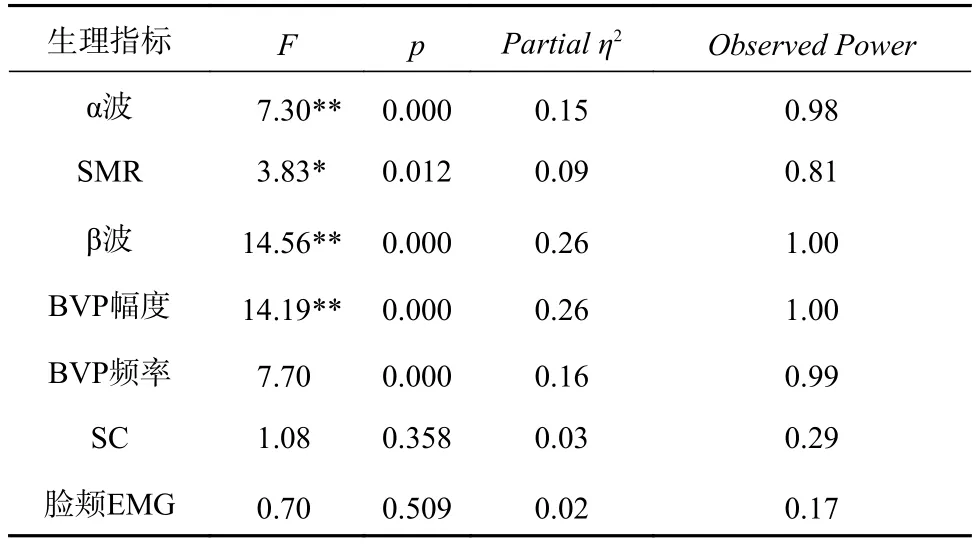

多元方差分析结果显示,被试的7个生理指标在四种视频类型上的因素主效应显著,F(21,21)=7.22,p<0.001,Partialη2=0.88,1-β=1,在一元方差分析中,α波、β波、BVP幅度均达到极其显著水平(p<0.01),SMR 达到显著水平(p<0.05)。

表3是7个生理指标在四种视频类型上的一元方差分析结果。在一元方差分析的主效应达到显著性水平的变量中,SMR的统计检验力最低(1-β=0.81),其余变量的统计检验力均在0.98以上。

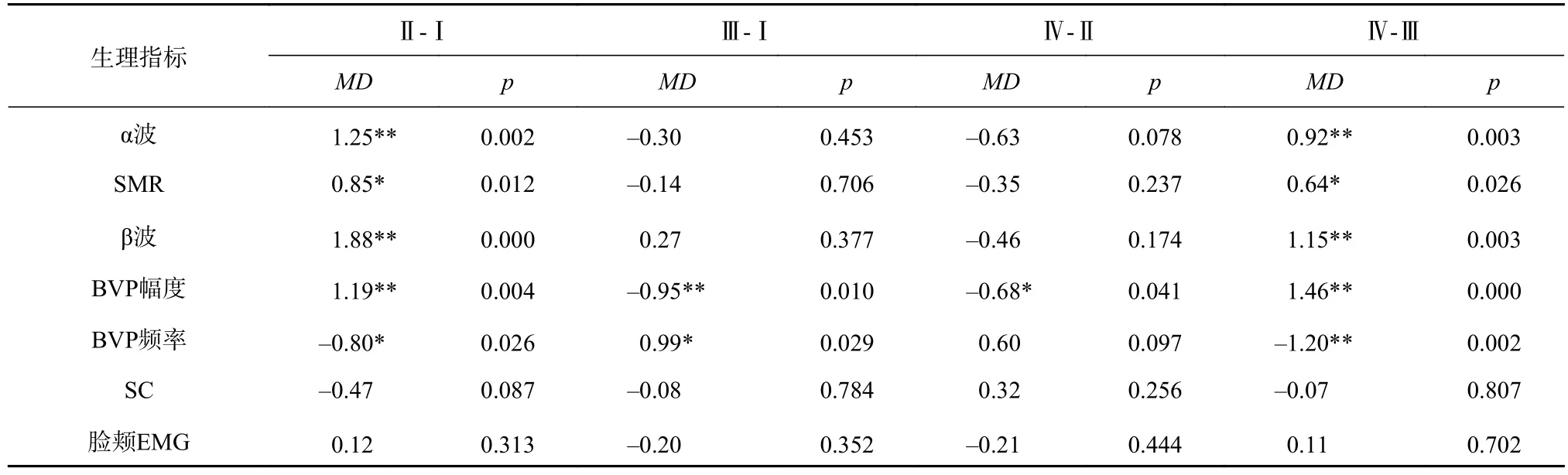

使用LSD法对7个生理指标在四种视频类型上进行两两比较,同样依据本研究的目的,在两两比较中只报告视频Ⅱ-Ⅰ、视频Ⅲ-Ⅰ、视频Ⅳ-Ⅱ、视频Ⅳ-Ⅲ的比较结果,表4是两两比较的结果。

表 3 7 个生理指标的一元方差分析结果

如表4所示,学生观看视频Ⅱ与Ⅰ相比,即观看“积极语义—中性朗诵”比“中性语义—中性朗诵”视频时在α波、β波、BVP幅度上有极其显著上升(p<0.01),而在BVP频率上有显著下降(p<0.05);学生观看视频Ⅲ与Ⅰ相比,即观看“中性语义—消极朗诵”比“中性语义—中性朗诵”视频时在BVP幅度上有极其显著下降(p<0.01),而在BVP频率上有显著上升(p<0.05);学生观看视频Ⅳ与Ⅱ相比,即观看“积极语义—消极朗诵”比“积极语义—中性朗诵”视频时在BVP幅度上有显著下降(p<0.05);学生观看视频Ⅳ与Ⅲ相比,即观看“积极语义—消极朗诵”比“中性语义—消极朗诵”视频时在α波、β波、BVP幅度上有极其显著提高(p<0.01),而在BVP频率上有极其显著下降(p<0.01)。

表 4 7个生理指标在四种视频类型上两两比较的结果(部分)

4 讨论

如表2所示,学生观看“消极语义—中性朗诵”比“中性语义—中性朗诵”视频时在β波上有极其显著提高,这是注意力集中的表现,表明消极情感语义的文本比中性文本更能吸引学生的注意力;在BVP幅度上则有显著下降,BVP幅度与高兴的情感体验有密切关系(Lai et al., 2012;Salimpoor, Benovoy, Longo, Cooperstock, & Zatorre,2009),说明消极情感语义成功地激活了学生消极情绪,证实了假设一中的“语义情感信息作为高级认知加工的结果,可以激活学生的语义情绪反应”这一结论,也可推断出视频Ⅳ中的语义情感也能激活学生的语义情绪反应,所以能成为教师情绪感染力的反向干扰变量。

学生观看“中性语义—积极朗诵” 比“中性语义—中性朗诵”视频时在 β波、BVP幅度、脸颊EMG上有极其显著提高,而在BVP频率上则有显著下降。β波显著提高可以提升情绪感染水平,因为β波反映注意力水平,注意力越集中就越能诱发更大的情绪感染,如Bhullar研究表明,情绪感染的程度与觉察者的注意力程度显著相关(Bhullar, 2012);BVP幅度上升与BVP频率下降可作为积极情绪感染的结果。有研究表明,当觉察者听到讨厌的声音刺激时,其BVP幅度也会显著下降(Ooishi & Kashino, 2012),相反,当觉察者的痛苦情绪越少或者快乐情绪越多时,BVP幅度越高(Park, Lee, Sohn, Eom, & Sohn, 2014)。脸颊EMG显著提高则反映了学生无意识模仿教师积极情绪的结果。如有研究表明,在合作情境下,当觉察者的正性积极情绪体验越多,则其颧骨肌肌电也越大(Balconi & Bortolotti, 2012),同样,情绪也可以由脸部肌肉动作来激活,这就是“脸部反馈理论假设”(Cheshin, Rafaeli, & Bos,2011),人在高兴情境下就会提升脸颊EMG水平,从而体验到快乐情绪(Dimberg, Andréasson, &Thunberg, 2011)。Magnée等认为肌电与面部表情的自动化动作密切相关,其不受意识所控制(Magnée,De Gelder, van Engeland, & Kemner, 2007)。由于这两个视频的语义情感均是中性的,所以语义对学生的情绪不产生影响,而唯一能影响学生情绪的是教师的情绪感染力,证明了研究假设二。

学生观看视频Ⅳ与Ⅱ相比,即观看“消极语义—积极朗诵”比“消极语义—中性朗诵”视频时在α波、β波上有显著提高,这种矛盾的情绪表达很难让学生理解,学生可能因为无法解释而感到“新奇”,从而提高了学生的注意力水平,而在脸颊EMG上存在极其显著下降,当觉察者面对负性刺激时,无意识地激活了皱眉肌动作(Balconi& Canavesio, 2013),而不是脸颊肌动作,学生脸颊EMG下降可以认为是教师情绪感染力下降的标志。这说明脸颊EMG不光是无意识模仿的结果,还会受到觉察者高级认知加工的影响。除此之外,两种视频类型之间在其他生理指标上不存在显著性差异,说明学生的主观意识调节了教师的积极情绪感染力,因为学生“无法解释”,所以学生的主观意识对教师的积极情绪感染产生了反向抑制干扰。如前所述,情绪感染被学生的高级认知所抑制,并不表示情绪感染没有发生过,神经科学的实验研究表明,对情感事件的最初反应以及随后的情绪调节(情绪放大或消减)这两个过程均由大脑的相互独立的机制去管理(Johnstone,van Reekum, Urry, Kalin, & Davidson, 2007; 狄海波等,2010)。学生观看“消极语义—积极朗诵”比“中性语义—积极朗诵”视频时在BVP幅度上有极其显著下降。上述结果证明了教师的这种矛盾的积极情绪表达起不到积极情绪的感染效果,研究假设三得到了证实。

如表4所示,学生观看“积极语义—中性朗诵”比“中性语义—中性朗诵”视频时在BVP频率上有显著下降(p<0.05),BVP频率下降可以作为积极情绪激活的指标(Park et al., 2014; Salimpoor et al., 2009),说明积极情感语义成功地激活了学生积极情绪;学生观看“中性语义—消极朗诵”比“中性语义—中性朗诵”视频时在BVP幅度上有极其显著下降(p<0.01),而在BVP频率上有显著上升(p<0.05),说明教师的消极情绪对学生具有感染效果。

学生观看“积极语义—消极朗诵”比“积极语义—中性朗诵”视频时在BVP幅度上有显著下降;说明这种矛盾的情绪表达很难让学生理解,导致学生产生困惑,削弱了学生对积极情感语义的高级情绪加工(语义联想),导致通过语义联想而诱发的积极情绪体验效果下降;学生观看“积极语义—消极朗诵”比“中性语义—消极朗诵”视频时在α波、β波上有极其显著提高,BVP幅度上有极其显著提高,而在BVP频率上有极其显著下降,这可能与学生对积极情感的语义联想有关,这种语义联想导致学生产生了部分的积极情绪体验,但可以肯定的是教师的消极情绪对学生已不产生感染效果,因为学生并没有产生消极的情绪感染体验。

5 结论

高级认知加工可以作为后继变量对情绪感染的最终效果产生反向抑制。在情绪感染中,高级认知的参与结果会影响人际情绪感染的最终效果,如果觉察者认为他人的表情情绪是“虚假的”或者“不合时宜的”,那么高级认知就会对情绪感染产生反向抑制。