基于水溶性聚合物纳米粒荧光猝灭测定Cu(Ⅱ)

2019-03-11覃小宁石柏煊梁淑彩鄢国平

潘 宇, 覃小宁, 石柏煊, 梁淑彩*, 鄢国平

(1.武汉工程大学材料科学与工程学院,湖北武汉,430074; 2.武汉大学药学院,湖北武汉 430072)

铜是自然界大量存在的一种金属元素,也是人体必需的微量元素,在维持核酸、蛋白质等生物大分子的基本结构,保证生命体正常功能运作方面起着至关重要的作用。但机体对于细胞内Cu(Ⅱ)的含量有着十分严格的调控机制,人体中过量Cu(Ⅱ)的存在会引起中毒及导致各种疾病,如肾损伤、阿尔兹海默症、威尔逊氏病等[1 - 2]。随着冶金、电子工业的发展,产生了大量的含铜废水,易于导致铜在生物及环境中聚集,而对环境及食品样品中的Cu(Ⅱ)进行检测,可以有效避免Cu(Ⅱ)过量对人体造成伤害。近些年来,借助于荧光探针对Cu(Ⅱ)进行荧光传感分析的方法因灵敏度高、操作简单、费用低及能够实时分析等优点而受到关注。目前,已有大量基于小分子荧光团和纳米粒子(如贵金属纳米簇、碳纳米粒、无机半导体量子点等)的荧光探针对Cu(Ⅱ)分析测定的报道[3 - 8]。但这些方法大多需要使用有机溶剂,且部分方法还存在探针合成复杂、灵敏度及选择性不高等缺陷,使它们的应用受到一定限制。因此,具有良好水溶性的Cu(Ⅱ) 荧光探针的研究仍然是Cu(Ⅱ)分析检测领域的重要任务。

聚合物荧光纳米材料在材料科学领域扮演着十分重要的角色,其具有结构多样性、功能可设计性、生物相容性好等显著优势,是一类有着广泛应用前景的功能材料,作为荧光探针的研究和应用已经受到关注,但目前相关报道还不多[9 - 12]。我们在对N-氨基-4-N-甲基哌嗪-1,8-萘酰亚胺(AMN)接枝聚丙烯酸形成的聚合物纳米粒(PAAMN)与金属离子的传感测试中发现,在水相中及生理pH条件下,微量Cu(Ⅱ)能使PAAMN的荧光发生显著猝灭,而其他金属离子对其荧光影响很小,据此建立了以PAAMN为荧光探针,荧光猝灭法测定Cu(Ⅱ)的新方法,并且成功将其应用于水样中Cu(Ⅱ)的检测。

1 实验部分

1.1 仪器与试剂

F4600型荧光分光光度计(日本,日立高新技术公司);UV-2600型紫外分光光度计(日本,岛津制作所);320-S型pH计(梅特勒-托利多仪器有限公司);KQ-50E型超声波清洗机;HH-2型恒温水浴锅(上海启前电子科技有限公司)。

PAAMN为本实验室自制[13]。用水溶解PAAMN配制成浓度为2.0 mg·mL-1的储备液,置于4 ℃冰箱中保存,临用时用水稀释至适当浓度。按常规方法配制浓度为1.0×10-3mol·L-1的各种金属离子溶液,临用时用水稀释至适当浓度。其他试剂为分析纯,实验用水为去离子水。

1.2 实验方法

1.2.1PAAMN的制备[13]PAAMN参考文献方法[13]制备。将0.5 g PAA,0.63 g 1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐(EDAC·HCl)和0.79 g N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)于10 mL的DMF中室温搅拌反应1 h,然后加入2.2 g AMN的DMF溶液,并于60 ℃搅拌反应4 h。停止反应,将反应液离心除去沉淀,上清液放入透析袋中,在pH=3~4的稀HCl中透析。透析一段时间后将袋内胶状固体取出,并经过多次碱溶酸沉处理,然后将得到的固体溶解,再于水中透析,并监测透析液的荧光强度。待透析液的荧光强度为零时,冻干透析袋内溶液得PAAMN。经透射电镜及动态光散射表征,证明其形态为规则球状颗粒,水合聚合物粒径为~290 nm,荧光团的摩尔取代度为4.1%。

1.2.2荧光分析测定于刻度试管中,加入100 μL PAAMN溶液,2.0 mL磷酸盐缓冲溶液(PBS,pH=7.4),1.0×10-4mol·L-1的Cu(Ⅱ)溶液适量,用水定容至5.0 mL,摇匀。同时进行空白对照。将各溶液于室温下静置15 min,然后以390 nm为激发波长,分别测定空白及样品溶液在534 nm处的荧光强度F0及F,计算相对荧光强度ΔF(ΔF=F0-F)。

1.2.3紫外吸收光谱测定于刻度试管中,加入100 μL PAAMN工作溶液,2.0 mL PBS(pH=7.4),Cu(Ⅱ)溶液适量,用水定容至5.0 mL,摇匀,室温下静置15 min,然后测定溶液的紫外吸收光谱。

2 结果与讨论

2.1 PAAMN对不同金属离子的荧光响应

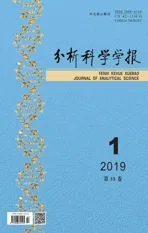

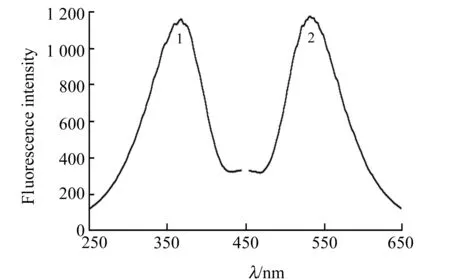

PAAMN能溶于水得到黄色透明溶液,其具有好的荧光,在水中的荧光量子产率为0.14[13]。在pH为7.4的PBS中,PAAMN的激发和发射光谱如图1所示。从图中可以看出,PAAMN的最大激发和发射波长分别为390 nm和534 nm。为了考察PAAMN对不同金属离子的荧光响应,我们测试了pH=7.4条件下,常见金属离子Cu(Ⅱ)、Zn2+、Hg(Ⅱ)、Fe(Ⅲ)、Li+、Ba2+、Pb2+、Ag+、Ca2+、Al3+、Co2+、Ni2+、Mn(Ⅱ)、Mg2+对PAAMN的荧光光谱影响。结果发现,上述离子的存在对PAAMN的荧光激发和发射波长没有影响。在荧光强度方面(图2),除了Cu(Ⅱ)能使PAAMN的荧光发生显著的猝灭,其他金属离子对PAAMN的荧光强度没有显著影响(荧光强度变化<±5%)。因此,PAAMN对Cu(Ⅱ)具有选择性,可采用荧光猝灭法测定Cu(Ⅱ)。

图1 PAAMN的荧光激发与发射光谱Fig.1 Fluorescence excitation and emission spectra of PAAMN 1-excitation spectrum;2-emission spectrum;λex=390 nm,λem=534 nm,slit width:10/20 nm;pH=7.4.

图2 不同金属离子对PAAMN荧光强度的影响Fig.2 The effect of different metal ions on the fluorescence intensity of PAAMNλex=390 nm,λem=534 nm.

2.2 Cu(Ⅱ)对PAAMN的荧光猝灭机理

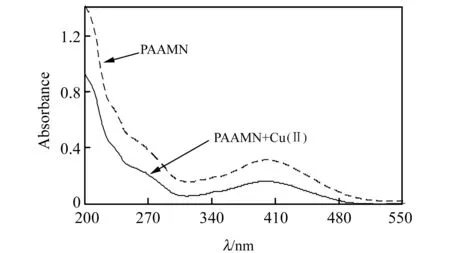

图3 Cu(Ⅱ)加入前后PAAMN的紫外-可见(UV-Vis)吸收光谱Fig.3 UV-Vis absorption spectra of PAAMN with and without Cu(Ⅱ) PAAMN: 0.2 mg·mL-1; Cu(Ⅱ): 5.0×10-6 mol·L-1;pH=7.4.

荧光猝灭机理分为动态猝灭和静态猝灭,前者指荧光物质与猝灭剂相碰撞而导致荧光强度的降低,一般不会引起物质结构的变化;后者是由于荧光物质与猝灭剂形成非荧光的复合物。紫外吸收光谱是表征荧光猝灭机理的常用手段,通常伴随着紫外吸收光谱变化的荧光猝灭为静态猝灭,否则为动态猝灭[14]。从结构上看,PAAMN含有丰富的N原子和O原子,易于和Cu(Ⅱ)形成络合物导致荧光猝灭。为验证Cu(Ⅱ)对PAAMN的静态猝灭作用,测定了Cu(Ⅱ)加入前后PAAMN的紫外-可见吸收光谱,结果如图3所示。从图中可以看出,Cu(Ⅱ)加入使PAMMN吸光强度减小,出现明显的减色效应,说明Cu(Ⅱ)与PAAMN之间确实形成了新的Cu(Ⅱ)/PAAMN体系,Cu(Ⅱ)对PAAMN的荧光猝灭属于静态猝灭。

2.3 测定条件优化

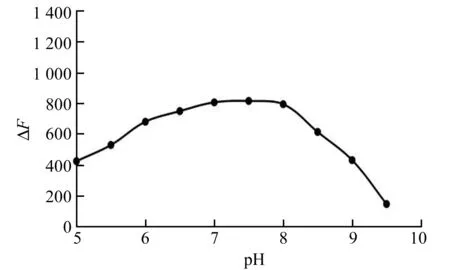

2.3.1缓冲溶液pH值的影响以PBS为介质,考察pH在5.0~9.5范围内Cu(Ⅱ)对PAAMN荧光强度的影响。从图4所示结果可以看出,随着pH的升高,ΔF逐渐增大,在pH为7.0时达到最大值并在pH=7.0~8.0范围内趋于稳定,随后逐渐减小。因此,最终选择pH=7.4为测定Cu(Ⅱ)的最优pH条件。

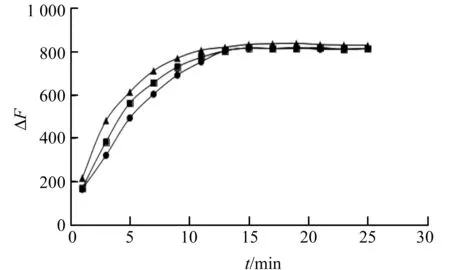

2.3.2反应温度和时间的影响考察了不同温度(37 ℃、60 ℃)下,ΔF随反应时间的变化,结果如图5所示。从图中可见,各测定温度下,ΔF均随着反应时间增加而逐渐加大,升高温度仅使PAAMN与Cu(Ⅱ)的前期反应速率略微加快。各温度下均需要反应15 min才能达到最大值,且最大值间没有明显不同。为了操作方便,本实验选择PAAMN与Cu(Ⅱ)在室温下反应15 min后测定。

图4 pH值对ΔF的影响Fig.4 The influence of pH on ΔFλex=390 nm,λem=534 nm.

图5 反应时间和温度对ΔF的影响Fig.5 Effect of reaction time and temperature on ΔF-room temperature,-37 ℃,-60 ℃;λex=390 nm,λem=534 nm.

2.3.3试剂加入顺序及稳定性在选定的实验条件下测定了缓冲溶液、Cu(Ⅱ)及PAAMN的加入顺序对ΔF的影响。实验证明,改变试剂加入顺序对ΔF没有影响。此外,该测定体系具有良好的稳定性,反应完全后的ΔF值在室温下至少可以稳定24 h。

2.4 干扰实验

当Cu(Ⅱ)浓度为5.0×10-6mol·L-1时,考察了常见金属离子对测定的影响。实验证明,在允许误差≤±5%范围时,以下量的共存离子不干扰:1 000倍的Zn2+、Fe(Ⅲ)、Hg(Ⅱ)、Ba2+、Ni2+、Ca2+、Co2+、Pb2+及Li+,100倍的Al3+、Mg2+及Mn(Ⅱ),50倍的Ag+。

2.5 线性范围、检测限和精密度

在选择的最佳实验条件下,测定了ΔF随着Cu(Ⅱ)浓度的变化情况,并绘制工作曲线。结果表明,ΔF值随着Cu(Ⅱ)浓度增大而增加,并且与0.1~5.0×10-6mol·L-1的Cu(Ⅱ)浓度呈良好线性关系,线性回归方程为:ΔF=156.39c+31.475,相关系数为0.9952,测定Cu(Ⅱ)的检测限为1.3×10-8mol·L-1。说明PAAMN测定Cu(Ⅱ)具有较高的灵敏度,可以用于环境水样,甚至是饮用水样品中Cu(Ⅱ) 的测定[15 - 16]。

对浓度为5.0×10-7mol·L-1、1.0×10-6mol·L-1和5.0×10-6mol·L-1的Cu(Ⅱ)分别测定6次,计算相对标准偏差(RSD)分别为1.2%、2.4%和2.3%。说明该测定方法具有较好的精密度。

2.6 样品测定

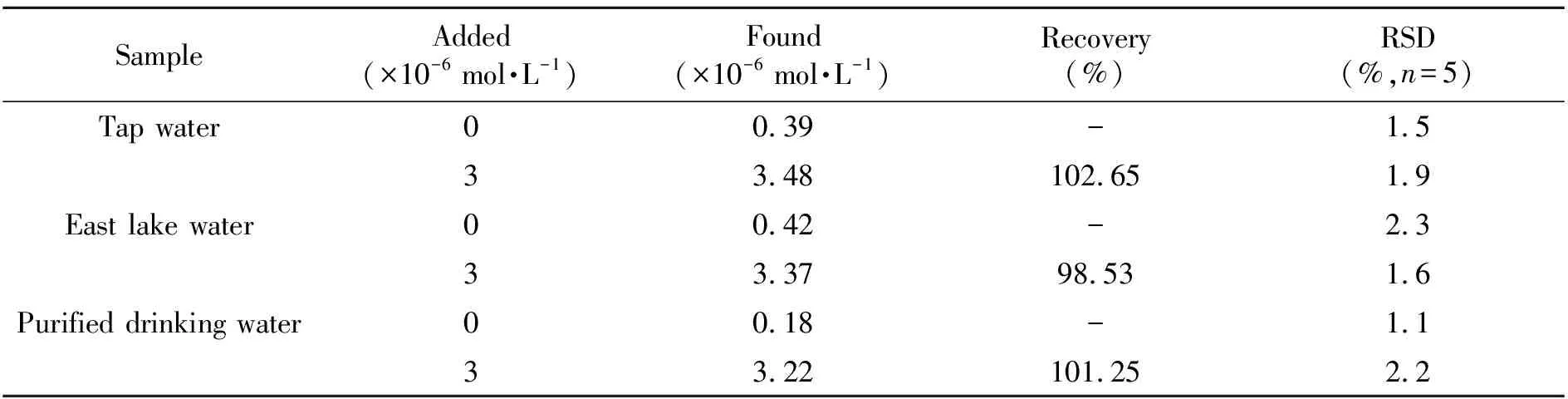

按1.2.2中所示方法,采用标准加入法测定了自来水、东湖水以及市售饮用纯净水中的Cu(Ⅱ)浓度。东湖水样测定前进行了过滤,其它样品未经任何处理。自来水和东湖水样品的加标量均为0.2 mL,纯净水样品的加入量为1.0 mL。样品加标回收测定结果见表1。

表1 水样分析结果

3 结论

根据在水相及生理pH条件下,Cu(Ⅱ)能使水溶性聚合物纳米粒PAAMN的荧光发生显著降低,并且在一定范围内荧光猝灭程度随着Cu(Ⅱ)浓度增大而增加这一现象,建立了一种以PAAMN为荧光探针,荧光猝灭法检测水样中Cu(Ⅱ)浓度的新方法。该方法测定Cu(Ⅱ)的线性范围为0.1~5.0×10-6mol·L-1,检测限为1.3×10-8mol·L-1。方法具有探针水溶性好,测定波长的Stokes位移大,对Cu(Ⅱ)的选择性和灵敏度高,系统稳定性好等特点,可应用于水样中Cu(Ⅱ)的检测。