通过开发实验走向深度教学

2019-03-08徐力

徐力

近些年,源于计算机科学、人工神经网络和人工智能的研究让深度学习走进人们的视野。来自该领域的新成就引起教育领域的深刻反思,计算机、人工智能尚且能够模拟人脑的深层结构和抽象认知,人对知识的学习能否借鉴?答案是肯定的。学生深度学习是一个逐步深化的过程,这一过程离不开教师教学的引导。因此,深度教学会引起深度学习。深度教学涉及到课堂教学的组织、对知识的深度理解和深度处理,笔者结合一节具体的课堂教学阐述教师如何在教学中处理知识,增强学习的意义感,丰富学习经历,从而带来学生学习过程中认知的高度投入。

人教版高中生物必修1实验“探究环境因素对光合作用强度的影响”是为了帮助学生理解合理调控环境因素可增加光合作用强度。教材给出的参考案例是

“探究光照强度对光合作用强度的影响”,通过使用叶圆片来替代植物,很好地解决了各组光合作用面积相同的问题,但存在着诸如叶圆片上浮所需时间太长(一节课难以看到结果,且低温季节耗时更长)、台灯使用太多、实验步骤不够优化等问题。更关键的是,该案例对学生深度学习能力的培养不到位,更多地在培养学生的简单提取、浅层了解知识背景等低阶思维。为培养学生认知水平较高的深层理解、应用、分析、评价所涉及到的理性思辨、创造性思维、问题解决等高阶思维活动,笔者对原实验进行改进与进一步开发。

1优化步骤、实验演示,旨在培养学生分析、评价能力的批判性思维

课本实验有着不少合理部分,直接舍弃十分可惜。怎样发挥它最大的价值,让它成为课堂教学的一个有效组成部分?笔者改变了它的用途,将它转变成一个真实的问题情境,旨在培养学生分析、评价能力的批判性思维。具体操作:课前,教师要求学生阅读教材,并找出可以省略的材料和可以优化的步骤;课上展示有代表性的学生整理的步骤,再展示教师设置的步骤:

1准备富含CO2的清水三份,编号A、B、C;

2打叶圆片若干(避开大叶脉);

3抽去气体;

4叶圆片平分成三组,分别加入三烧杯,分别置于离台灯(一盏)不同距离处;

5观察、记录各组叶圆片上浮所需的时间。

学生通过对比教师的实验步骤,发现自己的不足;通过比较优化后的实验步骤与教材中内容,发现教材并非完美无缺,有很多可以改进的地方,从而培养学生在认知领域的分析能力。接着是有2个学生与教师共同按照整理后的步骤进行演示操作,让学生直观感受教材实验的操作过程,同时展示教师课前1h做的实验结果——叶圆片仍未上浮。然后,教师引导学生分析教材实验的优缺点,并进行合理的评价,为引出新的实验材料——金鱼藻作铺垫,也进一步强化学生的批判性思维。

2材料革新、设计并操作实验,旨在培养学生应用、分析、解决问题能力的创造性思维

教师展示实验材料:质量分数为0.5%的NaHCO3溶液、100mL量筒3支、台灯一盏、金鱼藻若干。并提出实验目的:探究金鱼藻最适光照强度。

教师提示:金鱼藻在适宜光照条件下,约1min后,从茎基部冒出气泡。可根据单位时间内产生的气泡数确定最适光照强度。

通过演示实验的优缺点分析,学生已经理解不同实验组之间要遵循单一变量原则。但是。学生在使用新的实验材料进行设计与操作时能否考虑到光合面积是无关变量要相同?如果考虑到,又如何解决?这本身就是一个真实的学习情境。学生需要应用知识设计实验,并分析自己实验的有效性。笔者通过观察,发现学生都对金鱼藻进行了处理,方法有如下几种:

1尽量选取大小相同的植株;

2对一些金鱼藻进行剪切,使各组的长度尽可能相等;

3将同一株金鱼藻切成等长的三段;

4用天平称取质量相等的金鱼藻。

上述处理说明各学生小组都有了要使光合面积相同的意识,但都没有从根本上解决问题。因此,学生记录到的实验结果出现了与预期不同甚至是相反的结果,如距离最近的气泡数反而最少,不同距离处的气泡数相同等怪现象。这样的实验结果显然没有说服性。怎样解决这个问题是课堂教学的一个重点,意在培养学生创造性解决问题的能力。学生在分组讨论中没有找到合适的解决方案,那么合作学习、思维碰撞就十分重要了。因此,教师组织各组学生进行全班批判性互动。

在交流展示环节,教师请学生说出他所在组在实验过程中遇到了哪些问题且如何解决的。有的组介绍他们是如何使三组的植株尽可能相同的,有的组介绍他们测得的数据有些“怪”是因为不同组的植株莖的粗细不同,所以气泡大小不同,但如何克服还没有办法。最终,正是因为这些怪现象让学生认识因为无论如何也无法得到光合面积相同的三组金鱼藻,所以实验的有效性大打折扣。

在多组交流之后,教师引导学生分析:大家的做法中有没有共性?解决问题的思路都围绕什么方面展开的?学生略加思考发现,他们都在一个不可能完成任务的怪圈中打转——寻找相同的三组植株。此时教师再加以引导:能否换一个思路来解决问题?学生慎重思考后产生新的想法:既然,平行的实验不行,那么用纵向分组呢?各组学生,激烈讨论,找出新解决的方法:用同一株金鱼藻,改变与光源之间的距离来进行多次实验。

3数据收集、结果处理,旨在培养学生综合、评价、复杂问题的解决等高阶思维

根据前面的讨论结果,学生重新设计了实验步骤并进行操作。学生再次进入真实的情境中,由于解决了实验方案的有效性问题,自然而然就面临实验数据收集、结果处理的一系列问题。此时,学习已经达到对知识的深层次理解和深度处理的程度,学生在这样真实的情境中,情感态度投入、意志投入、个性品质投入等都达到了普通课堂教学无法到达的程度。他们试图像科学家一样研究问题,获得有效结论。本节课的这个阶段具体包括数据收集、结果处理、获得结论。

3.1数据收集

学生将收集到的数据(30s内产生的气泡数)填入学案的相应表格中。他们分别测量距离光源5、10、15cm的实验数据。实验数据的有效性关乎实验结论的有效性,控制误差十分重要。因此在交流展示环节,教师引导学生交流减少误差的方法。学生提出的方式基本有两种:多测量几次取其平均值的;统计更长的时间,再算出30s产生气泡数。师生一起分析哪种数据收集方法更准确,以此来引導学生正确对待定量实验中数据的获取方法,养成严谨的对待实验的态度。

3.2结果处理该实验的最终目的是探索出金鱼藻光合作用的

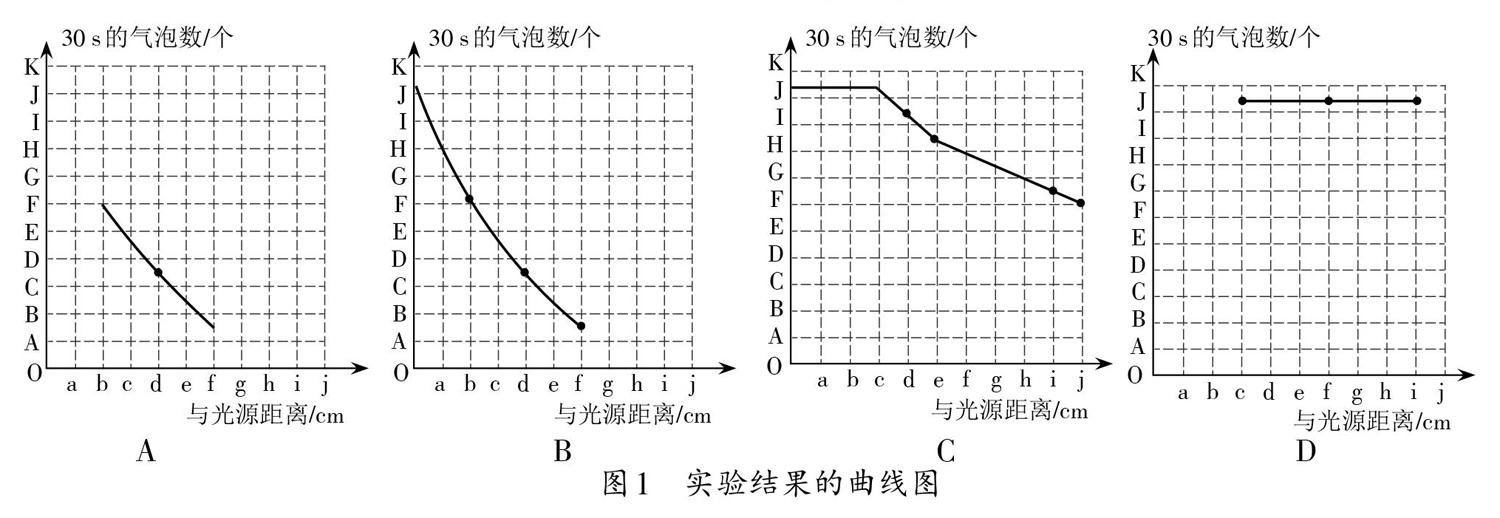

最适光照强度,仅仅依靠孤零零的几组数据显然不能获得结论。那么如何处理收集到的数据?教师提示学生:可以在坐标系中标出记录数据并连成曲线,观察曲线呈现的特点,再得到结论。学生所绘曲线基本上都如图1A所示。

显然,根据图1A无法找到最适光照强度,却提示了进一步实验的方向,即缩短与光源的距离。学生在oa之间再进行实验,绘出了如图1B所示的曲线。但从图1B曲线中仍然找不到最适光照强度,怎样解决呢?

教师引导学生讨论,发现可能存在两种可能:

1最适光照强度在oa之间,通过进一步缩小灯泡与金鱼藻之间距离来测定。

2灯泡功率不是足够大,通过增大灯泡功率(或增加灯泡数量)后继续实验。于是,针对这两种情况学生再一次进行了探究,分别得到了图1C和图1D。

最终,学生据实验分析出,金鱼藻的最适光照强度并非一个点,而是一个很大的范围。在这一次探究实验中,找到了这个范围中的最低光照强度。至于再增加光照强度,金鱼藻的光合作用强度是不是会下降,可以下次再作进一步的探究。

学生在课堂中经历了多次的挫折,通过不断改进方案,不断解决实际问题,突破了对知识的简单占有和机械训练。该环节的设置正符合美国著名教育家杜威的教育理念:书本知识具有不可教性,不能直接进行传授,而需要让学习者经历一个复杂的过程,即知识的学习需要经过还原与下沉、经验与探究、反思与上浮的过程。

4教学反思

在教学过程中,教与学是一种相融性的一体化关系,学生真正意义上的深度学习需要建立在教师深度指导的基础上。从本质上来看,学生在教师引导下,对知识进行内在结构的逐层深化学习,并在学习过程中深刻参与和学习投入,才能实现深度学习。本节课的实验过程是一个真实的学习情境,学生会碰到许多真实的问题,在解决问题的过程中其科学探究能力、批判性思维和解决复杂问题的能力都会得到提高。且因为问题是学生在实验过程中碰到的实实在在的问题,会大大提高学生的积极性。另外,学生在解决这些问题的过程中,需要组内甚至组间讨论、分工合作等手段,也培养了学生人际领域的团队协作能力和有效沟通表达的能力。本节课设计的出发点就是先将书本知识进行现场的还原,还原成“经验”,进行了知识的“下沉”处理。学生经历对全新材料为背景实验设计和操作、结果处理的不断摸索,不断改进,对知识进行了“自我加工”。这个环节看似很浪费时间,却是决不能缺少,否则会减损整体目标的达成。最后,通过实验过程的反思,即书本知识进行个人意义的升华和表达,书本知识最终变成学生自己理解的知识。