PET-CT在弥漫大B细胞淋巴瘤诊治中的应用

2019-03-08郑州大学附属洛阳中心医院血液内科河南洛阳471003

1.郑州大学附属洛阳中心医院血液内科 (河南 洛阳 471003)

2.郑州大学附属洛阳中心医院影像科 (河南 洛阳 471003)

王万里1 董志辉2 郭淑利1付立武1 魏珍星1 张海鸽1

弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL)是非霍奇金淋巴瘤(NHL)的常见恶变肿瘤类型,由于侵犯组织与器官不同,常表现出较强的异质性[1]。目前,CT扫描为最常见的DLBCL检查方法,可通过反映病灶大小、位置、累及范围为临床诊治提供影像学信息,但针对较小或所处部位特殊的病灶观察效果仍有一定局限性。正电子发射-计算机断层扫描显像(PET-CT)是以放射性核素示踪为原理的融合检查方法,已在脑血管疾病、脑肿瘤等领域获得较为广泛的应用[2]。对此,本研究将探讨PET-CT在DLBCL分型诊断与治疗效果评估中的应用,取得成果汇报如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2014年1月~2017年6月期间我院收治的86例DLBCL患者临床资料,根据治疗效果分为完全缓解组(CR组,n=35)、部分缓解组(PR组,n=33)、疾病稳定组(SD组,n=8)、进展组(PD组,n=10)。纳入标准:①活检组织病理检查结果符合DLBCL相关诊断标准[3]且具备化疗指征者;②年龄为18~75岁者;③符合Ann Arbor淋巴瘤分期标准[4]与1.1版实体肿瘤疗效评价标准(RECIST1.1)[5]者;④同意接受PET-CT检查且预测生存期≥4个月者。排除标准:①诊断为惰性淋巴瘤或中枢神经系统淋巴瘤转化DLBCL者;②首次接受PET-CT检查前已接受任何疗法干预者;③合并有免疫缺陷性疾病、凝血功能异常、重要脏器器质性病变、严重感染、器官移植手术史或其他类型肿瘤等化疗禁忌症者;④临床资料不完整、随访失联或治疗期间死亡者。四组患者性别、年龄、化疗方案比较均无统计学意义(P均>0.05),具有可比性,见表1。

1.2 设备与检查方法 于治疗前及治疗2~4个周期后进行检查,嘱患者接受检查前禁食6h,对伴有糖尿病者进行严格血糖控制,显影剂采用美国GE公司通过医用回旋加速器全自动合成模块制备的18氟-氟代脱氧葡萄糖(18FFDG,放射化学纯度>95%),于检查前1h时静脉避光注射,剂量控制为3.7~5.6MBq/kg,令患者排空膀胱后可进行检查;采用上述公司提供的Discovery STE16型高度集成化PET-CT扫描系统(CT扫描设置工作电压120kV,工作电流80mAs,矩阵512×512,层厚3.75mm,螺距1.5:1,扫描野50mm;PET扫描设置轴距15.5cm,矩阵128×128,模式为3D采集),头颅定位后CT扫描自颅底至股上区间,再单独扫描颅内,扫描期间患者保持平静呼吸,随后行PET数据采集,衰减校正CT扫描数据,3~5min/窗位,共扫描8~10个窗位。

1.3 图像分析 所得数据均传输至工作站,采用Xeleris系统经由3D LOR-RAMLA算法重建图像并自动融合PET与CT影像结果。由科内经验丰富的医师进行阅片,记录影像特征并分析淋巴瘤侵袭部位,与治疗前单纯CT联合体格、血清肿瘤标志物、免疫组化等常规检查所示侵袭情况进行对比;勾画阳性摄取灶,计算机半定量法算出其标准化摄取最大值(SUVmax)与平均病灶直径,计算标准化摄取最大值变化率(ΔSUVmax)=(治疗前SUVmax-治疗后SUVmax)/治疗前SUVmax。

1.4 统计学方法 采用统计学软件SPSS20.0分析数据,计数资料以百分率表示,采用χ2检验,计量资料以(±s)表示,采用独立样本F检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

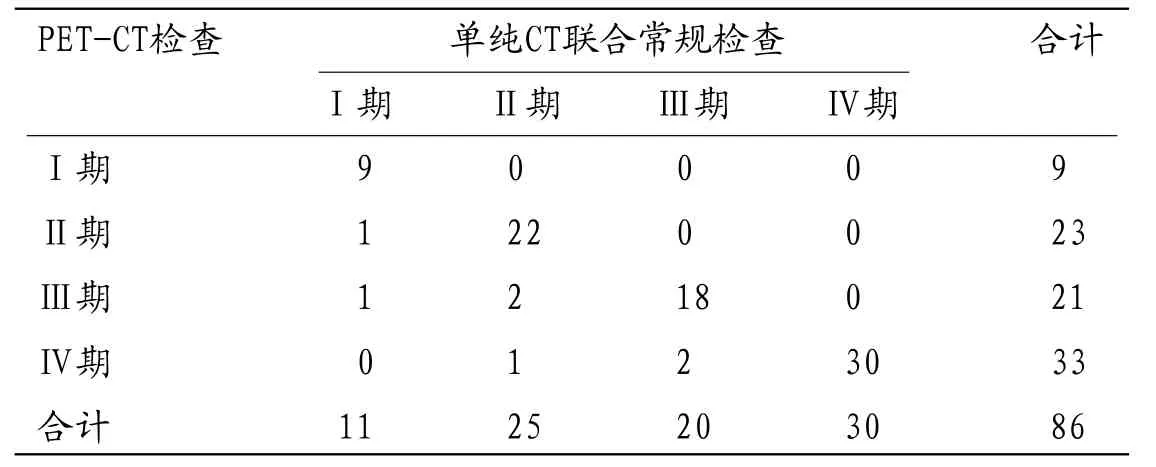

2.1 分期诊断结果比较PET-CT对DLBCL分期诊断准确率为91.9%(79/86),见表2。

2.2 影像特征分析 治疗前,DLBCL患者CT影像多见颈部、腋窝、盆腔、纵膈、腹股沟等部位,淋巴结有单发或多个聚集,呈边界清晰的类椭圆状软组织节影,且均为不规则低密度灶,PET-CT融合显像则可见与上述基本一致的病灶分布与结构征象,病灶摄取18F-FDG显影效果显著,多呈团块状放射浓聚,尤其病灶范围较广时可见内部囊状圆圈形分布,此处SUVmax普遍较大。治疗后,DLBCL患者PET-CT影像可见病灶不同程度缩小,CR组病灶基本消失,无团状18F-FDG阳性显影(见图1-2);PR组大部分病灶明显缩小,且基本无新增病灶,18F-FDG浓聚程度降低(见图3-4);SD组与治疗前征象基本一致;PD组则于纵膈、腮腺、肝肾脏等区域多见新增或转移病灶,多数病灶伴有18F-FDG浓聚加重。

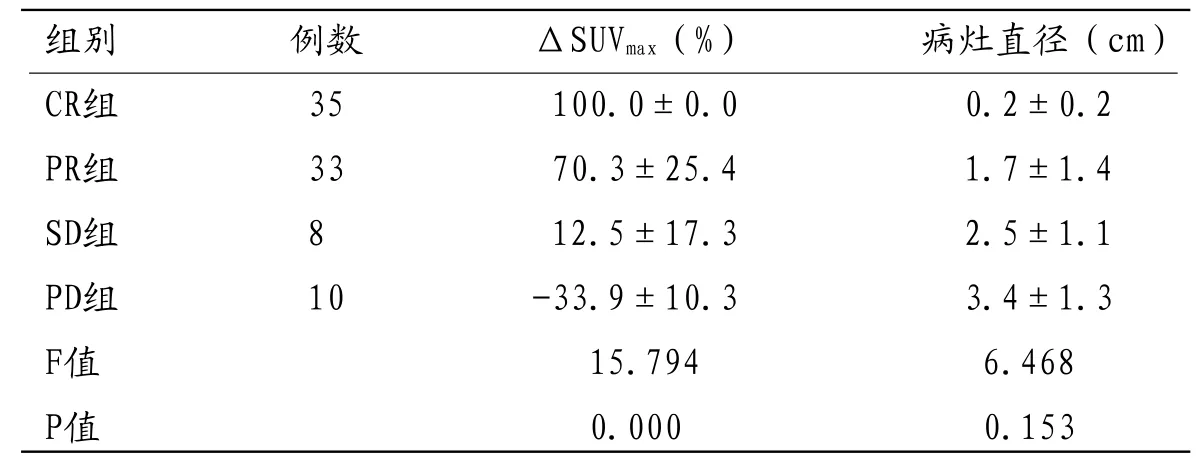

2.3 ΔSUVmax、 病灶直径水平比较 ΔSUVmax水平比较结果显示,CR组>PR组>SD组>PD组且差异明显(P<0.05);病灶直径比较结果显示,CR组<PR组<SD组<PD组但差异不明显(P>0.05),见表3。

3 讨 论

NHL主要包括DLBCL、滤泡性淋巴瘤(FL)、边缘区淋巴瘤(MZL)等病理类型,临床表现多以无痛性、全身性进展为主,其中DLBCL患者占NHL患者总数35%左右[6]。由于被定义为典型的高侵袭性恶性肿瘤,故及时予以DLBCL患者有效的诊治措施尤为关键。

Ann Arbor分期标准以淋巴瘤侵犯部位广泛度为准则,将淋巴结区域分为13个部分[7],可为临床放射治疗提供参考,既往多采用CT联合体格、血清标志物等检查进行确认。据相关文献报道,135例DLBCL患者先后接受单纯CT与PET-CT检查,发现95例患者PET-CT勾画病灶区域至少较单纯CT多1处[8],因此PET-CT引导检测机体受累范围效果更为理想。本研究结果显示,PET-CT对DLBCL分期诊断准确率为91.9%,这表明PET-CT可快速精确判断DLBCL侵袭部位,有利于为其分期、治疗方案设计及疗效评估提供可靠依据,究其原因可能与单纯CT对骨骼浸润灶响应效果模糊有关。此外,本研究还发现PET-CT对DLBCL分期诊断误诊率均为分期上调诊断,提示PET-CT可能对特殊的非淋巴瘤部位有一定响应效果,不利于其准确诊断。杨燕等[9]认为,PET-CT多凭借于18F-FDG在灶区停留时间较长而接受放射信号聚集度较高的特质完成检测,但仍有良性结核、脓肿等局部炎症区域亦可潴留葡萄糖,因而存在假阳性率,临床需引起重视。

表1 四组患者临床资料比较(s,n)

表1 四组患者临床资料比较(s,n)

组别 例数 性别 年龄(岁) Ann Arbor分期 化疗方案男 女 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 CHOP R-CHOP CR组 35 21 14 48.2±15.9 7 13 7 8 18 17 PR组 33 18 15 48.5±16.3 3 8 10 12 14 19 SD组 8 4 4 49.0±16.1 1 2 1 4 3 5 PD组 10 6 4 49.3±16.0 0 2 2 6 4 6

表2 PET-CT对DLBCL分期诊断结果(例)

表3 四组患者治疗后ΔSUVmax、病灶直径水平比较()

表3 四组患者治疗后ΔSUVmax、病灶直径水平比较()

组别 例数 ΔSUVmax(%) 病灶直径(cm)CR组 35 100.0±0.0 0.2±0.2 PR组 33 70.3±25.4 1.7±1.4 SD组 8 12.5±17.3 2.5±1.1 PD组 10 -33.9±10.3 3.4±1.3 F值 15.794 6.468 P值 0.000 0.153

由于淋巴瘤组织细胞多具备高代谢、大范围无氧酵解的特性,葡萄糖需求量为正常组织细胞的20~30倍之多[10],患者注射放射性核素代入葡萄糖示踪显像剂后,正电子湮灭所产生的光子信号将积蓄于灶区,被PET捕获后可半定量分析其分布特征。相关研究指出,由于PET-CT融合其二者各自优势特性,将影像学技术提高到分子水平,结合以肿瘤形态学、解剖学、代谢学特征,对DLBCL细胞增殖、生长或凋亡均可作出有效判断[11],不仅充实、丰富临床诊断资料,还可为检验治疗有效性与预后疗法优化提供指导。本研究中,治疗前后患者PET-CT影像特征均有不同程度变化,不同治疗效果患者ΔSUVmax水平存在明显差异,但病灶直径差异则较小,提示单纯CT所得病灶直径难以有效评估DLBCL患者治疗效果,而PET-CT通过建立融合影像与半定量数据资料,为直观判定疗效提供有效依据。梁颖等[12]得出相似结论,认为PET-CT借以SUVmax可解决影像学定性观察DLBCL有过度依赖医师临床经验之嫌的问题,从而客观反映出残留病灶存活情况及治疗方法临床效果与缺陷,与预后效果相关性良好,有极佳的临床应用潜力。

综上所述,PET-CT对DLBCL成像效果较为理想,能提供丰富的影像与数据信息,可为分型诊断与治疗效果评估提供准确、可靠的信息。

图1-2 CR组男性,33岁,确诊DLBCL Ⅱ期患者。图1:治疗前PET-CT影像可见病灶累及右侧颈部、两侧锁骨上下区、纵隔与右侧腋窝,18F-FDG摄取量浓聚程度高;图2:治疗2个周期后PET-CT扫描野病灶消失或缩小至正常淋巴结大小,且未见18F-FDG摄取。图3-4 PR组男性,42岁,确诊为DLBCL Ⅳ期患者。图3:治疗前PET-CT影像可见病灶累及做侧锁骨、上消化道、肝胆区域、肾上腺,18F-FDG摄取量浓聚程度较高;图4:治疗4个周期后病灶侵袭范围明显缩小,18F-FDG摄取量浓聚程度降低,除治疗前观察病灶外,存在小范围右侧锁骨与左侧腋窝转移征象。