瑞士开展“INSARAG 2018倒计时”地震救援模拟演练

2019-03-07王洋张涛李静胡杰孙刚

王 洋 张 涛 李 静 胡 杰 孙 刚

1 演练基本情况

1.1 演练背景

2018年 10月 8-12日 ,2018“倒 计时”地震救援模拟演练在瑞士卢塞恩举行。瑞士作为国际救援领域的“先驱者”,组织实施此次演练的一个重要目标是实践最佳的救援经验,加强区域内各救援队交流沟通及协同作战能力;同时借演练之际,让各国队员熟练掌握岗位技能,应用推广最新国际城市搜索与救援咨询团(International Search and Rescue Advisory Group,INSARAG)灾害响应方法及协调单元,如评估、搜索和救 援(Assessment, Search and Rescue,ASR)、虚拟现场行动协调中心(Virtual On-Site Operational Coordination Centre,VO), Kobo工具等。在此基础上,演练控制组设计了一套针对救援队主要功能架构以及队伍之间沟通协调的桌面演练方案,以加强各国救援队在沟通协调、信息交互、应急处置、后勤保障、搜索营救、医疗救护等方面经验及技术的交流分享。

1.2 演练组织

2018“倒计时”地震救援模拟演练(“SIMEX 18”)由瑞士政府主办,由瑞士外交部下属的瑞士发展合作署(SDC)承办,共有来自中国、瑞士、美国、英国、德国、荷兰、奥地利、日本、以色列、约旦、巴勒斯坦等11个国家的救援队51名队员参加。

整个演练进程遵循INSARAG的响应程序,主要包括启动、动员、行动、撤离四个阶段;重点关注国际城市搜索与救援(Urban Search and Rescue,USAR)协调架构中USAR协调中心(USAR Coordination Cell, UCC)、区协调中心(Sector Coordination Cell, SCC)中的核心要素及信息流转。

瑞士“倒计时”地震救援模拟演练秉承着“视演练为培训”的理念,为每支参演队伍配备一位随队国际教练及一位评估专家,随时跟进队伍,解答疑问与评估。

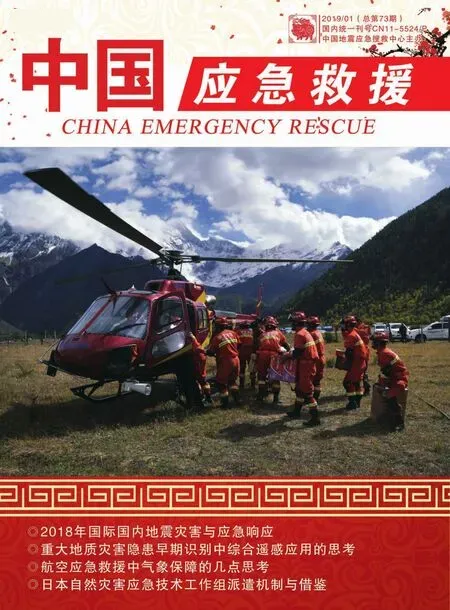

演练将接待撤离中心(Reception Departure Centre,RDC)建在苏黎世机场附近,救援队在机场完成入关手续后直接抵达RDC注册,增强了演练的紧迫性和真实性。随后,派遣直升飞机将救援队先遣队迅速投送到模拟灾区(10月8日下午);10月9日下午至11日上午为演练实施阶段,在灾区开展踏勘(情景屋、废墟)及行动基地(指挥部)运行阶段;11日中午救援队从灾区撤离,12日救援队返程。

1.3 中国国际救援队参演内容

此次演练,中国国际救援队(CISAR)派出5名代表分别担任队长、联络官、信息官、结构工程师、搜救专家等职责。根据演练脚本设置,承担了指挥部运行、搜索、营救、医疗、危险品侦检、SCC支持等多项任务。

在指挥部运行中,队员按照信息获取处理、计划制定、任务分配等流程,把控队伍参演节奏,及时通过VO、KOBO上传更新队伍救援信息。在现场行动中,队员完成了ASR1大范围评估及ASR2分区评估,危险品处置,幸存者医疗救护等任务。在SCC支持工作中,队员积极协调区域内各支队伍开展救援工作,及时与UCC沟通、上报信息、领取区域任务。队员们还精心制作了中国国际救援队展板,以丰富的图片文字,展现大国救援风采。

2 演练实施过程

此次模拟地震演练以1356年10月18日的巴塞尔地震案例作为参考,模拟当地时间2018年10月7日上午10时15分在瑞士卢塞恩市克林斯镇(Kriens,47.03°N, 8.22°E)发生 7.1级地震,极震区烈度为Ⅸ度。随后在上午10时30分又发生了6.5级余震,震中位于伍恩安德阿尔地区,最高烈度同样为Ⅸ度。地震造成大量人员伤亡,灾区多地交通、通讯中断,同时存在核电站泄漏风险,Ⅶ度区内受灾人口达150万。震中附近的阿尔戈威亚、伯尔尼、索洛图恩、卢塞恩、以及汝拉、巴塞尔市、下瓦尔登州、上瓦尔登州、施维茨、楚格和苏黎世等地区不同程度受灾。

2.1 启动阶段

模拟地震信息发布后,中国国际救援队通过VO及时关注灾情信息,根据灾情进展及队伍能力,上传CISAR队伍信息,关注此次灾情进展。

中国国际救援队按照国际救援预案,及时编制出队方案,拟派遣92人的队伍前往瑞士救援,通知救援队各组成单位做好出队准备。

2.2 动员阶段

根据演练安排,模拟灾情严重形势下,瑞士政府向联合国发出国际援助请求,多支国际救援队伍表示关注,共有11支国际救援队伍准备派遣队伍前往瑞士救援。

中国国际救援队参演队员及时在VO平台更新队伍最新状态,依据发布灾情(演练信息),CISAR团队迅速收集卢塞恩当地地形、天气、时差、语言、宗教、安全等基础信息,打印相关图件、INSARAG指南的标准文件,同时准备队伍入关材料。

2.3 行动阶段

2.3.1 队伍抵达

在中国国际救援队抵达之前,英国(UK ISAR)、德国(THW)、美国队(USA USAR)等6支队伍已先期抵达,CISAR抵达后,立即前往RDC注册,详细了解当地天气、受灾人口、基础设施、安全等情况,便于熟悉灾区基本信息;在随后的RDC简报中与工作人员逐项沟通了队伍概况、携带装备,预计可能的重点救援地区,次生灾害风险、潜在的危险品区域,建议行动基地(BoO)位置,协调当地运输支持;考虑到当地语言为德语、法语、意大利语,队伍代表请求当地向导支持。

2.3.2 现场救援行动

CISAR队员搭乘由当地政府协调的直升飞机前往灾区。行动基地位于苏黎世西南克林斯地区,在演练中该区域用于模拟救援队伍行动基地(Base of Operations,BoO)、UCC、 当 地 应急机构(Local Emergency Management Authority,LEMA)以及室内模拟救援场地(Workshop),选取行动基地西北部的伍恩安德阿尔地区(Wangen-an-der-Aare)基地废墟为室外模拟灾害现场。

为充分利用场地资源,提升演练效果,“倒计时”演练控制组提出了新思路,根据参演队伍能力,将11支参演队伍分为4个大组:A组(GBR、GER、ISR);B组(USA、PLE);C组(NED、CHN、SAR-10);D 组(JOR、JPN、SUI)。4个组同时平行开展灾害现场救援,在救援阶段组内协调,互不影响。

在灾区开展救援行动是此次演练的主体,每天演练时段是 8:00 - 18:30,时长合计约25小时,以救援行动基地和灾害现场(情景屋和废墟两种模式)两条主线平行展开。中国国际救援队队员参加了行动基地运维、SCC协调和灾害现场救援等三项主要任务。

(1)救援队行动基地运维

根据演练控制组安排,由荷兰搜救队(NED-1,重型)、中国国际救援队(CHN-1,重型),及德国&奥地利志愿者队伍(SAR-10,中型)共同承担C区搜救任务,由NED-1担任区域协调人,CHN-1队及SAR-10队中各派遣一名队员支持SCC工作。

当地时间10月9日下午13时演练正式开始,在UCC会议后,各SCC召开内部会议,分配救援场地。按照演练指示,中国国际救援队抵达行动基地,迅速开展队伍基地搭建工作及踏勘工作。

一是行动基地布局,CISAR行动基地设计为公共区域和队伍区域2个部分:公共区域内展示震区天气、安全保卫、灾区地图、震情分布图、烈度分布图,为队伍间观摩交流、VIP接待区域。队伍区域内展示队伍组成结构图、队伍工作场地分布图、救援队工作进展、队员值班表、队员通讯表、会议及重要事件日程等信息,供队员及时了解队伍救援动态(图1)。

图1 行动基地队伍区域

二是行动基地信息流转,演练协调单元UCC和SCC的运转,顺畅了搜救阶段“时间就是生命”的黄金时刻下信息流转,打通OSOCC/LEMA- UCCSCC-USAR队伍之间的绿色通道,各队伍的需求和进展均直接与区域SCC协调,一对一沟通,更为直观快速(图2)。总体来说,指挥部的信息流转分成两部分:任务分配是指OSOCC/LEMA-UCCSCC-USAR由上至下构成金字塔结构,将救援任务从上到下逐层分配;突发事件/总结报告是指各工作场地突发事件,各救援队均上报各区域SCC内部处理协调,如超出SCC能力之外则上报UCC予以支持,再由UCC着手处理,这样就形成了由下至上的突发事件/总结报告及由上至下的任务分配机制。

此外,此次“倒计时”演练中极为重视Kobo工具的使用,在SCC会议中特别传达,演练中的各项表格均在Kobo上收集汇总,无需在VO中上传。这就意味着Kobo作为信息的载体,成为信息流转的重要组成部分,也是演练实施、测评考核的重要指标。

三是行动基地信息注入,此次演练的“焦点”就是演练控制组设计的精细复杂的信息注入过程。随着演练的推进,上一阶段的演练结果、参演队伍间都成为信息注入者,各类人员相互交错,关系错综复杂,方式多样,根据队员的应对措施实时调整,进行全方位的评估考核。如外业踏勘队员的评估成绩可直接反馈到行动基地搜救行动的有效性,评估专家会根据优秀的应对措施模拟获救人数上的“奖励”。在演练实施过程中,CISAR队员对各项信息积极应对、迅速响应,采取多种方式与SCC沟通解决,多次获得“奖励”。注入方式总结如表1。

此外,因为本次演练同时安排的多个观摩团组对演练进行观摩.演练期间,CISAR指挥部也接待了多个VIP代表及观摩团组的参观和访问,并按照实战要求,建立来访人员登记机制,确保演练顺利进行。

(2)支持SCC协调工作

CISAR在演练中派遣一名队员参加C区的SCC协调工作(图3)。SCC工作的一项重要任务就是选择救援场地和进行救援队伍分工,首先要熟悉片区内队伍的实际情况,如分级水平、装备水平等;然后结合ASR2评估结果进行救援场地的选择,优先选择安全系数高,救援成功率高的场地;最后根据队伍实际情况进行场地分工,并随实际情况动态调整。CISAR队员在此次SCC工作中得到了工作组其他国际队伍的一致好评。

(3)灾害现场救援(情景屋和废墟两种模式)

演练期间,两名队员主要负责灾害现场救援的外业工作,在本次演练中,按照INSARAG指南标准完成ASR1与ASR2的阶段工作,在四个模拟演练场景中完成四个主题的讨论。

在外业踏勘中,参演CISAR在1个小时内独立完成由GPS定位抵达的12个工作场地的评估任务,同时按要求在Kobo提交相关表格。在此项演练任务中获得了满分的成绩。

图2 “金字塔”协调单元

演练控制组还设置了评估任务后的主题进行讨论的环节。四个场地的主题分别是:安全、场地移交、医疗和危险品处置。前三个主题由各个参演队伍进行讨论,形成任务报告和操作计划,并用图表的形式表示并阐述。第四个主题是危险品处置,演练控制组设置的是由危化品专家给大家培训,危化品专家通过课件和案例讲解,教授救援队如何识别危险品、如何判别危险品的危险程度、如何进行个人防护,以及在有危险品泄露的空间如何计算救援时间,最终让大家意识到,面对危险品泄露的工作场地如何开展救援。通过四个主题的讨论,使参演人员更能熟悉工作流程,加深对细节的考虑,进一步掌握现场评估与救援处置中的关键环节(图4)。

表1 信息注入汇总表

(4)实时教练指导

在救援队员参加演练的同时,演练控制组为每支参演队伍特别安排了国际资深教练及评估专家实时跟踪演练进展,教练根据队伍的实际情况有针对性地观察和指导队伍演练,传授实战经验,对注入信息、演练环节随时进行解读和更正,接受队员随时随地的咨询和提问;实现了“创设情境,有的放矢,学练结合”的培训演练目的。每日晚间20时是教练与队员的圆桌会议时间,进行队伍内部的总结,教练与队员畅所欲言,趁热打铁总结当日最佳做法和有待提升的方面,这也为年轻队员提供了实践成长的平台。5名CISAR队员均充满干劲,收益颇丰,一致认为这就是“倒计时”演练宝贵之处。

2.4撤离阶段

演练最后一个环节是队伍撤离,CISAR队员根据此次模拟演练任务,编制了撤离报告、撤离申请以及捐赠物资清单及证明。并在VO上及时更新队伍状态。有始有终完成了演练的各个环节任务。

在3天的持续演练中,中国国际救援队以扎实的技术水平、连续作战的拼搏精神,在各个环节表现优异,获得区域团体第二名的成绩,圆满的完成了此次国际演练任务。

3 经验与启示

3.1 更加熟练掌握联合国灾害响应机制

图3 参加SCC会议

图4 ASR场地优先级评估

当前中国国际救援队复测在即,近年来INSARAG指南及核查表不断发展、更新,派遣青年队员深入瑞士参与地震救援队全功能非实战性演练活动,是一次非常难得的学习机会,有助于磨合救援队管理层的运行与协调能力,加强对新工具新方法的熟悉程度,促进与国际救援队之间的合作与交流,进一步提升救援队的实际作战能力、综合素质和战术水平,加强队伍专业化、规范化和国际化,对我国地震救援队员的培养和训练具有重要意义。

图5 瑞士2018“倒计时”地震救援模拟演练合影

3.2 兼收并蓄,推进国内演练模式的多样化

此次演练的模式与以往在国内组织的演练有很大不同,参演队伍一般为4-6人,而每支队伍配备了强大的支持和演练控制保障团队,这能够保障演练的顺利进行和取得良好的效果,真正达到提升能力的目的。在未来的国内演练中,借鉴瑞士演练模式,开展定期的内部演练,以练带学,更深刻体会INSARAG指南内容,尤其是指南和考核表以外的实际操作要点。建议尝试开发类似的演练模式,打造全国的救援队伍比武、演练、能力提升的综合平台。