试论汉六朝闽地人群的编户化进程

——以墓砖铭文为中心

2019-03-07林昌丈

林昌丈

对于不同区域人群的华夏化进程而言,中原帝国一以贯之推行的户籍编排政策具有重要的意义。在漫长的社会碰撞和文化接触过程中,当地人群主动或被动地获取华夏的合法政治身份,成为帝国行政体系中的编户民,同时自身也获得了华夏式的姓和名。与此有关的讨论,业已积累一些引人注目的研究成果[注]有关早期中国的编户情况,参见杜正胜:《编户齐民——传统政治社会结构之形成》,台北:联经出版事业股份有限公司,1990年。汉晋南方地区蛮族问题的相关讨论,参见鲁西奇:《释“蛮”》,《文史》2008年第3期;罗新:《王化与山险——中古早期南方诸蛮历史命运之概观》,《历史研究》2009年第2期。。其中,从简牍资料入手考察汉晋南方族群的姓氏结构和人名变迁问题,颇值得关注[注]魏斌:《吴简释姓——早期长沙编户与族群问题》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第24辑,武汉:武汉大学文科学报编辑部,2008年,第23-45页;魏斌:《单名与双名:汉晋南方人名的变迁及其意义》,《历史研究》2012年第1期。。更为重要的是,无论是一些南方土著人群的得姓还是整齐划一的单名现象,编户体系的建立无疑具有关键作用。然而,囿于中古时期简牍资料的不均衡分布,不同区域的相关研究进展不一。那么,在简牍资料阙如的区域,是否存在探讨这一论题的其他史料呢?

答案是肯定的。除了简牍资料,另外尚有一种资料和当地人群密切相关,那就是墓砖铭文。大多数的六朝砖室墓出有墓砖铭文。砖文虽然零乱、字数稀少,但却具有独特的学术价值[注]华国荣:《六朝墓文字砖的归类分析》,《南方文物》1997年第4期。。它们模印、刻划了纪年、姓氏和官职等重要内容,为考察有关区域人群的姓氏、编户等问题提供了重要的史料信息。进一步而言,砖铭的制作者一般是当地的匠人、家庭或家族亲属成员,有些还是墓主生前亲自烧造。因此,铭文内容能够在一定程度上反映出当地人群对姓氏、王朝纪年和官职的认识。不仅如此,砖铭所在的墓葬、墓群一般拥有确定的出土地,这对观察当地人群的定居、聚落等情况颇有裨益。本文即以砖铭资料为核心[注]有关福建地区砖文资料的初步整理,参阅陈明忠:《试析福建六朝墓砖铭文》,《福建文博》2013年第2期。此文所遗漏以及后出的砖文资料,本文一并整理利用。,梳理汉六朝时期闽地人群的姓氏,并试图论析该地区人群的编户化过程。

探研闽地早期历史者,着眼于该地区的经济开发、外来移民的迁入和人口发展,倾向于认为闽越灭国后闽地人群基本由外地移入[注][美]汉斯·比伦斯泰因撰,周振鹤译:《唐末以前福建的开发》,《历史地理》第5辑,上海:上海人民出版社,1987年,第278-291页;陈支平:《汉人南来与闽北的开拓》,福建省炎黄文化研究会、中共南平市宣传部编:《武夷文化研究》,福州:海峡文艺出版社,2003年,第37-43页;林汀水:《福建人口迁徙论考》,《中国社会经济史研究》2003年第2期。。其实,早在南宋陈振孙《直斋书录解题·地理类》中,就已存在相似的看法。他著录唐人林谞《闽中记》,并云:“其言永嘉之乱,中原仕族林、黄、陈、郑四姓先入闽,可以证闽人皆称光州固始之妄。”[注]陈振孙撰,徐小蛮、顾美华点校:《直斋书录解题》卷八,上海:上海古籍出版社,2015年,第257页。宋代的方大琮则提到晋永嘉时林、王、陈、郑、丘、黄、胡、何八姓入闽[注]方大琮:《宋宝章阁直学士忠惠铁庵方公文集》卷三十二《跋方诗境叙长官迁莆事始》,四川大学古籍整理研究所编:《宋集珍本丛刊》第79册,北京:线装书局,2004年,第69页上栏。。四姓入闽或是八姓入闽之说,应是唐宋时人对永嘉时期入闽姓氏的构建和概要性认识[注]弘治《八闽通志》卷八十六《拾遗·兴化府》又将“八姓”说成是“林、黄、陈、郑、詹、丘、何、胡”(福州:福建人民出版社,1990年,下册,第1018页)。与方大琮所举的“八姓”有出入。有关“八姓入闽”的详细研究,参阅尹全海:《“八姓入闽”考释》,《中州学刊》2015年第6期。。然《开元录》却说道:“闽州,越地,即古东瓯。今建州亦其地,皆蛇种,有五姓,谓林黄等是其裔。”[注]李昉等编纂:《太平御览》卷一七○《州郡部一六·江南道上》“福州”栏下引《开元录》,北京:中华书局,1960年,第831页上栏;乐史著,王文楚等点校:《太平寰宇记》卷一百《江南东道十二·福州》“风俗”栏下引《开元录》,北京:中华书局,2007年,第1991页。《开元录》认为林黄等五姓是越人后裔,和上述的说法明显抵牾[注]《开元录》,一般认为即是《开元释教录》。然此条佚文却不见于今本《开元释教录》,佚文也并不契合《开元释教录》的内容。唐人孙樵《读开元杂报》提到《开元录》一书,乃据开元中朝廷公开条报之政事汇编而成。则此条佚文,属于此《开元录》中佚文的可能性更大。参见孙樵:《孙可之文集》卷十《杂著·读开元杂报》,《宋蜀刻本唐人集丛刊》,上海:上海古籍出版社,2013年,第85-87页。。通过考证可知,《开元录》应当属于开元年间的政事汇编资料。这就表明至迟在开元年间,唐代官方存在着闽地人群五姓越人后裔之说,而《闽中记》“四姓入闽”的说法和唐代中后期闽地郡望的形成和构建有着密切的关系[注]关于唐代闽地郡望的研究,参见吴修安:《福建早期发展之研究:沿海与内陆的地域差异》,台北:稻乡出版社,2009年,第222-236页。。已有学者驳斥永嘉时期“四姓入闽”或“八姓入闽”之说,此不赘论[注]朱维幹:《福建史稿》上册,福州:福建教育出版社,1984年,第64-70页;葛剑雄:《福建早期移民史实辨正》,《复旦学报(社会科学版)》1995年第3期;吴修安:《福建早期发展之研究:沿海与内陆的地域差异》,第95-96页。。然由此出发,需要进一步追问的是,六朝时期所谓的林黄等姓究竟是外来移民还是当地越人后裔?抑或是两者皆有?换言之,六朝时期闽地的姓氏,哪些是土著人群的姓氏?哪些是入闽的外来姓氏?更为关键的是,这些姓氏,和六朝时期闽地的编户化之间存在着怎样的关联?带着上述问题,本文的讨论先从闽(东)越国时期开始。

一、闽(东)越国时期闽地一般越人的有名无姓

如所周知,秦虽设闽中郡,然闽地实际上处于越人君长的自治状态。汉初,闽君无诸因佐汉有功封为闽越王。《史记·东越列传》记闽越王无诸与东海王摇,姓驺氏。这应是闽(东)越国社会上层王公贵族的姓氏,如东越王余善所遣的“吞汉将军”驺力,其中“驺”为姓氏,而“力”为其名。又如《东越列传》提到的建成侯敖和东越将多军,云:“封建成侯敖为开陵侯;封越衍侯吴阳为北石侯;封横海将军说为案道侯;封横海校尉福为缭荧侯……东越将多军,汉兵至,弃其军降,封为无锡侯。”[注]司马迁:《史记》卷一一四《东越列传》,北京:中华书局,1975年,第2979-2983页。其中“敖”“吴阳”和“多军”三人是闽(东)越臣。关于“多军”,《汉书音义》《史记索隐》释作人名,而韦昭认为姓“多”名“军”[注]司马迁撰:《史记》卷一一四《东越列传》,第2984页。。《史记》此段行文省“韩说”为“说”,“刘福”为“福”,暗示《史记》在记载“敖”等东越臣也是省略姓氏的。这正符合《东越列传》开篇所述,认为闽(东)越国姓驺氏。至少可以认为,闽(东)越国的上层王公贵族,在中原帝国看来,是拥有汉姓的。而实际上,他们可能以名、号的使用为主[注]按,有学者认为“驺”并非越人姓氏,越人只有名或号,参见李锦芳:《百越族系人名释要》,《民族研究》1995年第3期。《史记》谓东海王摇姓驺氏,应该不会胡乱记载。揣测进入秦汉时期,越人上流阶层很有可能效仿华夏式的姓名体例,而拥有了汉姓。。那么,一般的闽地越人拥有华夏姓名的状况又是如何呢?

有关这方面的信息,史文缺略,不易明悉。幸运的是,在武夷山城村汉城遗址、浦城临江镇上面山遗址中,出土大量的板瓦、筒瓦等汉代建筑材料,板瓦、筒瓦的内外面往往拍印或者戳印文字。除此而外,出土的陶器上亦有印文[注]福建博物院、福建闽越王城博物馆编:《武夷山城村汉城遗址发掘报告(1980-1996)》,福州:福建人民出版社,2004年,第132-147、189-192、390、391-392页;福建省博物馆:《崇安城村汉城探掘简报》,《文物》1985年第11期;杨琮:《崇安县城村汉城北岗遗址考古发掘的新收获》,《福建文博》1988年第1期;福建闽越王城博物馆:《浦城县上面山汉代遗址发掘简报》,《福建文博》2012年第1期。。对于这些文字,有学者认为其内容有陶工姓名,有单姓,有单名,或更有一部分地名[注]陈直:《福建崇安城村汉城遗址时代的推测》,《考古》1961年第4期。。这一认识非常敏锐,但有失偏颇。仔细观察这些印文可知,姓、名无法做出明确的区分,更不用说是地名。因此另有学者认为这些印文不存在姓,而是职官、人名和吉语。其中,人“名”占据绝大多数[注]杨琮:《闽越国文化》,福州:福建人民出版社,1998年,第405-408页。。这一看法的依据是印文“官”字后紧接的是人名而非姓。类似的例子,还可见于南越国宫苑遗址和南越王墓中出土的文字[注]广州市文物管理委员会、中国社会科学院考古研究所、广东省博物馆编辑:《西汉南越王墓》上册,北京:文物出版社,1991年,第300-303页;广州市文物考古研究所、中国社会科学院考古研究所、南越王宫博物馆筹建处:《广州市南越国宫署遗址2003年发掘简报》,《考古》2007年第3期;南越王宫博物馆筹建处、广州市文物考古研究所编著:《南越宫苑遗址:1995、1997年考古发掘报告》(上),北京:文物出版社,2008年,第144-183页。。

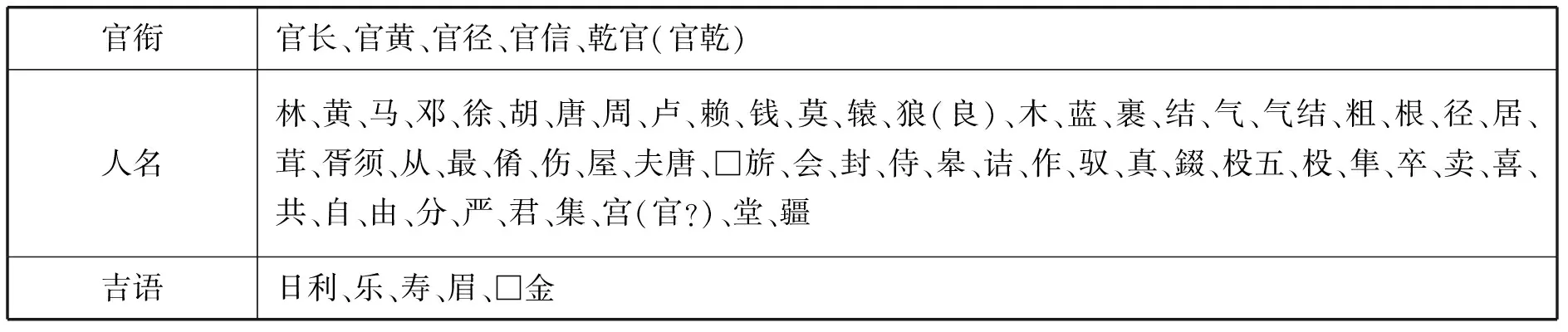

在这些史料和研究的基础上,我们将印文分为官衔、人名和吉语。官衔只出现于陶器戳印上,如“官长”“官黄”“官径”“官信”和“乾官”。其特点是“官”字后面或前面加上工匠的名,表示陶器是官府作坊的某位工匠负责制作。然而多数印文并无“官”字,而只是单字或双字,因此这几种戳印文字反映的很有可能是作坊监造官的身份。在出土的印文中,除了官衔之外,绝大多数文字应该是工匠的人名,少数是吉语。兹根据相关考古报告制成表1如次:

表1 城村汉城遗址、浦城上面山遗址建筑材料、陶器上所见的文字

值得注意的是,表中许多文字同时出现在板瓦、筒瓦等建筑材料和陶器制品上,这显示出它们是由同一作坊的工匠在同时期烧制而成。根据《发掘报告》,城村汉城遗址出土的陶器制品和中原地区出土的汉式陶器大相径庭,而具有浓厚的地方特征[注]福建博物院、福建闽越王城博物馆编,杨琮主编:《武夷山城村汉城遗址发掘报告(1980-1996)》,第375-379页。。那么同时期的板瓦、筒瓦等建筑材料显然也是出于当地工匠之手。联系到城村汉城遗址是一处西汉前期至中期闽越国时期的王城[注]吴春明:《崇安汉城的年代与族属》,《考古》1988年第12期;杨琮:《论崇安城村汉城的年代和性质》,《考古》1990年第10期。,上述的工匠自然是闽越国时期的越人。

列表中的这些文字颇为有趣。有些人名是非常地道的华夏式姓氏,如林、黄、马、邓和徐等,因此一些学者就认为他们属于姓氏。虽然这个看法存在问题,但由此意识到当地工匠群体取用这些华夏式姓氏的人名,很有可能是按照越人名、号的发音对译而成。表中人名如气结、胥须、夫唐和杸五等,留下明显的越语对译痕迹,可佐证上述说法[注]李锦芳:《百越族系人名释要》,《民族研究》1995年第3期;郑张尚芳:《古越语地名人名解义》,《温州师范学院学报(哲学社会科学版)》1996年第4期。。此外,表中“吉语”部分不排除是人名的可能性[注]有关战国至西汉时期以吉语作人名的梳理,参阅刘钊:《古文字中的人名资料》,原载《吉林大学学报》1999年第1期,后收入氏著《古文字考释丛稿》,长沙:岳麓书社,2005年,第360-383页。。

表中的文字不仅说明当时闽越国输入汉字、使用汉字的事实,而且显示当时的闽地越人模仿中原文化为自己取汉名。和闽越国王公贵族的驺姓不同,印文表明当时闽越国核心地区城村汉城的工匠群体存在着有汉名无汉姓的现象。这值得关注。虽然并不清楚为何是表中的这些文字成为当地越人的人名,但应是在接触华夏文化后受其影响的结果。《史记·东越列传》记载“故越衍侯吴阳前在汉,汉使归谕余善”[注]司马迁撰,裴骃集解,司马贞索隐,张守节正义:《史记》卷一一四《东越列传》,第2983页。。“吴阳”是地道的汉人名字,因其久居汉廷,较早接受汉文化。以此类推,表中的有名无姓的匠人,很有可能是在接触汉文化、汉字初期而开始取名。概言之,闽(东)越国工匠群体的有汉名无汉姓的状况,应以汉化程度深浅的视角加以理解,然实际上都是闽越国工匠群体运用汉字这样一种文化符号标记自身的方式。更重要的是,当时闽越国是否已经建立自己的一套编户系统,不得而知,但列表中的工匠群体显然处于当时国都的控制之下。他们汉名的获取,更有可能是闽越国官方效仿汉廷“物勒工名”制度的做法。就这一层面而言,这些群体名字的获取是被动的。无论如何,汉名的获得和使用可谓是闽越国时期当地越人汉化的重要特征之一[注]考古资料表明闽越国在接受、使用汉字的同时,也有自己的文字系统。如在福州冶山路和浦城临江镇锦城村闽越建筑遗址中,不仅发现汉字,而且也有许多无法辨识的文字。它们很有可有可能是闽越国所使用的文字。参见福建博物院、福州市文物考古工作队:《福州冶山路财政厅工地发掘简报》,《福建文博》2005年增刊;杨琮:《福建战国秦汉考古的重要发现》,《福建文博》2002年第2期;杨琮:《闽越文化新探索》,《东南学术》2004年第S1期。。那么,当地越人土著是如何从“有名无姓”过渡到拥有华夏式“姓名”的呢?即,他们是怎样取得汉姓的呢?

二、闽地土著人群的得姓:从“遁逃山谷者”“安家之民”到郡县编户民

因闽越灭国,邑君式的政治体瓦解而遭到徙民,闽地土著人群的华夏化进程戛然而止。《史记·东越列传》谓汉武帝因“东越狭多阻,闽越悍,数反覆,诏军吏皆将其民徙处江淮间。东越地遂虚”[注]司马迁:《史记》卷一一四《东越列传》,第2984页。。《宋书·州郡二》江州刺史“建安太守”栏下云:“汉武帝世,闽越反,灭之,徙其民于江、淮间,虚其地。后有遁逃山谷者颇出,立为冶县,属会稽。”[注]沈约:《宋书》卷三十六《州郡二》,北京:中华书局,1974年,第1092页。“东越地遂虚”,应该是说闽(东)越国直接掌控的越民被徙往江淮间,遁入山谷的越民则仍旧生活于闽地[注]吴小平:《汉晋南朝时期福建政治、经济中心区域的变迁》,《中国社会经济史研究》2000年第2期。。他们与东瓯国内徙后留在当地的“遗人”相似。《吴地记》曰:“闽越兵止,东瓯乃举国徙中国,处之江淮间。而后遗人往往渐出,乃以东瓯地为回浦县。”[注]乐史著,王文楚等点校:《太平寰宇记》卷九十九《江南东道十一·处州》引《吴地记》,第1981-1982页。因此,在冶县设立之前的较长一段时间内,这些“遁逃山谷者”处于一种脱离汉王朝管控而自治的状况。冶县的设立,标志着闽地开始从“蛮荒”状态、“化外之地”纳入到汉王朝的郡县行政体系中。

诚如学者所论,冶县更多是充当东南海道的中转站和港口[注]葛剑雄:《福建早期移民史实辨正》,《复旦学报(社会科学版)》1995年第3期。,但作为县级政区,必定有不少闽地越人被编户入籍。这可谓是闽地越人纳入汉廷管控的第一次编户。未被汉廷迁徙江淮同时又被编户了的当地越人,或是在这一阶段开始获得姓氏。也就是说,编户入籍恰成为当地土著取得汉姓的途径之一。应当提出的是,这些“遁逃山谷者”和福建地区出土的竖穴土坑墓以及一些汉代遗存有着密切的关联。由此,我们可以从空间分布上寻觅“遁逃山谷者”的足迹。

在城村汉城遗址南城墙外福林岗西麓的缓坡顶部,出土一座竖穴土坑墓,墓底铺河卵石,随葬陶器有钵、罐、瓿和匏壶。此外,在城村遗址东北、崇阳溪东岸的渡头村又发现四座竖穴土坑墓,墓葬形制、墓底特征和随葬器物与福林岗M1一致。它们是西汉时期闽越人的墓葬[注]吴春明:《崇安汉城的年代与族属》,《考古》1988年第12期;福建博物院、福建闽越王城博物馆编,杨琮主编:《武夷山城村汉城遗址发掘报告(1980-1996)》,第49、121-122页。。进而言之,墓主最有可能是居住于汉城遗址内外的闽越人。除了城村遗址附近出土的闽越人墓葬之外,在闽侯县荆溪镇庙后山、武平县小径背和亭子岗、长泰县陈巷镇犁头山和石牛山也出土类似的墓葬。墓葬而外,在浦城县临江镇锦城村、建阳市将口镇邵口砖瓦厂后门山与平山、武平县岩前镇座前山和戈林山、南靖县金山镇四房山、龙海市九湖镇田墘村胡仁庙山等地发现与城村遗址类似的陶器或硬纹陶遗存[注]林忠干:《福建地区出土的汉代陶器》,《考古》1987年第1期;吴春明:《福建秦汉墓葬的文化类型及其民族史意义》,《东南文化》1988年第3-4期合刊;王振镛:《论闽越时期的墓葬及相关问题》,《福建文博》1990年第1期;谢道华、王治平:《建阳县邵口汉代遗址调查简报》,《福建文博》1990年第1期;杨琮:《关于崇安等地出土汉代陶器的几点认识——兼与林忠干同志商榷》,《福建文博》1990年第2期;吴春明:《闽江流域先秦两汉文化的初步研究》,《考古学报》1995年第2期;福建闽越王城博物馆:《浦城县上面山汉代遗址发掘简报》,《福建文博》2012年第1期。更多的闽越国时期遗址、遗存,参阅国家文物局主编:《中国考古60年:1949~2009》,北京:文物出版社,2009年,第290-293页。,表明墓主和使用者都是西汉闽越国时期或其后不远的闽越人。相对于闽越国都而言,部分墓葬、遗存的位置较偏,这也印证了“遁逃山谷者”为躲避徙民而入山的事实。虽然这时期发掘刊布的墓葬数量有限,但由此可试做推测,在战乱徙民的风波过后,不少“遁逃山谷者”重新回到原先居住、生活的地方,而后成为冶县编户民。

不仅如此,史籍还曾记载和“遁逃山谷者”居住环境类似的闽地土著人群,即“安家之民”。孙吴沈莹《临海水土异物志》对其描述道:

安家之民,悉依深山,架立屋舍于栈格上,似楼状。居处饮食,衣服被饰,与夷州民相似。父母死亡,杀犬祭之,作四方函以盛尸。饮酒歌舞毕,仍悬着高山岩石之间,不埋土中作冢墎也。男女悉无履。今安阳、罗江县民,是其子孙也。[注]李昉等编篡:《太平御览》卷七八○《四夷部一》引《临海水土异物志》,第3456页上栏。

材料中“安家之民”和“夷州民”相对应,则“安家”应是一处地名。通过沈莹的说法,可知“安家”所指称的大致地域范围是孙吴临海郡的安阳、罗江二县,即今浙江瑞安至福建连江、罗源一带[注]关于罗江县的考证,参见林汀水:《闽东、闽北若干政区地名沿革考辨》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》1998年第1期。。更为重要的是,材料透露出孙吴所置的安阳、罗江二县不少编户民即是原来的“安家之民”。换言之,居住于深险之地的“安家之民”,原先和“遁逃山谷者”一样,并未纳入到版籍系统。至汉末三国时期,受到孙吴政府的武力征伐,不少“安家之民”逐渐被强制编户,成为二县民众。这也反映出两汉之际相当一部分“遁逃山谷者”并未受到冶县的控制而仍旧依傍山险。此外,与上述闽地越人使用土坑竖穴墓的形制不同的是,沈莹所描述的“安家之民”使用的是悬棺葬。这暗示着闽地土著人群内部至少存在着丧葬习俗相异的两类群体,一类是使用土坑竖穴墓的葬制,另一类则依傍山险,使用悬棺葬制[注]悬棺葬制在闽地可能有更加广泛地分布,而墓葬实物则主要发现于今武夷山脉地区。参见黄荣春等编著:《闽越源流考略》,福州:海潮摄影艺术出版社,2002年,第76-77页。。

无论如何,随着冶县等县级政区的设立,遗留于闽地的土著人群再一次开始华夏化。这在墓葬上有所反映,比如已发掘刊布的福州西郊洪塘路金鸡山、闽侯县荆溪镇庙后山和光泽县止马乡凤林山[注]曾凡:《福州洪塘金鸡山古墓葬》,《考古》1992年第10期;黄汉杰:《福建荆溪庙后山古墓清理》,《考古》1959年第6期;陈远志、林贤炳:《光泽县止马乡发现东汉墓》,《福建文博》1987年第1期。。它们属于西汉晚期至东汉时期的墓葬。除了延续西汉前中期闽越国的风格外,墓葬中出土了青铜鐎壶、铁釜、釉陶坛等东汉时期江西、湖南等地区共有的随葬器物。这表明东汉时期闽地墓葬习俗在受到汉文化因素的影响下逐渐发生变动[注]吴春明:《闽江流域先秦两汉文化的初步研究》,《考古学报》1995年第2期。。事实上不仅葬俗如此,更多当地土著纳入到汉帝国的郡县行政体系也就意味着越来越多的当地人取得汉姓和选用汉名。

遗憾的是,这一方面于史无征。不过,政和县出土东汉晚期至三国时期窑址中的文字,使我们可稍稍了解这一时期闽地人群姓氏的一些情况。这些文字有“翁□私印”“郑女”“郎东官器”“洪”“东”和“唐□□□”[注]福建博物院:《福建政和县发现东汉晚期至三国时期窑址》,《南方文物》2013年第4期。。其中,“郎东官器”表示的是官府作坊生产的产品。“洪”字应是姓氏。这从下文《三国志》提到该地区的“洪明”“洪进”二贼帅的姓名上可以得到证明。以此类推,“郑”“翁”和“唐”三者也应是姓氏。“东”,或即“郎东”。尤可注意者,“唐”姓的出现,可能和表1中闽越人名“唐”“夫唐”有关联。以土著音译人名作为姓氏,很有可能是官府登记户籍的一种做法。

不仅如此,《三国志·吴书》有关孙氏政权征伐“山越”的记载,更进一步表明汉末三国时期闽地土著人群的姓名、社会组织等状况。《三国志·贺齐传》曰:

建安元年,孙策临郡,察齐孝廉。时王朗奔东冶,候官长商升为朗起兵。……升畏齐威名,遣使乞盟。……贼帅张雅、詹彊等不愿升降,反共杀升,雅称无上将军,彊称会稽太守。……雅与女壻何雄争势两乖,齐令越人因事交构,遂致疑隙。[注]陈寿撰,裴松之注:《三国志》卷六十《吴书·贺齐传》,北京:中华书局,1959年,第1377-1378页。

在这段材料中,候官长商升是否为闽人不得而知。而贼帅张雅、詹彊和何雄,大抵是当地越人。其中“彊”与浦城上面山闽越建筑遗址出土的印字“疆”相似,这很有可能是当地越人常用的音译汉名。张雅等人拥有很强的地方势力,击杀候官长商升而与贺齐对立。他们的姓名已与一般的汉人无异,属于东部候官较早汉化的当地人士。贺齐于建安八年(203)进击建安、汉兴和南平三县。《贺齐传》又云:

贼洪明、洪进、苑御、吴免、华当等五人,率各万户,连屯汉兴,吴五六千户别屯大潭,邹临六千户别屯盖竹,同出余汗。……凡讨治斩首六千级,名帅尽禽,复立县邑,料出兵万人,拜为平东校尉。[注]陈寿撰,裴松之注:《三国志》卷六十《吴书·贺齐传》,第1378页。

名帅洪明、洪进与吴免、吴五应当是兄弟或父子辈分,而苑御、华当无考。他们的组织形式以“万户”“千户”相称,不仅形容人数众多,而且暗示了洪明等贼帅聚集了建安等三县的大多数编户民。无论如何,在东汉末年的东部候官和建安等县,已出现翁、郑、唐、张、詹、何、洪、吴、华、邹、徐等姓[注]东汉时期,闽地有徐姓,人物是方士徐登,见于范晔:《后汉书》卷七十二下《方术列传·徐登》,北京:中华书局,1965年,第2741页。。他们以及聚集的民众原先都是各县的编户民,在汉末动荡时期脱离版籍形成以名帅为首的地方军事组织。然而,在贺齐平定叛乱、重新恢复县级行政建制后,他们又再次被编户入籍。由此可知,当地土著华夏化的进程并非一蹴而就,而往往是经历编户、逃户、再编户的反复过程[注]这一现象,亦存在于北朝胡族的编户化、华夏化进程当中。参阅侯旭东:《北魏对待境内胡族的政策——从〈大代持节豳州刺史山公寺碑〉说起》,原载《中国社会科学》2008年第5期,收入氏著《近观中古史——侯旭东自选集》,上海:中西书局,2015年,第238-246页。。在三国时期,闽地仍有贼帅叛乱事件。如孙吴嘉禾四年(235),东冶贼随春发生反乱;赤乌五年(242),“建安、鄱阳、新都三郡山民作乱,出(钟离)牧为监军使者,讨平之。贼帅黄乱、常俱等出其部伍,以充兵役”[注]陈寿撰,裴松之注:《三国志》卷六十《吴书·吕岱传》,第1385页;同卷《钟离牧传》,第1393页。关于“民帅”的进一步探讨,参见林昌丈:《社会力量的合流与东吴政权的建立约论》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第32辑(2015年),第13-19页。。这其中,黄乱很有可能是建安郡的山民[注]按,建安郡,据《三国志》卷四十八《吴书·三嗣主传》,设置于永安三年(260)。在此前的赤乌五年(242),不应有“建安郡”之称。这很有可能是陈寿的笔误。。若此推测不致大误的话,则三国时期闽地至少还有随、黄这样的姓氏。

综上所述,所谓“遁逃山谷者”、“安家之民”、“山民”、“贼帅”或是“山越”,都是闽地的土著人群。他们的得姓呈现出非常复杂的历史过程,有着诸多因素,其中直接有效的方式之一是编户。通过编户,土著人群逐渐获得姓氏。也就是说,在经历不同程度的华夏化进程以及多次、反复的编户入籍后,当地土著最终取得了具有华夏特征的姓名。然而不少姓名比较生硬,很可能是对当地土著姓名的发音进行直译的结果。更为重要的是,通过编户,不少姓氏如唐、黄、吴等,很有可能直接来自土著音译人名的首字。当然,姓名的获得只是华夏化的开端,因为至汉末三国时期,我们看到当地贼帅聚集民众是以“万户”、“千户”的组织形式,而非“宗族”、“家族”的方式。换言之,当地土著人群并未形成一套以姓氏的延续、传承为核心的“家族”、“宗族”的观念。这也暗示了当地土著人群获取华夏姓氏并不会太久。紧接着的两晋南朝时期,随着外来移民的入闽,闽地人群的姓氏组成又逐渐在发生变化。

三、砖室墓的出现、扩展和闽地人群的持续编户

如果说闽地的竖穴土坑墓、悬棺葬是先秦两汉时期当地土著使用的墓葬形制的话,那么砖室墓则是六朝时期闽地流行的新葬式。和浙江、江西一带相对较早流行砖室墓不同,闽地砖室墓的出现要迟至六朝初期。砖室墓在闽地的出现、扩展,不仅表明移民入闽的事实,而且从侧面反映当地一些土著人群开始吸纳新的墓葬形制的历史过程[注]土坑墓依旧是六朝时期闽地的主要葬制,但此种墓葬不易保存,随葬品稀少,因此出土、刊布不多。。不仅如此,墓葬、墓葬群反映了其周边地带人群生前定居并已形成一定规模成型聚落的事实,透过这一观察,可以间接了解更多的移民和当地土著编户化的持续过程。

移民入闽,依凭海道和陆路两种方式。这对砖室墓在闽地的出现、扩展具有重要的意义。六朝时期闽地砖室墓的空间分布,往往和当时这两种入闽交通路线密切相关。沿海的温麻、晋安郡治和梁安郡治周边是移民进入闽地的重要据点。《宋书·州郡志》晋安太守“温麻令”下云:“晋武帝太康四年,以温麻船屯立。”[注]沈约:《宋书》卷三十六《州郡志二》,第1093页。沙江镇永安六年(263)墓砖铭文曰:“永安六年六月三十吉作”;“永安温麻□年□吉作。”[注]陈明忠:《试析福建六朝墓砖铭文》,《福建文博》2013年第2期;郑辉、栗建安:《福建晋唐五代考古的主要收获》,《福建文博》2002年第2期;曾凡:《关于福建六朝墓的一些问题》,《考古》1994年第5期。则至迟在永安六年,温麻船屯已经设立。作为孙吴在东南滨海地区的造船基地之一,温麻船屯必定吸纳不少随海道南来的移民。他们当中不少人士死于当地并将墓葬营造在温麻周边。因砖室墓对砖石的需求较大,温麻当地便设立“专(砖)瓦司”这一机构负责烧砖。松城镇天纪元年(277)墓砖铭文就说道:“天纪元年七月十日,专瓦司造作,当□天作□。”[注]黄亦钊:《霞浦发现东吴天纪元年墓》,《福建文博》1989年第1、2期合刊。可见温麻当地砖室墓的流行程度。

除了温麻船屯之外,沿着傍海道南行,福建沿海地区的福州市郊、闽侯县和泉州南安丰州镇等地成为砖室墓的集中分布地。福州及其市郊在两晋南朝时期不仅是晋安郡治所在,早在东吴时也是建安典船校尉的所在地。《宋书·州郡志》晋安太守“原丰令”下云:“晋武帝太康三年,省建安典船校尉立。”[注]沈约:《宋书》卷三十六《州郡志二》,第1093页。此地成为孙吴官员的贬谪之所。《三国志·三嗣主传》谓孙晧于凤凰三年(274)将会稽太守郭诞送付建安作船;而张纮之孙张尚,也是在孙晧时被送往建安作船[注]陈寿撰,裴松之注:《三国志》卷四十八《吴书·三嗣主传》,第1170页;卷五十三《张纮传》,第1246页。。六朝时期的东安县、晋安县、梁安(南安)郡治所以及陈朝末年的丰州治所皆在今泉州南安丰州镇一带[注]“梁安郡”见于释道宣撰,郭绍林点校:《续高僧传》卷一《陈南海郡西天竺沙门拘那罗陀传五》,北京:中华书局,2014年,第20页。相关研究请参阅章巽:《真谛传中之梁安郡——今泉州港作为一个国际海港的最早记载》,《章巽文集》,北京:海洋出版社,1986年,第66-72页。。简言之,当时的晋安郡和梁安(南安)郡、丰州等治所聚集了不少官吏和移民,两地周边出土数量较多的砖室墓,其墓主应该不少是外来的官吏和移民。

再就闽地内陆地区而言,砖室墓及墓群往往沿着重要的陆路交通线分布。入闽移民沿着泉峤—柘岭道、鄱阳—建安道、临川旴水—东兴岭道和南丰—绥城道进入建安郡的北部和西部地区,再利用区域内的山间河流分散到各处。其中,浦城莲塘乡吕处坞、建瓯东峰镇东峰村和政和县石屯镇凤凰山是该地区出土砖室墓最为集中的几处墓群。吕处坞村已发掘的40座两晋南朝砖室墓集中分布在村子周边的几座山坡上;东峰村的春坑口、牛头山和九郎柯三处发掘西晋、南朝墓葬24座;在凤凰山山坡上密布着近达60座的两晋南朝墓葬[注]国家文物局主编:《中国考古60年:1949~2009》,第293-294页;厦门大学历史系考古专业、南平市博物馆:《福建建瓯市东峰村六朝墓》,《考古》2015年第9期;福建博物院:《政和县凤凰山六朝墓第二次考古发掘简报》,《福建文博》2013年第4期。。聚集分布的墓葬不仅说明了其周边人群定居和聚落存在的事实,而且也间接透露出官府可能对成型聚落和居住人群的控制情况。更为重要的是,砖室墓葬流行并扩展的现象背后,是移民入闽和当地土著华夏化的过程。

关键的问题是,与以往认为砖室墓墓主是外来移民或者中原人士不同,我们意识到部分砖室墓的墓主是当地土著。下面通过部分砖室墓的出土地和墓砖铭文等信息,试图辨析外来移民和当地土著这两类闽地人群。这里所说的闽地土著,主要由以下两部分人群构成:自闽越国、冶县时期以来世代居住于闽地的越人和经由相对较早时期入闽移民转变而来的当地居住者。但这种区分是相对的,因为侨居者定居、入籍并经过若干代后便可成为当地土著。

(一)入闽移民

由于任官、贬谪和战乱等诸种因素,外来人士入闽是毋庸置疑的事实[注]吴修安:《福建早期发展之研究:沿海与内陆的地域差异》,第87-90页。。然而正史记载的入闽人士,只作短暂的侨居,很少长期居住并入籍当地。《三国志·陆凯传》记东吴天册元年(275)孙晧贬徙吴郡陆凯家族于建安郡,但在天纪二年(278)陆氏家族便被召还建业[注]陈寿撰,裴松之注:《三国志》卷六十一《吴书·陆凯传》,第1403、1410页。;《晋书·汝南王亮传》附其子司马宗传谓“咸和初,御史中丞钟雅劾宗谋反,庾亮使右卫将军赵胤收之。宗以兵拒战,为胤所杀,贬其族谓马氏,徙妻子于晋安,既而原之”[注]房玄龄等撰:《晋书》卷五十九《汝南王亮传》,第1595页。;《宋书·傅亮传》云宋太祖诛傅亮后,亮子“悝、湛逃亡,湛弟都,徙建安郡。世祖孝建之中,并还京师”[注]沈约:《宋书》卷四十三《傅亮传》,第1341页。;《梁书·袁昂传》谓其父袁顗于泰始初年“举兵奉晋安王子勋,事败诛死。昂时年五岁,乳媪携抱匿于庐山,会赦得出,犹徙晋安,至元徽中听还,时年十五”[注]姚思廉:《梁书》卷三十一《袁昂传》,第451页。;《陈书·虞荔传附弟虞寄传》谓侯景之乱时,张彪由会稽往临川,“强寄俱行,寄与彪将郑玮同舟而载,玮尝忤彪意,乃劫寄奔于晋安”。至陈文帝平定陈宝应后,虞寄方能由闽中返乡[注]姚思廉:《陈书》卷十九《虞荔传附弟虞寄传》,第258、263页。。这些贬徙入闽的人士,属于当时的官僚世家大族,其中既有侨姓大族,也有吴郡、会稽郡当地大姓。基于上述记载可知,在六朝时期,侨姓大族和江南其他地区的土著大姓甚少定居于闽地,但墓砖铭文等资料显示早在西晋前期闽地已有王姓定居的踪迹。

浦城县吕处坞村4座元康六年(296)墓出土的砖文曰:“元康六年秋冬告作,宜子孙,王家”;“元康六年□□起公,王家,宜子孙”;“王家”;“元康六年,王家”[注]福建省博物馆、浦城县文化馆:《福建浦城吕处坞晋墓清理简报》,《考古》1988年第10期。。4座墓葬营造于同一时期,并且墓葬形制、墓砖铭文和出土随葬品基本一致,应是王氏家庭成员的墓葬。那么,“王家”究竟是谁呢?报告者根据随葬器物推测墓主是“中原入闽的士族地主”,然而这一判断过于宽泛,也无实际参考价值。据考古资料,在当地一座六朝墓葬中出土的青瓷碗,底部墨书“王宝用”三字[注]郑晖:《福建地区六朝考古的发现与研究》,《福建文博》2008年第4期;陈明忠:《试析福建六朝墓砖铭文》,《福建文博》2013年第2期。。此处的“王宝”和“王家”应有密切的关系。不同于永嘉时期播迁江南地区的琅琊王氏、太原王氏等侨姓大族,浦城县“王家”应在吴晋之际便已入居闽地。

除浦城“王家”外,琅琊王僧兴家族在齐梁之际定居于闽地。唐人杨炯所撰《唐恒州刺史建昌公王公神道碑》曰:

公讳义童,字元稚,其先琅琊临沂人也。永嘉之末,徙于江外……祖僧兴,齐会稽令、梁安郡守、南安县开国侯。……父方赊,梁正閤主簿、伏波将军、梁安郡守,隋上仪同三司。[注]杨炯撰,祝尚书笺注:《杨炯集笺注》卷七,北京:中华书局,2016年,第820页。

从姓名上观察,王僧兴很有可能出自琅琊王弘、王昙首一系。王方赊,即《续高僧传·陈南海郡西天竺沙门拘那罗陀传五》提到的王方奢。据学者研究,梁安郡析置、王僧兴出任郡守和王氏家族参与萧梁代齐的政治事件有着密切的关联[注]章巽:《真谛传中之梁安郡》,《福建论坛》1983年第4期;张俊彦:《真谛所到梁安郡考》,《北京大学学报》1985年第3期;廖大珂:《梁安郡历史与王氏家族》,《海交史研究》1997年第2期。。王僧兴在梁安郡颇有经营,故其子王方赊能继任梁安郡守。可以说,王氏父子在南朝后期实际上掌控了梁安(南安)郡。值得注意的是,在晋江池店镇霞福村出土的南朝齐隆昌元年(494)墓中,有砖铭曰:“隆昌元年七月廿日,为王智首造专。”[注]晋江市博物馆:《霞福南朝墓清理简报》,《福建文博·晋江文物专辑》2000年第1期;福建省泉州市文管办、福建省晋江市博物馆:《福建晋江霞福南朝纪年墓》,《南方文物》2000年第2期;陈明忠:《试析福建六朝墓砖铭文》,《福建文博》2013年第2期。则墓主是王智首,造砖者很可能是其家人。“王智首”这一姓名看起来和“王昙首”同一辈,然而王昙首卒于刘宋元嘉七年(430)[注]沈约:《宋书》卷六十三《王昙首传》,第1680页。,王智首卒于萧齐隆昌元年,两者在时间上相去甚远。因此,我们揣测王智首更有可能是王僧兴的父辈。无论如何,王僧兴家族最迟在萧齐后期便已定居梁安郡,经过王僧兴至王义童的经营,发展成为当地强有力的大族。

王姓之外,南朝前期吴郡陆氏应有家族成员定居于闽地。在南平政和县东平镇新口村牛头山出土的元嘉十二年(435)墓砖文曰:“元嘉十二年七月十二日,陆氏。”[注]福建省博物馆、政和县文化馆:《福建政和松源、新口南朝墓》,《文物》1986年第5期。陆氏应是墓主。就已刊布的墓砖铭文而言,闽地陆姓,仅此一见。《太平寰宇记·建州》“浦城县”条引《邑图》云:“晋尚书陆迈、[梁](宋)尚书郎江淹皆为吴兴令。”[注]乐史著,王文楚等点校:《太平寰宇记》卷一○一《江南东道十三》,第2014页。按,《邑图》,《太平御览》卷一七○《州郡部十六》“建州”条作《图经》(第830页下栏)。则《邑图》或即《建州图经》。则陆迈曾经担任过建安郡吴兴县令。《世说新语·规箴篇》“苏峻东征沈充”条下引《陆碑》曰:“迈字功高,吴郡人。器识清敏,风检澄峻。累迁振威、太守、尚书吏部郎。”[注]刘义庆编著,余嘉锡笺疏:《世说新语笺疏》卷中之下,北京:中华书局,2007年,第669页。陆迈事迹于正史无征,他应在升迁它官前于吴兴县令任上作短暂停留。虽然没有直接证据说明上述的陆氏和陆迈有关系,但墓砖铭文表明吴郡陆氏活动于建安郡一带,其中某一家族成员很有可能便定居并落籍当地。

至于普通民众入闽,史籍亦有零星记载。《建安记》曰:“长乐村,后汉时此川民居殷富,地土广阔。孙策将欲检其江左,时邻郡亡逃,或为公私苛乱,悉投于此,因是有长乐、将检二村之名。”[注]乐史著,王文楚等点校:《太平寰宇记》卷一○一《江南东道十三》武军邵武县“长乐村”条引《建安记》,第2019页。长乐村是一处逋逃的渊薮,吸纳邻郡的逃户。若此记载稍可信靠的话,则在汉末三国之际,闽地已开始出现一定数量的外来移民,但这一数字不宜高估。至西晋永嘉之际,大规模的侨人渡江而居于建康周边、三吴地区,但没有史料显示成规模的侨人从三吴地区或者豫章、临川等地流入闽地。倒是在南朝侯景之乱及其以后,不少流民迁入闽地。《陈书·世祖纪》天嘉六年(565)三月乙未,“诏侯景以来遭乱移在建安、晋安、义安郡者,并许还本土,其被略为奴婢者,释为良民”[注]姚思廉:《陈书》卷三《世祖纪》,第58页。。此诏书恰好颁布于天嘉五年(564)冬平定陈宝应之乱后,是陈世祖试图拉拢民心的举措。不仅如此,诏书反映出当时不少民众迁入闽地,同时部分人士已经入籍当地,因此才有“并许还本土”之说。这也表明入闽民众若可选择的话,依旧倾向于回到原籍地居住。这正是诏书能够拉拢民心的原因。这也从侧面反映出六朝时期闽地并不具有吸纳移民的优势。

以上只是从几个特殊时段大体了解普通移民入闽的情况。事实上,更多不见经传的民众在六朝时期陆续入闽。砖室墓的纪年分布间接说明东晋南朝时期是移民定居闽地的高峰[注]陈明忠:《试析福建六朝墓砖铭文》,《福建文博》2013年第2期。,然而移民数量不宜高估。六朝时期闽地人群的主体仍旧是当地土著。

(二)闽地土著

除了陆续入闽的移民外,六朝时期的闽地人群还包括当地土著。由上述可知,至迟在汉末三国时期,闽地土著中已有张、詹、何、洪、吴、华、邹、随、黄、翁、唐和徐等姓。张姓、吴姓仍旧见于南朝后期。《陈书·世祖沈皇后》曰:“后忧闷计无所出,乃密赂宦者蒋裕,令诱建安人张安国,使据郡反,冀因此以图高宗。安国事觉,并为高宗所诛。”[注]姚思廉:《陈书》卷七《世祖沈皇后传》,第127-128页。张安国可据郡造反,显示其在建安郡有着不可小觑的势力。这也反映出无论是东汉末年的张雅还是陈朝的张安国,拥有一股长期延续不断的地方势力。吴姓,萧梁时有晋安郡渠帅吴满。《梁书·羊侃传》云:“(中大通)六年,出为云麾将军、晋安太守。闽越俗好反乱,前后太守莫能止息。侃至讨击,斩其渠帅陈称、吴满等,于是郡内肃清,莫敢犯者。”[注]姚思廉:《梁书》卷三十九《羊侃传》,第558页。吴姓和张姓一样,属于闽地长期延续的地方大姓。除此而外,南朝时期闽地又有陈、蒋姓。陈姓,下文将详述。蒋裕也是建安郡人。《陈书·世祖九王·始兴王伯茂传》云:“及建安人蒋裕与韩子高等谋反,伯茂并阴豫其事。”[注]姚思廉:《陈书》卷二十八《世祖九王传》,第359页。不仅如此,墓砖铭文进一步证明部分当地土著姓氏的延续性。

先说詹姓。浦城县莲塘乡吕处坞村会窑永嘉五年(311)砖铭曰:“永嘉五年……□元□詹文□冢,七月廿日。”[注]福建省博物馆:《浦城吕处坞会窑古墓群清理简报》,《福建文博》1991年第1、2期合刊;陈明忠:《试析福建六朝墓砖铭文》,《福建文博》2013年第2期。墓主即为“詹文□”,可证西晋时建安郡仍有詹姓。联系到吕处坞村会窑一带是两晋砖室墓葬群,事实上应有更多詹姓人士聚居于此。另外,在建瓯市水西放生池出土的刘宋元嘉二十九年(452)墓中,砖文内容有“元嘉廿九年七月廿二日,郡卿、孝廉、郎中令詹横堂冢”[注]陈明忠:《试析福建六朝墓砖铭文》,《福建文博》2013年第2期;建瓯县博物馆:《建瓯水南机砖厂南朝墓》,《福建文博》1989年第1、2期合刊。。建瓯市水南机砖厂南朝墓M1中出土的墓砖,与此砖文书写体例类似,其曰:“游孝有郡卿作横床冢。”[注]建瓯县博物馆:《建瓯水南机砖厂南朝墓》,《福建文博》1989年第1-2期合刊;《考古》1993年第1期。则“横堂冢”即“横床冢”,二者应是对砖室墓这一墓葬形制的地方俗称。“游孝”当作“游徼”。“郡卿”一词,不独见于砖文。邯郸淳撰《汉鸿胪陈纪碑》曰:“天子愍焉,使者弔祭。郡卿以下,临丧会葬。”[注]严可均辑:《全上古三代秦汉三国六朝文·全三国文》,北京:中华书局,1958年,第2册,第1196页上栏。它是“郡府卿”之省称。后汉《执金吾丞武荣碑》云:“君即吴郡府卿之中子,敦煌长史之次弟也。”[注]洪适:《隶释》卷十二,《隶释·隶续》,北京:中华书局,1986年,第139页下栏。又应劭《汉官》曰:“大县丞左右尉,所谓命卿三人。小县一尉一丞,命卿二人。”[注]司马彪撰,刘昭注补:《后汉书志》第二十八《百官五》“尉大县二人,小县一人”条注引应劭《汉官》,范晔:《后汉书》,北京:中华书局,1965年,第3623页。则“郡府卿”或应作“郡府命卿”。据洪适考证,汉人有称“丞”为“卿”者[注]参见《隶释》卷十五“蜀郡属国辛通达李仲曾造桥碑”条下洪适按语,第160页下栏。。结合应劭的说法,“丞”“尉”应皆可称“卿”。因此,墓主“詹某”生前曾担任郡丞(尉)和郎中令,并举孝廉。砖文并未说明他担任何郡官职,但由墓葬出土地来看,“詹某”应是担任建安郡郡丞(尉)、建安王国郎中令。也就是说,至迟在南朝前期,詹姓已担任建安郡(王国)的重要官职,同时举孝廉,显现出詹姓在建安郡的地方影响力。

接着是黄姓。《贞观氏族志》敦煌残卷著录泉州南安郡五姓,分别是“黄、林、单、仇、盛”[注]岑仲勉:《重校〈贞观氏族志〉敦煌残卷》,《岑仲勉文集》,广州:中山大学出版社,2004年,第16页。。《古今姓氏书辨证》“黄”姓条引《元和姓纂》,谓黄姓有江陵、洛阳、晋安三族,皆唐世士人新望[注]邓名世撰,王力平点校:《古今姓氏书辨证》卷十五,南昌:江西人民出版社,2006年,第222页。。这是唐代闽中大姓黄氏的情况。往前追溯,上已提及,黄姓很有可能由越人音译名字转变而来。在三国时期,黄姓是建安郡“山民”的身份,随后逐渐“华夏化”,至东晋时期,建安郡仍有黄姓的足迹,这表明黄姓一直世居于当地。建瓯市小桥镇阳泽村M1出土的砖文曰:“泰宁二年六月廿日壬子起”;“咸和六年八月五日,黄作。”[注]建瓯县博物馆:《建瓯县阳泽晋墓清理简报》,《福建文博》1988年第1期;建瓯县博物馆:《福建建瓯阳泽晋墓清理简报》,《考古》1989年第3期。此墓同时出现相隔七年的两种纪年砖文,说明“太宁”砖很有可能是旧砖新用,或是营造坟墓时间。“咸和六年”(331)砖文中的“黄”姓身份是墓主或造砖工匠。报告者仅根据墓葬形制就断定墓主是“中原入闽的士族地主”[注]建瓯县博物馆:《福建建瓯阳泽晋墓清理简报》,《考古》1989年第3期。。显然这一看法依据不足。此墓葬出土于建溪支流小桥溪,墓葬出土地反映出M1的墓主生前应是定居当地。这一居住环境或可说明M1墓主是一位已接受、使用砖室墓形制的建安郡“山民”。遗憾的是,由于资料的缺乏,有关东晋南朝时期的晋安郡、南安郡黄氏的情况,很难知悉。

至于闽地土著林姓,得姓过程很有可能和黄姓类似。然而《元和姓纂》于晋安郡林氏下却说道:“林放之后,晋永嘉渡江,居泉州。东晋通直郎林景,十代孙宝昱,泉州刺史。”[注]林宝著,岑仲勉校记:《元和姓纂(附四校记)》卷五,北京:中华书局,1994年,第740页。林景于史无征。《隋书·炀帝下》大业十年(614)六月辛未,“贼帅郑文雅、林宝护等众三万,陷建安郡,太守杨景祥死之”[注]魏征等撰:《隋书》卷四《炀帝下》,第87页。。从时间上推测,林宝昱和林宝护应是同时代人。学者认为二人有血缘关系,甚至可能是同一人[注]吴修安:《福建早期发展之研究:沿海与内陆的地域差异》,第214-215页。。无论如何,林姓在南朝时期也应是闽地大姓。虽然没有直接证据,但《元和姓纂》的说法,不排除唐时闽地林姓攀附中原姓氏的可能。

值得一提的是陈姓。如所周知,以陈羽、陈宝应为代表的陈氏父子,于南朝后期割据闽中。已有学者指出,闽地陈氏很有可能是永嘉之乱时期南渡的颍川陈氏的支系[注]何德章:《论梁陈之际的江南土豪》,《魏晋南北朝史丛稿》,北京:商务印书馆,2010年,第56页;[日]中村圭尔:《六朝時代福建の陳氏について》,收入[日]谷川道雄等编著:《中国辺境社会の歴史的研究》,京都:玄文社,1989年,第38-45页。。即使这一说法较接近事实的话[注]释道宣《续高僧传》卷十九《唐台州国清寺释智晞传七》曰:“释智晞,俗姓陈氏,颍川人,先世因官流寓,家于闽越。”(第708页)智晞生活于陈朝末年至唐初,稍早于道宣。,从陈氏入闽至南朝时期,他们也已经是入籍晋安郡候官县的当地居民。《陈书·陈宝应传》谓其“世为闽中四姓”,即是明证。晋安郡陈氏,除陈氏父子外,梁中大通时期有晋安渠帅陈称,被晋安太守羊侃斩首[注]姚思廉:《梁书》卷三十九《羊侃传》,第558页。。此外,福州怀安南朝窑址中发现的许多窑具刻划着朱、陈、常、于、安等姓氏[注]福建省博物馆、福州市文物管理委员会:《福州怀安窑址发掘报告》,《福建文博》1996年第1期。。可见当时的候官一带是陈姓分布较为集中的地区。另外,晋安郡南部即今泉州南安丰州镇一带也是陈氏的聚居地[注]福建博物院:《南安丰州皇冠山墓群的发掘与收获》,《福建文博》2007年第3期。。从当地的纪年砖室墓来看,至迟在东晋中期,丰州镇一带已经出现较为成熟的聚落。同时,太元三年(378)狮子山M1中出土的“部曲将”印说明墓主的武官身份和当地的军事组织形式。这一点和渠帅陈称和“为郡雄豪”的陈羽非常相似。可以说,陈氏活跃于晋安郡沿海一带,以军事组织的形式掌控地方。

此外如邹、洪等姓氏,墓砖铭文的发现有力证明了它们长期存在于闽地,属于当地土著人群。福州市屏山公园出土的“永和元年”(345)墓葬砖文曰:“永和元年八月十日,邹氏立,子孙□令长太守□□。”[注]《福州市北门外屏山东晋墓清理资料》,福建博物院编:《福建考古资料汇编(1953-1959)》,北京:科学出版社,2011年,第128页。泉州市丰泽区北峰镇招丰村石角山南朝“承圣四年”(555)墓砖云:“承圣四年,[上]洪方建立。”[注]泉州市文物保护研究中心:《泉州北峰南朝墓清理简报》,《福建文博》2005年第2期。“上”字字体特殊,用于标示墓砖的位置,“洪”是姓氏。自汉末迄于南朝,不少土著姓氏仍旧得以延续,编户入籍自不待言,还进一步预闻地方政治。

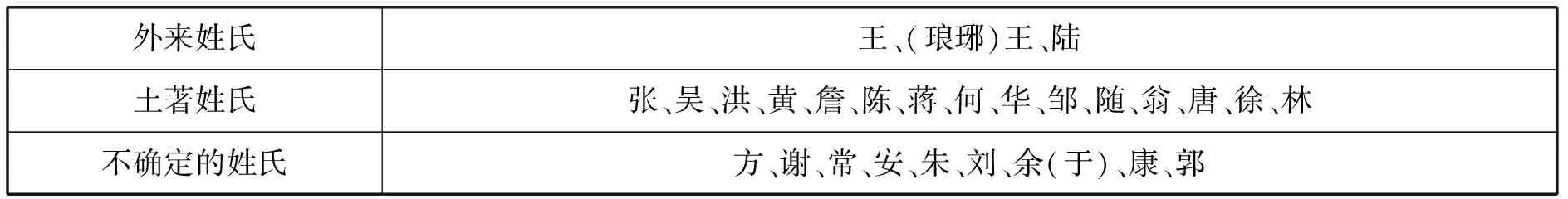

通过上述考析可知,六朝时期,因移民的移入、定居,使闽地人群呈现出侨、旧相杂的姓氏组合。可考的外来姓氏有王、陆等姓,闽地土著姓氏则有张、吴、洪和黄等姓。此外,南朝时期记载的一些姓氏,目前尚不能确定是否属于外来姓氏,如方、谢姓。《梁书·王佥传》载王佥“出为建安太守。山酋方善、谢稀聚徒依险,屡为民患。佥潜设方略,率众平之。有诏褒美,颁示州郡”[注]姚思廉:《梁书》卷二十一《王佥传》,第327页。。方、谢姓未见于此前的文献或出土砖文中。然而他们的身份是“山酋”,使人倾向于认为他们更加可能是闽地土著人群。此外,又如刘、朱、常、于、安等姓,皆见于福州怀安南朝窑址的窑具、垫具中。垫具铭文曰:“大同三年四月廿日造此,长男刘满新。”[注]福建省博物馆、福州市文物管理委员会:《福州怀安窑址发掘报告》,《福建文博》1996年第1期。于姓,当即余姓。建瓯市东峰镇东峰村九郎柯M1砖铭曰:“太康五年九月十六日,余。”[注]厦门大学历史系考古专业、南平市博物馆:《福建建瓯市东峰村六朝墓》,《考古》2015年第9期。余姓或是墓主。最后如康、郭姓,见于出土的墓砖铭文。政和县石屯镇松源村凤凰山M44砖文曰:“永嘉年八月十二日,康立。”[注]陈明忠:《试析福建六朝墓砖铭文》,《福建文博》2013年第2期。福州市闽侯县荆溪庙后山M2出土砖铭曰:“永和五年九月,郭岁(?)立。”[注]黄汉杰:《福建荆溪庙后山古墓清理》,《考古》1959年第6期。为便于阅读,兹列表如次:

表2 六朝时期闽地人群的姓氏

正如学者所论,直至南朝晚期,移民入闽的数量仍旧非常有限[注]葛剑雄:《福建早期移民史实辨正》,《复旦学报(社会科学版)》1995年第3期。。上述列表可佐证这一说法。表中姓氏虽然无法全面反映闽地人群的姓氏结构,但无疑具有一定的抽样意义。不可否认的事实是,土著人群在闽地仍占有主导地位。综而言之,砖室墓的墓主包含入闽移民和闽地土著。这表明移民入闽在一定程度上改变了汉末三国时期当地土著的姓氏组合,形成侨旧混杂的社会面貌[注]这不仅在姓氏上有所反映。地方墓葬群呈现出土坑墓、砖室墓形制夹杂的葬俗景观,比如在福建荆溪庙后山同时出土了土坑墓、砖室墓。。不仅如此,墓葬群反映出其周边长期存在一定规模的成型聚落。它们是郡县治所、交通要道上的据点或者是相对偏僻的河网支流地带的乡村聚落。值得说明的是,闽地砖铭中并没有出现对墓主或墓葬所在地乡里名称的记载。和相邻其他地区比较而言,这一点尤为不同。这究竟是砖文书写体例的差异导致的,还是当地人群并没有形成对“乡里”的认同意识,目前不得而知。然而这一现象使我们认识到,一些相对僻远的乡村聚落很有可能尚未被纳入到六朝乡里行政体系的控制下。这也意味着居住于这些聚落的人群未被编户入籍,或者游离于控制体系,成为逃户。《梁书·臧厥传》就说得非常清楚:“出为晋安太守。郡居山海,常结聚逋逃,前二千石虽募讨捕,而寇盗不止。厥下车,宣风化,凡诸凶党,皆襁负而出。居民复业,商旅流通。”[注]姚思廉:《梁书》卷四十二《臧厥传》,第601页。山川险阻的地理环境削弱、阻滞了闽地人群的编户化进程。因此,所谓编户化是经历了编户、逃户和再编户等不同阶段。砖室墓形制的扩展、传播,可视作是“风化”宣传手段之一。它为闽地人群进一步编户奠定了基础。

四、馀 论

通过上述考述可知,汉六朝时期闽地人群的编户化过程,大体经历了以下三个阶段:(1)闽越国时期,闽地属于汉帝国的“化外”之区。透过对闽越国工匠群体的考察,反映出当时的一些越人很有可能是拥有汉名而无汉姓,更多的民众应该只有越人的名、号。这是他们在华夏化初期的表现特征。(2)作为闽地沿海地区行政据点的冶县,“遁逃山谷者”应是其设县初期的主要编户民。随着闽地县级政区的逐渐设立和建安、晋安郡的分立,闽地确立了相对稳定的郡县行政体系。在此体系的行政运作和当地长官的政策实践下,更多的闽地人群被编户入籍。与此相应的是,闽地土著人群逐步获得了具有华夏化特征的姓氏。(3)稍成规模的移民入闽应发生于东晋南朝时期,但这一数量不宜高估。他们定居并落籍闽地,在一定程度上改变了原有土著人群的姓氏结构,形成侨旧混杂的社会面貌,而闽地土著姓氏占有主导地位。

受到地理环境的制约和官府控制力的薄弱,闽地人群的这一编户化过程,呈现出编户、逃户和再编户等反复循环的特点,不过最终促使土著人群获得华夏式的姓名。虽然南方土著人群华夏式姓名的获得是多方因素综合影响的结果,但官府长期推行的编户政策具有最为直接有效的作用。作为政治、社会身份标签的姓氏,实质上是对社会成员的一种控制方式[注]纳日碧力戈:《姓名论》,北京:社会科学文献出版社,1997年,第35-43页。。它和帝国一以贯之施行的编户策略所带来的意义是相一致的。就此点而论,土著人群从“化外”至“化内”转变的初期特征便是获得具有直观意义的华夏式姓名。本文尝试勾勒闽地土著人群的编户化过程,是东南地区土著人群华夏化进程的组成部分。利用墓葬和砖文等出土资料,探研不同区域人群的姓氏结构、编户化和华夏化,是今后应继续深化的重要课题。

事实上,若从汉唐五代的长时段视角来看,六朝时期则是闽地人群长期缓慢编户化、华夏化进程的开端。刘宋沈怀远《次绥安》诗略曰:“番禺竟灰尽,冶南亦沦覆。至今遗父老,能言古风俗。”[注]此诗,逯钦立《先秦汉魏晋南北朝诗》无辑录。冯登府编《闽中金石志》卷二唐咸通二年(861)“沈怀远碑”下注引《漳州府志》,谓“咸通二年,漳浦兴教寺僧元慧,录古今诗铭作粉版,有宋沈怀远造次绥安诗”(《石刻史料新编》第1辑第17册,台北:新文丰出版公司,1982年,第12672页上栏)。诗文内容见何乔远编纂:《闽书》卷二十八《方域志·漳浦县》“古绥安溪”条下,福州:福建人民出版社,1995年,第685页。绥安县为东晋义熙九年(413)所置,属义安郡[注]沈约:《宋书》卷三十八《州郡志四》,第1199页。绥安县治所,大致在今漳州漳浦县西南梁山一带,参见李澳川:《绥安县的兴废》,《漳浦文史资料》第6辑,1986年,第1-3页。。据《宋书》,沈怀远于刘宋大明中贬徙广州[注]沈约:《宋书》卷十九《乐志一》,第556页;卷八十二《沈怀文附弟沈怀远传》,第2105页。。此诗很可能是其游览义安郡时所作。此地属于汉代东越、南越的交界处,故有“番禺”、“冶南”之说。“遗父老”,指的是越人后裔。“古风俗”,说的是越人风俗。这暗示至南朝初期,闽地仍存在一些“遗人”,尚能知晓越人风俗,这也间接反映了闽地华夏化进程的缓慢。更重要的是,晚至唐末五代时期,闽地才进入经济开发的高潮[注][日]日比野丈夫:《唐宋時代に於ける福建の開發》,《東洋史研究》第4卷第3号(1939年),第187-213页。,闽地人群的大规模编户入籍也要到唐朝中后期。这从闽地新县的置立上可以得到证实[注]鲁西奇:《新县的置立及其意义——以唐五代至宋初新置的县为中心》,荣新江主编:《唐研究》第19卷,北京:北京大学出版社,2013年,第155-232页。。进入隋唐时期,闽地人群如何持续的编户化和华夏化,也需要日后作进一步考察。

【附记】本文曾提交“全球视野下的岭南研究国际学术研讨会暨第六届中国中古史前沿论坛”,承蒙王万隽先生提出诸多宝贵的修改意见,在此谨致谢忱!