踏遍青山人未老

2019-03-06张期鹏

张期鹏

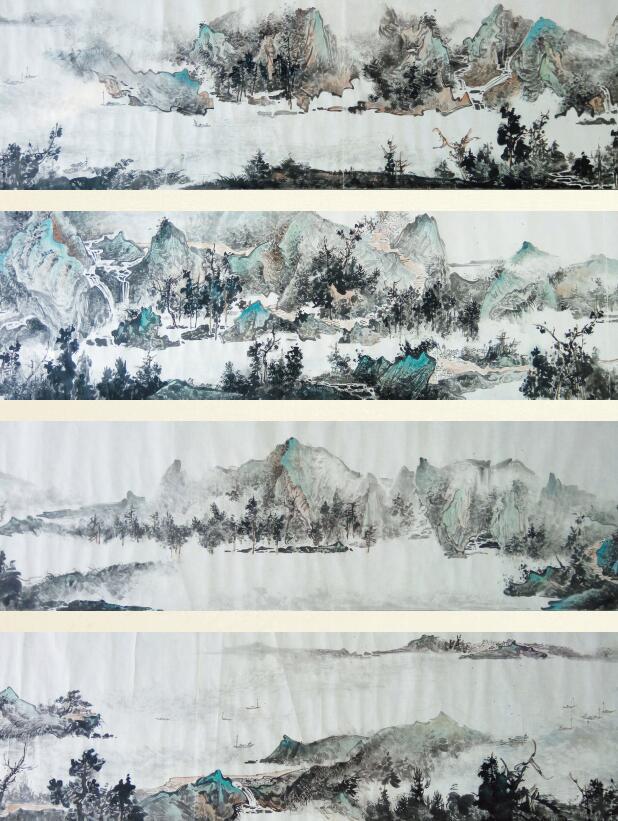

处暑前一天下午,鸿岭先生携一幅水墨长卷来访。我虽早就听说他在创作此画,但当画卷在我面前徐徐展开的时候,还是被震撼了。它足足有四十米!好在我们办公楼的走廊足够长。

我看的画展不多,看到的大画、长卷更少。在我的印象里,只有观看贾浩义先生的巨幅山水时,产生过这样的感觉。但他们的风格又是那么不同,贾先生的泼墨大写意雄浑壮阔、元气淋漓,鸿岭先生的长卷则质朴悠远、可游可观。艺术真是奇妙,两幅不同面貌的画作,给人的穿透力却是相同的。当然,一幅画的价值并不在于它的大或长,不在于它是“厚、黑、重”还是“真、朴、简”,关键要看一个画家的笔墨功夫、审美情趣和心胸境界;要看他的画是否具有“内美”,是否真正散发着艺术的魔力。

好的画作总是引人入胜的。我循着画面的指引一路走去,好像慢慢走进了画幅之中,走进了山水之间——在宽阔明净的湖中山道上,清凉的山风吹过水面;遥望远处迷蒙的山色,仿佛有神秘的乐曲似有若无地传来。一步一步沿着山道而去,山渐深,峰渐高,树渐密,水渐急,路渐曲折,无边风景纷至沓来,让人目不暇接。

你看,这一片散落山坡的村舍,仿佛有炊烟袅袅升起;这一处深宅大院,又好像隐藏着什么秘密。那一个山岩边,酒旗随风飘动,似有酒香弥漫;而高山之下的寺庙佛塔,又似乎回旋着清脆悠长的钟磬之声。在这里,山水共生,树石相依,俗世的烟尘与超然的境界和谐相处,我们似乎可以体会到画家那种包容一切的胸怀。

令人惊奇的是,画面中没有一个人物,也没有鸡狗牛羊之类,但我却像从中看到了家中纺织的村妇、田间耕作的农夫,山道漫游的旅人、紧随其后的孩童;闲窗倚坐的闺秀、展读诗文的士子;昏昏欲睡的酒保、把盏细酌的酒仙;盘腿打坐的高僧、虔诚礼拜的香客;鸡鸣狗吠的嘈杂、牛羊啃食青草的悠闲……这样的山水,谁能忍心与之割舍呢?看著看着,我似乎脚下生风,凌空蹈虚般地一路“飘游”了过去。只见那山,或孤峰独立,或诸翠连绵,或高入云天,或平坦如砥;那树,或淡雅疏朗,或密不透风,或挺拔俊秀,或屈曲盘旋;那水,或远山飞瀑,或大河奔流,或高峡平湖,或溪流潺潺。而那蜿蜒于山水树木之间的桥梁、山道,峰回路转,断续相连,又将这无限山水连为一体,让人始终如游其中。

画幅中也没有人物或鸟兽的形象,但我的耳边除了山风呼啸和瀑水轰鸣之外,似乎还听到了龙吟虎啸、狮吼鹿鸣;眼前除了山光水色之外,似乎还看到了苍鹰展翅、雁过长空,看到了山林中攀援的樵夫、弯弓的猎人,甚至看到了云雾缭绕中仙人的背影和他们手中的宝器。这是一种幻觉,这种“幻觉”是高明的画家给我们创造的一个虚幻而又真实的世界。所有的艺术创造都拒绝浅白和直露,它必定是一个圆融、深邃的,必定是以有限表现无限。这幅水墨长卷,就生动地体现了这一艺术真谛。

不论哪一个艺术门类,不论多高远的艺术追求,最终还得靠出色的技巧和深厚的功力来体现。就中国画而言,笔墨当为其根,甚至“舍笔墨而无它”。鸿岭先生自幼习画,几十年间遍临历代前贤名作,并曾在中央美院深造,在国家画院程大利先生高级研修班研修,走的正是传统的路数。同时,他也注重与自然为邻为友,每年都拿出大量时间在山水中行走。在这真山真水之中,他既体味到了绘画语言与自然山水的沟通联系之妙;更感受到了宇宙之辽阔、造化之神奇,山川之灵秀、万物之生气,感受到了浸染于山水之间的儒释道文化的别样色彩,这就使他的山水画充满了自然的活力、文化的厚重和阔远的境界。同样是“法自然,师造化”,同样是以“心象”为旨归,同样是“与天地精神往来”,时代的变迁已经使之有了与古人不同的精神品格。

鸿岭先生能够达到这样一个高度,显然是他长期坚守的结果。他沉潜绘事几十年,不为时风所动,不为利益所诱,有着极为难得的低调沉稳。同时,也与他的文化积累有关。这一点,他是深受程大利先生的影响的。因为程先生不仅是一个著名画家,还是一个著名学者、出版家,其理论素养和境界视野都有超于常人之处。程先生说过:“中国画是修养的外化。”认为画画是内心情志的抒发,是对自然山水的审美抒情。鸿岭先生由此认识到,一个画家要想攀升一个更高的层次,除了技法,还得靠文化、靠学养,靠思想飞跃和境界提升。因此,他谨从白石老人“一息尚存要读书”和宾虹先生“活到老,学到老”的教诲,努力修身、修心,终于卓然有成。我们从这幅水墨长卷和他的众多画作中不难看出,他已经具备了“打出去”的深厚根基,倘若能在创新突破上再下番苦功,艺术造诣是难以限量的。

“踏遍青山人未老”。对于一个画家来说,鸿岭先生正值艺术的盛年。此时,也许他正背着画具行走在某一座大山之中,或者拿着画笔在画室中挥毫;也许他正在书桌前静读,或者在窗前凝思。不论怎样,他都生活在画中,生活在自然山水和纸上云烟之间。这是一个为山水、为绘画而生的人。今天,他为我们捧献了这样一幅长卷;明天,肯定又会创造新的惊奇。