干旱地区生态移民土地利用变化生态风险

——以宁夏红寺堡区为例

2019-03-05王亚娟刘小鹏孔福星

王 鹏,王亚娟,刘小鹏,2,陈 晓,孔福星

(1.宁夏大学资源环境学院, 宁夏 银川 750021;2.宁夏(中阿)旱区资源评价与环境调控重点实验室, 宁夏 银川 750021)

生态移民是被赋予了具有扶贫和生态建设双重意义的特殊的人口迁移过程[1],指把位于生态脆弱区或重要生态功能区、生态环境严重破坏地区,以及自然环境条件恶劣且已丧失基本生存条件地区的贫困人口向其它地区迁移的过程[2-3]。生态移民过程实质上是区域空间结构重构,是各种空间要素在迁入区地域范围内的重新组合和再结构化的过程,这势必会对区域生态环境造成干扰和破坏,引起生态系统失衡,加大区域生态风险程度。目前,针对生态移民的研究大多注重移民生计评估[4]、农户收入效应评价[5]、安置区优化选择[6]和补偿机制与政策[7]等方面,对生态移民安置区生态风险评价却鲜有报道。

生态风险是指一个种群、生态系统或整个景观的正常功能受到外界某些不确定的灾害或事故的影响,导致系统内部某些要素、结构或其自身健康、生产力、经济价值等功能的下降,甚至丧失,从而危及整个生态系统的安全和健康[8],是评估区域生态环境可持续发展的重要依据。生态风险评价是伴随着环境管理的目标和环境观念的转变而逐渐兴起并得到发展的一个新的研究领域[9-10],经历了由单风险源、单一受体的局地小尺度评价到多风险源、多受体的大尺度区域评价再到景观水平评价的发展历程,能够预测未来生态的不利影响,评估某种因素导致生态变化的可能性,为环保管理部门分析和预测生态变化、生态后果之间关系以及为生态风险管理和环境监测提供依据和决策支持[11]。土地利用变化是自然环境与人类活动的直接反映,可能导致景观结构和功能的改变,而且不同土地利用模式和强度的生态效应具有区域和累积特征,可在景观生态系统的结构和组成中直接反映[12],因此基于土地利用类型结构进行区域生态风险评价成为生态学、地理学以及相关学科的研究领域的热点话题。Paukert等基于土地利用数据和景观结构指数构建生态威胁指数,对科罗拉多流域的生态风险进行评价[13];乔蕻强等采用土地利用数据,利用相对风险模型对石羊河流域生态风险进行定量分析[14];周汝佳等基于土地利用变化,在RS与GIS技术支持下,借助地统计分析法和空间自相关分析法对盐城海岸带生态风险进行分析[15];徐兰等以土地利用数据和遥感数据为基础,运用景观生态学理论,定量分析了农牧交错带典型流域——洋河的生态风险时空变化特征[16]。目前相关研究大多以土地利用变化数据为基础,采用景观格局指数构建生态风险指数,但在表示景观损失度和景观脆弱度时具有很大的主观性,加大了生态风险评价结果的不确定性。因此本文以全国最大的生态移民集中区——红寺堡区为例,采用土地利用指数和景观结构指数相结合的方法构建生态风险指数,对红寺堡区生态风险进行综合评价,以期为区域生态移民过程中生态安全和环境管理提供理论依据和技术支持。

1 研究区概况

红寺堡区地处宁夏中部干旱地带,介于105°43′-106°42′E,37°28′-37°37′N,是承接宁夏东西南北的地理中心(图1)。全区平均海拔1 240~1 450 m,属于典型的温带大陆性气候,年平均气温8.4℃,平均无霜期155 d,日照时间长,年日照时数3 036.4 h。境内降水量少而集中且年际变化大,年平均降水量277 mm左右。1995年,该区域成为国家大型水利枢纽工程—宁夏扶贫扬黄灌溉工程(“1236”工程)的主战场。1999年成立中共红寺堡开发区工委。2009年,吴忠市红寺堡区成立。该区域主要安置同心、海原、原州、彭阳、西吉、隆德、泾源7县(区)易地扶贫搬迁户。全区总面积2 767 km2,辖2镇3乡、1个街道、61个行政村、2个城镇社区,总人口约189 566人,其中回族人口占总人口的62.3%。2015年,全区实现地区生产总值(GDP)15.61亿元,三次产业结构为29.6%、42.6%和27.8%。

图1 研究区地理位置Fig.1 Geographical location of study area

2 研究方法

2.1 数据来源与处理

以研究区1995、2000、2005、2010年和2015年TM遥感影像为基础数据,在ENVI5.0对TM影像进行几何校正、图像配准等多项综合处理。依据全国土地资源分类系统,再结合研究区的土地利用现状特点,按照区分差异性、归纳共同性的方法,将研究区分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地6种土地利用类型。在ArcGIS软件的支持下,采取人机交互解译,后经GPS野外采样点实地考察校正,得到研究区1995、2000、2005、2010、2015年的土地利用矢量图,结合实地调查采样点数据,对分类结果进行精度检验后发现五期影像解译Kappa指数均大于0.85,达到研究所需要求。

2.2 指标体系的建立

2.2.1 土地利用指标

(1)土地利用程度:

式中,D表示土地利用程度综合指数,Ri表示第i类土地利用程度分级指数,Bi表示第i类土地利用程度分级面积百分比[17]。土地利用程度分级指数是将土地利用程度,按照土地自然综合体在社会因素影响下的自然平衡状态分为4级,其中未利用地为1,林地、草地以及水域为2,耕地为3,建设用地为4。

(2)耕地垦殖指数:

式中,K为耕地垦殖指数,G为耕地面积,A为研究区域土地总面积。

(3)植被覆盖度指数:

式中,M为植被覆盖度指数,L为研究区域林地总面积,C为研究区域草地总面积,A为研究区域土地总面积。

2.2.2 景观指标

(1) 景观多样性指数:指不同类型的景观在空间结构、功能机制和时间动态方面的多样化和变异性,它可以反映景观类型的多少和所占比例的变化,揭示景观的复杂程度[18]。

式中,H为景观多样性指数,Pi为研究区域第i类土地利用类型占总面积的比,m为研究区土地利用类型的总数。

(2)景观优势度指数:用于测定景观结构组成中斑块类型支配景观的程度,表示一种或几种类型斑块在一个景观中的优势或程度[19]。

式中,I为景观优势度指数,Hmax为最大多样性指数,Hmax=lnm。I越大,表明组成景观各类型所占比例差异大;I越小,表明景观是由多个比例大致相等的类型组成;I为0时,则表示组成景观各种类型所占比例相等。

(3)景观破碎度指数:

式中,F表示研究区域综合景观破碎度指数,N表示景观格局中景观的总斑块数,A表示研究区景观总面积。

2.2.3 基于土地利用指标和景观生态指标的综合生态风险指标模型 基于土地和景观生态指标的综合生态风险指标模型:

式中,E代表综合生态风险指数,Wi表示各个指标相对于生态风险的权重,bi表示各个指标的值,由于各个指标统计来源不一,数据值和单位不统一,为使所选指标数据能够进行简单的加减计算,所以对各个指标进行归一化处理。其中,权重值Wi通过利用熵权法和层次分析法计算得到[20],计算过程中判断矩阵的判定是通过咨询相关专家后得到。各指标权重如表1所示。

表1 研究区各指标权重Table 1 Weight of each indicator in the study area

2.3 生态风险指数模型

生态风险指数反映了土地利用景观结构与综合区域生态风险之间的经验联系[21-22]。

式中,ERI表示研究区的生态风险指数,m为土地利用类型数量,Ai表示研究区内第i类土地利用类型的总土地利用面积,Ti为第i类土地利用类型所反映的生态风险强度参数,A为研究区域土地利用类型的总面积[23-24]。本文中所使用的生态风险强度参数Ti是通过参考臧淑英等[25]的研究成果以及咨询相关专家对研究区自身的土地利用特征状况进行修正后得出的。生态风险强度参数依次为:耕地0.1425,林地0.0249,草地0.0463,水域0.0565,建设用地0.2516,未利用地0.1153[25-26]。

2.4 地理探测器机理分析法

地理探测器是基于GIS空间叠加技术和集合论,用以识别多因子之间交互作用的模型方法[27],在分析地理要素格局演变和地域空间分异等方面应用十分广泛[28]。

借鉴地理探测器模型,引入生态风险分异决定力指标q。假定研究区域存在生态风险指数y,y被采集在研究区域内,由采样单元i(i=1,2,3,…,n,n为总采样单元数)组成的格点系统,假设A={Ah}是可能存在的一种影响生态风险分异的因素,h=1,2,3,…,L,L为因素分类数,Ah代表因素A不同的类型。一个类型h对应空间上一个或多个子区域。为了探测因素A与生态风险指数y的空间相关性,将生态风险指数y图层与因素A图层叠置,在因素A的第h类型(对应一个或多个区域),y的离散方差被记为σ2,因素A对σ2指数y的决定力大小为:

3 结果与分析

3.1 研究区土地利用变化分析

研究期间,红寺堡生态移民安置区土地利用发生显著变化(表2)。耕地面积呈现出先增后减再增的“N”型变化趋势,1995—2000年处于移民初期,大量开垦土地进行耕种,致使耕地面积迅速上升;2000—2005年,由于安置区自然条件匮乏,无法保障搬迁人口基本的生产生活,部分移民出现返迁现象,大量耕地被闲置和撂荒,加之退耕还林还草政策影响,耕地面积急剧下降;2005—2015年,红寺堡区安置了大量来自南部山区的贫困人口,并于2009年成立了吴忠市红寺堡区,为促进经济发展,保证居民生产生活,不断开垦土地进行耕种,耕地面积逐年增加。林地面积一直处于增加状态,20年间共增加4 167.34 hm2。一方面得益于国家退耕还林还草政策,另一方面受安置区后期生态保护和建设的影响。草地面积在1995—2000年间下降明显,共减少25 394.56 hm2;2000—2005年出现短暂的上升,但仅增加312.51 hm2;2005—2015年草地面积持续下降。移民初期,主要通过大量开垦草地进行耕种,草地面积骤减,2000—2005年受国家退耕还林还草政策的影响,草地面积有所增加;2005—2015年间大量安置南部山区的贫困人口,不断开垦草地进行农作物种植和安置区建设,致使草地面积下降。水域面积在研究期间虽有波动,但整体处于增加的变化态势,1995—2015年共增加了672.19 hm2,除受气候因素影响外,大兴水利工程、修建水坝等人类活动是促使水域面积增加的主要影响因素。建设用地面积呈先减后增的“V”型变化,1995—2005年建设用地面积下降,主要原因是危房改造,将大量危房拆迁后集中建设;2005—2015年随着移民工程的顺利展开,移民数量逐年增加,区域发展和人口数量的增加,导致红寺堡安置区建设面积逐年扩张,其他土地利用类型不断转化为建设用地。1995—2005年未利用地面积不断增加,主要是耕地撂荒和草地退化造成;2005—2015年移民数量的增加和区域社会经济的发展,未利用地被合理地开发和利用,其面积不断下降。

表2 1995—2015年红寺堡生态移民安置区土地利用变化

3.2 研究区生态风险分析

3.2.1 生态风险指标

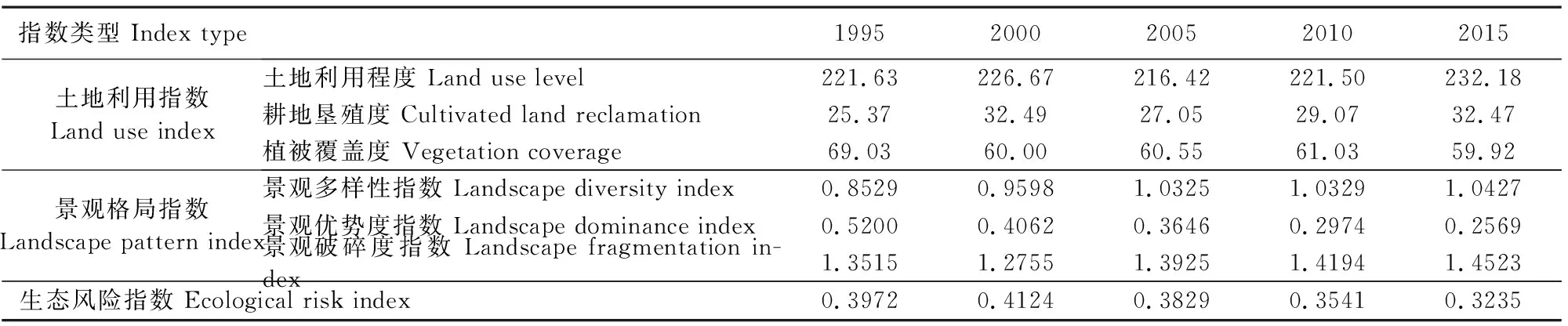

(1)由表3可知,土地利用程度经历了由1995年的221.63增加至2015年的232.18的波动变化,其中1995—2000年和2005—2015年间处于增加的状态,2000—2005年处于下降状态,表明随着社会经济的发展,建设用地的增加和未利用地的减少,使得土地利用程度明显增大,说明人类对土地的利用程度加剧,波动变化也说明不同时期的移民工程和移民政策对安置区土地利用程度具有明显的影响作用。耕地垦殖度先由1995年的25.37%增加至2000年的32.49%,而后下降至2015年的32.47%,移民初期的开垦种植是耕地垦殖度增加的主要原因;2000年开始受国家政策导向影响,耕地面积开始减少,耕地垦殖度下降,2005年移民工程持续进行,移民数量的增加和社会经济发展的需求,促使耕地面积增加,耕地垦殖度不断增加。1995—2000年植被覆盖度下降9.03%,主要是草地面积大量减少带来的结果;2000—2010、2010—2015年间植被覆盖度的上升与下降与林地面积增加量和草地的减少量密不可分。

(2)景观多样性指数在1995—2015年间处于持续上升的变化态势,由1995年的0.8529增加至2015年的1.0427,表明20年间红寺堡生态移民安置区整体景观的复杂程度增加。景观优势度指数由1995年的0.5200下降至2015年的0.2569,说明占优势地位的景观类型面积不断减少。主要是由于草地在研究区景观类型中占有明显的优势地位,而耕地的开垦和安置区房屋和道路的建设占用了大量的草地面积,使得草地的优势度降低。景观破碎度在研究期间不断增大,主要是安置区的社会经济发展与建设使得周围土地破碎化程度加大。

综上所述,耕地垦殖度指数、景观优势度指数和植被覆盖率指数与生态风险呈负相关,而土地利用程度、景观多样性指数和景观破碎度指数与生态风险呈正相关。红寺堡移民安置区在生态移民前,其生态风险来源于水资源匮乏、土地沙化和气候干旱等自然环境的干扰以及人类过度放牧、肆意开垦等人类活动。而生态移民后,该区域的生态风险主要来源于安置区房屋、交通道路、工矿用地以及基础设施等建设用地不断侵略和剥夺其他土地利用类型,尤其是对林地、草地等生态用地的剥夺;除此之外,区域社会经济的发展,产业结构的调整以及相应的区域发展政策的颁布和实施也是导致区域生态风险变化的主要原因之一。

根据上述公式计算得到基于土地利用指标和景观生态指标的生态风险指数(表3),由此可以看出,1995年红寺堡生态移民安置区生态风险指数为0.3972,1995—2000年其生态风险指数上升0.4124,而后研究区生态风险指数开始下降,2015年生态风险度下降为0.3235,从而可看出红寺堡生态移民安置区生态风险程度呈下降趋势。研究期间研究区生态风险度虽有明显波动,但就研究始末来看,生态风险度明显下降,主要原因是移民初期由于经验不足,土地利用状况不合理,安置区位置选择以及建设发展具有强烈的主观性,加之移民政策导向的影响,致使安置区生态风险度增加;移民后期经验水平不断提高,土地利用及其规划不断优化升级,安置区选择及其建设和管理更加科学,其生态风险程度逐年下降。

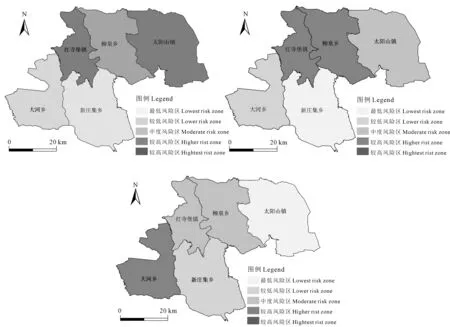

3.2.2 生态风险空间分布 利用ArcGIS软件对红寺堡生态移民安置区土地利用矢量图进行裁剪,得到各乡镇的土地利用矢量图,在ArcGIS软件中进行空间分析,得到各个土地利用类型面积。利用生态风险指数模型计算各个乡镇的生态风险指数,为将生态风险指数空间化表达,将生态风险指数划分为五个等级,即最高风险区、较高风险区、中等风险区、较低风险区和最低风险区(图2)。从图中可以看出,1995—2015年间,红寺堡生态移民安置区各乡镇生态风险空间分布变化较大,不同类型区间均有转换。1995年最高风险区分布在红寺堡镇和太阳山镇,较高风险区分布在柳泉乡,而大河乡和新庄集乡则主要以中等和较低风险区为主;2005年红寺堡生态移民安置区生态风险主要以较高和中等风险区为主,而最低风险区分布在新庄集乡;2015年红寺堡生态移民安置区生态风险主要以中等和较低风险区为主,而大河乡以较高风险区为主,太阳山镇以最低风险区为主。1995—2005年各乡镇生态风险均呈现下降趋势,其中,太阳山镇的生态风险水平下降最为明显,由最高风险区下降至中等风险区;主要是由于扬黄灌溉等水利工程的建立和退耕还林还草政策的实施,使得该区域生态更加安全,生态风险指数减小。2005—2015年红寺堡生态移民安置区生态风险整体有所下降,但各乡镇不同风险类型间发生较大转换,主要是受到生态保护政策和相关移民政策驱动影响,同时与政府领导的主观性密切相关。

表3 1995—2015年红寺堡移民安置区生态风险指标及风险值Table 3 Ecological risk index and risk value of Hongsibu migrants resettlement area, 1995-2015

图2 红寺堡生态移民安置区生态风险空间分布Fig.2 Spatial distribution of ecological risk in Hongsibu ecological resettlement area

3.3 安置区生态风险影响分异的因素分析

地理空间要素影响生态风险的分异。基于研究期红寺堡区生态风险评价,对影响其生态风险形成的各类土地利用面积和生态风险指标因子进行分级,即采用直接等分法将耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地,以及土地利用程度、耕地垦殖度、植被覆盖度、景观多样性指数、景观优势度指数和景观破碎度指数等12项指标分为五级,分别计算各指标对生态风险分异决定力q值。依据地理探测器模拟可知(表4),红寺堡区各类景观面积的变化对生态风险影响分异决定力q值依次为林地(0.9028)>草地(0.8469)>耕地(0.7653)>建设用地(0.7151)>水域(0.6583)>未利用地(0.5027);在6项生态风险评价影响指标因子中,植被覆盖度(0.9159)>土地利用程度(0.8673)>景观破碎度指数(0.8572)>耕地垦殖度(0.8236)>景观优势度指数(0.7835)>景观多样性指数(0.7249)。随着国家对生态环境保护的重视以及生态移民工程的推进,不仅要求移民安置区实现区域社会经济的发展,保障安置区移民们的生活水平和质量,同时也要注重生态建设与保护,实现自然环境系统、社会经济系统以及生态系统的可持续发展,真正实现生态移民“移得来,稳得住”的稳定局面。因此在通过扬黄灌溉工程和基本农田建设,增强农田生产能力,保障生态移民安置区经济发展和生态安全的同时,应注重安置区生态用地面积的增加与建设,如在生态移民安置区居住地、农田水渠与道路两旁建设园林景观;增加绿化面积,建立绿化带等措施,以此来增加安置区植被覆盖度和降低其生态风险程度。

表4 各影响因素对生态风险分异的决定力地理探测结果

4 结论与讨论

红寺堡生态移民安置区在1995—2015年间土地利用发生巨大变化,各类土地利用类型间均出现转换。其中,耕地、林地、水域以及建设用地面积增加明显,而草地面积不断减少,未利用地面积研究期间虽有明显波动变化,但研究时段始末变化不大。草地面积下降是其他土地利用类型面积增加的主要来源,而建设用地面积增加幅度最大,成为研究区土地利用变化最显著的特征。从土地利用指数来看,红寺堡安置区土地利用程度不断加剧,耕地垦殖度增加,植被覆盖度下降明显,虽然实行退耕还林还草政策,但草地面积下降明显,而林地面积增加量远不及草地减少量。从景观指数来看,研究区景观异质性程度在增加,景观优势度明显下降,单一土地类型占主导地位的作用降低,但由于草地面积广布,故其优势度明显大于其他土地利用类型。景观破碎度指数在1995—2015年间不断增大,随着安置区建设的不断完善,各乡镇周边的土地不断被占用,使得各乡镇彼此之间的联系更为密切,距离更近,使其分布更为集中。但随着安置区建设的推进,大片整块分布的土地被房屋、道路、沟渠分割成为零星分布的小片状土地,分布越来越分散,土地利用趋向于破碎化。探其原因主要是安置区人口数量的增长,基础设施的不断完善以及经济水平的不断提高带动区域整体实力水平的增强,进而导致土地利用的变化。

1995—2015年间红寺堡生态移民安置区生态风险指数呈现下降的变化趋势。各乡镇生态风险在空间分布上具有显著差异,且不同类型风险区间转换频繁,生态风险变化缺乏规律性。主要原因是安置区建设具有很大的随机性。除此之外,安置区早期建设中安置点的选择及其建设受主要领导者主观意愿影响,缺乏合理的规划方案和行动计划也是导致安置区生态风险随机分布的主要原因。

通过地理探测器对影响红寺堡生态移民安置区生态风险因子进行探测发现,林地、草地和植被覆盖度等指标因子对安置区生态风险具有较大影响,因此通过扬黄灌溉工程和基本农田建设,增强农田生产能力,保障生态移民安置区经济发展和生态安全的同时,应注重安置区生态用地面积的增加与建设,以此来增加安置区植被覆盖度和降低其生态风险程度。随着移民工程的推进以及我国对生态环境保护和土地资源可持续利用的重视,生态环境保护政策的颁布和实施,生态保护、摆脱贫困和经济发展成为生态移民地区发展的主要方向。因此,红寺堡安置区在发展过程中不仅要追求经济实力的提升,同时也要注重生态安全的保障,将生态安全放在全区发展的重要位置。