论佛教视域下的《极玄集》

2019-03-04刘则权

张 倩,刘则权

论佛教视域下的《极玄集》

张 倩,刘则权

(西安建筑科技大学 文学院,陕西 西安 710055)

《极玄集》是中晚唐之交一部极具佛教美学的选本。其浓厚的佛教美学意蕴与姚合生平、主张以及社会思潮有着密不可分的联系:一方面,姚合生平好与僧人交往,并游历众多佛寺,其诗集中多处体现佛家思想;另一方面,“安史之乱”后,唐王朝内有宦官、奸臣弄权,外有强蕃割据征战,士子入世志向实现艰难,转而从佛教中寻求精神寄托。就《极玄集》来说,佛教中的“吟苦、念空、禅静”等主张在其文中都有体现。

《极玄集》;姚合;佛教

《极玄集》为中晚唐诗人姚合所编选的唐诗集,选诗人20位,选诗歌百首整。姚合在自序中称所入选的诗人皆是“诗家射雕手也”,可见其精微。在一般文学批评中,皆认为《极玄集》具有“清幽淡远”“悲苦凄凉”“精致玄远”等审美意蕴,当下对于《极玄集》的研究也多围绕其审美风格与选诗标准展开。实际上,《极玄集》的价值尚有待挖掘,如其与佛教之间的关系。《极玄集》不仅收录了大量“喜禅静”“尚闲适”的诗歌,并将灵一、皎然等僧人的诗歌也纳入其中,更值得一说的是,全集明确提到的佛寺与佛僧诗歌约有15首,其与佛教关系可见一斑。赵立新在《唐人选唐诗研究》中对《极玄集》与佛教的关系有所提及,但尚有诸多论述空间。基于此,本文围绕姚合生平与社会思潮展开,剖析《极玄集》中所体现的“吟苦”“念空”“尚静”等佛家思想,深入挖掘《极玄集》与佛教之间的关系。

一、《极玄集》中佛教美学的体现

(一)背景:“佛僧”与“佛寺”

佛教自汉代传入中国后,与中国文化发展发生碰撞融合,中国文人秉承着高度的自觉与敏感,将佛学禅理纳入文学创作,以此来扩宽文学作品的背景、意境、题材等。

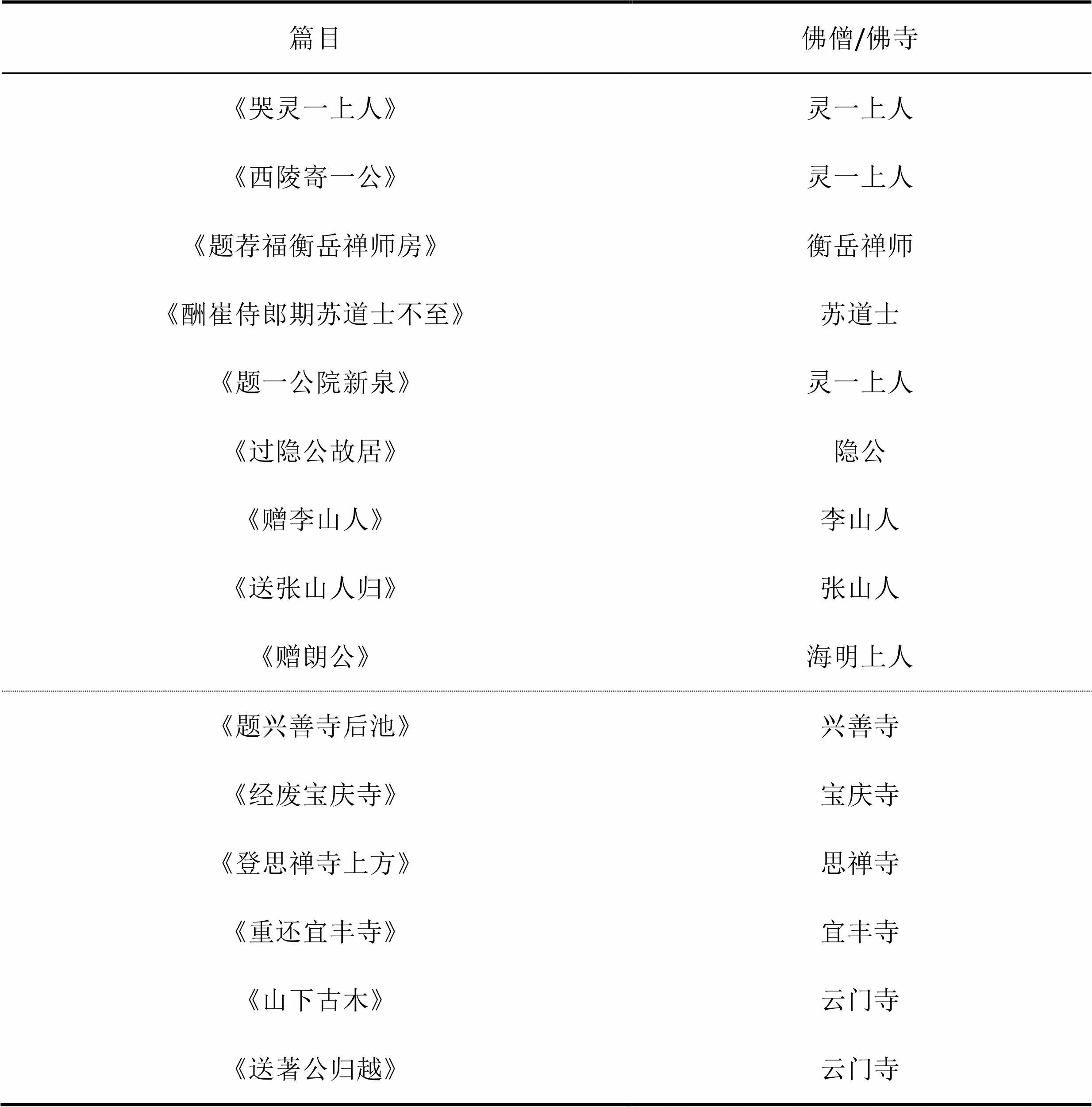

《极玄集》是唐诗选本中为数不多的,以文学创作者为编纂人的唐诗选本,其以众多佛教僧徒、寺庙为背景更是《极玄集》另一特色,经过梳理,现将《极玄集》中所出现的佛教僧徒、寺庙整理成极玄集佛僧、佛寺一览表,见表1。表1中所呈现寺庙、僧佛,是能确定其地点以及姓名的,约占《极玄集》总篇目的15%。

表1 极玄集佛僧、佛寺一览表

在另一些篇目中出现了寺庙、佛僧,但无法确定其姓名及地点,表格中没有列举出来,如《题废寺》《送僧归日东》《送僧自吴游蜀》等,这样的篇目在《极玄集》中还占有部分比例。由此可见,佛僧和佛寺在《极玄集》中所占比例是相当之大的。和其他现存的唐诗选本相比,把佛僧或佛寺当做文章背景,是《极玄集》重要特色之一。在《极玄集》中,诗人们或以僧人为描写、送别对象,或以佛僧寺庙为作诗背景,一方面展现了他们对佛僧的崇拜与尊重,以及他们与佛僧的深厚友谊,如朱放的《送张山人归》,“知君住处足风烟,古树荒村在眼前。便欲移家逐君去,唯愁未有买山钱”;另一方面展现的是他们对隐逸、闲适的佛僧生活的向往,如司空曙在《经废宝庆寺》中,用“池晴龟出曝,松暝鹤飞回。古砌碑横草,隂廊画杂苔”描绘了清澈、明丽的宝庆寺之美景,再如耿湋在《赠朗公》中用“年深梵语变,行苦俗人归。月上安禅久,苔生出院稀”将海明上人的仙风道骨风貌描写得活灵活现。

(二)主题:“悲情”与“吟苦”

“苦谛”是佛教重要思想范畴之一,佛家认为人生是苦,人间也是苦,人从出生至死,“苦”会一直伴随。佛教关于“苦谛”有“三苦、四苦、八苦、十八苦”之说,流传最为广泛的是“八苦”之说。“云何苦圣谛?谓生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎会苦、爱别离苦、所求不得苦、略五盛阴苦。”[1]“生苦”既指出生之苦,也指生之苦,只要活着在世,必定会受到这样或那样的苦难,将“生苦”作为第一苦,在一定程度上,起着统帅的作用。其中“老苦、病苦、死苦、怨憎会苦、爱别离苦、所求不得苦”不仅在《清净道论·说根谛品》中有众多描述,在古今文学作品中也有大量描述。唐代诗人杜牧用“公道世间为白发,贵人头上不曾饶”来描写“老”是无人可避免的;《楚辞·九歌·少司命》有云“悲莫悲兮生死别,乐莫乐兮新相知”,用荡气回肠的气势展现了生死离别之苦。“略五盛阴苦”又是对前七种苦的概括,“实际不是再罗列一种苦,而是对以上七苦及此外其他所有苦的概括:一切苦终归为五蕴的活动,更准确地说是五蕴在无明状况下的活动,这种活动根本上就是产生一切苦的渊薮,甚而可以说无明的五蕴(五取蕴)即是苦”[2]。

《极玄集》成书时间为开元初年,姚合官职也达秘书监,但与其祖辈姚崇相比,相差甚远,且曾被放置边远地区从官,其少年时期的豪情壮志转化成“闲卧复闲行”,从中我们既可看出其尚清闲之举,也能看出其无奈之意。安史之乱后,虽后有“中兴”之兴,但其也如杯水车薪,盛唐气象终不能复。姚合作为知识分子,对国不能挽救苦难苍生,对己不能实现抱负,因此,佛教之中的“哭谛”哲学成为其排解苦闷的良药。正如谢建忠云:“佛教给了中唐人一记当头棒喝,人们从盛唐的梦幻中醒悟过来:人生无常,一切皆苦!他们似乎觉得自己喝的是苦酒,食的是苦果,经历的是一个又一个不幸,感受的是无穷的压抑,体验的是精神苦闷,因而他们的心理世界是灰暗的苦涩的,从这个心理世界创造出来的诗歌,充满痛苦的呻吟和悲哀的泪水,审美风貌大异盛唐气象。”[3]在唐诗选本中,《极玄集》是深受佛教中的“苦谛”理论影响的。“凄苦悲凉”也是今人多对《极玄集》审美特色的评价,赵荣蔚、王茹等都表达过此观点。“老苦、病苦、死苦、爱别离苦”四种苦是在《极玄集》中描写最多,达23首。如“朝来已握手,宿别更伤心”(《留别卢象》),早上就已经握手告别,而到晚上还舍不得分离,两人落泪衣襟,可见两人友谊之深厚,这离别之苦,怎不让人动容;又如“故交君独在,又欲与君离。我有新秋泪,非关宋玉悲”(《别卢纶》),《批点唐诗正声》用“感慨痛切,悲之何待秋气”来评价这首诗,秋风瑟瑟,万物凋零,为第一层悲;作者想起了宋玉,感慨身世,为第二层悲;挚友分别,友人远去,为第三层悲——读后使人潸然落泪;再如清江的“身世足堪悲,空房卧病时”(《长安卧病》),清江已经是出家之人,但仍旧逃不出红尘苦难,身世坎坷、孤独寂寞、卧病在床,世间之苦,何时为尽?戴叔伦的《除夜宿石头驿》更是将悲凉凄苦推向高潮:

旅馆谁相问,寒灯独可亲。

一年将尽夜,万里未归人。

寥落悲前事,支离笑此身。

愁颜与衰鬓,明日又逢春。

胡应麟在《诗薮》中称赞此诗为“客中除夜之绝唱”。谢榛在《诗家直说笺注》中说:“戴叔伦《除夜》诗云:‘一年将尽夜,万里未归人。’此联悲感久客,宁忍诵之。”[4]沈德潜在《唐诗别裁集》中更是认为此诗“旅人读不得”。作者孤身一人漂泊在外,本是饱受羁旅孤独之苦,在加之今夜本为团圆之夜,使得作者的孤苦更深一层;一生受尽颠沛流离之苦,不知不觉中年华已逝,苦难何处有尽头,苦海无涯。

马克思在《黑格尔法哲学批判·导言》里说到“宗教的苦难,既是现世的苦难的表现,又是对这种现实的苦难的抗议”。从诗歌层面看《极玄集》中所展现出的“老苦、病苦、死苦、爱别离苦”等,是一种感情绞痛;从社会层面看,是社会衰退、民不聊生的现状;从佛教哲学层面看,是一种生命本源的展现。因此,从佛教主张的“苦谛”角度去分析《极玄集》,不仅可以看出姚合独特的编选意图,也能窥探人生在世的无奈。

(三)意境:“念空”与“尚静”

现实的痛苦,引起彷徨之人的共鸣,佛教哲学核心——“苦谛”恰能解释他们的一切遭遇。在认清“苦”为人生的本来面目后,他们或以此来调整人生道路,或以此来思考人生遭遇,对待苦难的态度各有不同,这在中晚唐时期屡见不鲜。有的人嘶声竭力的表达内心痛苦,如卢纶的“昏霭雾中悲世界,曙霞光里见王城。回瞻相好因垂泪,苦海无波何日平”(《宿石瓮寺》);有的人渴望救世主的到来,如崔曙的“更有真僧来,道场救诸苦”(《宿大通和尚塔》);但大多数人却通过构建桃花源、避难所,用归隐山林,与世无争的状态和淡泊名利的心境去迎接苦难,如灵一的“苦见人间世,思归洞里天。纵令山鸟语,不废野人眠(《送朱放》)”,《极玄集》就秉承着这样的审美风格。

“清幽闲静”是佛家追求的修身之道,《极玄集》中用“静”字约12次,用“清”字约16次,用“幽”字约6次,“闲”字引用次数约为12次。在《极玄集》中,诗人多用“清、幽、闲、静”来营造“佛境风物诗”[5]并以此来营造归隐桃花源。如卢纶的《题兴善寺后池》:

隔窗栖白鸟,似与镜湖邻。

月照何年树?花逢几世人?

岸莎青有路,苔径绿无尘。

愿得容依止,僧中老此身。

卢纶为“大历十才子”之一,在《大历诗人研究》一书中,蒋寅认为“卢纶浅白平易,已开中唐元白先声”[6,p239],高度赞扬了其平易淡雅的诗歌风格,肯定了卢纶在中唐的文学史地位。《题兴善寺后池》这首诗,不借用注释,皆可理解其诗意,领会其情感,秉承了其一贯平易淡雅的风格。“月照何年树?花逢几世人?”两句既是作者对树、花的提问,也是作者对人生的思考;“愿得容依止,僧中老此身”则直接表达了作者想在此地皈依佛门,以此终老的决心。

同为大历十才子之一的钱起,在《极玄集》中有诗8首,是入选诗较多的诗人之一。高仲武在《中兴间气集》中,认为“员外(钱起)诗,体格新奇,理致清赡”;蒋寅在《大历诗人研究》中,也认为“钱起刻意追求的境界——清新、幽雅、宁静、淡远,一种与尘世的纷扰相对立的超脱的境界”[6,p172]。清静、闲静是钱起诗歌的主要特色,《极玄集》中的《裴迪书斋望月》就是其代表作:

夜来诗酒兴,独上谢公楼。

影闭重门静,寒生独树秋。

雀惊随叶散,萤远入烟流。

今夕遥天末,清辉几处愁。

《唐诗汇评》认为这首诗有“清健有远神”[7]的特点。秋意隆重时节,暮色四合,万籁俱静,作者远离闹市喧嚣,独自一人登上高楼,雀鸟飞动,树叶作响,星星点点的萤火渐飞渐远,消失在一抹淡淡的轻烟中,安静幽远的意境跃然于纸上。在这首诗中,我们除了能欣赏到美妙的景色外,还能体会到作者心无旁骛、平和安静的心态,这与佛教所主张的“息心宁静,舍妄求真,追求静寂的境界”是相通的。

二、缘由初探:姚合与佛教关系

就现存史料来看,姚合留下的作品全为诗集,并没有理论著作,但从其诗集中,我们仍旧可以窥探出姚合有很深的佛学修养。

姚合在诗中自说“劳师相借问,知我亦通禅”(《送僧栖真归杭州》)[8,p98],肯定了自己对禅学义理的精通。其实,翻阅姚合现存诗集,我们很容易在诗集中查找到“世界”“道心”“无生”等佛家语。如在《送僧游边》中有云“三千世界内,何处是无生”[8,p102],在《秋夜月中登天坛》中又说“天近星辰大,山深世界清[8,p102]”。在佛学中,“世界”是一个变动而具有方位限制的概念,“世为迁流,界为方位。汝今当知东、西、南、北、东南、西南、东北、西北、上下高界,过去、未来、现为高世。”[9]“世”表时间变化不停,“界”表空间东西南北方位,故此,佛家强调万物变化万千,不存在绝对的永恒与无限。“间之舆界,名异羲同。间是隔别间差,界是界畔分齐。”[10]世界即为世间,人们耍尽心思拼命追逐的东西,终究会灭迹。“三千世界内,何处是无生”,“三千世界”为佛家宇宙观,按《长阿含经》等佛家经典论述:须弥山是世界的中心,以须弥山为中心、铁围山为界限,同一日月所照耀的地方为一个“小世界”;一千个如此的“小世界”为一个“小千世界”;一千个如此的“小千世界”为一个“中千世界”;一千个如此的“中千世界”为一个“大千世界”;而“三千世界”是由十亿个“小世界”组成。“无生”是另一佛语,“诸法不自生,亦不从他生,不共不无因,是故知无生”[11]。万物不是自生,也不是他生,而是由缘生,凡是因缘而生皆是“无生”。姚合在此发问,不仅反映出其对佛学有一定的研究,更体现出其在研究佛学义理时所产生的疑惑。

姚合一生辗转多地,游历众多佛塔寺院,与僧人交往甚是密切,以《全唐诗》为例,其中提到的僧人近40个。据《唐才子传·清塞传》记载:“清塞,字南卿,居庐岳为浮屠……宝历中,姚合守钱塘,因携诗投刺以丐品筹,合延待甚异。见其《哭僧》诗云‘陈须亡夜剃,遗褐病中书’,大爱之,因加以冠书,使复姓字。”无可、韬光、晖上人、默然、元绪上人等更是姚合诗集中的常驻僧人,据吴汝煜《唐五代人交往诗索引》统计,无可再在其诗集中出现次数仅仅次于贾岛,有9次之多,如《送无可上人游边》诗云“一钵与三衣,经行远近随。出家还养母,持律复能诗。春雪离京厚,晨钟近塞迟。亦知莲府客,夜坐喜同师。”姚合不仅描述了一位既精通佛理、又讲孝义、能作诗吟唱的僧人无可,结尾两句更是表现出两人深厚的友谊。姚合与僧人交往、游历佛塔寺庙,不仅是为了赏心悦目,更是与僧人们学习佛禅义理、论禅论佛。如《寄默然上人》诗云“天下谁无病,人间乐是禅”,将修禅作为人间乐事可见其对佛禅的浓厚兴趣;在《秋夜寄默然上人》又云“海上归难遂,人间事尽虚。赖师方便语,渐得识真知。”姚合对世间万物的表达一语道破了“万事皆空”的佛教精髓。

如上所述,姚合对佛教义理有浓厚的兴趣,喜与佛僧交往,他的习性及品位势必会受到佛僧的影响,也必然影响姚合所编选的《极玄集》。

三、缘由再探:唐代士子与佛学

《极玄集》中所流露出的道佛的韵味,既是姚合个人审美的追求,也是在时代的大背景下,中晚唐佛学思想流行的体现。

自唐朝建立以来,佛教一直都被纳入帝王视线范围之内,如唐高祖利用佛教维护政治统治,武则天对佛教的热烈追捧,当然也不乏有帝王对佛教进行打压,如唐玄宗的推崇道教抑制佛教等。但发展至中唐后期,帝王们对佛教基本上秉承着推崇的态度。公元784年,德宗送印度高僧莲华钟一口,“救广州节度使李复修鼓铸毕,令送于南天竺金始寺,华乃将此钟于宝军国昆卢遮那塔所安置”[12,p47];公元780年,德宗命著名律僧圆照抄写其著作《四分律疏》,促进佛经流传。顺宗在位时间较短,但在其未继位之前,对佛教就有浓厚的兴趣,《宋高僧传》就记载了顺宗礼遇华严四祖澄观法师的事例:“顺宗在春宫,尝垂教令述《了义》一卷、《心要》一卷并食肉得罪因缘。泊至长安,频加礼接。”[12,p106]宪宗继位后,多次召集佛僧进殿询问佛法,并高调宣扬佛法,大兴佛法活动,以至于韩愈在《论佛骨表》中写到“焚顶烧指,千百为群;解衣散钱,自朝至落;转相仿效,唯恐后时;老少奔波,弃其业次。”至此,佛教成了全民狂欢的活动。

佛寺在唐朝是具有多重功能的,既具有政治功效又具有娱乐、教育功效,诗人们可自由聚集在佛寺,或是交谈,或是赋诗。更为重要的是寺院教育在唐代发展繁荣,这使得文人士子们与佛教联系更加密切。唐初期,由于社会开明安定,官学发达,在寺院学习读书的人较少,但安史之乱后,唐代官学逐渐衰微,士子们的生活举步维艰。寺院不仅为他们解决了食物与住宿之地,还为他们提供了修养身心、学习思考的氛围,故此,士子与佛教联系日继密切。在《南部新书》中有记载“长安举子,自六月以后,落第者不出京,谓之过夏。多借静坊庙院及闲宅居住,作新文章,谓之夏课。”[13]这里记载了落第士子在寺院学习的境况,我们不难推测,在寺院备考学习,已经成为唐代中后期的主要风尚之一。据《新唐书·五行志》记载“天宝以后,社会动荡,文人士子多怀忧愁劳苦之思,流寓四方,故多借居佛寺中,以求安身。”可见,佛寺已成为士子们的重要庇护所之一。而与此同时,唐代佛僧大多精通儒学,并且在文学上也有着不俗的造诣,这是一个不争的事实。因此,士子们与佛僧的交往也越发密切,文学创作也越发受到佛教的影响。

与此同时,佛教发展到中唐,禅宗打破传统修行方式,主张佛教世俗化,以“不假文字、直指人心、见性成佛”为修行主张,否定了任何外在形式的修行,这为佛教思想的流行与普及增添了新鲜血液,为更多不能割舍外在形式但却对佛教思想倾慕已久的人士提供了渠道。姚合所生活的时代恰逢大唐朝日落西山的时代,士子们入仕报国的情怀受到外在环境的限制,在压抑和愤懑之中,不得不另谋出路,寻求其内心的平衡,特有的生活环境使得他们无法做到真正的“出家成佛”,佛教的去形式化和世俗化,与他们通过精神上退隐来追求内心的平衡刚好契合。

唐代士子深受佛教影响,这一点毋庸置疑,他们生活在佛教文化大背景下,佛教义理不仅影响其生活方式,同时也影响着他们的文学创作。因此,《极玄集》中的佛教意蕴既是姚合个人独特的审美追求,也是在中唐大环境下,佛教流行的产物。

[1] 高楠顺次郎.大正新修大藏经(卷1)[M].东京:大正一切经刊行会,1930:464.

[2] 陈兵.佛教苦乐观[J].发音论坛, 2007,(2):5.

[3] 谢建忠.论佛教的“苦谛”与孟郊的诗歌[J].三峡学刊, 1994,1(10):40-46.

[4] 谢榛.李庆立,孙慎之,笺注.诗家直说笺注[M].济南:齐鲁书社,1987:345.

[5] 王辉斌.论孟浩然与佛教及其佛教诗——兼与王维的同类诗比较[J].江汉大学学报,2009,28(4):43-48.

[6] 蒋寅.大历诗人研究[M].北京:北京大学出版社,2007.

[7] 陈伯海.唐诗汇评[M].杭州:浙江教育出版社,1996: 1293.

[8] 吴河清.姚合诗集校注[M].上海:上海古籍出版社, 2012.

[9] 高楠顺次郎.大正藏(卷19)[M].东京:大正一切经刊行会,1934:122.

[10] 高楠顺次郎.大正藏(卷54)[M].东京:大正一切经刊行会,1934:1094.

[11] 龙树菩萨,著.梵志青目,释.姚秦三藏法师鸠摩罗什,译.中论[A].中华佛典宝库[C].台北:中华电子佛典协会(CBETA),2011.

[12] 赞宁.宋高僧传(卷3)[M].北京:中华书局,1987.

[13] 钱易.南部新书(已卷)[M].北京:中华书局,1958:21-22.

“”from the Perspective of Buddhism

ZHANG Qian, LIU Ze-quan

(Collegeof Literature, Xi'an University of Architecture and Technology, Xi'an 710055, China)

“” is an excellent selection of Buddhist aesthetics at the turn of the middle and late Tang Dynasty. Its strong Buddhist aesthetic implications are inseparably linked with Yao He’s life, opinions and social trend. On one hand, Yao He had good communication with monks and he had visited many Buddhist temples in his life. His poems reflected the ideas of Buddhism; on the other hand, after “An-Shi Rebellion”, Tang Dynasty had eunuchs and traitors who took powers inside. At the same time, there was a strong military campaign outside. Scholars and common people’s aspirations were difficult to achieve, so they turned to Buddhism. In “”, Buddhism’s ideas of “bitterness, emptiness, and meditation” are reflected.

“”; Yao He; Buddhism

I207

A

1009-9115(2019)01-0039-05

10.3969/j.issn.1009-9115.2019.01.009

2018-07-02

2018-11-04

张倩(1978-),女,河南洛阳人,博士,副教授,研究方向为唐诗学。

(责任编辑、校对:王文才)