磁共振全身弥散加权成像在淋巴瘤临床诊疗方面的应用价值及研究进展

2019-03-03王燕,宋琦

王 燕,宋 琦

(上海交通大学医学院附属瑞金医院放射科,上海 200025)

淋巴瘤是常见的血液系统恶性肿瘤之一,原发于淋巴结或结外淋巴组织,可分为霍奇金淋巴瘤(Hodgkin lymphoma,HL)和非霍奇金淋巴瘤(non-Hodgkin lymphoma,NHL),临床表现为无痛性淋巴结肿大、结外淋巴器官受累或全身症状等。美国癌症协会最新数据显示,淋巴瘤发病率占所有癌症的4.7%,其中NHL 发病率在男性及女性均排第7 位、病死率均排第9 位[1]。我国的淋巴瘤发病率和病死率也位居恶性肿瘤前十[2]。正电子发射计算机断层扫描(positron emission tomography/computer tomography,PET/CT)和对比增强CT(contrast-enhanced computer tomography,CECT)是常规用于HL 及大部分NHL 检出、分期和疗效评估的影像学检查方法[3],但因其存在电离辐射,对于需重复多次检查者,尤其是儿童和青少年,有增加二次恶性肿瘤的危险。近年来,全身弥散加权成像(whole-body diffusion-weighted imaging,WB-DWI)作为一种安全、无创、无电离辐射且经济的全身MRI 检查方法,已被广泛应用于淋巴瘤的临床诊疗。本文将就WB-DWI 在淋巴瘤诊断、分期及疗效评估、预后判断方面应用作一综述。

WB-DWI 的技术原理

弥散是指组织内水分子的随机热运动(即布朗运动)。组织内生物大分子如DNA 等的存在使水分子弥散受限。弥散受限的程度取决于细胞密度和细胞膜的完整性。弥散加权成像(diffusion-weighted imaging,DWI)就是从细胞水平检测水分子运动。DWI 以弥散能力的差异对图像信号转化。向人体施加弥散梯度场时,MRI 设备接收的信号衰减强度出现差异,经计算获得DWI 图像。衰减信号越强,阶差越大,所需弥散梯度强度越大,持续施加梯度时间也越长。弥散敏感系数即b 值取决于梯度脉冲的强度和持续施加时间。b 值越高,弥散权重越大,对水分子弥散运动越敏感,信号强度越大。表观弥散系数(apparent diffusion coefficient,ADC)反映了水分子的弥散能力,水分子的弥散能力越强,ADC 值越大,反之,ADC 值越小;且ADC 值不受场强及T2 透射效应影响。因此,细胞密度高的区域,细胞外间隙小,水分子弥散受限,DWI 为高信号,ADC 低信号;反之,细胞密度低的区域,细胞外间隙大,水分子弥散不受限,DWI 为低信号,ADC高信号。

DWI 可通过定性和定量分析方法进行评估。定量分析需要2 个及以上的b 值,目前,关于b 值的选择尚无统一标准,一般选择1 个低b 值如50 s/mm2,抑制血管内水分子的信号减少灌注效应,同时可提供类似T2 加权像的解剖信息;还需选择一个最大b 值如800 或1 000 s/mm2,提高病灶组织的对比度,同时具备高信噪比(signal-to-noise ratio,SNR)。需要注意的是,组织T2 弛豫时间长时DWI 为高信号,这并不是真正的弥散受限,称之为T2 透射效应,因此当高b 值DWI 为高信号时,需要结合ADC 图综合分析。

WB-DWI 是由Takahara 等[4]于2004 年提出的一项MRI检查技术,其同时结合短时反转恢复序列(short time inversion recovery,STIR)和平面回波成像(echo-planar imaging,EPI)技术,实现了自由呼吸状态下且无需静脉使用对比剂完成从颅脑到大腿中上段的扫描。STIR 序列抑制肌肉、脂肪等背景组织的信号可突出显示病变组织,提高SNR。EPI 技术是一种超快的图像采集技术,可缩短扫描时间。同时,对扫描获得的原始数据进行重建得到的全身黑白反转图,与最大密度投影的PET 图像类似,也称为全身类PET 成像,是继PET/CT、核素骨扫描之后的又一全身性的影像学检查技术。

WB-DWI 技术的应用

WB-DWI 被广泛应用于淋巴瘤和其他恶性肿瘤(如乳腺癌、结直肠癌、卵巢癌等)筛查、定性及临床分期。Sasamori等[5]对29 例同一日行PET/CT 和WB-DWI 检查的受检者进行研究,结果显示,PET/CT 对肿瘤病灶检出的灵敏度、特异度、准确率分别为65%、25%、48%;WB-DWI 则分别为59%、100%、76%,WB-DWI 对肿瘤检出的准确率和特异度优于PET/CT。该研究显示,PET/CT 检查可检出17 例恶性肿瘤患者中的10 例,而WB-DWI 结合PET/CT 检查则可检出其中的12 例。WB-DWI 对骨和软组织分辨率高,同时作为一种安全、无创的全身影像检查,其在多发性骨髓瘤、淋巴结转移及骨转移诊断中具有一定价值[6-8]。王攀峰等[7]发现,WBDWI 对多发性骨髓瘤检出率为95%,其诊断灵敏度高于CT;此外,经诱导治疗后最大病灶的中位ADC 值较治疗前高,治疗前、后分别为0.984×10-3mm2/s、1.142×10-3mm2/s,且均高于正常值,故认为诱导治疗后的WB-DWI 检查结果与患者的临床疗效间有一定相关性,可用于疾病的监测。Gong等[8]对WB-DWI 与PET/CT 进行比较研究,结果发现2 种检查方法间对胃肠道恶性肿瘤复发及转移的检出率一致性好,同时ADC 值可协助诊断转移淋巴结。

此外,MRI 技术的进步推动着WB-DWI 的临床应用。多次激发EPI 和集成匀场技术可减少磁敏感伪影及模糊效应,减少头颈部的几何变形,提高图像质量,同时获得更准确的ADC 值,可提高淋巴瘤患者颈部病灶的检出率,并进行准确分期[9-10]。敏感编码技术是一种利用多通道线圈的并行采集技术,可明显缩短扫描时间并提高图像质量[11]。淋巴瘤治疗反应具有异质性,功能弥散加权图是计算体素或亚体素后获得的功能图像,其可反映治疗后肿瘤的异质性,并具有预后判断价值[12-13],目前已被应用于肺癌及其他恶性肿瘤骨转移、脑转移等的诊疗中,而其在淋巴瘤治疗疗效评估方面也有着广泛应用空间。

WB-DWI 在淋巴瘤诊断方面的应用价值

诊断淋巴瘤的金标准是病理学结果,但淋巴瘤常为全身多发性病变,获得全身每一处病灶的病理结果无论从伦理角度还是实践方面都难以实现,因此需要结合患者临床表现和影像学检查来选择最佳穿刺部位,从而获得准确和全面的诊断。WB-DWI 既具备MRI 的技术优势,如安全、无创、无电离辐射、无需静脉内使用对比剂等,同时较PET/CT 检查经济。WB-DWI 作为一种全身性成像方法,可对临床疑诊淋巴瘤的患者进行早期、全面的评估。此外,WB-DWI 可进行定性和定量评估,ADC 定量分析对淋巴瘤和其他良恶性肿瘤的检出和鉴别、骨髓淋巴瘤的检出有一定优势。

一、诊断结内淋巴瘤的应用价值

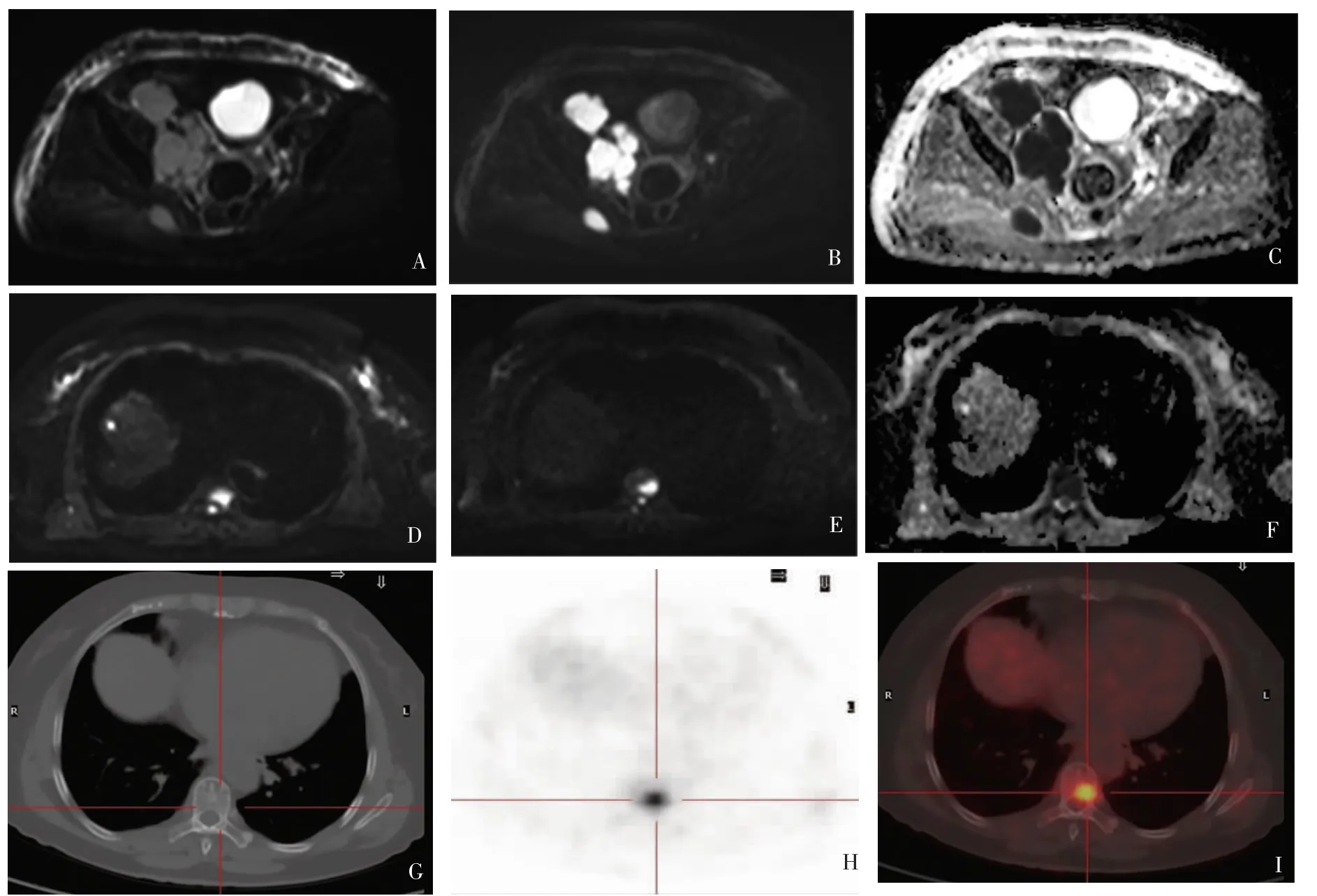

1.定性分析:淋巴瘤的细胞密度及核浆比高,细胞外间隙小,水分子弥散明显受限,DWI 呈高信号,ADC 为低信号(图1A、B、C)。低b 值图(如50 s/mm2)可提供类似T2 加权图的解剖信息,因此用于病灶的检出、测量和定位。

Lin 等[14]以最大径超过1.5 cm 为诊断肿大淋巴结的标准,用WB-DWI 和PET/CT 分别评估了15 例淋巴瘤患者共296 处肿大淋巴结,结果显示,WB-DWI 与PET/CT 检出结内淋巴瘤的一致性好(94%),且WB-DWI 检出病灶的灵敏度和特异度分别为90%、94%。Balbo-Mussetto 等[15]对WBDWI 与CE-CT 比较研究的结果显示,CE-CT 对结内淋巴瘤病灶检出的灵敏度和特异度分别89.86%、98.64%;WB-DWI分别为91.71%、99.26%,且CE-CT 假阴性结果的病灶直径大多<1 cm。可见,WB-DWI 有望替代CE-CT 用于淋巴瘤患者的评估。

图1 66 岁初发弥漫大B 细胞瘤患者

但DWI 定性分析无法鉴别良恶性淋巴结,同时对颈后、腹股沟区和腋窝小淋巴结过度灵敏,假阳性率较高,特异度低,需要结合ADC 定量分析以提高诊断的准确率,必要时可加行T1 加权和T2 加权序列扫描。此外,由于T2 透射效应的影响,组织的T2 弛豫时间长(如囊变、坏死),高b 值DWI为高信号,易误认为是弥散受限的区域,从而误诊为淋巴瘤,但此时ADC 低信号才是真正的弥散受限。

2.定量分析:DWI 定量分析常用于鉴别淋巴瘤、转移性淋巴结和颈部反应性淋巴结肿大。淋巴瘤病灶的ADC 值小于反应性淋巴结及其他恶性结内病变[16]。李莉等[17]的研究表明,ADC 临界值取0.900×10-3mm2/s 时,鉴别良恶性淋巴结的灵敏度及特异度均为100%。

鉴别不同亚型的淋巴瘤对于临床有重要意义,尤其是惰性NHL,其可能转化为侵袭性NHL。惰性NHL 的ADC 值低于侵袭性NHL 和HL[18-19],推测可能是由于惰性NHL 细胞密度较其他2 种亚型更高。但目前对于采用ADC 值鉴别不同亚型淋巴瘤仍存在争议。Mosavi 等[18]认为,平均ADC 值可能用于鉴别惰性与侵袭性NHL,二者分别为0.597×10-3mm2/s和0.822×10-3mm2/s。Wu 等[19]的研究结果则表明,ADC 值无法鉴别两者。

二、诊断结外淋巴瘤的应用价值

1.骨髓淋巴瘤:骨髓穿刺活检是诊断骨髓淋巴瘤的常用手段,但其为有创检查,且常因穿刺取材不佳而漏诊。WBDWI 可检出局灶性骨髓淋巴瘤,DWI 呈局灶性高信号,ADC低信号(见图1),但诊断弥漫性的病变的价值低。DWI 定量分析可用于鉴别局灶性骨髓淋巴瘤与正常骨髓,但需排除骨折所致骨髓水肿、骨梗死、感染、血管瘤及红黄骨髓转换不均等假阳性结果,大多数结合ADC 图可鉴别。总之,WB-DWI是一种安全、无创,且无需使用对比剂的全身影像学检查方法,可作为骨髓穿刺活检的补充手段,用于骨髓病灶的诊断。

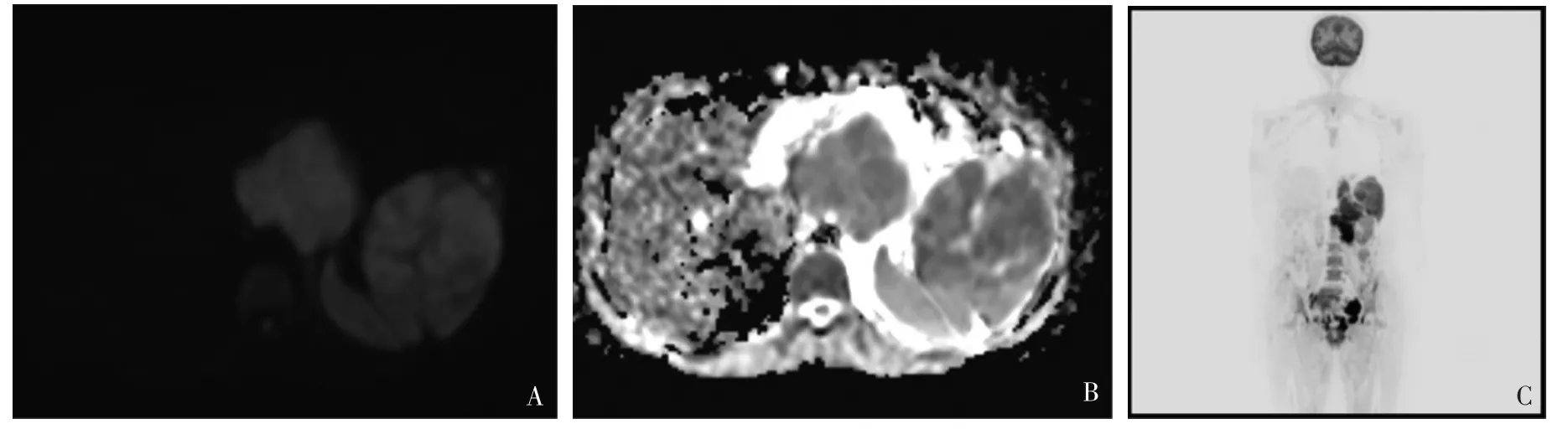

2.脾脏淋巴瘤:脾脏淋巴瘤最常见于弥漫大B 细胞淋巴瘤的脾脏浸润[20],可分为单发肿块型、多发肿块型、粟粒结节型及均匀弥漫型。Littooij 等[21]以脾脏体积>725 cm3视为脾肿大,以此诊断脾脏淋巴瘤,研究结果示,WB-DWI 与PET/CT 检查结果间一致性好,WB-DWI 检出脾脏淋巴瘤的灵敏度、特异度、阳性预测值、阴性预测值分别为85.7%、96.5%、85.7%、96.5%,诊断准确率高,且WB-DWI 可检出局灶性脾脏淋巴瘤,DWI 呈高信号,ADC 呈低信号(见图2)。但仅用脾脏大小诊断脾脏淋巴瘤并不准确,30%的脾脏淋巴瘤患者脾脏大小正常,而某些生理性原因及与淋巴瘤不相关的原因也可致脾肿大。此外,脾脏是淋巴器官,正常脾实质DWI 为高信号,因此DWI 诊断脾脏淋巴瘤,尤其是弥漫性病灶存在困难。

3.肝脏淋巴瘤:肝脏淋巴瘤多为进展期NHL 浸润[22]。DWI 结合T2 加权序列可提高鉴别肝脏良恶性局灶性病变的准确率,T2 加权序列、DWI 和T2 加权序列联合DWI 鉴别病灶的准确率分别68.8%、73.2%和80.3%[23]。Colagrande 等[24]以ADC 值0.918×10-3mm2/s 为诊断阈值,鉴别原发性肝脏淋巴瘤与其他肝脏恶性病变的灵敏度及特异度分别为81.7%、100%。

4.其他结外器官淋巴瘤:WB-DWI 还可检出其他结外器官(如胃肠道、胰腺、肾上腺等)的淋巴瘤,而这些病灶的检出将改变患者的初发分期,并影响其后续治疗。Stecco 等[25]的研究表明,WB-DWI 可提高胃肠道病灶的检出率,仅行PET/CT 检查漏诊了53%的胃肠道淋巴瘤,而PET/CT 联合WB-DWI 漏诊率为40%。Lin 等[26]的研究结果表明,原发性中枢神经系统淋巴瘤的平均ADC 值显著低于恶性胶质瘤,分别为1.1×10-3mm2/s 和1.4×10-3mm2/s,以ADC 值1.3×10-3mm2/s为诊断阈值,鉴别两者的灵敏度和特异度分别为69%和89%;动态对比增强MRI 鉴别两者的灵敏度和特异度分别为58%和72%,因此认为,通过ADC 值鉴别两者的能力优于动态对比增强MRI 检查。Serifoglu 等[16]的研究认为,鼻咽部淋巴瘤的平均ADC 值(0.44×10-3mm2/s)明显低于鳞状细胞癌及其转移瘤,且以ADC 值0.98×10-3mm2/s 为诊断阈值,鉴别良恶性肿瘤的灵敏度为85.3%、特异度为78.6%。

WB-DWI 在淋巴瘤分期方面的应用价值

淋巴瘤的精确分期十分重要,尤其是HL,分期的不同将影响其预后,并可能改变治疗方案。目前使用的淋巴瘤分期标准为Ann Arbor/Cotswolds 分期系 统[27]。PET/CT 和CE-CT是常规用于淋巴瘤分期的影像学检查,但均存在电离辐射。WB-DWI 由于无电离辐射、对病灶检出灵敏,在淋巴瘤分期中的应用前景良好。

图2 42 岁初发弥漫大B 细胞淋巴瘤患者

Balbo-Mussetto 等[15]对41 例侵袭性NHL 患者进行分期,结果表明,其中12 例通过CE-CT 检查作出Ann Arbor 分期判断,与WB-DWI 检查作出的结果判断不一致,CE-CT 检查对骨髓浸润检出不灵敏,低估了29%的患者,而WB-DWI 分期准确率达100%。Lin 等[28]的研究纳入了15 例弥漫大B 细胞淋巴瘤患者,结果发现,通过WB-DWI 检查得出的Ann Arbor 分期与PET/CT 结果间一致性良好(93%)。此外,以PET/CT 检查结果为参照,采用WB-DWI 检查对儿童及青少年结内淋巴瘤分期的灵敏度和特异度分别为93%和98%,结外淋巴瘤分期的灵敏度和特异度分别为89%和100%[29]。

WB-DWI 在淋巴瘤疗效评估及预后方面的应用

化疗后,早期淋巴瘤体积的变化不明显,而治疗晚期疗效好的病灶体积缩小,但也可能由于纤维化而无变化[30]。因此,病灶大小变化不是疗效评估的灵敏指标[30-31]。巨块型HL可预测早期疗效[31],这可能与体积大的病灶血流灌注差、化疗药分布少而疗效不佳有关。淋巴瘤疗效评估可采用ADC值、ADC 变化率。

一、ADC 值预测治疗反应和预后

化疗后细胞及血管水平的改变发生在肿瘤大小改变之前,治疗有效的病灶,其ADC 值发生变化可先于体积改变出现,因此DWI 是评估化疗早期疗效的有效指标。淋巴瘤患者化疗后其残余病灶DWI 信号减低,ADC 值增加,原因可能是化疗导致细胞坏死、细胞核溶解,肿瘤细胞密度及细胞增殖度减低,细胞外间隙水分子增加,弥散受限程度减低。

Albano 等[31]的研究结果显示,治疗疗效好的HL 患者,其初诊和中期平均ADC 值分别为0.70×10-3mm2/s 和1.01×10-3mm2/s,而疗效差者的初诊和中期患者的平均ADC 值则分别为0.73×10-3mm2/s 和1.83×10-3mm2/s。

测量ADC 值对于淋巴瘤疗效评估及预后判断有一定价值。治疗有效的淋巴瘤ADC 值升高,疗效差的患者,其病灶中期平均ADC 值明显低于疗效好者(分别为1.01×10-3mm2/s和1.83×10-3mm2/s)[31]。Mosavi 等[18]的研究显示平均ADC 值升高与较长的总生存期有关,HL 患者的总体生存率和无进展生存率分别为83%、75%,惰性NHL 分别为78%、56%。但治疗前ADC 值对于不同类型肿瘤的疗效预测结果不同。Hatakenaka 等[32]对38 例头颈部鳞状细胞癌患者治疗疗效评估的研究表明,治疗前ADC 值较低者疗效好,ADC 值分别为0.74×10-3mm2/s 和1.02×10-3mm2/s,而Schmeel 等[33]对结肠直肠癌肝转移患者的研究结果则认为,治疗前ADC 值高的患者疗效较好,且无进展生存期更长,ADC 值>0.935×10-3mm2/s 的疗效好的患者无进展生存期为14 个月,ADC值<0.935×10-3mm2/s 者则为5 个月。

二、ADC 值及ADC 值变化鉴别残留、复发病灶

ADC 变化率与无进展生存期及肿瘤复发显著相关[30]。但淋巴瘤治疗疗效具有异质性,即多发病变中不同病灶的疗效不同,同一病灶外周和中央区域的治疗反应不同,因此ADC 值变化率并不能全面反映疗效。de Paepe 等[30]认为,治疗后ADC 变化率最小的部位疗效最差,因此采用最小ADC值变化率来评估患者无进展生存期才有意义。

鉴别治疗后残余淋巴瘤病灶和治疗后改变(如纤维化)等对疗效评估很重要。有文献报道,测量ADC 值对鉴别不同恶性肿瘤残余病灶、复发或治疗后改变有价值,当在常规MRI 检查基础上结合DWI 时,采用ADC 值鉴别残余或肿瘤复发与治疗后改变的灵敏度和特异度提高,且残余肿瘤或肿瘤复发灶的ADC 值比治疗后改变的ADC 值低[34-35]。Nural 等[35]的研究结果示,结肠直肠癌肿瘤复发灶的中位ADC 值为1.07×10-3mm2/s,治疗后改变的中位ADC 值为1.91×10-3mm2/s。Littooij 等[36]的研究显示,以ADC 值1.21×10-3mm2/s 为临界值时,WB-DWI 检出残余淋巴瘤的灵敏度和特异度分别为100%和91.7%,可见,ADC 值对鉴别残余淋巴瘤及治疗后改变有价值。

三、ADC 值评估细胞增殖性

Ki-67 指数是判断HL 患者预后的指标,Ki-67 指数与ADC 值呈负相关,且Ki-67 高表达组(>50%)的总生存期明显比低表达组短,56%和91%[37]。徐贤等[38]的研究表明,Ki-67表达程度越高,ADC 值越低,低表达组、中表达组和高表达组ADC 值分别 为1.019×10-3mm2/s、0.828×10-3mm2/s 和0.625×10-3mm2/s。因此,WB-DWI 一定程度上可以无创地评估恶性淋巴瘤的细胞增殖活性,对淋巴瘤预后判断有一定的价值。

WB-DWI 的不足

除了MRI 检查技术本身的劣势(如体内金属植入后、幽闭恐惧症患者等禁忌证),WB-DWI 仍存在一些不足之处。首先,由于DWI 对运动的检测灵敏,因此纵隔内心脏搏动及呼吸运动会导致该区域内病灶的漏诊,尤其是气管旁、主动脉旁、肺门、心膈角等区域的小病灶,呼吸门控技术的使用可能弥补部分不足。其次,选择的b 值过高、脂肪抑制不充分及气体-组织界面产生的磁敏感伪影可使ADC 计算错误,从而导致误诊;第三,T2 透射效应使组织T2 时间长的区域(如囊变、坏死)在高b 值DWI 呈高信号,进而导致误诊,而结合ADC 图可加以鉴别;钙和铁沉积在ADC 图为低信号可误诊为病灶,但其在所有b 值DWI 及T2 加权像也均为低信号,可与病灶相鉴别。此外,脾脏和其他弥散受限的器官及结构(如肾上腺、涎腺、肋软骨等)正常状态下高b 值DWI 表现为高信号,因此WB-DWI 对其病灶的检出,尤其是弥漫性的病变诊断存在困难。

总 结

WB-DWI 对于需多次检查,尤其是儿童及青少年淋巴瘤患者的诊断及分期、疗效评估及预后方面具有很大的优势,是一项安全无创、有效、经济的检查方法,同时随着MRI 检查技术的不断进步,具有广阔的临床应用前景。