中国西北植物调查所的创建、发展及其历史贡献

2019-03-02伍小东

伍小东,姚 远

(西北大学 科学史高等研究院,陕西 西安 710127)

1936年11月18日,北平研究院植物学研究所与西北农林专科学校在陕西武功合组成立的中国西北植物调查所是我国近代西北地区建立最早的生物学研究机构。从最初成立到1949年被中国科学院接收,其在西北地区艰苦卓绝发展的13年,不仅为西北地区树立了自然科学研究的典范,更是极大地推动了民国时期西北地区生物学研究和农林事业的深入发展。然而,目前对此机构的相关研究极少,仅见到一些成立时的新闻报道[1-3]和工作开展情况的简短报道[4],以及北平研究院[5-6]和西北农学院[7-8]的相关论文和著作中略有涉及,着墨较多的《北平研究院植物学研究所史略》也是以重点人物为线索对西北植物调查所重要事件作了概述[9],缺乏对该机构相对全面的介绍及其重要意义的评述。本文通过分析陕西省历史档案馆西北农学院相关卷宗中新发现的档案和北平研究院历年的工作报告,在挖掘现有文献资料的基础上,对调查所创建的背景、发展过程及其学术成就进行了系统的梳理,旨在更深入地揭示这一机构在西北地区传播先进的研究理念和提高西北地区农林高等教育水平的重要意义。

1 北平研究院植物学研究所的法国科研体制背景及西迁准备

北平研究院创建于1929年,院长李煜瀛(1881—1973)长达10年的留法经历使其以法国研究机构为蓝本形成了北平研究院的行政管理体制,特别重视研究所、研究会、学术会议、会员(院士)等制度建设。这些因素使北平研究院在科研体制上形成了鲜明的法国背景。植物学研究所作为下设机构之一,自然也受到这种因素的影响。在成立之初仅有的两名研究员,所长刘慎谔(1897—1975)和研究员林镕(1903—1981)都有长达10年的法国留学经历。除此之外,刘慎谔的学生王云章、郝景盛等担任助理员和练习员。主要研究人员的留法背景及其这种师承关系,使得植物学研究所在科研体制、科学语言的使用、植物学研究方法等方面体现出了浓厚的法国文化色彩。

图1 北平研究院植物学研究所办公地址——来远楼Fig.1 Address of the National Botanical Institute of Peking——Laiyuan building

植物学研究所最初办公地址在北平天然博物院的来远楼,研究资料只有刘慎谔从法国带回来的植物标本和一套法国植物志,以及一些零散的书籍。之后,在刘慎谔的带领下,积极采购图书杂志,同时派人到各地采集植物标本,选派所内人员外出学习。经过几年的发展,科研工作逐步走上轨道。1933年时,北平研究院植物研究所已经基本完成了华北和东北的植物采集工作,随后确定了以黄河流域为中心、推及西北的工作方案,先后派人在陕西、青海、甘肃、新疆、绥远等地采集标本合计7768号[10]。随着工作重点的转移和战争由东北向华北的扩散,在西北地区布展研究机构的计划也提上了议程。

2 中国西北植物调查所的创建与发展

2.1 成立与运行

1936年9月30日,国立北平研究院致函西北农林专科学校提出联合建所并附有11条简约细则,明确合组目的在于北平研究院植物学研究所研究和采集的方便,也便于西北农林专科学校的植物研究和教学需要。西北农林专科学校校长辛树帜(1894—1977)复函表示“本校完全同意”[注]函复关于合组中国西北植物调查所一案,本校完全同意,请查照由[R].西安:陕西省档案馆,全宗号84,案卷号150.。随后,11月18日在西北农林专科学校召开了成立大会,有来自校方和北平研究院的代表30余人出席了会议。成立大会当日,西北农林专科学校校方同意北平研究院前函意见,同时,聘刘慎谔为调查所所长。12月10日,西北农林专科学校连同“简约”和职员名单呈报教育部,12月教育部指令“准予备案”[注]据呈报与国立北平研究院合组中国西北植物调查所准予备案由[R].西安:陕西省档案馆,全宗号84,案卷号.150.。 至此,我国近代西北地区第一个自然科学研究机构——中国西北植物调查所宣告成立。

图2 国立北平研究院与国立西北农林专科学校的公函和教育部准予备案的指令Fig.2 Letter of the National Peking Institute between the Northwest Agriculture and Forestry College, the filed Command of the Ministry of Education

调查所所址设在学校新建教学楼的4层,下设西北森林分布研究室、各地自生经济植物调查组、西北牧草研究组、西北菌类及植物病害研究组、地方植物图志编制组等。其运行机制以1936年10月双方协商拟定的“简约”为准。1939年,西北农林专科学校更名国立西北农学院后,北平研究院李煜瀛院长提出“自合组成立以来,成绩甚佳,拟继续合作二年”[注]国立北平研究院关于送合组中国西北植物调查所章程请盖章分别留存事给国立西北农学院筹备委员会的公函[R].西安:陕西省档案馆,全宗号84,案卷号225.,对简约略作修订之后继续运行,之后的几年间,虽经数次续签,但内容无太大变化,一直执行至1949年。

图3 中国西北植物调查所合作简约Fig.3 The simple contract of the North-West Botanical Institute of China

2.2 植物园建设

植物园不仅是普及植物学知识的重要场所,也可以为研究提供鲜活的实验材料。在北平时,刘慎谔就在万牲园的西部筹建了植物园,西迁至武功后刘慎谔同样积极筹建植物园。他起初计划在西北农林专科学校大道西段开辟300亩(20hm2)地,一半为植物分类区,一半为植物生态区,然而,迫于经费等方面原因最后仅建成占地110亩的小型植物园。至1939年11月,植物园已有移自秦岭的苗禾6 000余株,后又相继植入高山、旷野、池沼的多种植物,达到了一定的规模[14]。但是,随着战争的不断持续,物价飞涨,植物园“感维持之难”。1942年,代理所长王云章与西北农学院周伯敏(1895—1965)院长商议,将植物园的部分荒地“与附近农民约以分种,所中出籽种,种地者出劳力,收获后除稿杆归种地者外,各分一半”[注]西北植物调查所致西北农院学院函[R].西安:陕西省档案馆,全宗号84,案卷号124.。按此方法,1942年夏,西北植物调查所“分得小麦十二石一斗(武功县斗),扣除籽种二石八斗,净余九石三斗”用以维持调查所的运转。这也从一个侧面展现出抗战时期科学研究工作的艰辛状况。

2.3 创办学术期刊

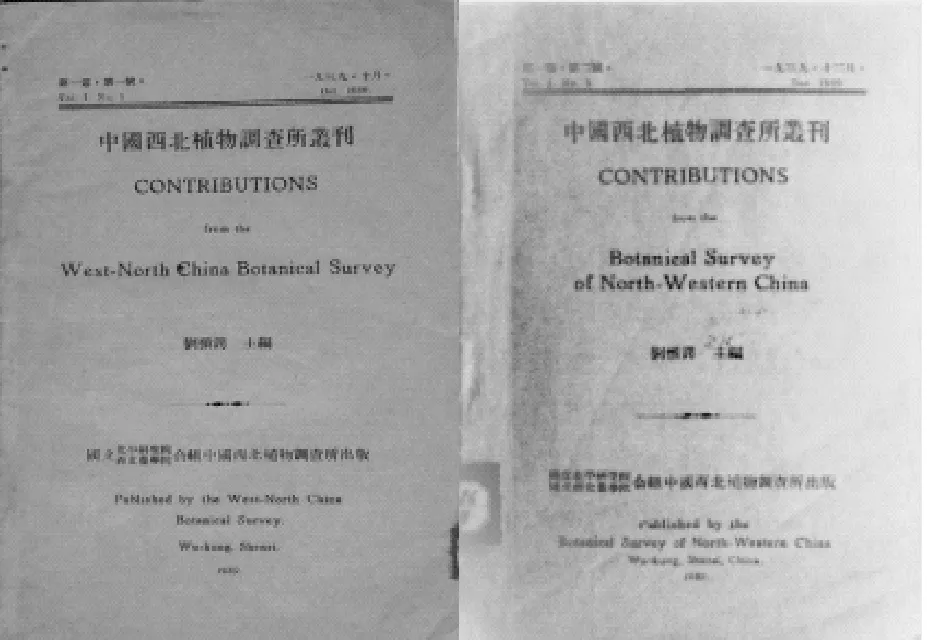

学术期刊是研究机构对外交流和展示的窗口。抗战全面爆发后,植物学研究所主办的《国立北平研究院植物学所丛刊》被迫停刊,西迁至武功后,刘慎谔通过多方努力再次创办了《中国西北植物调查所丛刊》。但是,最终由于排版的困难和经费的限制,在1939年10月和12月出版了第1卷第1期和第2期后被迫停刊。其中,第1期载有菊科研究权威林镕的《钟氏菊科植物目录》,世界马先蒿研究专家钟补求(1906—1981)的《黄山植物目录补遗》,第2期刊登了最早致力于卫矛科植物研究的王振华的《中国卫矛科之研究其二》。

2.4 研究队伍

图4 《中国西北植物调查所丛刊》第1卷第1期和第2期封面Fig. 4 《Contributions from the West-North China Botanical Survey》the first and second covers of Volume 1

北平研究院植物学研究所成立之初共有职员8人,包括研究员2人,助理员和练习员各2人,植物园管理员和绘图员各1人。发展至1936年西迁成立中国西北植物调查所时,在给教育部和西北农林专科学校的职员名单中已有18人。之后,随着战争的不断扩大,调查所的经费十分拮据,以至大家的日常生活都极为困难。根据王云章1943的信件记述,当时所中标本室、图书室、杂务、绘图、采集及研究人员仅有十余人,经费每月仅2 000 元,薪金占1 700 元,所余200~300元不足纸、笔、邮资之开销[16]。因此,一些职员离开调查所另谋其他发展,调查所内的研究人员也开始兼课以获得报酬补贴其他支出。夏纬瑛、王振华、王云章、钟补求、孙万祥等都曾出现在西北农学院的职员名单中。同时,西北农学院的林镕教授和孔宪武教授也在研究所兼任研究员。1947年2月,植物学研究所复员北平后在职人员只剩8人,到1948年时,又再次恢复至战前的水平,达到了16人之多[注]北平研究院.职员资历表[R].南京:中国第二历史档案馆,全宗号394,案卷号5.。除职员变动外,所长一职也出现过两次更替。1940年,刘慎谔为在昆明设立植物研究所四处奔波,王云章兼代所长。抗战结束后,1948年10月由王振华代理所长。此时,研究人员已经基本回到北平,调查所的主要工作只是设法把从沔县运来西安的图书标本等运往北平。

3 西北植物调查及其学术贡献

当时的植物学研究在国内尚处于起步阶段,特别在抗战大后方由于社会环境和实验设备的限制,调查所的主要工作还是以植物标本采集和分类研究为主,其中以种子及菌类植物的研究较有进展。此外,鉴于战时的特别需要,响应国民政府发展实用科学的口号,“尤注重于经济植物之调查与农林问题之探讨”,如西北的杂草,渭河流域的杂草,西北药材研究,病菌食用菌、四川的森林等,“以期对西北之开发事业有所贡献”。

图5 中国西北植物调查所成立大会合影(前排左二刘慎谔)Fig.5 Group photo of the establishment of the North-West Botanical Institute of China (the second of left in the front row is Liu Shen′e)

在植物采集方面,西迁之后相继开展的重要活动有:1937年对甘肃之夏河、岷山,四川之松潘,山西、河南之太行山脉,陕南一带的调查采集;1938年对四川西部、西康东部、湖北西部、陕西南部以及华山、太白山等地的调查采集;1939年对四川东部之巫山,湖北西部之巴东、兴山、宜昌一带,甘肃之天水、徽县、成县康县、武都、西固、文县、岷县、卓泥、洮州、林洮等地,陕西之华山、太白山、宝鸡、郿县(眉县)等地的调查采集;1940年对甘肃之天水、甘谷、武山、鞏昌、渭源、漳县、岷县、卓泥、洮州、临洮,陕西之黄龙山、太白山等地采集;1941年对甘肃之兴隆山、祁连山等地,陕西之沔县、太白山各地之采集;1942—1946年每年均派人员到甘肃以及陕西各地调查,并于每次采集中,对于各地之森林面积、牧草繁衍以及药用植物之产量等有关植物应用诸问题特别注意[18]。所得标本中尤以华北及秦岭之植物为完备,蒙、新、青、藏之植物为珍奇。总体来说,抗战时期历年采得标本4万余号,交换标本4万余号,加之战前的6万余号,战后共计15万余号[19]。

在植物采集和研究的基础上,西北植物调查所也取得了一些重要的学术成果。在研究论文方面,刘慎谔的《中国西北之植物地理》根据自然之现象将中国分为8个区,在此基础上,从内西北、近西北和远西北分别论述了西北植物的平面分布情况;王振华的《陕西南五台山植物志》对西安南部秦岭南五台山的植物种类和分布作了详细的阐述;崔友文的《华山植物之研究》记述历年在华山所采集的标本,共计82科278属429种,包括2个新种,《陕西楼观台植物之研究》记载了在楼观台发现和命名的67科123属156种植物;刘慎谔、黄逢源的《中国西北紫孢子类伞菌之研究》记述了太白山及武功一带所产的紫孢子类及黑孢子类菌共7属32种和2变种,以及《中国西北氈菌之研究》《中国西北掃帚菌之研究》《中国西北之盤菌之研究》;此外,还有夏纬瑛的《陇南经济植物调查》和钟补求的《中国西北悬钩子属之研究》等文章。抗战期间,调查所完成的论文大约25篇,但因“物力艰难、印费昂贵”,除个别得以发表外,大多数未能刊行。

研究著作方面,在前期完成《中国北部植物图志》前五卷编撰出版工作的基础上,第六卷《胡桃科桦木科殻斗科》在印刷中以及松柏科卫矛科木犀科亦在编撰中[20],但最终未见出版发行。郝景盛完成的《中国木本植物属志上卷》(中华书局印行)将中国所产之木本植物各科属编制检索表并附说明及分布,每属之主要种举例论述以供国内园艺、农林、生物、博物各系学生研习木本植物之用;郝景盛完成的另一本著作《中国裸子植物志》(正中书局印行)根据德国爱贝瓦林业专科大学木材研究所所藏中国裸子植物模式标本记录而成;汪发缵撰写的《峨山海桐图志》编入了《峨山植物志》中;简焯坡撰写了《云南省路南县志》的《植物部门》部分[21]。此外,编撰《中国植物文献汇编》和《太白山植物图志》也是刘慎谔的研究计划之一,尤其后者已经完成了木本部分,但最终未能出版,个中原因,不得而知。

4 中国西北植物调查所创建的历史贡献

第一,创造了一种国立科研院所与地方高校战时合作开展基础科学研究的新机制,包括地域选择、机构组成、经费来源、研究队伍结构、调查研究方法等具体内容。对北平研究院植物学研究所而言,在抗战全面爆发以后借此保全和光大了我国北方植物学研究的一支重要力量,并借此开辟了新的植物调查领域,丰富了植物生态学和植物地理学的深入研究。对西北农林专科学校来说,成立之初科学研究基础薄弱,与国立科研院所的合作较快地提升了教学与研究水平,并由此建立了教学与科学研究相辅相承的一种新机制,使学生不出校门而知广袤西北之植物种类和生态分布,使教师可从其艰难调查采集实践中得到精神上、方法论上的模仿。这种合作共赢的发展模式迅速在西农推广。1940年,该院与军政部兵工署合作共营国防林,与经济部中央农业试验所合作开展田间肥料实验区。1941年,与农林部陕西改良作物品种繁殖场合作进行物种研究与改良。同年,与经济部水工试验所合组成立“武功水工实验室”,开创了中国水利教育史上最早的研究生教育。

第二,创建了我国西北地区最早的自然科学研究机构,开辟以植物学研究为示范的现代科学研究事业,为刚起步的西北科学事业发展注入新鲜的活力。在西北植物调查所成立之前,整个西北地区的科学研究事业十分薄弱:晚清时期,仅有法国动物学家谭微道(Armand David,1826—1900)、英国博物学者克拉克(Robert Sterling Clark,1877—1956)、苏柯仁(Arthur de Carle Sowerby,1885—1954)、安德森(M.P.Anderson)等学者在延安、榆林、西安等地有过动植物学调查和搜集活动[22]。民国时期,西北地区仅有西北大学、西北农林专科学校、东北大学、延安自然科学院、甘肃学院和新疆学院等高校,各类科学研究活动基本属于空白,专门的科学研究机构更是无从谈起。当时,当地的政治、教育、农、工、商、医等情形“仍保持其百年前之状态”。植物学研究所的西迁与合组,不仅因国家“开发西北”战略规划,承担起了科学家的社会责任,也使之成为西北地区最早的科学研究机构,开创了以中国学者为主导的西北植物学研究和植物学人才培养的新局面。

第三,北平研究院植物学研究所的西迁和刘慎谔在西北地区的扎实研究树立了“立足西北,融汇世界”的先进理念。他利用从法国带回的2万余号植物标本和从法国学得的拉马克进化论,以及中法合作进行西北科学考察的经历,将拉马克生物进化论和欧洲现代植物学调查研究的方法,示范性地引入我国西北地区,从而以植物学研究为主,带动了西北地区的科学考察活动和国际合作科学研究。西北植物调查所通过与国外植物学研究机构(美国农业部植物事务所、纽约植物园、瑞典皇家博物院等)交换标本,以英文的形式通过《国立北平研究院植物学研究所丛刊》、《中国西北植物调查所丛刊》等期刊向外传播和交流研究成果,并使以法国科研模式创建的研究机构以及以拉马克生物进化论为指导的西北生物进化研究逐渐中国化,成为“立足西北,融汇世界”的一个典范。它将欧洲植物学研究的现代化科学研究方法特别是以野外实地考察、标本采集、分类科目种属、参以生态地理分布的植物学研究方法,示范性的引入我国西北地区,与中国传统农业相融和,大大提升了西北农林高等教育的水平。这对厘清我国西北高等教育与科学研究源流,以及对于我国高等教育与科学研究在新时代的创新发展,都具有深远的历史意义和现实意义。