乳腺导管内癌患者高频彩色多普勒超声与X线摄片检查早期诊断价值比较

2019-03-01徐华军陈文显

沈 吉,徐华军,陈文显

(浙江大学湖州医院//湖州市中心医院超声科,浙江 湖州313000)

导管内癌是一类高度异质性疾病,是指乳腺小叶内或乳腺导管上皮细胞异常增生,而未侵入周围基底膜的病变,其预后较好[1]。近期研究表明[2],导管内癌是不典型增生进展至浸润性乳腺癌的一种癌前病变,而并非真正的乳腺癌。而临床中常在超声和X线摄片等早期筛查此类乳腺癌前病变过程中出现漏诊的情况,对患者临床治疗极为不利。所以,有效且准确筛查导管内癌,以减少漏诊的发生,对改善患者的预后状况,提高其生存效益具有重要意义。本研究通过收集本院55例经手术证实为导管内癌患者的临床资料,对其影像学资料进行回顾性分析,比较高频彩色多普勒超声与X线摄片检查的影像学征象及早期诊断价值。

1 材料与方法

1.1 一般资料

收集湖州市中心医院2017年1月至2017年12月55例经手术和病理结果证实为导管内癌患者的临床资料,回顾性分析其影像学资料,包括高频彩色多普勒超声与X线摄片检查,均于术前接受影像学检查,均为女性,年龄为27~69岁,平均为(43.9±9.5)岁。本研究已经过我院伦理委员会批准,所有患者均签署知情同意书。

1.2 超声与X线检查方法

超声仪器为意大利百胜公司MyLab70彩色多普勒超声诊断仪。取患者仰卧位,将双手置于头部两侧,使乳腺及腋下充分暴露。以高频探头,并根据图像质量调整探头频率,以使二维图像达到最佳显示状态,根据常规检查进行多次扫查。仔细观察病灶形态、内部回声、后方回声、边界及腋窝淋巴结等状况,并选择能量多普勒模式,对瘤体内部和周围血流分布状况进行观察。55例患者同期均行乳腺X线摄片检查,仪器为全数字乳腺X线摄影机(西门子MAMMOMAT Inspiration)。通过加压固定摄片法,选择全自动曝光控制模式进行检查。取立位为摄影体位,以正位与外斜位为投照位,必要时加照局部放大位及侧位。

1.3 影像学征象

1.3.1 高频彩色多普勒超声诊断乳腺癌的影像学征象 ①出现低回声区,边界欠清晰,形态规则不一,后壁伴声衰减,内部回声不均,呈现分叶状、蟹足状、毛刺状改变;②低回声内部及周围出现肿瘤滋养血管伸入,采用脉冲多普勒超声可探及高阻动脉频谱;③低回声区纵横比为1或以上;④低回声区中发现微小强回声光点(微小钙化的表现)[14]。

1.3.2 全数字乳腺X线摄影诊断乳腺癌的影像学征象 ①出现密度不均的灶状致密影;②出现毛刺状、边界模糊不规则、高密度结节影;③小于临床触诊的肿块,发现恶性钙化,即呈现簇状分布排列的不规则混合型、颗粒型或细沙型等微小钙化影(超过15枚/cm2);④局部皮肤凹陷、增厚,且呈现“橘皮”样改变,乳头出现“漏斗”征或内陷等;⑤若出现恶性钙化,而无其它恶性征象者,也可诊断为乳腺癌。

1.4 统计学方法

将患者的临床相关数据录入SPSS 23.0版统计学软件,计量资料用均数±标准差(±s)表示,计数资料的比较则用χ2检验,以P<0.05表明差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 患者的基本情况

55例患者中,肿瘤直径均低于3 cm,其中合并腋窝淋巴结触诊阳性2例;临床触及肿物31例(伴有皮肤橘皮样改变2例,乳头凹陷4例,乳头溢血5例),临床未触及肿物24例,其中17例为健康体检表现,因乳头溢血为首发表现就诊者7例。

2.2 两种影像学方法的检出情况

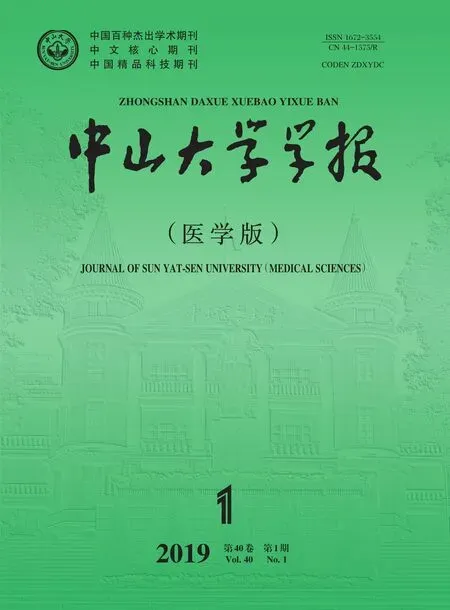

2.2.1 彩色多普勒超声检查 55例患者中,经高频彩色多普勒超声检查具有导管内癌声像图表现28例,其中探及微小钙化26例,血流表现:肿瘤病灶血流阻力指数高于0.7者11例,病灶峰值流速为25~40 cm/s者14例。彩色多普勒超声检查的诊断准确率为50.9%,超声所示无任何异常表现而漏诊5例,漏诊率为9.1%;误诊为乳腺纤维腺瘤10例,误诊为乳腺增生12例,误诊率为40.0%(图1)。

图1 乳腺导管内癌超声检查图像Fig.1 Ultrasound image of breast cancer in situ

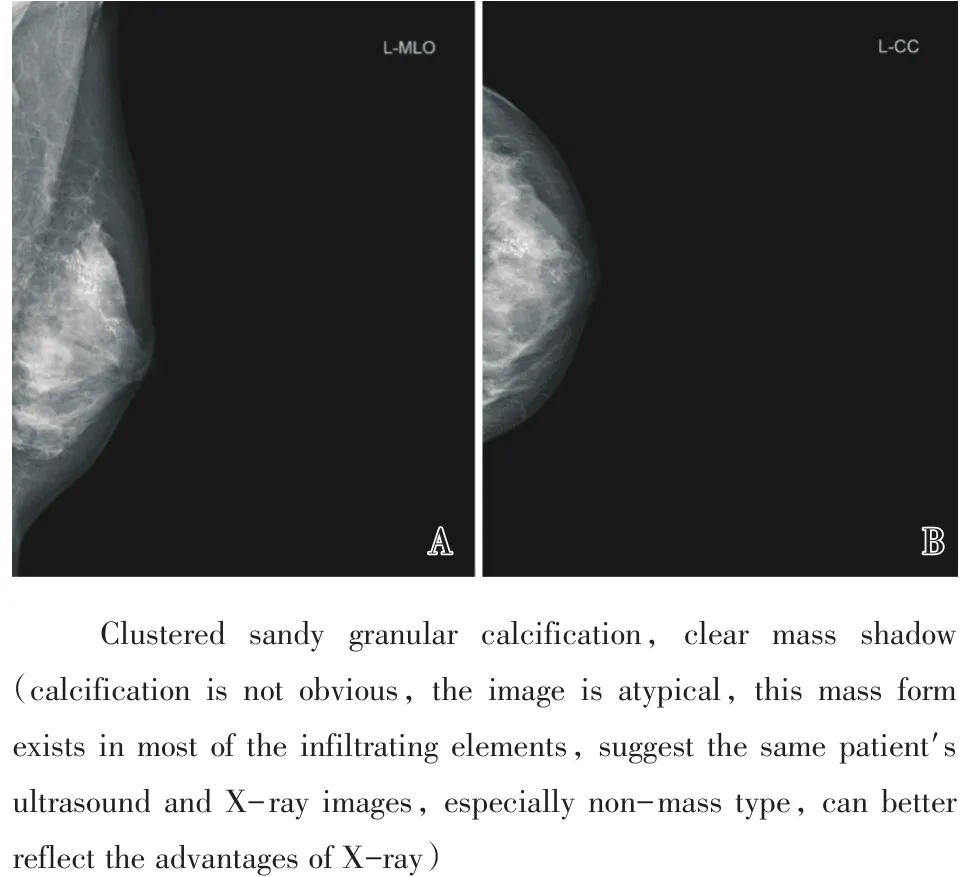

2.2.2 X线摄片检查 55例患者中,经X线摄片检查具有导管内癌表现39例,其中伴有乳腺皮肤有橘皮样改变7例,典型恶性钙化37例,仅出现恶性钙化但无其它恶性征象2例,密度不均的灶状致密影4例,乳头凹陷和乳腺局部皮肤增厚3例,伴有边界欠清晰、高密度的毛刺状结节影4例。X线摄片检查的诊断准确率为70.9%;显示为正常乳腺而漏诊7例,漏诊率为12.7%;误诊为乳腺增生4例,乳腺纤维腺瘤5例,误诊率为16.4%(图2)。

统计学结果显示,经X线摄片检查对导管内癌诊断准确率(70.9%)较高频彩色多普勒超声检查(50.9%)明显升高(χ2=3.880,P=0.049),并且其诊断肿瘤微钙化的准确率(67.3%),较彩超检查(47.3%)明显升高(χ2=4.495,P=0.034;图1、2)。

图2 乳腺导管内癌X线摄片图像Fig.2 Mammography images of breast cancer in situ

2.3 两种影像学方法综合诊断结果

55例患者中,经彩色多普勒超声与X线摄片检查均诊断为导管内癌29例;彩超诊断为乳腺纤维腺瘤或乳腺增生的22例患者中,X线摄片诊断为乳腺增生4例,诊断为导管内癌5例(出现恶性钙化或伴有局灶性致密影)。彩超漏诊的5例患者中,X线摄片诊断为导管内癌2例(均为恶性钙化),另3例也表现为正常腺体结构而导致漏诊。X线摄片诊断为乳腺纤维腺瘤或乳腺增生的9例患者中,彩超亦表现为乳腺增生4例,诊断为导管内癌5例(伴有腋窝淋巴结异常2例,出现不规则低回声肿块,边界欠清晰3例)。所以,在55例患者中,彩超诊断为导管内癌而X线摄片未检出5例,X线摄片诊断为导管内癌而彩超未检出7例。故此,结合彩超与X线摄片诊断为导管内癌共43例,诊断准确率明显提高,为78.2%。

3 讨论

导管内癌属于病理学范畴的概念,是终末小叶单位内或局限性乳腺导管的上皮细胞出现恶变而尚未突破基底膜。随着乳腺X线摄片常规筛查的逐渐增多,导管内癌的检出率明显升高,在目前新诊断的乳腺癌中约占25%[3]。另有研究指出[4],随着近年来乳腺X线摄影技术应用的逐渐增多,导管内癌伴微小浸润在所有乳腺癌中的占比明显升高,但其比例低于1.0%。小叶原位癌为前驱病变的范围及浸润性乳腺癌的高危因素,目前学者对其生物学意义的看法不一。

组织病理学活检是目前临床诊断导管内癌的金标准,本组中的55例患者均为手术和病理结果确诊为导管内癌。但需要明确的是乳腺穿刺为侵入性检查之一,不宜将其作为常规检查方法,而采取影像学诊断是临床常规筛查的主要手段,且联合应用多种影像学诊断技术有助于提高检出率,提高诊断效能[5]。早期发现导管内癌,并及早进行有效治疗可极大地改善患者预后状况。既往研究表明[6],导管内癌伴微浸润者3、5年无病生存率均高于90%。国外研究报道[7],导管内癌患者通常在生存方面具有极好的预后效果,然而,其在新的同侧乳腺癌事件发生率高,甚至较浸润性乳腺癌增高。另有国外研究指出[8],通常可通过乳腺X线摄影可检出导管内癌,而且在乳腺X线摄片摄影上出现恶性微钙化的病例通常在术前穿刺活检可检出导管内癌,并且部分导管内癌预后良好,但部分患者可复发为浸润性癌,甚至为全身性疾病。所以,及时筛查高危人群,以提高导管内癌的早期检出率,最终有助于改善患者预后,提高其生存质量,延长生存时间。乳腺X线摄片检查被认为是目前临床诊断导管内癌的首选方法。据报道[9],经X线摄片检出导管内癌的准确率为71.7%(38/53)。本研究中,经X线摄片检查具有导管内癌表现39例,诊断准确率为70.9%,与上述研究报道接近。不同密度的组织对X射线的吸收衰减程度亦存在差异,这是全数字乳腺X线摄影的主要原理,且乳腺X线摄影的图像整体性较强,且具有较高的密度分辨率[10]。可见,乳腺X线摄片检查在临床中早期诊断导管内癌的重要性。

本研究经统计结果显示,经X线摄片检查对导管内癌诊断准确率较高频彩色多普勒超声检查明显升高。分析其原因,一方面,可能因与浸润性乳腺癌相同的是,多数导管内癌患者亦可出现钙化和坏死的情况,且可经乳腺X线摄片检查出,而彩超对钙化的诊断价值较低。另一方面,乳腺高频彩超的检查不易发现部分导管内癌患者局部呈现灶状分布,而无典型的肿物病灶,但乳腺X线摄片检查则可以发现该病灶中的微小钙化。

微钙化是导管内癌的影像学征象之一,故此临床中应高度重视并有效识别伴有该影像学征象的病例。微钙化是指直径为10~500 μm的钙化体,直径通常在1 000 μm内[11]。根据乳腺X线摄片的表现,可将微钙化形态分为簇状钙化、虫蠕状钙化、沙砾样钙化、泥沙样微钙化四种。其中,簇状钙化的钙化点数目>5枚/cm2;虫蠕状钙化为叉样、弯曲或直线状微小钙化,长度约为1 mm,形态类似小虫样;沙砾样钙化的钙化点直径为0.5~1 mm,高密度,边界清晰,且不同钙化点之间存在间隙;泥沙样微钙化的钙化点直径<0.5 mm,低密度,且边界模糊,不同钙化点之间存在间隙。既往研究认为[12],肿瘤恶性程度与单位面积内的微钙化数量呈现正相关关系,通过综合分析钙化的部位、数目、形态及其对周边结构的关系可用于判断病变的性质。微钙化诊断恶性程度的数量临界值为20枚/cm2。本研究发现,55例患者中,X线摄片检查诊断肿瘤微钙化的准确率为67.3%,较彩超检查的47.3%明显升高。究其原因,可能因检查者在检查过程中集中于对病灶区的观察而对非病灶区微钙化的识别不足。因此,对处于非病灶区导管中的微小钙化尤其是散在分布,可首选乳腺X线摄片检查,且检查者在检查期间应做到仔细、全面探查,尽可能减少漏诊。

乳腺X线摄片检查为整体摄片,有既定的操作流程,检查较客观,受主观因素的干扰较小,对病灶内微小钙化的检出率较彩超明显升高[13]。但需要指出的是,乳腺X线摄片的检查亦存在一定不足,如其存在边缘盲点,未能同时观察腋窝淋巴结的情况[14],而彩超则可以弥补这一不足。并且,高频彩超可准确定位病灶的具体部位,且可在实时引导下对肿物行穿刺活检[15]。并且,超声具有耗时段、费用少、无辐射、可实时成像等诸多优势[16],因此在临床上具有一定的应用价值。本研究发现,结合彩超与X线摄片诊断为导管内癌共43例,诊断准确率明显提高,为78.2%。结果表明,临床中可联合应用高频彩色多普勒超声与乳腺X线摄片检查,使之优势互补、取长补短,提高对导管内癌的早期检出率,这对改善患者预后,提高生存质量显得尤为重要。

综上所述,乳腺X线摄片对导管内癌的早期诊断价值明显优于高频彩色多普勒超声检查,临床中可联合这两种影像学检查方法以起到优势互补、取长补短的作用,有助于提高对导管内癌的诊断准确率,降低漏诊率。