西峰油田水驱规律再认识

2019-02-26余强席红利余钟刘佳

余强 席红利 余钟 刘佳

(1.中国石油长庆油田分公司第二采油厂 甘肃庆城 745100;2.中国石油长庆油田分公司第一采油厂 陕西延安 716000)

1 油藏概况

1.1 开发历程

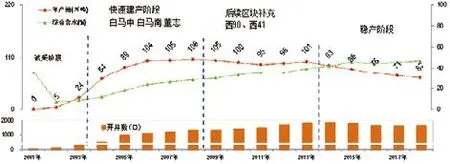

西峰油田位于鄂尔多斯盆地西南端,2001年,按照“宏观找油理论”和“三个重新认识”指导思想,在西峰油田西17井获得重大突破,先后建成白马中、白马南、董志、西41等长8四大主力油藏,动用地质储量1.64亿吨,连续8年稳产百万吨,已累计生产原油1247万吨。

图1 西峰地区井口年产油曲线(2001-2018年)

1.2 裂缝发育,初期含水上升快

西峰油田整体裂缝发育。通过大地电位法、5700X-MAC、DSA与古地磁等手段监测,该地区主应力方向北东75-80度,井网部署主向与地应力方向一致,投产后含水快速上升,低含水采油期短,采取注采优化、堵水调剖、堵水压裂等措施治理,效果不明显,需要对水驱规律进行再认识,总结治理对策。

2 水驱规律再认识

西峰油田开发10余年来,水驱特征差异较大,突出表现为主向水淹后侧向见水见效的差异性。截止油田目前见水434口,见水率84.3%,水淹282口,水淹率54.8%,地质储量采出程度仅3.95%;侧向见水见效差异大,见水637口,见水率57.2%,水淹率8.0%。

从见水特征和水驱特征看,有三种不同的表现形式:白马南侧向见效慢(主向水淹,侧向见效慢,主向水淹率82.7%,侧向见水率14.2%,侧向井压力保持85.5%,地质储量采出程度4.55%),白马中侧向见水见效(主向水淹率44.1%,侧向井见效比例95.0%,侧向井压力保持96.1%,地质储量采出程度20.49%),董志侧向见效差异大(主向水淹率56.7%,侧向井见水率63.5%,侧向井压力保持93.1%,地质储量采出程度5.31%)。

2.1 白马南侧向见效慢,采油速度低

白马南2005年投入开发,长8平均渗透率0.69mD,采用菱形反九点井网开发,原始井排距540×220m,井网密度较小。受裂缝屏蔽作用,主向水淹快,侧向见效慢,油井地层压力保持水平仅85.5%,常规注采方式难以较快驱替侧向剩余油。

图2 白马南裂缝见水后主侧向水驱效果图

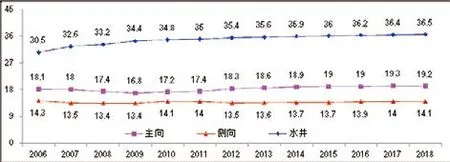

油水井注采压差、主侧向压差均较大。该区原始地层压力16.5MPa,从近几年压力变化看,水井压力上升到36.5MPa,主向压力19.2MPa,侧向压力14.1MPa,主侧向压差5.1MPa,侧向驱替建立慢。

图3 白马南区历年压力曲线

2006年以来,开展侧向加密调整、体积压裂等试验43口,实施区日产油从59吨上升到121吨,采油速度从0.30%上升到0.62%,较好地改善了油藏开发效果,区域长期保持低含水开发。

2.2 白马中侧向见效见水,含水上升速度快

白马中区2004年投入开发,长8平均渗透率2.72mD,采用菱形反九点井网,井排距520×180m,标定采收率21%,累计开发14年,地储储量采出程度20.54%,地储储量采油速度0.63%,综合含水55.4%。

平面水驱波及程度高,多方向见效见水。白马中侧向井见水比例95.0%,通过示踪剂监测(19井组)、水驱前缘测试(9井组)、动态分析(85井次)等手段验证,平面见水呈多方向性。随着开发时间延长,白马中区主向含水上升减缓,侧向含水上升加快,见水与见效同步发生,水驱效果较好。

纵向水驱差异大,低渗层动用程度低。通过近5年产液剖面、剩余油测试显示,主力层长812-3动用程度较高,同时层间水驱存在差异。

为挖潜低含水层剩余油,2016-2018年在白马中开展单砂体研究,进一步精细注采对应关系,精细剩余油刻画,年均挖潜逾20口(定向压裂低含水层5口,暂堵压裂15口),年累计增油4500吨。

2.3 董志侧向见效差异大,平面水驱不均

董志区处于物源的近端,储层物性较差,通过19口取芯井、1487块样本分析,渗透率低于0.3mD比例达到51.2%,渗透率在1.0mD以上的比例仅12%,区块平均渗透率0.53mD。2004年采用采用菱形反九点开发,井排距540×130m,受微裂缝、物性等双重因素影响,平面见效不均。

从压力与液量的统计分析看,董志区不见效井长期低液量、低含水,见效井液量增幅小、含水高。压力保持水平低于90%的38口低压井,平均单井日产液0.71方,日产油0.49吨,含水17.7%;压力保持水平在90%以上的43口井,平均单井日产液1.87方,日产油0.76吨,含水51.5%。

表1 董志侧向井压力分级与见效特征对比表

3 结论与认识

(1)西峰油田开发过程中,主向水淹是油田开发面临的难点,早期投入工作量大、投资大,但整体效果、效益不明显,还需要技术人员开展艰辛的努力,实现剩余油的有效挖潜。

(2)通过开发动态、试井、加密等手段,对油田水驱状况有了更清晰的认识,为后期挖潜方向奠定了基础,加密调整、体积压裂、开窗侧钻、微球调剖等,将成为提高采油速度、提高开发水平的主要手段,将在油田继续推广。

(3)随着采出程度、累计注水量的增加,水驱特征日趋复杂化,需要对储层持续开展精细小层划分、精细单砂体刻画,指导注采调整、分层注水、封层补孔等工作,实现油田在低水平下的长期稳产。