让操作活动有实效

2019-02-25杨荣平

杨荣平

实施新课程以来,动手操作成了小学生学习数学的重要方式之一,在数学课堂上得到广泛运用。诚然,有效的动手操作活动能够帮助学生理解和掌握数学知识。然而,笔者在听课过程中发现,一些课堂教学中的动手操作只是走过场,缺乏有效性。以下是一位数学教师教学退位减法的片段。

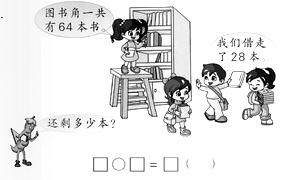

教师出示教材的情境图(如右所示),提问:“这个图是什么意思?”

生:图书角一共有64本书,我们借走了28本。还剩多少本?

师:怎么计算?

学生用小棒操作,看还剩多少。然后教师演示:先从64根小棒(6捆小棒加4根小棒)中拿去2捆,然后从剩余的小棒中解开一捆,拿去8根,最后数一数还剩下36根。

师:还可以怎么算?

教师拿出计数器,让学生上讲台操作:先在十位上拨6个算珠,在个位上拨4个算珠,然后从十位上去掉1个算珠,在个位上拨10个算珠,再从个位上去掉8个算珠,最后在十位上去掉2个算珠,得出得数36。

师:这两种方法都比较麻烦,怎样算简便呢?请同学用竖式计算,看等于多少。

学生用竖式计算,算出的结果都等于36,但大多数学生都没有计算就在竖式上写了36。接下来,教师让学生计算83-35。有一半学生都等于 52,还有一些学生没有算出得数。

笔者课后与执教老师进行了交流:“你知道在计算64-28之前为什么要操作吗?”教师认为学生还没有学过退位减法,通过操作可以找到得数。当问及为什么学生不会算83-35时,教师自己也是一片茫然。

我的思考:二年级学生的思维还处于形象思维阶段,而计算教学的算理是比较抽象的,教學中设计摆小棒这样的操作活动,是为了借助直观操作帮助学生理解抽象的算理,真正掌握算法。教师应该放手让学生动手操作,在此基础上,引导学生及时归纳总结算法。比如,计算64-28就有两种操作方法:一种是先对整捆进行操作(即先减十位),后对根数进行操作(即后减个位),最后得出结果;另一种是先对根数进行操作(即先减个位),后对整捆进行操作(即后减十位)。这两种方法都是解决计算64-28的直观操作方法,没有优劣之分。但是从数学角度来看,用竖式计算时,如果先减十位再减个位,那么十位上的差就要涂改,而先减个位再减十位则可以避免这个问题,所以数学上规定“先减个位再减十位”。这样看来,在计算64-28之前进行操作的目的,并不是执教老师认为的“通过操作找到得数”,而是为了帮助学生明晰退位减法的算理。在学生操作后,教师应结合后续知识特点对学生的操作进行必要的优化和人为规定,为后面竖式计算的教学奠定基础。

动手操作的过程是让学生感悟、理解知识、实现知识的“再创造”的过程,需要经历由易到难、由“扶”到“放”的过程。如果一味地让学生自由操作,他们只能就事论事,就操作而操作,无法从操作的过程中得到思维的提升。动手操作是学生学习数学的一种有效方式和途径,只有正确地理解,才能更好地发挥其作用。

(作者单位:江苏省盐城市大丰区草堰小学)