改良四面二次注射加缝扎术治疗直肠内脱垂的疗效观察

2019-02-22陈莹璐毛敏钟传篪徐月通讯作者

陈莹璐 毛敏 钟传篪 徐月(通讯作者)

(重庆市中医院肛肠科 重庆 400021)

自2007年采用四面二次注射加直肠黏膜间断纵行缝扎术治疗直肠内脱垂,取得较好疗效。为了进一步提高治疗效果,便于基层医务人员掌握并推广应用,将原有手术方式进行改良取得较好疗效,现报告如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选择2016年9月—2017年12月重庆市中医院收治的直肠内脱垂患者84例,随机分为两组各42例。观察组男性20例,女性22例,年龄46~67岁,平均(55.46±2.51)岁,病程(6.80±2.19)年。对照组男性19例,女性23例,年龄46~70岁,平均(57.20±2.58)岁,病程(7.46±2.83)年。两组一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准

(1)全部病例符合罗马Ⅲ便秘诊断标准[2]。(2)术前排粪造影检查提示:直肠黏膜内脱垂。患者表现有不同程度的排便障碍症状:排便梗阻感、排便费时费力、肛门坠胀感、排便不尽感、大便次数增多、需用泻剂或灌肠辅助排便等。直肠指诊:直肠黏膜松弛或有直肠腔扩大。肛门镜检查:直肠黏膜松弛堆积。排除结肠慢传输型便秘、便秘型肠易激综合征者和严重心理疾病患者。

1.3 排除标准

(1)不符合纳入标准者;(2)合并有其他影响便秘的严重病症,如结肠慢传输型便秘等;(3)严重心理疾病患者;(4)患有心血管、肺、肝、肾等重要器官疾病及血液系统疾病者;(5)合并肠道感染性疾病,如溃疡性结肠炎、克罗恩病者。

1.4 治疗方法

1.4.1 治疗组:麻醉起效后,采用右卧位,严格消毒,松弛肛门,将针分别刺进截石位3、6、9、12点松弛的直肠下段黏膜下层,点状注射利多卡因1∶1稀释后消痔灵,呈宽1.5~2cm柱状区,分次进针达到高位,注射药物形成肠壁上的四条柱状注射区,每侧注射药物量为5~10ml。用组织钳夹持在齿线上方1cm处截石位—3、9、12点直肠黏膜根部,再用弯钳纵行夹住松弛的黏膜,用可吸收线对松弛黏膜进行连续缝扎。第二次注射方法在1周后进行,开始与第1次注射时相同,在4个位置上对直肠黏膜下层进行点状注射利多卡因1∶1稀释后消痔灵,形成肠壁上的四条柱状注射区再在肛门后正中,距肛门2cm处进针,并在左手食指的引导下到达直肠后间隙高位注射利多卡因1∶1稀释后消痔灵约10ml。术毕纱布外贴肛门。二次手术后均采用禁食3天、预防性抗感染治疗、营养支持治疗等常规术后治疗。

1.4.2 对照组:采用TST治疗。

1.5 观察指标

(1)疗效性指标观测:显效率、半年复发率、排粪造影等检查结果;临床症状及体征,如肛门坠胀、排便不尽感、排便困难等。(2)安全性指标(术中、术后的并发症及不良反应等)观察:手术时间、术中出血量、肛门失禁、肛周直肠间隙脓肿、发热、肛门坠胀、尿潴留等。(3)卫生经济学指标:医疗费用(住院诊疗费、药品费、材料费)。

1.6 疗效标准

显效:排便正常,自觉症状消失,排粪造影示直肠黏膜内脱垂消失。有效:排便基本正常,排便2~3d一次,自觉症状明显改善,排粪造影示术前术后直肠黏膜脱垂有明显改善。无效:排便次数和自觉症状无明显改善,排粪造影示术前术后直肠黏膜脱垂无明显改善。

1.7 统计学方法

2.结果

2.1 两组临床疗效比较

治疗组42例,显效30例,有效9例,总有效率 92.9%;对照组42例,显效20例,有效15例,总有效率 83.3%。两组比较差异有统计学意义(P<0.05),治疗组临床疗效优于对照组临床疗效,见表1。

表1 两组术后疗效比较 [n(%)]

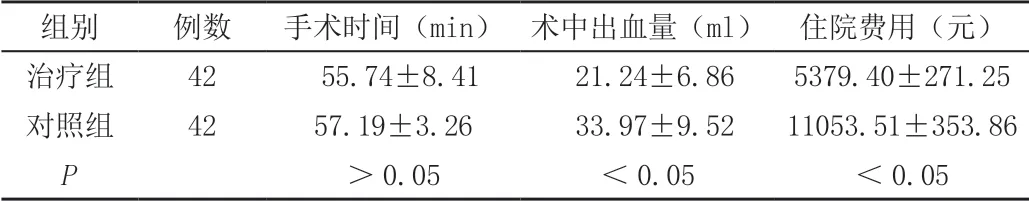

2.2 两组手术操作时间、术中出血量比较

治疗组手术操作时间(两次手术时间总和)为 (55.74±8.41)min,对照组手术操作时间为(57.19±3.26)min,两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗组术中出血量为(21.24±6.86)ml,对照组术中出血量为(33.97±9.52)ml,两组比较有统计学意义(P<0.05)。治疗组住院费用为(5379.40±271.25)元,对照组住院费用为(11053.51±353.86)元。治疗组与对照组比较手术操作时间无明显差异。术中出血量治疗组较对照组少。治疗组较对照组住院费用便宜。其中治疗组手术时间、出血量是两次手术的总计,见表2。

表2 两组手术时间、住院费用及出血量比较(±s)

表2 两组手术时间、住院费用及出血量比较(±s)

组别 例数 手术时间(min) 术中出血量(ml) 住院费用(元)治疗组 42 55.74±8.41 21.24±6.86 5379.40±271.25对照组 42 57.19±3.26 33.97±9.52 11053.51±353.86 P>0.05 <0.05 <0.05

2.3 两组术后半年复发率比较

治疗组术后半年复发率为9.52%,对照组术后半年复发率为16.67%,两组比较有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组术后半年内复发情况比较 (例)

2.4 并发症发生率比较

两组均无肛门失禁、吻合口狭窄、直肠壁内及周围脓肿等并发症发生。

3.讨论

直肠脱垂为肛肠科较为治疗难度较大的疾病,国外发病率为0.4%~2.1%,国内的发病率为0.4%~1.9%,并且呈逐年上升趋势[3]。直肠内脱垂的病因是多方面的,与解剖学因素、慢性腹压增加、盆底软组织缺陷以及其他因素如衰老、低雌激素、肥胖、嗜烟、手术史等也与脱垂有关。该病相当于中医“脱肛”范畴,老年人气血衰退,中气不足,或妇女分娩用力耗气,气血亏损,以及慢性泻痢,长期咳嗽均易致气虚下陷,固摄失司,以致脱出。直肠内脱垂的手术方法分经腹和经肛门两类。虽然采用经腹直肠固定术治疗直肠脱垂后解剖纠正效果很好,但术后便秘增加1倍,提示手术操作本身可能存在影响直肠排空的因素。我科自2007年采用“四面二次注射加直肠黏膜间断纵行缝扎术”这种中西医结合的手术方式运用注射术通过药物致炎作用使直肠黏膜与肌层间,直肠与周围组织之间产生纤维化而粘连固定直肠黏膜和直肠,而且采用直肠黏膜间断缝扎直接消除直肠黏膜的松弛过剩,恢复肠壁解剖结构,而且由于可吸收线的贯穿缝合,能使保留的黏膜与肌层粘连,能有效地巩固远期疗效,加固了局部的支持结构。两种术式配合使用产生协同作用,加强固定,增强了疗效。为了进一步提高治疗效果,便于基层医务人员掌握并推广应用,将原有手术方式进行改良。将直肠黏膜下的柱状注射改为点状注射呈柱状排列,避免了硬化剂注射浓度过高而产生坏死或者感染,提高手术的安全性。黏膜的纵形缝扎改为连续缝合,使操作难度降低,加固黏膜的效果更佳。

综上,对于直肠内脱垂的治疗,改良四面二次注射加缝扎术是一种安全有效,操作简便,价格低廉,既对患者医源性损伤小,又有较好疗效,便于广大基层医院运用的方法。